Юрий Игрицкий

Россия и современный мир №3/2011

РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ПОНИМАНИЯ РОССИИ

Ю.С. Пивоваров

Пивоваров Юрий Сергеевич – академик РАН, директор ИНИОН РАН

У каждого поколения, у каждой эпохи существует потребность в историческом самоопределении, собственном видении прошлого. Поэтому каждый раз решенные (казалось бы) вопросы ставятся под сомнение, под пересмотр. Но бывают времена, когда историософская потребность ощущается особенно остро. Сегодня как раз такое время. Во всяком случае, в нашей стране, для нашей страны…

Это, с одной стороны. С другой – русское сознание всегда было ориентировано на философско-историческую проблематику. Все у нас решалось в ее контексте. Она стала «фирменным знаком», важнейшей характеристикой отечественной культуры. Однако несмотря на напряженность историософских поисков, на жар историософского горения, русская мысль и русская наука подобно иным (европейским) уложились – в общем и целом – в два подхода. Формационный и цивилизационный.

По сути, в русской традиции никому еще не удалось вырваться за их границы, сбросить эти шинели. Да никто особо и не стремился (может быть, только Лев Шестов и отчасти Соловьёв с Бердяевым; но, конечно, не их пути стали для русского ума магистральными). Впрочем, как и на вечноманящем и вечноненавидимом Западе.

Кратко рассмотрим существо и специфику этих двух господствующих типов осмысления и упорядочения исторического процесса. Без этого и вне этого, коль эти типы действительно господствуют, не подойти к теме самоопределения современного российского человека во времени и (социальном) пространстве.

Начнем с формационного как более привычного – о нем мы узнавали еще в школе. И на всю жизнь обязаны были запомнить, что мировая история, по Марксу, состоит из пяти сменяющих друг друга формаций. Все остальные подходы к истории объявлялись нашими учителями идеалистическими. Затем, став студентами, читали об «азиатском способе производства», об энергичной полемике вокруг него, которая не одно десятилетие шла (в основном) среди ученых-востоковедов. Должен сказать, что именно эта полемика посеяла во мне, студенте конца 60-х – начала 70-х годов, первые «историософские сомнения».

Но, как выяснилось впоследствии, не один лишь «азиатский способ производства» угрожал моему «школьному марксизму» с его жесткой пятичленной формулой. Оказалось, что наука (советская и зарубежная) обнаружила в классическом марксизме три варианта осмысления истории. 1. В соответствии со способом производства в истории человечества выделяются пять общественно-экономических формаций: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая. 2. В зависимости от господствующего типа материальных отношений (т.е. воспроизводимым типом отношений собственности) историю можно разделить на три «крупные формации»: первичная, или архаическая, формация с господством общей (общинной) собственности; вторичная, антагонистическая формация с преобладанием частной собственности, третья – коммунизм – основана на общественной собственности. 3. Согласно выявлению исторических типов общественных отношений зависимости и свободы, когда за основу берутся исторические способы соединения в целое общественных индивидов (т.е. природа их социальности) и конкретно-исторические способы соединения работника и средств производства. В результате в истории прослеживаются три типа, три ступени развития общества: докапиталистические (в том числе и первобытные), капиталистическое и коммунистическое1.

Конечно, эти три версии осмысления исторического процесса не противоречат друг другу, поскольку в основу положена одна субстанция – материальное общественное производство. И существуют они лишь потому, что сама субстанция рассматривается под различными углами зрения. Но мне важно подчеркнуть именно возможность различных углов зрения в рамках марксистского формационного подхода. Эта возможность, безусловно, расширяет поле историософского маневра и позволяет несколько иначе, чем в «школьном марксизме», увидеть ход исторического развития. Возникает ситуация, при которой в определенной степени снимается жесткость гомогенной стадиальности пятичленной формулы. Само формационное видение становится более гибким. Хотя, разумеется, я отдаю себе отчет в том, что вторая и третья версии разработаны гораздо менее первой и являются фактически ее вариантами.

Далее. Хорошо известно, что наряду с марксистским формационным подходом к истории существует множество иных формационных подходов. Вспомним, к примеру, Кондорсе с его десятью последовательно сменяющими друг друга эпохами мировой истории; Сен-Симона, говорившего о четырех этапах истории в соответствии с четырьмя этапами развития общечеловеческого разума: идолопоклонство (первобытное общество), политеизм (античное рабовладельческое общество), монотеизм (феодализм) и физицизм («промышленная система»). Вообще, роль Сен-Симона в становлении формационной философии истории огромна. Скажем, трудно переоценить его идею, что исторический процесс совершается путем постоянной смены созидательных эпох (данная общественная система развивает постепенно и до конца свои принципы и возможности) разрушительными эпохами (кризис данной системы, ее разрушение и начало построения на основе новой идеи более высокой общественной организации). Вспомним также Конта, сформулировавшего «позитивную теорию общественного процесса» (или социальную динамику). Он выделял в мировой истории три главные стадии, каждая из которых соответствовала определенной стадии в развитии человеческого ума, – теологической (или фиктивной), метафизической и позитивной. Сильное влияние на становление формационного мировоззрения оказал и Гегель (идея преемственности трех этапов мировой истории – восточного, греко-римского и германского). Вообще, позапрошлое столетие (и конец XVIII в.) было в Европе «золотым веком» формационного типа историософского мышления. Но и в ХХ в. западная мысль продолжала плодотворно разрабатывать эту жилу: теория модернизации (со всеми ее разновидностями), концепция «стадий роста» У. Ростоу и др.

Да, формационный подход многоцветен и разнообразен, его версии сильно отличаются друг от друга, а все вместе – от марксистского осмысления истории. И тем не менее они обладают рядом важных характерных свойств, позволяющих говорить о формационном подходе как таковом. Назову некоторые из них: «провиденциальность» общественного прогресса, универсальность (единство) истории, стадиальность исторического развития, европо-центризм (в большей или меньшей степени, в разных дозах, явный или подспудный). Причем я бы сказал, что европоцентризм (шире – западоцентризм) имеет «провиденциальную» окраску.

Что же из всего этого следует? Прежде всего то, что марксистская концепция истории возникла в уже пробитом русле формационного мышления и на определенной стадии эволюции западного общества (историософская рефлексия именно этого общества и именно в этом его состоянии). Очень важно также помнить о его генетической связи с иудеохристианским пониманием истории. «Формационщики», безусловно, своим существованием обязаны этой традиции. Действительно, они позаимствовали (точнее – унаследовали) у христианской мысли важнейшие свои принципы и положения – универсальность истории, закономерность истории, периодизацию истории (каждый период отличается от предшествующего и имеет специфические особенности, в целом история делится на две эпохи – мрака и света), провиденциальность истории – и, следовательно, определенную ее направленность, однократность, неповторимость любого события и т.д.

Однако в формационной концепции появляются и принципиально новые идеи. И в первую очередь, идея прогресса. Здесь не откажу себе в удовольствии процитировать Макса Вебера: «Мысль о прогрессе может оказаться необходимой только в том случае, если возникнет потребность секуляризированному осуществлению судьбы человечества придать посюсторонний и все же объективный смысл». Сейчас я не стану комментировать эту замечательную мысль; к ней мы вернемся несколько позже…

Мне кажется необходимым указать и на следующее кардинальное отличие формационного типа мышления от иудеохристианского. В формационном подходе к истории в качестве основополагающего появляется принцип субстанциальности. Сошлюсь на Р.Дж. Коллингвуда, на его мысль о субстанциальности античного философско-исторического видения и несубстанциальности христианского. Коллингвуд говорит, что греко-римская историософия создавалась на базе метафизической системы, главной философской категорией которой была категория субстанции. Скажем, у Платона субстанции суть объективные формы, у Аристотеля – дух. Не буду дальше излагать идеи Коллингвуда – они давно уже стали общим достоянием. Отмечу лишь, что его рассуждения о принципиальной субстанциальности историософии античного мира в высшей степени убедительны.

В христианстве же происходит преодоление субстанциальности. Метафизическая доктрина субстанции «снимается» доктриной творения. Суть ее в том, что живоначален только Бог, все остальное сотворено Им. Человеческая душа не существовала всегда (ab aeterno), в этом смысле ее «вечность» отрицается. Каждая душа – новое творение Бога. Единственной субстанцией признается Бог, его субстанциальная природа – непознаваема. Впоследствии Фома Аквинский отвергает концепцию Божественной субстанции, для него Бог – чистая деятельность, actus purus. Но в рамках формационного подхода происходит возрождение субстанциальности, восстановление ее в правах. У Маркса субстанциальной основой истории является материальное общественное производство, у Сен-Симона и Конта – общечеловеческий разум, у Гегеля – мировой дух и т.д.

Теперь о цивилизационном подходе. Здесь прежде всего следует назвать имена Н. Данилевского, К. Леонтьева, евразийцев, О. Шпенглера, А. Тойнби, А. Вебера, М. Вебера, Р. Макивера, П. Сорокина и др. Их концепции родились в лоне современной западной культуры (или, если речь идет об отечественных мыслителях, – в лоне «европейской культуры на русской почве»), и следовательно, здесь немало схожего с формационным подходом. Так, к примеру, сохраняется принцип развития – культуры (культурно-историче-ские типы, цивилизации, общества) развиваются, проходят различные стадии (genesis, growth, breakdown, desintegration – у Тойнби; стадии «первоначальной простоты», «положительного расчленения» или «цветущей сложности» и «вторичного смесительного упрощения» – у К. Леонтьева и т.п.). От ряда принципов, характерных для сторонников формационной концепции, теоретики этого круга отказались. Правда, одни принципы отброшены полностью, с другими окончательного разрыва не произошло.

Как ни странно, к таким принципам относится принцип единства мировой истории. Казалось бы, именно здесь один из центральных моментов расхождения между сторонниками формационного и цивилизационного подходов. Но, видимо, эта идея настолько усвоена европейским сознанием, что совсем избавиться от нее крайне трудно. Пожалуй, это удалось лишь одному Шпенглеру, у которого культуры – поистине лейбницевские монады. Что касается остальных, то у них наряду с отрицанием единства мировой истории (вернее, его догматизации и абсолютизации) в той или иной форме и в разной, конечно, степени этот принцип присутствует. Во всяком случае, он дает о себе знать, оказывает воздействие на логику и этос мышления. Ну а главная схожесть состоит, безусловно, в субстанциальности, она имманентна историософии Данилевского и Шпенглера не меньше, чем Конта и У. Ростоу. Только «материя» субстанций иная, и у каждой культуры она своя, неповторимая. Скажем, согласно Шпенглеру, в основе любой культуры – лишь ей одной присущие органическая структура, пластический «жест», инстинктивный такт, ритм, «повадка». В своей совокупности они и составляют субстанцию этой культуры. А уже субстанция придает человеку этой культуры (человеческая природа понимается как материал культуры) собственную форму. Каждая культура обладает собственной идеей, собственными страстями, жизнью, волей, манерой восприятия вещей и умирает собственной смертью.

Я думаю, что появление цивилизационных концепций связано и с осознанием определенной узости, «недостаточности», одномерности формационного подхода, и вообще с кризисом эволюционистского, прогрессистского, либерального, позитивистского сознания. Сыграло роль и развитие науки, в первую очередь – востоковедения. Наверное, не случайно и то, что крупным очагом цивилизационного осмысления истории стала Россия. Уж очень трудно ее исторический путь уложить в формационные схемы. Не помещаются в них неповторимость и своеобразие русской судьбы. В еще большей мере это относится к культурам Востока (хотя и в русском, и в восточных обществах существовали и другие причины, стимулировавшие развитие цивилизационной историософии). Но, повторяю, мой тезис заключается в том, что эта группа цивилизационных теорий есть также продукт западного (или вестернизированного) историосфского сознания.

Свидетельством, подтверждением неантагонистичности – на глубинном уровне, в самом важном – формационного подхода (если отсечь его наиболее радикальные и жесткие версии) и цивилизационной мысли служат весьма распространенные в западной науке «смешанные», компромиссные концепции. Их авторы пытаются, весьма небезуспешно, преодолеть недостатки и крайности обоих подходов и, используя сильные стороны как цивилизационного, так и формационного видения, создать некую третью, синтетическую и более адекватную теорию истории человеческого рода.

Таковыми – в самом общем и вынужденно-поверхностном виде – представляются мне формационные и цивилизационные подходы к истории. Какой из них предпочтительнее, за каким будущее? Я бы ответил на этот вопрос следующим образом. Формационный в значительной степени отражает исторический путь народов Европы. Цивилизационный много дает для понимания своеобразия той или иной культуры. Попытки некоторых сторонников цивилизационной теории поставить под сомнение единство мировой истории представляются мне неубедительными (особенно шпенглеровское направление – культура как монада). Хотя и жестко-догматический вариант формационного подхода, думаю, не менее ошибочен. Меня вполне удовлетворяет тезис, согласно которому «человечество имеет единые истоки и общую цель» (К. Ясперс). Серьезным подтверждением идеи единства мировой истории представляются концепции типа «осевого времени» того же Ясперса. И даже если он (или кто-то другой) в чем-то ошибается, в главном – в ощущении взаимосвязи, взаимозависимости различных отрядов человечества, в наличии у них «общего дела», – конечно, прав.

Однако при всех своих заслугах оба этих подхода, мягко говоря, несовременны, т.е. перестали быть историософской рефлексией, адекватной духу эпохи. И дело совсем не в том, что и у формационного, и у цивилизационного подходов есть противоречия, нерешенные проблемы, пределы (и географические, и собственно научные) применяемости. Этого как раз бояться не стоит. Когда-то Ханна Арендт заметила, что у второстепенных мыслителей трудно найти фундаментальные противоречия, у великих людей – противоречия в сердцевине творчества. То же можно сказать и о всякой крупной, подлинной попытке осознания исторического процесса. А ведь формационная и цивилизационная именно таковы. И я убежден, что не бывает непротиворечивых, не «ограниченных» тем-то и тем-то, если их продумать всерьез, теорий исторического процесса.

Да, неадекватность духу эпохи этих вариантов историософского видения объясняется не какими-то их частными изъянами. Все гораздо серьезнее. На рубеже XIX–XX вв. в результате открытий естественных наук, прежде всего физики, родилось принципиально новое понимание мира. Так, в ходе научной революции была утеряна материя (помните «Материализм и эмпириокритицизм»? Помните, как всполошился Ильич?). Точнее: исчезла материя в старом смысле. Зато была обретена в качественно ином, таком, что аж дух захватывало.

А за пропажей материи куда-то скрылась и история (в этом «гадов-физиков» винить, конечно, не стоит). Или то, что под историей привыкли полагать в XIX (и раньше) веке. Внезапно это полагание, этот смысл развоплотились. Оборвались историческое время и людская жизнь, которые соответствовали и вытекали из этого полагания. Оборвалось то, что летом 1903 г. наблюдал из окна купе второго класса поезда Оренбург – Москва одиннадцатилетний гимназист: «Все движения на свете в отдельности были рассчитанно-трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который объединял их. Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение механизмом собственных забот. Но механизмы не действовали бы, если бы главным регулятором не было чувство высшей и краеугольной беззаботности. Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих существований, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, в том, что одни называют Царством Божиим, историей, а третьи еще как-то» («Доктор Живаго»).

«После Освенцима не может быть истории». Эти слова Теодора Адорно могли бы быть эпиграфом к ХХ столетию. Не может быть истории в том смысле, какой придавали ей либералы и консерваторы, марксисты и позитивисты, социалисты и… остальные. К сожалению, средствами русского языка описывать эту ситуацию не очень просто. Зато есть смысл воспользоваться немецким, в котором «история» – это «Historie» и «Geschichte». То есть «история» передается двумя различными понятиями.

Коллингвуд как-то заметил: история – это действия (деяния) людей в прошлом. И не более того. Так вот история-Geschichte (родственный глагол geschehen – случаться, происходить) равна коллингвудскому определению. История-Historie есть философское осмысление, интерпретация того, что было действиями людей в прошлом. Другими словами, историософ (историк от Historie) пишет (именно так!) историю. Во-первых, с каких-то определенных мировоззренческих позиций, во-вторых, зная, что будет потом. А история (от Geschichte), когда она свершается, если можно так сказать, не имеет позиции и еще не знает. Здесь коллизия, непримиримое противоречие. Где же выход?

В признании того, что история – это только Geschichte? (Кстати, пятнадцать лет назад я склонялся к этому; см., например, «Очерки истории русской общественно-политической мысли XIX – первой трети ХХ столетия. М., 1997.) Разве можно действиям людей приписывать некие им (действиям и самим людям) внеположные смыслы, законы и пр., людей же выстраивать в колонны и заставлять маршировать по ступенькам формаций или в пределах своих цивилизаций? Да, этого делать не следует. В ХХ в. история обманула нас; и все историософии растаяли как в тумане (к сожалению, не в «сиреневом», а – в кровавом).

Но одновременно с этим никогда (и ни у кого) не получится свести историю лишь к Geschichte. Человеческая природа – хотим мы этого или нет – заставит нас историософствовать. Весь вопрос в том, как?

Первое. Наше отношение к истории должно перестать быть субстанциальным. Понятно, что субстанциальные подходы к истории (формационные, цивилизационные) притягивают к себе, завораживают, дают прочные опоры, казалось бы, подлинное знание, уверенность в наличии у истории объективного смысла, законов развития и т.п. Но субстанциальность – в конечном счете – означает, что последняя ответственность остается за некоей – исторической, надысторической – необходимостью. Человек (личность) в рамках таких подходов остается всего лишь индивидуальным проявлением какой-то высшей ценности, подчиненной частью какого-то иерархически организованного целого.

Второе (и оно тесно связано с первым). Следует признать, что история– Geschichte – процесс принципиально открытый. Это действо, не имеющее расписания, повестки дня. Отсюда – прямой путь к отказу от эсхатологического и прогрессистского типов осмысления истории.

Вот здесь как раз место и время для того, чтобы прокомментировать приведенную выше мысль М. Вебера о прогрессе. Вне всякого сомнения, идея прогресса придает истории упорядоченность и то внутреннее напряжение, без которого невозможны были «великие стройки» Запада. Но веберовская трактовка прогресса замечательна не только сама по себе. Она как бы отталкивается, отправляется от какой-то иной идеи, предшествовавшей прогрес-систской. Конечно, подразумевается эсхатологическая идея – придающая потусторонний (и, безусловно, объективный) смысл судьбе человечества и отражающая потребность в религиозном, сакральном обосновании экзистенции. Так, помимо прочего, устанавливается содержательная и логическая связь между эсхатологизмом и прогрессизмом и открывается возможность рассматривать прогресс как обмирщенный вариант эсхатологии. И не затушевывается их сущностное различие.

Сделаем здесь небольшое отступление. И зададимся вопросом: как происходит переход от идеи эсхатологии к идее прогресса (перевернутому обмирщенному эсхатологизму)? В свое время этот процесс на русском «материале» замечательно описал отечественный исследователь Г.М. Прохоров: «…В XVII в. культурный авангард Руси делает дальнейший поворот к будущему… Старообрядцы и никониане, равно тянувшиеся прежде к вечности, разошлись в дополнительных устремлениях, векторах “второго порядка”. Никон и его сторонники устремились как к идеалу к будущему – будущему всего православного мира (вечность-в-будущем), а старообрядцы к прошлому – прошлому русской национальной духовности (вечность-в-прошлом)»2. И далее, перебрасывая мостик от церковного раскола к Петру: «Если у Никона будущее как идеал (социальная задача) еще уступает вечности, то у Петра Первого политика (будущее) берет решительный верх над религией (веч-ностью). Самоопределение по вероисповедному принципу (в свое время потеснившее принцип родовой) сдает позиции самоопределению по политической принадлежности, что… в целом указывает на конец Средних веков» (там же).

Итак, политика берет верх над религией, становится предельной социальной ценностью. В Европе это оформляется Вестфальским договором 1648 г. То есть «отсталая» Русь и «передовой» Запад осуществляют эту коренную трансформацию практически синхронно.

И еще одно очень важное обстоятельство. И эсхатологизм, и наследующий ему прогрессизм покоятся на линейном понимании истории. Которое, и это хорошо известно, пришло на смену циклическому; вернее, пониманию истории как циклического круговорота (правда, в привычном христианско-научно-европейском смысле здесь нет истории, исторического времени, развития и т.д.; жизнь человека и основополагающая временная единица (к примеру, год) слагаются из раз и навсегда данных, неизменных, повторяющихся элементов; не человек владеет «историей», а «история» человеком, определяет его судьбу, поведение). Однако и оно, линейное видение, ныне мало что дает для уяснения происходящего. Ведь если отказаться и от эсхатологизма, и от прогрессизма, весь raison d’etre этого подхода исчезает. Не нагруженное этими идеями линейное развитие становится абсурдно-пустым, ничем, так сказать, не обеспеченным. Оно вообще тогда трудно представимо; не можем же мы всерьез считать, что этот автомобиль движется не из пункта «А» в пункт «Б», а просто из ниоткуда в никуда…

Так что же взамен? Что на место и вместо цивилизационно-формацион-ного дискурса? Ну, во-первых, перед нами не стоит задача разрушения этого Карфагена. Его уже нет (и без нас). Ему, как сказала Н.Я. Мандельштам, размозжили голову тем же «железным ободком, которым проломили череп Тициану Табидзе». Во-вторых, прежде чем формулировать какую-либо историософскую альтернативу, мы должны определить свое местоположение. Где мы? Куда загнал нас ХХ век?

Предшествовавший ему XIX век был полон всяких «литературных» ужасов и сногсшибательных научных открытий (Дарвина, например). Однако и Кьеркегор, и Достоевский, и Ницше, и другие оставались в пространстве слова, текста. Следующее столетие трансформировало все это в дело. Люди подтвердили, что происходят от обезьян, что Бог умер, что бытие определяет сознание и пр. Применительно к России об этом весьма ярко написано на последней странице «Доктора Живаго»: «Так было уже несколько раз в истории. Задуманное идеально, возвышенно, – грубело, овеществлялось. Так Греция стала Римом, так русское просвещение стало русской революцией. Возьми ты это Блоковское “Мы, дети страшных лет России”, и сразу увидишь различие эпох. Когда Блок говорил это, это надо было понимать в переносном смысле, фигурально. И дети были не дети, а сыны, детища, интеллигенция, и страхи были не страшны, а провиденциальны, апокалитичны, а это разные вещи. А теперь все переносное стало буквальным, и дети – дети, и страхи страшны, вот в чем разница».

Да, вот в чем разница. «Литература» обернулась злом. «Самый человечный человек» (как наивно полагал Маяковский) – «зверем, лизнувшим крови» (Роза Люксембург о том же самом человеке). А все мы вместе оказались припертыми к последней черте, последним рубежам. Но именно это столетие и эти рубежи стали «местом и временем», на которых разворачивается, как сказал бы Лев Шестов, «“великая и последняя борьба” за смысл того, что значит быть человеком»3. Ушедший век был не только эпохой воцарившегося зла, когда миллионы и миллионы, целые народы уверовали в необходимость уничтожения себе подобных как в нечто абсолютно неоспоримое, он был эпохой героического сопротивления злу и мужества, которое, по справедливому мнению Пауля Тиллиха, есть категория онтологическая. «Эта борьба за человека, – пишет С. Лезов, цитируя Тиллиха, – и является “действием… ведущим в какое-то другое смысловое пространство”»4.

На этих рубежах и надо строить новую философию истории. Необходимы новая антропология, новое понимание и самопонимание человека. Это и будет обретением «другого смыслового пространства». Иными словами, на смену социальной революции прошлого века должна прийти персоналистская революция. Именно революция, а не реставрация, восстановление в правах и тому подобное. Это будет антропология человека не просто заглянувшего в бездну, но и – хотя это кажется непредставимым – коснувшегося ее. Антропология человека, дотронувшегося до пылающих адским огнем и мертвенным льдом глубин.

Итак, или философия истории (тип исторического понимания) станет по-преимуществу персоналистской, или не нужна (не возможна) никакая.

В каком же смысле научно антропология должна предшествовать историософии? Отвечу на этот вопрос, используя пример науки мне близкой – political science (это, как уже неоднократно приходилось писать, не вполне то, что у нас полагают «политологией»). Более тридцати лет назад известный немецкий философ Г. Майер отмечал: «Не отсутствие концепции государства есть проблема нашей политической науки, проблема состоит в том, что до недавнего времени господствовала концепция, которая не основывалась на определенной, неизменной антропологии; это лишало политику и государство их всеобщего характера»5.

Итак, антропология должна предшествовать политике и государству. Эти последние, по мнению другого крупнейшего немецкого мыслителя А. Гелена, наряду с семьей, языком, правом суть антропологические институты. То есть некие сущностные возможности, которые реализуются (или не реализуются) в истории6. Следовательно, определенная антропология влечет за собой определенный способ и тип манифестации человека в историческом процессе. Или, короче, – сам исторический процесс. В этом смысле антропология предшествует истории, историософии.

Однако здесь возникают некоторые сомнения. И связаны они вот с чем. Мы говорим: персоналистский подход к истории. Но персонализм, понятие личности суть родовые признаки исключительно одной религии: христианства. И, соответственно, цивилизаций, им порожденных, – византийской, европейской, русской. Другие религии темы «личность» не знают. Так же как и основывающиеся на них цивилизации (всю доказательно-объясняющую часть я опущу, она общеизвестна).

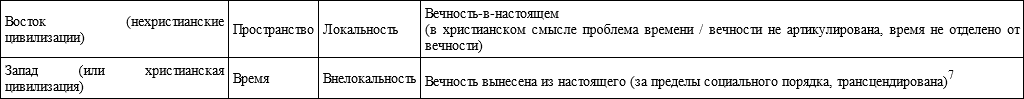

И в этом смысле, наверное, правы те исследователи, которые говорят об уникальности и одновременно универсалистской основе христианских культур. Прежде всего – западной. Иными словами, с одной стороны, западная цивилизация, с другой – все остальные. Действительно, если взять две основные категории философско-исторического знания – «время» (социальное время / вечность) и «пространство» (локальное / внелокальное), – мы убедимся в наличии этой фундаментальной несхожести:

7 Настоящая таблица является усеченным и несколько «исправленным» вариантом таблицы, впервые опубликованной в работе «Русская Система» (авторы – Ю.С. Пивоваров, А.И. Фурсов). См.: Политическая наука: Теория и методология. – М., 1997. – № 2. – С. 130.

Таким образом, все нехристианские цивилизации развиваются в локальном (ограниченном) пространстве и не знают социального времени. Христианская цивилизация полагает себя в социальном времени и внелокальном (неограниченном) пространстве. Она – по своим базовым установкам – всемирна и универсальна. Главным образом потому, что христианство впервые и единожды (в мировой истории) создало индивидуального (исторического) субъекта, независимого ни от каких локальных коллективно-племенных форм. Причем этот субъект носит персоналистский и социальный характер. Персоналистский, поскольку христианство – личностная религия: в ней, как уже говорилось, и возникает тема «личность». Недаром на известной картине Н.Н. Ге Христос молча опускает голову, когда Понтий Пилат спрашивает: «Что есть истина?» Ведь истина в христианстве не «что», а «Кто». Он, Христос, и есть Истина. Социальный, поскольку этот индивидуальный исторический субъект помещается в обществе. В то время как реальный субъект локальных азиатских цивилизаций вынесен за общественные рамки и существует в виде либо мировых безличностных законов (ме, карма, дао), либо зооморфных богов8.

Отсюда-то и растут мои сомнения. Персоналистский подход к истории, персоналистская историософия возможны и органичны лишь в пределах христианского мира. Ведь социально-исторически христианство находится в неких границах. Его универсальность и всемирность только интенциональны.

А мы, русские, способны ли соучаствовать в формировании персоналистской историософии? Думаю, да. И даже, наверное, можем сыграть здесь особую роль. Во-первых, мы страна христианская (что бы там ни было). Во-вторых, православно-русский извод христианства имеет свою существенную специфику; и именно она окрасит персоналистское видение в те самые – неповторимые – тона. В-третьих, русский человек в последнем столетии так нахлебался горя, что, если сумеет извлечь из этого урок, он, не исключено, окажется небесполезным для всех. Все это так. Но и здесь есть сомнения. И состоят они в следующем.