Юрий Лубченков

100 великих полководцев Российской империи

Репнин Аникита Иванович

(1668–1726)

Аникита Иванович Репнин начал службу еще в 1685 году при организации Петром I «потешных полков» и с тех пор стал неразлучным другом и сподвижником молодого царя. Вместе с ним он участвовал в Азовских походах и воевал в Лифляндии.

В 1700 году, на 32‑м году жизни, Репнин был произведен в чин генерала от инфантерии.

Репнин с самого начала Северной войны 1700–1721 годов был ее активным участником. Эта война принесла ему и горечь поражения, и радость побед. Первыми сражениями для него в этой войне стали взятие Нотебурга и Ниеншанца.

В 1707 году Репнин во главе дивизии занимал позиции у польского местечка Головчина вдоль реки Бабич, охраняя переправы. Ночью 3 июля войска Карла XII (5 полков) под прикрытием тумана переправились через реку и атаковали дивизию Репнина. Вынужденный отступить под превосходящими силами противника, Репнин оставил шведам десять пушек. За это поражение он был отдан под суд, который проходил под председательством А.Д. Меншикова. Суд вынес приговор: «Достоин быть лишен жизни».

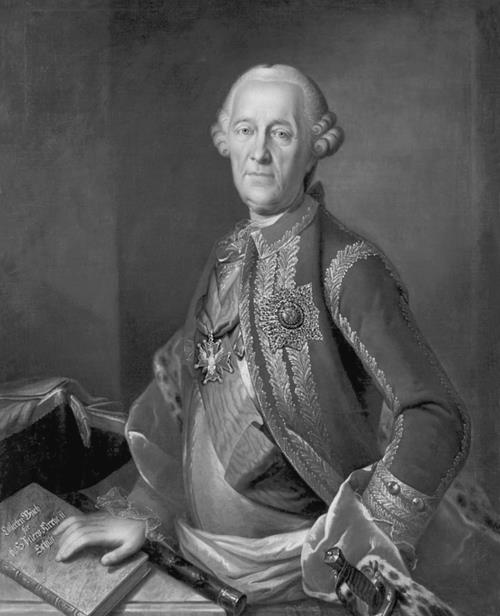

А.И. Репнин. Портрет 1724 г.

Но личная храбрость, проявленная Аникитой Ивановичем на поле боя, а также прошлые заслуги, побудили Петра I заменить казнь разжалованием в солдаты.

Так, солдатом, Репнин и принимал участие в сражении при Лесной 28 сентября 1708 года. За проявленный героизм на поле боя, а также по ходатайству князя Голицына Репнин был восстановлен в прежнем звании и назначен командиром дивизии.

В Полтавском сражении он уже командовал центром русских войск, имея под своим началом 12 полков. За Полтаву он был награжден орденом Св. Андрея Первозванного.

Затем во главе дивизии Репнин был направлен в Лифляндию и участвовал в блокаде Риги. Он одним из первых ворвался в город и за эту победу в июле 1711 года стал рижским генерал-губернатором.

В том же году Репнин участвовал в Прутском походе царя Петра.

Петр I ценил верную и преданную службу Аникиты Ивановича. В 1724 году он назначает Репнина президентом Военной коллегии, и в том же году 7 мая, в день коронации Екатерины I, Репнин был произведен в чин генерал-фельдмаршала.

Скончался Аникита Иванович Репнин в июле 1726 года, на 58‑м году жизни.

Голицын Михаил Михайлович (Старший)

(01.11.1675—10.12.1730)

Княжеский род Голицыных ведет свою родословную от потомков великого литовского князя Гедимина. Михаил Михайлович Голицын, сын курского воеводы, родился в 1675 году и начал службу при дворе стольником у царя, что было обычным явлением для детей родовитых фамилий. С детских лет Михаил тяготел к военной службе, и в возрасте 12 лет стал рядовым лейб-гвардии Семеновского полка, в котором до этого был барабанщиком. С тех пор Семеновский полк был для Михаила Голицына вторым домом.

Произведенный в 1694 году в прапорщики, Голицын участвовал с полком в Азовских походах и за боевые отличия получил чины поручика и капитана. Он был активным участником Северной войны 1700–1721 годов. В 1700 году он сражался под Нарвой, где был ранен. Голицын был отчаянный смельчак, и не раз, даже раненный, он снова влезал в самое пекло боя. В 1702 году он прославился при штурме Нотебурга, где командовал отрядом Семеновского полка, за что был награжден золотой медалью, деревнями и произведен в полковники.

К чести Михаила Михайловича следует сказать, что все боевые награды он добывал в сражениях. В 1703 году Голицын находился при взятии Ниешанца, в 1704 году брал Нарву, в 1705 году – Митаву. На следующий год он был произведен в генерал-майоры. Голицын одержал 30 августа 1708 года блестящую победу при селе Добром над отрядом шведского генерала Росса и на поле сражения был награжден Петром орденом Св. Андрея Первозванного. 28 сентября 1708 года в сражении при Лесной он участвовал в разгроме корпуса генерала Левенгаупта, сделав многое для победы над шведами. Петр I, ставший свидетелем его храбрости на поле боя, произвел его в генерал-поручики, пожаловал ему свой портрет, усыпанный бриллиантами, и предоставил Голицыну право просить все, что он пожелает. Голицын воспользовался этим случаем и попросил царя простить князя А.И. Репнина, который был разжалован в рядовые за поражение при Головчине. Репнин был прощен.

М.М. Голицын. Портрет XVIII в.

В 1709 году в Полтавском сражении Голицын командовал гвардией и, преследуя с Меншиковым бежавших шведов, принудил их под Переволочны положить оружие. В 1710 году он участвует во взятии Выборга, в 1711 году защищает Украину от крымских татар и бунтующих запорожцев, а затем участвует в Прутском походе. С 1714 по 1721 год Голицын становится главнокомандующим войсками в Финляндии. В феврале 1714 года он разбил шведов при Лапио, за что был произведен в генерал-аншефы «за мужество и стойкость». Затем Голицын участвовал в морском сражении при Гангуте, а 27 июля 1720 года одерживает блестящую победу над шведским флотом в Гренгамском сражении.

Особое расположение Петра в отношении Голицына проявлялось и в том, что только ему и Шереметеву разрешалось не пить во время праздников огромный кубок «Большого орла». Неудивительно, что Михаил Михайлович Голицын пользовался в армии особой любовью и почитанием. Он был по натуре добрым и милосердным человеком, мужественным и отважным воином, за что удостоился особого уважения среди военных.

Во время похода Петра в Персию Голицын оставался командовать войсками в Санкт-Петербурге, а с 1723 по 1728 год он был командующим всеми войсками на Украине. Уже после смерти Петра императрица Екатерина I в память боевых заслуг пожаловала Голицыну 21 мая 1725 года звание генерала-фельдмаршала. 20 сентября 1728 года Голицын был вызван в Санкт-Петербург и по указу императора Петра II стал президентом Военной коллегии, занимая этот пост до 1730 года. Он также был сенатором и членом Верховного тайного совета.

Отважный фельдмаршал был наивен и неопытен в политике, но во всем поддерживал своего брата Дмитрия. В 1730 году, при восшествии на престол Анны Иоанновны, Михаил Голицын, как и старший брат, поддерживал позицию ограничения самодержавия. Когда же попытка ограничения власти не удалась, Михаил Михайлович оставил все государственные и военные должности, поселился в Москве, где жил тихо. Вероятно, его ждала бы участь других «верховников». От суда и возможной казни или пожизненного заключения его спасла внезапная смерть. В возрасте пятидесяти пяти лет Михаил Голицын скончался в Москве 10 декабря 1730 года.

Миних (Мюнних) Христофор Антонович (Бурхард Кристоф)

(09.05.1683—16.10.1767)

Отец Миниха был военным инженером. Сын пошел по стопам отца и в течение двадцати лет служил в армиях Германии, Франции и Польши.

Начав в 16 лет службу во французской армии, он потом перешел в гессен-дармштадтский корпус, потом – гессен-кассельский, потом – к Августу II, саксонскому курфюрсту и польскому королю, затем долго колебался между Петром I и Карлом XII, но смерть последнего бросила его в объятия России.

В 1721 году Миних прибыл в Санкт-Петербург и поступил на русскую службу. Он почти не принимал участия в военных действиях, а занимался в основном строительством укреплений. В 1730 году Миних поддерживает императрицу Анну Иоанновну в борьбе с «верховниками». Вскоре он становится президентом Военной коллегии и производится в чин генерал-фельдмаршала. Под его руководством в русской армии произошли перемены – был введен корпус тяжелой кавалерии (кирасиры), основаны Кадетский корпус в Петербурге и гарнизонные школы, русские офицеры стали получать жалованье наравне с иностранными.

Б.К. Миних. Портрет 1760-х гг.

В 1735 году его назначили главнокомандующим армией, действовавшей против турок. Как главнокомандующий он был требовательным и жестоким человеком, привыкшим добиваться своих целей, и не жалел для этого ничего. План русского командования на 1736 год предусматривал овладение Азовом и Крымом. 20 мая 1736 года Днепровская армия фельдмаршала Б.К. Миниха, насчитывавшая 62 тысячи человек, штурмом захватила перекопские укрепления, а 17 июня заняла столицу Крымского ханства Бахчисарай. Однако армия испытывала постоянный недостаток продовольствия и воды. Начались эпидемии, командовавший русскими войсками Миних боялся оказаться запертым на полуострове возвращавшимися из иранских провинций татарами и поспешно отступил из Крыма на Украину. За время похода армия только от болезней потеряла около половины своего состава. 19 июня 1736 г. Донская армия генерала Ласи (28 000 человек) при поддержке Донской флотилии вице-адмирала Бредаля овладела Азовом.

План кампании 1737 года предусматривал захват турецких крепостей Очаков и Кинбурн. В июле 1737 года пополненная Главная армия Миниха (60 000—70 000 человек) штурмом овладела турецкой крепостью Очаков, а Донская армия Ласси, в июне переправившись через Генический пролив на Арабатскую стрелку и форсировав Сиваш, в июле вступила в Крым. Русские войска нанесли ряд поражений войскам крымского хана, заняли Карасубазар, но из-за недостатка воды и продовольствия вновь были вынуждены оставить Крым.

В 1739 г. армия Миниха (58 000 человек) переправилась через Днестр и 17 августа нанесла поражение турецкой армии у Ставучан. 19 августа капитулировал турецкий гарнизон крепости Хотин.

Миних требовал продолжать войну, но страна была настолько истощена, что желающих поддержать его в правительстве не нашлось. Последовали переговоры с турками, в результате которых после всего, чем она пожертвовала, Россия добилась лишь возвращения себе Азова, да и тот подлежал – согласно договору – разрушению.

Позднее Миних уже не принимал участия в военных делах, а все больше участвовал в государственных.

25 ноября 1741 года на трон взошла дочь Петра I Елизавета. Переворот 1741 года сопровождался арестом Миниха, Остермана и других влиятельных немцев и ссылкой их в Сибирь. Миних провел в Сибири около 20 лет. Из ссылки его вернул Петр III. В дальнейшем Миних присягнул на верность Екатерине II. До конца жизни он руководил строительными работами в портах Прибалтики и сооружением Ладожского канала.

Ласси Петр Петрович

(30.09.1678—19.04.1751)

В 1700 году Петр Петрович Ласси, который до этого служил в австрийской и французской армиях, был принят на русскую службу. Под начальством герцога де Кроа Ласси принимал участие в битве под Нарвой. В 1703 году он был назначен командующим так называемой «дворянской роты», с которой участвовал в военных действиях в Лифляндии.

Потом командовал ротой гренадеров, брал города Дерпт и Быхов, стал командиром сначала Сибирского пехотного полка, а затем – элитного Гренадерского. Отличился при Полтаве и осаде Риги. И к 1712 году становится генерал-майором, через несколько лет – генерал-лейтенантом, Екатерина I при своем вступлении на престол делает его, человека, к которому весьма расположен сам Меншиков, генерал-аншефом. Позднее он командовал войсками, подавлявшими бунт в Польше, и в 1736 году за Рейнский поход против Франции, оказавшийся убедительным политическим демаршем без каких-либо боевых действий, производится в генерал-фельдмаршалы.

Капитуляция Азова в 1736 году. Азовский паша Мустафа Ага вручает ключи от города фельдмаршалу графу Ласси. С гравюры 1740 г.

19 июня 1736 года Донская армия генерала Ласси (28 000 человек) при поддержке Донской флотилии вице-адмирала Бредаля в ходе очередной русско-турецкой войны овладела Азовом. В июне 1737 года Донская армия Ласси, переправившись через Генический пролив на Арабатскую стрелку и форсировав Сиваш, в июле вступила в Крым. В 1740 году по итогам войны с Оттоманской Портой, командуя на ней одной из двух армий – Донской, – он стал графом…

В ходе начавшейся в 1741 году русско-шведской войны Ласси возглавил 30‑тысячную русскую армию. Русские полки двигались к шведской границе. Не упредить, а хотя бы быть готовыми к войне – вот цель. Полки шли в русскую Карелию и к городу Кексгольму – целый корпус. Еще один разместился в Ингерманландии, поближе к Финляндии.

Ранним утром 21 августа часть корпуса во главе с Ласси вышла из лагеря и ходко пошла в сторону крепости Вильмантранд. В ночь на 22‑е сюда же, из Мартиллы, двинулась и шведская армия во главе с командующим Врангелем. К Вильмантранду обе армии пришли почти одновременно. Сутки прошли во взаимной разведке, после чего Ласси принял решение об атаке.

Вскоре после начала штурма вражеская батарея была захвачена, и ее пушки развернуты против крепости. Шведы побежали повсеместно. На их плечах русские оказались за палисадами – оградой из деревянных заостренных свай, добросовестной врытых в землю. Несмотря на отчаянную оборону, шведы осознавали свою обреченность – почти все их пушки были захвачены на Квербекенской батарее, куда, как будто нарочно, их свезли ранее со всего периметра крепости. В конце концов сопротивление было сломлено; шведы во главе с Врангелем и частью офицеров сдались в плен. В плен было взято 39 офицеров и 1500 солдат. По приказу Ласси русские отступили к Выборгу, за свою границу.

В 1742 году Ласси отправился в новый поход, который, как и кампания предыдущего года, был весьма удачным для русских войск. Ласси удалось захватить Фридрихсгам, в июле он с армией в 17 500 человек окружил неприятельскую армию Левенгаупта и Буденброка. Несколько дней упорных боев – и вся шведская армия капитулировала. В плен взяли 94 офицера и 7000 солдат. Потом последовало взятие столицы Финляндии Гельсингфорса, произошедшее почти через год после начала войны – 24 августа. Вскоре был взят и город Або, где начались мирные переговоры.

Швеция колебалась. Дабы убыстрить мыслительные процессы ее правителей, Ласси на более чем ста кораблях повел морем десант из 9 пехотных полков. Этого демарша оказалось достаточно, чтобы выгодный России мир был заключен.

Позднее Ласси занимал административные должности, принимал участие в работе различных совещаний и комиссий.

Салтыков Петр Семенович

(1698–1772)

Родоначальником княжеского рода Салтыковых (Солтыковых) считается Михаил Прушанин – «муж честен из Прусс», живший в начале XIII века.

Петр Семенович Салтыков родился 11 декабря 1698 года в семье генерал-аншефа Семена Андреевича Салтыкова и Феклы Яковлевны, урожденной Волынской. Благодаря своему происхождению Петру Салтыкову уже заранее была обеспечена блестящая карьера. Получив хорошее домашнее образование, он начал свою службу в 1714 году рядовым Преображенского полка, решив стать военным, как и отец.

Салтыков, будучи уже капитаном гвардии, стал одним из тех, кто способствовал восстановлению неограниченного самодержавия Анны Иоанновны, выступая против «верховников». Это сблизило Салтыкова с императрицей, и он стал действительным камергером, а в 1733 году вместе с отцом получил графское достоинство.

В придворном звании Салтыков оставался недолго, решив посвятить себя военной службе. Он был произведен в генерал-майоры, а в 1734 году принял участие в польской кампании. После окончания похода Салтыков был награжден орденом Св. Александра Невского.

П.С. Салтыков. Гравюра XVIII в.

Во время правления Анны Леопольдовны Салтыков получил чин генерал-поручика, был назначен генерал-адъютантом и сенатором. Русско-шведскую войну 1741–1743 годов генерал-поручик Салтыков провел в Финляндской армии фельдмаршала Ласси, а в 1743 года командовал арьергардом отряда Кейта, отправленного после заключения мира из Гельсингфорса в Стокгольм на случай выступления датских войск против союзной уже России Швеции.

После возвращения из Стокгольма Салтыков был назначен командиром Псковской дивизии. В 1754 году он был произведен в генерал-аншефы.

Вступление России в Семилетнюю войну 1756–1763 годов стало для Салтыкова шансом проявить себя как полководца. Он вступил в командование русской армией 19 июня 1759 года.

Салтыков решился обойти прусскую армию у Цюллихау и в ночь с 11 на 12 июля приказал главным силам следовать на Крессенскую дорогу, чтобы войти в контакт с австрийским фельдмаршалом Дауном.

12 (23) июля в районе селения Пальцига, расположенного в 60 километрах к юго-востоку от Франкфурта-на-Одере, произошло сражение между русскими войсками и корпусом Веделя, в составе которого было 18 000 пехоты и более 10 000 кавалерии. На высотах восточнее и южнее Пальцига русские войска огнем и контратаками отразили четыре сильнейшие атаки противника и, нанеся ему крупные потери – более 4000 человек убитыми и ранеными, обратили в бегство. Во время боя Салтыков проявил хладнокровие и точный тактический расчет, а своевременно отдаваемые им распоряжения свели все усилия прусского генерала Веделя на нет.

Салтыков стал подумывать о соединении со шведами, о нападении на Берлин через Франкфурт и о том, чтобы перенести театр военных действий из Силезии, на которой настаивали австрийцы, ближе к Восточной Пруссии, завоеванной русскими войсками.

Он уже отправил во Франкфурт отряд генерала Вильбоа и сам 21 июля выступил туда же. После занятия Франкфурта русским авангардом через три дня туда прибыл 20‑тысячный австрийский отряд генерала Лаудона, а затем и главные силы Салтыкова.

30 июля русские разъезды донесли, что прусские войска наводят мосты у Лебуса. Поняв, что перед ним главные силы Фридриха II, Салтыков решил принять сражение.

22 июля (1 августа) 1759 года у местечка Кунерсдорф Салтыков сосредоточил всю свою 40‑тысячную армию при 200 орудиях. Здесь же был готов действовать и корпус Лаудона, располагающий 48 орудиями.

30—31 августа армия Фридриха II, в составе 48 000 человек и около 200 орудий, переправилась севернее Франкфурта на восточный берег Одера. Салтыков занял позицию фронтом на север по гребням высот Мюльберг, Гроссшпицберг, Юденберг.

Утром следующего дня противник начал артиллерийский обстрел русских позиций, а около полудня перешел в атаку против левого фланга русских позиций. После упорного боя и частых контратак русским войскам удалось приостановить наступление пруссаков западнее Мюльберга. Салтыков усилив войска центра, отразил в упорном бою атаки противника, нанеся ему большие потери. Тогда Фридрих II ввел в сражение свой последний резерв – лучшую в то время в Западной Европе конницу генерала Зейдлица, – но и он был разбит войсками под командованием графа Румянцева.

После этого Салтыков перешел в решительную контратаку, которая закончилась полным разгромом прусских войск. От 48‑тысячной армии у Фридриха II осталось лишь 3000 человек, а разбежавшиеся остатки прусских войск спаслись лишь потому, что их преследование не было доведено до конца австрийской и русской кавалерией.

За Кунерсдорфскую победу Салтыков был удостоен звания генерал-фельдмаршала.

В августе 1760 года Салтыков серьезно заболел, видимо, сказались тяжесть последних сражений и нервные переживания. В первые числе сентября он сдает командование армией Фермору, и хотя сам Салтыков оставался при войсках, но уже не вмешивался в распоряжения нового командующего. 19 октября он уехал в Познань. В армию Салтыков вернулся только в январе 1762 года, когда вступивший на престол Петр III вновь назначил его главнокомандующим.

Однако военные действия прекратились, и Салтыков почти не принимал участия в командовании разбросанной отдельными отрядами русской армии. 17 августа он выехал обратно в Петербург, где был встречен императрицей Екатериной II, только что воцарившейся на престоле. В день коронации он был пожалован шпагой, осыпанной бриллиантами.

В 1764 году Салтыков был назначен генерал-губернатором Москвы и сенатором. Через несколько лет он был отставлен от этого поста.

В декабре 1772 года Петр Семенович Салтыков скончался в подмосковном имении Марфино.

Голицын Александр Михайлович

(17.11.1718—11.10.1783)

Сын генерал-фельдмаршала князя Михаила Михайловича Голицына. Выбрав как и отец карьеру военного, Александр Голицын в возрасте семнадцати лет был отправлен за границу к принцу Евгению Савойскому, чтобы под его руководством изучить военное дело.

Свое первое боевое крещение он получил во время польской кампании (Войны за польское наследство) 1734–1735 годов. В 1744 году Голицын был произведен в чин генерал-поручика и в 1757 году, во время вступления России в Семилетнюю войну 1756–1763 годов, вошел в состав русской армии, действовавшей против Пруссии. В сражении при Кунерсдорфе 1 августа 1759 года Голицын командовал левым флангом боевого порядка русской армии и во время сражения был ранен.

Салтыков расположил войска на трех разделенных оврагами группах высот: западной – Юденберг, центральной – Гросс-Шпицберг, восточной – Мюльберг, где расположились части, которыми командовал Голицын.

Прусская армия, смещаясь в район к востоку от позиции Салтыкова с места своей переправы на Одере, развернулась под прямым углом к фронту союзников, выдвинула батареи на высоты к северо-востоку и юго-востоку от Мюльберга и после сильной артиллерийской подготовки двинулась в атаку на левое крыло армии Салтыкова. Предпринятая Фридрихом охватывающая атака левого крыла русской позиции была для него успешной – пруссакам удалось ворваться в укрепления, прикрывавшие левый фланг, опрокинуть полки 4‑го Обсервационного корпуса и овладеть Мюльбергом.

Взятие А.М. Голициным Хотина. 1769 г. Гравюра XVIII в.

Фридрих пытался расширить фронт атаки с целью охватить центр союзников. Но достаточно безуспешно. Ближе к вечеру пехота генерала Панина погнала пруссаков на позицию князя Голицына (на Мюльберг), где сгрудившиеся толпы противника, все менее и менее походившие на солдат, расстреливались артиллерией Румянцева. Наконец началось повальное бегство. Из всего войска пруссаков Фридрих после боя сумел собрать только 3000. Он меланхолично подумывал о самоубийстве и в переписке с Берлином рекомендовал еще сидящим там спасать двор и архивы.

За боевые отличия Голицын был произведен в чин генерал-аншефа и награжден орденом Св. Александра Невского. В 1769 году он был назначен командующим войск, расположенных в Ливонии.

С началом Русско-турецкой войны 1769–1774 годов он назначается командующим войсками 1‑й армии, с которою двинулся к Хотину. Разбив здесь сорокатысячный корпус Караман-паши 18 апреля 1769 года, Голицын не решился, однако, на штурм самой крепости и отступил за Днепр. В июле того же года он снова подступил к крепости, так что фактический ход боевых действий в 1769 году свелся к борьбе за Хотин.

6 сентября Хотин был взят. Сдача турками крепости вынудила их не просто отвести войска к Дунаю, но и очистить Молдавию и часть Валахии.

После возвращения в Петербург Голицын 20 октября 1769 года был произведен в генерал-фельдмаршалы, а после заключения Кючук-Кайнарджийского мира ему была пожалована шпага с алмазами и надписью «За очищение Молдавии до самых Ясс».