А. С. Брюховецкий

Персонализированная медицина нового поколения: клональная реконституция гемопоэза и CHIP-основанная

© А. С. Брюховецкий, 2025

ISBN 978-5-0065-8684-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Об авторе

Андрей Степанович Брюховецкий – профессор, доктор медицинских наук, ветеран Министерства обороны РФ, полковник медицинской службы в запасе. В настоящее время является генеральным директором АО «Клинический госпиталь „НейроВита“», врач-невролог высшей категории, вице-президент Международной ассоциации нейровосстановления (International Association of Neurorestoratology), член редколлегии ряда научных журналов: «Гены и клетки», Journal of Translational Neuroscience and Clinics, Journal of Neurorestoratology, Journal Oncology Letter. С 1989 года в рамках программ Министерства обороны РФ занимался применением двойных критических технологий в медицине. С 1996 по 2002 год руководил лабораторией высоких технологий ГУ НИИ трансплантологии и искусственных органов Минздрава РФ. С 2003 по 2013 год был координатором научной отраслевой программы РАМН «Новые клеточные технологии – медицине». С 2002 по 2006 год возглавлял кафедру клеточной восстановительной медицины ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет» им. Н. И. Пирогова. С 2012 по 2015 год – руководитель Центра биомедицинских технологий ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр» ФМБА России. С 2016 по 2019 год – ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского отдела Центральной клинической больницы Российской академии наук (РАН). Автор 247 научных публикаций в рецензируемых национальных и международных специализированных научных журналах, 17 научных монографий в области регенеративной медицины, неврологии, онкологии и 15 глав в коллективных монографиях на русском и английском языках, а также автор 22 патентов РФ, 6 международных заявок PCT и патента США.

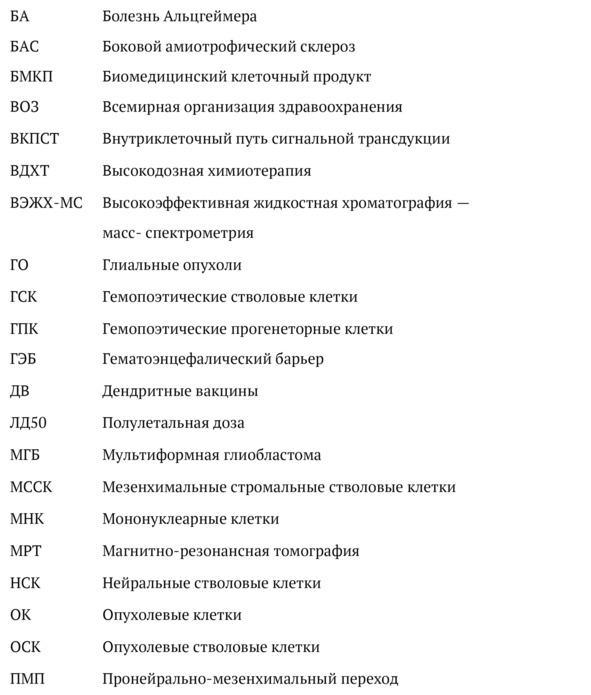

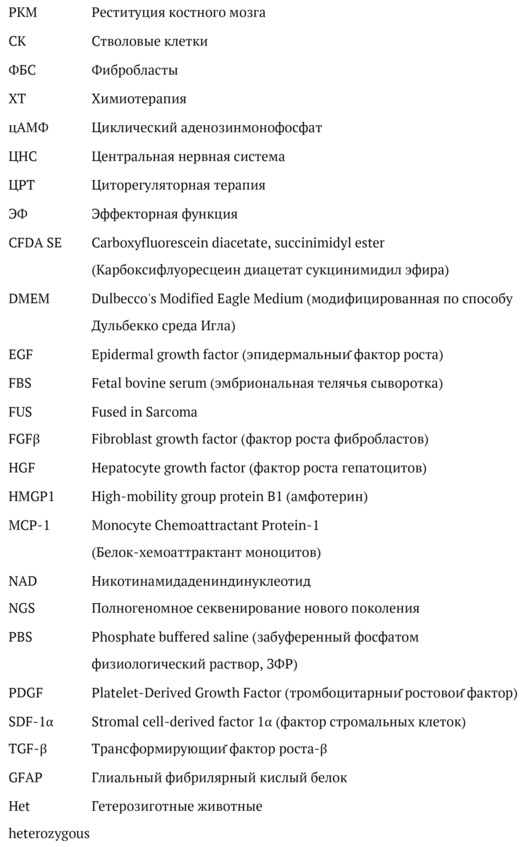

Список условных сокращений и обозначений

Предисловие

Персонализированная медицина (ПМ) в последние годы стала ведущим трендом всего мирового здравоохранения. Широкое внедрение ПМ в систему охраны общественного здоровья человеческой цивилизации определяет ее как новую высокотехнологичную ступень медицины следующего поколения или первую технологическую генерацию медицины будущего. Ее появление связано с бурным развитием в начале XXI века высокоточных областей биомедицинской науки (геномики, транскриптомики, РН-номики, протеомики, метаболомики и др.) и активным внедрением этих высокоточных, прецизионных, так называемых ОМИК-технологий в практическую медицину. Благодаря этому современная медицина стремительно изменяется и становится пациентоориентированной и индивидуализированной. Однако есть обратная сторона персонализации и стремительного внедрения научно-технологического прогресса в современную медицину. Эта медицина становится крайне сложной, высокотехнологичной, наукоемкой, очень дорогостоящей и практически недоступной большому количеству больных людей в мире.

Еще одна насущная потребность в появлении ПМ заключается в отсутствии в текущем моменте реального клинического прогресса в лечении большинства смертельных болезней цивилизации (БЦ) современными методами конвенционального здравоохранения. Год от года количество фатальных и неизлечимых БЦ в мире стремительно растет, и прогнозы увеличения их количества к 2050 году выглядят просто катастрофическими и угрожающими для выживания человеческой популяции. Так, количество онкологических пациентов в мире увеличится с 11 млн случаев в 2023 году до 40 млн пациентов к 2050 году (Каприн А. В., 2023). Количество пациентов с нейродегенеративными болезнями (НДБ) также стремительно увеличивается, и к 2030 году их количество в мире достигнет 40 млн человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). количество больных с НДБ к 2050 году достигнет 130 млн человек. И такая же угрожающая ситуация по выживанию человека и всего человечества подтверждается медицинской статистикой, представленной ВОЗ в 2023 году для большинства аутоиммунных, сердечно-сосудистых и наследственных БЦ. Возможно, что значительную роль в этом негативном социально-экономическом тренде сыграла мировая пандемия коронавируса (КОВИД-19), которая почти в 2—3 раза увеличила количество некурабельных пациентов с основными фатальными БЦ. Не меньшее значение в прогрессировании основных смертельных БЦ имеет растущий дефицит жизненно необходимых продуктов питания и питьевой воды в странах Африки и Азии. Это приводит к голоданию значительной части населения в этих регионах планеты. Не менее грозными для здоровья населения нашей планеты являются глобальное потепление, мировые природные катастрофы, связанные с наводнениями в Китае, Индии, Индонезии и Латинской Америке, а также с разрушительными землетрясениями (Турции, Японии и Индонезии), цунами и другими климатическими катаклизмами. Поэтому все мировое здравоохранение во главе с ВОЗ ищет новые эффективные пути решения и устранения медицинских последствий постоянно увеличивающихся природных, экологических и техногенных катастроф и войн, а также инновационные способы борьбы с БЦ и профилактики их прогрессирования. Системным решением этих глобальных мировых угроз человечеству большинство ученых и организаторов здравоохранения высокоразвитых стран считают разработку и создание ПМ новой генерации, способной на новом биотехнологическом уровне преодолеть стоящие перед человечеством вызовы и проблемы.

К сожалению, пока еще не найдено конкретных точек оптимального приложения технологий ПМ в клинической практике, но именно на ПМ возлагаются основные надежды ученых, врачей и пациентов. Исследователи говорят о перспективах ее использования в фармакогеномике, создании генотерапии, генной инженерии, тканевой инженерии, биоинженерии, протеом-основанной терапии, персонализированной иммунотерапии и т. д., а также о надвигающейся эре геноориентированной терапии. Неопределенность точек приложения ПМ привела к неразрешимому биотехнологическому тупику в современных научных исследованиях и пока крайне низкой клинической эффективности подобного лечения при большинстве сердечно-сосудистых, онкологических, аутоиммунных, нейродегенеративных и наследственных БЦ. Эти обстоятельства требуют разработки и создания новых, перспективных и нестандартных научно-методологических индивидуализированных подходов к лечению этих смертельных заболеваний и поиска новаторских методологических подходов к их профилактике и снижению себестоимости этих технологий.

В этой книге мы впервые попытались говорить о ПМ не с позиций перечисления ее будущих достоинств и возможности преодоления существующих недостатков современной медицины, а с позиций работы практического врача. Мы хотели показать в этой монографии уже существующие современные возможности ПМ в лечении пациентов, опираясь на технологии фундаментальной молекулярно-биологической науки, которая меняет современные научные представления о медицинской науке будущего в целом. Американский писатель Уильям Гибсон изрек крылатую фразу: «Будущее уже наступило, просто оно еще неравномерно распределено». Это в полной мере относится к ПМ. Компоненты будущей ПМ существуют уже сегодня в здравоохранении России и других стран мира, а в этой книге мы хотели показать их большому количеству читателей.

ПМ, с одной стороны, уже сегодня рассматривается целым рядом исследователей как разновидность лабораторной медицины, которая применяет большой спектр ОМИК-технологий на практике. С другой стороны, достаточно много в последние годы говорилось о профилактическом, прогностическом и индивидуалистическом методологическом подходе ПМ к пациенту, и это формирует так называемый исследователями пациентоориентированный подход. С третьей стороны, исследователями уже сформулирован для ПМ «принцип 4П», согласно которому 4П-медицина интегрирует в себе понятия персонализации (индивидуальный подход к каждому пациенту), предикции (выявление предрасположенности к развитию заболевания), превентивности (предотвращение появления заболеваний), партисипативности (мотивированное участие пациента). Как мы видим, все три существующих подхода тесно связаны между собой, и прослеживается отчетливая тенденция трансформации пациентоориентированной медицины в персонализированную 4П-медицину (Харисов А. М., Сухотерин А. Ф., Селезнёв П. С. с соавт., 2019) с дальнейшей трансформацией последней в лабораторную медицину нового поколения, основанную на биочипах и генетике. А разработка и применение биочипов дают возможность радикально трансформировать лабораторную медицину, проводить исследования массивов биомаркеров, реализуя подходы и представления ПМ. Сегодня учеными рассматриваются основные области применения микробиочипов в лабораторной медицине: лабораторная диагностика, классификация и прогноз течения заболеваний, анализ механизмов биологических процессов. Перспективным направлением в использовании биочипов является идентификация наследственных мутаций в геноме человека, вызывающих различные заболевания, прежде всего онкологические и ответственные за биотрансформацию лекарственных средств, в частности применяемых в химиотерапии опухолей, а также одновременное выявление различных инфекционных агентов (вирусы, микроорганизмы, грибы и т. д.) и их антибиотикорезистентных форм. В настоящее время показана роль биочипов как инструмента в генетических исследованиях, технологиях генотипирования, широкомасштабных международных проектах исследований полногеномного скрининга ассоциаций (GWAS). Мы попытаемся в этой монографии показать, что диагностика патоспецифических генетических полиморфизмов не есть предел возможностей и главное достижение современной ПМ. Мы попытаемся показать возможности использования результатов генетических и протеомных исследований человека для осуществления геноориентированной и протеом-основанной диагностики и эпигенетического лечения. Предложенный нами подход открывает новые перспективы ПМ, которые ранее не использовались.

В рамках утвержденного председателем Правительства Российской Федерации (Резолюция № ДМ-П8—5 от 03.01.2014) «Прогноза научно-технологического развития России на период до 2030 года» отмечено, что ПМ является перспективной моделью развития здравоохранения в России. Изменение парадигмы мышления и ориентации врачей и руководителей здравоохранения с преимущественно лечебно-диагностического на максимально персонализированный и предиктивно-превентивные подходы при активном участии пациентов потребует от государства и общества серьезных усилий, но в условиях все большего внимания к качеству жизни и особенностям демографической ситуации необходимость обеспечения персонифицированного подхода должна стать национальным приоритетом (Пальцев М. А., Белушкина Н. Н.,Чабан Е. А., 2015).

Сегодня о ПМ, или о 4П-медицине, мы говорим просто как о совсем новом, системном, фундаментальном молекулярно-биологическом явлении в мировом здравоохранении. Концепция 4П-медицины является не столько революцией, сколько этапом эволюции современной модели здравоохранения, в которой в той или иной степени применяются все подходы 4П-медицины. Однако лишь взаимопроникновение всех четырех принципов 4П-медицины является необходимым условием формирования качественно новой персонализированной модели здравоохранения (Hamburg M. A., Collins F. S., 2010; Jorgensen J. T., 2015).

В настоящее время многие фармацевтические компании сделали ПМ центром своей стратегии. Так, сегодня большинство крупнейших фармацевтических компаний уже начали внедрять принципы персонализации в исследования и разработки биомедицинских технологий. Лидирующие позиции в этой области занимают компании Roche, Novartis, Pfizer и др. Согласно оценкам медицинского исследовательского центра Университета Тафтса (Tufts University), от 12 до 50% текущих исследований фармкомпаний приходится на ПМ. По данным Price Waterhouse Coopers, объем рынка лекарственных средств для ПМ в США с 2010 по 2015 год практически удвоился и достиг 425 млрд долларов. При прогнозируемом объеме мирового рынка 1,2 трлн долларов к 2016 году доля персонализированных средств должна была составлять треть всех препаратов (www.pwc.ru), объем мирового рынка увеличился до 1,6 трлн долларов США к 2022 году.

Золотым стандартом персонализированного подхода большинство медицинских и фармацевтических специалистов считают препарат герцептин для лечения рака молочной железы с избыточным количеством рецептора НЕR2 на поверхности клетки. Герцептин вышел на мировой рынок еще в 1998 году. Стимулом для создания лекарства стало открытие гена, кодирующего рецептор НЕR2. Выяснилось, что поломка в этом гене многократно увеличивает количество рецепторов и позволяет им, как заевшей пластинке, беспрестанно посылать сигнал клетке на деление, а это вызывает развитие одной из самых агрессивных форм рака молочной железы. Такие мутации выявляются примерно в 25% случаев. И именно для этих пациенток создавался герцептин – антитело, призванное блокировать этот сигнал. Первые же клинические исследования показали, что применение герцептина для группы больных с НЕ1^2-положительным раком молочной железы дает значительный эффект, увеличивая выживаемость без признаков заболевания и побочных эффектов, характерных для традиционной терапии. Позже выяснилось, что рак желудка, где развитием опухоли в основном управляет тот же рецептор, тоже хорошо поддается лечению герцептином (www.pwc.ru).

В этой книге предпринята попытка обосновать геноориентированную и протеом-основанную диагностику и построить персонализированное эпигенетическое лечение на новом фундаментальном научном факте, выявленном нами при большинстве БЦ и старении, имея в виду так называемое «клональное кроветворение», или «клональный гемопоэз».

Раньше в медицине имело место очень ограниченное клиническое содержание термина «клональный гемопоэз», он применялся исключительно в онкогематологии, и нигде более. Клональный гемопоэз (КГ) был определен онкологами и гематологами всего мира как фундаментальный механизм патогенеза и исключительная прерогатива в возникновении злокачественных онкогематологических заболеваний (острых и хронических лейкозов, лимфом, миеломной болезни и др.), который проявлялся в виде формирования патологических клонов гемопоэтических (кроветворных) стволовых клеток (ГСК) и манифестировал в форме моно- или олигоклонального кроветворения. Известно, что именно понимание КГ как центрального звена патогенеза различных форм рака крови и лимфатической системы позволило онкогематологам создать инновационную медицинскую технологию трансплантации костного мозга (ТКМ) и/или трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК). Применение впервые в истории медицины в области онкогематологии технологии ТКМ и трансплантации ГСК позволило полностью излечить рак крови у человека еще в середине 60-х годов XX века. Эти сенсационные результаты мировой онкогематологии, свидетельствующие о полном излечении человека от рака крови, стали эталоном современной онкологии и гематологии и открыли новую эру высокоэффективной противоопухолевой терапии в мировом здравоохранении. Считалось, что патологическое клональное кроветворение и формирование патологических клонов ГСК, диагностированных на геномном уровне еще в 60—80-х годах прошлого века и уточненных в начале XXI века, – это исключительно патогенетический механизм злокачественных гематоонкологических болезней и к другим болезням этот феномен не имеет никакого отношения. Такой медицинской проблемы, как КГ при аутоиммунных, нейродегенеративных, наследственных заболеваниях и опухолях солидных органов, которая обсуждается в этой монографии, как масштабной и не нерешаемой научной и важной народно-хозяйственной проблемы медицинской отрасли не существовало в медицине в принципе. Поэтому ее изучением, диагностикой и лечением в неврологии, онкологии, иммунологии и кардиологии никто и никогда не занимался. Роль кроветворения в патогенезе неонкогематологических и неинфекционных болезней цивилизации не рассматривалась по определению, как несущественная и абсолютно незначимая. Гемопоэтическая стволовая клетка (ГСК), по мнению большинства ведущих онкоиммунологов и специалистов по иммунологии гемопоэза (Тупицын Н. Н., 2021), рассматривалась как главное звено в репродукции 36 млрд клеток крови и иммунной системы, и на этом, по мнению патриархов мировой гематологии и трансплантологии, их главная и основная миссия и функция в организме полностью заканчивалась. К концу 20-х годов XXI века в научной медицинской литературе ГСК стали впервые позиционировать как центральные регуляторные и жизнеобеспечивающие системы организма человека, а также как системы иммунологической памяти и клеточные системы активного долголетия и антиэйджинга (Брюховецкий А. С., 2023, Брюховецкий А. С., Шурдов М. А., 2023).

В 2020—2022 году в ведущих мировых научных журналах (J. Nature, J. Nature Genetic, J. Blood и др.) вышла серия публикаций о том, что КГ является важнейшим фактором, и генетической основой процесса старения, и фундаментальной причиной большинства сердечно-сосудистых болезней человечества. И этот научный факт привлек к проблеме КГ пристальное внимание ученых всего мира. Но, как оказалось в дальнейшем, в результате наших собственных исследований, КГ – это также важнейший системообразующий научный феномен, лежащий в патогенезе большинства известных аутоиммунных болезней, нейродегенеративных заболеваний, наследственных болезней и ряда солидных опухолей. Именно этот молекулярно-биологический феномен нам удалось обнаружить при целом ряде неизлечимых прогрессирующих болезней цивилизации, показать его роль в 45—50% внезапных смертей у человека и его фатальное значение при старении человека (Брюховецкий А. С., Шурдов М. А., 2023).

Целью написания этой книги стало не столько монографическое освещение отдельной научной проблемы ПМ и фундаментальной роли КГ для ее реализации и осуществления на практике, сколько разработка понятийного аппарата этого малоизвестного научного явления, алгоритмов молекулярно-биологической диагностики КГ при различных БЦ и создание нового терапевтического метода ПМ для блокирования КГ и истощения CHIP-клона ГСК у этих контингентов пациентов с целью остановки прогрессирования смертельных заболеваний и профилактики их рецидивов.

Книга была написана автором в течение 12 месяцев, но для ее создания и написания он вдохновлялся 30-летней собственной исследовательской деятельностью и многолетней работой других соавторов (Богачёва С. С. и Шурдова М. А.), без которых никогда бы не состоялась разработка биотехнологии геномного балансирования, положенная в основу всех дальнейших клинических разработок авторов. Центральной главой и стержнем всей монографии стала глава №5 «Технология геномного балансирования хроматина гемопоэтических стволовых клеток человека». Появление этой важнейшей главы имеет определенную предысторию, и в предисловии к этой книге авторам хотелось бы на ней остановиться более подробно.

Основным идеологическим и научно-методологическим источником и главной составной частью формирования современной теории КГ при фатальных болезнях цивилизации стали фундаментальные работы по геномике ГСК, выполненные научным коллективом Стэнфордского университета, и в первую очередь это изыскания S. Jaiswal. Работы этой научной группы позволили по-новому посмотреть на проблему клонального гемопоэза. Другим источником знания, позволившим переосмыслить проблему КГ, были работы новосибирских ученых-генетиков под руководством д. б. н. С. С. Богачёва и к. б. н. М. А. Шурдова, которые были опубликованы еще в 2000—2008 году (Лихачёва А. В., Богачёв С. С., Шурдов М. А., 2008). Именно они были положены в основу наших дальнейших, крайне сложных, поисковых научных изысканий и клинических исследований проблемы КГ. Непосредственное личное общение авторов монографии с д. б. н. С. С. Богачёвым и с к. б. н. М. А. Шурдовым и чтение их трудов 15-летней давности, а также использование их последних экспериментальных наработок для научного обоснования предложенной технологии позволило рассматривать их полноценными авторами этой важнейшей главы.

Еще несколько лет назад в планы авторов этой монографии, даже теоретически, не входило исследование проблемы КГ и написание совместного научного труда в области диагностики и лечения КГ при фатальных, неизлечимых неинфекционных болезнях цивилизации. Это было связано с тем, что КГ не рассматривался нами в какой-либо связи с неврологической и аутоиммунной патологией, а также патогенезом солидных опухолей, чем активно занималась наша научная группа. Более того, эта книга могла бы вообще не выйти в свет, как и не появилась бы в клинике предложенная в ней перспективная медицинская биотехнология ex vivo геномного балансирования хроматина ГСК и технологии персонализированной реституции костного мозга (ТПР КМ) для эпигенетической терапии целого ряда фатальных сердечно-сосудистыx, онкологических, аутоиммунных, нейродегенеративных и наследственных болезней цивилизации, осложненных КГ, если бы не случайное стечение неблагоприятных жизненных обстоятельств, странных знаков мироздания и планетарных процессов, благодаря которым ее авторы на финальном этапе своих жизней познакомились друг с другом, начали работать вместе и с головой ушли в творчество и научные исследования. Авторы этой главы соединили в единый технологический процесс лечения смертельно больных людей свой научный, финансово-экономический и биотехнологический потенциал, многолетние собственные научные и практические наработки в области теоретической физики, молекулярной биологии, генетики, генной инженерии, геномики, транскриптомики, протеомики, метаболомики, регенеративной и персонализированной медицины. Каждый из авторов этой главы книги многие годы (более трех десятков лет) самостоятельно разрабатывал фундаментальные основы этих технологий в тысячах километров друг от друга и даже не подозревал, что ее величество Судьба, Случай или сам Господь Бог столь странным и необычным образом распорядится их опытом, их знаниями и умениями. Бытует мнение, что ничего случайного в жизни человека не бывает, а все случайности являются закономерными и предопределенными заранее! По-видимому, эта встреча была нам всем очень нужна, и возможно, была уготована нам свыше. В любом случае мы рады этому факту и благодарим Всевышнего за его помощь!

В научном мире и среди широких слоев населения бытует мнение, что новаторские идеи приходят в головы только очень молодым и талантливым людям, так как у них якобы «очень пластичен мозг» и они способны «очень нестандартно мыслить» и «находить асимметричные и альтернативные решения». Авторы разработки новой биотехнологии, описанной в 5-й главе книги, как и все основные авторы монографии, являются прямой противоположностью этой известной догмы и авторами патента на изобретение, охраняющего созданную ими интеллектуальную собственность. В этой главе монографии были предложены ряд крайне не-стандартных и даже принципиально отличных от известных мировых научных подходов, теоретических и технологических решений серьезной проблемы лечения и профилактики смертельных болезней цивилизации, и это позволяет нам говорить, что и в пожилом возрасте у некоторых ученых еще не окончательно утрачен научный потенциал и научно-исследовательский задор, если исследователи ставят перед собой амбициозные научные цели, то они способны делать все возможное для их осуществления и практической реализации.

Авторы 5-й главы монографии познакомились друг с другом в тот поздний период жизни, когда все мы уже были пожилыми людьми (всем за 60) и, в общем-то, уже состоявшимися в жизни, обществе и науке специалистами и профессионалами, с научными степенями и академическими званиями и абсолютно разным мировоззрением, исследовательскими интересами и научными представлениями. За плечами каждого из нас был уже такой большой жизненный и практический опыт научных побед, горьких разочарований и определенная научная и производственная карьера, что впору каждому из нас было создавать свою научную школу или свое направление в отечественной науке или промышленности. Но это нисколько не помешало нам объединить свои творческие и далеко «не молодые» усилия и с большим удовольствием начать заниматься новым интересным делом – созданием новаторской технологии геномного балансирования хроматина ГСК. Нас всех объединила и сплотила грандиозная инновационная научная идея разработки и создания инновационной технологии лечения смертельных и пока неизлечимых болезней цивилизации и возможность увеличения продолжительности жизни человека при БЦ человека. Если быть до конца откровенными, то где-то в глубине души мы создавали технологию для реставрации наших собственных постаревших организмов, позволившую нам или, возможно, нашим детям увеличить продолжительность и улучшить качество собственной жизни и преодолеть надвигающиеся в ближайшем будущем и на нас возрастзависимые фатальные болезни цивилизации и неминуемую старость.

Известно, что с возрастом и выходом на заслуженную пенсию большая часть ученых самых различных специальностей из академической науки и производственного сектора не создают чего-то нового в своих научных дисциплинах, а пытаются приложить свои фундаментальные и прикладные знания в математике, физике, молекулярной биологии, генетике и других науках для создания технологий сохранения здоровья и новаторского лечения человека. Они пытаются в финале своей жизни дать человечеству и миллионам больных людей в мире что-нибудь, на их взгляд, крайне полезное и нужное для сохранения и поддержания их здоровья, опираясь на то, что они сделали в молодом возрасте. Примеров этому по всему миру очень много. Возможно, что на старости лет это бы произошло и с нами! Но все получилось абсолютно наоборот!

Достаточно пожилые люди и ученые самых разных специальностей, написавшие как патент РФ на изобретение, так и 5-ю главу (один из нас физик-теоретик, занимающийся электротехникой, с биологическими интересами и опытом работы с ДНК, другой молекулярный биолог с генетическим уклоном, генно-инженерными способностями и фармацевтическими навыками, а третий врач-невролог с 40-летним стажем, увлекающийся клеточными технологиями, регенеративной медициной, молекулярными аспектами онкологии и аутоиммунных болезней), попытались совершить мозговой штурм, способный обеспечить научный прорыв в здравоохранении и найти свое нестандартное и абсолютно асимметричное решение в области ПМ, в диагностике и лечении неинфекционных БЦ человека. Мы попытались разработать прорывную биомедицинскую технологию геномной балансировки хроматина ГСК, альтернативную геномному редактированию и аллогенной трансплантации костного мозга, и стать пионерами принципиально нового научного направления в современной медицине – персонализированной эпигенетической терапии, реституции (восстановления как до болезни) костного мозга и/или реституции гемопоэтических стволовых клеток.

Саму невероятную идею возможности восстановления до предболезненного состояния (реституции) поврежденной гемопоэтической стволовой клетки (ГСК) 30 лет назад высказал соавтор 5-й главы к. б. н. Михаил Аркадьевич Шурдов, когда он работал научным сотрудником на НПО «Вектор» в г. Новосибирске, занимался изучением структуры ДНК человека и защитил кандидатскую диссертацию на эту тему. В одном из своих альпинистских походов в горах Киргизии, совместно с одним из своих коллег-биологов в традиционном «споре ученых у костра», им был придуман принцип природоподобного восстановления одноцепочечных разрывов ДНК в клетках эукариот путем создания специальных базовых условий (СБУ), в которых клетка способна сама себя реставрировать, если ее обеспечить фрагментами двуцепочечных ДНК (дцДНК) здорового донора и создать ей определенные условия для саногенеза.

В дальнейшем уже в XXI веке этот подход в генотерапии стал называться генной модуляцией. Но еще в 2000-х годах биоматериалом для получения ДНК М. А. Шурдовым была предложена плацента здоровых женщин. М. А. Шурдов потратил много сил, времени (почти 15 лет) и более сотни миллионов рублей собственных финансовых средств для изучения лекарственной субстанции из фрагментированных дцДНК человека. Эти полученные данные позволили зарегистрировать ее в Министерстве здравоохранения России как лекарственную субстанцию «Панаген»ТМ. На этом этапе работы неоценимую помощь и всю тяжесть фундаментальных научных исследований взял на себя еще один соавтор этой главы д. б. н. С. С. Богачёв, который вместе с коллективом своих учеников на молекулярном уровне доказал физическую возможность реставрации гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) и опубликовал в десятках статей в отечественных и зарубежных научных рецензируемых журналах результаты генетического и молекулярно-биологического изучения восстановления поврежденных ДНК при создании специальных базовых условий (СБУ). С. С. Богачёв и М. А. Шурдов сформулировали и опубликовали в открытой научной печати еще в 2008 году концепцию «искусственной рекомбинагенной ситуации» в ГСК, когда возможно проведение гомологичной рекомбинации (равнозначной замены) участков поврежденной ДНК в стволовых клетках (СК) человека на дцДНК здорового донора. Они детально описали весь сложный молекулярно-биологический механизм и условия управления этим научным феноменом и показалии его натуральность, ункальность и физиологичность (Лихачёва А. С., Рогачёв В. А., Николин В. П. с соавт., 2008; Лихачёва А. С., Шурдов М. А.,Богачёв С. С., 2008). В своих исследованиях они доказали, что сама Природа или Господь Бог давно создали этот физиологичный внутриклеточный саногенетический механизм реставрации повреждений ДНК в хроматине стволовых клеток путем интернализации (поглощения) двуцепочечных РНК (дцРНК) и дцДНК в цитоплазму и в ядро стволовых клеток (СК) из плазмы крови или из межтканевой жидкости. В январе 2024 года в Бразилии вышла статья, обобщающая эти фундаментальные исследования (Potter E. A., Dolgova E. V.,, Proskurina A. S. et al., 2024). Но этот механизм не работает на дифференцированных клетках человека и животных, а возможен только в низкодифференцированных клетках типа стволовых клеток. В биологические жидкости дцДНК и дцРНК попадают в результате утилизации всех поврежденных клеток в организме пациента путем постоянного апоптоза (программной клеточной гибели).