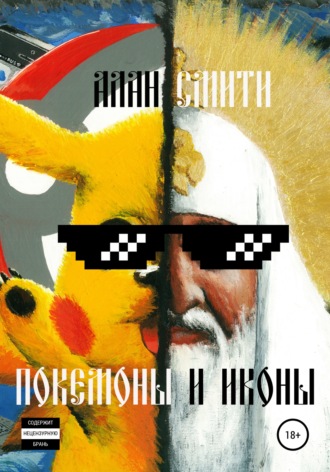

Алан Смити

Покемоны и иконы

29. Свидетели

Незаметно пролетело больше трех месяцев, был выпит чифирь за Новый год и Рождество, а я и подумать не мог, что столько времени буду находиться в заключении. С самого начала, как только меня задержали, и даже потом, когда после домашнего ареста я вновь оказался в СИЗО, я продолжал надеяться, что моя шалость и дурость не будут основанием для лишения свободы. Уж как-то это не вязалось с тем, какая общественная опасность исходила от моих безобидных и глупых роликов. Нет, конечно, я теперь не пытаюсь дать задний ход и отказаться от своих слов, но всё же ни в одном моём видео не было и намека на разжигание ненависти к кому-либо. Всё это по-прежнему не укладывается в моей голове.

Меня стали часто вызывать для ознакомления с делом, потом начались судебные заседания, поэтому в своей привычной общей камере я стал находиться всё реже – меня подолгу держали во временных «боксиках», в которых содержались те, кто ожидал своей дальнейшей участи. С кем мне только не довелось сидеть в этих «боксиках». Как-то в соседях у меня был высоченный и здоровенный мужик, бывший тренер какого-то клуба Высшей баскетбольной лиги. Попался он за какие-то старые коммерческие делишки, что проворачивал в 90-е. Рассказывал, что долго за границей тренировал, а потом на Родину пригласили. Так вот, собственники клуба даже мячи не хотели покупать для тренировок. Жалеет, конечно, что вообще вернулся. В 90-е, говорит, хоть и был беспредел, но не в таких масштабах. А однажды мне пришлось находиться с ребятами, которых замели за мошенничество. Оказались они довольно адекватными и приличными, если такое определение допустимо по отношению к жуликам. С ними было весело, и чувство опасности, что не покидало меня в обычной камере, ненадолго исчезло. Мы даже подумали, что было бы здорово организоваться в отдельную камеру, где все эти дикие тюремные законы не действовали бы. Но, к сожалению, всякий раз мне всё же приходилось возвращаться в свою «родную» и ненавистную камеру, в ту агрессивную среду, в которой не было места добру.

Как-то раз меня завели в «боксик», где уже сидел мужик с интеллигентным лицом. Я тогда ещё подумал, что в обычной тюремной массе такие люди растворяются и совсем не заметны среди уголовников, считающих зону сакральным местом. Но таких людей всё же можно вычислить по выражению лица и взгляду: у них морщинки в особых местах расположены, от чего взгляд особенным становится, просветленным что ли. Я коротко поздоровался и разместился на свободной кровати.

«Меня Анатолием звать», – развернулся ко мне мужик.

«А я Руслан. И я экстремист», – грустно ответил я.

«Да мы тут слышали о тебе, – мужик отложил истрепанную книжку в сторону, встал с табурета и прошёл к бачку с водой, зачерпнул кружкой теплую жидкость, выпил до дна, затем вернулся на место. – Смутные времена нынче настали. Раньше безбожников на кострах сжигали, затем в застенках гнили те, кто в бога верил. А теперь и те, и другие в одной камере сидят».

«Контингент тут, похоже, образованный», – подумал я. Общаться мне не очень хотелось, но я всё же решил сделать мало-мальски заинтересованный вид, чтобы не обидеть своим равнодушием старшего по возрасту.

«А вы, значит, верите?» – спросил я.

«Да. Я из Свидетелей Иеговы… Не смотри так, это не заразно», – он улыбнулся.

«А вас-то сюда за что?» – иеговисты всегда были для меня просто сектой, в моих глазах они мало отличались от православных, например. В то же время я никогда не слышал, чтобы они проявляли агрессию по отношению к кому-либо или что-нибудь ещё в этом роде. Ну да, ходят они по домам, журнальчики свои предлагают, возможно, это немного навязчиво, но в то же время культурно и дружелюбно. Мне кажется, что к каждому хоть раз в жизни, но приходили иеговисты.

«История скверная, – ответил Анатолий. – Мы когда-то официальной организацией были. Здесь, в городе, я её координатором был. Больше двадцати лет назад администрация нам выделила старое здание для собраний. Кирпичное, почти разрушенное, в царские времена ещё построено было. Нам его передали, но обязали восстановить как объект культурного наследия. Чудное время было, когда мы его практически по кирпичику почти заново отстроили. Люди приходили, помогали деньгами, материалами. Знаешь, это самое лучшее чувство, когда ты созидаешь».

Анатолий прервался, встал и налил себе ещё воды. Продолжать он не торопился. Видно было, что последующая история неприятна и далась ему тяжело.

«А пару лет назад из местной епархии поступило предложение продать восстановленный дом за символическую плату. Я, понятное дело, отказал вежливо. Но тут же стали всякие проверяющие приходить: то пожарные, то СЭС. Потом администрация отменила своё же распоряжение. Мы, понятное дело, в суд обратились. А тут ещё по всей стране Свидетелей прижимать начали… Вызвали в ФСБ. У них там есть такое управление «Э». Говорили и про жалобу, и про здание, и про журналы наши… Потом в один прекрасный день за нами прямо на собрание пришли. В масках, с автоматами. Литературу изъяли, документы все. Журналы-то наши разве к чему-то призывают? Ведь там только цитаты из Библии… Затем потерпевшие какие-то нашлись, которых мы якобы призывали ко вражде с православными», – Анатолий рассказывал с остановками, задумчиво, как бы проживая снова свою историю.

«Экстремизм? Мне это знакомо… Так вы не один здесь?» – осторожно спросил я.

«Пять человек. Сестра Ольга была ещё, но её отпустили».

Он посмотрел на меня и добавил:

«Знаешь, в том, что нас давят сегодня, да ещё таким грязным способом, в этом нет ничего нового. Ведь и сам Иисус был казнен по ложному обвинению».

Он немного помолчал, потом продолжил:

«На допросах нам прямым текстом предлагали от жалобы отказаться и отдать здание. Я адвоката потребовал. Не дали, даже звонка не разрешили сделать. Про связь с НАТО спрашивали, про Америку. Глупость какая. Про «Сторожевую башню», ведь её за границей печатают. Я без адвоката говорить отказался. Тогда меня отвели куда-то, комната на туалет была похожа: кафель, окон нет, только лампа одна. Не следователь выводил, другой. Там у них каждый свою роль выполнял… Опомниться не давали… Завели и с порога сильным ударом вот сюда, – Анатолий указал на заднюю часть бедра, – поставили на колени. Руки поднять заставили. Я руки только поднял – опять удар. В живот. Наверно, ногой, потому что сильный, аж дыхание перехватило… Я, значит, ртом воздух хватать пытаюсь, а мне на голову пакет надели и скотчем вокруг шеи… Потом на пол повалили, руки-ноги тоже связали. Дышать не могу, в глазах всё помутнело, а они чем-то тяжелым по голове, по спине, по ногам начали бить… Их там несколько было. Трое, что ли… Орали прямо в ухо, чтоб я от жалобы отказался… Я им в ответ, чтоб пакет сняли, а они – про жалобу… Лежу, сознание теряю. Вдохнул, а пакет к языку прилип. Ну я что есть мочи стиснул зубы. Чувствую, через дырку в пакете в легкие воздух струйкой потянулся. С кровью. И не почувствовал, как язык прокусил… Один из них увидел, что я воздух хватаю, ещё сильней бить стал. Наверно, тогда я всё же сознание потерял… Очнулся – на меня воду льют. Только глаза приоткрыл, так они снова орать начали. Я им что-то про Конституцию, про адвоката опять же, а они мне электрошокером в нос… Потом разряд тока… Всего аж перекосило, как эпилептика. Жилы, думал, от боли разорвались…»

На этом Анатолий замолчал, низко опустил голову. Было слышно, как слеза, сорвавшись с ресницы, с глухим шлепком разбилась о каменный пол. Чтобы спрятать слезы, он тяжело вдыхал и выдыхал ртом.

«Когда меня вернули в кабинет, – он продолжил, успокоившись, – мне подсунули протокол. Прочитать я, понятное дело, не смог ничего. Да и понять, что там было написано, вряд ли смог бы. Следователь в руку ручку только воткнул и сказал, где подписывать, а сам свой рукой мою руку в нужные места только ставил. Мне было всё равно… Только бы это закончилось поскорей».

«В больницу с побоями не обратились?» – спросил я, пребывая в шоке от услышанного.

«Нас задержали в пятницу, – сказал он, и у меня в голове тут же возникла ассоциация с моим задержанием, – а очнулся я после допроса только на следующий день. Сразу охрану попросил вызвать врача и адвоката. Меня вывели снова куда-то. Там был один из тех, кто допрашивал. У меня аж холод по спине пробежал, когда увидел его… Он сказал мне, что если буду требовать адвоката или врача, то он «повторит вчерашнее». Я испугался и больше ничего не требовал…»

Несмотря на то, что я и сам был жертвой преследования по надуманным основаниям, но до моего сознания всё равно плохо доходило, что подобные пытки могли происходить в наши дни. И не где-то далеко, а в нашем городе. Хоть и был я тоже обвинен в экстремизме, но всё же на допросах меня не били. Да, задерживали меня жестко, и адвоката не сразу дали, но не били. Может, мне повезло и я к доброму следователю попал? Или я особую угрозу не представлял просто? Ну, подумаешь, покемонов погонял в церкви. А тут ведь враг настоящий, системный. Или просто у меня, кроме видеокамеры, отжимать нечего было? Квартира, да и та арендованная. Но, если мотивы людей в рясах таким вот образом бороться с «иноверцами» ещё более-менее ясны, то совсем не понятны мотивы людей в погонах, что выполняют роль инквизиции. Им-то какая от этого выгода?

«Больше нас никто не вызывал и не допрашивал, – Анатолий продолжал рассказывать, не выпуская кружку из рук. – Это ещё до ареста было. Одному из наших становилось всё хуже. Он был самый крупный из нас, поэтому его избивали особенно сильно. В камере он несколько раз сознание терял… Охранники наконец «скорую» вызвали, опасались, что умрёт. Чтоб не отписываться потом, видимо. Когда «скорая» приехала, мы шум подняли, что и нам помощь необходима. Короче, как нам ни пытались рты заткнуть, всё же врач настоял на нашем осмотре, за что ему спасибо огромное. Я ему шепотом рассказал, что случилось, попросил с адвокатом связаться… На следующий день адвоката всё же впустили. А вечером и в больницу свозили…»

«И?» – хотелось поскорей услышать продолжение.

«А ничего. Написали жалобы, проверки были. Эти сказали, что мы сами друг друга избили. И это при том, что мы почти все тогда в разных камерах сидели! Следователя нашего даже от ведения дела не отстранили… Вот уже шестой месяц следствию, а когда суд будет, неясно…»

«А со зданием что? С жалобой?» – спросил я, а сам по-прежнему не мог поверить в услышанное.

«Рассмотрели, – ответил он. – Суд посчитал, что мы не восстановили здание, а снесли старое и самовольно построили новое, без разрешения. Здание город за собой признал и в епархию готовит передать. Это я уже от адвоката узнал».

«Почему вас не выпустили тогда, если здание всё равно отобрали?» – сморозил я глупость.

Анатолий сделал глоток отвратительной на вкус воды, помолчал. Что он мог мне ответить? Как их могли выпустить, когда по всей стране развернулась кампания по признанию Свидетелей Иеговы, пожалуй, одних из самых миролюбивых, экстремистской организацией? Разве во время охоты на ведьм пленных отпускают? Нет. Их только сжигают на кострах.

«Мне вот неясно, вы с христианами вроде как родственные души по вере своей, почему же они вас так не любят?» – спросил я после.

«Мой отец был поляк, – ответил Анатолий. – Он тоже был из Свидетелей. В 39-м немцы его семью вместе с евреями в концлагерь согнали. Он чудом выжил, сбежал к русским. Те его в ГУЛАГ посадили. Сидел в Тагильском ИТЛ. В 55-м выпустили. Но в Польшу не пустили. Остался работать там же, в Нижнем Тагиле. А через два года я родился. Сколько помню, для нас самые страшные времена были те, о которых отец рассказывал. Сейчас хотя бы не убивают…»

Я вдруг вспомнил, как сам собирался внедриться в секту, про ручку с «Алиэкспресс», про Полину. И вот ведь ирония судьбы: теперь мы оба, кто фанатично верит в высшие силы и кто признаёт только здравый смысл, были заложниками своих убеждений и оказались перед одним злом – несправедливостью.

Была такая история. В Средние века испанцы захватили Голландию. Голландцы – народ горячий, моряки как никак, подчиняться католикам не захотели, подняли восстание. Из Испании прибыл генерал Альба, кровожадный Железный герцог, и восстание подавил, а всё население страны приговорил к смертной казни. Десятки тысяч были повешены, сожжены на кострах и закопаны заживо. В те же времена, кстати, и в России балом тоже бесы правили… И вот, почти пятьсот лет прошло, полтысячелетия, а инквизиция продолжает здравствовать.

Я искоса смотрел на Анатолия и думал о том, кто он. Сектант? Помешанный на своей вере фанатик? Экстремист? Ни одно из этих определений к нему не подходило. Ни за время нашего разговора, ни потом, за всё то время, пока мы находились в «боксике», я ни разу не слышал от него каких-либо разговоров о боге, религии и уж тем более о превосходстве его веры над другой. А ещё меня поразило, как в тех непростых условиях он старался не падать духом. Улыбался. Что было ему поддержкой? Его вера в бога? В торжество справедливости? Может, она, вера эта, на то ему и была нужна, чтобы продолжать жить?

30. Террорист

Я сам хоть и полукровка, но татарского во мне всё же меньше, чем русского, как мне кажется. Наверное, потому что думаю на русском. Но я предпочел бы быть просто человеком мира, без всякой национальности. Мне кажется, что национальность, как и принадлежность к религии, тянет нас в прошлое. Не в смысле, что я готов всё предать забвению, а в том контексте, что мир давно уже стал глобальным, а разделение людей на русских-китайцев-американцев, скорее, является формальностью, которая ни на что не влияет. Ладно, согласен, что до такой степени, когда человек будет оцениваться только по личным качествам, а не по цвету кожи и разрезу глаз, мир ещё не созрел. Но ведь он к этому идет! Бежит!

К чему обычно приводит национальный или религиозный вопрос? Правильно: к войне. Всегда так было. И пять тысяч лет назад, и сто лет назад, и то же самое происходит по сей день. Взять хоть крестовые походы, хоть набеги татаро-монголов, хоть теракты афганских террористов. Агрессия нападающего всегда освещена его богом, а убийство неверных продиктовано защитой его народа. Но это только с точки зрения пропаганды, так сказать, для поднятия духа патриотизма, для оправдания геноцида и успокоения собственной души. На самом же деле причина любой войны – желание завладеть чужими ресурсами. Земля, лес, пушнина, золото, нефть, вода… В разные времена разное «золото». И любые завоевания оправданы, благословлены, а потомки должны гордиться тем, что их деды и отцы убивали соседей или аборигенов, но исключительно в благих целях.

Ресурсов в мире становится всё меньше и меньше. Очень небольшая часть человечества, но самая прогрессивная пытается ресурсы сохранить, найти новые источники энергии, придумывает способы переработки отходов, ищет новые планеты для эмиграции. Таких людей объединяет понимание, что все мы – белые, чёрные, жёлтые, на юге ли, на западе ли или на востоке – столкнулись с одним врагом, с собственной ненасытностью. Этот враг уже давно ведет с нами войну, он отвоевывает у нас территории, реки, моря, воздух, он сгоняет нас в резервации, травит, топит, сводит с ума. Этот враг, как бактерия, невидим, но, как торнадо, беспощаден. Он давно изменил наше сознание, наш генетический код, настроив на самоуничтожение. С врагом этим невозможно бороться с оружием в руках, его нельзя уничтожить физически.

Наверняка большинство психически здорового населения планеты понимает, к чему может привести наша ненасытность. Казалось бы, нам надо всем объединиться вокруг здравомыслящих, примкнуть к ним, самим начать меняться и менять мир, спасая его от гибели, но мы почему-то доверяемся горстке алчных, жестоких, хитрых людишек, которые, манипулируя нами, удовлетворяют лишь свои собственные амбиции и потребности. А ещё мы надеемся на мессию. Вот он придёт и всем покажет спасительный путь. И «такие» приходят. И приводят нас к войнам. Разрушительным, бессмысленным, братоубийственным. Потом мы понимаем, что нас жестоко обманули. Скрываем, сбегаем, осуждаем, скорбим, забываем. Но проходит время – и всё повторяется.

И пусть войны уже не те: сейчас важнее показать свою мощь, оружием побрякать, устрашить супостата, но по-прежнему используется проверенный временем набор ценностей, встать на защиту которых призывают те, кто войны эти начинает: «национальная идентичность», «независимость», «религия». Часто всё настолько перемешано, что воюющие и сами себе толком ответить не могут, за что они проливают кровь. Погибают, забывая о главном: те, кто заинтересован в войне, кто её начал, сами никогда на поле боя не выходят…

Жизнь в «боксиках» была намного разнообразней, чем в общей камере. Во-первых, постоянно выводили на свободу. Хоть и в автозаке, но всё же можно было в щелочку посмотреть на знакомые улицы, давно усыпанные снегом, на куда-то спешащих прохожих, занятых собственными мелкими мыслями, увидеть небо, которое по внешнюю сторону забора СИЗО казалось не таким уж серым. С временными «попутчиками» мне тоже практически всегда везло. Складывалось впечатление, что обычные уголовники со своими воровскими законами и особой, только им понятной арестантской романтикой, оставались где-то в глубине длинных жутких коридоров и камер. Порой приходилось с удовольствием общаться с достаточно образованными людьми, с широким кругозором, с понятными обычному человеку взглядами и доброжелательным поведением. И тогда мир переставал казаться таким уродливым, и в том зазеркалье находилось-таки одно единственное прямое зеркало. Но зрение порой подводит, и ты можешь оказаться в новом, доселе не посчитанном, измерении.

«Ас-саляму алейка»[11], – в камеру вошёл рослый крепкий парень, весь в чёрном, короткая спортивная стрижка, почти лысый, тёмная щетина на худых мускулистых щеках. Черные брови его сходились на широком носу с горбинкой. Взгляда я его не разглядел, он и не посмотрел на меня, когда вошёл.

«Здравствуйте», – ответил я.

Есть такие люди, от которых исходит такой холодок, что на расстоянии вдруг начинаешь чувствовать опасность и ничем не объяснимый страх. Возможно, это происходит, когда человек закрыт в себе, не смотрит на тебя, не идет на контакт. И ты не поймешь, что у него на уме, начинаешь фантазировать: «А не задумал ли он чего плохого?», следишь за его поведением и находишь подтверждения своим подозрениям: «Вот он в кармане что-то спрятал, вот он отвернулся от тебя, озирнулся, наверное, шило достает, сейчас резко развернется и пырнет тебя прямо в глаз!»

Разговаривать парень действительно не торопился. Разложил свой матрас на свободной кровати. Камера была маленькая, на четыре человека, но пустая. Только мы вдвоем. Затем поднял голову, посмотрел на окно, покрутил ею, как бы определяя направление ветра, подошёл к умывальнику, закатав по локоть рукава толстовки.

«Би-сми Ллях[12]», – проговорил он и стал тщательно намывать ладони, прополоскал рот, высморкался, вымыл лицо и мокрыми руками провел по ёжику чёрных волос ото лба к шее и обратно. Затем он помочил под струей холодной воды жилистые предплечья, движением ладоней от локтя к пальцам, смахнул воду и промыл уши. Снимая по очереди кроссовки, стоя на одной ноге, а вторую закидывая прямо в умывальник, обмыл ступни. На носках, шаркая кроссовками, как шлепанцами, он подошёл к своей сумке, достал из неё зелёный с витиеватым рисунком небольшой тёмно-зелёный коврик и расстелил на бетонном полу. Встал на край коврика босыми ногами, устремив взор на другой конец коврика, поднял к подбородку расставленные ладони, будто собираясь громко крикнуть «а-уу!», завел их за уши и с протяжным «Аллуху акбар[13]» опустил их, сомкнув на животе.

«Узу би'А-Лляхи мин аш-шайтани р-раджим[14], – мой сокамерник начал тихо читать молитву. – Би-сми Лляхи р-Рахмани р-Рахим. Аль-хамду ли-Лляхи рабби ль-‘алямин Ар-Рахмани р-Рахим Малики йауми д-дин. Иййака на‘буду ва иййака наста’ин. Ихди-на с-сырата ль-мустакым Сырат аллязина ан‘амта ‘алей-хим гайри ль-магдуби ‘алей-хим ва ля д-даллин. Амин[15]».

Я сидел за столом, что стоял в узком промежутке между кроватей, делал вид, что читаю книжку. С того времени, как в камеру зашёл этот странный тип, книга так и осталась открытой на одной странице. Если я и не наблюдал за ним исподлобья, то никак не мог вникнуть в прочитанное, бросал и возвращался к началу страницы. Парень не обращал на меня ни малейшего внимания, он был поглощен своей молитвой. Глаза его были прикрыты, держа на животе одну руку поверх другой, он продолжал:

«Би-сми Лляхи р-Рахмани р-Рахим. Куль а‘узу би-рабби ль-фаляк мин шарри ма халяк ва мин шарри гасикын иза вакаб ва мин шарри н-наффасати фи-ль-‘укад ва мин шарри хасидин иза хасад[16]».

«Аллаху акбар, – он вновь поднял руки, затем наклонился, уперев их в колени так, будто откуда-то прибежал и запыхался, и трижды произнес, – Субхана Раббийа ль-‘Азым[17]».

Отец мой хоть и был татарин, но мусульманином не был. По крайней мере, никогда не помню, чтобы он совершал намаз или ходил в мечеть. Собственно, и мечети-то в Шадринске не было. Появилась она только в 2016-м и выглядела странно: светло-зелёный куб с двумя трубами-минаретами по бокам. Внутрь я не заходил, видел её только раз, когда проезжал мимо на такси в свой последний приезд к матери. Помню, как в тот момент из мечети выходил служитель в богатом халате. На голове его был большой яркий зелёный тюрбан, точь-в-точь как у волшебников из восточных сказок. В N до мечети я так и не дошёл, но такие планы были. Нет, покемонов я там ловить не собирался. Но идея до конца так и не созрела. Сказать по правде, в отличие от православных церквей, мечети мне всегда казались более домашними, что ли. Наверно, это из-за ковров на полу. Там, как дома, при входе разуться следует. А ещё там нет излишеств в виде икон и нет стойкого запаха ладана и восковых свечей. Сокамернику же моему и вовсе хватало маленького коврика на холодном полу.

«А Ллаху ли’Cами-ман хамидах[18], – продолжал он, выпрямившись и подняв руки. – Рабба-на ва ля-ка ль-хамд[19]».

Присев на корточки, он встал на колени, поставил руки перед собой и наклонился так низко, что коснулся носом и лбом коврика и замер в таком положении. Как от сабвуфера, по полу трижды пробежало приглушенное:

«Субхана Раббийа ль-А’ля[20]».

Со словами «Аллуху акбар» он медленно распрямился, подогнул левую ступню, сел на неё, оставив правую на носке, и чуть слышно трижды прохрипел:

«Рабби гфир-ли[21]».

Я уже смотрел на него, не скрывая собственного интереса и не прячась в книгу. Голос его был груб, но мелодичен. Внутреннее и глухое «а» вдруг становилось мягким и протяжным «ля», от чего молитва текла по тёмным серым стенам, как горная река по ущелью. Прикрыв глаза, я представил бурлящий поток ледяной воды, спотыкающийся о валуны, подмывающий берега и вырывающий с корнем кустарник; ловкую птицу, кружащую над брызгами, сверкающими на солнце, словно сотня бриллиантов; отвесные скалы с пробившимися между плотными камнями то тут, то там ярко-антрацитовыми, фиолетово-розовыми и нежно-сиреневыми цветками; белые шапки гор-великанов, наблюдающих за всем этим великолепием.

Не был я никогда в горах и вообще за пределы города практически не выезжал. Но в своих мечтах я всегда путешествовал: я садился на лодку и плыл по реке, достигал морских волн, и вот я уже под парусом мчался со скоростью восемнадцать узлов, черпая одним бортом соленую воду; а вот я летел на дельтаплане, обгоняя журавлей, спешащих на север плодиться; и через мгновение с огромным рюкзаком поднимался по извилистой тропе на высокую гору…

«Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммадин кя-ма саллейта ‘аля Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима инна-ка Хамидун Маджидун[22], – послышалось мне вдруг где-то в далеком ущелье. – Аллахумма барик ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммадин кя-ма баракта ‘аля Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима инна-ка Хамидун Маджидун[23]», – отозвалось совсем близко.

«Ас-саляму ‘алей-кум ва рахмату Ллах[24]», – арестант повернул голову направо и, повернув налево, повторил. Затем, задержавшись на секунду, встал, аккуратно свернул коврик, сложил его в сумку и всей своей исполинской фигурой развернулся ко мне, уставив на меня из-под густых бровей два чистых, бесстрашных и наглых чёрных уголька.

Мы сидели друг против друга, пили чай. Звали моего нового сокамерника Надим. Обвинялся он в попытке организовать в Тюмени террористическую ячейку, вербовал молодежь в Сирию. Там его фээсбэшники задержали, а в N этапировали по другому делу, вроде как у них целая сеть в Сибири и на Урале. Родился он не то в Азербайджане, не то где-то в Ингушетии: из его рассказа я понял, что бывал он в разных местах и даже за границей.

«Ты ведь тоже мусульманин, да?» – разглядывал меня Надим.

«Нет, я вообще в бога не верю. Убежденный атеист», – ответил я, немного улыбнувшись.

«Мусульманин, – как бы не веря моим словам, протянул Надим. – Ты просто в себе ещё Аллаха не открыл».

На проповедника он не был похож, но чем-то всё же располагал к себе, несмотря на свой бойцовский образ.

«Ты вот говоришь, что здесь за терроризм. Но ведь террор – это убийства. Разве Аллах не осуждает убийства невинных? Ведь даже в священной войне страдают прежде всего дети и женщины, кто безоружен», – с опаской спросил я.

«Думаешь, я всегда воевал? В Баку я закончил нефтяную академию. Потом в Ираке работал на одном месторождении, пока его не захватил отряд Джебхата ан-Нусра. Слышал о таком?» – я кивнул.

И он продолжил:

«Убили только охрану, персонал не тронули, кому-то ведь надо было остаться нефть добывать. Даже деньги платили. А потом предложили поехать искать специалистов для других месторождений. Они тогда уже в Сирии много территорий заняли и расширялись очень динамично. Возможно, я бы уехал домой, и всё бы закончилось, но однажды в плен двоих русских взяли. Там всех, кто из бывшего СССР, русскими считают. Наёмники. Даже поговорить удалось, я ведь в детстве в России жил. У них база под Краснодаром. Они сначала на Украине были, потом их в Сирию забросили».

«Что с ними стало? Казнили?» – спросил я после короткого молчания.

«Ты не верь всему, что по вашим телевизорам показывают, – возразил Надим, – это для запугивания больше. Я уехал, они ещё оставались. Кажется, за них выкуп запросили. Деньги ведь у Вагнера есть, чтоб наёмникам платить, значит, найдут и на выкуп. Это бизнес, брат».

«А ты убивал?» – вдруг спросил я и посмотрел ему прямо в глаза.

Такие вопросы в камерах обычно не задают. Все понимают, что запросто можно оказаться пойманным на удочку информатора, а таких здесь предостаточно, даже среди «порядочных воров». И мой вопрос «в лоб» прозвучал слишком подозрительно. Если бы подобный вопрос задали мне, я сразу почуял бы неладное и перевел разговор на другую тему. Надим только усмехнулся и замолчал. Он встал из-за стола и лег на кровать.

«Ты, брат, вот что пойми, – через несколько минут сдавленно произнес он, – на войне убивает не только тот, кто стреляет, но и тот, кто в дорогом костюме в мирном городе приказы отдает. А разговоры про независимость только прикрытие. Всё перемешалось. Всё теперь от денег зависит. От них и нужна независимость. Но они уже не отпускают. Деньги нас и погубят всех».

«В чем же тогда спасение?» – спросил я.

«Не знаю. Может, в служении Аллаху, – ответил он растерянно. – Мне тридцать пять, а у меня дома ещё своего не было, всю жизнь где-то скитаюсь. Я раньше, как и ты, тоже не верил. Верил в деньги, в нефть, в силу. А потом подумал: если только в это верить, что тогда завтра с миром будет? Мы уничтожим друг друга, начнём ядерные бомбы взрывать – и всё! Может, как раз вера в Бога нас всех от уничтожения и спасает пока? Даже если Бога и нет».