Бретт Кинг

Эпоха дополненной реальности

Сегодняшних американцев, упорно отказывающихся пользоваться интернетом или смартфонами, можно смело назвать луддитами, точнее – «неолуддитами»[26]. Практически в любом обществе найдутся люди, не просто скептически относящиеся к новым технологиям, но и активно их не приемлющие и даже исповедующие агрессивное антитехнологическое мировоззрение. Именно об этом повествует выпущенный в 2014 году фильм «Превосходство»[27] с Джонни Деппом в главной роли. В центре сюжета – грядущее столкновение между технологиями и их противниками, между движением за компьютеризованный искусственный интеллект (ИИ) и сингулярность, с одной стороны, и экстремистской группировкой RIFT[28], поставившей целью не допустить развития ИИ, – с другой. При появлении любой новой технологии, будь то банкоматы, мобильные телефоны, интернет или социальные сети, всегда найдутся люди, которые категорически заявят: «В жизни не буду пользоваться [вставить название технологии]». Часто можно услышать оправдания такой позиции: «это просто мода» или «не уверен в безопасности новинки», «ее полезности» и т. п.

Давайте разберемся, кто же такие первые луддиты. Что стояло за их поведением? Только ли ненависть к технологиям? Или все не так просто?

Английские луддиты начала XIX века были последователями выдуманного ими же самими предводителя – «генерала» или «короля Лудда». За подписью «король Лудд» они часто направляли реальные смертельные угрозы в адрес членов магистрата, купцов и мануфактурщиков. По сути, луддиты представляли собой крупное ополчение с отрядами в сотни человек. В определенный момент в подавлении восстания луддитов было задействовано больше сил регулярной британской армии, чем в шедшей тогда войне с армиями Наполеона на Пиренейском полуострове.

В 1812 году порча паровой машины, поджог или погром фабрики были признаны уголовным преступлением, караемым смертной казнью[29]. Первый массовый процесс по новому закону прошел в Йорке в январе 1813 года. Перед судом предстали 60 человек, разгромивших прядильную фабрику в районе Рофолдс города Клекхитон. Чем же объяснить столь решительные действия луддитов? Только ли их ретроградством и неприятием новых технологий в соответствии с современным толкованием этого термина?

Большинство луддитов были квалифицированными ткачами, прядильщиками и представителями других рабочих специальностей текстильной промышленности. До индустриализации эта работа требовала высокого уровня профессиональной подготовки и многолетнего обучения работе с ручными ткацкими и прядильными станками. Автоматизация фабричного производства обесценила их узкоспециализированные навыки и в корне изменила структуру спроса на рабочую силу в крупнейшей по тем временам отрасли. Луддиты выступали не против технологий; они боролись против безработицы и утраты средств к существованию. Увы, они сражались с ветряными мельницами. Прогресс неизбежен, и остановить его невозможно.

Эра массового производства получила глобальное ускорение в 1913 году, когда на автомобильном заводе Генри Форда в Хайленд-Парке, в штате Мичиган, была запущена конвейерная линия сборки автомобилей популярной модели Ford Т. До этого на заводах Форда сборка велась как у всех прочих автомобилестроителей – поштучно, вручную, начиная с шасси и заканчивая отделкой кузова. Инновация Форда заключалась в использовании конвейерной сборочной линии: рама шасси передвигалась по рельсам от станции к станции, и на каждой операторы последовательно прилаживали к будущему автомобилю различные детали. Большая часть многокомпонентных узлов при этом производилась на отдельных специализированных линиях. Такая технология привела к впечатляющему ускорению и удешевлению производства, а в конечном счете – к снижению себестоимости продукции. Ford Т стал первым в истории автомобилем, доступным для семей среднего достатка. К 1925 году его розничная цена снизилась до 260 долларов. В общей сложности было выпущено и продано 16,5 млн автомобилей[30] Ford Т. Этот рекорд продержался вплоть до 1970-х годов, когда пальма первенства перешла к «народному автомобилю» Volkswagen Beelte[31].

На официальном сайте Ford можно найти следующее описание работы сборочного конвейера:

Величайшим шагом стало создание движущегося сборочного конвейера. По мере продвижения вдоль линии от станции к станции конструкция, начиная с шасси, обрастала деталями, и с конвейера собственным ходом съезжал полностью готовый автомобиль. Важнейшей частью технологического процесса была синхронизация работы главного конвейера со всеми вспомогательными линиями, откуда вовремя поступали необходимые узлы.

Из статьи «Эволюция массового производства»

Массовое производство, пионером которого стал автомобильный завод Форда, быстро было взято на вооружение производителями всего мира. Генри Форд установил для своих рабочих высокую по тем временам минимальную оплату труда в размере пяти долларов за смену, что, по мнению многих экономистов, послужило основным толчком к формированию в США среднего класса. И это – вторая общая тенденция: технологические прорывы, как правило, приводят к ускоренному созданию новых рабочих мест. Правда, иногда это происходит не сразу, а поначалу заметны лишь массовые увольнения с технологически устаревших предприятий.

Социальные последствия индустриализации

Промышленную революцию принято считать благом, поскольку она приводит к росту уровня жизни. До 1750 года ожидаемая средняя продолжительность жизни даже в относительно благополучных Англии и Франции составляла около 35 лет. В те времена благосостояние общества во многом было обусловлено высоким уровнем земледелия и развития агротехники, обеспечивавших общедоступность свежей сельхозпродукции и возможность ее закладки на длительное хранение. Появление паровых машин и фабрик позволило, в частности, наладить массовое производство труб не только для орошения, но и для водопровода и канализации.

В середине XVIII века крупнейшей отраслью экономики в Европе оставалось сельское хозяйство, в котором было занято более половины населения. Промышленная революция привела к росту безработицы вследствие сокращения потребности в ручном труде, однако бурное развитие предприятий текстильной промышленности поглотило высвободившуюся рабочую силу, и волна безработицы схлынула. В период с 1800 по 1950 год доля занятых в сельском хозяйстве трудоспособных британцев и американцев снизилась с 50 % до менее 10 %. В начале XX века крупными работодателями стали горнодобывающая и сталелитейная отрасли, но вскоре их потеснили автомобилестроение и нефтегазовый комплекс. Наконец, в последние десятилетия лидерство захватили радиоэлектроника, телекоммуникации, вычислительная техника и информационные технологии – в эти сектора экономики сегодня направлен основной поток инвестиций.

При каждой пертурбации рабочие бунтовали, протестуя против неизбежного, профсоюзы объявляли забастовки, а политики и работодатели делали все, что в их силах, дабы остаться на плаву и сохранить конкурентоспособность. И каждый раз хуже всего приходилось городам, которые зависели от единственной отрасли промышленности или крупной корпорации-работодателя, серьезно пострадавших в результате произошедших сдвигов.

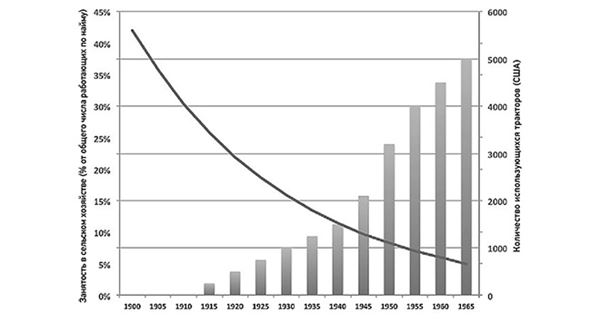

Весьма показательна обратная корреляция между числом тракторов в сельском хозяйстве США и долей, которую работники американских ферм составляли в общем числе работавших американцев в 1900–1960 годах. В 1900 году на сельское хозяйство приходилось 42 % от общего числа занятых, а в 1970 году – менее 5 %. То есть механизация труда самым непосредственным образом влияет на структуру занятости – это наглядно показано на рисунке 1.5.

Ирония заключается в том, что в доиндустриальную эпоху в таких странах, как США и Великобритания, наблюдался настоящий сельскохозяйственный бум. Причем факты говорят о том, что и он был отчасти обусловлен развитием технологий. Революция в сельском хозяйстве привела к внедрению ряда новшеств, в числе которых – севооборот, усовершенствованные плуги, интенсификация агротехнических работ, селекция новых сортов, выведение новых пород, – и все это требовало дополнительных трудозатрат, а также укрупнения хозяйств.

В последующие эпохи дестабилизирующие последствия технологических прорывов были, возможно, не столь драматичны, однако имели больший резонанс благодаря широкому освещению в СМИ.

Рисунок 1.5. Корреляция между числом тракторов и снижением занятости в сельском хозяйстве США

Век атома, реактивных скоростей и покорения космоса (1945–1975)

Герои моего детства были все как на подбор: Нил Армстронг, Чак Иегер[32], Юрий Гагарин, Джеймс Ловелл[33], Дэвид Скотт[34], Алексей Леонов, Базз Олдрин, Гордон Купер[35] (не буду перечислять всех, кто к тому времени успел побывать в космосе). Их пример завораживал воображение и вдохновлял на исследование новых, пока еще неведомых горизонтов. Однако их фантастические подвиги не состоялись бы без поддержки тысяч людей, равно как и без революционных открытий в сфере науки и техники. Это была эпоха стремительного развития ядерной физики, сулившей практически неисчерпаемые запасы дешевой атомной энергии. На этой ниве удалось достичь потрясающих успехов и сделать массу полезных открытий, но одновременно было создано и самое смертоносное оружие за всю историю человечества.

В начале XX столетия один немецкий физик-теоретик и философ науки постулировал возможность поставить на службу человеку огромную энергию внутриатомных связей. В опубликованной 26 сентября 1905 года работе «К электродинамике движущихся тел» им были сформулированы основные положения теории относительности, а позднее[36] – и знаменитый принцип эквивалентности массы и энергии, описываемый простейшим соотношением Е = m2. Вы, конечно, уже догадались, что речь идет не о ком ином, как о нобелевском лауреате Альберте Эйнштейне.

Еще до научного прорыва Эйнштейна всемирный резонанс вызвало открытие в 1898 году Пьером и Марией Кюри[37] радия и его необыкновенных свойств. Начиналась эпоха безграничной веры в перспективы ядерных исследований. Однако уже в 1914 году Герберт Уэллс в романе «Освобожденный мир» описал леденящую кровь картину ядерной войны. А 1930-е годы ознаменовались громкими судебными процессами, связанными с пагубными для здоровья последствиями использования радиолюминесцентных красок в циферблатах часов. Позже стало известно о запущенном в 1942 году сверхсекретном Манхэттенском проекте по разработке атомного оружия. Все эти события продемонстрировали человечеству обратную, темную сторону ядерной физики.

Перед самым началом Второй мировой войны Эйнштейн отправил президенту США Рузвельту письмо по поводу исследований своих коллег-физиков Ферми[38] и Силарда[39], в которых развивалась его идея эквивалентности массы и энергии. Ознакомившись с их работой, а также с трудом французского физика Фредерика Жолио-Кюри[40], Эйнштейн пришел к заключению, что при ядерной реакции «может быть высвобождена значительная энергия и получены большие количества радиоактивных элементов». Но интереснее всего его вывод о том, что «новое явление способно привести также к созданию… исключительно мощных бомб нового типа».

В письме, отправленном на имя президента Рузвельта, Эйнштейн писал:

Сэр!

Некоторые недавние работы Ферми и Силарда, которые были представлены мне в рукописи, заставляют меня ожидать, что элемент уран может быть в ближайшем будущем превращен в новый и важный источник энергии. Некоторые аспекты возникшей ситуации, по-видимому, требуют бдительности и в случае нужды – быстрых действий со стороны правительства. Я считаю своим долгом обратить Ваше внимание на следующие факты и рекомендации.

В течение последних четырех месяцев благодаря работам Жолио во Франции, а также Ферми и Силарда в Америке стала вероятной возможность ядерной реакции в крупной массе урана, вследствие чего может быть освобождена значительная энергия и получены большие количества радиоактивных элементов. Можно считать почти достоверным, что это будет достигнуто в ближайшем будущем.

Это новое явление способно привести также к созданию бомб, – возможно, хотя и менее достоверно, исключительно мощных бомб нового типа. Одна бомба этого типа, доставленная на корабле и взорванная в порту, полностью разрушит весь порт с прилегающей территорией. Такие бомбы могут оказаться слишком тяжелыми для воздушной перевозки[41].

Эти работы положили начало исследованиям в области атомной энергетики и в то же время, как и предполагал Эйнштейн, привели к запуску в 1942 году Манхэттенского проекта. Развертывание ядерного оружия шло рука об руку с разработкой ракетных технологий.

Одним из самых разрушительных видов оружия времен Второй мировой войны стала баллистическая ракета дальнего радиуса действия «Фау-2» (нем. V-2, сокращение от «Vergeltungswaffe-2» – «Оружие возмездия 2»). Гитлеровцы выпустили более 3000 таких ракет по Лондону, Антверпену и Льежу. «Фау-2» была не только самым технически сложным, но и самым эффективным видом оружия, разработанным нацистской Германией. Стоит также отметить и созданный в 1941 году первый в мире[42] реактивный истребитель-бомбардировщик Messerschmitt Me.262. Грозный Me.262 слишком поздно появился на театре военных действий[43], чтобы как-то повлиять на исход войны.

В конце войны СССР и США наперегонки собирали разведданные о новейших немецких разработках в области вооружений. В последние дни перед капитуляцией Германии спецслужбы союзников состязались в искусстве захвата немецких ученых и инженеров-конструкторов, работавших над «Фау-2» и другими подобными проектами. Попавшим в плен ученым не оставляли иного выбора, кроме переезда в США или СССР и работы на американские или советские программы ракетостроения. Тех, кто отказывался сотрудничать, в лучшем случае ждало пожизненное заключение. Одним из ведущих разработчиков «Фау-2» был немецкий инженер-ракетостроитель Вернер Магнус Максимилиан Фрайхерр фон Браун[44]. Именно фон Браун разработал легендарную сверхмощную ракету-носитель «Сатурн-5», позволившую доставлять космические корабли серии «Аполлон» на окололунную орбиту.

В марте 1946 года, всего через полгода после завершения Второй мировой войны, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступил со знаменитой речью в Вестминстерском колледже[45]. Именно в ней он впервые употребил термин «железный занавес» в отношении СССР и попавших под его влияние стран Восточной Европы. Политические противоречия между двумя системами вылились в четыре с лишним десятилетия так называемой «холодной войны», но в то же время дали толчок самому динамичному технологическому соревнованию второй половины XX столетия – космической гонке.

Четвертого октября 1957 года СССР вывел на низкую эллиптическую околоземную орбиту алюминиевую сферу диаметром 58 сантиметров под официальным названием «Спутник-1». Отметим, что в русском языке слово «спутник», помимо небесного тела значительно меньшей массы, обращающегося по орбите вокруг планеты, может обозначать попутчика. В 1955 году президент США Дуайт Эйзенхауэр объявил о намерении Соединенных Штатов запустить искусственный спутник земли, однако Советский Союз опередил конкурентов, застав Запад врасплох и вызвав бурю дебатов о причинах и потенциальных последствиях отставания.

Рисунок 1.6. Запуск «Спутника-1» положил начало гонке космических технологий

Запуск «Спутника-1» положил начало гонке за первенство в достижении человеком околоземной орбиты и Луны. Первый человек в космосе – Юрий Гагарин – мог и не вернуться на Землю живым. После срабатывания тормозной двигательной установки возникли проблемы с разделением спускаемого аппарата и приборно-двигательного отсека. В течение десяти минут, ставших серьезным испытанием для организма первого космонавта, «Восток» вращался волчком, пока наконец при входе в атмосферу отсеки не разделились и ориентация аппарата не стабилизировалась.

Не прошло и пяти лет с момента запуска первого спутника, как президент США Джон Кеннеди выступил со знаменитой речью, в которой провозгласил: «Да, мы решили покорить Луну, причем именно в этом десятилетии»[46]. Так был дан старт программе «Аполлон», небезосновательно считающейся величайшим технологическим достижением человечества. Вопреки упорно циркулирующим по сей день конспирологическим теориям о сфабрикованных кадрах высадки астронавтов на Луну, с позиции сегодняшнего дня можно однозначно утверждать, что в конце 1960-х годов попросту не существовало технологий, которые позволили бы их изготовить. Кроме того, имеются многочисленные фотографии мест высадки американских астронавтов на поверхность Луны, сделанные с китайских, индийских, европейских и американских спутников, на которых отчетливо видны следы присутствия человека. Армстронг и другие астронавты там действительно были. В общей сложности на окололунной орбите побывало восемь экспедиций. Две из них – «Аполлон-10» и «Аполлон-13» – не стали отправлять на поверхность пилотируемый спускаемый аппарат[47], а шесть – включали прилунения. По итогам всех миссий астронавты собрали и доставили на Землю почти 400 кг образцов лунного грунта, горных пород и керновых проб (из них 22 кг – на счету первого прилунившегося экипажа «Аполлон-11»).

Тем, кто задается вопросом, почему же мы с тех пор[48] так и не вернулись на Луну, отвечаю: слишком дорого. Программа «Аполлон» в свои лучшие времена съедала колоссальные 4,4 % федерального бюджета США – около 200 млрд долларов в год в ценах 2015 года. Меньше чем за десятилетие после завершения полетов к Луне бюджет Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (НАСА) ужался до 1 % расходов правительства. Сегодня на все программы НАСА уходит порядка 7 млрд долларов в год. Думаете, это много? Вовсе нет, если сопоставить эту сумму с ВВП США, равным 17,3 трлн долларов в год (по состоянию на II квартал 2014-го)[49].

Спрашивать, стоят ли исследования космоса затрачиваемых на них средств и сил, – это примерно то же самое, что ставить под сомнение ценность путешествий Колумба в Новый свет в 1490-х годах.

Кит Коуинг, основатель и редактор блога NASAWatch.com, бывший космобиолог НАСА

После запуска «Спутника-1» взыгравшее чувство национальной гордости дало новый мощный толчок гонке между СССР и США. Каждая из стран стремилась первой выйти в открытый космос, осуществить стыковку – и так далее, и так далее. Раньше столь колоссальные усилия в национальных масштабах предпринимались разве что во время войны. Это и была война, только «холодная». На пике гонки вооружений первенство в завоевании околоземной орбиты рассматривалось противоборствующими нациями как наиважнейшая стратегическая задача.

Атомная эпоха сопровождалась интенсивным экономическим ростом. На протяжении 1950-х и 1960-х годов ВВП США ежегодно прирастал на 6-10 %, а потребность в электроэнергии росла в среднем на 7 % в год. Несмотря на стремительные темпы строительства угольных теплоэлектростанций, прогнозы показывали, что к концу XX века они перестанут справляться с неуклонно возрастающими энергетическими потребностями. В долгосрочной перспективе оптимальной альтернативой представлялась атомная энергетика. По экспертным оценкам 1967 года, к 2000 году доля АЭС в составе генерирующих мощностей США должна была достигнуть 56 %. Однако всплеск инфляции, а затем нефтяной кризис начала 1970-х вверг американскую экономику в кризис, и потребность в бурном развитии энергосетей отпала.

Сегодня больше всего шансов добиться лидерства в энергетике у солнечных электростанций. А ведь солнечные батареи – не что иное, как побочный продукт космической эры. Лаборатории Белла[50] представили первые работающие батареи на кремниевых фотоэлементах в 1954 году, а уже в 1958-м НАСА запустило спутник «Авангард-1»[51], работавший на солнечной энергии.

И хотя технология преобразования света в электроэнергию была разработана еще в доатомную эру, а солнечные батареи сконструированы в 1950-х годах[52], лишь в наши дни солнечные электростанции стали конкурентоспособны по сравнению с традиционными с точки зрения себестоимости энергии. Таким образом, последствия технологического прорыва на волне бума послевоенных десятилетий продолжают давать знать о себе и сегодня, – и это замечательно.

Социальные последствия бума ракетостроения, электроники и ядерной физики

В разгар космической гонки в НАСА официально работало 400 000 человек. Помимо этого, по слухам, НАСА щедро одаривало контрактами 20 000 университетов, научно-исследовательских институтов, промышленных предприятий и иных подрядчиков по всему миру. По некоторым данным, в середине 1960-х 4,5 % работоспособного населения США были тем или иным образом задействованы в работе над проектами освоения космоса. На фоне постоянных колебаний показателей рентабельности различных отраслей это был беспрецедентный период роста.

По сей день Хьюстон (штат Техас)[53] и «космическое побережье» Флориды[54] пожинают долгосрочные плоды инвестиций в космическую программу 1960-х. Вот лишь некоторые результаты инвестиций НАСА в развитие технологий за последние 50 лет:

● стеклоткань с тефлоновым покрытием (PTFE) – современный покровный материал;

● скафандры и термобелье с жидкостным охлаждением – сегодня эти технологии используются в портативных медицинских приборах для охлаждения организма при лечении ожогов конечностей, рассеянного склероза, повреждений позвоночника, спортивных травм и т. п.;

● портативные автономные дыхательные устройства для пожарных НАСА взяты на вооружение пожарными всего мира;

● роботизированные искусственные манипуляторы и мышечные приводы, сконструированные НАСА, используются в протезах конечностей нового поколения;

● конструкция топливных насосов главного двигателя космических шаттлов положена в основу искусственного сердечного насоса, созданного доктором Майклом Дебейки[55] из Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне совместно с инженером Космического центра имени Линдона Джонсона Дэвидом Сосье.

Среди прочих изобретений и технологий, основанных на разработках НАСА, которые мы используем в повседневной жизни, – невидимые брекеты, устойчивые к царапинам линзы, пена Memory Foam[56], инфракрасные датчики температуры, детекторы задымления, беспроводные инструменты, фильтры для очистки воды, износостойкие радиальные шины, светодиоды (LED), химические датчики и алгоритмы для повышения качества и анализа видеоизображений.

Таким образом, атомно-космическая эпоха, при всей глобальности технологических преобразований, не вызвала социальных потрясений, а, напротив, способствовала созданию дополнительных рабочих мест и повышению благосостояния населения.

Эпоха информационных и цифровых технологий (1975–2015)

В основе современных инновационных технологий лежат три основополагающих закона, или принципа. Первый из них – рассмотренный в этой главе закон Мура, два других – сетевой закон Меткалфа Гилдера[57] и закон Крайдера[58], определяющий темпы роста емкости носителей данных. По сути, эти законы описывают три столпа, на которых зиждется развитие современных цифровых технологий. Речь идет о производительности компьютеров, пропускной способности сетей, а также емкости хранилищ данных и скорости обмена информацией с ними. В последнее десятилетие вычислительная техника и телекоммуникации кардинально изменили мир вокруг нас и нас самих.

Сегодня ежесекундно публикуется в 1000 раз, а ежесуточно – в 80 млн раз больше интернет-контента, чем в 130 млн печатных книг, изданных за всю историю человечества!

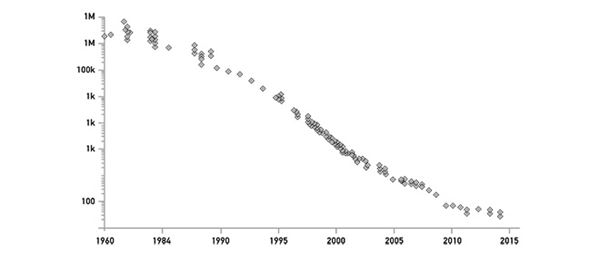

Статистика цифровой эры поражает воображение. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на показатели объемов хранилищ и скорости передачи данных по сетям в динамике. С 1990 по 2005 год емкость среднестатистического жесткого диска выросла в тысячи раз, и это не предел. В 2015 году оцениваемый объем трафика, передаваемого по сетям, использующим интернет-протокол (IP), в планетарном масштабе превысил 10 зеттабайт[59] данных. При этом в 2008 году предполагалось, что к 2015 году он лишь приблизится к зеттабайту то есть прогноз превышен в десять с лишним раз. Исходя из существующих тенденций, к 2019 году ожидается рост трафика еще на целый порядок.

Рисунок 1.7. Снижение стоимости хранения информации (в пересчете на 1 ГБ) в период с 1980 по 2015 год

Чтобы было понятнее, о каких объемах информации идет речь, приведу пример: в оцифрованном виде все данные – «контент» – крупнейшего в мире книгохранилища, Библиотеки Конгресса США, составляют около трех петабайт (РВ) данных. А ведь там хранятся не только книги, но и 13 млн фотографий, 4 млн карт, 500 000 фильмов и 3,5 млн звукозаписей[60]. Сегодня за сутки человечество производит в 8500 раз больше контента, чем хранится в Библиотеке Конгресса. Другая, не менее впечатляющая аналогия: сегодня ежесекундно публикуется в 1000 раз, а ежесуточно – в 80 млн раз больше интернет-контента[61], чем в 130 млн печатных книг[62], изданных за всю историю человечества!

Сегодня одно только Агентство национальной безопасности (АНБ) США каждые шесть часов собирает столько же информации, сколько хранится в Библиотеке Конгресса. Запаса дисковой памяти, имеющегося на сегодняшний день, с лихвой хватит на то, чтобы в текущем режиме сохранять все, что пишут, говорят, исполняют и фотографируют люди.

На заре интернета он был привязан к нескольким мощным по тем временам университетским серверам, а большинство подключенных к сети компьютеров находилось поблизости. Дата-центры существуют с 1970-х годов, но именно появление серверов в 1990-х годах обусловило создание крупными корпорациями коммерческих центров, специализирующихся прежде всего на резервном копировании данных и размещении зеркальных копий в различных точках земного шара. Сегодня такие подключенные к интернету «серверные фабрики» или дата-центры называются «облачными хранилищами». Термин был позаимствован из области сетевых диаграмм, в которых символом в виде облака принято обозначать удаленную базу данных.

Представляя новую платформу Xbox One на выставке-ярмарке электронных развлечений Electronic Entertainment Expo (ЕЗ) в 2013 году, тогдашний вице-президент Microsoft Фил Харрисон, руководивший подразделением онлайновых игр Xbox, так описал динамику экспоненциального роста:

В первый же день работы Xbox One мощность [облачного] сервера станет эквивалентна мощности всех компьютеров, существовавших на планете в 1999 году. Таковы факты…

Фил Харрисон, вице-президент Microsoft, подразделение онлайновых игр

Распространение практики совместного потребления[63] и социальных сетей произвело информационный бум (выраженный в количестве байтов/битов данных, создаваемых за секунду), который невозможно было предвидеть еще десятилетие назад. Прогнозировался линейный рост спроса на данные и объемы их носителей. С появлением мобильного интернета мы справедливо предположили, что потоки данных будут увеличиваться и дальше, но взрывного характера их роста, обусловленного созданием социальных медиа и неудержимым желанием потребителей «делиться» всевозможным контентом, предугадать не смогли.

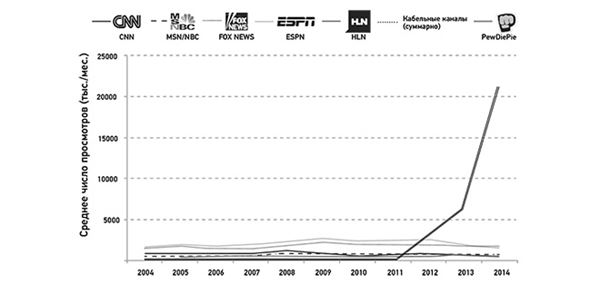

Пример видеоблогера Феликса Арвида Ульфа Чельберга, буквально взорвавшего сеть под псевдонимом PewDiePie, наглядно иллюстрирует изменение структуры спроса на контент. В 2014 году среднее число просмотров роликов, размещенных PewDiePie на YouTube, практически не уступало телеаудитории проходившего в то время финала чемпионата мира по футболу. За финальной игрой Германия – Аргентина наблюдали 26,5 миллиона американцев, но и канал PewDiePie в тот день собрал «урожай» в двадцать с лишним миллионов просмотров[64].

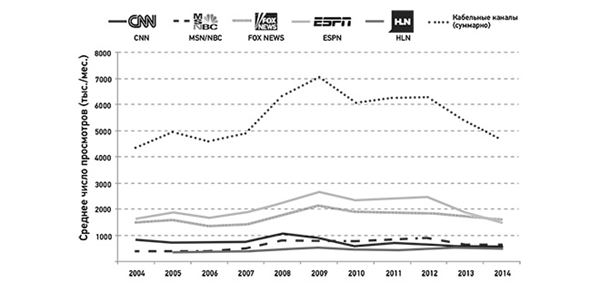

По данным веб-сайта TheRichest.com, самым просматриваемым сетевым телеканалом мира является спортивный ESPN, самый популярный из новостных – Fox News – занимает третье место, а замыкает ведущую десятку CNN. Острее всего проблема борьбы за зрителя стоит перед вечерними новостными кабельными каналами и теми, которые освещают спортивные события всемирного значения, такие как чемпионаты мира по футболу. Если проанализировать статистику аудитории телеканалов в период с 2004 по 2014 год, то пик приходится на 2009-й. Причина последующего сокращения телеаудитории кроется в сочетании двух новых тенденций в IP-технологиях. Во-первых, речь идет об онлайновом видео, которое началось с YouTube и получило развитие на таких сервисах, как NetFlix, Hulu и Amazon Prime. Во-вторых, в мобильных и планшетных приложениях спрос смещается от традиционных новостных телевизионных сетей в сторону фрагментарного контента.

Рисунок 1.8. Аудитория основных кабельных телевизионных каналов США (источник: Nielsen, данные кабельных сетей)

Расстановка сил становится очевидной, если проанализировать статистику просмотров резонансных каналов YouTube. Вышеприведенный график наглядно демонстрирует необыкновенную популярность PewDiePie: по числу зрителей и объемам трафика его канал перевешивает все новостные сети вместе взятые.

Естественно, я отдаю себе отчет в том, что аудитория канала PewDiePie принципиально отличается от аудитории Fox News, ESPN и CNN, однако факт остается фактом: по общему охвату аудитории Феликс Чельберг вне конкуренции – у него в десять раз больше зрителей, чем у всего праймтаймового кабельного телевидения США. И если вы мне возразите, что по влиятельности и авторитетности PewDiePie никогда не сравнится с Fox News, – значит, мы с вами говорим на разных языках. У поколений Y и Z сферы влияния совершенно не такие, как у поколения их родителей. Интенсивность взаимодействий внутри цифровых сообществ растет невиданными в истории темпами – и огромную роль в этом процессе играет обмен видео, фото и иным контентом. Именно поэтому кабельное телевидение никогда не станет адекватной альтернативой для цифрового поколения.

Рисунок 1.9. Аудитория основных кабельных телевизионных каналов в сравнении с количеством просмотров канала видеоблогера PewDiePie (источник: YouTube)

С точки зрения статистики блогер PewDiePie – определенно более влиятельный информационный ресурс, чем новостной канал Fox News. Весь вопрос в том, на кого он «влияет» – на поколение потребителей теленовостей или на поколение тех, кто в недалеком будущем займет доминирующие позиции в торговле, промышленности и обществе?

Еще одна сенсация YouTube – Мишель Фан. Фан начала вести блог об искусстве макияжа в 2005 году, а в мае 2007-го перешла в формат YouTube. В 2009–2010 годах онлайн-уроки Фан привлекли внимание журналистов BuzzFeed, после чего повальное увлечение видеоканалом американки вьетнамского происхождения приняло характер вирусной эпидемии. На сегодняшний день у канала Мишель Фан на YouTube 7 млн подписчиков[65], каждый ее новый видеоролик за первую неделю показа набирает более миллиона просмотров. Мишель не упустила шанс заработать на собственной популярности и в 2011 году открыла платный сервис новостей из мира косметики Ipsy.com, работающий по принципу ежемесячной подписки. В 2013 году она продала свое имя косметическому гиганту L’Oréal, который теперь выпускает линейку продукции ЕМ «Michelle Phan.