Александр Васькин

В переулках Арбата

Свиньинские починки купола, как и предвидел Нестеров, ни к чему не привели – купол продолжал протекать. Но Нестерову несвойственно было отступать в борьбе за любимое дело. Ему удалось разоблачить архитектора Луценко, присланного Академией художеств, но покрывавшего хищения Свиньина. Не доверяя больше никому, Нестеров на свой страх вызвал в Абастуман молодого архитектора А.В. Щусева, недавно окончившего Академию художеств. Щусев быстро обнаружил то, над чем ломали голову его предшественники: оказалось, снаружи купола, у креста, была небольшая щель, через которую вода просачивалась в пустотелый кирпич, из которого был сложен купол. Щусев посоветовал сделать вокруг креста медную воронку, плотно припаяв ее к кресту, а купол из пустотелого кирпича пробить в нескольких местах, чтобы выпустить оттуда воду. Из купола вылилось несколько ведер воды, а с устройством медной воронки течь прекратилась. Борьба Нестерова с хищниками и интриганами длилась вплоть до окончания художественных работ в храме».

Михаил Васильевич неоднократно подчеркивал свою решающую роль в карьере Щусева, которого он рекомендовал самым разным заказчикам: «Харитоненки, увлеченные церковью на Ордынке, задумали построить в своем имении Натальевка небольшую церковку. Говорили о своем намерении со мной, не решаясь, на ком из архитекторов остановить свой выбор… Я настойчиво рекомендовал все того же Щусева; однажды вместе с ним приехал к Харитоненко, и они скоро сговорились. Церковь в Натальевке должна была быть в древненовгородском стиле, такой же иконостас. С моей легкой руки после Абастумана Щусев пошел сильно в гору». Речь идет о проекте храма в харьковском имении Натальевка, принадлежавшем сахарному магнату Павлу Ивановичу Харитоненко.

С годами покровительство Нестерова перешло в полноправное созидательное сотрудничество со Щусевым. Важно одно признание Нестерова, сделанное на исходе жизни, в 1940 году, которым художник определяет одновременно и свои творческие свершения и неудачи: «Трех церквей мне не следовало бы расписывать: Абастуман, храм Воскресения, в имении Оржевской. Ну, Владимирский собор – там я был молод, слушался других… Там кое-что удалось: Варвара, князь Глеб. А затем надо было ограничиться обителью да Сумами. Там свое есть».

Таким образом, Нестеров подчеркивает: самые его главные работы по росписи храмов – это «Марфа» и Троицкий собор в Сумах, созданные совместно со Щусевым. В этих работах Нестеров сумел найти то самое «свое», ставшее итогом творческого содружества с зодчим, с которым у художника нередко случались и разногласия, и даже расхождения, не препятствовавшие, впрочем, созданию совершенных произведений искусства.

Щусев задумал выстроить Покровский храм Марфо-Мариинской обители в стиле так полюбившейся ему древней архитектуры Пскова и Новгорода, соответственными были и его представления об интерьере сооружения, которым занимался Нестеров. Роспись храма, по мнению Щусева, должна была уподобиться древней фреске. У Нестерова же имелось свое мнение на этот счет, причем «свое» в том же смысле, в котором он употребил это слово ранее. У Нестерова также был старший наставник – это Васнецов, от влияния живописи этого выдающегося русского художника он и хотел освободиться, что ему не удалось в росписях Владимирского собора. В случае же с росписью Покровского храма все вышло иначе, о чем «свидетельствуют и пастозность письма, и заметно возросшая роль пейзажа, как бы оттеняющего психологические характеристики героев композиций».

Художнику удалось, несмотря ни на что, отстоять свой «нестеровский» стиль в росписях Покровского храма обители, и потому иконостас этого храма в наибольшей степени иллюстрирует достижение двумя творцами органичного и целостного итога в своем творчестве. Не зря Щусев назвал Нестерова «пейзажистом» – это было как раз в пору творческих споров о росписи Покровского храма. Но Михаил Васильевич стоял на своем и с высоты своего старшинства не уставал по-дружески укорять Щусева: «Я любил приходить на работу рано, но как бы рано я ни пришел, всегда заставал своего помощника на лесах. Дело у него кипело. Казалось, большей противоположности очаровательному Алексею Викторовичу Щусеву трудно было придумать. Корин, при несомненной одаренности, умел быть человеком долга, глубоких принципов, правил жизни, чего совершенно лишен был Щусев, несущийся всегда „по воле волн“. Имея такого помощника, как Корин (П.Д. Корин.– Авт.), уезжая в Питер, в деревню или еще куда, я был совершенно спокоен, что без меня время не будет потеряно».

Следующим совместным проектом Щусева и Нестерова, осуществление которого началось в преддверии Первой мировой войны, стала работа над иконостасом Троицкого собора в украинском городе Сумы. Здесь заказчиком выступала уже не великая княгиня, а вновь миллионер-сахарозаводчик Павел Харитоненко. Сам собор был выстроен по проекту архитектора Густава Шольца в стиле классицизма, Щусев должен был завершить декоративную отделку собора – иконостас, мозаичный пол, росписи стен, колокола и церковную ограду, а Нестерову предстояло написать иконы.

В этой связи Сергей Дурылин отмечал: «В Сумах, как в Киеве, Нестеров пришел в давно выстроенный храм и отстранил от себя всякую связь с архитектурой храма: не было и речи о том, чтобы он взял на себя роспись стен: он принял на себя лишь образа, далеко не все. Столь ограниченное присутствие Нестерова в соборе было, однако, так ярко внушительно, что не поднималась даже мысль о приглашении кого-либо из других художников для росписи стен: стены остались без росписи и были украшены лишь орнаментами Щусева. В шести больших образах – Христос, Богоматерь, Троица, Никола, архангелы Гавриил и Михаил – нет следа той нежной манеры, которой написаны лучшие работы Нестерова в Киеве и которая делает его масляную живопись похожею на акварель. Нет здесь и тех, надолго излюбленных Нестеровым, слегка затуманенных, голубовато-зеленоватых, иссиня-лиловых тонов, какие так характерны для „Беседы с мироносицами“ и „Пути ко Христу“… Краски Нестерова в Сумах целостны, ярки, сильны то прямою звучностью цвета, то смелостью сопоставления. Но эта звучность и звонкость никогда не переходят в крик красок: дополнительные тона умеряют внешнюю звонкость красок, лишь усиливая глубину их звучания… Художественная удовлетворенность работами Сумского собора не помешала Нестерову покончить на них свою деятельность церковного художника». Длилась же эта деятельности двадцать два года, вобрав в себя и работу над мозаичным убранством Спаса на Крови в Санкт-Петербурге (1894–1897).

Декоративное оформление собора в Сумах и по сей день оценивается искусствоведами исключительно высоко. К сожалению, проект не был осуществлен полностью: начавшаяся Первая мировая война внесла свои коррективы в работу – мраморный иконостас погиб при транспортировке из Италии.

Нельзя не отметить общий трагический фон, сопутствующий совместным проектам Щусева и Нестерова. Известна печальная судьба основательницы Марфо-Мариинской обители великой княгини Елизаветы Федоровны. Интерьер Троицкого собора в Сумах не был создан по причине грянувшей войны. Третья и последняя совместная работа зодчего и художника также окрашена в мрачные тона, причем буквально. Имеется в виду надгробие на могиле Петра Столыпина, завещавшего похоронить себя в том городе, где он примет смерть. Выполняя волю покойного, император Николай II повелел предать его земле в Киево-Печерской лавре. В 1913 году Щусев создал проект надгробия в псевдовизантийском стиле, в котором массивный крест с мозаикой возвышался на пьедестале под киворием из белого мрамора и был придвинут к стене трапезной церкви, располагаясь, таким образом, между могилой Столыпина и находящимися рядом могилами Кочубея и Искры. Закончил работу над будущей мозаикой и Нестеров, и после ее предстояло набрать в знаменитой мозаичной мастерской Владимира Фролова в Петербурге. Однако реализации надгробия Столыпину вновь помешала война и последующие за ней события, и набранная нестеровская мозаика осталась в Петербурге, а на могиле Столыпина остался стоять первый щусевский крест, пока в 1960-х годах он не был демонтирован. Ныне крест вновь на своем месте.

Так прервалось плодотворное сотрудничество двух больших русских художников. Щусев, правда, с радостью взялся бы и за осуществление еще одного замысла – выстроить в Уфе музей самого Нестерова: «Сейчас мои мечты – создать музей в Уфе. Для этого у меня имеется свободная земля. Стоит только вырубить часть нашего сада, что выходит на Губернаторскую улицу, вот и готово место для музея в самом центре города. Щусев, совсем еще молодой, обещает начертить проект музея. Я тоже пытаюсь что-то себе представить „архитектурно“. Музей предполагает быть наполненным собранием картин, этюдов, скульптуры, полученных мною в подарок или в обмен от моих друзей и современников. Я мечтаю, что когда музей будет готов, открыт – поднести его в дар городу Уфе». Но и музей Нестерова Щусеву выстроить не пришлось из-за грянувшей войны и революции. Музей открылся в Уфе лишь в 1920 году.

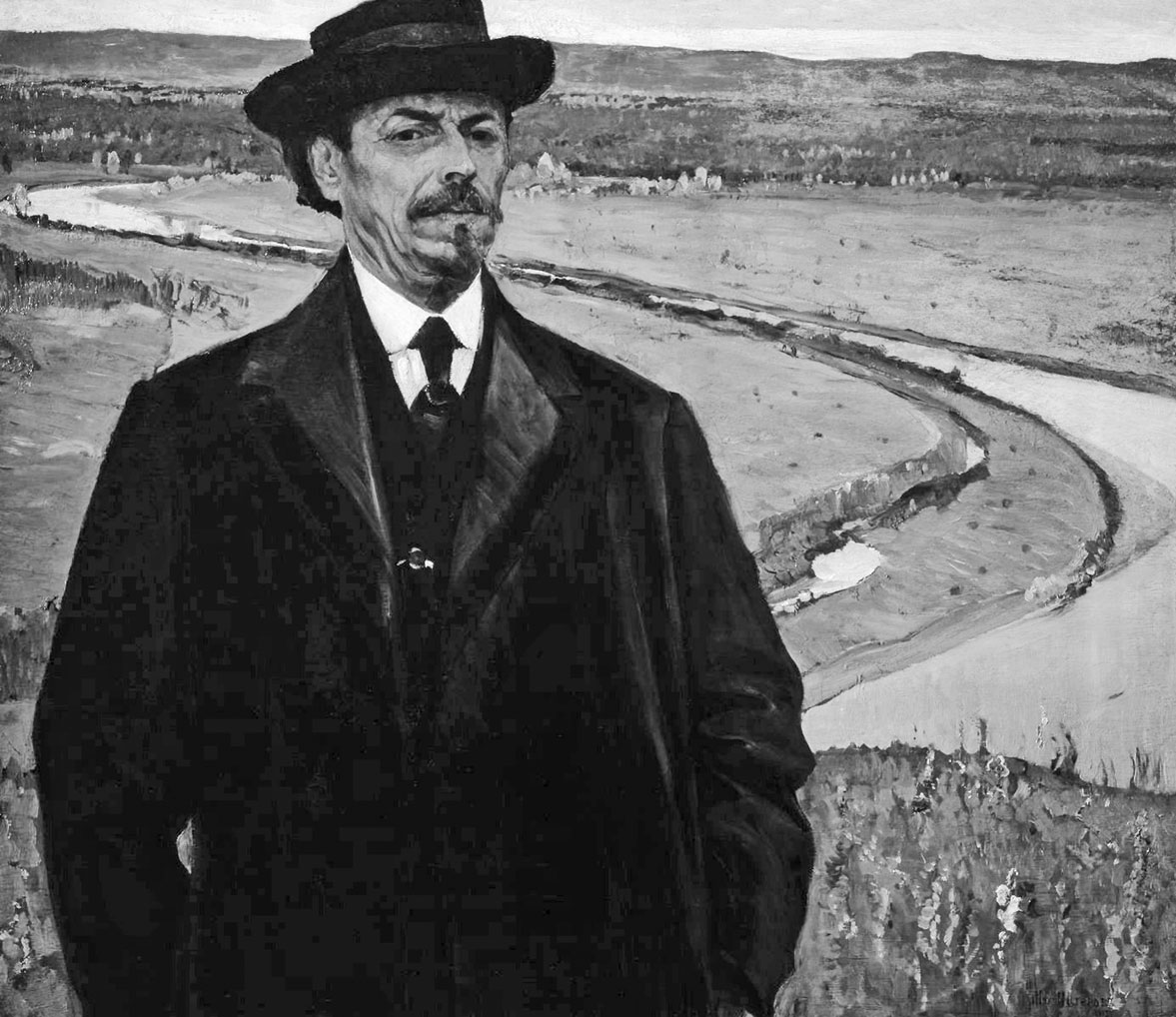

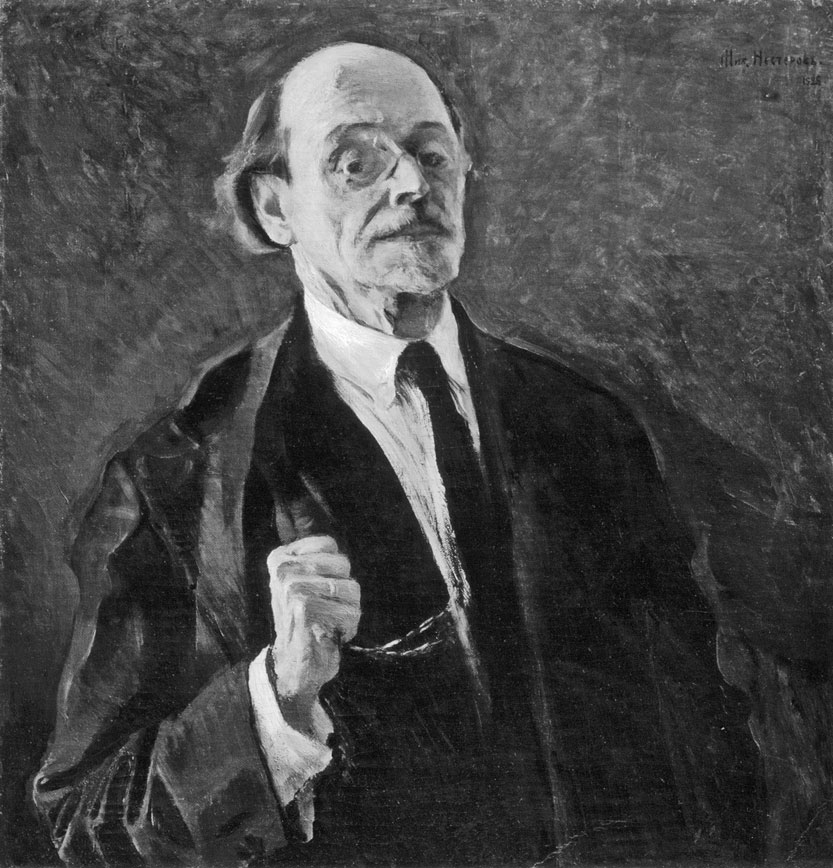

М.В. Нестеров. Автопортрет. 1915 г.

События октября 1917 года Щусев и Нестеров приняли по-разному. Певец старой Руси, Нестеров отнесся к революции неприязненно, расценив происходящее как катастрофу и не только личную, а планетарного масштаба. Ему казалось, что, словно Китеж-град, Россия погрузилась в пучину вод. Однако причины личной нелюбви к большевикам имели свои основания: так как к пятидесяти пяти годам Михаил Васильевич достиг многого, творческая судьба его сложилась удачно именно в Российской империи. Великие князья и княгини хорошо знали Нестерова и доверяли ему свои заказы. Он принадлежал к первому ряду русских художников, многие его картины можно было увидеть в Третьяковской галерее и Русском музее. Круг его общения составляли Перов, Крамской, Третьяков, Суриков, Васнецов, Левитан, Шаляпин, Л. Толстой, представители духовенства.

Положение Щусева было обратным: он хотел получать заказы не благодаря связям Нестерова, а уже потому, что он – Щусев. С новой властью связаны были его долговременные творческие планы, именно потому он так активно откликнулся на призыв большевиков поработать во вновь созданной Моссоветом Комиссии по охране памятников искусства и старины. Кого там только не было, кроме него: Коненков, Архипов, Коровин, Кончаловский… Не было только Нестерова, не питавшего иллюзий относительно отношения к нему большевиков, о чем свидетельствовало выселение с Новинского бульвара. Если Щусева приглашали на Лубянку в качестве архитектора, Нестерову довелось там побывать на допросе в роли обвиняемого.

Учившийся вместе с сыном художника Алексеем бывший князь Сергей Голицын вспоминал, что как-то, придя в школу, он узнал, что «у Алеши Нестерова арестован отец. На Алешу было страшно глядеть: он весь почернел, глаза его блуждали… Через несколько дней благодаря хлопотам друга Нестерова – уважаемого властями архитектора Щусева – он был освобожден». Арест Нестерова случился в 1925 году, чему предшествовал обыск в квартире на Сивцевом Вражке. Шестидесятитрехлетнего художника отправили в Бутырскую тюрьму, после чего он был вынужден уехать на лечение в Железноводск. В ряде источников указывается, что Нестерова арестовали в 1937 году, но на самом деле это не так, что подтвердила мне в разговоре внучка Михаила Васильевича – Мария Ивановна Титова, доктор медицинских наук. В общем и целом причины не любить советскую власть у Нестерова были.

М.В. Нестеров. На Руси. Душа народа. 1914–1916 гг.

Если его коллеги – Грабарь, Юон, Кустодиев – с Советами стали сотрудничать, то Нестеров предпочел остаться в стороне. Его вдохновлял не ленинский план монументальной пропаганды, а законченное перед 1917 годом программное полотно «Душа народа», и в этом проявление истинного отношения Нестерова к большевикам, иное трудно представить. Мог ли Михаил Васильевич просто так вместо Сергия Радонежского и Пустынника рисовать Ленина, Троцкого и Сталина? Едва ли.

Случайно ли, что на переломе эпох в 1914–1916 годах Нестеров писал свою главную картину – «Душа народа»? Для великого художника, развивающего русский национальный стиль, это более чем закономерно – творец не может не чувствовать времени. Нестеров, обладая очень чутким художественным вкусом, во всей полноте представлял себе, куда движется Россия, и это осознание посетило его еще до 1914 года, когда началась Первая мировая война. Исход русского народа, разрушение Российского государства, грядущая трагедия, слом вековых устоев, нашедших свое отражение в полотнах Нестерова, – все это навевало не только тревожные мысли, но и вдохновляло на новые замыслы. Таковым и стало масштабное полотно-фреска «Душа народа», известное также под названием «Христиане» и «На Руси».

У каждого свой путь к Богу, рассуждал Нестеров, определяя смысл картины, но все идут к тому же самому, одни только спеша, другие мешкая, одни впереди, другие позади, одни радостно, не сомневаясь, другие серьезные, умствуя… Главного героя, сельского мальчонку на берегу Волги, художник писал с сына Алеши, которому в 1916 году исполнилось девять лет. Отрок и есть олицетворение души русского народа, ибо, согласно Евангелию: «Если… не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф., 18: 3). Увидевший впервые картину в январе 1917 года Сергей Дурылин вспоминал: «„Душа народа“ – это была для Нестерова не метафора, не аллегория, не символическая формула. Это была для него живая сущность, проявлявшая свое бытие в жизни и в истории. Мальчик с котомкой, по существу, выражает „душу народа“ в ее самом простом, но и самом истинном уповании». Среди тех, кому автор показал картину, были Павел Флоренский и Сергий Булгаков, а месяц спустя грянула Февральская революция, осенью же – Октябрьская, вывернувшая ту самую русскую душу наизнанку.

Неудивительно, что всю последующую жизнь Михаил Васильевич жил надеждой, что ему когда-нибудь удастся показать «Душу народа», и вот в 1935 году художнику предлагают от имени Наркомпроса провести персональную выставку. Нестеров ставит условие: «Душа народа» непременно должна быть в экспозиции, но мыслимо ли это, чтобы в Музее изобразительных искусств на Волхонке, напротив стройплощадки, где вместо взорванного храма Христа Спасителя возводят Дворец Советов, показывали картину, где русский народ идет к Богу? В результате выставку разрешили провести для избранных всего три дня.

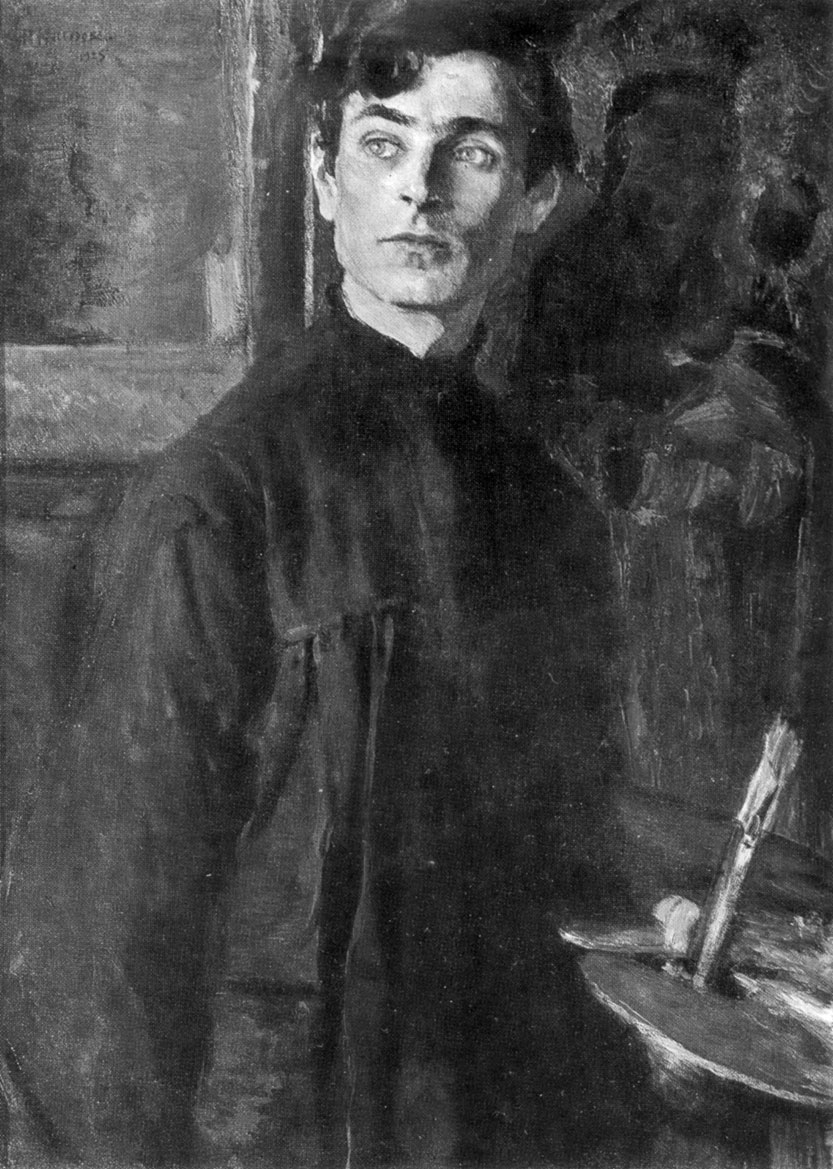

М.В. Нестеров. Автопортрет. 1928 г.

Владимир Голицын был там и 3 апреля записал в дневнике: «Второго был в Музее изящных искусств на выставке-вернисаже Нестерова. Выставка только по пригласительным билетам, и то одну картину держали за ширмой и никому не показывали. Бегали к Горькому и другим вождям за разрешением. Я так и не дождался ее появления. Сидели в реставрационной мастерской Нестеров, Корин с учениками, Славянский, Григорьев, художник-коммунист. Говорили о предстоящем разрушении киевского Владимирского собора. Нестеров сказал, что, если бы ему удалось поговорить с большим вождем, он бы ему высказал, что нельзя ломать, так как в Киеве София – первый православный храм, а Владимирский собор – последний. Выставлено 16 портретов, очень мне было чудно видеть „Весну“. Идет пастушок с дудочкой в шитом колпачке XVII века и подпись – 1933 год. „Элегия“ (монашек со скрипкой) не так режет глаз, может быть, я привык, насмотрелся на коринских схимников».

Голицын упоминает картину «Лель», написанную Нестеровым в 1933 году и известную также как «Весна». Пятью годами ранее Михаил Васильевич нарисовал слепого монаха со скрипкой – «Элегию». Религиозно-философскую тему художник не забывал, в 1920—1930-е годы на его полотнах, как и прежде, появлялись фигуры странников, пустынников и непорочных жен. Эти картины создавались не для экспозиции – многие из них были приобретены музеями уже в конце 1950—1960-х годов, как и «Душа народа», поступившая в Третьяковскую галерею лишь в 1958 году.

М.В. Нестеров. Портрет П.Д. Корина. 1930 г.

Рядом с фамилией Нестерова часто можно встретить имя Павла Корина. Относился Михаил Васильевич к молодому коллеге с отеческим вниманием и теплотой, называя его своим «детищем». Если и был у Нестерова единственный ученик, это и есть Корин, признавшийся ему в письме от 26 июля 1935 года: «Вы бросили мне в душу Ваш пламень, Вы виновник того, что я стал художником». Именно Нестеров посоветовал Корину поступать в Училище живописи, ваяния и зодчества, которое некогда закончил сам. Студенту Корину, едва сводившему концы с концами, было трудно, и тогда Михаил Васильевич решил платить ему стипендию – 38 рублей в месяц. Павел Дмитриевич благородно отказался: ему было неудобно, зато не без помощи Нестерова Корин стал получать в училище стипендию имени Третьякова. Однако от обеда в гостеприимном доме Нестеровых отказаться было сложнее. Заботу Корин вернул своему учителю сторицей: в 1920-е годы, когда печку в квартире в Сивцевом Вражке нечем было топить, братья Корины приносили дрова, причем сами их кололи; помогали продуктами, принося академический паек. В 1930 году Нестеров создал парный портрет братьев Кориных, который ныне можно увидеть в Третьяковской галерее.

Влияние Нестерова на творческую манеру Корина замечали и другие. В сентябре 1931 года к Корину приехали высокие гости – Максим Горький и Николай Бухарин. Горький спросил: не ученик ли Корин Нестерова? Павел Дмитриевич подтвердил. Удивился и Бухарин, но другому: «Бухарин думал, что я давно на Ваганьковом (это многие думают, так я зажился здесь, на Сивцевом). Спросил, работаю ли, что и как живу? Корин ответил, как и что, и когда сказал, что я живу на пенсию в 125 р., Бухарин очень был этим удивлен: „Как, один из самых замечательных русск[их] художников и пр.“… Записал мой адрес и еще что-то. Выразил желание быть у меня», – из письма А. Турыгину 24 сентября 1931 года. Судя по тому, что фамилия Бухарина в переписке больше не встречается, до Сивцева Вражка один из большевистских вождей так и не доехал.

Пришел черед и ученику написать портрет учителя. Кстати, Нестеров готов был позировать далеко не всем подряд, а лишь тем, кому доверял в человеческом и творческом отношении. Характерный случай рассказывает Владимир Голицын в своем дневнике от 25 апреля 1938 года, как некая художница-многостаночница, специализирующая на портретах «ведущих советских живописцев», посетила Нестерова. Тот ее спрашивает: «„Почему вы ко мне пришли? Пишите Грабаря, Герасимова, орденоносцев. А меня зачем?“ – „Да я их уже писала“. – „Ну, еще напишите. Сзади, сбоку“… Так и прогнал». Случай характерный.

Павел Дмитриевич давно задумал написать в Сивцевом Вражке портрет своего благодетеля и учителя. «Как-то, будучи у Нестерова в гостях, Корин подметил удачную позу мэтра при оживленном разговоре с друзьями. Нестеров сидел боком и порывисто жестикулировал, увлеченный беседой. Корин начал набрасывать рисунок. Нестеров заметил это и погрозил пальцем: „Что, опять в профиль хотите взять? Довольно с меня малютинского портрета“. С.В. Малютин в свое время обострил в портрете Нестерова черты строения его головы и лица, что воспринималось несколько гротескно. Однако, взглянув на коринский набросок, Нестеров отозвался следующим образом: „Отлично! Так и пишите в профиль“. Особенным чутьем мастера он понял, что предложенный учеником вариант очень интересен, необычен, „схватывает“ неординарную и в то же время характерную для него позу. Затем последовали сорок сеансов в маленькой комнате с окном во двор на квартире Нестерова в Сивцевом Вражке», – утверждает биограф Корина Алексей Георгиевский.

Портрет создавался осенью 1939 года в квартире в Сивцевом Вражке. Нестеров оценивал процесс создания картины и как натурщик, и как художник. Это кажется вдвойне тяжелым испытанием, но ему очень нравилось. «Выходит необыкновенно интересно», – сообщал он в одном из писем. А вот еще: «Было уже восемь сеансов, трудных. Работает Павел Дмитриевич горячо, а я не знаю, выдержу ли». Выдержал, не спасовал перед трудностями. Наконец, в ноябре 1939 года Нестеров радовался: «Портрет мой идет к концу, сеансов 5, едва ли больше, осталось. Я еще не видал. П.Д. пишет горячо, с огромным увлечением, сижу иногда часа по три». Михаил Васильевич не зря потратил время на многочасовое сидение – портрет вышел на редкость удачным, о чем он, не скрывая радости, сообщал своим собеседникам и адресатам, называя работу Корина очень интересной, лучшей из всех когда-либо с него написанных.

Не исключено, что пребывание в непривычном для Нестерова качестве модели далось ему относительно легко благодаря присутствовавшему у него чувству юмора, которому могли позавидовать молодые коллеги, тот же Павел Корин. В своем дневнике от 25 октября 1940 года Владимир Голицын передает его слова: «Я вот сейчас совсем не жалею, что мне не 30–40 лет, а завидую Нестерову, которому 80». Накануне к Корину пришли Нестеров с Василием Качаловым: «Уморили анекдотами. Оба были в ударе». Не уставал шутить Михаил Васильевич и во время позирования Корину, задумавшему запечатлеть учителя на фоне полотна Веласкеса «Иннокентий Х». На что Нестеров возразил: «Не надо! А то скажут, что на картине сразу три Веласкеса – Веласкес на стене висит, Веласкеса писали и Веласкес писал!»

У Павла Корина также была своя этапная работа, которую он создавал как итог всей жизни – «Русь уходящая», в чем явно просматривается влияние Нестерова. В это же время – 1930-е годы – Корин много работал над оформлением будущего интерьера Дворца Советов, по сути, став его главным художником, а вот то, что именно Нестеров «сосватал» Корина архитекторам Щуко и Гельфрейху (авторам проекта дворца), – факт малоизвестный.

Для самого Нестерова портретный жанр стал после 1917 года творческой отдушиной. Впервые к портрету он обратился еще в 1880-е годы, став в итоге признанным мастером, запечатлевшим лучших представителей русской культуры и науки. К его лучшим работам дореволюционного периода следует отнести портрет Льва Толстого (1907) и двойной портрет П.А. Флоренского и С.Н. Булгакова «Философы» (1917), объединенные темой нравственных исканий человека. Эта последняя и очень выразительная работа Нестерова далеко не сразу попала в Третьяковскую галерею. Еще в 1927 году новый директор галереи Щусев инициировал пополнение ее фондов полотнами современных художников, и вот весной 1927 года Алексей Викторович пришел на Сивцев Вражек к Михаилу Васильевичу с вполне конкретной целью: «Спустя несколько дней пожаловал ко мне Щусев, с тем, чтобы осмотреть у меня вещи, кои Третьяковская галерея могла бы у меня приобрести на ассигнованные ей 50 тыс. р. Он смотрел, говорил, хвастал, путал. Все было смутно, неясно – слова, слова, слова! Получил от меня по заслугам и, предупредив, что завтра будет у меня целая комиссия, – ушел».

Комиссия действительно посетила Нестерова, заинтересовавшись в том числе знаменитым двойным портретом Флоренского и Булгакова, но приобретен он не был. Да и вряд ли это было возможно, учитывая абсолютный антагонизм между тем, что писал в эти годы художник, и тем, чего требовали большевики от деятелей искусства. Даже Щусев-директор вряд ли мог чем-нибудь помочь, даже если и хотел, и потому Нестеров порою с такой обидой пишет о своем друге. И все-таки как бы ни был строг Михаил Васильевич Нестеров к Алексею Викторовичу, а о его отставке с поста директора Третьяковки он все же сожалел: «В Москве, в художественном мире, с одной стороны, выставки, юбилеи… С другой – неожиданный „разгром“ во Вхутемасе – его крен налево. Причем получилось, что прославленные профессора – Кончаловский, Машков, Пав. Кузнецов, Фаворский – на днях проснулись уже не профессорами, а лишь доцентами со сниженным жалованьем… Все растеряны, потрясены, удивлены. Хотят куда-то идти, где-то протестовать… В Третьяковской галерее тоже „новизна сменяет новизну“. Там полевение не меньшее. И теперь думать нам, старикам, о чем-нибудь – есть бессмысленное мечтание. И все это произошло за какие-нибудь два последних месяца, когда ушел или „ушли“ очаровательного болтуна Щусева, который вчера должен был вернуться из Парижа в Гагаринский переулок». Эпитет «болтун» звучал из уст Нестерова совсем не обидно для Щусева. Евгений Лансере отмечал, что друг о друге они часто отзывались с определенной долей юмора: «Нестеров, всегда любя, но с иронией говорит о Щ[усеве]».

Нравственно-философскую линию в портретном творчестве художник продолжил и развил в своих последующих работах. В этом ряду первое место занимает портрет философа Ивана Ильина – «Мыслитель» (1921–1922). О работе над этой картиной Нестеров рассказывал своему близкому другу художнику Александру Турыгину. Москва, 5 июня 1921 года: «Я постарел, но много работаю, еще порох есть. Затеваю портрет с одного из замечательных наших ученых-философов… Пиши в Москву, на Сивцев Вражек, д. 43, кв. 12». В сентябре 1922 года Ильин был выслан на «философском пароходе». Затем были портреты Виктора Васнецова (1925), Ивана Шадра (1934) и Веры Мухиной (1940). Шадра наряду с Мухиной Нестеров считал лучшими скульпторами современности. Позировали художнику академик Иван Павлов (1935), художница Елизавета Кругликова (1938), ученый Отто Шмидт (1937), хирург Сергей Юдин (1935). Нестеров, будучи человеком бескомпромиссным, писал лишь тех, кого хотел.

М.В. Нестеров. Портрет художников А.Д. и П.Д. Кориных. 1930 г.

По-своему трактовал смысл созданной Нестеровым галереи лучших представителей своего времени Михаил Пришвин. Писатель-натуралист пытался сравнить свое творчество с нестеровским: «В моих писаниях, даже самых лучших, вроде „Гаечки“, „Раки“ и т. п., есть упрямство в избегании привлечения к природе напрямую человеческой души. Я остаюсь у самой границы встречи божественной природы человека, его духа с обыкновенной „натуральной“ природой. Нестеров из того же чувства природы вывел своих святых людей: я это сделать не посмел, а м. б., мне это и не свойственно. Я бы хотел эту же святость увидеть не в монахах с нимбами, а в живых людях, изобразить их не как свечение природы, а как волю божественной природы человека. Не это ли самое привело Нестерова к попытке писать портреты великих людей? Вот именно у Нестерова и в его природе, и в его святых людях не хватает выражения божественной воли, святого строительства и здоровья человека, обеспеченного его духовностью. У Нестерова человек дан в излучении его святости, а не в святом деле…» (из дневника от 21 февраля 1942 года).

Многие из будущих и уже состоявшихся героев нестеровских портретов приходили к художнику на Сивцев Вражек, но зачастую в качестве гостей, ибо особых условий для работы не было. Не зря художник шутил, что начинает обычно работать «от печки», что было сущей правдой. Та самая печка была частью интерьера в комнате Нестерова. Евгений Лансере 11 октября 1937 года записал в дневнике: «Вечером приглашен к Нестеровым… Там Шадр, Юдин, Рожнов и др. М[ихаил] В[асильевич] показывал новый портрет, только что им законченный – Шмидта; М[ихаил] В[асильевич] считает, что его лучший <портрет> это – „Братья Корины“, потом как будто – этот, Шмидта; говоря о себе, сказал, что давно, еще в 12 или 14 году, осознал, что живописец не для стен, хотя почти всю жизнь провел на лесах… Согласился, что лирический пейзаж ему удавался, но теперь уже не может его повторить, ибо без сюжета, фигур – не то, недостаточно; а для фигур, для их чувства, их настроения уже чувствует себя старым. Так что остается один портрет; и то – только мужской, женских, кроме одного этюда, больше писать не будет – тоже из-за возраста. Писать пейзаж с натуры кажется ему скучноватым, да и боится простудиться. О портрете Шмидта – что это было желание Ш[мидта]; он, Нестеров, ставит только два непременных условия – пишет все только с натуры; портрет – его собственность. Условия писания были очень трудны – в деловом кабинете Ш[мидта] среди постоянных посетителей и докладов. Было 19 сеансов. Делал вначале наброски – позы; отношение Шмидта – самое внимательное».

М.В. Нестеров. Портрет О.Ю. Шмидта. 1937 г.

В 1938 году в квартиру на Сивцевом Вражке пришли совсем другие люди – непрошеные гости. Дочь и зять художника были арестованы. Виктор Николаевич Шретер (1885 г. р.), из семьи обрусевших немцев, был известным юристом, выпускником юридического факультета Московского университета. На момент ареста в январе 1938 года он работал в Институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. Его расстреляли в апреле того же года, а его жене, Ольге Михайловне Нестеровой-Шретер, дали восемь лет лагерей. Хорошо хоть, не тронули их дочь Ирину (1918 г. р.), внучку Нестерова. В 1941 году – в тот год Нестеров получил Сталинскую премию – с огромным трудом удалось выручить из неволи Ольгу Михайловну, отбывавшую наказание сперва в Акмолинском АЛЖИРе (лагерь жен изменников родины), а затем в казахстанском Джамбуле. И до ареста ее здоровье оставляло желать лучшего, а в Москву, на Сивцев Вражек, она вернулась инвалидом, на костылях, сопровождавших ее всю оставшуюся жизнь (а прожила она почти девяносто лет). Увы, даже такой печальный исход можно было воспринимать как везение. Ольга Михайловна работала в области прикладного искусства, создавая удивительные картины не кистью, а иголкой и ниткой.

В свое время судьба свела меня с внучкой Нестерова – Марией Ивановной Титовой (1937–2022), наследницей художника по линии его гражданской жены. Дело в том, что между первым и вторым официальными браками Михаила Васильевича у него от учительницы немецкого языка Юлии Николаевны Урусман родились дети – Михаил, Федор и Вера. Всех их он признал. У Веры Михайловны, прожившей почти сто лет, с 1899 по 1998 год, было две дочери – Татьяна, ставшая химиком, и Мария, профессор медицины, работавшая в Институте хирургии имени Вишневского. Мария Ивановна очень хорошо запомнила Нестерова-дедушку и какие-то на первый взгляд мелочи, а на самом деле важные детали, помогающие создать неповторимый образ художника. Например, любимыми цветами Михаила Васильевича были ландыши, пионы и васильки. И как бы голодно и холодно ни было, в доме Нестеровых свято соблюдали традицию русского гостеприимства – всегда приглашали за стол, поили чаем независимо от ранга, должности или происхождения. Знатных и известных людей приходило немало: певцы Большого театра Ксения Держинская и Пантелеймон Норцов, актриса Малого театра Евдокия Турчанинова, пианист Константин Игумнов, переводчица Татьяна Щепкина-Куперник, внуки поэта Тютчева, супруга Горького Екатерина Пешкова и многие другие, лучшие представители творческой и научной интеллигенции, образы которых художник запечатлел на своих картинах. Весело отмечали и праздники. «Сейчас начнется на Сивцевом всякая кутерьма – елка и прочее, что связано с Рождеством, со святками», – читаем мы в письме художника к А. Турыгину от 4 января 1928 года.