Алла Демидова

Это было давно: Дневники. Воспоминания. Путешествия

Следующее утро было посвящено внешнему осмотру города. Наш руководитель привел нас прежде всего на площадь к пышному памятнику Марии Терезии. Площадь представляет собой сад с множеством цветов, с бьющими там и здесь фонтанами, с усыпанными гравием дорожками. Вообще в Вене много цветов, очевидно, венцы любят их; и это придает городу отпечаток какого-то изящества. Даже фонари украшены цветами. Цветы и умело посаженная зелень является там прелестной декорацией ко многим памятникам. Площадь Марии Терезии с двух сторон замыкается двумя одинаковыми зданиями, двумя музеями; с одной стороны здание музея изящных искусств, с другой – естественно-исторического музея.

Затем мы прошли во двор королевского дворца, где в 12.30 ежедневно бывает смена дворцового караула – даровое зрелище, на которое сходится масса народу. Прошли мы и по чудной Ringstrasse, обращая внимание на замечательные здания оперы, парламента, университета, здание городской ратуши и изящнейшей Votivkirche[4]. Видели памятники Гёте и Шиллеру, поставленные один против другого. Около здания парламента наш руководитель обратил наше внимание на фонтан перед главным фасадом. В этом фонтане вода не меняется; все одна и та же вода в вечном движении поднимается вверх и падает вниз красивыми каскадами.

По ring-у мы вышли к Дунайскому каналу, несущему мутную-премутную воду; полюбовались на реку, посмотрели на поезд подземной дороги, так как в некоторых местах подземная галерея выходит у одной стороны реки на свет божий.

Побывали мы и в народном саду, где стоит памятник убитой императрицы Елизаветы – изящный, из белого мрамора, с большим вкусом декорированный растениями и цветами; перед ним – бассейн, с небольшими фонтанами, с массой водяных цветов.

После осмотра новой Вены мы отправились в кварталы старинного гетто (Yudenstrasse), узкие улицы которого до сих пор заселены евреями. На маленькой площади средневекового города стоит так называемый памятник чуме, памятник стихийному бедствию малокультурного человечества.

Наконец добрались до гигантского собора Святого Стефана. Внутри шла служба и, чтобы не мешать молящимся, мы были там недолго. Это чувство неловкости помешало мне запомнить внутренность собора. Наружный же вид его пробудил во мне то чувство величия и суровой красоты, которое часто является при виде именно старинных памятников. Прошедшей жизнью веяло от этих стен, от этих грубых скульптур, от кафедры снаружи церкви, с которой когда-то раздавались огненные слова проповедей.

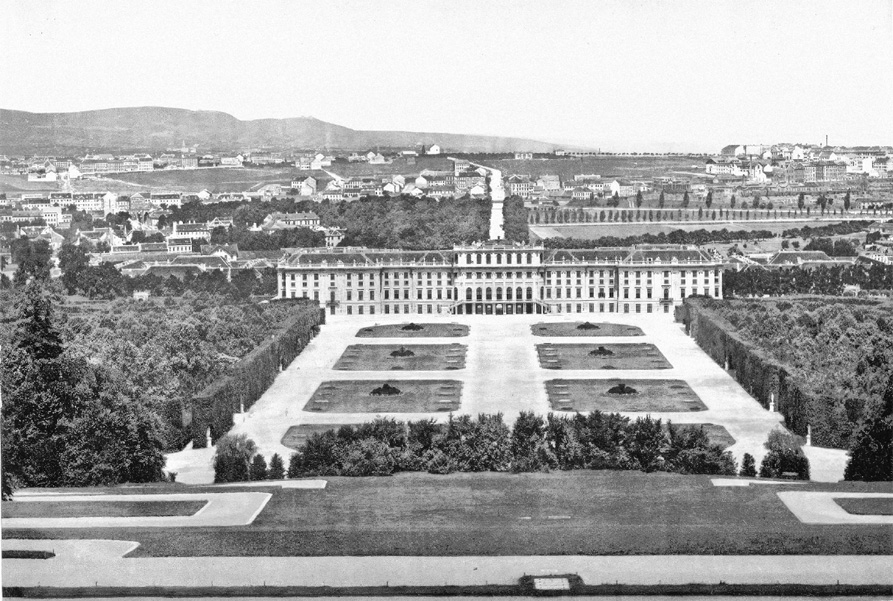

Шёнбруннский дворец в Вене. Фото начала ХХ века

После обеда другой наш гид, г. Звездич, повел нас осматривать парламент, а перед этим он нас просветил по поводу сложного национального вопроса в австрийском парламенте, рассказал о различных народностях, населяющих разноплеменную монархию Габсбургов, желающих каждая говорить на своем родном языке и жить в своей культуре. Рассказал о дебатах в парламенте из-за этого даже тогда, когда вопросы не касались национальности. Социалистическая партия выдвинула экстерриториальное решение национального вопроса, и Звездич сказал, что, вероятно, социалисты выиграют. После этих разъяснений осматривать парламент было намного интересней. В зале заседаний, глядя на ряд статуй с суровыми лицами, олицетворяющих собой государственных людей старого и нового мира, мы представляли себе и сидящих против них на центральных скамьях социалистов, теперь творящих контуры будущей жизни человечества. Звездич обратил наше внимание на скульптуру наверху здания – колесницу, в которую запряжены четыре горячих коня. Ему кажется, что эта группа может служить эмблемой этого парламента.

Последний вечер в Вене мы провели в Шёнбруннском парке. Попали мы туда довольно-таки поздно, когда зоологический сад уже закрывался. Мы успели только заглянуть в него и дали друг другу слово, впоследствии, к сожалению, не исполненное, побывать в нем на обратном пути. Сам английский парк Шёнбруннского дворца не очень мне понравился; я не люблю гладко выстриженные деревья. Но все же очень красив был вид на фонтан и дальний павильон на горе (нас сняли на фоне этого вида), хороши расчищенные дорожки, по которым мы взбирались на эту гору. Вид оттуда, как с Воробьевых гор в Москве, открывает раскинувшийся внизу огромный город, как оказалось, лежащий в долине, а вокруг города – сплошной лес. Уже смеркалось, но этот прекрасный вид на город и лес остались в моей душе! Мы там долго стояли; картина постепенно тускнела, кое-где закрываясь туманом; начал накрапывать дождик. Мы с Александрой Васильевной стояли под дождем и любовались городом и спуском вниз по скату холма. Нас догнала Татьяна, мы стали спускаться вместе, но все же усиливающийся дождик нас прогнал под крышу.

Вечер закончился в зале какого-то ресторана тут же, около Шёнбруннского парка, где ужинали вместе две группы, наша и еще какая-то. После ужина наши руководители уговорили нас устроить совместную вечеринку и вместе попеть хором, но, к сожалению, вечеринка плохо удалась. Кто-то, кажется Дина Георгиевна, играла на рояле; одна из наших экскурсанток пела красивым контральто, но с цыганским надрывом, что мне очень не понравилось; потом мы спели несколько песен хором, но веселье не налаживалось, и мы заторопились домой.

25 июня был день переезда из Вены в Мюнхен. Мне с утра уже очень нездоровилось, а тут еще я страшно устала, когда бежала за проводником на вокзале, боясь от него отстать. Вышло это из-за того, что я с одним из наших старост должна была закупить на всех провизию на дорогу: как всегда, понадобился мой немецкий язык.

На границе Германии таможенный досмотр был поверхностный: чиновник накладывал значки часто даже не открывая чемоданы. Рядом со мной стояла девушка в полном альпийском костюме, который я тогда видела впервые; она просто протянула свою альпийскую сумочку и ей сразу же наложили значок. Но с Татьяной, тем не менее, произошла история: ее водили в таможню из-за нераскрытой коробки московских конфет, но когда узнали, что в группе 46 душ и рассчитали, что одна коробка конфет на 46 человек – это немного, отпустили с миром.

Я с жадностью смотрела в окно, когда поезд шел от австрийской границы к Мюнхену. Пейзаж менялся и из холмистой равнины превращался в горную страну. Я люблю горы, и поэтому, несмотря на усиливающее недомогание, не отрывалась от окна. На мгновение мелькнула снежная вершина, и я позвала Александру Васильевну подойти к окну. Оказалось, что она никогда не видела гор. Пока горы были не очень высокие с довольно-таки округлыми и мягкими очертаниями, но изредка попадались голые дикие скалы.

На станциях мы видели людей в горных костюмах; были и интеллигентные семейства, и одиночки, а иногда попадались тирольские горцы. На одной станции наша молодежь зазвала в вагон четырех тирольских парней-новобранцев в красивых национальных костюмах. Как они были хороши! Сильные, загорелые и веселые. Они пели под аккомпанемент какой-то переливающейся музыки, плясали, да так весело, что никто из нас не смог удержаться от смеха.

К концу нашего пути, к вечеру, мне сделалось очень нехорошо, и все наши, и Татьяна, и Мария Петровна, и Александра Васильевна очень внимательно и нежно старались мне чем-нибудь услужить. Я попросила Эфроса при распределении помещений, когда мы приедем, устроить меня куда-нибудь как можно скорее.

Поезд подошел к Мюнхенскому вокзалу. Здесь нас ждала такая сердечная встреча со стороны живущей в Мюнхене русской колонии. Этого, конечно, никто из нас не ожидал. Они к нам были так предупредительны и внимательны, что мы сразу почувствовали себя как дома, и все они стали для нас как давно знакомые, но уехавшие люди.

Меня, как больную, хотели поселить отдельно в какой-то пансион в комнате на пятерых вместе с нашими «слабыми» и «нервными». Мне они очень не нравились, особенно одна дама – декадентская, модернизированная фигура с красными накрашенными губами, томным взглядом и странными стилизованными туалетами. «Не надо, Наталия Николаевна, не ходите туда, здесь мы будем все за вами ухаживать», – просила Александра Васильевна; то же говорили Татьяна и Мария Петровна. И я осталась вместе со всеми в общежитии, куда мы пошли с вокзала пешком, предварительно отправив наши вещи на повозке.

Помещение для нас оказалось приготовлено на хорах большого зала евангелической гостиницы. Там стояло 25 кроватей с чистым бельем и умывальниками. Эта простая обстановка для меня и моих друзей была намного ближе и приятней, чем позолоченная мебель и неприличные картинки в прошлой гостинице. Нам сейчас же обещали ужин и чай, которому мы очень обрадовались.

Задушевный прием Мюнхенской русской колонии заставил почувствовать не только благодарность, но и чувство вины: ведь эти люди, из которых многие попали в чужую страну не по своей воле, относились к нам как продолжателям их борьбы, а мы были только сочувствующими обывателями. Мы с Александрой Васильевной очень хорошо поняли друг друга, когда она присела ко мне на кровать и поделилась этими своими чувствами. Меня же упорно преследовала мысль о Сереже – ведь он тоже где-то здесь, на чужбине.

Я была больна, у меня был жар около 39 градусов. И когда я рассказала Александре Васильевне о Сереже, – заплакала. Она постаралась меня успокоить, нежно поглаживая по голове, чутким сердцем своим понимая, что слов никаких не надо.

В этот же вечер я убедилась в наблюдательности Эфроса: к нему обратились товарищи из русской колонии с просьбой указать, кому из группы можно безусловно доверять, и он назвал между другими и Александру Васильевну. Помню ее удивленный взгляд, когда она мне это передавала, и ее слова: «Я не ожидала от Эфроса такого доверия и внимания». Вечером они с Марией Семеновной Адаменковой, с которой всегда жили вместе, ушли в гости; мне очень хотелось пойти с ними, но я была не в состоянии двигаться.

Я лежала наверху, на своей кровати, а внизу в зале проходила вечеринка, устроенная в честь нашего приезда. Из-за жара я все воспринимала как-то неясно и расплывчато. За мной, как внимательная няня, ухаживала Мария Петровна и поила меня чаем.

Я прохворала все 6 дней, пока группа находилась в Мюнхене, немного оправившись только к концу. Поэтому этот город для меня как бы пропал, но я его, можно сказать, даже полюбила по рассказам других, когда они возвращались вечером уставшие, но абсолютно довольные после бесконечных экскурсий по городу и посещений музеев.

Буквально на следующий же день как мы оказались в Мюнхене, Эфрос пригласил для меня доктора, добродушного немца с широкой приветливой физиономией. Он распорядился устроить меня поспокойнее, и для меня был взят в гостинице отдельный номер с двумя кроватями. Днем я там почти все время была одна, правда, среди дня и вечером иногда заходили ко мне наши, а Татьяна же со мной ночевала.

Однажды, кажется, это было на третий день нашего пребывания в Мюнхене, когда я была одна, вдруг отворилась дверь и… вошел Сережа, которого я не ждала почему-то тогда. Я ужасно обрадовалась. Расцеловались мы с ним, и я принялась рассматривать его побледневшее, похудевшее лицо. Видно, что несладко ему жилось в Париже. Но вид… вид… Несмотря на, как потом оказалось, очень потрепанный костюм, вид он имел настоящего джентльмена. И я думаю, что это не только из-за его парижского костюма. Когда я его видела последний раз в Сибири, меня тогда тоже поразило его изменившееся мужественное лицо.

Наши с тех пор часто оставляли нас одних – очевидно, из деликатности, и мы с ним успели об очень многом переговорить, что было важно для нас обоих. Но потом и Сережа пропадал, увлекшись осмотром чудного города. Устроился он в нашей ванной комнате; но там было прекрасно, и царила та же безукоризненная немецкая чистота, что и во всем отеле.

Вспоминая сейчас Мюнхен, я прежде всего вижу свою комнату с окном, выходящим на крышу. Я часто и подолгу стояла или сидела у открытого окна, когда яркое ласковое солнце возвращало меня к жизни. Я наблюдала, как на противоположной стороне двора в окнах, тоже выходящих на крышу, мелькали фигуры сестер милосердия. Они жили в большом общем дортуаре; утром вставали рано, часов в 7, и все вместе куда-то исчезали. Я видела, как одинокая фигура в черном платье, убирая дортуар, вытаскивала на покатую крышу матрацы и подушки, усердно чистила их и жарила на солнце. Налево внизу был виден сад-двор глазной лечебницы в большом и красивом белом здании с громадными окнами. В нижних окнах часто мелькали фигуры врачей, сестер, больных – очевидно, на приемах; а в верхних окнах и на обширных террасах бродили или лежали почти неподвижно в chaise-longue люди в светло-серых халатах. На дворе гуляли ребятишки разных возрастов, начиная с двухлетних и кончая мальчиками лет по 12-13. Я любовалась этими ребятами, особенно отмечая их ласковое, внимательное отношение к малолеткам. Иногда среди них появлялась сестра в медицинском халате и тоже очень ласково что-то им говорила.

Я помню свой первый визит к доктору. И хотя он жил через улицу, для меня это было большое путешествие, так как я чуть не падала от слабости.

Последние два дня я немного побродила по городу одна, не уходя далеко от отеля. В конце улицы я нашла очень хороший сад, опять своей чистотой и выхоленностью напомнивший мне рижский Anlagen. В саду я увидела уморительный фонтан, который мюнхенцы зовут Brunnenbuberl[5], и изображает он голову фавна, около которой темный бронзовый мальчик, отвернувшись всем телом, старается защитить одной рукой лицо от струи воды, которую ему на голову льет этот фавн с замечательным живым и насмешливым лицом, а другой рукой мальчик тщетно пытается закрыть внизу отверстие, из которого тоже бьет мощная струя воды.

Вид Мюнхена от Карловых ворот в направлении железнодорожного вокзала. Фото начала ХХ века

В той же части города я видела другой фонтан – Wittelsbachbrunnen[6], – аллегорию, символизирующую, с одной стороны, разрушительную силу воды: фигура крепкого юноши на горячем коне, бросающего тяжелый камень; а с другой стороны – фигура нежной-нежной девушки олицетворяет полезную, укрощенную человеком эту самую воду.

Это все, что я видела в Мюнхене, если не считать еще громадного магазина Warenhaus-a, вроде нашего «Мюра». Надо заметить, что публика наша, уже в Вене, начала увлекаться покупками. В результате на обратном пути почти у всех вдвое увеличился багаж, и все были одеты в «заграничное». Татьяна купила себе короткую спортсменскую юбку, а Александра Васильевна кофточку английского фасона с вышитым крахмальным воротничком и довольно толстую юбку из непромокаемой материи, но очень хорошо сидящую. Мне очень нравился этот ее костюм. Затем почти все купили черные накидки с капюшонами, и когда шел дождь, наша группа в этих накидках, с надвинутыми на голову капюшонами, была похожа на сборище капуцинских монахов. Особенно интересно под этим капюшоном было лицо Марии Петровны; оно своими строгими линиями напоминало флорентийскую живопись.

Еще я видела в Мюнхене вместе со всеми Deutsches Museum[7] и то только одну его часть, где показано развитие немецкой культуры и науки, где много прекрасных наглядных пособий. Перед просмотром нам опять прочитали большую лекцию о немецкой науке, и кто-то из наших заметил потом лектору, что его интереснее было бы слушать или во время просмотра, или хотя бы после, чтобы лучше закрепить в памяти огромный увиденный материал, чтобы его лучше систематизировать. Но представители комиссии, которые организовывали эту лекцию, почему-то обиделись на это замечание. Я думаю, что представителям комиссии надо быть более тактичными и сдержанными, и уметь отличать легкую критику от недобросовестных и грубых нападок у русской малокультурной публики, а, как нам рассказывали, эти нападки случаются довольно-таки часто.

В этом Deutsche Museum мне понравились так называемые наглядные экспонаты: например, штольня шахты в натуральную величину, проходя по которой, можно было увидеть до мелочей все устройство подземной работы, вплоть до работающих рудокопов. Интересен был зал способов передвижения: ряд велосипедов, начинающихся каким-то деревянным сооружением; повозки всех времен. А внутреннее устройство паровоза, например, видно было через открытую боковую стенку.

Научный отдел тоже очень интересен: там все устроено так, что можно самому сделать любой химический опыт. Или еще отдел электричества со всеми Х-лучами и радием, т. е. со всеми открытиями современной науки.

В последний вечер наша группа устроила ответную вечеринку для русской колонии, которая нас так тепло принимала. После ужина, за чаем, были прослушаны ряд речей в благодарность за прием. Затем экспромтом вышло что-то вроде музыкально-литературной программы: Эфрос, увлеченный тогда декадентской девицей в большой шляпе, продекламировал каким-то особенным тоном несколько стихотворений, если не ошибаюсь, Андрея Белого, очень странного содержания. Я, признаться, не люблю этих импрессионистских стихотворений; ведь настроение можно создать и простыми словами или тоном; а область неуловимых настроений, неясных ощущений – это под силу только музыке и, может быть, живописи. Потом мы хором пели под аккомпанемент рояля. А закончился вечер танцами, что доставило всем огромное удовольствие. Наша красавица Наталия Петровна плясала с Орловым «Русскую», и плясала так удивительно красиво и так отдавалась в тот момент танцу, что всех очаровала своей красотой. Удивительный человек, эта Наталия Петровна! Несмотря на поразительную и оригинальную красоту, обращающую на себя внимание всех и всюду, в ней отсутствовала рисовка и поражала ее полнейшая естественность. Это так редко у красивых людей! Александра Васильевна просто влюбилась в нее и говорила: «Ведь я эстет; я так люблю всякую красоту!» И весь вечер на лице у нее было видно полнейшее удовлетворение, и она вся сияла. Она мне потом призналась, что в Наталии Петровне ее увлекает гармония телесной и духовной красоты.

Мы уезжали из Мюнхена поздно вечером после вечеринки; нас провожали на вокзал многие из колонии, а группа наша увеличилась на два человека: к нам присоединились Сережа и жена Орлова, – они уже несколько лет здесь в вынужденной ссылке. И мадам Орлова отправилась вместе с нами в Италию на озеро Гарда, чтобы поправить свое здоровье после воспаления легких. Сам он обещал приехать к ней через несколько дней.

Опять поезд заграничной дороги, щеголеватый вагон Brennerbahn[8] с широкими зеркальными окнами; опять ночь и старания как-нибудь устроиться. Мне-то было хорошо; меня, как еще слабую и больную отвели в купе и дали в полное мое распоряжение пол лавочки; это было целое богатство, которым я постаралась воспользоваться. Среди ночи на границе прошел по вагону таможенник, в высшей степени любезный, который, увидев наши сооружения для спанья и сообразив, что их все надо разрушить, чтобы пройти весь вагон, тотчас же исчез со словами: «Нет, нет! Не нужно, не нужно! Я не стану вас тревожить».

Начинался Тироль. Ночь была темная-претемная; не видно ни зги, но мы чувствовали, что въезжаем в горы. Время от времени грохот поезда усиливался и вагон наполнялся удушливым дымом: поезд шел по туннелю. Я спала тревожным сном, когда на рассвете услыхала голос Эфроса: «Господа! Видны горы!» В предрассветном сером тумане, еще не совсем ясно, я увидела настоящую горную страну: мы были в середине Тироля, около Brenner-a. Все проснулись и столпились у окон. Я, Сережа и Александра Васильевна стояли вместе в коридорчике у окна и, не отрываясь, смотрели и смотрели, и делились впечатлениями. Вид из окна сменялся то постепенно, то внезапно, делаясь все яснее и яснее. Поезд, очевидно, шел зигзагами к перевалу, и мы видели то склон горы, покрытый лесом, то скалу – близко-близко от окна. Затем вдруг открылась долина, подернутая голубоватой дымкой, со всех сторон окруженная огромными горами с ослепительно белыми вершинами. Поезд повернул, и опять в окне скала, с чудным водопадом. Поезд шел в горах несколько часов, так что некоторые устали смотреть в окно и, воспользовавшись образовавшимися свободными местами, крепко спали. Но мы не ложились: ни я, ни Сережа, ни Александра Васильевна, ни Татьяна.

После перевала поезд пошел быстрее, странно качая вагоны, так как на поворотах не уменьшал скорость. Горы делались заметно ниже, утрачивая дикую красоту. Появилась довольно широкая, типично горная река, мутная, быстрая и шумная; вода эта то здесь, то там отводилась в канавы, сплошь выложенные камнем. Мы отмечали, помимо красоты местности, упорный многовековой труд человека. Начали мелькать виноградники.

На станции мы увидали надписи на итальянском языке, услышали звуки мягкой итальянской речи. Состав шел в Милан, а в Арно нас пересадили на поезд узкоколейного пути на Гард. Он был похож на нашу паровою конку, правда, немного побольше вагоны. Странно, но рельсы были проложены без насыпи, не отделены от остального пространства. И виноградники близко-близко от вагона. Причем виноградная лоза совсем не такая, как у нас в Крыму или на Кавказе. Там ей не дают разрастаться – подрезают. Здесь же она свободно растет, влезает на палки, для нее поставленные, а под ними много свободного пространства, где тоже что-то растет. Мне не с кем было об этом поговорить, так как в Арно нас так торопили с посадкой, что я в конце концов оказалась одна с малознакомыми людьми. Когда садились в вагоны, я видела, как Сережа помогал втащить вещи Александре Васильевне.

Поезд явно шел вверх, виноградники постепенно заканчивались. Вдруг где-то далеко мелькнула сначала зеленая, потом синяя гладь. Мы приближались к озеру di Garda. Поезд стал спускаться, и озеро лежало перед нами все в скалистых берегах. Подъехали к станции Рива.

Рива – типичный итальянский поселок. Узкая каменная улица; дома оригинальной архитектуры, с часто и неправильно расположенными окнами. Рядом нависшая над поселком отвесная скала. Наверху – старинный замок, построенный около тысячного года. У нас было время погулять и все это посмотреть, и потом довольно долго пришлось ждать на пристани парохода, так что, несмотря на жару и усталость, мы разбрелись по берегу озера и любовались необычными скалистыми берегами.

Наконец мы дождались. На озере показался небольшой пароход, описал широкую дугу и стал подходить к пристани. На палубе стояло несколько человек в светлых летних костюмах, в белых шляпах-панамах, которые весело приветствовали нашу группу. Это оказались экскурсанты 2-й русской группы, которая раньше нас приехала в Италию. Они сошли на берег, и пока все ждали время отхода парохода, часть наших людей вместе с прибывшими экскурсантами пошли по каменистому правому берегу к водопаду, а другие остались на пристани. Вновь прибывшие потом нам многое рассказали о маршруте экскурсий, которые нам еще предстоят. Мне очень понравились их открытые загорелые лица, их радостное оживление. Они говорили, что нам предстоит интересная поездка.

Мы плыли до Мальчезине больше часу. Опять на скале замок – эпохи Карла Великого, и наконец приближаемся к месту, где нам предстоит жить. Двух- и трехэтажные здания. Небольшой порт. Пристань вся залита народом. Нас встречают радостно, как своих близких. Среди приветливой толпы я замечаю знакомые лица: Антонину Георгиевну, Машу – фельдшерицу. Они сейчас же берут нашу компанию под свое покровительство и ведут в отель.

Тропа Понале на озере Гарда. Фото начала ХХ века

Здание отеля Мальчезине, в котором нам предстоит прожить три недели, стоит на самом берегу озера. Дом – с двумя террасами, внизу и на втором этаже, нижняя терраса подходит к самой воде. Небольшой сад экзотических растений с беседкой посередине, густо обвитой цветущим жасмином. Внутри отеля светло и чисто. Широкие коридоры, светлые комнаты с удобными кроватями. Наша компания оказалась поделенной пополам: я, Татьяна и Люся в одной комнате; Мария Петровна, Александра Васильевна и Мария Семеновна – в другой, но в том же коридоре 2-го этажа. Внизу большая столовая; читальня с газетами – сейчас главным образом на русском языке. Из столовой выход прямо к озеру. Там рядом маленькая пристань, и лодка в нашем распоряжении.

Первый день для меня был довольно-таки беспокойным: с трудом, с помощью товарищей, удалось устроить Сережу, найти для него комнату, и главная трудность, как оказалось, найти место за столом, так как все места были распределены заранее. Но Эфрос и профессор Цебриков – представитель встречающей комиссии – были на нашей стороне и все устроили. Им еще пришлось поговорить с содержателем отеля, молодым красивым итальянцем, signor Gulio, по поводу моей еды, так как я все еще находилась на диете.

С приездом на озеро Гарда началась для нас совершенно другая жизнь. Во-первых, мы были окружены прекрасной первозданной природой, которую я обожаю, а во-вторых, мы жили с близкими и любимыми людьми.

Наш день складывался приблизительно так: завтрак – кофе между 8 и 10 часами. Кстати, вставали мы не рано; к часам 9 сходили вниз в столовую, где черноглазая Antoinette, итальянка, говорящая по-немецки, подавала нам обжигающий кофе. После этого каждый занимался своими делами, если не было экскурсии или лекции. Мы много гуляли вместе с Сережей. Иногда к нам присоединялась Александра Васильевна. Я видела, что Сереже она нравилась.

Мальчезине. Озеро Гарда. Фото начала ХХ века

Обед нам подавали около трех часов. Мы слышали гонг, и все собирались опять в столовой. Обеденный стол был длинный и узкий, и все спешили усесться так, чтобы быть поближе к своей компании. За обедом наш руководитель сообщал нам то, что касалось всех на следующий день: время предстоящей экскурсии или лекции. Гораздо интереснее был послеобеденный чай. Тут присутствовала обыкновенно своя публика. Чай мы делали или на веранде, или в комнате у Александры Васильевны, так как там была кушетка и довольно-таки большой стол. К чаю кто-нибудь приносил хлеба, сыру, фруктов и любимого мною шоколаду. Сережа рассказывал что-нибудь из своих сибирских или парижских впечатлений; кто-нибудь из нас – учительниц – делился своими наблюдениями в школе, ибо для многих из нас учительство было не только случайно подвернувшийся заработок.

С чаем – дневным или вечерним – каждый раз происходили интересные баталии. Дело в том, что большой чайник для кипятку нужно было поставить на плиту, пока она не остыла. Люди из 2-й группы, которым не известна была 7-я заповедь, часто уносили к себе наш закипевший чай, и мы оставались ни с чем. Пришлось сторожить наш чайник и ждать рядом с плитой, пока он закипит. Потом, когда все перезнакомились или подружились, мы устраивали чай на веранде у озера. Там стояли небольшие круглые столики. Особенно было приятно так собираться вечером.

Часто утром, часов в 11, назначалась ботаническая беседа, которую мы очень любили. Выкупавшись и напившись кофе, мы направлялись узкими улочками меж каменных стен оливковых садов к villa al Solo. Там жило несколько человек наших экскурсантов. К villa примыкал сад из оливковых деревьев. Под деревьями был сплошной зеленый ковер, куда мы рассаживались прямо на землю, и вот тут происходила интересная ботаническая беседа. Для лектора Владимира Федоровича Раздорского, чтобы все его могли видеть, приносили стул. Он так увлекательно нам рассказывал, что заслушивались не только мы – профаны, но и учителя естествоведения. Он нам раздавал «пособия» – различные цветы – и мы в лупу рассматривали их устройство и физиологические особенности. Владимир Федорович нас познакомил с «хвойными», «лимонными», «пальмовыми» растениями. Мы просиживали за этими беседами до обеда, не слышали за интересной беседой гонга, и нас приходили звать из отеля.

Иногда Владимир Федорович нас водил по горам, где мы лазали по узким тропинкам, чтобы найти нужные для завтрашних занятий экземпляры растений. Мы находили и выкапывали клубни альпийской фиалки (цикламены) и возвращались с целыми букетами этих чудных нежных цветов с прелестным запахом.

6 июля Эфрос нам объявил, что на следующий день те, кто захочет, поедет с Раздорским на пароходе на противоположный берег на целый день в Ботанический сад Gardone Riviera, а другие, тоже кто хочет, могут отправиться с гидом в пешеходную экскурсию на вершину Monte Baldo (высота ее что-то около полутора верст). Но он предупредил, что вторая экскурсия очень тяжелая, выйти придется часа в 4 утра, а вернуться не ранее вечера, отстающих не будут ждать, дорога каменистая и трудная. Советовал идти только крепким, подготовленным и кто на себя надеется. И вот начались для многих колебания: какую экскурсию выбрать. Я-то этих колебаний не испытывала, потому что была еще слаба после болезни и на себя никоим образом не надеялась. Александра Васильевна сразу решила идти на гору, и я ее не отговаривала, так как мне, немного знакомой с горными путешествиями по Кавказу, она казалась достаточно сильной. Сережа тоже выбрал эту экскурсию. Татьяне, я чувствовала, очень хотелось пойти с ними, но она не решилась оставить меня с чужими мне людьми, так как и Люся, девушка совсем не выносливая, внезапно тоже решила идти на гору. Меня, да и других наших сотоварищей, это ее решение очень беспокоило, но отговорить ее нам не удалось. Мне показалось, что решение ее идти в гору было из-за тайной влюбленности в Сережу, но я не вправе была ее отговаривать.

Вечерние волнения и вечерняя прогулка при луне на лодке сделали то, что мы легли спать поздно, что-то около 12 часов, а в 3 часа предстояло проснуться нашим «путешественникам». Я почти не спала, Люся тоже. Я встала вместе с ними, присутствовала при их сборе. Из открытого окна я смотрела, как собирались внизу в садике наши путешественники; мужчины в чулках и в коротких или заправленных в чулки брюках; женщины в коротких юбках; все с длинными альпийскими палками в руках. У Александры Васильевны за плечами ее альпийская сумка. Сережа, как всегда, стоял немного в стороне и очень был красив в надвинутой на глаза шляпе. Уже светало, и слегка сумрачный туман стелился по озеру. Был уже 5-й час, когда они двинулись вереницей в поход. Часов в 7 нужно было вставать и нам, чтобы попасть на пароход, отходящий к тому берегу в половине девятого.

Вот мы наконец на пароходе. Погода чудная; солнце светило ярко, уже с утра предвещая зной. На небе ни облачка; гора, на которую пошли наши, подернута легким маревом. Я сижу у борта парохода и смотрю то на бегущую около стенок прозрачную синевато-зеленую воду, то на очень высокую, но не крутую гряду Monte Baldo, где теперь бредут наши путешественники. Я думаю: видят ли они, хоть в виде белой гусеницы, наш пароход?