Анатолий Смелянский

Товарищество на вере. Памяти Инны Натановны Соловьевой

Сектор

В научно-исследовательском секторе Школы-студии Инна Соловьева оказалась в 1967 году, за год до пражских событий. Интересно, что позвал ее на работу не кто иной, как Владимир Николаевич Прокофьев, автор книги «В спорах о Станиславском». Мне не ведомы причины, которые толкнули именитого ортодокса позвать очевидно талантливую и очевидно не ортодоксальную Инну Натановну на охраняемую территорию. Позвал, несмотря на то что Инна еще до прихода в сектор подписала письмо московских писателей в поддержку Андрея Синявского и Юлия Даниэля. На мой вопрос, почему он ее позвал, она ответила просто: «Он был порядочный человек». Напомню, А. Синявский в середине 60‑х был не только сотрудником Института мировой литературы, но и преподавал историю русской литературы в Школе-студии МХАТ.

Распад главного советского театра в середине 80‑х мы воспринимали по-разному. Я был внутри ситуации и потому стал мишенью для всех обиженных Ефремовым. Мы прошли с ним все ночные обсуждения, иногда переходящие в средневековые аутодафе. Инна была не внутри конфликта, и эмоции ее были связаны в основном с судьбой самого Олега Ефремова.

В. Саппак. Фото из личного архива В. Саппака

Они были москвичами и сверстниками. Когда И. Соловьеву поздравляли с 70-летием, О. Ефремов сострил: «Я всегда считал, что она (Инна) умнее меня, потому как старше. А оказалось, что я старше». Он был старше ее на несколько недель. С юности они шли рядом: Олег поступил в Школу-студию в 1945‑м, Инна на год раньше оказалась в ГИТИСе. Приятель Соловьевой Володя Саппак стал летописцем «Современника», а Инна – одним из самых востребованных критиков и истолкователей театра-студии. Спустя полвека мы опубликуем «Блокноты 1956 года»: Инна принесла записи В. Саппака из домашнего архива Веры Шитовой, театрального критика и жены В. Саппака. Я написал предисловие. Первый после смерти Сталина относительно свободный театр породил по цепочке поколение новых актеров, режиссеров, художников, драматургов, зрителей. И критиков, конечно.

В связи с премьерой «Вечно живых» И. Соловьева написала портрет Олега Ефремова, герой которого ушел на фронт и не вернулся: «И не только становилось бесконечно жаль этого высокого, по-мальчишески тонкого Бориса, с его деликатной застенчивой твердостью, с его изящными и знающими любую работу руками. <…> Они были слишком молоды, чтобы попасть под страшный покос тридцать седьмого года, но они были слишком взрослыми, чтобы поддаться гипнозу подозрительности и восторга, чтобы утратить самостоятельную совесть и самостоятельную ответственность».

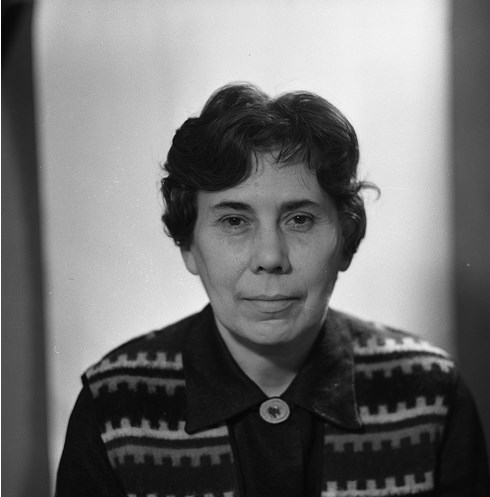

В. Шитова. Фото из личного архива В. Саппака

«Бесконечно жаль» – спустя годы эта эмоция стала сквозной в ее отношении к Олегу. Сравнение театрального распада советского МХАТа с Чернобылем было тогда общим местом. Выброс подпольных актерских эмоций был сродни радиации. О. Ефремов был человеком фантастически выносливым, но от этого облучения ненавистью он никогда не оправился.

Олег Павлович Табаков (для Инны со времен «Современника» Лёлик) долгие годы после ухода Ефремова из «Современника» был его оппонентом. Неприязнь рассосалась в 1983 году, когда Табаков согласился сыграть Сальери в «Амадеусе». На волне громадного успеха того спектакля (он играл его лет двадцать) Табаков вошел в труппу МХАТа, а с 1986 года стал ректором Школы-студии. Именно тогда новоиспеченный ректор пригласил меня на должность проректора по науке. Такой должности в Школе отродясь не было, он открыл ее под меня. Инна с места в карьер предложила написать вступительную статью ко второму, основному тому системы Станиславского. Времена были перестроечные, жизнь обновлялась в ежедневном режиме. Над Школой-студией гуляли вольные ветры. Статья была своего рода пропуском в новый для меня мир, в котором Инна давно окопалась и прижилась.

И. Соловьева и О. Табаков. 2012. Фото И. Александрова

С осени 1987‑го я стал работать и в Школе-студии, и в Художественном театре. Когда ушел из жизни старший Олег, младший передвинулся в кабинет Ефремова, а меня попросил стать ректором Школы. Именно в эти годы Инна Соловьева стала «товарищем на вере».

В день прощания с Табаковым я срочно прилетел в Домодедово, ночью в самолете успел набросать что-то про двух Олегов. Чтобы не волноваться, решил прочитать ночные записи притемненному траурному залу. Видел Инну вдалеке на другом конце огромной сцены, но с ней так и не поговорил. Потом она призналась, что, оглушенная прощанием, ничего не расслышала. Даже спрашивала потом у рядом сидящих, а был ли на прощании президент страны. Через несколько дней Инне покажут видео с моим выступлением, и она надиктует совсем не театральное письмо, из которого можно что-то важное понять и про двух Олегов, и про нашу с ней жизнь.

Две партии

Оглядевшись, я понял, что в маленькой комнате на три стола все еще тлело невидимое миру противостояние двух кланов, сложившихся во времена «Театрального романа». Там были твердые «станиславцы» и не менее твердые приверженцы Немировича. В прежние годы интересы К. С. представлял руководитель сектора В. Н. Прокофьев, потом на его место прислали Ю. С. Калашникова. В 1938‑м он был редактором книги «Работа актера над собой» и, думаю, немало потрудился, чтобы очистить главную книгу К. С. от каких бы то ни было вольностей.

И. Виноградская. Фото И. Александрова

Ирина Николаевна Виноградская занималась исключительно Станиславским. Именно она составила четырехтомную летопись его «трудов и дней», одну из самых востребованных книг среди всего написанного про К. С. Ирина Николаевна не обладала литературным дарованием Инны Натановны, но в смысле архивной усидчивости, добропорядочности и надежности была ценнейшим работником. Мы с ней довольно скоро подружились, и она поведала мне печальную тайну «Летописи», которую собирала чуть ли не двадцать лет. Ей не позволили публиковать многие документы жизни Станиславского, которые были засекречены. Сговорились, что надо переиздать четырехтомник и включить в него все, что может предложить миру открытый архив. Сделать это удалось только в 2003 году с помощью одного хорошего человека из мира бизнеса. Издали сразу четыре тома в твердом переплете (те, кто издавал в Москве книги на рубеже веков, поймет, чего стоило такое предприятие). Ирина Николаевна инкрустировала в новый четырехтомник много событий, фактов и фактиков, без которых сегодня не обходится ни один историк Художественного театра.

Собрание сочинений К. С., его 9‑й том, был сдан в печать в начале 1999 года. Работа над четырехтомником Немировича-Данченко началась несколько позже. Тут дело шло под присмотром Виталия Яковлевича Виленкина, мхатовца довоенного разлива. Он был в свое время помощником Немировича, служил в литчасти МХАТа, бывал в доме у Булгакова, ворожил раннему «Современнику». В конце 70‑х В. Я. Виленкин составил «избранные письма» Н.‑Д., составил так искусно, что возродил реальный интерес к наследию Немировича-Данченко. В конце 90‑х задача была другая: представить не «избранное», а максимально полный свод писем. Вокруг полноты возникли разногласия. Виталий Яковлевич полагал, что сор из избы выносить не надо, чтоб не сбивать с толку неподготовленного читателя. У него были свои резоны.

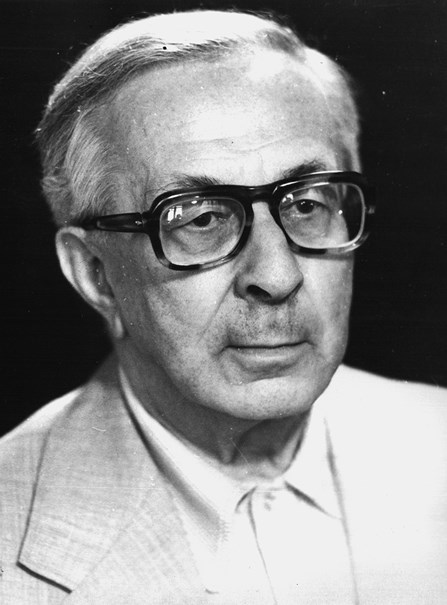

В. Виленкин. Фото И. Александрова

Новое издание в четырех томах выпустили в нарядных обложках. Всю полиграфию придумал бывший выпускник Школы-студии замечательный книжный художник Андрей Бондаренко. В его разноцветных ситцевых платьицах-обложках вышли в свет почти все наши основные книги.

Собрание писем Н.‑Д. готовилось долго, в финале мы опять сыграли в четыре руки: я написал предисловие ко всему изданию («Человек не из мрамора»), а Инна сочинила послесловие к четвертому тому, в котором были и мемуары Н.‑Д. Ее статья называлась «Спектакль воспоминаний», она полагала, что воспоминания говорят не только о времени, которому посвящены, но и о времени, когда их пишут.

Казус Петра Адриановича

К Немировичу-Данченко Инна с юности сохраняла творческий интерес, но очень долго не подступалась. Может быть, не знала, как писать про поздние 30‑е, в которых Н.‑Д. обрел единоличную власть и прямое покровительство вождя. В те же годы К. С. был наглухо закрыт в своем доме в Леонтьевском переулке и до самой смерти не переступал порога Художественного театра. МХАТ СССР им. Горького вел Немирович-Данченко. Каким-то своим образом он связал себя с «крепчайшей политической установкой» режима и вписался в предлагаемые обстоятельства. Первой попыткой И. Соловьевой представить жизнеописание Н.‑Д. была ее книга в серии «Жизнь в искусстве»» (она вышла в 1979 году). Инна довела свой рассказ до 1917 года, а дальше вести жизнеописание от своего имени не стала.

Она не захотела писать портрет Н.‑Д. на фоне Большого террора. Спасая книгу, Инна Натановна придумала условного повествователя, некоего Петра Адриановича из провинциального городка Борисоглеба, и от имени этого человека изложила несколько ключевых эпизодов, случившихся в жизни Н.‑Д. после революции. То есть она смикшировала свой голос и свою интонацию, которая держит любое существенное повествование.

И. Соловьева сочиняла книгу в «глухую пору листопада» (так назывался роман ее приятеля Ю. Давыдова). Уникальную способность руководителя советского МХАТа открывать новое время как новую пьесу она могла бы описать как никто иной. Она сама в той пьесе жила, там сформировалась, но рассказать о зрелом сталинизме в театре, который стал слепком небывалого государства, И. Соловьева не решилась. Свое авторское право она уступила «Петру Адриановичу».

Чем можно гордиться?

Надо сказать, что именно в книге о Немировиче-Данченко Инна Соловьева позволила себе описать самочувствие творческих людей в эпоху безвременья. Она привязала свои слова к размышлениям Н.‑Д. перед началом репетиций «Иванова» в 1904 году, после смерти Чехова. Немирович объясняет, как надо понимать пьесу, написанную двадцать лет назад, как трудно вжиться в психологию и умонастроение людей совсем иного времени. И тут Инна неожиданно сдваивает свой голос с голосом режиссера и фактически от своего имени продолжает: «…Но прежде чем это станет памятью об историческом периоде, ведь надо было все это прожить. Увидеть бесстыжую радость тех, кто только и ждал, когда скомандуют полный поворот назад. Увидеть низкое и торопящееся падение общества либерального, неосмотрительно забывшего оговорить в дни официально разрешенного свободомыслия, что свободно оно, лишь пока не последует других указаний свыше, – и вот ныне застигнутого государственными заморозками врасплох и налегке. Увидеть эти попытки продержаться на уступках, на обиняках, на выжиданиях, при том, что в конце концов все равно запрещают, хотя в общем уж и запрещать нечего – уже перемололось в муку».

И дальше откровенно и внятно Инна Соловьева говорит о собственной духовной развилке: «Мертвеют убеждения, живые единственно тем, что за них еще могут посадить, – и вот уже, кажется, хочешь, чтобы посадили или выслали. Восхищает, что есть кто-то, неизменно возвышающий голос, исходящий сарказмами, кажется, нарывающийся на арест и все же неприкосновенный (твой страх за него и гордость им как бы компенсируют то, что ты сам воды в рот набрал). <…> В ходу слово „безвременье“. Вот это оно и есть: время, которого для тебя как бы нет, которое ты не живешь, а пережидаешь, пока минует… Когда начинаются все эти зажимы и запреты, никто же не может сказать, надолго ли. Что-то подобное ведь бывало – но кончалось. Вычислены своего рода законы колебаний маятника влево и вправо. Ну, погодите немного. Не будем сейчас соваться. Сейчас с этим в цензуру? Вы с ума сошли… Минует год, и удивляешься, как вообще можно было надеяться это напечатать».

Там же она обронила слова, которые застряли в моей памяти на десятилетия вперед: «Остается гордиться ненапечатанными книгами. Потом гордятся ненаписанными».

Выгоревшая история

Мы начинали в конце 80‑х с многотомного Собрания сочинений Станиславского (завершили только в конце 90‑х). В 90‑х почти все издательские дела рухнули. Не было денег, перестало существовать издательство «Искусство». Но самое главное – у нас самих не было ясного понимания, как сложилось дело Художественного театра, как оно оказалось там, где оказалось. Помню, на одном из наших капустников тех лет студенты пели: «враги сожгли родную мхату». Не очень, правда, было понятно, где же эти «враги».

Приближалось столетие театра, за год до него прошло столетие «Славянского базара». Не забыть, как Петр Фоменко призвал всех присутствующих режиссеров вспомнить, чем завершилась идея идеального театра: «Они же (К. С. и Н.‑Д.) перестали разговаривать друг с другом».

К юбилею, как уже было сказано, выпустили двухтомный мхатовский справочник-путеводитель. Затея была вполне авантюрная. Не было людей, желающих трудиться в архиве, не было компьютерщиков, которые должны были оцифровать тысячи старых фотографий. А еще надо было создать хронику гастролей театра и его репертуара за сто лет. И напечатать в хорошем качестве эскизы замечательных художников, и сотворить раздел «Имена» (600 имен и тоже за целый век) и т. д.

Мы были свободными, но нам самим надо было решить, в какую сторону двинуться с этой свободой. Именно тогда было учреждено издательство «Московский Художественный театр». К тому, что уже сказано, добавлю, что в реальности было только звонкое название. У нас никогда не было директора или главного редактора, не было своего бланка, я совмещал в себе все должности, но занимался книгами на свой страх и риск, в свободное от основной работы время. Мотором и душой всех будущих книг и книжечек стала Инна Соловьева.

Начав делать двухтомник, мы рассчитывали не только на самих себя. Пригласили работников Музея МХАТ, критиков, историков театра, наших и зарубежных. Мы с Инной в четыре руки сочинили примерно треть портретов спектаклей, но самую адскую работу в разделе «Имена» Инна взяла на себя. Не подсчитывал, сколько текстов она сочинила, многие из них были подписаны аббревиатурой К. Р. – что на жаргоне, который возник во время совместной работы, расшифровывалось как «Коллективный Разум».

Выход двухтомника планировался на октябрь 1998 года. В августе разразился дефолт, он обрушил валюту, обнулил банки и бизнесы, зависла типография в Словении, в которой мы разместили наш двухтомник. В проезде Художественного театра той же осенью мэр Москвы Ю. Лужков превращал «Проезд Художественного театра» в пешеходную зону. Кошмар реконструкции соединился с ужасом зависшей книги. Сигнальный экземпляр роскошно изданного двухтомника (художником был В. Валериус) мы получили из Словении за несколько дней до юбилея.

В Художественном театре двухтомник окрестили пышным словом энциклопедия.

Охранная грамота

Сто избранных спектаклей за сто лет портретировали наши друзья, ведущие театроведы и критики. Наиболее трудные работы, менявшие ход жизни советского МХАТа, мы с Инной взяли на себя. Важнейшая развилка советской истории МХАТа – 1926–1927 годы, два ключевых поворота. Я написал про «Дни Турбиных», а Инна – про «Бронепоезд 14-69». Важно было прояснить, как на короткой дистанции театр опробовал основной вектор своей будущей жизни.

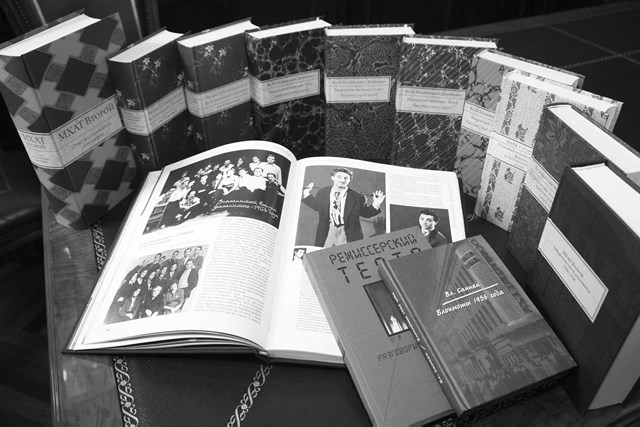

Стенд с книгами научно-исследовательского сектора. Фото Е. Цветковой

МХАТ перестал определять собственную судьбу. Эту судьбу определяло государство, цензура, секретная полиция, критики-пропагандисты, наконец, Сталин. Решение встретить «Турбиных» жесткой кампанией было принято на Политбюро, и сама эта кампания показала, какую цену отныне придется платить МХАТу за то, чтобы работать в новой стране.

С «Бронепоездом» дело пошло по той же схеме: сначала запретили, потом милостиво разрешили. Деваться было некуда, «на алтарь Октябрьских торжеств» надо было положить идеологически выверенный спектакль. Они и положили.

И. Соловьева описала подробности идеологической рихтовки на выходе спектакля перед премьерой: «В сцене „Депо“ меняют звук, вместо отчаянной гармони – „Ах, шарабан мой!..“ и вместо похоронного марша конец идет под „Интернационал“ (вызван хор; успокаивающий реперткомовцев прием уже сработал в „Днях Турбиных“). В финале на сцену въезжал бронепоезд, люди со знаменем на передней площадке, озаренный пейзаж в открывшемся высоком проеме. На первые спектакли билеты раздавали как октябрьскую премию».

«Бронепоезд 14-69», в отличие от «Дней Турбиных», был встречен государственным одобрямсом. Одним из важных моментов стало противопоставление правильного «Бронепоезда» сомнительным «Дням Турбиных». Самый запоминающийся театральный плакат юбилейного 1927 года строился на том, что герои «Дней Турбиных» гибнут на мхатовской сцене под колесами «Бронепоезда 14-69».

Это был урок послушания, который театр усвоил надолго. Так же надолго усвоил свой урок хорошо начинавший прозаик Вс. Иванов. Он просто отстранился от того, что делал театр из его «Партизанских рассказов». Что называется, умыл руки.

В 30‑е годы, когда «Бронепоезд» станет эталоном правильного искусства, автор оставит в дневнике редкое признание: «писал переломанными руками, соображал истоптанным мозгом».

Все выше, и выше, и выше…

Мы отобрали лучшие спектакли советской поры, но, отобрав лучшие, получили неожиданный эффект. Спектакли шли друг за другом в строю как в знаменитом марше, который стал с 1933‑го гимном военно-воздушных сил СССР: «Все выше, и выше, и выше Стремим мы полет наших птиц». Начали думать, что можно сделать. Через несколько дней Инна Соловьева сочинила два внятных текста про «Зеленую улицу» (1948) и «Залп „Авроры“» (1952), чтобы снизить фанфарную интонацию. В «Зеленой улице» к тому же дебютировал студент Школы-студии Олег Ефремов, который прививку от тошнотворной халтуры запомнил на всю жизнь.

Обдумывая ситуацию разделенного МХАТа, мы с Инной сочинили врезку, которая визуально отделила послевоенную эпоху от той, что началась в 1970 году с приходом в Художественный театр О. Ефремова. Это был единственный случай, когда текст шел за двумя подписями. Приведу несколько абзацев, в которых теперь с очевидностью проглядывают наши будущие работы.

«В Художественном театре изначально был заложен сюжет предстоявшей ему жизни – со своей завязкой, со своими перипетиями, со сложным сплетением линий. Именно этой „сюжетностью“ Художественный театр исходно отличался, например, от Малого, чья форма существования не имеет завязки и не обречена на финал. Чувство своего конца, не раз посещавшее „художественников“, не знак нервности или избыточной требовательности. МХТ в самом деле доходил до точки не однажды; но всякий раз начинался некий новый его цикл – со своим вновь завязывающимся сюжетом, со структурной связью соседствующих работ, с их взаимным „окликанием“, с возвратами тем, с развитием мотивов.

А. Смелянский и О. Ефремов в работе над макетом книги к 60-летию режиссера. Фото И. Александрова

С середины 50‑х МХАТ переживает один из самых драматических периодов своей истории. Была жизнь с великой идеей, был период, определенный служением ложной идее. Наступила эпоха, в которой невозможно обнаружить никакой идеи. Спектакли могли быть занимательнее или скучнее, грубее или тоньше – но ни в одном не было властной необходимости сценического высказывания, обаяния творческой воли, преследующей для всех важную цель».

«Это не наш праздник…»

О. Ефремов в наши книжные волнения особо не вникал. Однако месяца за два до юбилея вдруг высказал печальную мысль: «Это ведь не наш праздник. Это праздник тех, кто придумал идею Художественного театра. Вот и все дела».

Спустя несколько недель после презентации того, что мхатовский народец именовал энциклопедией, Олег Николаевич предложил собрать актеров и обсудить работу. На мой вопрос, зачем это нужно, ответил уклончиво: «Ну, знаешь, некоторые ко мне заглядывали, жаловались. Вот пусть поговорят». Обсуждение двухтомника в портретном фойе было недолгим. Одна известная актриса, теперь покойная, высказала обиду от имени не так упомянутых: «Ну что ж это получается, про Андровскую там у вас 40 строк, а про Виктора Гвоздицкого 80?!» Обе статейки были помечены инициалами И. С. (Соловьевой), а статья о Викторе Гвоздицком инициалами И. С. и О. В. (то есть Инны Соловьевой и Ольги Егошиной). Тогда же Инна в ответ на замер качества количеством строк придумала термин «строчкомер» и объяснилась: да, это, конечно, странно выглядит, но я исходила из того, что про Андровскую написаны сотни статей, а про Витю почти ничего нельзя найти (она высоко ставила Гвоздицкого как актера).

Кстати, среди невольно обиженных оказался тогда и мой давний друг Михаил Козаков. Получив в подарок на презентации увесистые два тома, сразу открыл второй, то есть раздел «Имена», и обнаружил, что его там нет. С какой-то неожиданно детской капризной интонацией спросил: «А вообще, зачем такие книги издаются? Кому это нужно?» Я не удержался от смеха и напомнил, что он ведь на сцене МХАТа не играл, а только репетировал. К счастью, с Мишей мы не поссорились.

Выношу этот сор из мхатовской избы, потому как из такого сора собираются иногда очень важные книги по истории театрального быта. Ну, например, наш двухтомник писем-донесений Ольги Сергеевны Бокшанской своему патрону Немировичу-Данченко (это 2005 год). Мы придумали это издание вместе с Инной и в итоге получили своего рода inside history, или путеводитель по «подводному миру» советского МХАТа. И. Соловьева там была составителем, редактором и комментатором, а я сочинил большую вступительную статью «Летописец из конторы».

Олег Ефремов на обсуждении в портретном фойе сидел с непроницаемым «покерным» лицом. Через полчаса вынес вердикт: «Ну хорошо, а сейчас давайте скажем спасибо тем, кто сделал эту работу, уверен, что эти два тома украсят главные библиотеки нашей страны, а может быть, и мира».

Актеры шумно согласились.