Анатолий Смелянский

Товарищество на вере. Памяти Инны Натановны Соловьевой

Соната

В начале века мы выпустили одну из самых глубоких и продуманных книг Инны Соловьевой. Книга называлась так: «Художественный театр. Жизнь и приключения идеи». Развитие первоначальной идеи Художественного театра во времени и его многократные перевоплощения она назвала сюжетным существованием.

Этот сюжет разветвлялся и развивался через непредсказуемые препятствия. Она сохраняла в голове основные нити сквозного действия. Частный театр с грузом многомиллионного бюджета, с постоянной угрозой краха заставлял держать ухо востро, чуять конкурирующие силы, оглядываться на то, что творится в театральном деле в Европе и шире – в мире. Сюжет прирастал подкастами взрослеющих студий. На всех крутых поворотах истории им самим надо было решать, длить ли приключения идеи художественного театра или пора дело сворачивать.

В начале книги Инна уподобила сюжетную жизнь театрального организма музыкальному произведению. Сравнение нашла в записных книжках Станиславского: «Вот пианист играет сонату. А вот дирижер ведет оркестр – играют симфонию. Пианист вряд ли станет настоящим музыкантом: он слишком спешит. Он не доигрывает allegro, он торопится взяться за andante, чтобы так же скомкать и его. А ведь соната как целое возникает только при влюбленности в каждую из ее частей. Каждая из них – тоже живая целостность. Лишь потом – как чудо и итог – откроется соподчиненность частей в единящем их развитии. Вот у дирижера это-то и получается. Поэтому он дирижер великий».

И. Соловьева прослеживала «сонатную» форму от самых истоков МХТ до конца 20‑х годов, когда эта форма обрушилась вместе со страной, которая призвала театр к жизни.

Первая часть книги была выполнена, я бы сказал, в академическом стиле. Посылая главу за главой на прочтение и совет, не раз спрашивала: а я не занудила, будет ли это интересно нынешнему читателю? Я ее всячески ободрял, но про себя ждал второй главы, той, где И. С. должна была представить послереволюционные, то есть самые гибельные повороты в приключениях художественной идеи.

Эта вторая часть называется «Другая жизнь». Здесь Инна ощутимо поменяла писательскую оптику. Превращение МХТ во МХАТ, а потом в Первый МХАТ, и окончательно, на 55 лет, во МХАТ СССР им. Горького она толковала с острым чувством сопричастности. Не знаю, вспоминала ли И. Соловьева тему «нашествия» в «Ленинградской симфонии» Шостаковича, но возрастающая мощная и не отпускающая душу тема угрозы проникла в ее интонацию. Из далекого Серебряного века она приблизилась вплотную к веку собственному. Без всякой оглядки, от первого лица, она стала портретировать родину-время. В сущности, возникла «соната» о том, что случается с живым и мощным театральным организмом, когда единственным мотивом его существования оказывается минувшая слава.

И. Соловьева ведь не просто портретирует спектакль «Хлеб», воспевший насильственную коллективизацию. Она привносит в портрет глубоко личные мотивы. Ей важно, что драматург В. Киршон был соратником отца (а сам Киршон был одним из лидеров РАПП). Инна была подростком, когда в 1938 году уничтожили В. Киршона и многих его сподвижников. Она не забывает, что «Хлеб» был вполне успешным спектаклем, а потому еще более опасным в ситуации, которая возникла в результате коллективизации и голодомора.

В послесловии к дневникам И. Кудрявцева Инна Соловьева снова выскажется на больную тему: «„Хлеб“ – пьеса ужасающая, ставить ее было удобнее, потерявши стыд и совесть. Они потеряли уважение к себе, вот что случилось в Художественном театре».

В академическом исследовании, нарушая каноны жанра, И. Соловьева превратила авторский нарратив в горячую прямую речь. Она доказывала как выросший из архива историк и убеждала как театральный писатель. Апелляция к собственному детству и юности тоже была аргументом.

«В „Хлебе“ играли великие актеры второго поколения художественников – Добронравов, Хмелев. Но для них проверка пьесы стоящей за нею реальностью переставала быть законом.

Трехлетнему ребенку было тогда, в январе 1931 года, понятно, что в стране беда. В городские двери звонили, и у нас просили хлеба деревенские люди в лаптях и кацавейках; как будто их из дому выгнали, не давши по-зимнему одеться, без валенок. Так оно и было: выгнали, разорили, раздели, ложись и умирай. – Что ж, неужели к ним в дверь не звонили, к людям из Художественного? Можно быть уверенным: и звонили, и они подавали, и теплой одеждой делились, и кого-то, может, пускали пожить (у моего деда-доктора в его доме в городе, который тогда назывался Зиновьевск, несколько месяцев жила девочка тоже лет трех, ее семья вымерла в великий голод на Украине; голод был создан искусственно – не засуха, а государственное злодейство; доктор, слава Богу, имел возможность какое-то время кормить сироту; потом за Тапочкой приехала ее тетка. Такое было в порядке вещей, добрых людей было не так уж мало».

Не отдельными фразами, но всеми документами, введенными в оборот, книга отвечала на вопрос, который занимал театральное сообщество на рубеже веков: когда и каким образом завершил свой срок старый Художественный театр. Ответ был развернутый, многосоставный, обнимающий толщу жизни, в которой И. С. была и летописцем, и живым свидетелем.

«Художественного театра больше нет…»

Фраза, вынесенная в подзаголовок, принадлежит К. С. Написана в сугубо конфиденциальном письме в Москву в феврале 1923 года, то есть через несколько недель после начала триумфальных гастролей в Америке. Там еще несколько слов: «надо привыкнуть к мысли, что Художественного театра больше нет». Это чувство овладевало К. С-ом многократно по всей жизни театра. Его МХАТ переставал для него существовать в Америке во время гастролей, когда не было премьер, не было репетиций, никакой «работы актера над собой». Касса, успех, деньги, возможность выжить и как-то помочь оставшимся в заложниках в Москве. Если есть только это – то «удожественного театра больше нет».

И. Соловьева описывает, как, вернувшись из Америки в августе 1924 года и воссоединившись с теми, кто оставался в Москве, люди Художественного театра пытаются творчески ответить новой жизни. Ну, как позднее скажет Б. Пастернак: «Хотеть в отличье от хлыща / В его существованье кратком / Труда со всеми сообща / И заодно с правопорядком». Да и правопорядок в середине 20‑х еще не держит всю страну мертвой хваткой. Первый советский сезон, который К. С. провел без своего могучего соратника и оппонента (Н.‑Д. отправился в Америку со своей Музыкальной студией), его явно обнадежил. Это не умирание дела, а попытка его воскрешения. У автора книги рождается даже изящная формула такого рода «концов» и «начал» мхатовского сюжета: «Даже признав, что „Художественного театра больше нет“, на этом „нет“ точку не ставили и „книгу жизни“ театра не закрывали. После точки начинали с отступа и нового абзаца».

С такого «отступа» начал свою постамериканскую жизнь К. С. Он буквально распрямляется в стремлении сделать что-то творчески новое. Ставит спектакль за спектаклем, знакомится с новыми авторами, активно общается с большевистской властью. Гурьбой входит в спектакли советского МХАТа блестящая плеяда молодых актеров Второй студии. По словам К. С., не только М. Яншин – Лариосик, но весь состав «Турбиных» – «счастливая игра неповторяющегося случая». К. С. считает свой первый сезон в красной Москве вторым «Пушкино». Высшего сравнения в его лексиконе не было.

Через «отступы» и «абзацы» идет кардиограмма мхатовской жизни 20‑х годов. И. Соловьева детально показывает, как ломается налаженный за четверть века уникальный механизм, как в него проникает порча.

Осенью 1928 года запрещен «Бег» Булгакова, а потом «Самоубийца» Н. Эрдмана (и у Мейерхольда, и у Станиславского). Эти «отмены» четко указывали направление. В сущности, эти непоставленные спектакли покончили с сюжетным, в терминах И. Соловьевой «сонатным», существованием художественной идеи. «Год великого перелома» она без обиняков называет терминальным. МХАТ как здание, как место народного обожания продолжает существовать, но с подмененной группой крови.

Послушность театров обеспечивается полной финансовой зависимостью от государства – «из всех возможных моделей существования театральных предприятий к концу 20‑х годов в СССР сохранилась только модель государственного предприятия».

Помимо всех прочих дарований, у Инны была способность отыскать в архиве ничтожный бюрократический документ, обладающий решающей силой для понимания общественно-политической ситуации, в которой выживает МХАТ. Вот экспертный прогноз, вышедший из недр Агитпропа ЦК ВКП (б): «В условиях диктатуры пролетариата, когда театры являются собственностью советского государства… когда в наших руках имеются такие средства регулирования и направления театральной жизни, как государственные субсидии и Главрепертком, – все театры более или менее быстро могут развиваться в сторону социалистическую, могут и должны пережить полосу идейно-политической реконструкции».

Кантилена обрывается. То есть исчезает сама возможность сюжетного существования. «В новых условиях, – это одно из самых емких определений И. Соловьевой, – „идея МХТ“ жить не могла (как в измененных, отравленных промышленными выбросами водах не может жить рыба. Во всяком случае, эта рыба. Какая-то другая, пожалуй, может)».

Поэзия слабости

Оглядываясь назад, легко заметить, как наши книги и книжечки откликнулись на идею сюжетного существования. Десятилетие, которое отделяет книгу И. Соловьевой про «жизнь и приключения идеи» от книги «Первая студия. Второй МХАТ», оказалось едва ли не самым насыщенным в ее писательской жизни. В эти годы коллективными усилиями в секторе подготовили книгу «МХАТ Второй. Опыт восстановления биографии» (книга вышла в 2010 году). Коллективная работа была затем детализирована работой индивидуальной: научный сотрудник сектора З. П. Удальцова собрала «свидетельства и документы» короткой жизни МХАТа Второго с 1926 по 1936 год. Обе книги вышли друг за другом. В коллективной работе был раздел «Имена», как в юбилейном издании 1998 года, но в 2010 году никто на нас не обиделся. Некому было обижаться. Живая и самая плодоносная ветвь изначального МХТ была отсечена решением правительства СССР. МХАТ Второй в постановлении именовался «так называемым» – в 1936 году словосочетание звучало приглашением к казни.

Несколько лет Инна находилась в этой больной теме мхатовского прошлого. Она сочиняла про погибший театр большую книгу, а я, написав краткие предисловия к нашим работам про МХАТ Второй, ушел в многосерийную телевизионную программу. Называлась она «Михаил Чехов. Чувство целого». Готовясь к одной из серий, наткнулся на статью Леонида Гроссмана о последней роли Чехова на сцене своего театра. Просвещенный литературовед попенял М. Чехову за досадную ошибку: у Сухово-Кобылина, мол, гнев и сарказм, а замечательный артист припал к какому-то неверному источнику. И он назвал этот источник: «поэзия слабости». Так иногда бывает: пишущий желает направить играющего на путь истинный, а на самом деле проговаривается наблюдением, идущим к тайной природе актерского дарования.

Конфликт в театре М. Чехова И. Соловьева связала с глубинными процессами, происходящими в стране. «В театральных неладах нередко отзываются колебания нетеатральные. Первое может предвещать второе (из более близкого нам времени: история Олега Ефремова перед распадом СССР)».

И. Соловьева прежде всего разводит актерский гений Чехова и его способности как руководителя театра. «Нельзя спрашивать с человека, тем более нельзя спрашивать с гения, чтобы он дал то, чего у него нет… Рядом с Михаилом Чеховым, каков он по природе, воздух сгущается, а не светлеет». В этой точке Инна подходит к драме, которая разыгралась внутри ведомого М. Чеховым театра. «Нелады» выплеснулись в публичное поле, Чехов потерял устойчивость, стал жаловаться советскому начальству, конфликт втянул в свою воронку самых первых людей, включая К. С. и Мейерхольда. В таких ситуациях гений актера был ему только обузой.

Немирович-Данченко предвидел возможный финал. В марте 1923 года он сообщал К. С. в Америку: «Чехов, между прочим, о чем-то замечтал, о каком-то особом, почти религиозном направлении театра и начал увлекать на это свою Студию „довериться“ ему вполне. Я его поддерживаю, даже не зная, чего он хочет, потому что от него как от талантливого человека можно все-таки больше ожидать, чем от работы более „серединных“. Но способен ли он быть „вожаком“?»

«Почти религиозное направление» – это, конечно, увлечение Чехова антропософскими идеями, которые повернули его мозги. Он был актером, и увлечение австрийским доктором философии Рудольфом Штайнером было не бо́льшим «преступлением», чем увлечение К. С. французским психологом Теодюлем Рибо и его «аффективной памятью». Такого рода увлечения тогда еще не считались смертным грехом. Проблема оказалась в другом. Возглавив новый театр на площади Свердлова, актер стал «диктатором» (это его определение). Но первый артист в театре – это еще не вожак в стае. Гений Чехова мог увлечь своими озарениями группу актеров, но «вожаком» советского театра под именем МХАТ Второй он стать не мог.

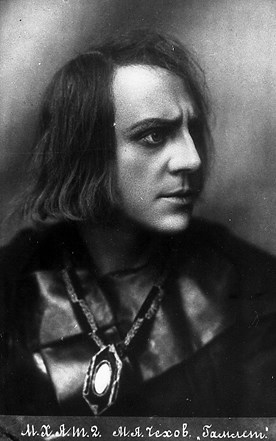

Против М. Чехова, замечает И. Соловьева, поначалу выступили ведь не власти предержащие, а именно его товарищи по театру. Один из самых одаренных соратников Чехова еще со времен Первой студии Алексей Дикий стал самым яростным его оппонентом. Уже после смерти Сталина, когда ни самого М. Чехова, ни МХАТа Второго не было на земле, А. Дикий написал мемуары, в которых вспоминал репетиции «Гамлета», где группа очарованных Чеховым актеров стала заниматься странными упражнениями. Для «земнородного» Дикого это «радение» или «столоверчение» было органически неприемлемо. Вот портрет Чехова – принца датского, врезавшийся в память мемуариста: «Бледный, с тонким и чахлым лицом вырожденца, с гривой белых легких волос, длинными прямыми космами спадающих на плечи, метался по сцене чеховский Гамлет, ничего, в сущности, не добиваясь, терзаясь невозможностью оставить грешную землю, удалиться в тихую юдоль созерцания, небытия. Для этого Гамлета „не жить“ было бы высшей отрадой».

Ревнивый глаз «земнородного» прекрасно уловил внешний рисунок актерской игры. Но источников чеховского триумфа он разгадать не захотел. О том, что это был за спектакль, написала сразу же после премьеры другая артистка и подружка Чехова по Первой студии Софья Гиацинтова: «Миша душой говорит, и так как язык этой души необычайно талантлив, его слышат все и все плачут… в три ручья».

Земнородные и мистики

О чем плакали? В поисках ответа Инна Соловьева решила изучить помрежевский экземпляр пьесы. То есть той пьесы, по которой игрался спектакль о принце датском. Выяснились интереснейшие обстоятельства. Михаил Чехов играл по тексту не только сокращенному, но измененному глубинно и последовательно. «Текст, – замечает И. Соловьева, – перебирают слово за словом, пересеивают. Меняются, сжимаются реплики. Останавливаются, не договариваются монологи. Кажется, не бывало Гамлета, столь готового смолкнуть».

Мы оба тогда сошлись на том, что источники нового Гамлета каким-то образом соотносились у Чехова с его новым увлечением. Антропософские туманы были им впитаны художественно, то есть вошли в его репетиции и тренинг, в адаптацию текста, в световую партитуру, когда призрак убитого отца являлся не в своем телесном облике, а просто в виде светового луча. «Он не рассуждает, а ощущает, – напишет П. А. Марков. – Это философия, ставшая частью существа человека, мысль, которая стала чувством, болью и волей Гамлета».

Конфликт между «земнородными» и «мистиками» (обвинение М. Чехова в мистике было одним из самых грозных) выводил актерский конфликт во МХАТе Втором к центральным проблемам новой идеологии. Мистические настроения были сокровенными актерскими красками не только у М. Чехова, мистическим писателем аттестовал себя в письме правительству СССР М. Булгаков. «Приверженность мистике десятки лет была статьей идеологического кодекса, – напишет И. Соловьева. – По этой статье, как по уголовной, лишали прав, шили дела, давали срок… И антропософия, и практика Михаила Чехова с мистикой связаны. Отрицать это людей МХАТа Второго до конца их дней заставлял треклятый кодекс. А по сути, искусству так же негоже растворяться в мистике, как негоже ее чураться. Между ними родство достаточно дальнее, и потому союз их разрешен, не бесплоден».

М. Чехов – Гамлет. Фото из архива Музея МХАТ

В книге своей Инна нашла слово, которое связало интерес М. Чехова к мистическим краскам с атмосферой времени. Это слово – морок. Не только в смысле мрака и тьмы, но именно в переносном плане: нечто одуряющее, помрачающее рассудок. Морок правил в «Деле» Сухово-Кобылина, об-мороком Муромского завершалась сцена в адской канцелярии Варравина. В стенах театра Чехова правил хаос актерской ссоры, а за стенами ему откликался морок политический. И. Соловьева впервые сближает театральный скандал с политическим скандалом под названием «шахтинское дело». Архив подсказал ей замечательную деталь: на открытые заседания в Колонном зале Дома союзов (то есть в нескольких шагах от МХАТа Второго) приглашали как на премьеру. Дело «вредителей» закончилось приговором: одиннадцать обвиняемых были приговорены к «высшей мере социальной защиты», то есть расстрелу.

М. Чехов покинул СССР в дни завершения процесса.

Не нужно быть человеком столь уязвимым и впечатлительным, как Чехов, чтобы решиться на отъезд. Реакция – бежать – была в его природе. Так он внезапно бежал с репетиции «Чайки». Так бежал 13 декабря 1917 года, не закончив спектакля «Потоп».

Покидая «вымечтанный» им театр, М. Чехов не до конца понимал, с кем и с чем он имеет дело. То он хватался за вузовскую пьесу «Фрол Скабеев» и быстро выпускал ее на своей сцене – как «прививку от расстрела». То он обращался к тогдашнему начальнику Главискусства с просьбой дать ему новый театр взамен его собственного: «Один в поле не воин, я не могу один, без защиты правительства, без Вашей защиты в одно и то же время проводить сложную художественную работу и защищаться от сотен нападок и помех…»

Тому же А. Свидерскому он обещает создать театр, который будет соответствовать грандиозным задачам революции: «Торжественность, сила, героизм и сознательное стремление к высокой цели». В связи с последним предложением И. Соловьева заметила: «по средствам и по существу антипод Первой студии».

Некоторые темы и заготовки Инна Соловьева оставила будущим историкам. Ну, например, парный портрет Чехова и Мандельштама: «По хрупкости, по незащищенности эти двое схожи (твердое, тонкое, прозрачное, бьющееся – GLASS, как и было обозначено на пальто мастера-игрушечника [Калеба]. Бьющийся сосуд гения. Всякая сволочь радуется – как легко разбить)». Обоих по жизни преследовал страх. У обоих непредвиденные зигзаги поведения. У того и у другого юность связана с Петербургом (резкая печать Петербурга у одного, примечательно полное отсутствие оттиска на другом). Не сближает ли их примесь «хаоса иудейского» в крови? У обоих дар «предсобытийной тревоги», унаследованный от праотцев-пророков, и от них же – порыв бежать.

Когда Чехов «добежал» до Берлина, он сочинил письмо А. Луначарскому (одному из его главных покровителей в советской Москве). Вот тут бывший руководитель МХАТа Второго впервые сформулирует с небывалой для него ясностью причины своего «бегства»: «Я изгнан простым, но единственно непереносимым фактом нашей театральной жизни повседневного времени: бессмыслицей ее… вопросы эстетики стали вопросами позорными, вопросы этики… считаются раз и навсегда решенными. … Целый ряд художественных настроений и душевных красочных нюансов подведены под рубрику мистики и запрещены. В распоряжении театра остаются бытовые картины революционной жизни и грубо сколоченные вещи пропагандного характера».

Инна Соловьева обрывает сюжет М. Чехова и его театра в пределах того, что случилось в Советской России. Спектаклем «Мольба о жизни» для нее заканчивается история МХАТа Второго. Этот спектакль для нашей книги про МХАТ Второй вспомнила Майя Туровская. Она была немного старше Инны и успела увидеть «Мольбу о жизни».

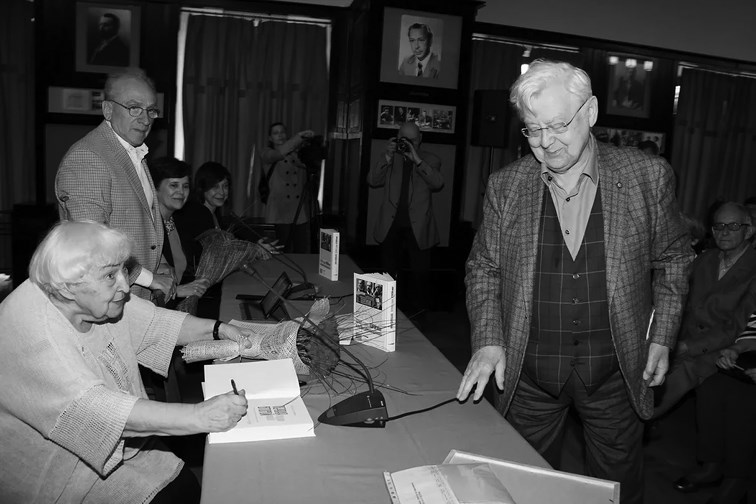

И. Соловьева, А. Смелянский, И. Прохорова, О. Табаков на презентации книги «Первая студия. Второй МХАТ». 2016. Фото Е. Цветковой

Книга о Первой студии и Втором МХАТе вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Презентацию устроили в портретном фойе. С большим букетом цветов явился Олег Табаков, сказал какие-то веселые слова про «Инку» и «Майку», вспомнил, что они писали о нем полвека назад. Олег уйдет от нас в марте 2018-го, а годом позже в Мюнхене, не дожив несколько месяцев до 96, уйдет вслед за ним и Майя Туровская.

Финальные фразы книги Инны Соловьевой «Первая студия. Второй МХАТ» звучат строго, как давно выношенный приговор:

«Театра, ради которого он уезжал, Чехов не создаст.

Злой судьбы – если он бежал от нее – он избежит.

Точку в повествовании о МХАТе Втором поставят в 1936 году».