Аркадий Ипполитов

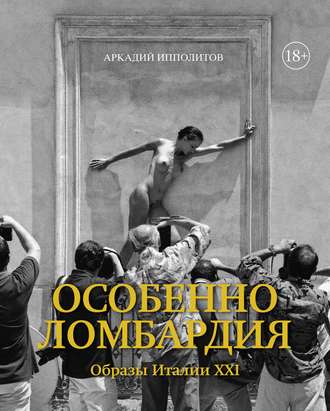

Особенно Ломбардия. Образы Италии XXI

Глава третья

Милан

Кастелло Сфорцеско

Кастелло и Кремль. – История Гризельды. – Lo stile visconteo. – История Милана. – Надгробие Гастона де Фуа. – Меха для раздувания огня. – «Бежин луг» Филиппо Липпи. – Поэт Корреджо и юноша Лотто. – Палеохристианство. – Санта Мария прессо Сан Сатиро. – Casa degli Omenoni. – Искусственная челюсть. – Ящерицы Кастелло Сфорцеско. – Продавцы вуду и русский баянист

Милан. Кастелло Сфорцеско

С легкой руки Муратова все умные и образованные русские люди, обходя стены Кастелло Сфорцеско, любят заметить, что замок напоминает им родные башни Московского Кремля. Замечание, радующее умных и образованных своей тонкостью, так как содержит в себе многое: это и величие Московского царства Ивана III, равное величию Италии, его брак с византийской царевной, узаконивший претензии Москвы на название Третьего Рима, культурная политика царства, приезд Аристотеля Фиораванти, строительство Успенского собора, и, конечно, красные кремлевские башни, построенные уроженцем Милана Пьетро Антонио Солари, известным также как Петр Фрязин, ну и «Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля, Просыпается с рассветом Вся Советская земля». Умным и образованным известно, что миланские архитекторы, строившие Московский Кремль, взяли за образец зубцы и башни Кастелло Сфорцеско, так что какое русское сердце не сожмется от сладкой и тихой радости при виде силуэта замка, возникающего на бледно-голубом миланском небе, стоит только вынырнуть из запруженных машинами улиц виа Данте и форо Бонапарте, застроенных доходными домами (во всех итальянских городах есть виа Данте, и обычно она почему-то очень некрасивая и скучная).

Нет такого сердца. Но прежде чем сжаться, сердцу хорошо бы решить, от чего оно сжимается и перед чем. Вообще-то Кастелло Сфорцеско – совершеннейшая фикция. В начале XIX века замок был абсолютной руиной и Наполеон подумывал о том, чтобы его окончательно снести и выстроить на его месте что-нибудь приличное. Прекрасно выступили миланские либералы: они обратились к Наполеону с петицией, предлагающей поступить с Кастелло Сфорцеско так же, как и с Бастилией, ибо это здание являет собой символ насилия и самовластия. Справиться с огромной руиной Наполеон не успел, и на изображениях начала XIX века мы видим, что Кастелло Сфорцеско торчал на краю города бесформенной и бесполезной грудой. Только в конце XIX века началось его восстановление, а точнее – воссоздание, так как восстанавливать было нечего. В XIX веке был вырыт и ров, а знаменитая башня Филарете вообще возникла только в 1900 году.

Вид Кастелло Сфорцеско, вызывающий сжатие русского сердца, – это продукт XIX столетия и его увлечения историей: замок стал восстанавливаться как раз в то время, когда в моду вошло средневековье, рыцари, дамы и трубадуры. Отличный, надо сказать, продукт, поэтому он нравится гораздо больше, чем настоящая средневековая архитектура: такой замок был бы замечательной декорацией к балету «Раймонда» Глазунова. Наши стены древнего Кремля тоже от Наполеона сильно пострадали и восстанавливались после московского пожара примерно в то же время, что и Кастелло Сфорцеско, в XIX веке. Да и потом над Кремлем советская власть много поработала, не меньше чем современность над Кастелло Сфорцеско, сильно пострадавшим от американских бомбардировок. Сегодняшняя схожесть Кремля и Кастелло – это не схожесть Москвы Ивана III и Милана герцогов Сфорца, а схожесть двух памятников совсем другой эпохи – эпохи романтического историзма, который так хорошо имитировал старину, что в его исполнении прошлое казалось гораздо более привлекательным, чем подлинная древность: так театральные декорации красивее действительности, которую они якобы изображают. От красоты имитации и сжимается русское сердце.

Ну что ж, имитация, декорация, реконструкция, черт с ним, какая разница; нам, русским, все равно, мы о Янтарной комнате, памятнике путинского правления, говорим как о «реставрации», хотя она просто-напросто новодел, и Петергоф для нас все-таки шедевр петровского барокко, а не чудо советской послевоенной архитектуры, так что придираться к подлинности Кастелло значило бы для нас проявлять излишний пуризм. Тем более что эта имитация итальянского историзма получилась очень обаятельной, просто не стоит в чистеньких рвах, расчерченных дворах и фальшивых подъемных мостах искать историческую подлинность – ее в этом дорогостоящем киносъемочном павильоне нет. Но дух герцогов Висконти и Сфорца все же витает в Кастелло, в тех небольших фрагментах архитектуры замка, что сохранились, в росписях Залы делле Ассе, в обломках скульптур, прислоненных к стенам замка, в плюще и глициниях, обвивающих стены, в ящерицах, бегающих по камням в жаркие дни, быстрых и неуловимых, как леонардовская улыбка. К тому же музей замка просто набит прекрасными произведениями, относящимися ко времени этих династий, правивших в Милане в XIV и XV веках и определивших миланский характер. Одно из самых прекрасных – это фрески, изображающие «Историю Гризельды», привезенные в музей Кастелло Сфорцеско из замка Роккабьянка под Пармой, выстроенного Пьером Мария Росси для своей возлюбленной Бьянки Пеллегрини, откуда и идет название замка – Роккабьянка, Скала Бьянки. Росписи были отделены от стены, отвезены в Милан и смонтированы в специальном павильоне, занимающем целый зал экспозиции Кастелло Сфорцеско, в том порядке, в каком они изначально и были расположены.

Новелла «История Гризельды», рассказанная в последний, заключительный день «Декамерона» Боккаччо, является воплощением идеала мачизма на все времена. Рассказывает ее один из молодых людей, Дионео, повествуя о том, как Гвальтьери, маркиз Салуццо, юный, неженатый и бездетный, «жениться и обзаводиться детьми не собиравшийся, в чем сказывался его недюжинный ум», целый день охотился на птиц и зверей и был абсолютно счастлив, как вдруг подданные приступили к нему со своими домогательствами – женись да женись, – «дабы ему не остаться без наследника, а им без правителя». Гвальтьери согласился при условии, что жену он выберет сам и что подданные его выбору противиться не будут. Заручившись их согласием, он отправился в деревню к беднейшему крестьянину по прозванию Джаннуколе и взял в жены его дочь Гризельду, предварительно уведомив ее, что ей придется во всем угождать ему, «что бы он ни сказал и как бы ни поступил». Гризельда согласилась, тогда Гвальтьери публично заставил ее раздеться, оставить отцу всю свою одежду и, обрядив ее в специально приготовленный убор, отвел в свой замок. Свадьба была отпразднована, и придворные, сначала фраппированные выбором маркиза, вскоре полюбили Гризельду, потому что «она стала до того обаятельна, очаровательна и учтива, что, глядя на нее, можно было подумать, будто она никогда раньше не пасла овец и была дочерью не Джаннуколе, а какого-нибудь важного господина».

Вскоре Гризельда родила очаровательную дочь. Все было хорошо, но Гвальтьери взбрендило в голову испытать жену, поэтому он сообщил ей, что подданные недовольны рождением дочери и он должен ее убить. Гризельда тихо вздохнула, но без слова дочь отдала, попросив только, чтобы младенца не оставляли «на съедение зверям и птицам». Через некоторое время Гризельда родила сына, но Гвальтьери и тут не успокоился, стал говорить, что подданные недовольны, что ими будет править внук Джаннуколе, поэтому и его надо ликвидировать. Гризельда и на это не стала возражать, отдала сына, так что Гвальтьери, «если б не знал, какая она любящая мать, – она проявляла эту любовь, пока он ей разрешал, – он, уж верно, подумал бы, что она равнодушна к детям». Не успокоился он и на этом и вдруг стал говорить, что Гризельда ему надоела, что женился он на ней слишком молодым, что она его не достойна и что он будет просить у папы римского разрешение на развод.

Гризельда и тут не произнесла ни слова против, согласилась покинуть дворец маркиза и вернуться в деревню в чем мать родила, то есть в том виде, в каком пришла к Гвальтьери, только испросила разрешения в награду за свою девственность, принесенную ею маркизу, надеть сорочку, в чем ей милостиво не было отказано. Прошел слух, что разрешение на развод получено, что маркизу везут невесту, молодую, знатную и прекрасную, и Гвальтьери, продолжая свои упражнения в садизме, явился к Гризельде в деревню со следующими словами: «Я собираюсь ввести к себе в дом мою невесту и готовлю ей торжественную встречу. Ты знаешь, что у меня в замке нет таких женщин, которые прибрали бы в комнатах, как подобает перед великим семейным празднеством, и позаботились бы о многом другом. Ты – бесподобная хозяйка, так вот ты и наведи порядок в доме, пригласи, по своему усмотрению, дам, каких подобает, а после свадьбы можешь идти домой».

Гризельда согласилась и на это, принялась подметать и убирать, а когда появилась невеста, была с ней очень любезна и сказала Гвальтьери: «Мне она очень понравилась, мой повелитель, и если она так же умна, как и прекрасна, в чем я совершенно уверена, то, вне всякого сомнения, вы будете наисчастливейшим супругом. Но только я осмелюсь обратиться к вам с просьбой: если можно, не наносите ей ран, какие вы наносили вашей первой жене, – я не уверена, что она перенесет их: она моложе вашей первой жены и воспитана в неге, а та с малолетства привыкла к невзгодам».

Тут Гвальтьери разрыдался, обнял Гризельду и признался ей, что эта девушка – их дочь, скрываемая все это время им в Болонье, что сын также жив и что «я – твой муж, и люблю тебя больше всего на свете». «Кто еще, кроме Гризельды, мог бы не просто без слез, но и весело переносить неслыханные по жестокости испытания, коим Гвальтьери ее подверг? А ведь ему было бы поделом, если б он напал на такую, которая, уйдя от него в одной сорочке, спозналась бы с другим и живо согрелась бы под чужим мехом» – так заканчивает свой рассказ Дионео и Боккаччо вместе с ним.

Гризельда – воплощение идеальной женщины для фаллоцентричного мира, и мне она все время предстает в образе Анук Эме из «8 1/2» Феллини. Не той, реальной героиней Анук Эме, которая бесконечно разбирается со своим Марчелло Мастроянни, подначиваемая подругой, а фантастической, из мечты-сновидения, где она, в скромном платочке, простая и элегантная, подтирает грязь за феллиниевским гаремом. Анук в этой сцене – вылитая Гризельда, так что в «8 1/2» Феллини продолжает традицию ренессансного мачизма: итальянские аристократы-мачо полюбили специально к свадьбе украшать залы замков росписями с историей Гризельды в назидание и поучение своим супругам.

Роспись, выставленная в Кастелло Сфорцеско, удивительно хороша: на стенах сцена за сценой рассказана вся новелла Боккаччо, рассказ очень незатейлив, живопись наивна и несколько тяжеловесна. Деталей не много, не много и живописных ухищрений, все крупные, написанные гризайлью фигуры на темно-зеленом фоне: молодые люди в обтягивающих ноги рейтузах и коротких кафтанах, женщины в платьях, подпоясанных под самой грудью, с гладко зачесанными волосами, убранными под чепцы, похожие на шляпки 50-х годов, со сбритыми и заново очень высоко подведенными бровями. Мода эта – с прической, собирающей волосы сзади в пучок столь туго, что лбам это придает особую высоту, делая лица несколько удивленными, – явлена нам на портретах Пизанелло, на Мастера истории Гризельды сильно повлиявшего, и мне все время кажется, что брови этих дам на лоб так высоко залезли от легкой боли, что им причиняют столь туго зачесанные волосы; фигуры из замка Роккабьянка очень элегантны той самой неуклюжестью, что свойственна лучшим произведениям alta moda. К тому же это сочетание серого и темно-зеленого, с небольшими вкраплениями бордо… так просто и шикарно, и все это хорошо бы смотреть под музыку Вивальди, так как этот композитор в 1735 году написал рэп «Гризельда», обычно именующийся «музыкальной драмой», длинную, тяжеловесную и изысканную оперу, звуки которой идеально соответствуют неспешному живописному повествованию. Пазолини, снимая свой «Декамерон» 1971 года, лучший фильм об итальянском Ренессансе, явно вдохновлялся шикарной простотой этой росписи: замечательная «История Гризельды» из Роккабьянки в изображении художника начала XV века как будто представляет нашу мечту-сновидение – фильм и сновидение почти одно и то же – о дворе миланских герцогов, о dolce vita времен Висконти и Сфорца.

Автор этого цикла фресок до сих пор не определен, но в разговорах об атрибуции постоянно всплывает имя Антонио да Чигоньяры, загадочного художника, работавшего в Милане, а потом в Ферраре, где он упоминается в связи с росписями палаццо Скифанойя, самого эзотерического произведения кватроченто, посвященного зодиакальной символике. Ему приписывается также участие в создании одной из колод карт Таро и изображений фигур Луны, Солнца, Звезды, Мира, Силы и Умеренности в ней. В Кастелло Сфорцеско были перевезены не только стены, но и потолок зала «Истории Гризельды» из Роккабьянки, также инсталлированный в музейном павильоне, и росписи потолка привлекают внимание чуть ли не большее, чем росписи стен, так как на потолке изображены созвездия в виде аллегорических фигур, представляющие своего рода учебное пособие по астрологии того времени. Потолок очень полюбился всем поклонникам оккультизма, и воспроизведения фигур созвездий из Роккабьянки кочуют по всем итальянским астрологическим сайтам.

Фрески с «Историей Гризельды» происходят из замка из-под Пармы, но они имеют прямое отношение к Милану – сохранилось свидетельство того, что они были свободным повторением подобного цикла, заказанного Джан Галеаццо Висконти еще в XIV веке, – и прекрасно обрисовывают то, что подразумевается под понятием lo stile visconteo, висконтиевским стилем, очень важным для Милана. Именно при Висконти Милан стал столицей мощного герцогства. Милан и до Висконти был большим и богатым городом, но при герцогах – Висконти же стали герцогами, только овладев Миланом, – в нем образовался двор, один из самых блестящих в Европе, связанный с Францией, с немецкими княжествами, подражающий придворной рыцарской культуре, так что на итальянскую основу миланского характера наслоились влияния французские и германские, поэтому Милан оказался самым готическим из всех итальянских городов, но с готикой особой, миланской, гораздо менее богобоязненной, чем северная, но зато декоративной, легкой и светлой. Герцоги Висконти испытывали склонность более к астрологии, чем к схоластике, к турнирам, чем к крестовым походам, к любовной лирике, чем к молитве. Резная слоновая кость, инкрустированная мебель, узорчатый бархат, тонко сделанное оружие – вся эта специфика ремесел Северной Италии была Висконти особенно востребована и очень ценима. Lo stile visconteo – это изощренная роскошь, в которой есть определенная тяжеловесность, как есть она в тисненом бархате или покрытых чернью доспехах, но которая уравновешивается рассчитанной и стильной скупостью, никогда не переходящей в скудость. Это роскошь пространств замков Висконти, широких галерей с готическими окнами, резных мраморных фасадов, тяжелой мебели темного дерева, украшенной белым орнаментом из слоновой кости. Lo stile visconteo чувствуется в Милане и сейчас, и лучшие витрины на виа Спига и виа Монтенаполеоне – не что иное, как все тот же lo stile visconteo.

Вообще-то род Висконти, происходивший из Павии, царствовал в Милане не так уж и долго. Джан Галеаццо Висконти стал первым герцогом Миланским в 1395 году благодаря указу императора Священной Римской империи Венцеслава IV, подарившего ему этот титул за взятку в 100 000 флоринов. Уже в 1402 году Джан Галеаццо умер от чумы, и герцогство унаследовал его сын Джан Мария, которому было всего 13 лет, так что его мать, Катарина, стала регентшей при нем. Во время регентства, как это часто бывает, герцогство распустилось, началась борьба между различными семействами за влияние и власть, но сын чуть подрос и быстро все это прекратил: мать отправил в замок в Монце, где она вскоре и умерла то ли от яда, то ли от чумы, и знатные семейства приструнил. Этот Джан Мария Висконти славен тем, что тренировал своих мастифов для охоты на людей, выведя специальную породу. В 1409 году, когда ему было всего двадцать, он, возвращаясь с очередной войны, был встречен миланской толпой, кричавшей ему: «Мира! Мира!» Герцог приказал своей армии напасть на эту мирную демонстрацию, и солдаты перебили двести человек; герцог после этого запретил вообще произносить слова «война» и «мир», так что во время службы священники латинское pax, мир, заменяли словом tranquillitas, спокойствие. Роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир» вообще был запрещен.

Или нет, это преувеличение? Насчет Толстого не помню точно, но все равно, все Висконти были очень выразительны, Джан Мария уже в 1412 году, когда ему стукнуло всего двадцать два, был убит на ступенях церкви – частое дело в этой религиозной стране, – и герцогом стал его брат Филиппо Мария Висконти, очень сильно подверженный приступам паранойи, наследственной болезни этого семейства. Параноики умные, хитрые и подозрительные, Филиппо Мария таким и был, причем, несмотря на свое сладострастие, он не оставил прямых наследников мужского пола, и поэтому после его смерти в 1447 году династия герцогов Висконти прекратила свое существование. В Милане ненадолго воцарилась республика, а в 1449 году власть захватил его зять, Франческо Сфорца, женатый на дочери Филиппо Мария, Бьянке Марии. Герцогство было восстановлено и находилось под началом фамилии Сфорца вплоть до 1535 года, года смерти последнего из династии, Франческо II. Сфорца, сыгравшие в истории Милана большую роль, были, однако, лишь продолжателями рода Висконти, настоящих герцогов волей императора Священной Римской империи. Право на престол первого из Сфорца, Франческо I, подтверждал лишь брак с Бьянкой Марией Висконти, и он это прекрасно осознавал, всячески подчеркивая свое родство с Висконти. Из герцогов Сфорца самым известным стал герцог Лодовико, прозванный иль Моро, пригласивший Леонардо в Милан.

Французы, король которых Людовик XII был правнуком Джан Галеаццо Висконти через свою бабку Валентину, тоже претендовали на Милан, и эти претензии послужили причиной бесконечных французских нашествий на Италию в конце XV – начале XVI века. Закончилось это тем, что Лодовико был свергнут с трона в 1500 году, увезен во Францию и через восемь лет умер в заключении в замке Лош.

Французы в Ломбардии долго не продержались, после Лодовико на престоле успели посидеть его сыновья Массимилиано и Франческо II, умершие без наследников. После смерти Франческо II в 1535 году и конца династии Сфорца Милан перешел под власть испанского короля Филиппа II, испанцы владели Миланом полтора столетия, вплоть до начала XVIII века, пока их не сменили австрийские Габсбурги. Французский поход Наполеона Габсбургов из Милана выгнал, и в городе была установлена республика, просуществовавшая до тех пор, пока в 1805 году Наполеон не решил провозгласить себя королем Италии. В 1814 году снова вернулись Габсбурги, устроившие под своим протекторатом объединенное королевство Ломбардо-Венето с представителем австрийского дома во главе, просуществовавшее вплоть до 1859 года, когда после австро-итало-французской войны Ломбардия объединилась с Пьемонтом под властью Савойской династии, тем самым положив начало грядущему объединению Италии.

Из сложной и не слишком благополучной истории Милана следует, что наиболее независимым и сильным он был при герцогах Висконти, какими бы уродами они ни были, поэтому-то понятие lo stile visconteo существует, а со Сфорца ничего подобного, несмотря на Леонардо, не связывается. Кастелло Сфорцеско, несмотря на то что он Sforzesco, также образец lo stile visconteo, и любовь Лодовико Сфорца к Леонардо – опять же наследство герцогов Висконти, так что улыбки миланских леонардесок естественно входят во все тот же lo stile visconteo. Да и Лукино Висконти, самый великий миланец XX века, – наследник побочной ветви фамилии первых герцогов Милана; Сфорца, хотя члены их фамилии были тиранами Пезаро и занимали многие крупные церковные посты в XVI и XVII веках, ничего подобного на свет не произвели. Фильмы же Висконти – одно из самых ярких проявлений lo stile visconteo.

Один из шедевров собрания Кастелло Сфорцеско дает особенно ясное представление о миланском вкусе начала XVI века, о lo stile visconteo, унаследованном Сфорца. Это надгробие Гастона де Фуа, герцога Немурского, работы миланского скульптора Агостино Бусти, прозванного Бамбайя. В то время ломбардцы вообще были мастерами надгробий: мраморные памятники в церквах Северной Италии, представляющие собой саркофаги, на которых возлежат умершие – в парадных одеждах, в платьях и доспехах, детально проработанных, всегда обладают особой аурой, не свойственной ни флорентийским, ни римским надгробиям. Быть может, влияние северной готики с ее особым почтением к смерти и с ее особым натурализмом, что чувствуется в лучших произведениях северной готической скульптуры, столь ощутимое в Ломбардии и сросшееся с итальянской пластичностью, что ломбардцам с рождения свойственна, и дает столь потрясающий результат. Североитальянские мраморные надгробия, стоящие не у стен, как в Риме или во Флоренции, а в центре капелл, так что их можно обойти со всех сторон, излучают тихое напряжение и внутреннюю тишину, полностью подчиняющие пришедших к усопшим, пусть это будет даже толпа совсем тупых туристов в шортах, желающих вспышками фотоаппаратов отметить свое отпускное присутствие около давно умерших аристократов. Мраморные фигуры кажутся спящими, они никогда не выглядят старыми не только из-за ранней смерти, но и потому, что скульпторы никогда не делали портрет с натуры: обычно между смертью и созданием памятника проходило много лет, так что черты усопшего скульптор воспроизводил или по ранним изображениям, или вообще фантазировал, пользуясь приблизительным описанием. Но этой приблизительности совершенно не чувствуется, неподвижные фигуры всегда очень индивидуальны; они, эти мертвые, парадоксально приближают зрителя к жизни, которая ощутима в них с силой поразительной: это не мертвые, это именно усопшие, и в Судный день они поднимутся по зову архангельских труб в своих расшитых платьях и латах, встанут вместе с нами и окажутся рядом с окружавшими их туристами в шортах – теперь уже обряженных в приличные темные костюмы, – и все вместе мы предстанем пред Высшим Судией. Ведь время – не что иное, как только краткий миг перед Последним Судом, перед которым мы все равны, а следовательно, все одинаково живы или одинаково мертвы.

Даже среди замечательных ломбардских памятников надгробие Гастона де Фуа выделяется особо. На мраморных подушках с мраморной же вышивкой покоится голова молодого придворного рыцаря, совсем юноши. Его лицо украшено легкой курчавящейся бородкой, видно, только что отросшей, первой, руки скрещены ниже пояса и держат мраморный меч, чей конец по-фрейдистски обломан временем. Лицо юноши, с полными губами и закрывающими глаза округлыми веками, очень красиво многообещающей юношеской красотой, ведь красота, по Стендалю, – это обещание счастья. Гастон де Фуа, воссозданный резцом Бамбайи, воплощает собой обещание счастья, и от его мраморной смерти веет таким покоем, что она совсем не страшна, а благостна, – чего ж бояться, если, умерев пятьсот лет тому назад, можно оставаться таким красивым и обещать так много счастья. Благоуханный покой ломбардской смерти.

Юный принц Гастон де Фуа, сын Жана де Фуа и Марии Орлеанской, был внуком Элеоноры Арагонской, королевы Наварры. Любимец короля Людовика XII, он погиб в битве против испанцев при Равенне в 1512 году, в возрасте двадцати трех лет; это была большая потеря для французского рыцарства, так как, несмотря на свою юность, Гастон де Фуа уже заслужил прозвище Молния Италии за свои подвиги. Французы, тогда контролировавшие Милан, устроили ему пышные похороны и заказали гробницу лучшему из миланских скульпторов, Агостино Бамбайе. Гробница была готова только в 1517 году, спустя пять лет после смерти Гастона, и представляла собой большую и сложную конструкцию, включавшую множество мраморных скульптур святых и рельефов с изображениями событий из жизни юного герцога Немурского. Впоследствии гробницу размонтировали, некоторые ее фрагменты попали в различные музеи, в том числе в лондонский Музей Виктории и Альберта и туринскую Галерею Сабауда, но большая часть осталась в Милане, в том числе и само изображение Гастона де Фуа, перейдя в музей Кастелло Сфорцеско, где ему посвящен целый зал. Скульптуры святых и рельефы тончайшей работы, окружающие молодого воина, покоящегося на вышитом мраморном ложе, как-то удивительно хрупки, и мраморная хрупкость ансамбля гробницы замечательно соответствует образу юного рыцаря, умершего в двадцать три года: смерть столь же сильно любила Гастона де Фуа, как и король Людовик XII. Вырвав его юность из-под власти времени, смерть наделила Гастона способностью вечно обещать счастье.

Мраморы Бамбайи изъедены временем: многие головы на рельефах отбиты, в скульптурах и в самом надгробии есть многочисленные утраты, так что они производят впечатление кусков сахара, тающих в воде, или тающего снега. Сияние тающего мрамора ореолом окружает спящего Гастона де Фуа, вечное таяние во времени, и что-то истомленное, истаявшее висит в воздухе вокруг лица юноши с округлыми веками и только-только пробившейся бородкой, что-то легкое, нежное и опасное, как знаменитый ломбардский туман, описанный всеми, но сегодня из Милана практически исчезнувший, так как его изгнала из города современность. В творениях Бамбайи есть эта особая ломбардская туманность, смягчающая очертания предметов, и поэтому, быть может, готика и ренессанс в них не то чтобы смешиваются, но сливаются, и это слияние – особая черта все того же lo stile visconteo. Хотя впрямую Агостино Бамбайя с фамилией Висконти никак не был связан, его произведения, его мраморные вышитые подушки, его тающие рельефы, его Мадонны, наделенные грацией фарфоровых статуэток, очень близки изощренной роскоши вкуса первых герцогов. Надгробие Гастона де Фуа, наверное, лучшее произведение Бамбайи из дошедших до нас и самое впечатляющее, но когда-то его мраморные фасады, составленные из скульптур и рельефов, обильно украшали Милан, создавая ему славу одного из красивейших городов Италии, – мраморы исчезли, как и туманы, – сегодня впечатление о них можно составить лишь в зале Гастона де Фуа в Кастелло Сфорцеско и перед фасадом Павийской Чертозы.

Милан. Кастелло Сфорцеско

В собрании замка целые залы забиты доспехами, музыкальными инструментами, мебелью и другими образцами ремесел Милана, которыми этот город всегда славился. Рыцарские доспехи показывают, сколь декоративным было в Италии искусство убивать, напоминая какие-нибудь клавесины с их росписями и рельефными украшениями, имеющими отношение к музыке такое же, какое имеют отношение к убийству всякие головы и лапы на эфесах миланских шпаг и кинжалов. То есть прямое, ибо по сути своей оружие и музыкальные инструменты – предметы функциональные, их форма подчинена высшим целям: у музыки – гармонии, а у убийства – смерти. И гармония, и смерть – отвлеченно-абстрактные истины, безжалостные и бесчеловечные, так что искусство музыки сродни искусству убивать; декоративные излишества же смягчают то и другое.

Обычно мимо отделов декоративно-прикладного искусства принято пробегать – рассматривать все мелочи, чашки и плошки утомительно, но в Кастелло Сфорцеско я бы советовал на минутку перед ними задержаться, хотя бы перед мехами для раздувания огня в одном из первых же залов. Удивительная конструкция: обыкновенная и чисто утилитарная вещь, корпус из кожи, деревянные ручки и что-то вроде горлышка, из которого должен поступать воздух, но все это покрыто замысловатым рельефом, гротесками с сиренами, сфинксами, лапами, лицами, грудями и листьями аканфа, разноцветно и пышно. Огромный пустынный зал с готическими окнами, к которым надо подниматься по ступеням, за окнами – ломбардский ноябрьский туман, воздух разрежен и холоден. В высоком мраморном камине с мраморными гротескными рожами горят поленья, пол из черно-белых мраморных квадратов, во всем зале – лишь несколько массивных резных кресел, инкрустированных костью, и около камина лежит этот предмет роскоши, путано пестрый, со своей ненужной и поэтому прекрасной декоративностью. Картинка из быта конца XVI века будет посильнее любой картинки из сегодняшнего Architectural Digest, и вот этот-то зал, рисующийся воображению благодаря мехам для раздувания огня, он-то и есть настоящий lo stile visconteo.

В коллекции живописи Кастелло Сфорцеско много замечательных картин, там есть и Мантенья, и Беллини, и Филиппо Липпи. «Мадонна Умиления» флорентинца Филиппо Липпи, сидящая прямо на земле, с младенцем в розовой рубашонке на руках, особенно привлекательна. Мадонна на младенца не смотрит, взгляд направлен в сторону, младенец неуклюж, как-то смешно завалился на бок, похож на тряпичную куклу, а вокруг Мадонны белобрысые ангелы в белых длинных рубашках, как будто крестьянские дети после бани, с удивительными лицами – ну чистый тургеневский «Бежин луг», «всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Илюша, Костя и Ваня», только у Филиппо Липпи их шесть, на одного больше, зовут – Петя, все тесно сгрудились вокруг Девы Марии и смотрят прямо на зрителя с большой заинтересованностью. Кроме ангелов-мальчиков перед Мадонной еще стоят коленопреклоненные святые; у святого Петра Мученика в голове с натянутым на нее капюшоном застрял нож, как в арбузе, застрял прямо в капюшоне, причем на капюшоне, белоснежном, ни пятнышка крови, – картина Филиппо Липпи блистательно демонстрирует вкус Флоренции, аристократично-простой, – ведь только подлинные аристократы представляют ангелов в виде Феди, Павлуши, Илюши, Кости и Вани, и только аристократ «Бежин луг» мог написать – и поэтому «Мадонна Умиления» очень выделяется в собрании, посвященном миланской живописи и миланскому вкусу, тоже аристократичному, но чуточку перенасыщенно-снобскому по сравнению с флорентийским.

Снобизм – одно из свойств lo stile visconteo. В Кастелло много всякой хорошей живописи, но меня особенно завораживают два небольших ломбардских портрета начала XVI века из этого собрания, «Поэт, читающий в лесу» Антонио Корреджо и «Юноша с книгой» Лоренцо Лотто. Листва густых древесных крон плотно заполняет фон картины Корреджо, и кажется, что одетый в черное мужчина находится на опушке в какой-то чаще, куда он забрался почитать маленький томик, совсем не похожий на молитвенник, – стихов, наверное, и, наверное, Петрарки. Ерофеев сразу вспоминается: на кухне что-то упало, наверно, книга, наверно, Борхес, – портрет Корреджо изображает ломбардского интеллектуала около 1617 года, для которого чтение Петрарки было столь же точной приметой, как и для советского интеллектуала около 1985 года чтение Борхеса. В портрете привлекательна не то чтобы даже странность изображенного поступка: залезть в чащу, чтобы стихи почитать, это только в романтизме делали, да и то описывали больше, чем делали, поступок не совсем ординарный, – но еще больше поражает странность желания быть изображенным знаменитым художником в черном скромном наряде и так, что лица почти не видно, лицо опущено в томик; заплатить за это немалые, вероятно, деньги, и это вместо того, чтобы заставить художника изобразить себя во всей красе, в полный фас, чтобы потомки и запомнили, и восхитились. Это кем же надо быть и какой вкус иметь?