Аркадий Ипполитов

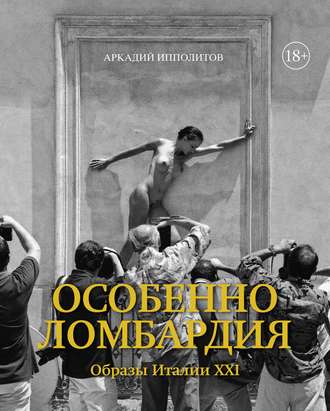

Особенно Ломбардия. Образы Италии XXI

7 сентября украл пряжку стоимостью 22 сольди у Марко, живущего у меня. Пряжка эта была серебряной, и украл он ее из моего кабинета. После того как Марко долго искал ее, она была найдена в сундуке названного Джакомо. <…>

Когда я был в доме Галеаццо Сансеверино и подготавливал его выезд на турнир, несколько оруженосцев разделись, чтобы примерить костюмы дикарей, приготовленные для праздника. Джакомо подкрался к кошельку одного из них, лежавшему на кровати вместе с другими вещами, и взял все деньги, которые там нашел, – 2 лиры 4 сольди. Когда я получил в подарок турецкую шкуру, чтобы сделать из нее пару сапог, Джакомо через месяц украл ее у меня и продал за 20 сольди. И на эти деньги, как он мне сам признался, купил анисовых конфет. <…>

В первом году плащ, 2 лиры; 6 рубах, 4 лиры; 3 камзола, 6 лир; 4 пары чулок, 7 лир».

И далее, когда Салаино подрос:

«Серебряная парча 15 лир 4 солл.

Красный бархат для отделки 9 –

Шнуры 9 –

Пуговки 12 —».

В музее Амброзиана существует картина «Иоанн Креститель», приписываемая Салаино и являющаяся вариацией луврского леонардовского Иоанна. У Леонардо святой Иоанн – воплощенная двусмысленность, а здесь юный святой совсем уж оторва, худой, рыжий и вороватый, с хитрющими глазами и улыбочкой прихиппованного апаша из квартала лондонского Сохо. Дьяволенку, о котором мы так много знаем и который бередит душу уж не одного поколения леонардоведов, сам Леонардо посвятил только педантичные записи о мелких расходах, которые, не будь они написаны рукой гения, могли бы принадлежать мелкому лавочнику. В оправдание Леонардо надо сказать, что записи касательно гардероба Салаино – чуть ли не единственные записи Леонардо о хозяйственных расходах, и сентиментальная, очень симпатичная снисходительность – «и на эти деньги, как он мне сам признался, купил анисовых конфет» – к мелким кражам Дьяволенка сквозит сквозь бухгалтерию, как леонардовская улыбка.

Леонардо принадлежит и следующая, очень выразительная запись:

«Акт соития и все, что стоит с ним в связи, так отвратительны, что люди скоро бы вымерли, если бы это не был освященный стариной обычай и если бы не оставалось еще красивых лиц и чувственного влечения».

Вот и все о любви у Леонардо: бухгалтерский счет и эта запись.

История с Салаино очень миланская. В ней и сухой расчет, и неуловимая чувственность, и болезненная нежность, готика, леонардески и витрины современных модных улиц; и, собственно говоря, рассказываю я ее лишь к тому, чтобы сказать, что барокко, с которым большинство итальянцев живет по соседству и которое повсюду в Италии играет столь большую роль, полностью определяя Рим и Неаполь, например, в Милане, в отличие от остальной Италии, не то чтобы не столь явно, но очень своеобразно.

Что такое барокко?

Сочное, пульсирующее мясо, сочащееся и необычайно красивое, сияющее, блестящее. Любой барочный дворец, итальянский или итальянизирующий, все равно, – это мясная туша, роскошно развалившаяся перед вашими глазами. Как мясная туша, барокко втягивает в себя взгляд, и барочное искусство обволакивает, засасывает, поглощает и переваривает зрителя. Барокко несовместимо с тем, что обычно называют «хорошим вкусом», в нем слишком все изобильно, чрезмерно и преувеличено. Оно нестерпимо чувственно, так что у человека хорошего вкуса, брезгливого, как человеку хорошего вкуса и положено, барокко вызывает неприязнь. Надо сказать, нет ничего невыносимее так называемого хорошего вкуса брезгливых людей.

Барокко – это мясо.

Пусть даже это будет не Караваджо и Рубенс, пусть это будет нежный Гвидо Рени или строгий Ланфранко – в их религиозных композициях, в любом «Крещении» или «Проповеди Иоанна Крестителя», полуобнаженные и обнаженные тела извиваются на фоне глубокой и невыносимой зелени и голубизны, как бразильские танцоры капоэйры. В барокко сладострастно телесны аскеты и гедонисты, соблазненные и соблазнители, девственники и развратники, нищие и повелители. Барокко ненасытно в своем отвратительном великолепии и великолепном отвращении, оно способно избиение младенцев переделать в восторженное славословие разделке молочных поросят и мясную лавку представить как трагедию массового убийства. В своей неутолимости оно мешает все пять чувств, и искусство барокко звенит, смердит, гремит, благоухает, забивает желудок, оставляя то привкус горечи, то неимоверную сладость, и вызывает дрожь то обжигающим, то холодящим прикосновением.

Духовность барокко – а это, быть может, последний духовный, а не рациональный стиль в европейском искусстве – насквозь пропитана вздыбленной плотью. Символ барочной духовности – «Экстаз святой Терезы» Лоренцо Бернини – просто брызжет соком сладострастия, воспринимаемым как духовная эманация. Или семяизвержение, но так как «акт соития и все, что стоит с ним в связи, так отвратительны», то такое барокко в Милане трудно найти.

Нет в Милане величественных сводов, по которым порхают стаи ангелов, слышен шелест крыльев, пух в глаза, в рот и в нос, выводки младенцев сидят на хорах и кафедрах, ножки свесили, ангелы, сотни, тысячи ангелов, – «эй вы, народец вы такой-сякой! Довольно реять вереницей гибкой, хотел бы видеть я у вас улыбку, так, беглую, слегка, краями рта, меня и эта скудная черта оставила б навеки восхищенным; высокий мальчик, ты прелестней всех, а ну, на шее расстегни рубаху, чтоб промелькнул во взгляде томный грех… отвертываются! Я не в накладе! Сложенье их еще приятней сзади». Это я Гете цитирую, его Мефистофеля, созерцающего небесное воинство в апофеозе «Фауста». Видно, Мефистофель задрал голову, на барочную роспись уставился и пережил то, что так точно выразил Уистен Хью Оден в своей фразе: «Ангелы – это чистый интеллект».

Такого барокко в Милане почти нет. Барочные шоу для Мефистофеля и Одена там практически отсутствуют, хотя улыбка, так, беглая, слегка, краями рта, леонардовская, перешла в миланское барокко, и «эта скудная черта оставила меня навеки восхищенным», – но барокко в Милане связано в первую очередь с именем Карло Борромео, воспринявшим фразу Одена «Ангелы – это чистый интеллект» несколько по-другому, чем Мефистофель. Карло Борромео был святой, а Мефистофель был чертом.

Профиль Карло Борромео так же характерен для Милана, как и леонардовская улыбка. Карло Борромео родился в 1538 году, его отец, Джильберто, относился к знатнейшим миланцам, а мать, Маргерита, была урожденной Медичи и родной сестрой будущего папы Пия IV. Будучи младшим братом, Карло должен был пойти по церковной линии, что он охотно и сделал: когда ему было только двенадцать лет, один из его дядей – все родственники Карло занимали высокие посты – поручил его заботам целое аббатство, которое мальчик контролировал, хотя еще и не принял духовного сана – все-таки в двенадцать рановато. Затем он обучался в университете в Павии, а в 1560 году, в двадцать два, был призван своим дядей, ставшим папой Пием IV, в Рим, где получил назначение на должность архиепископа Милана, и вскоре – кардинальскую шляпу. В это же время неожиданно умирает его старший брат, он остается единственным прямым наследником рода, и ввиду необычайной значимости фамилии Борромеи для всей Италии ему было официально предложено снять с себя сан, освободиться от обета безбрачия и продолжить род Борромео. Он отказался.

Милан и Ломбардия полны следами деятельности семьи Борромео, их многочисленными дворцами и виллами, и необычайной прелестью отличается здание палаццо, или, как миланцы его называют (не палаццо – дворец, а каза – дом), Каза Борромеи, XV века в самом центре Милана, перестроенное, разбомбленное американцами, но все еще сохраняющее чудесные детали вроде геральдического коленопреклоненного верблюда с короной на горбу, одного из гербов семейства Борромеи, венчающего легкую готическую арку входа. В том же Каза Борромеи сохранились готические росписи, запечатлевшие сцены светской жизни Милана XV века, близкие Пизанелло: прогулки и сцены игры в карты между кавалерами в широкополых шляпах и дамами в обтягивающих грудь и широких книзу платьях, с высокими лбами, с которых убраны гладко зачесанные волосы в огромные шляпы-грибы, напоминающие о стильности Италии конца 50-х. Росписи близки «Истории Гризельды» из Роккабьянки, и мастер, создавший эти притягательные сцены, также до сих пор неизвестен, хотя предположений высказывалось множество; условно его называют Мастером игр Борромеи, Maestro dei giochi Borromei. Росписи, хотя и порядком попорченные, дышат какой-то особой близостью к миланской жизни кватроченто и миланской элегантности вообще, к продуманности и сдержанности lo stile visconteo.

Собрания, изображенные на стенах Каза Борромеи, воскрешают в памяти собрание в загородном домике стильных миланских буржуа в «Красной пустыне» Антониони или собрания в миланской гостиной «Теоремы» Пазолини. В этой изысканно-чувственной атмосфере Карло Борромео вырос и, казалось бы, должен был бы стать типичным представителем золотой молодежи. После смерти старшего брата, когда Карло милостиво было предложено снять с себя сан священника, эта возможность ему и была предоставлена, но он, однако, от нее с отвращением отказался, предпочитая сохранять девственность. По его собственному признанию, он всю жизнь девственником и оставался; потому, наверное, что «акт соития и все, что стоит с ним в связи, так отвратительны».

В 1565 году, сразу после смерти дяди-папы, Карло покидает папский двор и едет в Милан, в котором начинает бурную деятельность. В первую очередь его не устраивает разложение его собратьев по профессии, погрязших в роскоши и разврате среди улыбок леонардесок, и он начинает гонять их в хвост и гриву, устрожая устав и его соблюдение. Заодно борется с ересями, особенно с угрозой протестантизма, добивается запрещения монашеского ордена умилиатов, основанного еще в XII веке, влиятельного среди интеллектуалов итальянского севера и ставшего в XVI веке оппозиционным по отношению к официальному католицизму. Карло вообще лютует, ведьм жжет, о чем его биографии предпочитают умалчивать. Умилиаты же были наследниками спиритуалов, весьма уважаемого духовного сообщества Позднего Ренессанса, к которому принадлежали и Микеланджело, и Виттория Колонна. Горбатый нос на оливково-бледном лице Карло Борромео стал знаком воинствующей Контрреформации, этого католического движения, возникшего как противоборство Лютеру и лютеранской Европе (за лютеранами же и их пасторами будущее, протестантская Англия и США, за католиками же прошлое, Испания и папский Рим), и его профиль называют очень аристократичным, хотя, переодень его из кардинальского облачения в соответствующий наряд, получится чистый злодей-еврей Феджин из телеверсии «Оливера Твиста». Вообще-то, как справедливо замечено в фильме Педро Альмодовара «Женщина на грани нервного срыва», девственницы такие противные…

Вкус Карло Борромео лучше всего проявлен в архитектурном шедевре, мало известном даже миланцам, в огромном здании il Collegio degli Elvezi, Швейцарского колледжа, специально созданного Борромео для обучения проповедников, направлявшихся в Швейцарию для борьбы с протестантизмом. Здание расположено по адресу виа Сенато, 10, и занимает целый квартал; очень хорош его сумрачный фасад, но особенно впечатляет ряд необъятных дворов внутри здания, окруженных строгими колоннадами простого тосканского ордера, создающими удивительный ритм, полный величественной отчужденности, столь свойственной императорскому Риму, Ватикану, Муссолини и итальянской бюрократии. Пространство, организованное этой архитектурой, безупречно, от его красоты дух захватывает, но есть в нем скрытая угроза, схожая с той, что ощутима в шедеврах муссолиниевского строительства, некая безжалостная строгость рассчитанного совершенства. Это творение архитектора Фабио Мангоне, созданное где-то около 1621 года, точно соответствует духу Контрреформации: ведь порожденное Контрреформацией барокко – это не только чувственность и экстаз, но еще и склонность к жестокому порядку, к выведению клонов, способных бороться с протестантизмом, с идеей спасения личной верой и вообще со всяким инакомыслием. Для создания армии таких роботов-клонов il Collegio degli Elvezi, этот безусловный шедевр тиранической архитектуры, и был предназначен. Не случайно потом, во времена Наполеона, il Collegio станет местом заседания сената Итальянского королевства, королем которого Наполеон провозгласит самого себя, а еще позже колоннады il Collegio очень полюбит Муссолини. Наполеон и Муссолини оставят в его архитектуре свои доделки и переделки, но Collegio все равно сохранит дух Борромео, и в чудной архитектонике дворов Швейцарского колледжа связь этих трех монстров, святого, императора и дуче, становится очевидной, слишком очевидной.

Деятельность во славу Контрреформации Карло Борромео не слишком красит, но нельзя не признать, что среди этих трех монстров он – самый симпатичный. Кроме преследований еретиков его деятельность имела и другие стороны: он много строил церквей и школ, развернул широкую благотворительную программу, заботился о системе миланского здравоохранения, переоборудовал госпитали, боролся с голодом и эпидемиями. В общем, кроме того, что был строгим и благочестивым архиепископом, он был еще и рачительным мэром и к тому же был настолько богат, что не был замешан ни в каких финансовых махинациях. Так что в 1610 году Карло Борромео был канонизирован и превратился в Сан Карло.

Мандзони в своем романе, посвященном XVII веку (слово «барокко» при этом в романе ни разу не встречается, в XIX веке барокко не пользовалось популярностью), отмечает два главных события, переживаемых Миланом – героем романа: это чума и голодный бунт. Чума и голод определяют сеиченто, время барокко, и чума и голод занимали Карло Борромео больше всего. Страшная чума 1576–1577 годов даже получила название «чума святого Карло», peste di San Carlo, и сегодня в середине виа Лекко, респектабельной буржуазной улицы современного Милана, виднеются ворота с колоннами и волютами, отмечающие вход в Лазаретто Сан Карлино. Это здание довольно старое, было воздвигнуто в 1488–1513 годах, но в 1576 году Карло Борромео расширил и переделал его по проекту маньериста Пеллегрино Тибальди, поэтому миланцы и дали ему ласковое прозвище Сан Карлино.

Церковь стояла в самом центре обширной территории госпиталя и была открыта со всех сторон, представляя собой церковь-киоск, как определил ее миланский специалист по барокко, показывавший мне остатки Лазаретто. Во время службы больные вылезали из своих каморок, заполняя обширное пространство вокруг церкви, и, так как стен у церкви не было, находящиеся под открытым небом прихожане могли присутствовать на службе, даже если церковь всех не вмещала. Великая картина барокко: окруженная стенами площадь с открытой церковкой, заполненная чумными больными, и звуки литаний плывут над толпой страждущих, грязных, оборванных, голодных, а священнодействие внутри церкви-киоска сияет золотом и серебром. Затем церковь Сан Карлино бесконечно переделывалась, стены были заложены, и она сейчас имеет вид милой постройки в духе Браманте. Лазаретто же практически исчез под застройкой XIX века, и сохранилась только часть его стены с несколькими келейками, которые теперь занимает православная церковь.

Мандзони так описывает Лазаретто: «Миланский лазарет (на случай, если этот рассказ попадет в руки кого-нибудь, кто его не знает ни по виду, ни по описанию) занимает четырехугольный, почти квадратный, огороженный участок за пределами города, влево от так называемых Восточных ворот; он отделен от городских стен рвом, наружным валом и небольшой канавой, окружающей его со всех сторон. Две продольные стороны его имеют длину почти в пятьсот шагов, две другие – короче примерно шагов на пятнадцать; все четыре стороны снаружи разделены на маленькие каморки, в один этаж; внутри вдоль трех стен тянется непрерывный сводчатый портик, поддерживаемый небольшими тонкими колоннами.

Комнатушек этих было двести восемьдесят восемь или около того. <…> Что касается жилья и питания для всех этих людей, то тут можно было бы прийти к самым плачевным выводам, даже не будь у нас на этот счет достоверных сведений, но они у нас есть. Спали вповалку по двадцать, по тридцать человек в каждой из этих каморок, либо прикорнувши под портиками, на клочке гнилой и вонючей соломы, а то и на голой земле, ибо хоть и было приказано, чтобы солома была свежая и в достаточном количестве и постоянно менялась, но на деле она была скверная, ее было мало и она не менялась <…> Ко всем этим причинам смертности, действовавшим тем сильнее, что обрушивались они на тела больные или истощенные, надо прибавить еще резкое колебание погоды: упорные дожди, сменившиеся еще более упорной засухой, принесшей преждевременный палящий зной. К этим физическим страданиям присоединились страдания душевные, тоска и отчаяние лишенных свободы, воспоминания о прежней жизни, скорбь о безвозвратно погибших близких, волнение за дорогих отсутствующих, взаимные обиды и отвращение друг к другу – столько всевозможных чувств, порожденных яростью и унынием, принесенных сюда либо здесь возникших. Потом – страх и постоянное лицезрение смерти, которая стала обычным явлением в силу всех этих причин и сама тоже сделалась новой и могучей причиной. И нет ничего удивительного, что за оградой лазарета смертность росла и увеличилась до такой степени, что имела все признаки – а многие так прямо ее и называли – моровой язвы».

Язвы, голод, грязь и нищета – это барокко. Мясо разлагающегося трупа.

Деятельность Карло Борромео предшествует барокко, она падает на конец XVI века и связана с Контрреформацией; но она барокко в Милане и предопределила. Собственно миланское сеиченто, seicento milanese, связано с именем кузена святого Карла, Федериго Борромео, сменившего его на посту архиепископа Милана в 1595 году в возрасте тридцати одного года; занимал он архиепископскую кафедру вплоть до 1631-го, года своей смерти, но Федериго боготворил своего кузена, причем в буквальном смысле – он добился его канонизации.

Федериго Борромео – один из героев «Обрученных»; он выступает в романе в роли доброго волшебника, помогающего Ренцо и Лючии соединиться и нарожать кучу детей. Федериго святым не стал, но его память также очень важна для Милана. Внешне Федериго сильно отличался от двоюродного брата: он был рыжеват, в юности имел тонкие и нежные черты, с мягкими глазами и волосами, никакой горбоносости, но затем слегка расплылся; он – типичный блондинистый миланец upper class; пара Карло и Федериго Борромео чем-то напоминает внешне отца и сына из «Теоремы» Пазолини, во всем несхожих, но при этом совершенно одинаковых: черного и выразительного Массимо Джиротти и анемичного и белесого Андреса Хосе Круса Сублетта.

Федериго был предан памяти кузена, продолжал его дело, но, как и предполагала его внешность, больше всего он был озабочен образованием и художествами: Федериго основал Библиотеку Амброзиана и картинную галерею, Пинакотеку, и при ней, также названной Амброзиана, открыл живописную школу, где работали все самые талантливые художники раннего миланского барокко: Джованни Баттиста Креспи, прозванный Черано, Джулио Чезаре Прокаччини, Пьер Франческо Маццукелли, прозванный Мораццоне, Даниеле Креспи. Около 1610 года, через четверть века после смерти Карло Борромео, когда он был канонизирован и стал Сан Карло, все эти художники прославились и приняли участие в создании серии полотен, посвященных жизни святого и чудесам, им сотворенным. Эти картины хранятся в сокровищнице Дуомо (в течение двух столетий к ним прибавлялись все новые и новые композиции, но самые талантливые созданы именно этими мастерами школы Амброзиана) и выставляются один раз в год, во время праздника Карло Борромео, происходящего в октябре – ноябре, вокруг дат его рождения и смерти. Эти картины – Квадрони, как они называются по-итальянски, Quadroni, Картинищи, – вывешиваются вдоль центрального нефа, так что пространство Дуомо превращается в своеобразную картинную галерею, выглядит все торжественно и чинно, и вся жизнь Карло Борромео предстает перед нами, с самого рождения, и постепенно рассказывается нам, как подрастали его нос и его благочестие.

Сам Карло Борромео много чего понаделал в миланском Соборе, он планировал сделать его фасад не готическим, а, согласно своему вкусу, пристойно-палладианским и очень вычистил интерьер, выкинув оттуда гробницы Джованни, Барнабо и Филиппо Мария Висконти, могилу Франческо Сфорца и его жены Бьянки, а также всех других коварных герцогов, очистил своды от готических сосулек, так что интерьер Дуомо менее готичен, чем экстерьер, но в то же время он и более подлинный, аутентичный (опять любимое словцо актуальной критики). Квадрони в пространстве Дуомо очень уместны.

Рассмотреть Картинищи непросто, они висят высоко под сводами арок, но создают настроение мрачной торжественности с некоторым оттенком испанскости, что так свойственен миланскому барокко и миланскому XVII веку, осененному горбоносым феджиновским профилем Карло Борромео. Сюжеты по большей части касаются чудесных исцелений, вроде как чуда Аурелии деи Анжели, – Аурелия выставляет зрителю опухшие ноги, изъеденные язвами, – или чуда Джованны Мороне, рожденной искалеченной; Джованна – вылитая Елизавета Смердящая. Карло Борромео, всегда в черном с беленьким воротничком, только на торжественные заседания он одевается во все красное, кардинальское, и Аурелию и Джованну приводит в порядок, а еще посещает прокаженных и проводит ночи в своем кабинете в бдениях и покаяниях. Изображения благочестивы и католичны в высшей степени, но вдруг, в каком-нибудь «Святом Карле Борромео, воздвигающем крест у ворот Милана» работы Черано, появляются фигуры, столь изысканно написанные, нервные и наряженные, и осеняют зрителя улыбками столь многозначительными, что дух захватывает, и из-под тени черных сутан придворных неожиданно выглядывает соблазн «красивых лиц и чувственного влечения», импульсы леонардовского сладострастия пробиваются сквозь благочестие, высшая духовность становится похожей на совращение, и оказывается, что художники, воспитанные в школе Амброзиана, даже и связанные заказом на историю жизни своего благодетеля, понаделали картин, полных мученичеств и искушений, друг от друга с трудом отличимых.

Картины обоих Креспи, Мораццоне и братьев Джулио Чезаре и Камилло Прокаччини во множестве собраны в миланских музеях, в Кастелло Сфорцеско и Брера. Они пока не отмечены звездочками в путеводителях, но уже давно стали объектом восхищения интеллектуальных любителей искусств и вожделения коллекционеров, с придыханием произносящих словосочетание seicento lombardo. Серия Квадрони Миланского собора, полностью посвященная Сан Карло, стала основой для развития этого seicento lombardo, ломбардского сеиченто, своеобразнейшего явления в европейском искусстве XVII века. Центральная фигура ломбардской живописи XVII века – оригинал Франческо дель Кайро.

Я от Франческо дель Кайро сам не свой. Чего только стоит его «Иродиада» – прямая наследница бесчисленных Иродиад и Саломей с картин последователей Леонардо, только совсем забросившая чепец за мельницу. «Иродиада» Франческо дель Кайро известна во многих вариантах, она некрасива, вся в черном, в экстазе закинула голову и закатила глаза, а двумя наманикюренными пальцами ухватилась за язык мертвой головы Иоанна Крестителя – намек на то, что он своим языком и своими обличениями довел ее до ручки, что согласуется с текстом Евангелия, но зрителем воспринимается как макабрическая эротика – и тащит язык из мертвого рта наружу, а сама вся заходится от блаженства. Закончилось же seicento lombardo творчеством Алессандро Маньяско, прожившего долгое время в Милане, его вакханалиями, привалами бандитов и монашескими собраниями, похожими на миражи, возникающие в мозгу курильщика опиума.

Пинакотека Амброзиана – небольшой, но прекрасный музей. Основная его коллекция, созданная Федериго Борромео, рисует вкусы религиозного официоза: он очень любил все мелкое, рукодельное, простое и яркое. Его любимым художником был фламандец Ян Брейгель Бархатный, картин которого полно в Амброзиане, с его пестрыми пейзажами и натюрмортами; также ему нравились всякие искусные поделки во фламандском вкусе, портретики, составленные из зерен, сцены из жизни святых, вырезанные в скорлупках, всякие артефакты и выдумки, предвосхищающее то сегодняшнее искусство, которым успешно торгует лондонский Саатчи. Вкус Федериго прекрасно описан Микеланджело в его ответе Виттории Колонна: «Во Фландрии занимаются живописью, чтобы обманывать телесный взор приятными для глаза предметами или же тем, про что нельзя сказать ничего дурного, например святыми и пророками. Они изображают драпировки, хижины, зеленые лужайки, тень деревьев, речки и пруды и называют это пейзажами, а также множество разбросанных здесь и там фигур. Но как это ни приятно для глаза, на самом же деле нет здесь ни искусства, ни смысла; здесь нет ни симметрии, ни пропорций; здесь отсутствует выбор – и тем самым величие; одним словом, в живописи этой нет ни мощи, ни великолепия; она воспроизводит многие вещи с одинаковым совершенством, тогда как должно быть достаточно лишь единой, наиважнейшей…», прибавляя, что это – искусство для монахов, детей и простодушных женщин. Все это можно найти в коллекциях Федериго Борромео, отдельно выставленных, хотя в этом музее полно и других, настоящих шедевров, поступивших туда позже, в том числе «Портрет музыканта», предполагаемый портрет Франкино Гаффурио, маэстро капеллы миланского Дуомо, без сомнения созданный в кругу Леонардо и сейчас все более и более убедительно приписываемый ему самому, и «Портрет дамы» Амброджо де Предиса. Оба датируются 1490-ми годами и являются одними из лучших итальянских портретов и лучшими леонардесками в Милане. Кроме того, в Амброзиане хранится «Корзина фруктов» Микеланджело Меризи да Караваджо.

Фламандский вкус Федериго Борромео опять заставляет вспомнить о его кузене, святом Карло, которого Федериго боготворил, о том, что этот святой – покровитель яблоневых садов и семинаристов; молитвы, ему вознесенные, помогают против расстройства кишечника, язв и желудочных болей; он патрон Ломбардии и города Монтерея в штате Калифорния, главного центра калифорнийского отдыха; одним словом, покровитель всех приятных для глаза предметов и «того, про что нельзя сказать ничего дурного», то есть всего того, что так презирал Микеланджело Буонарроти. «Корзина фруктов», Canestra di frutta, Караваджо вроде бы очень подходит под борромеанские вкусы, недаром эта картина, написанная где-то между 1594 и 1597 годами, попала в коллекцию Федериго уже в 1607 году и стала одной из первых картин Пинакотеки. Широкой публике вкусы Борромео также близки, сейчас это самый популярный в мире натюрморт, и, по-моему, это единственный живописный натюрморт, когда-либо украшавший денежные знаки: «Корзина фруктов» долго красовалась на банкноте в сто тысяч лир, пока лиры не заменили евро, так что каждый итальянец так или иначе ее видел, хотя бы в своих мечтах. Еще бы «Корзина» не нравилась: прекрасные фрукты, выписанные на абстрактном светлом фоне с фотографической убедительностью, так что видна каждая прожилка листа и червоточинка на яблоке – достоинство, ценимое монахами, детьми и простодушными женщинами, как, опять же не без иронии, определил искусство деталей Микеланджело. Популярность этих фруктов породила массу подражаний, особенно среди современных фотографов и всяких творцов концептуализма, но их корзины всего лишь корзины, набитые муляжами. Ведь картина Караваджо – никакое не воспроизведение реальности, не фрукты в меду, покровителем которых был святой Карло Борромео, а произведение, полное глубочайшей символики, и, даже не зная этого, зритель внутренне чувствует значительность изображенного.

С одной стороны, это размышление по поводу значения живописи как искусства, с отсылкой к античному рассказу о великом Зевксисе, изобразившем гроздья винограда столь правдиво, что голуби слетались их клевать; эта история всеми знатоками приводилась в качестве примера торжества искусства, посрамившего саму природу. Все картины Зевксиса пропали еще во времена античности, но рассказ остался, и со времени Возрождения его повторяли и повторяли все любители искусств в назидание творцам: то-то, мол, были художники, как рисовать умели, не то что нынешнее племя. На творцов история производила впечатление, и, время от времени вспоминая ее, они пытались Зевксиса воспроизвести, как это и сделал Караваджо. То есть, собственно, воспроизводить было нечего, так как виноград Зевксиса исчез, как и вообще весь виноград античности, превратившись в тлен и прах, и Караваджиева «Корзина с фруктами» – не простой натюрморт, не «мертвая природа», обманка, но историческая картина. Караваджо не перерисовывает фрукты с рынка с фотографической точностью, в надежде, что, подобно толпе профанов, восхищавшихся тем, что «все прямо как в жизни», слетится к «Корзине» стая уличных голубей и примется долбать ее своими клювами. Он не делает муляж реальности для тупиц, но создает произведение для интеллектуалов, воссоздавая сцену из древней жизни: на залитой солнцем агоре собрались мудрецы в белых тогах, запустили пятерни в бороды и ахают, – а перед ними стоит картина с виноградной кистью, над ней кружится стая птиц, верещит, роняя помет и перья, так что жуть берет, как в фильме «Птицы». Птиц у Караваджо не видно, но они, конечно, подразумеваются, и «Корзина» эта – Хичкок III века до Рождества Христова, то есть времени Зевксиса, в интерпретации Караваджо, и никакой она не натурализм, а большое концептуальное произведение.

С другой стороны, «Корзина фруктов» – сложнейшее христологическое построение, основанное на символизме всех изображенных фруктов, из которых самыми узнаваемыми являются яблоки, символ греха и Адама, то есть всего человеческого, и виноград, символ крови Иисуса и Спасения, то есть божественного. Эта картина – символ земной жизни, и в ней есть тот особый аромат разложения, испорченности, который витает над жизнью конца XVI – первой половины XVII века, над барокко вообще и над миланским барокко в частности, некая пульсация гниения, всегда распознаваемая в избытке барочной жизненности. «Корзина фруктов» повествует о солнце, о садах и пирах Контрреформации и следующего за ней сеиченто, о тяжеловесной роскоши празднеств, о торжественности богослужений, о рядах кардиналов в малиновом шелке и божественном пении хоров кастратов под сводами, усыпанными ангелами, и о толпах, склонившихся в молитве, о жаре на пыльных дорогах, полных паломников и разбойников, о госпиталях, где в крошечных комнатушках вповалку валяются зараженные, о язвах, нищете, голоде и чуме. Караваджо был по рождению ломбардец и юность провел в Милане, он видел Милан во время чумы Сан Карло; миланским художником его никто не считает, так как слава пришла к нему чуть позже, в Риме, и не случайно, что в Риме кардинал Федериго Борромео купил его «Корзину» – по всей вероятности в то время, когда гостил в доме кардинала Франческо Мария дель Монте, изысканного венецианца по рождению, покровителя юного Караваджо, написавшего для дель Монте множество красивых мальчиков с кудрями, лютнями и фруктами.