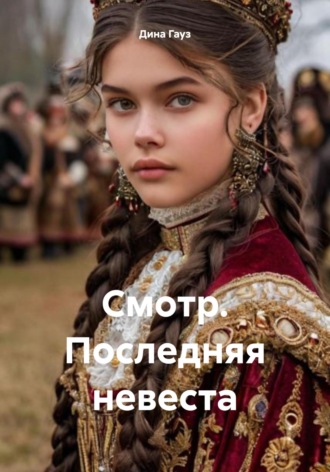

Дина Гауз

Смотр. Последняя невеста

Только упрямство заставляет меня не драпануть с места тут же. Сильнее сжимаю свой мешок. Они пришли по мою душу. Выродки их Дыбов вышли из своего страшного райончика, чтобы разобраться со мной.

Из группы отделяется, направляясь ко мне, тощий парень в черной шапке, закрывающей наполовину рябое лицо. Внутри у меня все обдает холодом.

– Какая встреча, Морозова! – приветствует меня Кан деланно радостным тоном.

Кан, тридцатилетний замухрышка с очевидной отсталостью в развитии, останавливается возле меня, держа руки в карманах. Черт знает, может он там ножик держит, настораживаюсь. Лыбится еще, уродец, щербатыми зубами, будто давнюю подругу увидал за столько лет. Его сообщники как бы невзначай устраиваются на проржавелой детской площадке.

– И тебе не хворать, Кан. Что забыли тут? В Дыбе говна не хватает?

Кан легко смеется, но его лисьи глаза недобро блестят из-под шапки. Он выплевывает смачный желтый харчок прямо мне под ноги и говорит:

– Да так. Тебя искали.

– Ну вот и нашли.

– Ага. Нашли.

Взгляд падает на мешок у меня на плече.

– Что, принесла долг братишки?

– Пошел ты, черт, – процеживаю сквозь зубы.

– Как грубо. Часики тикают, Морозова. Каждую секунду твой инвалид-братишка все больше нам должен.

– Да ничего он вам не должен, уроды гребанные.

Кан лишь иронично хихикает, подступаясь ко мне медленно, будто пытаясь растянуть мой страх, но мне не страшно.

Ну, не то чтобы не страшно, просто я знаю, на что способен Кан и как я не способна выжить после ножевого ранения. Однако не рыпаюсь с места, лишь сжимаю кулаки и стискиваю зубы чуть ли не до хруста, твердо глядя в его лисьи зенки.

– Тебе, видимо, напомнить надо, Софийка, как мы из-за братца твоего на бабки попали. Если бы не проиграл он Трафиму, не было бы за ним долга.

– Он не виноват. Ты же видел этого Трафима, шкаф шкафом. Зачем на Серегу ставил?

– Ну, убедил Серега меня, что сможет победить его. И что в итоге, а, Сонь?

Он подходит ко мне так близко, что я чувствую, как у него воняет изо рта. Все мое тело сжимается, готовясь либо бежать, либо драться. Упрямо наставляю на него взгляд, щас укушу на ухо.

– Ваш папашка больше вас не спасет, Морозова. Ни твоего братца-урода, ни старую мать-кошелку, ни тем более тебя, тупорылую уродину.

Тут дыхание сбивается от поступившего к горлу гнева.

Я не знаю ни одной вещи, которая могла бы меня задеть так, как нападки на мою семью. Я готова вытерпеть в жизни все: голод, холод, ходить в тряпье и работать сутками. Пусть меня бьют, ненавидят и кричат, но никто никогда не должен касаться моей семьи.

Поэтому нехило завожусь от слов Кана. Завожусь так, что не замечаю, только слышу, как на землю плюхается мой мешок, а в следующую секунду напрыгиваю на Кана и цепляюсь ногтями в его рябую рожу. Его шайка разражается веселыми криками и улюлюканьем, забавляясь над моими глупыми попытками нападения, а меня тут же настигает удар, да такой силы, что я смачно плюхаюсь на землю.

В принципе я не боевой комплектации: от недоедания и огромного количества движения дохлая, как помойная собака, а еще ростом не вышла – чуть выше побитой тумбочки. Благо смелости и гонора мне не занимать, и именно эти пустоголовые, как говорит мама, характеристики заставляют меня тотчас вскочить на ноги, не замечая острую боль в районе живота, и совершить еще одну бессмысленную попытку напасть на Кана.

Храбрость и слабоумие.

– Ну братишка твой, конечно, лучше дрался!

Прямой удар в нос – это все, что нужно, чтобы вывести меня из строя. И Кан выписывает такой удар, что ноги у меня подкашиваются и я падаю ничком, а сырую землю орошает теплая вязкая кровь. Голова кружится, а слух покидает меня на короткое мгновение, оставив после себя лишь слабое гудение где-то в черепе.

Вспоминаю, как папа учил меня драться, но быстро понял, что грубая сила это не про меня. И вручил мне свое ружье.

Папа бы никогда не допустил, чтобы хоть кто-то коснулся меня пальцем.

Я прихожу в себя, когда рука Кана цепко хватает меня за волосы и сильно дергает на себя мою многострадальную голову, у меня аж чуть гортань не трескается. Глухо рычу сквозь зубы.

– Знал бы твой братишка, куда лезет, не стал бы лезть. Знал бы, что ты отвечать будешь, не стал бы лезть.

– Заткнись, сука.

– Ты меня поняла, Морозова. Я тебе неделю даю, чтоб ты вернула то, что мы из-за Сереги проиграли, либо в следующий раз мать твою отмудохаем так, что не узнаешь ее.

Я не в силах сказать ни слово, лишь таращу полные ненависти глаза на Кана. Мне обидно и больно. Нет, не из-за того, что мне наподдавали так, что дышать тяжело, а нос явно разбит, а из-за того, что Серега, наворотив дел с компанией Кана, уже ответил сполна, но все равно что-то должен.

Теперь он не в состоянии ничего сделать. И я буду расхлебывать это дерьмо.

Впрочем, мне не привыкать, уже почти два года, как папа ушел на службу, я только и делаю, что решаю дела в семье.

Кан отшвыривает меня подальше, как провинившегося щенка, пинает по ноге на прощанье, и я уже радуюсь, что он просто уйдет, но тут его взгляд цепляется за мой несчастный вещмешок.

– А что у тебя там, кстати?

– Нет, не надо, не забирай, пожалуйста!

Подправив спавшую на самый нос шапку, Кан харкает на землю и подбирает мешок, деловито взвешивает его рукой. Одним резким движением вытряхнув содержимое, распинывает ненужные вещицы и подбирает марлю.

В глазах у меня темнеет. Я цепляюсь ногтями в землю и, брюзжа кровавыми слюнями, кричу:

– Нет, пожалуйста, не забирай их! Я тебя очень прошу, Кан! Хочешь, избей меня еще раз, но не трогай бинты! Я их Сереге несу!

Кан смотрит на меня оценивающе, перекидывая пачки марли из руки в руку. Я знаю, что ему меня не жаль. Как не жаль было семнадцатилетнего парня втягивать в бои за деньги. Но в эту секунду мне нужна хоть самая малость сочувствия, хотя бы сейчас.

И он мне ее дает.

– Ну мы ж не звери совсем, хоть и из Дыбы. В часть долга это будет. Девятнадцать тысяч пятьсот теперь должна, Софийка.

Это можно назвать данью сострадания, но мне больно даже сильнее, чем когда Кан вмазал по носу. Но не показываю никаких эмоций, пока Кан и его компания не уходят, растворяясь в темноте арки.

У нас в семье все было хорошо, пока не забрали папу. Пока Серега не пострадал. Теперь я не уверена, что смогу продлить нашу жизнь хотя бы на еще одну неделю.

Еще какое-то время я лежу на земле, размазывая кровь по лицу рукавом кофты, лихорадочно соображая, что сейчас делать, как выкручиваться. Хочется разрыдаться всласть, но не могу, не помню, когда в последний раз ревела от души. Даже когда принесли полумертвого Серегу домой, даже когда нет писем от отца, даже когда меня избили законодержцы, схватив с полными карманными ворованной картошки из магазина. Никогда не плакала.

И сейчас не буду.

Еле как встаю, ахаю от стрельнувшей в животе режущей боли и плетусь домой, шаркая ушибленной ногой.

Может, Саня и прав был сегодня.

Если это судьба у меня такая, неужели я выбрала ее сама?