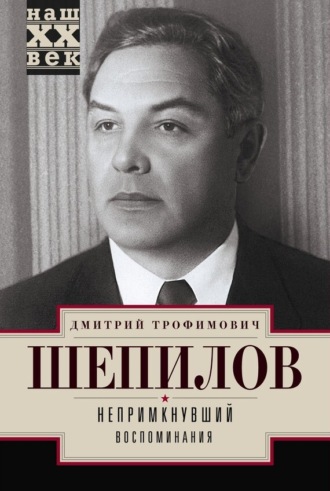

Дмитрий Шепилов

Непримкнувший. Воспоминания

Н. Хрущев рассказывал нам несколько раз после смерти Сталина, что как-то раз он зашел в кабинет к Ежову в ЦК и увидел на полах и обшлагах гимнастерки Ежова пятна запекшейся крови. Он спросил – в чем дело. Ежов ответил с оттенком экстаза:

– Такими пятнами можно гордиться. Это кровь врагов революции.

Грядущие поколения на всех континентах земного шара благоговейно склонят головы перед мужественным пролетариатом России, перед ее героической партией Ленина, которые дерзновенно бросили вызов всему обветшалому старому миру и первыми проложили человечеству дорогу к новой жизни. Но они занесут в летописи вечного позора перерожденцев и карьеристов типа Ежова, Берии, Хрущева – этих выродков в великой семье народов. Они оскверняли и втаптывали в грязь самые возвышенные идеалы людей труда всего земного шара, ставя свои корыстные и властолюбивые интересы превыше всего.

Здесь, естественно, возникает вопрос: как могла сложиться ежовщина (а позже разновидности ее: бериевщина и хрущевщина) в условиях советской жизни, при наличии многомиллионной марксистско-ленинской партии и всей системы партийного и государственного контроля?

Я уже указывал выше, что на этот вопрос ответят когда-нибудь историки, которые будут располагать всеми необходимыми материалами. Здесь же я хотел бы отметить лишь одну (из очень многих) причин возникновения ежовщины.

Ленин учил, что всякая монополия ведет к загниванию. Это указание Ленина относится не только к экономике, но, пожалуй, в еще большей мере к сфере политики. Теперь, когда мы отошли на некоторое историческое расстояние от описываемых событий, можно безоговорочно сказать, что вся система руководства Сталина строилась на началах его монополии на власть.

Ленин прозорливо предвидел эту грозную опасность и пытался предотвратить ее. В своем предсмертном политическом завещании он писал:

«Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью».

Ленин писал далее:

«Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека… Это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение».

Таким образом, Ленин рассматривал грубость не только и не столько в морально-этическом плане. Он оценивал эти качества политически и в этом качестве Сталина видел возможность величайших бедствий для страны и партии – возможность ее раскола, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Именно поэтому Ленин писал:

«Я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места».

Ленин завещал партии и целостную программу практических мер по дальнейшему развертыванию внутрипартийной и советской демократии, все большему вовлечению масс в дело государственного управления.

Увы, партия тогда не вняла этим предостережениям и советам Ленина. И она жестоко поплатилась за это.

При Ленине, даже в условиях хозяйственной разрухи, обостренной классовой борьбы, гражданской войны и империалистической интервенции, генеральная линия политического развития шла в направлении все большего развертывания внутрипартийной демократии, политических прав и свобод, самодеятельности масс, рабоче-крестьянского контроля снизу над всеми звеньями государственного аппарата.

При Сталине генеральная линия политического развития пошла в ином направлении: от внутрипартийной демократии, самодеятельности масс и всенародного контроля снизу над всеми звеньями государственного и партийного аппарата к системе единоличной власти.

А партия, ее съезды, пленумы, собрания первичных организаций, печать, критика? А съезды советов, сессии депутатов, система партийного и государственного контроля? А профсоюзы? А комсомол? Все массово-политические институты, рычаги, приводные ремни, юридические права и свободы, порожденные гением Ленина, Великой Октябрьской социалистической революцией, остались. Но они после смерти Ленина постепенно все в большей мере приобретали формальный характер, парализовывались и обездвиживались нарастающей сталинской монополией личной власти.

Так бывает при заболевании сердца, именуемом в медицине каменным перикардитом. Человек молод, здоров, полон жизненных сил, перед ним все будущее. И вот в результате нарушений в организме сердце начинает обызвествляться. В конце концов сердце как бы оказывается заключенным в скорлупу или известковый панцирь. Образуется панцирное сердце – и нарушается процесс кровообращения и многие жизненные функции. Тогда наступает абсолютная необходимость хирургического рассечения панциря. Сердце, освобожденное от сдавливающих его оков, начинает функционировать нормально. Восстанавливаются все жизненные функции организма.

Монополия личной власти Сталина была таким панцирем на сердце партии.

Но Сталин мог осуществлять и осуществлял эту монополию власти через доверенных лиц-фаворитов, которые периодически менялись. Фаворит, всегда нагруженный большим количеством высших постов и облеченный полным доверием, сам на определенное время становился монополистиком. Таким монополистиком в описываемое время был Ежов.

Я указывал, что он, как секретарь ЦК, нарком внутренних дел и пр., и пр., обладал колоссальной властью. И он был фактически никому не подконтролен, кроме Сталина, так как он же был и председатель Комиссии партийного контроля ЦК ВКП(б).

В этой монополии, бесконтрольности Ежова, при его теоретической отсталости и некультурности – главная причина загнивания и политического перерождения Ежова. Страна и партия заплатили за это большой кровью своих лучших сынов и дочерей. Жизнью расплатился за это и сам Ежов.

Но в описываемое время он был в зените своей власти и славы.

Ежов, в соответствии с занимаемыми им постами, имел не одну свою резиденцию. Но главным его местопребыванием был кабинет в Центральном Комитете партии на Старой площади. Помещался он на пятом этаже.

Мы – маленькие работники аппарата ЦК – произносили слова «пятый этаж» шепотом и с душевным трепетом. На пятом этаже помещались кабинеты секретарей ЦК. Здесь заседали Оргбюро и Секретариат. Правда, Сталин здесь почти никогда не бывал, он работал в своем кабинете в Кремле. Мы искренне были убеждены, что здесь, на пятом этаже, и в Кремле, решаются судьбы страны, судьбы всего мира.

Сейчас на пятом этаже безраздельно владычествовал Ежов.

Как-то утром зав. Отделом науки ЦК К.Я. Бауман вызвал к себе меня и моего зав. сектором Ивана Антоновича Дорошева. С ним мы были связаны много лет, вместе учились в Институте Красной профессуры, затем он стал главным редактором журнала ЦК «Большевик», а потом ректором Академии общественных наук при ЦК.

– Вот, прочитайте письмо к товарищу Сталину и его указания, – сказал Карл Янович.

В письме указывалось, что в Астраханском рыбном и Кавказском зверином заповедниках окопались бывшие князья и белые офицеры и укрываются там под личиной научных работников. Дальше следовали несколько фамилий таких сотрудников заповедников и биографические сведения о них. В левом углу на письме черным карандашом было написано:

«Тов. Ежову – очистить от мусора. И. Сталин».

В этот период я, кроме работы в Отделе науки ЦК, был преподавателем политической экономии в Аграрном институте красной профессуры и научным редактором Большой Советской Энциклопедии. Меня, как ученого, не могла, конечно, прельстить поездка с очистительными функциями. Я сказал осторожно, в виде вопроса К. Бауману, что, может быть, есть более подходящий кандидат для выполнения этой миссии.

Карл Янович, очень деликатный и милый человек, сказал:

– А вам самому ничего и не нужно делать. Приедете в Астрахань, расскажете все обкому партии, обком и должен все сделать. К тому же перед поездкой вы получите личные указания от товарища Ежова.

И вот мы на таинственном пятом этаже. До этого я здесь не бывал, так как маленькие работники на заседаниях Секретариата и Оргбюро не присутствовали. Вход на пятый этаж требовал даже для постоянных работников ЦК специальные пропуска.

Прошли в приемную Ежова. В точно назначенное время нас пригласили в кабинет. Огромная комната. Стены покрыты голубым линкрустом. Широкие окна, выходящие на Старую площадь. Очень большой письменный стол с зеленым сукном. На столе и на тумбочке у стола множество разноцветных телефонов и несколько стопок с бумагами. В глубине – открытая дверь, ведущая в комнату отдыха. Ежов поздоровался и предложил К. Бауману и нам двоим сесть.

До этого я несколько раз видел Ежова издалека, в президиумах разных съездов и сессий, но никогда не видел его вблизи. И вот мы у грозного и всемогущего Ежова.

Перед нами – маленький, щупленький человек, к наружности которого больше всего подходило бы русское слово «плюгавый». Личико тоже маленькое, с нездоровой желтоватой кожей. Каштаново-рыжеватые волосы торчат неправильным бобриком и лоснятся. На одной щеке рубцовая вмятина от пулевого ранения или какого-то другого травматического повреждения. Плохие, с желтизной зубы. И только глаза запомнились надолго: серо-зеленые, впивающиеся в собеседника буравчиками, умные, как у кобры.

Одет он был в брюки и гимнастерку армейского образца, цвета хаки. Живот перепоясывал непомерно широкий для его фигуры армейский же ремень. На ногах – простые, грубоватые сапоги с рыжинкой от редкой чистки.

– Ну, ученые мужи, – начал Ежов, просверливая каждого пронзительными и умными глазками, – письмо товарищу Сталину читали? Так. Резолюцию тоже прочитали. Ну, чего же мне вам объяснять. Мусор он и есть мусор. Надо поехать на места и вместе с обкомами вычистить этот мусор. Проще ничего быть не может. Вычистить и доложить…

В ходе беседы он тяжело и натужно кашлял. Ходили слухи, что Ежов чахоточный. Он кашлял и выплевывал прямо на роскошную ковровую дорожку тяжелые жирные ошметки слизи.

«Почему он плюется прямо на пол?.. До чего же невзрачный… В чем же его сила?» – проносилось у меня в мозгу.

Через два дня я был в Астрахани. Горбатые булыжные мостовые. Всюду толстый слой пыли – белой и жирной. Грохот таратаек. Запах воблы. Куски арбузных корок.

В обкоме страшно переполошились. Как, Сталин и Ежов указывают им на такие вопиющие безобразия в их заповеднике, а они сами ничего не знают: какой скандал!

На следующий день я был в заповеднике. В заявлении на имя Сталина приводились две фамилии сотрудников заповедника, представлявших собой «классово враждебные элементы». Один – бывший белый офицер, а другая – крупная дворянка. Я решил поговорить прежде всего с ними.

Небольшой поселочек на берегу одного из рукавов Волги в дельте ее. Маленький покосившийся домишко. В комнате покореженная железная койка, на ней кошма, одеяло и подушка. Деревянный стол, застеленный газетой. На столе – закопченный красноармейский котелок с остатками пшенной каши. Книги и рукописи – на столе, на подоконнике, на табуретах, вдоль всех стен, на старенькой этажерке – всюду книги, книги, сотни книг.

Передо мной сидит человек в какой-то светло-пепельной, до предела выгоревшей рубашке. Старенькие брюки. Серое, выгоревшее лицо, волосы. У него – то ли горб, то ли перебитый позвоночник, так что его скособочило. Весь он похож на старую, замшелую корягу в омуте, под которой укрываются сомы.

Я поздоровался и спросил, как ему живется и работается. Он долгим и пристальным взглядом посмотрел на меня. И глаза у него были такие чистые, добрые, умные, они излучали такой свет, что весь его внешний облик как-то сразу представился другим.

– Что касается моей жизни, то вряд ли нужно об этом говорить, не стоит тратить на это время. А вот если уж нам посчастливилось, что представитель Центрального Комитета заехал в такую глушь, как наш заповедник, то покорнейше прошу вас послушать и принять меры к разумному ведению нашего рыбного хозяйства.

Сначала он говорил неуверенно, запинаясь и пытливо всматриваясь в меня: не нахожу ли я пустяковыми те вопросы, которые он излагает. Но чем дальше, тем больше рассказ его становился бурным и страстным. Он даже как-то выпрямился весь, и в глазах его загорелся лихорадочный блеск. Наверное, самые фанатичные сыны Магомета не произносили слова молитвы с таким исступленным вдохновением, с каким говорил о рыбах мой собеседник-ихтиолог.

Я поражался и его эрудиции, и его убежденности в огромном научном и народно-хозяйственном значении излагаемых им истин. Он говорил, и я наглядно представлял себе картины эволюции необъятного мира рыб.

Вот силур – третий период палеозойской эры – 350 миллионов лет назад. В пресных водах впервые появляется подобие древних круглоротых рыб. В девонский период уже в морских водах широкое развитие получают панцирные и кистеперые рыбы. Проходят еще сотни миллионов лет, и только в меловом периоде мезозойской эры, в результате бесчисленных эволюционных и революционных процессов во всем мироздании, появляется большинство современных видов рыб.

– Какие несметные богатства предоставила нам природа, но как неразумно мы с ними обращаемся и как ничтожно мало используем. А ведь при рациональном ведении рыбного хозяйства Россия, только одна Россия могла бы завалить весь мир рыбьим мясом, икрой, витаминами, органическими удобрениями.

Он говорил, и мне казалось, что передо мной сидит великий маг и чародей. Вот он взмахнет своей волшебной палочкой, и многомиллиардные рыбные косяки поднимутся из глубин озер и рек, морей и океанов и по гигантским электротранспортерам будут поданы в просторные и светлые рыбопереработочные цеха. Здесь на белоснежных конвейерах над рыбами полутора тысяч видов будут проделаны все кулинарные операции. А дальше вереницы эмалированных автомашин-холодильников повезут отварные, маринованные, жареные, заливные блюда из осетровых, сиговых, лососевых, тресковых, сельдевых видов, с вкусными гарнирами, приправами и специями по магазинам, столовым, квартирам.

Я не знаю, сколько времени длился его рассказ-исповедь – три, шесть, восемь часов… Слушая его, я думал: римский патриот Муций Сцевола, чтобы продемонстрировать свое презрение к любым ожидавшим его пыткам, во имя родины положил свою руку на пылающий жертвенник. Мой ихтиолог во имя осуществления своей мечты о покорении великого рыбьего царства, во имя народного благоденствия не задумываясь отдаст свою жизнь.

– Я вижу, у вас много книг. На корешках заголовки на английском, французском, испанском и других языках. Вы хорошо владеете языками? Откуда получаете литературу? – спросил я.

– Я с детства получил классическое образование. Отец мой был генерал, убит в Первую мировую войну где-то в Галиции. Деды и прадеды тоже военными были. И меня хотели сделать военным. Я тоже повоевал немного в Первую мировую войну. После революции добровольно вступил в Красную Армию. В боях против Деникина был тяжело ранен – перебило позвоночник, с этого времени меня скрючило. К военному делу я пристрастия не имел. С детства увлекался зоологией. Вот и ушел навек в ихтиологию. Родители хорошо обучили меня французскому, немецкому и английскому языкам. В школе учил латынь и греческий, а когда посвятил себя ихтиологии, нужда заста вила читать и специальную литературу, издаваемую в Японии, Норвегии, Исландии… Здесь, в заповеднике, мы, конечно, литературы не получаем. Но я отпуск провожу в библиотеках Москвы и Ленинграда. Там же приобретаю кое-что. А кое-что присылают иностранные институты, я иногда пишу в их журналы.

Такой же подвижницей и энтузиасткой оказалась и «крупная дворянка» – орнитолог.

…В сумерках я сидел на песчаном берегу Волги. Шуршали камыши. Пахло тиной и рыбой. Время от времени доносилось кряканье уток. Сквозь дымчатые облака куда-то бешено мчалась лимонная луна. Мысли мои невольно вновь и вновь возвращались к беседе с ихтиологом.

Да, сколько же у нас великолепных людей. Неиссякаемые алмазные россыпи талантов, мечтателей, умельцев, новаторов. Вот заповедник. Всего четыре научных сотрудника. Живут они в условиях тяжких. Получают мизерную заработную плату. И вот вам – ихтиолог. Он – весь горение, весь – подвиг, весь – мечта о народном благе. Но, очевидно, ни разу в жизни к нему не приходила мысль, что он делает что-то особенное. И вот какой-то мерзкий доносчик зачисляет его в «белые офицеры», «классовые враги» и требует вычистить его из заповедника…

Как же велика ответственность наша, коммунистов, за людей – главную производительную силу человечества. И сколько здесь мы делаем глупостей. Если бы мы, как правящая партия, каждая ее ячейка, знали по-настоящему деловые, моральные и политические качества каждого человека, поставили его на свое место в соответствии с призванием, развязали инициативу, оказали доверие – наше движение вперед, к социалистическому обществу, убыстрилось бы стократно.

В астраханском обкоме партии пришлось сказать, что нет никаких оснований вычищать научных работников, упомянутых в письме к Сталину.

Но как же быть с указанием Сталина и Ежова об «очистке от мусора»? Кажется, здесь нашелся какой-то пьянчужка-завхоз, нечистый на руку, какие-то неподходящие элементы оказались в Кавказском заповеднике, и, так или иначе, вопрос был исчерпан.

Следующая (и, кажется, последняя) моя миссия в Отделе науки ЦК была куда более приятная и плодотворная. Я ездил знакомиться с работой Института гибридизации и акклиматизации животных в Аскании-Нова. До этого академик А. Серебровский в своей лаборатории в МГУ вводил нас, работников Отдела науки, в основы классической генетики. Академики М. и Б. Завадские знакомили со своими опытами. Мы штудировали работы Менделя, Моргана, Н. Вавилова, Кольцова. Познавали тайны хромосом.

В Аскании-Нова я знакомился с опытами по скрещиванию зубров и бизонов. В эту пору мечтали о создании овцебыка-гибрида, у которого корпус и мясо как у коровы, а шерсть – овечья. Знакомился я здесь также с работами Милованова по искусственному осеменению овец, с плодом многолетних работ М.Ф. Иванова по выведению новой тонкорунной породы овец – асканийская рамбулье. Все это дало возможность глубже понять всю лженаучность и вульгарность измышлений Т. Лысенко, который только начинал входить в моду и который причинил затем величайший вред советской науке и сельскому хозяйству.

Но… вскоре зловещая тень кровавых чисток этого периода снова упала на меня. Я пережил эпизод, который на всю жизнь остался для меня предметом большой гордости.

Стояли золотые дни ранней осени 1938 г. Я только что вернулся из отпуска. Я закрывал глаза, и мне так ясно представлялась ультрамариновая пелена Черного моря, ликующее солнце и шелковистый шелест ласковых прибрежных волн. А ночью – искрящаяся на морской глади дорожка из лунного серебра. Какое наслаждение кувыркаться в этой теплой волшебной влаге – а запах олеандров, чайных роз и гвоздик…

Я вернулся в Москву в состоянии восторга, полный радужных надежд и больших творческих планов. Жили мы тогда в старинном доме на Котельнической набережной, рядом с нынешним высотным зданием.

Утром 1 сентября я читал свою первую в начавшемся академическом году лекцию в институте. Читал с подъемом. Студенты преподнесли мне большой букет астр.

С цветами в руках и с ликованием в сердце я долго шел пешком по залитой солнцем Москве. Пахло желтеющими листьями и свежезалитым асфальтом. До чего же прекрасен мир Божий! «И жизнь хороша, и жить хорошо».

Дома с наслаждением возился с книгами, рукописями, настраивался на деловую московскую жизнь. Наступал сиреневый вечер. В раскрытые окна доносились шумы великого города. По Москве-реке пароходы-карапузы тянули караваны барж. Весело перекликались сирены.

Зазвонил телефон.

– Товарищ Шепилов? С вами говорят из Московского уголовного розыска. У нас есть к вам дело. Вы не могли бы подъехать к нам ненадолго?

– Я боюсь, что здесь какое-то недоразумение. По какому вопросу вы хотите со мной говорить? Чем я могу быть полезен уголовному розыску?

– Нам не хотелось бы об этом говорить по телефону. Мы вас долго не задержим. Разрешите послать за вами машину?

Мне оставалось только согласиться.

Минут через двадцать раздался звонок у входной двери. В прихожую вошел молодой человек в лоснящемся темном костюме и помятой кепке. Лицо у него было сильно изъедено оспой, особенно неприятны были изуродованные ноздри.

У подъезда стояла старенькая эмка. Мы тронулись по Котельнической набережной, затем свернули на Красную площадь, отсюда на площадь Революции, затем на Лубянскую. Огромное здание ГПУ-НКВД. Машина остановилась у одного из подъездов, и сопровождавший меня рябой человек пригласил войти. Я все понял и считал, что вопросы задавать бесполезно.

В вестибюле два офицера НКВД в форме. Сопровождающий меня предъявил им какую-то бумагу. Поднялись на лифте, на какой этаж – не знаю. Просторный коридор и бесконечное количество закрытых дверей. В коридорах – ни души. Поворот направо. Вошли в одну из дверей.

Небольшой кабинет с одним окном. У окна – письменный стол и два кресла. Справа от двери – маленький столик и два стула. Из-за письменного стола поднялся высокий сухощавый человек в сером свежем костюме. Под пиджаком – полотняная вышитая рубашка. Длинное выхоленное лицо. Тонкий нос с горбинкой. Серые умные глаза. При взгляде на это лицо и холодные глаза я почему-то вспомнил, что по теории знаменитого итальянского криминалиста Чезаре Ломброзо человек, имеющий от природы удлиненное лицо, нос с горбинкой, стальные глаза, представляет собой антропологический тип убийцы. Впрочем, человек, к которому мы вошли, на первый взгляд производил в общем благоприятное впечатление.

– Извините, товарищ Шепилов, за то, что мы допустили эту небольшую хитрость. Вы, конечно, догадываетесь, где вы находитесь и что это не уголовный розыск.

– Да, я догадываюсь, хотя и не представляю себе, чем вызвана необходимость такой хитрости.

Конечно, в эти годы ежовского террора общественная атмосфера вокруг НКВД изменилась. ЧК Дзержинского овеяна была легендарной славой и всенародным уважением. Ежовский НКВД вызывал чувство ужаса. Но в этот момент я чувствовал себя абсолютно спокойным, словно все во мне заледенело и потеряло чувствительность.

Человек со стальными глазами в очень благожелательных тонах стал расспрашивать меня, как мне живется, как работается и т. д. Я очень лаконично отвечал на вопросы, не понимая цели этой беседы.

– Ну что же, Дмитрий Трофимович, мы давно интересуемся вами. Мы хорошо понимаем ваше состояние. Вы работали в ЦК, вас сняли. Вы, конечно, не могли не ожесточиться. После снятия из ЦК все товарищи от вас отвернулись…

– Вы глубоко ошибаетесь, – заметил я. – Никакого ожесточения у меня нет и быть не может. Мое призвание – научная работа. Переход из ЦК на научную работу, в Академию наук, мне очень по душе. Кроме того, я читаю курс лекций в Высшей партийной школе и в Институте советской торговли. Я регулярно печатаюсь и веду большую редакторскую и пропагандистскую работу. Я вполне удовлетворен и работаю с полным напряжением сил и с удовольствием. Какое же тут может быть ожесточение или даже обида?

– Ну, не будем об этом спорить, дело не в этом, – сказал человек со стальными глазами. – Не мне вам объяснять, насколько сейчас серьезное положение в стране. Троцкисты, бухаринцы, враги народа орудуют всюду. И надо выкорчевывать их вражеские гнезда. Вы помните указание Ленина, что каждый коммунист должен быть чекистом. Так вот, давайте выполнять указание Ленина.

– В своей партийной, научной, педагогической, литературной работе я делаю все для защиты и популяризации генеральной линии партии.

– Да, но сейчас вопрос стоит о непосредственной помощи с вашей стороны органам НКВД в борьбе с врагами.

– Ну что я могу вам сказать? Я – член партии. Мною с комсомольских времен распоряжалась партия. Я шел работать туда, куда велела партия, и на любом участке, который мне поручался, работал с полным напряжением сил. Я повторяю вам, что я вполне удовлетворен своей нынешней работой. Но если ЦК сочтет необходимым передвинуть меня на другую работу, я, само собой разумеется, безоговорочно подчинюсь этому.

– Никто не собирается передвигать вас с нынешней работы. Вы нам нужны на ней и останетесь на ней. Речь идет о тайном сотрудничестве вашем с органами НКВД в нынешней роли научного работника.

Я почувствовал, как горячий тошнотворный клубок подступил к моему горлу, а между лопаток поползла холодная змея. Только теперь я понял цель вызова меня в НКВД и всех этих разговоров.

Мертвая пауза, должно быть, длилась долго.

– Так как же, товарищ Шепилов? – холодно спросил человек со стальными глазами.

– Я не могу принять ваше предложение, – твердо ответил я.

– Почему? По принципиальным соображениям?

– Да, по принципиальным соображениям.

– Понимаю, не хотите выполнять указания Ленина, не хотите бороться с врагами?

– Ленин здесь ни при чем. С действительными врагами я боролся и буду бороться, как подобает коммунисту, партийному литератору, ученому. А ваше предложение принять не могу.

– Интересно, какие же у вас принципиальные соображения? Не хотите свои ручки запятнать, пускай черновую работу другие делают? Мы что же, хуже вас, чистеньких?

– Нет, я никакой черновой работы не боюсь. А принципиальные соображения таковы: мы с детских лет воспитывались в духе уважения и любви к нашей легендарной ЧК Дзержинского. Потом уже мы, как партийные пропагандисты, в таком же духе воспитывали других. Но за последний период в работе НКВД появились такие черты, которые не могут не внушать в партии и в народе чувства глубокой тревоги. Я не могу делать никаких обобщений, так как, наверное, многого не знаю. Но я знаю, что среди очень многих арестованных за последнее время есть родные и близкие мне люди. Я знаю их беспредельную преданность партии и народу. А они именуются «врагами народа». Я абсолютно убежден, что партия разберется во всем и все будет исправлено. Сотрудничать с вами – это значит взять на себя моральную ответственность за все, что сейчас делается. Я этого не могу…

Во рту у меня пересохло, безумно хотелось пить и курить. Но я не стал просить ни о том ни о другом.

Снова наступило долгое молчание.

Я уже знал, что не выйду из этого здания. В мозгу горячими искрами проносились обрывки всяких мыслей: «Зачем я, дурак, явился в летнем? (На мне были белые брюки и кремовая шелковая рубашка). Замерзну в камерах. Почему я ничего не сказал Марианне о том, куда я поехал? А куда я поехал – в уголовный розыск… Как меня теперь найдут?»

Откуда-то издалека до меня донеслись тяжелые и холодные, как бильярдные шары, слова:

– Ну что же, вы полностью раскрыли свое истинное лицо. Мы, между прочим, так и думали. Мы знаем все ваши связи с врагами народа и обо всей вашей вражеской работе. Итак, Шепилов (он уже не говорил «товарищ»), я вас оставлю ненадолго. Сядьте за тот столик и подумайте хорошенько. Либо вы будете работать с нами, либо… Вы человек грамотный, бывший прокурор, и хорошо знаете, что вас ожидает.

Я пересел за маленький столик. Человек со стальными глазами сильной красивой походкой вышел из кабинета, и в него сразу же вошел привезший меня рябой. Он подошел к окну, повернулся ко мне спиной, отодвинул штору и стал с безразличным видом смотреть через стекло.

Я не знаю, сколько времени прошло, время перестало существовать. Я не думал о поставленной передо мной дилемме. Этот вопрос был решен как-то сразу же, не мозгом, а всем моим существом, как только человек со стальными глазами поставил его. В голове вихрились какие-то случайные и неожиданные мысли, картины, воспоминания.

Послышались шаги. Быстрым и нервическим шагом в комнату вошел человек и резко остановился против меня. За ним вошел и тот, допрашивавший меня. Стоявший у окна рябой тотчас удалился.

Передо мной стоял небольшой человек с бледным лицом и взлохмаченными черными волосами. Одет он был в суконные брюки и гимнастерку цвета хаки, на ногах – сапоги. Гимнастерку опоясывал широкий армейский ремень. Возможно, что он подражал своему начальнику: так одевался Ежов. На одно плечо у него была накинута длинная армейская шинель, так что одна пола волочилась по паркету. Лицо у него все время конвульсивно подергивалось, как будто он хитро и зло подмигивал. Маленькие черные глазки-бусинки тревожно бегали. Время от времени он подергивал и плечами, словно через него периодически пропускали ток высокого напряжения. Он чем-то очень напоминал бывшего помощника Сталина, а потом редактора «Правды» Л. Мехлиса.

– Ну, как решили, Шепилов?

Я сказал, что уже дал ответ.

– Так, так, понятно, – сказал он визгливым, срывающимся голосом. – Так и следовало ожидать. А что ты от него хотел, – обернулся он к человеку со стальными глазами. – Ведь это же враг, матерый враг, разве он будет работать с чекистами.

Дальше он изверг каскад грязных инсинуаций, площадной брани, перемежавшихся со всякими мерзкими посулами и страшными угрозами.

Он то волчком вертелся по комнате, то распускал, как павлиний хвост, полы своей шинели, визжал и захлебывался. До меня доносился кислый запах грязных носков и немытого тела, брызги его слюны попадали мне на лоб и щеки.

Эта мучительная и мерзкая процедура длилась долго, очень долго, не знаю, сколько времени.

Я молчал.

После одного из туров истерического визга дергунчик круто остановился передо мной и сказал:

– Имейте в виду, Шепилов, сейчас решается ваша судьба, судьба вашей семьи и родных, цацкаться ни с кем не будем. Ну?!

Я подтвердил свой прежний ответ.

– Ну что ж, – сказал дергунчик. – Вы сами вынесли себе приговор.

Передо мной пронеслись спящая в кроватке дочурка Витуся, лицо моей матери, изъеденное горем и сморщенное, как печеное яблоко, с добрыми-добрыми, как у телушки, глазами; золотистый берег Москвы-реки в Серебряном Бору; вишни, усыпанные плодами…

Дергунчик подошел к телефону и набрал какой-то номер:

– Лефортово? Приготовьте одиночку. Да, со строгой… Да… Через час.

Отдавал ли он действительно приказание или это была мистификация – не знаю. Во всяком случае, он знал, что я, как бывший прокурор, представляю себе, что такое Лефортовский изолятор.

Направляясь к выходной двери, он снова круто остановился около меня и взвизгнул:

– Ну?!

Я посмотрел на него в упор, отвернулся к окну и ничего не ответил. Он взмахнул фалдами шинели, и на меня снова пахнуло тошнотворным запахом пота.

И снова бесшумно появился рябой.

Я был убежден, что все кончено, что тяжелый гробовой камень закрылся надо мной. Я почувствовал вдруг такую усталость, что готов был свалиться здесь же на полу и заснуть мертвецким сном.

Прошло опять много времени.

– Подпишите, – услышал вдруг я властный голос. Передо мной стоял человек со стальными глазами и протягивал какую-то бумагу.