Екатерина Копейкина

Человек устойчивый

От редактора

Екатерина Копейкина – нейробиолог, психолог, коуч, тренер по метанавыкам. В своих блогах и в этой книге она рассказывает о простых, но экстремально важных вещах, которые мы пропускаем в потоке жизни и ситуации постоянного цейтнота: привычках, регулярности, заботе о себе, а главное – о неконструктивных убеждениях, которые населяют наши головы (но с которыми можно справиться!). Инструменты, которые предлагает Катя, действительно работают – если, конечно, подойти к ним ответственно и не просто пробежать глазами упражнения, а выполнять их на практике: в жизни и в любимом блокноте. Не случайно самые частотные слова в этой книге – «попробуйте» и «можно».

Это та самая книга, которую вы можете начинать читать с любого места – с того, что для вас сейчас наиболее значимо (хотя лучше всего, конечно, с начала). Катя не боится повторять важные мысли, поэтому сразу в нескольких разделах вы встретите, например, заметки об ассертивности или напоминание о том, как важно нам для себя самих сформулировать наши ценности.

Книга «Человек устойчивый» – не просто проводник в мире метанавыков, но и ценная поддержка в благородном деле сохранения «кукушечки», которая – я убеждена – сейчас необходима всем нам в целости и сохранности.

Елена Туманова,

филолог, редактор книги

ПРЕДИСЛОВИЕ

Есть много способов изменить жизнь: ограбить банк, сделать татуировку, махнуть на Бали, выйти за миллионера, отчислиться с выпускного курса университета… Но самый надежный способ, который может изменить вашу жизнь именно к лучшему, – это умение учиться новому, то есть осваивать новые навыки.

Для меня обучение новому всегда было про свободу. Всё то, что я изучала с 11 лет, дало мне возможность строить ту жизнь, которую я хочу:

• Углубленно изучала биологию, благодаря чему переехала из Ростова-на-Дону, поступив в университет в Санкт-Петербурге. А там встретила свою любовь.

• Научилась преподавать и смогла зарабатывать себе на жизнь самостоятельно, что дало мне возможность заказывать суши и посещать салоны красоты, при этом работая не больше четырех часов в день.

• Научилась говорить по-английски, ни разу не общаясь с носителем. Благодаря этому я смогла поехать на конференцию в Италию, на стажировку в Финляндию, а потом и на учебу в Гонконг.

• Научилась рисованию и дизайну. По сей день этот навык дает мне возможность иллюстрировать свои идеи, красиво оформлять дом и делать неплохие презентации.

(В этой книге я ещё не раз упомяну о событиях своей жизни в качестве иллюстраций того, как мы можем управлять происходящим вокруг нас.)

Однако больше всего свободы мне дало обучение именно метанавыкам – способностям и компетенциям, которые помогают в усвоении других знаний:

• Научилась планировать свой график и могу проходить пять курсов одновременно, учиться в аспирантуре, готовить мужу, вести большой проект, смотреть сериалы и ходить на хайкинг[1] в свое удовольствие.

• Научилась писать тексты и говорить перед камерой и веду проект уже с 6000+ подписчиков, которым тоже меняю жизнь к лучшему.

• Научилась принимать и любить себя, теперь меньше переживаю и спокойно реагирую на критику.

• Научилась стильно одеваться и транслирую личность через внешний вид.

• Научилась вести бизнес и получила свободу от необходимости делать что говорят.

Обратите внимание: правила игры непрерывно меняются. Программистам постоянно нужно изучать новые языки и фреймворки. Цифровым художникам всё больше требуется умение моделировать в 3D и договариваться с нейросетями. А учительница английского языка советской закалки не сможет обсудить с учениками значение новых мемов[2], если не идёт в ногу со временем. Поэтому я всегда говорю о том, что очень важно сначала научиться метанавыкам, которые примерно одинаковы во всех областях, а потом уже специальным – тем, что актуальны для конкретной профессии. При ином подходе можно очень медленно и мучительно что-то осваивать, пока новые и новые требования не выбьют вас из колеи.

Я считаю, что нет ничего более важного, чем понимание, КАК именно приобретать новые навыки. И поэтому важно не просто «фигачить», а понимать, как и что, собственно, изучать. Как быстрее освоить это и применять. Что вообще не стоит учить и уж тем более зубрить и тренировать, как предлагается в стандартной практике обучения.

Конечно, можно уйти в узкую специализацию, и тогда со временем, необходимость учиться превратится просто в необходимость оттачивать одно и то же до автоматизма.

Только потом может быть «ужас-ужас», потому что всё поменялось. Двадцать лет учил английский, а теперь уже обязателен китайский. Научился идеально накладывать светотень, а надо учить промпт-арту. Или в аспирантуре приложил все силы к изучению конкретного метода, сидел днями и ночами, не общался с людьми, а метод устарел, и теперь непонятно, что делать дальше. И спросить некого.

А ведь новые профессии возникают каждый год, и здесь тоже пригодится умение учиться.

Дайте мне шесть часов, чтобы срубить дерево, и я потрачу четыре часа, чтобы наточить топор.

А. Линкольн

Время на планирование, нетворкинг, на обучение навыку учиться и даже просто размышления, как сделать что-то быстрее и эффективнее, – это далеко не зря потраченное время. В это время вы оттачиваете ваш главный инструмент – умение думать. Эта книга – тот самый «напильник для топора». Вы получите знания, которые помогут вам изменить качество своей жизни и эффективность всех полученных навыков.

Метанавыки как инструмент для глобальных перемен

Раньше бытовали мифы, что залог успеха – это хорошее образование, а крепкий брак – это просто «повезло». Это такое же заблуждение, как и то, что ряд научных открытий произошел благодаря удаче и случайности. Яблоки на голову, таблица во сне или чуть менее известный пример с пенициллином, который получился из-за небрежного обращения с плесенью. На самом же деле, если бы ученые не обладали метанавыками, то никакие случайности не привели бы к великим открытиям.

Например, «случайность» пенициллина.

К 1928 году микробиолог Александр Флеминг уже много лет пытался решить проблему бактериальных инфекций, в том числе стафилококка. В какой-то момент он обнаружил, что часть чашек Петри[3], в которых он выращивал культуру этих самых бактерий, была заражена зеленой плесенью – грибком пенициллом. Но именно вокруг пятен плесени самих бактерий не было. Из этого гриба он выделил первый антибиотик «пенициллин». Открытие пенициллина было прорывом в медицине, и мы используем его до сих пор.

Однако случайно ли произошло это открытие?

Обратите внимание на три универсальных навыка, без которых ничего не получилось бы:

1. Готовность воспринять информацию, насмотренность, междисциплинарность.

Нужно как минимум разбираться в биологии, чтобы сделать это открытие. Причем не только в бактериях, но и в грибах, и в молекулярной биологии. Какой-нибудь пекарь, увидев плесень на хлебе, не сделал бы то же открытие. Но даже не каждый ученый смог бы выделить этот антибиотик из плесени. Ведь академическая среда идет по пути все более осторожных и узких исследований. Без готовности воспринять новую информацию, без насмотренности и междисциплинарности ученые посчитали бы эксперимент проваленным и, скорее всего, просто выбросили бы заплесневевшие чашки.

2. Внимательность

Какова была вероятность, что ученый обратит внимание на пустые кольца вокруг плесени? Но Флемингу – благодаря наблюдению за обычным явлением – удалось сделать открытие, которое впоследствии стало одним из важнейших для всего мира.

3. Креативность

Творческие способности – это не только про работу художника или поэта. На самом деле это умение решать проблемы, словами Википедии, неспециализированными инструментами или ресурсами, то есть нетривиально.

В описанном эксперименте ученый искал способ борьбы с бактериями, а нашел вот этот гриб. И оказалось, что его можно использовать против бактерий. Это краткое описание того, как мыслил учёный, но я уверена, что в действительности там был целый мозговой штурм.

Итак, как минимум без этих трех компонентов ничего бы не получилось. Хотя были и другие. Так что, бесспорно, Нобелевку Флемингу дали заслуженно. Ведь случайным его открытие назвать нельзя.

И в науке, и в жизни, для успеха как в карьере, так и в отношениях недостаточно профессиональных навыков или знания психологии. Вы можете достичь того результата, к которому стремитесь, если освоите необходимые вам метанавыки («софт скиллс», универсальные навыки).

Способности, подобные тем, что помогли Флемингу совершить открытие, я называю метанавыками. Их также называют «навыками будущего»[4].

Прежде всего я предлагаю разобраться в том, что вообще представляют собой навыки.

Навыки – тренированное умение что-то делать. Навыком будет умение говорить на китайском или варить щи, ездить на велосипеде или сочинять стихи. При этом, например, программирование на Python и на С++ будет двумя разными навыками, несмотря на то, что они могут пересекаться.

Навыки зачастую делят на soft skills и hard skills. К профессиональным навыкам (hard skills) относится всё, что нужно для любой профессии, даже если это ваше хобби. Сюда можно отнести умение рисовать векторные картинки или считать статистику в «Excel». Тогда как soft skills – это и есть те самые метанавыки, которые нам пригодятся во всех областях. Они универсальные, гибкие и переносимые на различные сферы жизни (transferable skills). Это все то, что человек умеет делать вне какой-то определенной сферы знаний. Универсальные инструменты, которыми человек пользуется в любых ситуациях для решения самых разнообразных задач. Например, это могут быть такие навыки, как нетворкинг, способность учиться, умение общаться с людьми и так далее.

Метанавыки – это те самые универсальные навыки, которыми человек должен владеть в любые времена, чтобы преуспеть в жизни.

Метанавыки существовали во все времена. Есть особенно показательные исторические пики, когда базовыми способностями успешного человека становились не специальные навыки (hard skills), не «искусное ткачество» или «меткая стрельба», а целый набор компетенций. И при ближайшем рассмотрении можно убедиться, что эти компетенции и были теми самыми универсальными навыками.

Так, например, в античности образованный гражданин изучал, в частности, логику, риторику, этику. Знания в этих областях развивали такие метанавыки, как критическое мышление, общение и эмоциональный интеллект.

Особенно показательно античное философское учение стоицизм[5]. Стоики практиковали модель поведения в условиях, которые мы сейчас назвали бы кризисом или сложной ситуацией. Сохранить стойкость духа в любых, даже самых тяжелых обстоятельствах стоикам помогали добродетели, которые нужно было развивать. Поскольку главные ценности стоиков – это рациональность, служение обществу и умеренность во всем, то и добродетели у них были соответствующие:

• мудрость позволяет отделить важное и выносить рациональные суждения;

• смелость и самоконтроль помогают поступать правильно там, где присутствует страх или желание;

• справедливость позволяет достойно взаимодействовать с людьми.

Между добродетелями стоиков и метанавыками легко провести аналогию.

• Мудрость близка по значению к критическому мышлению.

• Смелость включает в себя креативность и эмоциональный интеллект.

• Самоконтроль подразумевает целеполагание и тайм-менеджмент.

• А для проявления справедливости нужна коммуникация и командная работа.

Ценности порождают качества, а из качеств можно сформировать нужные метанавыки.

То же мы находим в других периодах истории. Человек эпохи Возрождения овладевал семью «свободными искусствами», среди них риторика и логика. Они близки таким метанавыкам, как общение и критическое мышление.

В XVIII – XIX веке почти любой врач, чиновник или писатель умел прилично рисовать, писать эссе и трактаты, участвовать в дебатах. Всё это является составными частями метанавыка общения.

Так, образованные люди в прошлом понимали значимость метанавыков, ценили и развивали их. Но в современном мире – с его сумасшедшим темпом жизни и стремительным техническим прогрессом – метанавыки стали просто необходимой составляющей для достижения успеха, обязательным условием для решения сложных жизненных и рабочих задач.

Например, для работы в современных условиях наиболее востребованы такие навыки:

• способность создавать новое (сотрудничество, креативность, предпринимательские навыки);

• собственная антихрупкость (способность справляться со стрессом, умение себя мотивировать, ставить цели и достигать их);

• навыки работы с информацией (уметь искать, а не запоминать, выделять нужное и компилировать, способность учиться/переучиваться);

• способность делать то, чего не умеет машина (понимать свои и чужие эмоции, проявлять осознанность и эмпатию).

Так что метанавыки – это не какое-то новое веяние. Однако сейчас мы с вами наблюдаем их очередное возрождение, «ренессанс», который несет с собой изменения во многих областях: меняются искусство, наука, политика, технологии, появляются новые «ремесла» на пересечении сфер. Владение метанавыками дает инструменты, помогающие «плыть» в том направлении, куда вам необходимо. И с максимальной эффективностью решать те задачи, которые стоят перед вами.

Когда вы говорите «у меня проблема» – это уже полдела

В одной и той же ситуации можно сказать «всё плохо», «ничего не получится», «у меня лапки».

Или же спросить себя: «Как я могу улучшить ситуацию с теми ресурсами, которые мне доступны сейчас?»

В далеком 2016 году я оказалась в ситуации, когда моё внутреннее эмоциональное состояние постепенно скатывалось в пропасть. Мой выбор переехать в Гонконг привел к тому, что я разочаровалась в себе как в специалисте, оказалась в изоляции, без друзей и – в качестве последней капли – в намного более плохих бытовых условиях, чем у меня были в Петербурге. Причём со стороны все было прекрасно: Гонконг, нейробиология, иммунология – экзотика, новые знания и впечатления. Но я поняла, что мой интерес к выбранному направлению перегорел, и хотела сменить сферу деятельности на психологию и коучинг. В университете мне нужно было ставить эксперименты, а я ничего не умела и не знала, у кого научиться. Да и нужного оборудования по основным направлениям мне не хватало, потому закупала и настраивала я его самостоятельно.

И при этом я должна была появляться на работе к девяти, каждый раз ощущая, какое я ничтожество, и возвращаться в квартиру, которую я ненавижу. Она была маленькой, там постоянно заводилась плесень, а когда я открывала дверь в ванную комнату, внутренне сжималась, готовясь увидеть огромного отвратительного таракана.

И это был не единственный стресс в тот период моей жизни. Помимо прочего, мне надо было организовать переезд мужа, потому что провести три года вдали друг от друга было бы еще печальнее. Понимая, что из аспирантуры мне надо будет куда-то возвращаться и как-то зарабатывать, я в то же время пыталась начать свое дело. И параллельно проходила интенсивные курсы по рисованию, в которые вписалась задолго до того, как решила ехать в Гонконг.

У меня было два варианта: бросить все или довести до конца. Я очень долго сомневалась, металась между этими решениями. И решила попробовать изменить ситуацию. Изменить свою жизнь, чтобы она стала такой, как я этого хочу.

Важно

Порой во время кризиса обстоятельства требуют быстрых и конкретных решений. А изменение себя – это кропотливое и долгое занятие, которое отбирает много моральных сил.

В таком случае лучше изменить внешнюю ситуацию: договориться о новом формате работе, перестроить график… Подойдёт любое действие, которое поможет во время кризиса.

Иногда лучше и быстрее поменять ситуацию и подход к ней, а не себя. Это самое главное убеждение, которое появилось у меня, когда я жила в Гонконге. Без него я бы, наверное, свернула лавочку и вернулась домой, так и не попробовав что-то улучшить. И это убеждение сыграло (и до сих пор играет) огромную роль в моей жизни.

Что я сделала?

• Установила удобный мне график работы в лаборатории.

Я решила пренебречь довлеющим китайским принципом «не важно работаешь ли ты, главное – дольше сидеть на работе». Стала ли я меньше успевать? Нет.

• Освоила все необходимые методы исследования и провела много экспериментов для защиты научной работы.

Я стала искать варианты того, как я могу быть полезна лаборатории и как она может быть полезна мне. В частности, благодаря мне лаборатория опубликовала статью и записала видеолекцию, а благодаря своей лаборатории я съездила в Японию, где давно хотела побывать.

• Создала базу для своего блога.

Я собирала подписчиков без рекламы и лихорадочно искала, где записать очередное видео. И это было непростой задачей, так как в кафешках не было свободных мест, в кампусе и дома – шумно, а коворкинги – это безумно далеко и дорого. Приходилось выкручиваться.

• Сделала визу мужу и организовала его приезд, а в квартире создала уют.

У меня появились картины, свечи, пледы, необходимая техника и домашний питомец.

ВИДИТЕ ПРОБЛЕМУ? ВЫ НА ПУТИ К РЕШЕНИЮ!

В жизни все мы рано или поздно сталкиваемся с дискомфортом, трудностями, препятствиями и форс-мажорами. Вот только далеко не каждый из нас что-то с этим делает – многие люди даже не осознают ни наличия, ни масштаб проблемы. Они просто продолжают жить с ней.

Поэтому я уверена, что тот факт, что вы заметили проблему, – это уже первый шаг к её решению. Другое дело, что надо не сидеть и смотреть на нее, а все-таки решать.

В мире личной эффективности это называется «траблшутинг». Это как стрельба по консервным банкам, только по проблемам. Нужно эту «банку» найти, поставить и выстрелить так, чтобы попасть в цель. Поэтому траблшутинг – это не просто про постановку проблемы, но и про ее решение.

Если правильно применять траблшутинг, то решение проблемы даёт возможность не просто устранить препятствия, но ещё и приобрести преимущества – сделать препятствия ресурсом и источником для реализации цели.

У меня потребность в траблшутинге появилась одновременно с выгоранием на работе и тропическим тараканом в ванной. И если жизнь вам тоже подкинула какие-то не самые приятные обстоятельства или задачи, то подойти к их решению необходимо максимально продуманно.

1. Проанализировать ситуацию

Найти все, что вас в ней не устраивает. Если кажется, что «ужасно абсолютно все», тем более надо прописывать (письменно анализировать) ситуацию, разделив её на части.

2. Подумать, что у вас уже есть

Это могут быть возможности и ресурсы, которые уже вокруг вас или которые относительно несложно получить.

3. Прописать план действий

Он должен быть очень подробный и конкретный: в какой срок, в каком виде и с кем вы будете шаг за шагом всё менять.

4. И жаловаться, если хотите

Но при этом делать дела – ради собственного блага.

Только вы выбираете, прожить эту жизнь счастливо или быть жертвой обстоятельств.

Если вы готовы менять то, что вас не устраивает, значит, вы выбираете мышление ответственного за свою жизнь человека.

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬ?

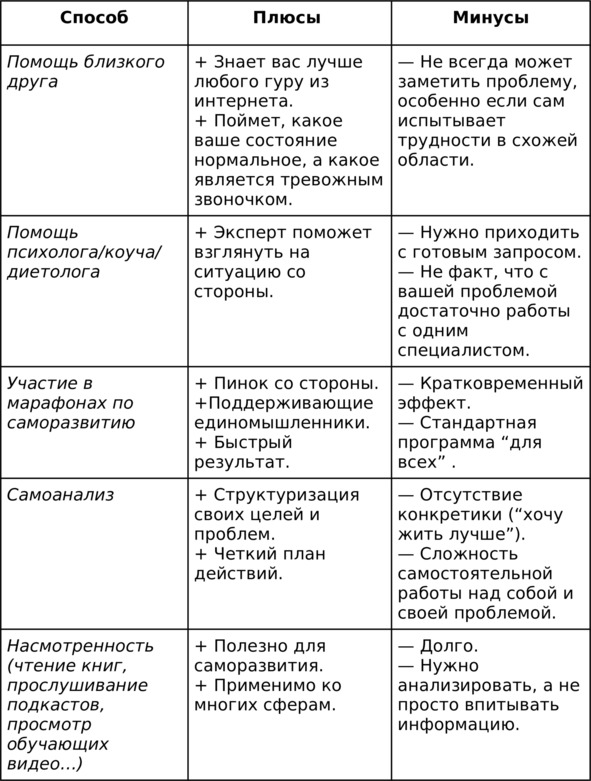

Базово решить проблему после ее осознания можно либо своими силами, либо привлекая помощь извне. В этих двух способах есть свои минусы и плюсы, о которых важно знать, перед тем как выбрать свой путь.

Какой выход выбрала я, поняв плюсы и минусы каждого из способов? Я использую их все, в разных комбинациях, чтобы скорее прийти к желаемому результату. Этому и будем учиться в следующих главах.

[1] Хайкинг – пешие прогулки для удовольствия.

[2] Мем – единица значимой для культуры информации: идея, символ, ситуация, передаваемая от человека к человеку. Может быть в формате юмористического изображения или видео.

[3] Ча́шка Пе́три – лабораторный сосуд. Применяется в микробиологии и химии.

[4] Именно так их называют в совместном докладе «Global Education Futures», «World Skills Russia» и «Future Skills».

[5] Стоицизм – философская школа, в основе которой лежит идея, что наши проблемы возникают от того, как мы воспринимаем вещи, а не от самих вещей

Глава 1. Самооценка – опора для перемен

1.1. Мифы о «волшебном» предназначении

«Твое предназначение – это дело, для которого ты создан». Эта мысль повторяется очень часто и кажется, что звучит уже отовсюду. Якобы есть единственное дело жизни, которое может принести удовольствие и удовлетворение, потому что ты был создан именно ради него. Поэтому самые популярные запросы к коучам на сегодняшний день звучат так:

• «Как найти свой талант?»

• «Как найти свое предназначение?»

• «Как найти дело своей жизни?»

Людям кажется, что, если они не могут определиться с выбором профессии или не получают круглосуточного кайфа от своей работы, их проблемы решит расшифровка «письма из Хогвартса». Словно где-то написано: «Остановись! Ты занимаешься не своим делом. Срочно бросай все, ведь ты предназначен для великой миссии!» Например, для инструктажа дайверов в теплом море вместо расчета табличек в экселе (как правило, не наоборот).

В итоге люди приходят на коуч-сессии и тренинги как на курсы по профориентации – с надеждой узнать точное название той одной профессии, которая сделает их счастливыми и максимально полезными миру. Ведь сейчас со всех сторон можно услышать о том, что есть некое предназначение, которое так важно не профукать. И чем больше эту тему стали раскручивать везде и всюду, тем больше мифов сформировалось вокруг этого понятия.

Чтобы не быть голословной, я хочу подробно рассказать вам о «закулисье» тех мифов, которые вы наверняка не раз слышали. Я делаю это не для того, чтобы лишить вас надежды на раскрытие своей индивидуальности. Напротив, мне хотелось бы показать, что индивидуальность каждого из нас гораздо шире, чем нам пытаются навязать через термин «предназначение».

Миф 1. «Каждому дан талант, который

и определяет наше предназначение».

Талант – слово, которое режет мне слух не меньше, чем слово «предназначение». Ведь легко говорить о таланте постфактум, когда упорный труд и удачные обстоятельства привели к выдающемуся результату. Но был ли человек рожден с тем единственным даром, которое «высшие силы» велели ему развить?

На самом деле любой вундеркинд – «результат» сочетания многочасового труда и удачи. Если бы одаренный ребенок не трудился часами, его результаты были бы весьма посредственными, независимо от того, есть у него склонность к этой деятельности или нет.

Обратите внимание

Перейти в статус «одаренного» сейчас гораздо сложнее, чем было раньше, потому как планка требований постоянно растет. То, как играл Моцарт (да, который гений и все такое), сейчас уже является обязательным уровнем для детских музыкальных конкурсов.

Фактически даже те, кто согласен, что талант необходимо развивать, вложив в него 10 000 часов, все равно цепляются за мысль, что этот свой единственный дар еще нужно найти. «Ведь он один такой, его важно не про… играть».

Вот только зачем ограничивать свои возможности этой мыслью? Конечно, есть склонности и есть биологические преимущества. Если вы высокий, вам будет проще в баскетболе. А человеку с дальтонизмом сложнее стать дизайнером. Сложнее, но все равно возможно. Допустим (а это большое допущение от нейробиолога), у человека есть когнитивные склонности – те, что относятся к функциям мозга. Но не стоит думать, что у человека существует ген рисования или математики. По этой же логике, сейчас люди мутировали, и появился ген программирования и SMM.

Миф 2. «Если вы идете путем своего предназначения,

то и деньги приходят легко».

От разного рода гуру можно услышать, что Вселенная вознаграждает людей, которые проявляют свой Талант (да, с большой буквы). Причем реализовать этот Талант можно только специально предусмотренным способом – все другие занятия вы выбираете по ошибке и недомыслию. Поэтому своим ученикам они предлагают ответить на такие вопросы:

«За что люди готовы тебе платить?»

«Чему ты быстрее учишься?»

«Когда ты чувствовал себя на высоте?»

«За что тебя хвалили?»

Однако загвоздка в том, что человека могут хвалить / платить ему за все что угодно. У него может хорошо получаться даже то, на что он уже смотреть не хочет. Когда-то он погрузился в тему, быстро достиг успехов, а теперь у него есть обязательство продолжать. Только радости от этого никакой.

Миф 3. «Ваше предназначение – это то,

о чем вы мечтали в детстве».

Это базовый подход многих специалистов при решении данного вопроса. И мне всякий раз хочется дерзко спросить: «Серьезно?!» Я, например, в детстве мечтала стать певицей, писателем, дизайнером, ныряющей наездницей, психологом, королевой и ведьмой. Получается, исходя из того, что магии не существует, до конца реализовать свое предназначение я не смогу. Пойду хотя бы поищу курс ныряющих наездниц (кажется, такие даже есть).

Миф 4. «Ваше предназначение —

это то, что вы любите делать».

Ну хорошо, а просто любимое дело? Ведь часто в процессе поиска предназначения просят выбрать самое-самое дело, которое:

• «приносит тебе максимальный драйв»,

• «гарантированно тебя вдохновляет»,

• «является тем, чем ты готов заниматься бесконечно, не теряя энергии».

Я вот ничем не могу заниматься бесконечно. Даже любимым проектом по обучению метанавыкам. Хотя я сейчас ближе к делу своей жизни, чем когда бы то ни было. И дело не в том, что люди не могут углубляться или у них нет любимых дел. Еще как могут и еще как есть! В том-то и дело, что мы можем погрузиться во что угодно, если захотим. А потом точно так же погрузиться в другое дело. И это не было бы проблемой, если бы не вся эта вера в «предназначение». И если бы не трата времени на удержание себя в нем.

Как видите, идея о предназначении скорее ограничивает, чем помогает. И поэтому я предлагаю просто признать, что нет у нас никакого предназначения. Представляете, сколько времени сэкономит эта мысль! Вы не избранный, вам не надо постоянно искать, ради чего вы появились на свет. Вам не надо говорить «пока» походам в кино, вязанию, боевым искусствам и чтению истории Древнего Рима только потому, что кто-то сказал, что вам надо все вложить в свой Талант. И нет необходимости отказываться от идей и проектов только потому, что надо все время посвятить «главной миссии».

Признайте, что предназначения нет, и живите свободной, осознанной жизнью

Уже признав это, можно двигаться дальше:

• учиться распределять время на все сферы своей жизни (ведь теперь наконец можно признать каждую из них);

• расставлять приоритеты исходя из того, чем вы выбираете заниматься (а не для чего предназначены!);

• планировать, в каком порядке и в каком объеме уделять время каждому из любимых занятий.

И вы увидите, насколько красочнее может стать ваша жизнь, когда вы позволяете себе раскрываться во всех возможных проявлениях. А главное – получать от этого и удовольствие, и деньги.

1.2. Синдром самозванца, или «я не волшебник, я только учусь»

Я не думала, что спустя шесть лет обучения нейробиологии в одном из лучших российских университетов почувствую себя профнепригодной. Но именно так и случилось, когда аспирантская программа в Гонконге уже заканчивалась, а диссертацию я так и не написала. Прежде чем я поставила эксперименты, которые от меня требовались, мне понадобилось множество попыток. Было и то, что начало получаться у меня только на третьем году обучения, так как в самом начале я не умела не то что электроды в мозг вживлять, а даже пользоваться лабораторной пипеткой. И так каждый день я, по сути, с нуля училась быть биологом, опасаясь «разоблачения».

Параллельно с аспирантурой я вела свой проект, где учила людей достигать своих целей, используя универсальные навыки. Однако было ли у меня формальное право называться в паблике экспертом по метанавыкам? Я сама присвоила себе это право и вела свои первые программы – как личное сопровождение, так и курсы с марафонами – безо всяких регалий, кроме той самой регалии нейробиолога. Представляете, какой стресс для человека, который вышел из академической среды, где каждый чих нужно подтверждать образованием или ссылкой на авторитет?

Для успеха в профессии важнее универсальные навыки и знания, которые помогают людям, чем пять-шесть лет работы на свою зачетку.

Это уже потом я закрыла этот «гештальт» – и диссертацию защитила, и психологом/психотерапевтом/коучем стала официально. Но честно говоря, кроме пары-тройки самых дотошных людей, для которых регалии так же важны, как и для меня, никто бы не заметил разницы. Иногда самозванцам и разоблачение-то никакое не грозит, потому как большинству людей, в общем-то, все равно.

Но как мне удавалось достигать высоких результатов еще до «официального» обучения на психолога? Все дело в том, что самые главные свои компетенции и метанавыки, которые привели меня к результату, я развивала еще до получения профессиональных навыков. А именно:

• обучаться;

• доводить дела до конца;

• слушать людей;

• писать тексты;

• делать презентации;

• отвечать на вопросы даже без подготовки;

• нестандартно мыслить.

Это все у меня уже было, и потому я имела крепкую среднюю базу, которая давала мне возможность помогать людям еще до того, как я стала «настоящим» психологом. Тогда как множество талантливых и образованных людей вместо того, чтобы делиться своими знаниями и искать работу с опорой на свои навыки и способности, мучаются мыслями:

• «Ну какой же я профессионал, когда у меня есть знакомые, которые реально эксперты?»

• «Кто я такой, чтобы тягаться с людьми, которые уже двадцать лет в профессии?»

• «Что я такого могу сделать, что было бы лучше, чем у других?»

• «Меня никто не будет воспринимать всерьез».

В литературе это называется «синдромом самозванца» (англ. impostor/imposter syndrome) – психологическое явление, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям.

Около 70% людей[1]считают себя самозванцами. И сильнее всего это выражено у действительно успешных людей.

Честно, я не знаю, как, если учитывать эту статистику, мир еще работает… Но когда я сама чувствую себя не в своей тарелке, этот факт меня успокаивает. И все же мне кажется, что если бы меньше людей считали себя самозванцами, то мир был бы богаче на высококлассных профессионалов и счастливых людей.

Чаще всего «синдром самозванца» мешает именно работе. И здесь многим кажется, что дело в конкретной профессии: как будто бы от рода деятельности зависит, насколько уверенно себя чувствуешь в рабочем процессе.

Проблема «самозванца» решаема, но не поиском профессии, где «проще состояться». Дело же вовсе не в той деятельности, которой вы будете заниматься. Нет такой профессии, в которой можно сразу почувствовать себя «избранным». В любом случае везде вам понадобятся и развитие навыков, и измеримые достижения, и, вероятно, сертификация, чтобы быть более уверенным в себе.