Елена Чудинова

Держатель Знака

10

Прошло около получаса. Сережа, вернувшийся в избушку вскоре после того, как уехали Вишневский и Некрасов, некоторое время неподвижно пролежал, закинув руки за голову, на нарах, глядя в низкий бревенчатый потолок. Он не желал признаваться себе в том, что отсутствие Юрия обрадовало его, на некоторое время избавив от необходимости продолжать начатую игру, – последствия ранения ощущались значительно сильнее, чем ему хотелось показать. Сережа не мог позволить себе расслабиться при Некрасове, поскольку это поставило бы того в ложное положение, ведь именно из-за этого ранения Некрасов отказывался стреляться, но был на то спровоцирован.

«Я знал, что не попаду, иначе я не смог бы стрелять», – подумал он.

Перед дуэлью в нагане оставался последний патрон. Теперь барабан был пуст. Сережа наполнил магазин и, ласково качнув револьвер в руке, положил его на нары.

Сна все равно не будет, как почти не было ночью. Бессонница от усталости… Казалось бы, должно быть наоборот. Нет ничего более изматывающего, чем бессонница, приходящая после боя или в спертом воздухе лазаретов.

«А здорово знобит». – Сережа набросил на плечи полушубок и, тяжело поднявшись, подошел к печке.

Чугунная маленькая дверка скрипнула на ржавых петлях, и в лицо полыхнуло красным жаром еще горячих углей. Опустившись на пол перед печкой, Сережа выбрал из сваленных рядом дров тонкое сухое поленце и положил его на угли. Сначала показалось, что огонь не разгорится, но через минуту тонкие язычки прозрачно-алого цвета, пробившись снизу, задрожали по краям полена и побежали вверх. Держа в руке полено потолще, Сережа смотрел в разгорающееся пламя, ожидая, когда можно будет запихнуть его вслед за первым.

«Как в Жениных стихах об огне, где огонь – тела танцующих саламандр… Как же там?..

Опустимся к огню, любовь моя!

В ночи над домом ветер гнет деревья.

О, в эту ночь тебе открою я

Разгадку зачарованности древней!

Багряным жаром угли налиты…

Нет, что-то еще до этого…

Как тысячи ушедших в ночь до нас,

Склонимся мы в таинственном влеченье

Ловить в огне незримые для глаз

Пленительные огненные тени.

Багряным жаром угли налиты,

Шепнем слова людьми забытой мантры.

Забудь метафор „алые цветы“:

В углях встают и пляшут саламандры.

Как близко он – летящий мир огня!

Но дух гнетет сознание разлуки:

Живого здесь не примет он меня,

Не причинив жестокой смертной муки.

Ложится прахом нежная зола,

В слезах смолы поленья умирают,

А саламандр сплетенные тела

В волшебном танце вьются и играют.

Тоже – к Елене Ронстон. Елена – факел, свет… Свет Жениных ночных стихов? А ведь не было ничего обидного для Елены в этих словах Некрасова… Была ненависть… Ненависть… к Жене и что-то еще… Я не знаю почему, но я должен был его вызвать, не мог я… просто так… Я уже достаточно убийца, чтобы понимать, как преступно и гадко с этим шутить… Нет, было что-то скрытое, что не оставляло мне другого выхода, кроме как, зная, что не попаду, встать к барьеру. Почему я должен был встать под его выстрел? Но, может быть, прямо спросить Некрасова о том, что было между ним и Женей?.. А-а, легок на помине!»

Пальцы Сережиной руки непроизвольным движением впились в упругий белый мех.

– Руки вверх, сволочь!

Полушубок соскользнул на пол. Сережа с быстротой взвившейся пружины вскочил на ноги и, размахнувшись, швырнул оказавшимся в руке поленом в возникшего на пороге человека с поднятым маузером, прежде чем успел увидеть красную полоску поперек папахи, комиссарскую кожанку, выглядывающую из-под наброшенной на узкие плечи бурки, молодое лицо с горбинкой носа, искривленные ухмылкой губы – и еще двоих за спиной первого.

«Наган!»

Слишком маленькое, даже если успеть выбить стекло, окошко… Загороженная дверь… Десятая доля секунды потребовалась на то, чтобы осознать суть захлопнувшейся западни, – военная реальность мстила за то, что была забыта…

– Живьем, штабной!

«– Ваше высокопревосходительство!..

– Как, вы еще не уехали, Сережа?

– Я подумал, Николай Николаевич, может быть, я и второй пакет захвачу сразу – какой смысл возвращаться?»

Merde![24]

Дверь, в которой появились красные, находилась между печкой и нарами, где лежал револьвер. Сережа метнулся к нарам, но был остановлен бросившимся ему наперерез рослым красноармейцем, который был тут же отброшен отчаянным Сережиным усилием и, с грохотом опрокинув скамейку, растянулся на полу… Наступив на красноармейца, Сережа потянулся уже со следующего шага схватить наган, но на его руках, заламывая их за спину, повисли подскочивший комиссар и второй красноармеец… Сережа вывернулся…

– Ax ты, падла!

Вскочивший красноармеец бросился на Сережу. Двое других снова накинулись сзади: в следующее мгновение Сережа очутился на полу, но, не ощущая боли ударов, продолжал сопротивляться с отчаянным бешенством, пытаясь протащить на себе страшноватую «кучу малу» к лежащему на нарах нагану. Это почти удалось, но выскочивший из драки комиссар, примерившись, несколько раз ударил его по голове рукояткой маузера.

Москва, которую больше не суждено увидеть…

Какой встает она, когда между вами пролегли столетия военной преисподней?

Зимней многоликой сказкой твоего детства? Множеством проникающих друг в друга, окружающих твои первые шаги миров?

Первый – замкнутый мир комнаты с темно-голубыми плитками печки, которая топится только тогда, когда не справляется калорифер… Разбросанные на медвежьей, с доброй мордой и стеклянными глазами шкуре – она живая – причудливо выпиленные деревянные кусочки пузелей… Если сложить их правильно, получается картинка – вещий Олег разговаривает с волхвом. За Олегом – дружина в шлемах и кольчугах, с красными щитами. Волхв опирается на посох и показывает рукой на белого коня, на котором сидит Олег.

А в двух шагах от теплой замкнутости этого мира вход в другой – в ослепительно искрящийся алмазный лес, в котором цветы выше деревьев…

Нагретый на калорифере большой медный пятак… Вывеска булочной за кустами утонувшего в снегу сквера, через который бежит рыжая собака… Ты смотришь на это, забравшись на стул к подоконнику высокого окна, проникнув через холодное сверкание алмазного леса…

Полутемные, с прилавком по твой подбородок, лавки, таящие в себе странствия по стеклянным пейзажам тяжелых шаров и глянцевым страницам книг…

Москва… «Город чудный, город древний…» – помеченная кляксой страница хрестоматии.

Или более поздние, но такие же дорогие и таящие в себе такое же постоянное ожидание чуда картины… Заснеженный снаружи манеж, пар от дыхания лошадей, бегающих по кругу под щелканье бича… Звонкий ледок, сковавший дорожки Александровского сада… Музыка на катке… Звон разрезающих лед коньков… Кресла на полозьях… Смех…

И кажущиеся тебе такими волшебными все встреченные на катке и в Александровском саду зимние девочки. Их звонкие голоса, их разметавшиеся от быстрого лёта полозьев локоны – из-под меховых капоров, их сияющие глаза и румяные щеки, пушистые муфты, клетчатая шотландка или темное сукно подолов, в тяжелых складках которых мелькают шнурованные до колен ботинки… И ты с радостью сознаешь, что они не человеческие существа, а живое и многоликое воплощение зимней сказки…

Москва… Всегдашнее ожидание чуда… Весеннее солнце на золоте бесконечных куполов… Канун Пасхи. Камни еще так недавно появившейся из-под снега мостовой… Тепло пахнущий пряностями и сдобой кулич. Ты несешь его поставленным на тарелку, в белоснежном твердом узле накрахмаленной салфетки…

Весенне-распахнутое голубое небо, старые разросшиеся вётлы на церковном дворе. Под ними длинный, через весь двор, стол, на котором, как снежные цветы, неожиданно раскрываются белые хрустящие узлы, а из них появляются большие и маленькие, разноцветно глазированные, обложенные ярко разрисованными или обернутыми в цветную фольгу яйцами куличи, холодные пирамидки пасхи…

Еще немного – и над куличами загораются огоньки тоненьких красных свечек… Ты защищаешь ладонями от весеннего ветерка жизнь этого маленького огня. Вот уже становится во главе стола молодой черноволосый священник. И ты ждешь, что сейчас упадут благоухающие брызги освященной воды и наполнят радостно-волшебным содержанием то, что минуту назад было всего лишь сдобным хлебом, глазурью и коринкой.

Весь день, с утра, по улицам и переулочкам Москвы плывут белоснежные узлы с куличами.

А вечером по всей квартире беготня, хлопанье дверей, телефонные звонки, доглаживание чего-то утюгом… В празднично сверкающей столовой уже накрыто для разговенья, и у тебя при виде всего этого скоромного великолепия сжимает нервным спазмом горло: во владеющем тобой возбуждении ты не можешь есть уже со вчерашнего вечера. Идут все – вместе с родственниками и друзьями семьи – в храм Христа Спасителя, идет даже Женя, слишком демонстративно для того, чтобы это было правдоподобным, подчеркивающий, что всего-навсего намерен соблюсти в угоду родителям общепринятые условности…

Идут все, но ты идешь не со всеми.

Ты идешь один – в маленькую светло-желтую Обыденку, церковь Ильи Пророка.

Выжидательное стояние в полутемной еще церкви перед началом службы… Кто-то сзади негромко рассуждает о том, что живопись все-таки не способна передать эту простодушную яркость золота православного иконостаса… Начало службы… Час… другой… Томительная дурнота от напряжения и голода… Холодеющий в сердце нелепый сумасшедший испуг: а вдруг – нет, вдруг не прозвучат в полночь те единственные слова, способные в мгновение ока наполнить церковь ликованием и ослепительным светом?! Бешеный стук сердца, отчаянно мчащегося в груди навстречу этим словам… И последний – как будто оно сейчас вылетит наружу – тяжелый и огромный его удар, и губы сами выдыхают гремящие уже под озаряющимися сводами два единственно заветных слова: «Христос воскресе!»

И твой голос сливается с десятками других голосов, и уже нет, ни сердца, ни тела, ни тебя самого, а есть только невыносимое своей полнотой, мучительно пронзающее твое существо счастье…

Как будто сама по себе вспыхивает в твоей руке тоненькая красная свечка. Когда горит очень много свечек, воздух напоминает живой струящийся хрусталь. Горячий хрусталь…

Капли расплавленного воска стекают по твоим пальцам – кто-то с улыбкой подает тебе картонный кружок, ты берешь, благодаря ответной улыбкой, но незаметно прячешь в карман… Догорающую свечку ты держишь так, что она сгорает дотла в твоих пальцах, обжигая их, – этих ожогов не будет.

Ты пойдешь туда один. Ты сам не можешь себе объяснить, почему не хочешь разделить все это с теми, кто бесконечно близок и дорог тебе, но тебе легче не пойти совсем, чем сделать это… Может быть, это потому, что сейчас тебе помешали бы привязанности твоей жизни, – они должны в эту минуту отступить перед той могучей и великой связью, которая соединяет чужих…

Ты не можешь поделиться этим с близкими, так же как и своим блужданием после службы до самого рассвета по темной Москве, и вся она будет твоей – от кремлевских орлов до булыжника под ногами. Ею ты тоже не будешь делиться ни с кем. Где это понять холодным петербуржцам, с въевшейся в рассудок и кровь ледяной геометрией их ледяного города!

Ах, эти давние споры о Москве!

Голос Вадика: «Геометрия? Извольте, господа, сколько угодно! В нашей геометрии есть четкость и, уж во всяком случае, единый стиль – она несравненно лучше эклектики этой азиатской вакханалии, в коей вам угодно видеть нечто глубоко русское. Взгляните на новгородскую Софию! Не нашей ли геометрии она ближе по духу, чем вашему пряничному St. Basil[25]?А входящий в силу модерн окончательно превратит Москву в нечто несусветное. Многоэтажный модерн, вздымающийся над ее азиатским хаосом… бр-р!»

Голос Жени: «О нет! Напротив того, в модерне – будущее Москвы, она зарастет им, как дивными экзотическими цветами. Тенишевский круг, Врубель, Васнецов, Рерих – все они вливают в модерн национальное содержание. Это новая гармония!» – «Стилизация? Да еще на древнюю основу?» – «Дело не в стилизации и даже не в модерне, а в том, что вырастает из него… Это грядущее только чуть проглядывает из модерна, оно еще не расцвело. Взять работы Шехтеля – это уже не только модерн… Москва – роскошный цветок, она распускается сама по себе, делая неповторимыми сочетания и пропорции, немыслимые ни для кого другого!»

Споры… Москва… Семь холмов под красной короной… Воспоминания ткут твой образ, затейливо переплетая великое с бесконечно малым, и это переплетение делает тебя особенно драгоценной.

Москва… Восточная царица в кремлевской короне… Плывущий отовсюду золотой перезвон… Автомобильные гудки, копыта по мостовой… Мюр и Мерилиз… Страстной монастырь… Драконы над чайным китайским магазином…

Книга Вторая

Борьба незримая

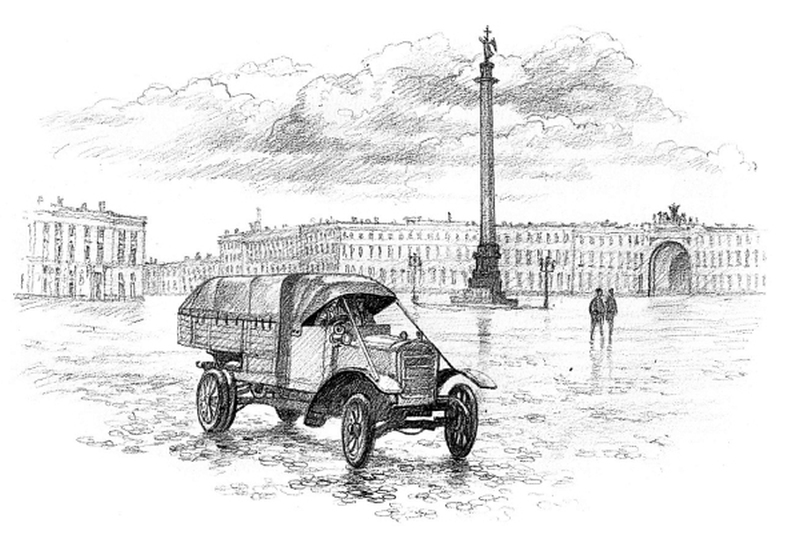

(апрель-декабрь 1919 года, Петроград)

Vexilla regis prodeunt inferni[26].

Dante

1

Зампред ВЧК[27] Яков Петерс, невысокий, полный, светловолосый человек с близко посаженными глазами на пухлом лице, в кругу своих чаще называемый Яном, досадливо поморщился. Водворив желтую папку с пометкой «Оружейный завод» на одну из тесно громоздящихся на столе стопок, он пододвинул к себе новую высокую стопку с грифом НЦ.

Верхней в стопке лежала новенькая папка, взглянув на которую зампред поморщился вторично: черт бы побрал этого золотопогонного сопляка!

В гараж бы и вся недолга… Третья бессонная ночь здóрово дает себя знать. Хочется уронить голову на руки и заснуть. В гараж… Нельзя. Офицерик из штаба самого Юденича[28]. Нельзя…

В безлюдном, пустом на вид Петрограде идет, продолжает идти жизнь. И где-то в недрах этой жизни – склады оружия, сеть конспиративных квартир, регулярное сообщение через линию фронта, центры саботажа – незримая деятельность подпольных организаций, самая опасная из которых – монархическая офицерская организация «Национальный центр». Численность ее, по имеющимся сведениям, активно пополняется сейчас кадрами с фронта. Эта переброска говорит о том, что тут ждут не дождутся, когда армия Юденича вместе с Северным корпусом подступит к Петрограду, и готовятся встретить ее во всеоружии.

Распутывать, распутывать каждый клубок, каждую ниточку, которые тянутся к Юденичу…

Да, лихо он загнул на вчерашнем собрании: «Распутывать каждую ниточку»… Это особенно здорово прозвучало, ребята даже хлопали. И вот она, на столе, ниточка, поди ее распутай! А не распутаешь – себе дороже. Сучий лях не забыл, как пришлось на полгодочка подвинуться с места. Памятлив, гад, ох и памятлив… И еще неизвестно, кто из своих работает на него, копит Петерсовы промашечки-ошибочки.

Петерс раскрыл папку. Взгляд скользнул по знакомым до оскомины строчкам. Не представляющие интереса личные бумаги. Документы, удостоверяющие личность посыльного в штабе Юденича. Непромокаемый пакет с цифровой шифровкой, объем в десять ремингтонированных листов. Пометка на конверте: «Петроград, лично полковнику Л.». И что делает особо острой необходимость вытянуть ключ – так это то, что такие штучки не ползают через границу в одном-единственном экземпляре… Расшифровать не удалось – ребята мудрили и так и эдак. Цифры не дублируют друг друга ни разу.

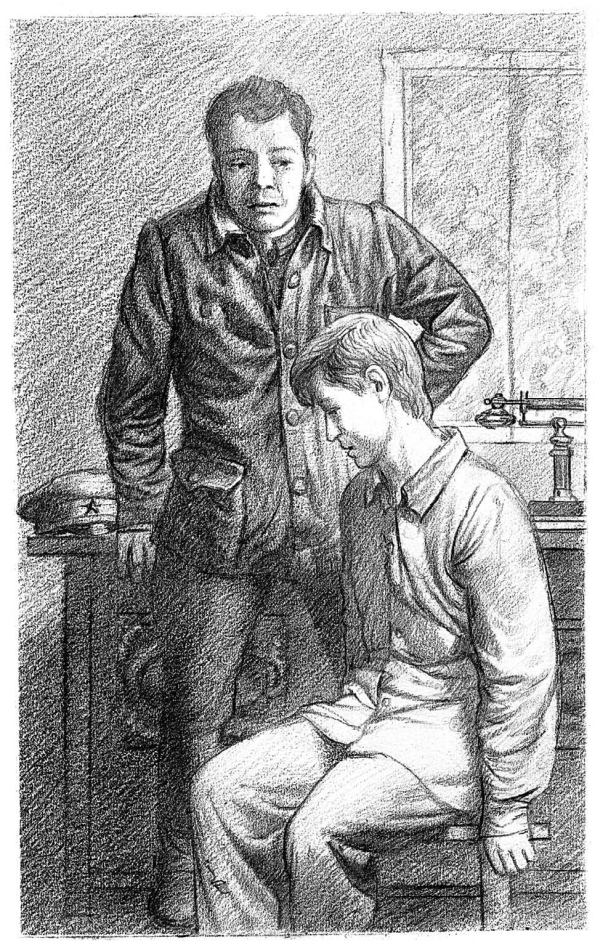

Уже несколько допросов его, Петерса, водит за нос этот паскудный щенок. А ведь сперва показалось, что расколоть будет легче легкого, – с такой спокойной простотой мальчишка отвечал на все вопросы. Да, документы верны. Да, штаб Северо-Западной. Знаком ли с главнокомандующим? Разумеется, да. Как близко? Лично состоит в распоряжении его высокопревосходительства.

Может быть, парень не так прост? Хотел набить себе цену? Но какого ж рожна ему было надо, если как раз тут-то он и перестал отвечать?!

Хотя… это как посмотреть. Были ему даны распоряжения насчет шифровки? Да, были. Какие распоряжения? Сопроводительные к шифровке. В чем заключались? В непосредственных инструкциях. Каких инструкциях? По выполнению задания.

Гаденыш!.. Что особенно бесит – ни капли гонора не было в этом издевательстве. Было безразличие. Вежливое и почти… доброжелательное.

Стоп, стоп! Да вот она – зацепочка! Нету у него ключа, попросту нету! Врет! Потому врет, что в гараж неохота, ясное дело… Смекнул небось, что ему и жить только до тех пор, покуда думаем, что из него что-то можно выжать… И пока идут допросы, поймал единственный шанс, не зря и карты открывает: знаком, мол, лично состою… Что ж – тут можно одну идейку обмозговать.

Петерс запустил в волосы короткие пальцы. Ладно, по ходу будет видно. Что они там копаются, черт возьми? На сегодняшний день еще двенадцать допросов только по делу НЦ и три по забастовке инженеров!

– Алло? Петерс. Вы что там – у тещи на блинах?! Мне следующий на допрос будет или нет?

2

Первый, второй пролёт лестницы… Еще одна площадка… Голова немного кружится, впрочем, это не важно.

«Каким все это рисовалось в воображении? Допрос в виде поединка. Превосходство жертвы над палачом. Господи, как глупо! Нравственного превосходства этот человек видит в тебе столько же, сколько в бутылке, от которой куда-то пропал штопор… Поединка нет. Но нет даже и зрителя, потому что играть роль благородного героя перед этим существом – слишком явное метание бисера… Ах ты, черт!»

Справляясь с головокружением, Сережа прислонился к стене.

– Руки назад! – Конвоир, молодой парень с проступившим в лице выражением легкого испуга, с поспешной лихостью клацнул затвором.

Сережа, скользнув по красноармейцу безразлично-мертвым взглядом, помедлил, собираясь с силами: «Нашел чем пугать, безмозглый дурак! Других проводили утром по коридору, а я это видел. Я видел, как по коридору проводили других. О чем я думал? Ах да… О поединке… Но плевать на поединок, не в этом дело, совсем не в этом. Но ведь вообще никто не узнает о том, корчил ты тут древнего римлянина или вылизывал дурно пошитые сапоги работников Чрезвычайки… Можно не сомневаться в том, что в любом случае вся отчетность успеет сгинуть в этих довольно малоромантичных стенах… Так что на внесение в анналы отечественной истории рассчитывать не приходится. Зрителей нет. Впрочем… Честь имею представиться, г-н прапорщик! Вот мы и докопались с вами до самого дна… Вот оно – дно. Это то, что нельзя отнять. Не мало ли этого зрителя? Если мало, то играть больше некого. А за этим – конец, более страшный, чем смерть».

3

– Ну что, не надумал разговориться?

Голос и вид человека за столом не сразу, а будто откуда-то издалека проникли в сознание Сережи: к горлу подступил комок тошноты. Словно сама болезнь, бродившая по телу кругами – от дырявого легкого до неподживающей ноги, болезнь, обволакивающая мозг липкой паутиной лихорадки, тошнотворно и мучительно перехватила дыхание. Болезнь и грязь, второе делает первое еще более гадким. Но ведь это почти отдых, когда так дурно, потому что дает единственную возможность не думать о том, о чем думать невыносимо.

– Да не тяни ты резину, парень. – Усталое добродушие проступило в голосе следователя. – Думал бы ты головой, в конце концов… Хоть бы родных пожалел! Или ты их меньше паршивой бумажонки ставишь, в которой, кроме туфты, может, и нет ни хрена? Может, думаешь, своей молчанкой Юденичу Петроград презентуешь? Поналезло ж вас, кутят слепых, в эту кашу… Если хочешь знать, может, я и зря тут с тобой валандаюсь. Очень даже часто в нашей работе – распутаешь дело, а в итоге пшик! Это я не потому говорю, что за столом за этим сижу, а попросту жалко тебя, дурака. Так что кончай мне ваньку валять.

…Можно не думать о том, что ты дал себя взять с важными документами на руках; что много страшнее мысли о собственном бесчестии – мысль о том, что не только военных проводят в четыре утра по коридору… Можно только смутно бредить горячей ванной, бритвой, мятной пеной дорогого мыльного порошка… Нет, сейчас нельзя ему погружаться в эту спасительную дурноту… Надо прийти в себя.

«Прапорщик, вы забыли о своей роли. Хорошая штука – роль… Просто придерживаться принципов – это как-то для меня слишком сложно… Уж очень трудно зримо представить себе этот самый принцип, чтобы за него можно было подержаться руками, когда начнешь тонуть… Некрасов бы, пожалуй, смог. А мне много легче попросту разыгрывать Альба Лонгу в пяти картинах… Роль ведет сама. Дрянь же вы, прапорщик! Ладно, passons[29], со своей дрянностью разбирайтесь сами… Где же ваше фамильное легкомыслие? Играйте на нем, пусть вам и дальше представляется, что все, что относится лично к вам, – это игрушечки, что в любую минуту вы кончите спектакль и пойдете пить чай. И поменьше внимания на статистов».

– Ты, может, курить хочешь? – Надорванная пачка дореволюционных папирос «Ира». – Не стесняйся…

Нервный спазм сжимает горло… Одну затяжку!..

– Спасибо, не хочу.

– Слушай, ты, падла!.. – Качнувшаяся от неожиданного удара в челюсть голова на мгновение падает на грудь. Надо заставить себя поднять ее и встретить взглядом следующий удар. – Я ж тебе, щенку сопливому, глаз вытащу!

– Будьте любезны объясняться со мной по-русски.

А попал, кажется, точнее, чем целился: в лице латыша на мгновение вспыхнула настоящая ненависть. Кого только нет среди чекистов! Интернационал в действии? Или некая особая нация, языком которой служит этот пакостный жаргон? Как-то незаметно стал понятен этот их язык. «Вытащить глаз»… «Рогатка» – два пальца, наведенные на переносицу.

– А если я тебя завтра в гараж отправлю? – Петерс, легко отбросивший напускную ярость, снова делается флегматично-спокойным.

– Можете хоть сейчас отправлять.

– Успеется, не торопись. – Петерс почти приветливо взглянул на Сережу. – Больно красивым ты, голуба душа, в гроб захотел. Я погляжу, вроде и зубы целы.

А не удивляешься, почему? Небось понял, ребята у меня умелые. Горячие вот иногда. Кстати, кто это по пальчикам сапогами прогулялся? Ну да не важно.

А дело, парень, вот в чем. Я ребятам приказывал тебе покудова портрета не портить. Я ведь твою молчанку давно раскусил. Ни хрена ты не знаешь, парень. А вот чтоб цену себе набить, это ты толково смекнул. Я толковых люблю. Скажи-ка вот чего: Николай-то Николаич не хуже папаши родного обрадуется, ежели адъютантик его, почитай, из мертвых воскреснет?

– Я вас не понял.

– Да побег сварганим. Понятно, кой-чего подпишешь сперва. Ты чего уставился, как французский лорд? Уж хватит в благородство играть, думаешь, долго уламывать тебя буду? Идет фарт – так не зевай! Обмозгуй все это до завтра, а нет – в гараж. Только, извини, не сразу. Все! Увести!