Евгений Анисимов

Петербург времен Петра Великого

Мысли шведской Кассандры, или Нападение как лучшая защита

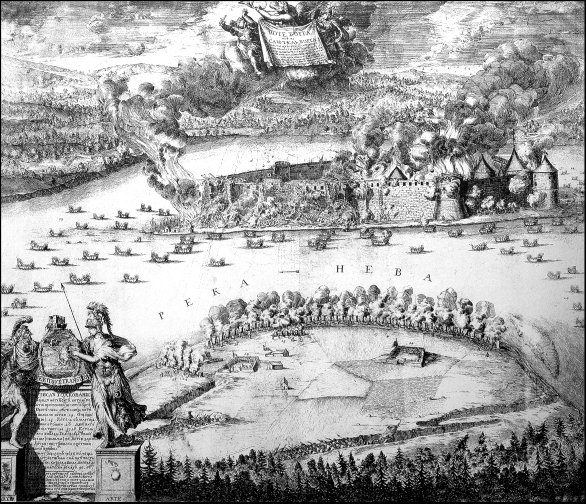

Нельзя сказать, чтоб шведы не понимали стратегического и экономического значения дельты Невы для своего королевства, как и необходимости ее надежной защиты. Шведские инженеры и фортификаторы, приезжавшие сюда с инспекцией в конце ХVII в., в своих донесениях не раз предупреждали стокгольмские власти, что при первом же серьезном наступлении возможного противника (то есть русских) крепости Ингрии падут одна за другой – они стояли в неизменном виде с XVI в., а поэтому безнадежно устарели, обветшали и для обороны не годились. К такому выводу после поездки 1681 г. по крепостям Ингрии пришел и Эрик Дальберг – крупный шведский фортификатор и инженер, генерал-губернатор Лифляндии. В своем отчете он дал уничижительную характеристику городским и предмостным укреплениям Ниеншанца, что они «более вредны, чем полезны», так как противник легко их захватит и потом использует как плацдарм для нападения на расположенную в устье Охты цитадель. Это, кстати, и случилось в конце апреля 1703 г.

Дальберг оказался провидцем и в другом. Он отмечал ключевую роль Ниеншанца в системе обороны Ингрии, когда подчеркивал: «Если не удержать Нюен, то ни Кексгольм, ни Нотебург не помогут защитить Карелию, и Кексгольмский лен, и даже сам Выборг… а русские благодаря большой численности своего войска легко могут навсегда осесть в этом месте… и таким образом, не дай Бог, получат выход к Балтийскому морю, о котором они мечтали с незапамятных времен». Дальберг предлагал усилить всю систему обороны устья Невы, но этого не было сделано ни в 1681 г., ни позже. Семнадцать лет спустя, в 1698 г., Дальберг снова писал о Ниене как о «маленькой никчемной крепости»[29], в Стокгольм были посланы проекты усиления обороны устья Невы, но все осталось без изменений.

Почему же стокгольмские власти не спешили укреплять Ниеншанц и другие важные стратегические пункты Восточной Прибалтики? Дело заключалось вовсе не в беззаботности шведских стратегов. Они исходили из традиционной военной доктрины великодержавной Швеции, согласно которой считалось, что лучшим средством защиты собственных владений является наступление на противника – именно так действовали шведские короли со времен Густава II Адольфа и, надо сказать, почти всегда добивались успеха. (Замечу, что Петр I, отдавая должное достижениям фортификации, никогда не считал мощные крепости основой безопасности страны. Он даже говорил, что за крепостными стенами хорошо отсиживаться, когда воюешь «против азиатцев», европейские же армии нужно побеждать в полевом сражении.) Кроме того, шведы были слишком уверены в своих силах, и в канун исторических событий начала XVIII в. на берегах Невы в Ниеншанце (а также на укрепленной мызе Дудергоф) была расквартирована лишь небольшая группировка генерала Абрахама Крониорта – всего около 6–8 тыс. человек. Она и должна была прикрыть Ингрию от возможного нападения русских с востока. Забегая вперед, скажем, что только после падения Нотебурга осенью 1702 г., то есть за полгода до прихода огромной русской армии к укреплениям Ниеншанца, шведы предприняли поспешную попытку усилить оборону в устье Невы – на месте села Спасского они построили кронверк с тремя бастионами[30], но было уже поздно. Оказать сопротивление огромной армии Петра I в той обстановке Крониорт уже не мог.

Конец натянутой русско-шведской дружбе

В 1699–1700 гг. по инициативе Петра I сложился Северный союз (Россия, Саксония и Дания, позже к ним примкнули Речь Посполитая и Пруссия) для борьбы со Швецией, владевшей фактически всем побережьем Балтийского моря и многими землями вдоль берегов Северного моря. Перед собой Петр I ставил общую задачу выхода к Балтийскому морю. В официальных российских документах того времени цель войны была сформулирована как возвращение земель предков – «отчин и дедин» – когда-то несправедливо отторгнутых Швецией у России, а также месть за «обиду», нанесенную Великому посольству во время его пребывания в Риге в 1697 г. (Тогда упомянутый выше генерал-губернатор Дальберг не позволил русским, среди которых инкогнито был сам Петр I, произвести замеры городских укреплений Риги.)

Петр I

Замечу при этом, что, согласно нормам международного права, Россия, внезапно начав в 1700 г. войну против Карла XII, фактически аннулировала все прежде подписанные и неоднократно подтвержденные ею мирные договоренности со Швецией. Незадолго до нападения на Нарву, 26 июля 1699 г., в Москву прибыло шведское посольство барона Иоганна Бергенгельма с известием о восшествии на престол нового короля Карла XII. Оно получило письменные заверения царя о соблюдении Россией всех русско-шведских соглашений, начиная со Столбовского мира[31]. Однако на деле эти заверения оказались ширмой, неуклюжей уловкой Петра I, который на следующий год, как только из Стамбула были получено известие о заключении русско-турецкого «вечного мира», открыл военные действия против Швеции. При этом накануне объявления в Москве войны шведам в Стокгольм прибыло русское посольство во главе с ближним стольником князем Яковом Хилковым, вручившим Карлу XII грамоту Петра I с выражением дружеских чувств, которые якобы испытывал царь к своему северному соседу. Совсем незадолго до этого шведы передали русским 300 морских орудий для кораблей Азовского флота.

Это вероломство Петра I, в целом характерное для политиков тех, да и других времен, стало причиной взаимного ожесточения противников во время Северной войны. Карл мстил Петру: он заточил посольство Хилкова в тюрьму, потом казнил нескольких военнопленных, раз за разом отвергал многократные попытки царя начать переговоры о заключении мира. Петр, в свою очередь, жестоко обходился со шведскими военнопленными, а гражданское население завоеванных прибалтийских территорий почти поголовно отправляли в Россию, где продавали в холопы.

Первый блин комом, или «Злощастная Нарва»

Несмотря на внезапность, начало войны было проиграно Россией. По «неотступным просьбам» своего союзника Августа II (курфюрста Саксонии и одновременно – польского короля), безуспешно осаждавшего Ригу – столицу шведской Лифляндии, русская армия предприняла поход к границам Эстляндии и осадила крепости Нарву и Иван-город. Цель похода заключалась в том, чтобы оттянуть силы шведов от Риги. Молодой шведский король Карл XII действовал решительно и смело. Сначала он заставил капитулировать Данию, а затем высадился с армией в Эстляндии, в Пернове (Пярну), броском достиг Нарвы и под ее стенами в ноябре 1700 г. разгромил войска Петра I. После этого Карл направился под Ригу и освободил город от саксонской блокады.

Тем временем остатки русской армии отошли к Пскову и Новгороду, ставшим на это время главными центрами обороны русской территории. Но уже первые месяцы после поражения под Нарвой показали, что Карл XII не собирается идти на Псков и Новгород. Все свое внимание он сосредоточил на Августе II – более сильном, по его мнению, противнике, чем Петр I. Преследуя отступавшего от Риги Августа, шведский король двинулся в Польшу. Прибалтику, Ингерманландию он считал второстепенным театром военных действий. Так оно, собственно, и было. Основные события первого этапа Северной войны (1700–1709 гг.) развернулись на полях Польши, Литвы, а потом – Белоруссии и Украины. Расчет Карла строился на том, что слабую армию разбитого под Нарвой Петра I в Восточной Прибалтике можно будет сдержать и минимальными силами.

Отвлекающие набеги Шереметева, или О пользе секретности

Однако Карл не оценил по достоинству такого противника, каким был русский царь. Во-первых, после поражения под Нарвой царь не отчаялся и решительными действиями в чрезвычайно короткий срок сумел создать фактически новую армию, подготовить и обучить ее солдат и офицеров, так что уже год спустя, в 1701 г., по численности и боеспособности она существенно превосходила все шведские силы, оставленные королем Карлом в Восточной Прибалтике. К тому же чуть позже выяснилось, что здесь были сконцентрированы не лучшие шведские войска. Корпус Крониорта был набран преимущественно из жителей заморских провинций Швеции (немцев Лифляндии, Эстляндии, а также финнов). Они оказались недостаточно патриотичны в защите на своей земле интересов шведской короны. Неудачным оказалось и стратегическое расположение шведских войск: полки шведов были растянуты на огромном пространстве от Риги до Кексгольма и Выборга, что в целом ослабляло систему шведской обороны Ингерманландии.

Во-вторых, втайне даже от своих союзников Петр и его генералы подготовили новый план военных действий на осень 1702 г., который строился на самостоятельных действиях русских войск по завоеванию шведской Ингрии. Цель, которую поставил перед армией царь, была хотя и трудная, но выполнимая: быстро овладеть опорными точками обороны Ингрии в истоке и в устье Невы – крепостями Нотебург и Ниеншанц. В случае успеха русская армия оказывалась в очень выгодном положении. Она рассекала шведскую систему обороны Восточной Прибалтики надвое: карельская (финляндская) группировка войск оказалась бы отрезанной от войск генерала Шлиппенбаха, находившихся в Эстляндии и Лифляндии.

Чтобы ввести противника в заблуждение, русская армия под командованием Б.П. Шереметева в течение 1701–1702 гг. вела активное наступление в Южной Эстляндии и Лифляндии. При этом действия русской армии больше походили на карательные акции устрашения. Вторгаясь в Лифляндию – житницу Шведского королевства – большими массами, войска Шереметева не только разоряли укрепления, но и сжигали селения и посевы, а людей и скот поголовно угоняли в Россию на продажу. Как писал бывший осенью 1702 г. в Москве голландец де Бруин, «14 сентября привели в Москву около 800 шведских пленных, мужчин, женщин и детей. Сначала продавали многих из них по 3 и по 4 гульдена за голову, но, спустя несколько дней, цена на них возвысилась до 20 и даже до 30 гульденов. При такой дешевизне иностранцы охотно покупали пленных, к великому удовольствию сих последних, ибо иностранцы покупали их для услуг своих только на время войны, после которой возвращали им свободу. Русские также купили многих из этих пленных, но несчастнейшие из них были те, которые попадали в руки татар, которые уводили их к себе в рабы в неволю – положение самое плачевное»[32].

Петру удалось ввести в заблуждение шведов, считавших, что действия русских сводятся только к набегам Шереметева. По материалам первой русской гезеты «Ведомости» и по другим данным выходит, что из Архангельска с кораблями в Амстердам было послано ложное сообщение о планах царя. Там говорилось о том, что царь занят преимущественно любимыми им морскими забавами на Белом море и строительством Новодвинской крепости, предназначенной для обороны Архангельска. Ведь еще недавно, в 1701 г., шведы неудачно пытались прорваться на кораблях к этому единственному морскому порту России[33].

Наконец, план Петра I блестяще удался еще и потому, что наступление в направлении Невы началось поздней осенью. А в те времена военные действия по обыкновению к зиме заканчивалось и противники уютно устраивались на зимних квартирах до весны. Успеху начатого похода способствовала и тщательная разведка будущих мест боев, проведенная инженером Василием Корчминым, и общая хорошая подготовка войск для успешного штурма крепостей.

Без риска и суеты

Успех похода Петра был связан и с весьма удачными действиями в 1701–1702 гг. в районе Невы пятитысячного отряда воеводы П.М. Апраксина. Имея базу в Ладоге (ныне – Старая Ладога), Апраксин должен был по заданию Петра лишь наблюдать за возможными действиями группировки Крониорта. Но Апраксин этим не ограничился и уже с лета 1701 г. постоянно беспокоил шведов: посылал на их территорию усиленные разведывательные диверсионные разъезды и отряды. Они нападали на небольшие укрепления и мелкие группы противника, разоряли жилье, захватывали пленных. 10 августа 1701 г. Апраксин взял Ижорскую мызу, а 13 августа на берегах Ижоры произошло кровопролитное сражение русского войска с пришедшим из Ниеншанца отрядом Крониорта. Битва закончилась победой русских, шведы потеряли около 500 человек и отступили к реке Славянке и Сарской мызе (в будущем – Царское Село). Подошедший на следующее утро к Сарской мызе Апраксин нашел там только брошенные противником телеги с припасами и амуницией. Крониорт отступил к Дудергофу и вскоре, опасаясь быть отрезанным от Финляндии осмелевшими русскими войсками, переправился через Неву на правый берег и отошел по Выборгской дороге[34].

Самым серьезным недостатком русских сил в этом районе было отсутствие у них военных кораблей, без которых контролировать большие водные пространства Ладоги, Невы и взморья было трудно. Но и здесь Петр многого сумел добиться. В самом начале 1702 г. на только что основанной Сясьской верфи голландский мастер Воутер Воутерсон приступил к строительству первых кораблей. Одновременно были выстроены две другие верфи – Новоладожская и Лодейнопольская[35]. Так начали создавать будущий Балтийский флот. Сюда, на Ладогу и Онегу, приехали нанятые в Европе моряки и кораблестроители, среди которых было особенно много голландцев, а также греков и иллирийцев – лучших строителей и шкиперов гребных судов.

Из Белого моря по знаменитой «Осударевой дороге» – проложенной в дремучих лесах просеке – на берег Онежского озера (в местечке Повенец) отряд солдат под началом самого Петра I с помощью местных крестьян перетащил на руках яхту и несколько мелких судов. Они были спущены в Онежское озеро, хотя упоминаний об участии их в позднее развернувшихся военных действиях не встречается. Зато отряд казаков под командой полковника Ивана Тырнова на тридцати лодках 27 августа 1702 г. совершил удачное нападение на Ладожскую флотилию шведского вице-адмирала Нуммерса, стоявшую у Кексгольма. Потеряв пять судов из шести и 300 человек, шведы уже не могли прикрывать Ингрию со стороны водных пространств Ладоги.

Словом, русское наступление в районе Невы было тщательно подготовлено. Как писал военный историк конца XIX в., «ни один шаг Петра I на сухом пути не был рискованным, был обдуман заранее»[36]. Сосредоточенная в начале сентября 1702 г. в районе Старой Ладоги 35-тысячная русская армия 27 сентября появилась под стенами Нотебурга, и подтянутая осадная артиллерия начала обстрел крепости. Группировка генерала Крониорта, находившаяся на правом берегу Невы и прикрывавшая Выборг, пыталась воспрепятствовать движению русских, но была ими легко отброшена[37].

Успешное начало, или Как разгрызли Орешек

Крепость на Ореховом острове, у самого истока Невы из Ладожского озера была построена в 1323 г. московским князем Юрием Даниловичем[38]. По Столбовскому миру 1617 г. она отошла к шведам и стала называться Нотебургом. Значение Нотебурга в обороне всего Приневского района было огромно, взять же эту островную, хорошо укрепленную крепость с высокими стенами было нелегко. В 1656 г. при отце Петра I царе Алексее Михайловиче русская армия, несмотря на все усилия, овладеть Нотебургом так и не сумела. Иначе развивались события в 1702 г.

С самого начала русское командование прибегло к мощному и длительному обстрелу островных укреплений крупнокалиберными осадными орудиями (всего было выпущено около 3000 бомб и ядер), что вызвало многочисленные пожары и разрушения в крепости, в ее стенах образовались проломы. После обстрела, 11 октября, царь послал на лодках штурмовые группы, однако шведский гарнизон, насчитывавший 500 человек, мужественно встретил противника и не позволил русским сходу преодолеть стены. Шведы сопротивлялись 13 часов.

Взятие Нотебурга в 1702 г. С гравюры А. Шхонебена. 1703 г.

Вообще на этот раз противники оказались достойными друг друга. Среди штурмующих особо отличился своим мужеством подполковник Семеновского полка князь М.М. Голицын, решительно остановивший своих солдат, которые, не выдержав яростной контратаки шведов, начали «от той неприятельской жестокой стрельбы бежать». Но и повторный приступ оказался неудачен. Позже прапорщик Кудрявцев и 22 солдата были повешены за то, что «с приступа побежали»[39].

Вскоре подоспела помощь во главе с бомбардир-поручиком, будущим светлейшим князем А.Д. Меншиковым. Войска пошли на новый, третий по счету приступ, но вновь русских ждала неудача. Шведы, как написано было в специальной прокламации для населения Шведского королевства, отбили третью атаку «с наибольшим трудом, так как больше не было гранат и вместо них пришлось пользоваться камнями… ружья также из-за продолжительной стрельбы разрывались, вместе с тем все пули были израсходованы, так что во время происходящей атаки вынуждены были довольствоваться такими, какие можно было обтесать (из кусков металла. – Е. А.), и гарнизон был совсем ослаблен… Тогда все офицеры сделали представление коменданту о невозможности далее обороняться от столь крупной силы, которая снова была готова напасть»[40].

После совещания комендант постановил сдать крепость русским. Петр, всегда высоко ценивший воинскую доблесть, разрешил гарнизону выйти из крепости «с распущенными знаменами, барабанным боем и пулями во рту (столько военных припасов, по обычаям того времени, разрешалось выносить сдавшимся по договору. – Е. А.), с четырьмя железными пушками». Шведы, сев на суда, ушли вниз по Неве, в Ниеншанц[41]. Царь же тотчас приказал начать восстановительные работы в завоеванной крепости, ввел на остров двухтысячный гарнизон, а также переименовал крепость в Шлиссельбург (в переводе с немецкого языка – «Ключ-город»). Как человек XVIII столетия, Петр, склонный к аллегориям, выбрал такое название неслучайно – взятая крепость являлась действительно ключевым пунктом в обороне Ингрии.

Портрет героя на фоне города:

Фельдмаршал Михаил Голицын, или «Прямой сын Отечества»

Екатерина Великая поучала потомков: «Изучайте людей… отыскивайте истинное достоинство… По большей части оно скромно и прячется где-нибудь в отдалении. Доблесть не высовывается из толпы, не стремится вперед, не жадничает и не твердит о себе». Эти слова как будто сказаны об одном из лучших генералов армии Петра I князе Михаиле Михайловиче Голицыне. Потомок древнего рода Гедиминовичей, сын боярина, он начал службу барабанщиком Семеновского полка и с тех пор безмерно полюбил военное дело. Современники в один голос говорили о нем: «Муж великой доблести и отваги беззаветной – мужество свое он доказал многими подвигами против шведов». Особенно запомнился всем поступок Голицына 12 октября 1702 г., когда во главе штурмового отряда он высадился под стенами островной крепости Нотебурга. Когда первые атаки стены захлебнулись кровью, царь Петр, внимательно наблюдавший за штурмом, приказал Голицыну отступить. Однако от Голицына, согласно легенде, пришел дерзкий ответ: «Я не принадлежу тебе, государь, теперь я принадлежу одному Богу». Потом на глазах царя и всей армии военачальник приказал оттолкнуть от берега пустые лодки, на которых приплыл его отряд. Подвиг красивый, поистине античный, в духе спартанцев или римлян!

М.М. Голицын

Да и потом Голицын блистал мужеством, никогда не отсиживался за спинами своих солдат. Он имел обыкновение, как пишет современник, «идя навстречу неприятелю, держать во рту трубку, не обращая внимания на летящие пули и направленное на него холодное оружие». Михаил Михайлович отличился в сражении под Полтавой, а в 1714 г. стал героем завоевания Финляндии, добился нескольких важных побед над шведами, в том числе на море – в Гангутском сражении. Позже, в 1720 г., он, сухопутный генерал, одержал победу над шведским флотом при Гренгаме.

Голицын принадлежал к особому типу генералов русской армии, которых все любили: и солдаты, и офицеры, и начальство. Невысокий, коренастый, с темным от загара лицом, ясными голубыми глазами и породистым носом, он был у всех на виду. Его любили не только за отвагу, но и за «природный добрый ум, приветливое обращение с подчиненными», приятные, скромные манеры, что, как известно, среди генералов достоинство редкое. Да и сам Петр I высоко ценил Михаила Михайловича – какой же государь не любит полководца, из ставки которого никогда не улетает богиня Победы! Он называл Голицына так: «Прямой сын Отечества».

Мы почти ничего не знаем о его семейных делах: конечно, была жена, да и дети, но разве это главное в жизни истинного воина? Как пелось в старинной солдатской песне, «наши жены – пушки заряжены, вот кто наши жены!». Как и многие выдающиеся полководцы, князь Михайло Голицын был наивен и неопытен в политических делах и во всем слушался старшего брата – хитроумного Дмитрия Михайловича. Говорят, что израненный в боях фельдмаршал не смел даже сидеть в присутствии старшего брата – так его почитал… Близость к Дмитрию и сгубила Михаила. После прихода к власти императрицы Анны Иоанновны в начале 1730 г. и роспуска Верховного тайного совета, который возглавлял Дмитрий, фельдмаршал был изгнан из армии и в конце 1730 г. умер – я думаю, от тоски, ведь старый орел в клетке долго не живет.