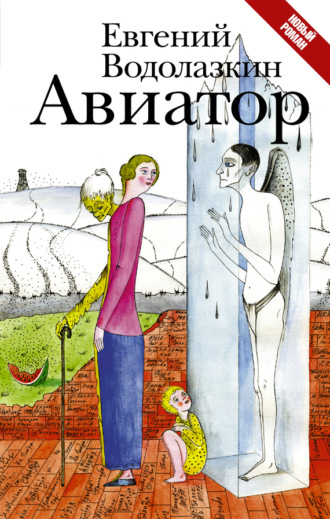

Евгений Водолазкин

Авиатор

Снег – хрустит. Изо рта – пар. Снял перчатки и потер снегом лицо (Гейгер попросил перчатки надеть). Раскачал ветку клена, вызвал снегопад. Стоим – Гейгер, Валентина и я – все в снегу. Смеемся.

А я ведь не люблю снега. На острове снег, бывало, до полугода лежал. Ходишь по нему в тряпичных туфлях, подвязанных бечевкой (уж какие там сапоги на молнии!), и никто особенно не интересуется, застудишься ты или нет. А если первым в отряде идешь, по непротоптанному пути, то снегу по пояс. Пусть даже вчера здесь ходили, так ведь за ночь опять сугробы намело. Шагаешь как можно шире, чтобы в один шаг побольше расстояние преодолеть. Тьма кромешная, продвигаешься на ощупь, то и дело натыкаешься ногой на утонувшие в снегу пни. А в руках двуручная пила. Зацепишься ногой за пень, падаешь вместе с пилой и думаешь: присыпало бы меня, что ли, сверху – так, чтобы нашли только весной. А весной взятки гладки, что весной от меня останется?

Я видел тех, кого находили весной, – их называли подснежниками – с выклеванными глазами, отгрызенными ушами. Чтобы, думалось, даже мертвым им больше не видеть конвоя, не слышать его матерной ругани. Как-то раз мне пришлось тащить одного замерзшего до траншеи с трупами. Я держал его под руки (тогда я уже не был брезглив), а ноги его подпрыгивали на кочках. Тащил и немного ему завидовал – эта жизнь его уже не касается, а меня всё еще.

Тогда, случалось, замерзали в лесу. Не по созревшему решению – от усталости. Отходили чуть вбок, садились на землю без сил, и замерзнуть им было, может быть, проще, чем встать и продолжать работу. Садились, невыспавшиеся, передохнуть – и засыпа́ли. И замерзали, поскольку сон смерти не помеха. Их быстро заносило снегом – попробуй потом найди. Таких, в общем, не очень-то и искали: понимали, что они замерзли, а не сбежали, некуда было с острова бежать. Знали, что весной найдут.

Гейгер сказал, что, если эта прогулка пройдет хорошо, буду выходить каждый день. Глядя на него, думал о том, что он, должно быть, так же, как я, лежит с Валентиной. То есть не так же, ох не так же, догадываюсь как… Чем больница хороша для романов – в ней много коек.

Воскресенье

Сегодня в моей палате установили телевизор. Гейгер долго мне объяснял, как он устроен и как с ним обращаться. Я научился довольно быстро. Глядя, как я уверенно нажимаю на пульт, Гейгер, по-моему, был слегка разочарован. Он рассчитывал, что удивление мое будет велико. Да оно, собственно, и велико. Но синематограф удивлял меня в свое время сильнее – не говоря уже о том, что экран там неизмеримо больше. Хотя и без звука.

– Слово громоздкое, – сказал я Гейгеру о телевизоре.

– Говорите телик, – ответил он.

Есть в этом что-то телячье, я еще подумаю, сто́ит ли мне так говорить. Мы с Гейгером смотрели рассказ о новостях. Я почти ничего не понял – во многом потому, что думал об издаваемых телевизором звуках – словах, музыке, вое сирены. Да, со звуком – это совсем другое дело…

– Что такое дефолт? – спрашиваю.

– Прошлым летом деньги обесценились.

– И что же теперь делать?

– Меньше воровать, наверное. Только в России это невозможно.

Уже второй раз слышу от него про воровство. Но ведь всегда воровали – в тысяча девятьсот девяносто девятом, в тысяча восемьсот девяносто девятом, и во все прочие годы тоже. Почему же это его так задевает – потому что немец? Немцы, я думаю, в таких размерах этим не занимаются, им удивительно, что можно так беззаветно воровать. Нам тоже удивительно, но – воруем.

На экране телевизора дома́. Нет в них прежней монументальности, легкие они какие-то, даже удивительно, как стоят. Стекла много, металла. Иногда архитектурной мысли не понять – нечто застекленное. Чувствую взгляд Гейгера.

– Нравится? – это он про дома.

– Я привык, что дома из кирпичей, – отвечаю. – К покатой крыше привык.

– Так ведь это Москву показывают, а в Питере – всё как вы любите. Когда начнете выходить на улицу – сами увидите.

Когда я начну выходить? – захотелось спросить.

Не спросил. Сделал вид, что увлечен телевизором.

Машины ездят забавные. Совсем не похожи на те, что были в мое время… Только теперь ведь и это время – мое, и Гейгер хочет, чтобы я в нем обживался. Следит за моей реакцией.

– Что вы чувствуете, – спрашивает, – оказавшись в новой, по сути, стране?

– Чувствую, что у нее новые сложности.

Улыбаюсь. Гейгер тоже улыбается – с долей удивления: ожидал чего-то другого.

– У всякого времени свои сложности. Их надо преодолевать.

– Или избегать.

Смотрит на меня внимательно. Произносит вполголоса:

– Вам-то не удалось…

Не удалось. Гейгер, по-моему, общественный человек. А я нет. Страна – не моя мера, и даже народ – не моя. Хотел сказать: человек – вот мера, но это звучит как фраза. Хотя… Разве фразы не бывают истинными – особенно если они результат жизненного опыта? Бывают, конечно. Запишу, пусть Гейгер читает.

Ему, между прочим, кажется, что пишу я не совсем обычно. Что он имеет в виду, толком не поясняет. Так, легкий, говорит, несовременный акцент, но если не знать моей истории, то вроде как и незаметно. Ну и славно. А я, напротив, слышу, что они с Валентиной говорят не так, как говорили прежде мы. Появилась большая раскованность, а еще, может быть, хромота в интонации. Вполне, кстати, прелестная. Пытаюсь всё это перенять – у меня хорошее ухо.

Понедельник

Сегодня весь день смотрел телевизор. Переключал каналы. На одном поют, на другом танцуют, на третьем говорят. Говорят бойко, раньше так не умели – главное, скорости такой не развивали. Особенно ведущий: произносит нараспев, делит речь не на фразы, а на вдохи. Всё может, только не вдыхать не может, иначе бы говорил без пауз. Виртуоз. Человек-язык.

Вошла с обедом Валентина.

– Так сейчас танцуют? – показываю на экран.

– Ну да, – улыбается, – приблизительно так. Не нравится?

– Да нет, почему. Энергично…

Самое смешное, что так в любительском театре Сиверской изображали бесноватых. Их исцеляли, а они танцевали. Точнее, их танец указывал на необходимость исцеления. С одним из актеров мы были знакомы, иногда он заходил к нам пить кофе. На сцене, в багровой подсветке он был внушителен, даже пугающ, а за столом на нашей веранде казался тщедушным. Промакивал салфеткою выступавший на лбу пот. Время от времени убивал на себе комара и аккуратно укладывал его на ту же салфетку. Уходя, вручал трофеи маме. В нетеатральной своей жизни он служил счетоводом, и фамилия его была Печёнкин.

– Вам… прости – тебе, – Валентина наливает мне чай, – и песни современные, наверное, не понравятся.

Уже не понравились. Молчу, не хочу быть врагом всего нового.

– Прежние песни были мелодичными, – продолжает она, – а в нынешних главное – ритм. Но в этом ведь тоже что-то есть, а?

На днях обратил внимание, что она уже не выглядит как сестра милосердия. Ходит теперь с распущенными волосами, что ей очень идет. Впрочем, Валентине и первоначальный облик шел. Когда сообщил ей об этом, она ответила, что это Гейгер попросил ее закосить под сестру милосердия. Первые дни все очень боялись, что меня новая реальность сломает. Гейгер, оказывается, пенсне разыскивал, старый градусник и всё такое. А потом расслабились: я, по словам Валентины, держался молодцом и ни в какой оперетте не нуждался. На самом деле Валентина – аспирантка факультета психологии, пишет диссертацию.

Догадываюсь, на каком материале.

Вторник

В одну из родительских суббот мы столкнулись с Анастасией на Смоленском кладбище. Я навещал бабушку и отца, она – мать. Она уходила, а я только пришел. Как так сложилось, что мы оказались там без родных (обычно ведь в такие дни кладбище посещают всей семьей)? Не помню. Помню только, как обрадовался, увидев Анастасию. Сначала мы немного постояли, а потом пошли по аллее.

– Отчего умерла ваша мама? – спросил я.

– От чахотки. Она умирала долго. А мы с папой всё надеялись, что будет жить.

Я взял ее руку и крепко сжал – пальцы холодные. Почувствовал ответное пожатие. Вместе мы пошли на могилу отца и бабушки. Очистили ее от напа́давших сухих веток и вытерли тряпкой чугун ограды. Они умерли еще тогда, когда можно было заказать ограду. А сейчас я не смог купить даже рассады – всегда ведь продавалась у входа на кладбище. Решил было не выпалывать траву (пусть хоть что-нибудь растет), но Анастасия настояла на том, чтобы выполоть. Сказала, что трава – это зарастание памяти о человеке, что, пока есть кому с этой травою справляться, человек каким-то образом на земле еще присутствует. Не знаю. Я так не думал. Траву мы, конечно, выпололи.

Потом гуляли по кладбищу. На дальних аллеях опавшая листва уже не убиралась, мы вдыхали ее прелый запах. Зачерпнешь ярко-желтое ногой, а изнанка у него бурая. Воздух свежий до рези в носу. Да, у меня тогда на носу капелька висела – так Анастасия ее смахнула! Вытащила руку из муфты и запросто так смахнула. Засмеялась. Ужасно неловко, но в то же время… приятно. Это ведь почти… Ладно.

Да, чуть не забыл: тогда же мы встретили Зарецкого. Увидев нас, он сказал:

– А я вот мать поминаю.

Держал в руке розовый бумажный цветок. Из кармана заношенного пальто торчало горлышко бутылки. Бутылка входила туда полностью, но карман оттопыривался, и ее было видно. В другом, я уверен, лежала колбаса. Помню, меня искренне удивило, что у Зарецкого была когда-то мать. За руку, должно быть, его, маленького, водила. Еще раньше – носила в утробе, надо же. Мне проще было представить, что он возник путем почкования.

Я вот думаю – если это действительно осень была, то почему я хотел купить рассаду? Родительская суббота когда бывает? Трижды в Великий пост, на Радоницу, на Троицу. Есть Дмитриевская суббота в ноябре. Значит, мы были на ноябрьскую? Или всё происходило весной – засомневался сейчас. Воздух резкий – был, муфта – была, но почему мне подумалось, что осень?

Я уже не уверен, что мы ступали по листьям – скорее, по снегу. Бурому весеннему снегу, облезлому и клочковатому. Издающему мокрый чавкающий звук. Проходя мимо Смоленской церкви, слышали журчанье – вода с крыши стекала в подставленные бочки. А со словами нашими изо рта выходил пар.

– Представляете, наши дети и внуки будут так же навещать нас здесь, – сказала Анастасия. – Будут ходить себе поверху, разговаривать. О всякой, между прочим, чепухе. А мы себе внизу будем лежать. Молчать.

Прозвучало так, будто это будут наши общие дети и внуки. И что вместе будем лежать и молчать. Я шел, думая над ее словами, и представлял себя лежащим под землей. И вот кто-то меня навещает, и уже заскучал, затосковал, находясь здесь. Мечтает, как из города мертвых вернется в город живых, и предвкушает свои живые радости на вечер. Я ведь тоже тогда представлял, как мы с Анастасией отправимся домой (пешком, вдоль речки Смоленки), будем на кухне пить горячий чай, и меня охватывало счастье. И бабушкино с отцом молчаливое лежание меня не останавливало, потому что они всегда радовались моим радостям. Хоть правдой было и то, что для них, любивших чай, за нашим столом не было места.

Сейчас еще раз всё взвесил: ну конечно же, стояла осень. И рассаду я покупать не собирался – потому ее и не продавали, что дело было осенью. Месяц нашего знакомства – октябрь. А встреча на кладбище произошла в ноябре – я помню, что мы почти еще не знали друг друга. На обратном пути в воротах кладбища нам встретился то ли нищий, то ли блаженный. Вручил мне и ей по желтому листу и назвал женихом и невестой. Анастасия покраснела. Я дал ему тысяч десять. Или сто – не помню, деньги тогда ничего не стоили. Я свой лист долго хранил.

Среда

– Почему, как вы думаете, произошел октябрьский переворот? – спросил меня Гейгер. – Вы ведь всё это видели.

Неожиданно. Выяснится потом, чего доброго, что Гейгер пишет исторические романы.

– В людях накопилось много зла… – подбираю слова для ответа. – Должен же был найтись этому выход.

– Любопытно как. Любопытно… Вы не связываете, значит, переворот с общественной ситуацией, с историческими предпосылками и прочими делами?

– А разве всеобщее помутнение – не историческая предпосылка?

Гейгер поставил перед моей кроватью стул и сел на него верхом.

– Но считается, что у помутнения семнадцатого года имелись свои причины – война там, обнищание народа, не знаю, что еще…

– Бывали времена гораздо хуже – и ничего, никаких помутнений.

Гейгер положил руки на спинку стула, подбородок на руки. Подбородок покрылся морщинами, уменьшился в размерах.

– Интересно вы мыслите. Как-то даже неисторически…

Гейгер смотрел на меня, не стесняясь, как смотрит задумавшийся. Пощипал себя за мочку уха. Большие у него уши, но пока не щиплет – не заметно: много на свете лишних жестов.

Когда он ушел, я смотрел телевизор – то, что здесь по-английски называют talk-show. Все друг друга перебивают. Интонации склочные и малокультурные, пошлость невыносимая. Неужели это мои новые современники?

Четверг

Наши ночные беседы с Анастасией продолжались. Мы сидели на табуретках – иногда друг против друга, но чаще рядом, прислонясь к стене или шкафчику. Когда сидели рядом, руки наши соприкасались, и я ощущал ее тепло. Что-то большее, чем тепло, – электричество. Мы оба его чувствовали. Я боялся, что между нами начнут проскакивать искры.

Внизу, за окном, были слышны поздние экипажи, их тихое движение успокаивало. Я научился различать прямое их следование по проспекту и проезд с поворотом на Зверинскую. Время от времени спокойствие ночи разрывал треск автомобилей, и мы боялись, что он разбудит спящих в квартире. Он и будил. Спящие, шаркая, добирались до туалета. Спустив с грохотом воду, останавливались в дверях кухни и подслеповато рассматривали нас. Ничего не говорили.

Как-то раз, когда у Анастасии была инфлюэнца, она осталась дома одна. Все ушли по делам – все, кроме меня, потому что не было у меня дел важнее Анастасии. Я стоял под ее дверью и слышал, как бьется мое сердце. Постучав, вошел. Анастасия лежала в постели. Когда подошел, увидел, что нос и веки припухли и покраснели. Как после слез.

– Не приближайтесь, – сказала простуженно, – заразитесь.

Приблизился. Осторожно сел на край кровати.

– И замечательно. Вдвоем ведь приятней болеть.

– Ничего приятного, – она кивнула на лежащую поверх одеяла книгу. – Я даже читать не могу.

Она хотела сесть, но я удержал – положил на ее плечо ладонь. Четыре пальца легли на ночную рубашку, а пятый, самый ловкий, оказался за границей ворота. Мизинец. Касался ее кожи. В него переместились все мои органы чувств, и я стал одним сплошным мизинцем.

– Лежите… – я нашел в себе силы отдернуть руку. – Хотите, я вам почитаю? В детстве, когда я болел, мне всегда читали.

Анастасия смотрела на меня с любопытством. Дышала ртом. Отложила свою книгу.

– Тогда почитайте мне то, что читали вам.

Я сходил в свою комнату и принес то, что читали мне. Читая, нащупал на одеяле пальцы Анастасии. Не отрывал глаз от книги. Спросил:

– Можно, я буду держать вашу руку? Через нее я буду вытягивать вашу болезнь.

В ответ почувствовал легкое пожатие. Снова взялся за чтение. Прочитывая фразу за фразой, думал о том, что, оказывается, еще никогда никому не читал вслух. На описании страха Робинзона заболеть я взглянул на Анастасию. Она лежала с закрытыми глазами, и было неясно, всё еще слушает она меня или спит.

Слушала. Погладила мою руку и сказала:

– Сидеть неудобно – устает спина. Ложитесь рядом поверх одеяла.

И помолчав:

– Пожалуйста…

Это пожалуйста меня едва не расплющило. В горле возник комок, и голос исчез. Заскрипела кровать, когда я сбрасывал тапки и ложился, – так могли бы скрипеть мои застывшие суставы. А потом голос вернулся, и я снова стал читать. Придвинувшись поближе, Анастасия положила мне руку на грудь. Шеей я чувствовал ее горячее дыхание. Когда дыхание стало ритмичным, я посмотрел на нее – она спала. Мне стало радостно и спокойно. Я долго лежал рядом, а встал лишь тогда, когда услышал повороты ключа в двери. Поцеловал Анастасию в горячий лоб и вышел.

Через пару дней я тоже заболел. Чувствуя, как с каждым часом воспаление расползается по горлу, испытывал счастье. У нас с Анастасией была одна болезнь на двоих. Теперь уже Анастасия приходила ко мне и, лежа рядом, читала мне вслух. Мы понимали, что происходящее между нами несколько вышло за рамки ухода за больным, но не говорили об этом и не пытались это назвать. Назовешь – спугнешь. Определишь – разрушишь. А нам хотелось сохранить.

Пятница

Однажды осенью ко мне на Петербургскую (тогда уже Петроградскую) сторону года за два до окончания гимназии пришел Сева. Лицо его было таинственным. Ему, вообще говоря, досталось очень выразительное лицо. В разное время оно бывало сосредоточенным, лукавым, понимающим, грустным, а в этот раз было не лицом даже – тайной. Не говоря ни слова, Сева сразу же прошел в мою комнату. Спросив, есть ли кто-то еще в квартире (никого не было), он все-таки закрыл за собою дверь на ключ. Этот ключ торчал в дверях много лет, и никто никогда им не пользовался. Я бы не удивился, если бы ключ не повернулся ввиду окончательной своей непригодности (прирос к дверям, рассыпался) или просто потому, что его поворачивал неудачник Сева. Но ключ повернулся.

Откинув голову набок, Сева картинно облокотился о стену. К животу он прижимал небольшой саквояж, двигавший боками в такт учащенному дыханию Севы. Восстановив дыхание, Сева открыл саквояж и достал из него пачку листов.

– Вот…

Он дал мне всю пачку, хотя содержание всех листов было одинаковым. Листы оказались листовками. Листовки призывали к немедленной смене власти.

– Где ты это взял?

– По дороге в гимназию ко мне подошел человек. Незнакомый. Попросил раздать гимназистам.

– А ты что же?

– Сказал, что раздам. Дело, понимаешь ли, идет о спасении Отечества. И в таких обстоятельствах я, конечно…

Помимо листовок в саквояже обнаружилась также бутылка вина. Сева с уверенным стуком поставил ее на стол.

– Бутылку тоже он тебе дал?

– Нет, бутылку я слямзил дома. Отметить начало революционной борьбы. Неси стаканы.

Давно он так не командовал. Я принес стаканы. Сева просто светился от осознания своей причастности к тайне. Когда мы выпили по стакану, я спросил у него, читал ли он роман “Бесы”. Сева заговорил со мной снисходительно и почему-то гнусаво:

– Знаешь, ну только вот не надо романов – ладно? Всё это в прошлом, сто лет назад. Сейчас объективная необходимость взять власть в свои…

– Хорошо, без романов. Попытка государственного переворота. Лет пять каторги, а то и десять. Прощай гимназия, прощай Петербург. Ты к этому готов?

Тут же выяснилось, что к этому мой кузен готов не был. В голос я не смеялся только потому, что мне стало его жалко. Розовощекий после вина Сева заметно побледнел, а губы его, как водится, задрожали:

– Просто мне казалось…

Я мог бы сказать, что на Севиной голове шевелились волосы – потому что их шевелил ветер из окна. Пожалуй, я так и скажу: то, что обычно вкладывается в это выражение, соответствовало его состоянию. Сева всё еще что-то сбивчиво говорил, а я смотрел на него и не слушал. Для чего, думалось мне, я его так напугал? Зачем перебил его полет – ведь кто бы, если говорить серьезно, его, гимназиста, тронул? Ну, выпороли бы в худшем случае, и то – вряд ли.

Сева так расстроился, что даже не допил вина. Оставил у меня и бутылку, и листовки с просьбой уничтожить. Я, конечно же, уничтожил, потому что ни алкоголь, ни перевороты меня не привлекали. Бутылку с недопитым вином вынес на помойку – получается, напрасно Сева ее слямзил. Листовки бросил в печь, и сокровища революционной мысли сгорели без следа. Содержание их совершенно ушло из памяти.

Что осталось – теплый сентябрьский день, шагнувший в мою комнату сквозь открытое окно. Открытое окно осенью – такая редкость. Трепет пальмы на резной (розы да лилии) подставке. Приземлившийся на письменном столе косой луч солнца. В фокусе – стопка книг. Легкий, без солнца незаметный налет пыли. На учебнике по истории – божья коровка.

Суббота

Лера Амфитеатрова спросила:

– Так ты хочешь меня?

Леру я видел впервые, но ответил утвердительно, ибо как же я мог еще ответить в пятнадцать лет? Больше всего меня поразило это так – оно претендовало быть итогом какого-то общения, но вот общения-то как раз и не было. Было несколько моих взглядов на молодую женщину, стоявшую в другом конце зала. Она их перехватила. В том, как она это сделала, было гораздо больше вызова, чем в самих взглядах. Хотел ли я ее? Не знаю. Может быть, и хотел. Но смотрел на нее потому, что она была необычна. По отважному разрезу ее платья я понял, что это – эмансипантка.

Об эмансипантках в нашем классе чего только не рассказывали, подробно описывая их внешний вид и легкость нравов (всё было Лерой предъявлено немедленно), так что определил я ее без труда. Она вела себя в полном соответствии с расхожим описанием – за исключением, пожалуй, коротко остриженных волос – и исполняла свою партию, что называется, на верхнем фа. Удивительно было то, что объектом ее внимания стал ничем не примечательный я. А может, и не удивительно. Зачем являть свою прогрессивность тому, кто уже и так достаточно прогрессивен?

Она решительно взяла меня за руку и под звучащую в зале музыку повела к выходу. Мне казалось, что мы движемся в такт этой музыке, и это наше ритмичное движение парализовало остатки моей воли. Я пытаюсь сейчас вспомнить, что это был за зал, что за музыка – безуспешно. Да это и неважно, это сразу же исчезло. Помню потную, несмотря на свежий ветер улицы, Лерину ладонь. Блуждание по дворам-колодцам в поисках квартиры, предоставленной ей (она сказала – нам) подругой. Ключ от квартиры Лера держала наготове в свободной руке, причем рука была вытянута в направлении нашего движения. И преждевременно вынутый ключ, и вытянутая рука придавали нашему движению стремительность, но еще в большей степени – театральность.

По щербатым ступеням мы взлетели на последний этаж. Тут Лера воспользовалась, наконец, своим ключом, и мы вошли в маленькую комнату. Из мебели там были лишь кровать, стол и стул. За стулом белела еще одна небольшая дверь, которая вела, видимо, на кухню. Лера подошла ко мне вплотную. Она была чуть выше меня, и ее влажное дыхание я втягивал носом. Наклонила голову. Коснулась моих губ губами. Провела по моим губам языком. Медленно повернулась ко мне спиной.

– А теперь расшнуруй платье…

На ее шее дрожали русые колечки. Я начал расшнуровывать.

– Ты что, в первый раз расшнуровываешь платье? И вообще всё – в первый раз?

– Всё в первый раз…

Лера глубоко вздохнула. Платье было расшнуровано и снято. За платьем последовали легкая блузка и нижняя юбка с воланами. Панталоны и сорочка. Корсет мне снова пришлось расшнуровывать (под Лерины опять-таки вздохи). Долго возился с застежками для чулок – в конце концов их, снимая корсет, отстегнула Лера. Села на стул. Я опустился на корточки и снял с ее ног чулки. С черными чулками съезжали мои руки по Лериной белой коже. Удивительно белой. Тогда женщины не загорали.

Стоит ли говорить, что, когда мы легли в постель, количество Лериных претензий и вздохов увеличилось. Лера не стеснялась направлять мои движения, обещая кому-то неведомому, что обучает мальчиков в последний раз. Мне показалось, что через какое-то время Лерины вздохи потеряли оттенок возмущения, но я в этом до конца не уверен. Сколько ей было лет? Думаю, восемнадцать, не более. Тогда же она казалась мне бесконечно взрослой.

Потом она курила, сидя на стуле. Нога на ногу, всё еще неодетая. Большим и указательным пальцами держала серебряный мундштук с папиросой, осторожно выпускала изо рта дым. Я, устроившись на кровати по-турецки, молча ее рассматривал. Я впервые видел голое женское тело. Показав на мой нательный крестик, Лера спросила:

– Ты веришь в Бога?

– Да.

– В эпоху аэропланов стыдно быть верующим. Вот я – дочь священника, а не верю. – Она затянулась дымом. – Чего молчишь?

– Разве аэропланы отменили смерть?

Лера засмеялась:

– Конечно!

Понедельник

Вспомнил. Всё вспомнил об авиаторе. Лет мне было 11–12, когда отец взял меня с собой на Комендантский аэродром – смотреть на полеты аэропланов. Еще за пару лет до того никакого Комендантского аэродрома не существовало – был один лишь Комендантский ипподром, где и проходили авиационные митинги. С тех пор как рядом построили аэродром, митинги проходили уже на нем… Я знаю от Гейгера, что теперь это называется авиационным шоу, но мне больше нравятся митинги. По-моему, в нынешней жизни слишком много шоу. Говорю как человек, целую неделю смотревший телик.

Июль, солнце. Теплый ветер треплет кружево зонтов. Многие в соломенных шляпах, некоторые – в треугольных шапочках, сделанных из газеты. Мы приехали с самого утра, потому стоим в первом зрительском ряду. Можем рассмотреть не только аэропланы, но и авиаторов. В тот самый миг, когда я этих людей увидел, я твердо решил, что стану авиатором. Не брандмейстером, не дирижером – авиатором.

Мне хотелось вот так же стоять в окружении помощников и, глядя вдаль, медленно подносить к губам папиросу. Так же подкручивать торчащие кончики усов. Перед тем как двинуться к аэроплану, одной рукой застегивать на подбородке лямку шлема. Не спеша надевать очки-консервы. Но главная прелесть для меня заключалась даже не в этом. Меня завораживало само слово – авиатор. Его звучание соединяло в себе красоту полета и рев мотора, свободу и мощь. Это было прекрасное слово. Позднее появился “летчик”, которого будто бы придумал Хлебников. Слово неплохое, но какое-то куцее: есть в нем что-то от воробья. А авиатор – это большая красивая птица. Такой птицей хотел быть и я.

Авиатор Платонов. Это стало не то чтобы домашним именем, но время от времени меня так называли. И мне это нравилось.

Вторник

А ведь я и вправду мыслю неисторически – тут Гейгер, наверное, прав. Исторический взгляд делает всех заложниками великих общественных событий. Я же вижу дело иначе: ровно наоборот. Великие события растут в каждой отдельной личности. В особенности – великие потрясения.

Всё очень просто. В каждом человеке есть дерьмо. Когда твое дерьмо входит в резонанс с дерьмом других, начинаются революции, войны, фашизм, коммунизм… И этот резонанс не связан с уровнем жизни или формой правления. То есть связан, может быть, но как-то не напрямую. Что примечательно: добро в других душах отзывается совсем не с такой скоростью.

Среда

Целую неделю не писал. Приболел. Валентина считает, что я переохладился во время прогулки, советует теплее одеваться. Гейгер с ней не согласен. По его мнению, я так старательно описывал нашу с Анастасией болезнь, что и сам заболел. Гейгер недалек от истины.

А писать я не то чтобы не мог – не хотел, настроения не было. Настроения вообще. Гейгер сказал, что это естественно. Что первые недели я держался напряжением, шоковой собранностью, а чуть вошла жизнь в колею – расклеился. Да, соглашаюсь, расклеился. А мне как раз моя колея и не нравится. Какая-то кривая, прерывистая – где она столько лет петляла? И главное, куда ведет? В ту странную жизнь, которую вижу по телевизору? Эта жизнь меня пока не увлекает. Гейгера, как выяснилось, тоже.

А по поводу дневника он сказал, чтобы я не волновался – никто ведь не заставляет писать в него ежедневно. Не заставляет – и на том спасибо. И не буду. Вообще говоря, Гейгер мне всё больше нравится. Он скуп на эмоции, несколько даже суховат, но сквозь эту сухость чувствуется настоящее расположение.

Хуже, когда, наоборот, за внешней веселостью кроется крысиное. Был у меня знакомый, Алексей Константинович Аверьянов. Маленький, лысый, с большой головой, совершенный гриб. И размножался, видимо, спорами, потому что как же его такого можно представить с женщиной? Хотя – нет, были и у него какие-то женщины, такие же, видимо, маленькие, как он сам. Час-другой с ним пообщаешься – душа-человек: мягкий, предупредительный, доброжелательный без перехлестов. Смеется самозабвенно, с громким раздельным ха-ха-ха, наклонив голову набок. А в один прекрасный день выясняется, что не мягкий он и не доброжелательный, а патологический завистник, и за спиной у тебя говорит такое…

Кем он был, этот Аверьянов? Чем занимался, откуда я его знал – ничего не помню. А вот грибное его свойство, червивость эта, в памяти осталось. Да, еще запомнились выпуклые линзы в его очках, отчего и глаза казались выпуклыми. Как это вдруг речь о нем зашла? Ах да, Гейгер – вот он не такой.

– Вспомнился тут мне некто Аверьянов, – говорю ему, – характер его, рост, даже очки. А что он значил в моей жизни – хоть убей, не помню. Отчего так устроены воспоминания? И что такое воспоминание с точки зрения науки?

– Воспоминание – это определенная комбинация нейронов, клеток головного мозга. Вступают в связь другие нейроны – вам предъявляется другое воспоминание.

– Иными словами, для того чтобы представлять Аверьянова в целом, мне не хватило нейронов? Как-то очень это механистично.

– Да вы не волнуйтесь, может быть, еще явится вам Аверьянов во всей красе. Может, и сами рады не будете. А кроме того, – Гейгер застегнул верхнюю пуговицу на моем халате, – было бы скучно, если бы воспоминания отражали жизнь зеркально. Они делают это выборочно, и это сближает их с искусством.

Мне, собственно, Аверьянов и не нужен. Того, что о нем запомнилось, вполне достаточно.

Четверг

Что меня в телевидении удивляет: они там всё время во что-то играют. Угадывают слова, мелодии, а еще, я читал, собираются отправить кого-то выживать на необитаемый остров. Все веселые, находчивые и довольно, я бы сказал, убогие. Получается, что у них в жизни не было острова, на котором нужно выжить. Им этого, что ли, не хватает?

Суббота

Всё думаю о природе воспоминаний. Неужели то, что хранит моя память, – это всего лишь комбинация нейронов в голове? Запах рождественской елки, стеклянный перезвон гирлянд на сквозняке – это нейроны? Треск бумажных полосок на оконной раме, когда ее открывают в апреле и квартира заполняется весенним воздухом. Заполняется негромкой беседой с улицы. Вечерним стуком каблуков по тротуару, гудением ночных насекомых в плафоне лампы. А наше с Анастасией трепетное чувство, о котором благодарно помню и помнить буду до конца жизни, – тоже нейроны? Шепот ее, сбивающийся от смеха на голос, аромат ее волос, когда она лежит рядом.

После дней болезни мы часто лежали рядом. Обычно днем, когда в квартире никого не было. Лежали обнявшись. Иногда – не касаясь друг друга. Разговаривали. Молчали. В одну из таких минут я шепнул ей в самое ухо:

– Хочу, чтобы вы стали моей женой.

Анастасия была смешлива, и я боялся, что она засмеется. Но она не засмеялась. Коротко ответила:

– И я хочу.