Галина Гончарова

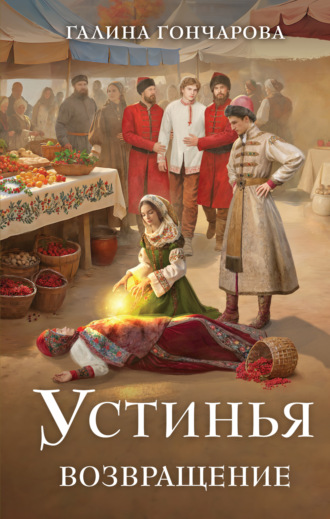

Устинья. Возвращение

Глава 3

Из ненаписанного дневника царицы Устиньи Алексеевны Соколовой

Завтра мы с сестрой идем на базар.

Есть причина для матушки – мы будем покупать припасы, смотреть, что и сколько стоит… все же зла она нам не желает. Просто не знает, как это – делать добро. Слишком она устала и вымоталась. Но я ей подсказала, и она понимает, как будет лучше.

И я, и Аксинья… мы обе будем учиться.

Я помню, как первый раз оказалась на ярмарке.

Как была неловка и растерянна, как все случилось…

Как меня запомнили после того случая, именно меня, и именно меня потребовали у батюшки, который решил, что меня выгодно отдать. И отдал…

Тогда я привлекла к себе внимание, тогда я вмешалась в события впервые. Именно тогда.

Самое забавное, что я не жалею о своем поступке. Но о его последствиях пожалела не только я.

Получится ли у меня что-то изменить?

Бог весть. Но я буду пытаться.

На лавке лежит моя завтрашняя одежда.

Нижняя рубаха, сарафан, платок и даже дешевенькая лента в косу. Под лавкой стоят лапти. Кажется, я все продумала. И да поможет мне богиня, в этот раз я не пойду на бойню, словно овца.

И сестру не пущу.

Постараюсь.

Получится ли?

Не знаю. Но я уже иду вперед. А варенья из рябины сварено мало, на зиму его не хватит, потому надо купить еще ягоды и – в добрый путь.

В добрый. Путь.

* * *

– Устя, ты спишь еще?!

Устинья перевела взгляд за окно.

– Аксинья, который сейчас час?

– Петухи пропели.

– Какие, первые? – За окном было еще темно.

– Шутишь? – надулась сестра [8].

Устя уронила голову обратно на подушку:

– Ася, да есть ли у тебя совесть? [9]

– Есть… ты еще не готова?

– Ярмарка часа через два начнется, там еще и товар не разложили! А ты…

– Пока умоешься, пока косу переплетешь, оденешься…

Устя поняла, что поспать ей не дадут, и принялась вылезать из-под пухового одеяла.

Холодновато уже в горнице. Одеяло хоть и пуховое, а как вылезешь, зябко становится. А и то хорошо, что одна она живет.

Другие девушки и по трое-четверо в одной комнате, на одной кровати, а то и на лавках ютятся. Когда Устя царицей была, больше всего ее тяготила невозможность остаться одной. Всегда рядом мамки, няньки, сенные девки… даже ночью кто-то на лавке спит – вдруг матушке-царице подать что понадобится?

Устя тогда и протестовать не смела…

А сейчас плеснула в лицо ледяной водой и сноровисто принялась переплетать косу. Вытянула дорогую ленту с золотом, вплела простую, подумала чуток.

– Аксинья, мел бы нам и свеклу.

– А-а… – сообразила сестра. И помчалась доставать и то и другое.

* * *

Не по душе была Дарёне затея воспитанницы. Ой не по душе…

И ведь с чего началось-то?

Солнышком головку напекло, не иначе. Вроде еще вчера была послушная и тихая Устяша, а тут – на тебе! Варенье она варит и на базар собирается. Пусть бы еще варенье – это дело правильное, пристойное. Но на базар? К дурным людям? И разрешила ведь матушка-боярыня! На нее-то что нашло? Дарёна пыталась отговорить, да боярыня ее и слушать не стала, только ручкой махнула.

Мол, все правильно девочки делают. И урона тут никакого не будет. Не узнает никто, вот и ладно.

Может, будь у Дарёны больше времени, и отговорила б она боярыню. А не то к боярину в ноги кинулась, к бояричу. Узнали б они о таком безлепии, так небось не попустили бы.

Нет.

Не успела няня.

Боярин с бояричем в имение уехали, боярыня дикую затею одобрила – и девчонки ровно с цепи сорвались. Сарафаны нашли холопские, лапти откуда-то взяли…

Дарёна и не узнала их сначала-то…

– Устяша! Аксюта! Ой, мамочки!

И узнать-то боярышень не получается! Смотреть – и то жутковато!

– Да что ж вы с собой сделали-то?! Ужасти какие! Смотреть страх!

– Дарёна, ты мне скажи – нас кто в таком виде узнает?

– Узнает, как же… греха б от ужаса ни с кем не случилось!

Было отчего ужасаться старой нянюшке! Девушки раскрасились так, что скоморохи б ахнули. Брови черные, толщиной в палец. Явно сажей рисовали, вот, видно, где у Аксиньи рука дрогнула, бровь еще шире стала, к виску уехала.

Лица набеленные, щеки и губы явно свеклой натерты.

Узнать?

Кой там узнать! Увидишь ночью такое… перекрестишься – да и ходу! А то ведь догонит!

Но…

И сарафаны яркие, но старенькие, и ленты в косах хоть и яркие, но дешевенькие, сразу видно, и платочки простенькие, повязаны, как в деревнях носят, и лапоточки на ногах…

Боярышни?

К тетушке в город две девицы приехали деревенские. Себя показать, людей посмотреть. И на том бы Дарёна стояла твердо.

Лица? А и лица… поди тут узнай, кто под известкой и свеклой прячется…

Нянюшка только дух перевела:

– Ладно же… только от меня далеко не отходите. Понятно?

Девушки понятливо закивали.

Они и не собирались. Им бы посмотреть, водичку пальчиком попробовать, а потом снова в терем, к мамкам-нянькам. Ладно, к одной нянюшке под присмотр. Но интересно же!

* * *

– Руди, думаешь, будет она там?

– Не знаю, Теодор. Но может и такое быть. Ярмарка же!

За прошедшие несколько дней Рудольфус Истерман три раза проклял загадочную незнакомку. И было, было за что!

Первое!

Фёдор потерял всякий интерес к продажной любви! Минус один рычаг управления! Хотя кое-какие наметки у Руди на этот счет были.

Второе!

Найти девицу, которую видел пару секунд и то в темноте, – в столице? Ладога большая! Побегай, пока ноги не отвалятся!

Может, она и рядом живет. А может, и мимо пробегала. Мало ли кто и куда послать может, даже и по ночному времени? Одежда на ней старая вроде бы. Холопка? Служанка? Поди поищи! Если лицо ее только Фёдор запомнил отчетливо, но рисовать-то он не умеет! А Руди ищи, стаптывай ноги по самое… вот, по то самое!

Третье!

Скандал устроила царица Любава, прослышав про сей случай. А уж она скандалить умеет. Так что надзор за Фёдором был достаточно строгий. Даже на ярмарку… не надо бы! Но уж коли пойдешь, так с тобой еще десяток слуг пойдет. Не согласен?

Сын неблагодарный, ты смерти моей хочешь?! Я для тебя все, а ты, а я…

И изобразить сердечный приступ. Запросто. Хотя Руди точно было известно, что царица здоровее всех росских медведей, вместе взятых.

* * *

Как отец Алексей Иванович Заболоцкий был строг и суров, так что Илья не удивился, когда боярин вернулся от соседа и приказал к себе сына позвать.

– Что случилось, батюшка?

Много чего мог ожидать Илья. Покупки земель, холопов или продажи, или договора какого. Но уж точно не таких слов.

– Илюха, женить тебя хочу.

– Батюшка? Я ж…

– Ты отцу не жужжи. У Николки Апухтина дочка подросла. Марья. Уж шестнадцать лет исполнилось. Вот как Святки закончатся, так и обженим вас.

– Я ж и не видел ее ни разу!

– Я видел. Хорошая девка, не больна, не тоща, да и приданое Николка за ней хорошее дает. Две деревни, триста душ народу.

Приданое было действительно хорошим.

– И луга заливные у излучины. Хватит тебе. А я вам дом на Ладоге построю. Чтобы в столице были. Уже и место приглядел.

Илья аж головой помотал:

– Батюшка, так…

– Не знаешь ты ее? А тебе и не надобно. Апухтиных мы давно знаем, хоть и худородны они, да плодовиты. И деньги у них есть. У нас, сам знаешь, кроме древности рода, и нет, считай, ничего. Сам за холопами оброк пересчитываешь. Чай, не нравится?

Илья только руками развел.

Не нравилось.

А что поделать-то?

– Вот и женись на Машке Апухтиной. Дурного слова про девку никто не скажет, я порасспрашивал. А там… кто тебя за уд держать будет? Вон у меня… сам знаешь.

Илья знал.

Весь дом знал.

Жена-боярыня тоже знала. И скольких девок дворовых ее супруг перевалял, и сколько у него ублюдков бегает по деревням. Знала…

Не радовалась, а куда деваться?

Алексей Заболоцкий вольностей никому не позволял, так приложить мог, что и дух вон. На жену он гневался редко, так и боярыня Евдокия баба разумная. Дом ведет, детей ро́стит, куда не надобно не лезет. Чего еще-то желать?

И все же Илья колебался.

Была в его жизни тайна, о которой не стоило и отцу знать. Что там отцу?

На исповеди – и то Илья молчал. И впредь молчать будет.

Боярин кулак на стол опустил. Тяжелый, увесистый.

– Согласие я дал. Приедут Апухтины в столицу – посмотришь на невесту.

– А что ж не сейчас, батюшка?

– Не твоего ума дело.

У боярина Апухтина тоже свои причины были.

И дочку замуж выдать побыстрее, и приданое за ней дать. И в причинах этих он соседу честно признался. Так что боярин Алексей на Николу Апухтина сердца не держал.

Его воля, его выбор.

Так и так, боярин, вот девка, вот беда… берешь?

Бери. А когда нет, так другому предложим.

Алексей это бедой не считал. Был уверен, что в своей семье с чем угодно справится. А потом бояре по рукам и ударили, ко всеобщему удовольствию. А дети?

Что дети?

Им соглашаться надобно! Отец-от лучше знает, что сыну надобно! Он жизнь прожил, он плохого не посоветует.

Так что рождественский пост закончится, Святки пройдут – и честным пирком да за свадебку. Как раз приданое девке нашить успеют.

А Алексей и место в городе присмотрел. Купит подворье, поставит там для молодых новый дом. Конечно, не так оно быстро делается, ну так что же? Пока с ними поживут, не беда.

Илья посмотрел на отца – и вздохнул тихонько.

Нет у него выбора. И у Марьи нет. Интересно, она хоть на человека похожа? Отец-то скажет, да ведь не ему с ней в постель ложиться. Вдруг там не девица, а заморский зверь кокодрил?

Все равно отказаться не получится. Ни у него, ни у кокодрила…

* * *

Еще как интересно!

Базар хоть и не ярмарка, но все равно шумно, живо, весело…

В чем разница?

Так к ярмарке загодя готовятся, иногда как одна заканчивается, так к следующей и начинают шить-кроить-варить-солить. Кто чем славится, тот свое умение и показывает.

Вон к Федоту Кожемяке со всей округи едут, у него шкуры, словно бархат, а секрет выделки таит, старый. Сыновья знают, но тоже помалкивают. Никому еще разнюхать не удалось!

К золотошвейкам… тоже едут. Такие наряды из их рук выходят, такие кокошники! К кузнечных дел мастерам, к золотокузнецам… да мало ли?!

Ежели кого расспросить, так и за мочеными яблоками надо только к вдовице Настасье идти, к другим после нее и не захочется. Уж что она с яблоками делает, никому не ведомо, а только они у нее крепенькие, сочные, на зубах хрустят, а запах…

Раз попробуешь – десять раз вернешься!

На ярмарке и скоморохи кривляются, хоть и гоняют их власти. А на базаре ходят, бывает, но не слишком разгуливаются. Вот кто всегда в чести, так это хозяева кукол-петрушек. Ходит такой по ярмарке, где высмеет, где польстит. Его и покормят, и напоят, и монетку бросить могут.

Правда, и побить могут. Но – следи за языком, думай, что и где ляпаешь. Известно же, за провинившийся язык спина ответит! А то и голова…

Аксинья смотрела во все глаза. И было видно, что вся она – там. В веселом коловращении запахов и вкусов, звуков и оттенков, людей и фраз… закружило-завертело, хорошо, если сама по базару пройдет, в лужу не сядет.

Устя слушала нянюшку внимательно.

Запоминала, сопоставляла.

Не бывала она никогда на ярмарке, может, пару раз. Ну, мимо проезжала в возке своем, да что из него увидишь?

Ничего.

Это уже потом, в монастыре, когда появилась возможность разговаривать и слушать, читать и сопоставлять, когда Устя поняла, что она позволила слить свою жизнь в загаженный нужник…

Потом.

Гримироваться? Она научилась у гулящей девки, которая пришла в монастырь умирать. Болезнь ее дурная съела.

Ярмарки?

И вот тебе и вдова купца, и матушка плотника, и… много таких женщин было. И каждая свое видела, свое рассказывала.

И сейчас Устя смотрела по сторонам, но… не просто так, нет.

Вот стоят девицы.

Вроде бы просто стоят, но у каждой в руке монетка, которую девушка нет-нет, но зубами прикусит. Раньше гулящие колечко в зубах держали, да несколько лет назад указ вышел. Чтобы гулящих девок гнать нещадно. Вот и пришлось маскироваться монетками, но кому надо, тот поймет. За что гнали? А не за блуд, за худшее.

Пусть заразу не разносят.

Ага… гулящих девок…

Февронья, та самая гулящая, Усте рассказывала, что не их бы гнать! Иноземцев! Они эту заразу в Россу принесли, а ведь никто их не осматривает, никто не проверяет! А девушкам и самим такое не в радость! Кому ж болеть да помереть хочется? Это как с сорняком бороться – верхушку срезали, а низ остался. Корешки целы. И дальше девушки болеть будут, и дальше хворь иноземная пойдет стыдная, когда язвы на теле, нос проваливается…

Увы.

Устя никогда и ни на что не влияла, а муж ее Фёдор Иванович, не тем будь помянут, дураком был редкостным. И чужому влиянию поддавался легко.

Есть у него друзья-иноземцы? Так они ж ДРУЗЬЯ! Подумать, чего с тобой дружат? Нет, не судьба.

Подумать, что каждый кулик свое болото хвали́т, – тоже.

А вот решить, что все иноземное лучше росского, – запросто! И иноземцев привечать! Хотя чем иноземное платье лучше, Устя и по сей день понять не могла. Росское-то и легкое, и красивое, хочешь красуйся, хочешь работай. А эти навертят на себя двадцать тряпок и рады. В прическах мыши заводятся, виданное ли дело?

Тьфу, гадость!

Вот и о гадости… такой знакомой вонью повеяло…

Устя аж нос зажала, Аксинья, и та ахнула. Глазами захлопала.

– А что… как…

– Тьфу, гады чужеземные!

Дарёна все знала. И то, что иноземцев отличали по табачной вони, – тоже. И то сказать – мерзость какая! Дым изо рта пускает… кто? А вот тот самый, Рогатый, который из подземного мира! Лучше такое к ночи и не поминать!

И вонь такая…

А всего-то и есть, что мимо трое мужчин прошли. Все в иноземных платьях, лембергских, при шпагах, у одного трубка в углу рта, парики напудрены…

А чулки все в грязных пятнах. И ботинки в грязи чуть не по щиколотку.

А одежда богатая, и перстень на руке у того, что с трубкой, зелеными искрами сверкает, изумруд чуть не с ноготь величиной!

Дарёна растопырилась, девочек закрыла – мало ли что? У нас-то, понятно, нельзя к бабам лезть, а у них это халатное обхождение, во как называется! [10]

А по-нашему, по-простому, бесстыдство это, вот как! Дарёна, когда по Лембергской улице проходила, чуть не плюнула. Бабы – не бабы. Сиськи заголенные, морды раскрашенные, подолы шириной неохватной, то грязь метут, то стены обтирают… тьфу, срамота!

Приличным боярышням на такое и смотреть-то неладно будет. Дарёна оглянулась на своих подопечных.

Аксинья, кстати, и не смотрела никуда, чихала безудержно. А вот Устинья словно окаменела. Лицо и без белил мраморным стало, пальцы так сжались – сейчас из-под ногтей кровь проступит. Дарёна аж испугалась за свою девочку.

– Устяша! Ты что?!

Губы шевельнулись, но Дарёна ничего не разобрала. Усадила Устю на вовремя подвернувшийся чурбачок, Митьке, конюху, кивнула, чтобы тот сбитня принес.

Потихоньку Устя и опамятовалась.

– Пойдем, нянюшка. Наверное, от запаха того мне дурно стало.

А, вот и объяснение. Дарёна и сама не представляла, как с такими бабы обнимаются. Небось упасть рядом можно, кабы еще не вывернуло… [11]

– Конечно, Устя. Ты посиди еще минуту, да и пойдем себе?

– Да, нянюшка. А ты не знаешь, кто это был, такой вонючий?

– Не знаю, деточка.

А вот Устя знала.

Значит, точно с Фёдором Рудольфус Истерман был. Выжил, мерзавец! Ах, какая жалость, что ему стали не хватило! Еще один человек, которого стоило бы убить. Но не сейчас. Пока – ярмарка.

* * *

Дарёна только головой покачала, когда боярышня решила дальше по ярмарке погулять.

Ох, ни к чему бы это! Ни к чему… и вонь тут непотребная, и люди самые разные. Но Устинью Алексеевну, коли она решит, не переупрямить. Вроде тихая-тихая, а характер… он тоже тихий. Как каменная плита – и не шумит, но и не сдвинешь. С Аксютой проще было, той что скажешь, то она и сделает, куда поведешь, туда и пойдет. А Устяша… есть в ней нечто такое, непонятное нянюшке.

В прабабку пошла, наверное. Ту тоже не сдвинешь, коли упрется. Гору лопаткой срыть легче.

Идет, приглядывается, приценивается. Две корзины рябины сторговала, здоровущие такие, и дешево. И рябина хорошая, Дарёна лично осмотрела. Не гнилая, не порченая. Дома перебрать на скорую руку, да и варить варенье.

Откуда только Устя все тонкости узнала? Раньше на кухню и не загнать было, все у нее из рук валилось. А вот поди ж ты?

Может, время пришло? Девочки, они ж по-разному зреют?

– Держи вора!!!

Дарёна дернулась от крика, огляделась, завертелась на месте, не зная, то ли боярышень хватать, то ли бежать куда, но было поздно.

Парнишка, который проскочил мимо, сильно толкнул ее. А много ли старой няньке и надо? Мигом дыхание в груди зашлось, в глазах потемнело… ох, как же девочки… без ее пригляда…

* * *

Устя не столько по ярмарке ходила, сколько ожидала того, что помнила. Рябину купила, варенье будет. Но… когда же? Вроде тот раз время к полудню было?

– Держи вора! ДЕРЖИ ВОРА!!!

Устя вздрогнула.

Началось.

Парень, почти ее ровесник, бежал быстро, но недостаточно. Стрельцы догоняли его, вот кто-то подставил ногу. Парень споткнулся, пошатнулся – и так пихнул Дарёну, что бедная няня навзничь упала, дух вышибло. За грудь схватилась, ах ты ж…

Устя, не думая ни о чем, кинулась к няне:

– Нянюшка! Родненькая!

Подхватила, махнула рукой мужикам, мол, помогайте. И внимания не обратила на зеленоглазого парня, который валялся в грязи.

* * *

Аксинья и ахнуть не успела.

Налетело что-то такое, закружило, завертело, толкнуло – и оттянул пазуху кошелек.

– Сбереги… умоляю.

А потом парня оттолкнули в грязь. И Аксинья даже сказать ничего не успела. Со всех сторон заорали, зашумели:

– Вот он, тать!

– Хватай вора!

– Не вор я, смотрите, православные! Хоть всего наизнанку выверните – не брал я!

– А бежал чего?!

– Так закричали, я и побежал!

– Врешь, шпынь ненадобный!

– ДА ПОМОГИТЕ ЖЕ!!!

Никогда Устинья так не кричала. А сейчас вот… Аксинья поняла, что происходит что-то страшное, кинулась к сестре. А та держала нянюшку, и лицо у нее было белее мела. И у Усти, и у няни.

– Помогите! Эта дрянь ее толкнула, у нее дыхание зашлось! Ее нельзя тут оставлять, надобно хоть куда перенести!

* * *

На свой самый страшный кошмар из прошлого Устя и внимания не обратила. Не было для нее сейчас никого важнее няни.

Доброй, ласковой, любящей, родной! Самой-самой лучшей нянюшки! Няня их всех на руках выпестовала, и сейчас, вот… вот так?! Не дам! Не позволю!!!

Петька, холоп, который с ними пошел, бестолково крутился рядом. А сама Устя вдруг ощутила огонек. Там, под сердцем…

Она… Может? И сейчас?

Может!

И подтолкнуть замершее от сильного неожиданного удара старческое сердце, и поддержать, и помочь!

Может! И от рук тепло пошло, а от веточки словно поток жара.

Ровно два крохотных солнышка горели на ее ладонях, грели нянюшке грудь и спину. Но этого все равно мало. Слишком мало!

Устя поняла это так ясно, как кто ей на ухо шепнул.

Няню надо сейчас перенести, отваром трав напоить, согреть и успокоить. Тогда все и обойдется. А коли нет, пару лет жизни долой.

Худо ли, бедно, а пару десятков лет, прожитых царицей, той, которая имела право приказывать, дали результат. Устя рявкнула так, что сама себе испугалась.

И тут же опомнилась.

Чего она боится? Кого?

Знает она их всех как облупленных, глаза б век не видывали! А потому…

– Помоги! Боярин, умоляю!

И за руку схватить. Фёдора, кого ж еще, супруга бывшего-будущего. Вот он, в расшитом кафтане, в дорогой шапке с малиновым верхом. А лицо как и прежде. Как помнится с юности.

Это потом он усы отрастил, заматерел, а в юности был дрыщавый да прыщавый, глянуть не на что. Так плюнуть и хочется.

И плюнула бы, да нельзя.

Вот он, смотрит на воришку, тот в пыли валяется… если сейчас прикажет казнить… да и пусть его! Пусть хоть шкуру сдерет с Михайлы, только б ей кого в помощь выделили! Не перенесет Петька нянюшку, ежели один, еще человек надобен, а лучше двое. И носилки хоть из чего сделать!

Федька аж отдернулся от неожиданности. Но Устя держала крепко:

– Боярин, милости! Нянюшка моя обеспамятела! Помогите ее перенести с улицы, а потом ваша воля! Хоть казните, хоть милуйте!

А вот это на него всегда действовало. Даже когда он кровью, аки громадный клещ, упивался. Даже тогда помогало.

И сейчас на миг разгладилось лицо, появилось в нем что-то человеческое.

– Хорошо, барышня. Эй, Филька! Помоги барышне нянюшку перенести куда скажет.

Устя тут же отпустила ненавистную ладонь, с колен не поднялась, но поклонилась.

– Благодарствую, боярин.

– Может, не боярин я, барышня?

– Как же не боярин? Когда и одет роскошно, и ликом, и статью как есть боярин?

Головы Устя упорно не поднимала. Боялась.

Полыхало под сердцем страшное, черное, мутное… Как хотелось УБИТЬ! Вцепиться пальцами в горло – и рвать, рвать, а когтей не хватит, так зубами добавить.

Нельзя. Нельзя покамест.

Ничего, она еще свое возьмет.

– Ну-ка, иди сюда. Чего стоишь, как пень дубовый? – заворчали за ее спиной.

Может, и ругался Фёдор на своего слугу нещадно, однако зря. Вот он уже и носилки притащил. Конечно, не носилки это, просто две доски широкие вместе сложили да тканью обмотали, но хоть так! Нянюшку донести хватит!

– А ну, перекладывай… барышня, вы б няню-от отпустили?

Устя сообразила, что до сих пор Дарёну поддерживает одной рукой за грудь, второй за спину, сердцу биться помогает, и головой покачала. Руку одну убрала, второй няню за запястье перехватила. Веточка нагревалась, аж ладонь жгло!

– Нет! С ней пойду!

– Вот и хорошо, вот и идите. А мы покуда тут закончим, – пропел Фёдор. Жажда крови возвращалась на свое место, вытесняя слова Устиньи. – А ну, скидывай одежду, грязь подзаборная!

Устинья бросила в сторону Михайлы только один взгляд. Больше себе и движения ресниц не позволила.

Да, это был он.

Те же светлые кудри, те же зеленые глаза, смазливое лицо… все сенные девки по этим глазам вздыхали, слезы лили, да и боярышни некоторые, не без того.

Девок Михайла портил без счета. Вроде как и ублюдков у него штук двадцать бегало. А с боярышнями всегда был приветлив, любезен… правда, как припомнила сейчас Устя, девок он предпочитал рыжих.

Гадина!

Да пусть тебя хоть тут с грязью смешают! Не пожалею!

И отвернулась, не замечая, каким светом полыхнули зеленые глаза ей вслед. И тут же погасли, потому что Михайла покорно встал на колени и принялся разоблачаться.

До голого тела. Бросая ветхую одежонку прямо себе под ноги. А что?

Бросишь в сторону, так тут же упрут, что он – людей не знает? Сам такой!

– Смотри, боярин! Нет на мне вины! В том и крест поцелую, хошь казни меня, а только нет у меня твоего кошеля.

Фёдор сдвинул брови.

И казнил бы. Да так жалко и гнусно выглядел голый и оборванный юноша немногим младше самого Фёдора, что даже казнить его неохота было.

Настроение качнулось в другую сторону. От гнева – к жалости.

– Филька… кто там? Сенька? Найди ему место, возьму к себе, пусть с поручениями бегает. Раз уж оболгал его, безвинного…

– Боярин! Благодарю!!!

Михайла подскочил и принялся обильно обцеловывать руку Фёдора. Со слезами и соплями, захлебываясь и причитая, что так благодарен доброму боярину, так благодарен… сам бы он небось и осень бы не прожил, потому как сирота горький, его и ветер обидит, и всякая ворона клюнет…

Фёдор слушал самодовольно.

До смерти слушать будет.

Любим мы тех, кому помогли. А если они еще и благодарны за помощь, и не устают о том напоминать… как тут не любить?

А все же…

– Надобно посмотреть, что там с барышней и ее нянюшкой. Да помочь чем. Хорошая девушка.

* * *

Устя шла рядом с носилками.

Держала руку нянюшки Дарёны, вспоминала.

В тот раз было все иначе. Самовольно она сбежала на ярмарку, через забор перелезла. Повезло дурочке, никто обидеть не успел. Сегодня-то они с утречка пришли, а тот раз она после завтрака удрала, вот и задержалась.

Прийти на ярмарку не успела – ввязалась в беду.

Налетел на нее Михайла, сунул за пазуху кошелек – и шепнул спрятать. А она так ошалела, что только стояла, глазами хлопала. Чисто корова бессмысленная, которую на скотобойню ведут.

А за Михайлой уже и Фёдор поспешал.

Это тогда она не знала, что произошло, а сейчас-то… За столько лет грех было не дознаться. Михайла на ярмарке Фёдора увидел да кошелек у него и украл. А кто-то из холопов заметил.

Погнались за вором, клич кликнули… понял шпынь, что не уйдет, а тут Устя. И видно, что боярышня.

Это сейчас она одета как девка-холопка, а тогда и сарафан на ней дорогой был, и душегрея, и серьги золотые в ушах, и лента с золотом в косе… дура же!

И кошелек спрятала.

И Михайла тот раз так же раздевался… только тогда кошелька у него не нашли. А в этот раз – вдруг да повезет? Вдруг да не вывернется?

Жаль только, она его казни не увидит, но за такое…

Она Фёдору даже простит что-нибудь. Такое… незначительное.

Аксинья догнала, тронула сестру за руку.

– Устя… с няней все в порядке будет?

– Да.

Это Устинья точно знала. Будет.

– Устя… а кто это был?

– Не знаю, Асенька. Спросим сейчас. Скажи, дяденька, а как боярина зовут, который помог нам? Хочу за него свечку в храме поставить да помолиться о здравии!

Филька хмыкнул:

– Неуж не узнали, барышни?

– Откуда бы? – изобразила святую невинность Устинья.

– Царевич то! Фёдор Иоаннович!

* * *

Михайла оглядывался по сторонам.

Незаметно, по-тихому. Как на ярмарке привык… нечистый его под руку толкнул мошну срезать у дурачка. А видно ж его, такого!

Пришел павлин щипаный, хвост распустил, шапка у него с малиновым верхом, собольей опушкой, сапоги такие – тятенька небось хозяйство продаст, так и то купить не хватит. Разве что один сапог!

Михайла уж навидался!

Он и сам не из простых свиней свинья, как-никак Ижорский. Только род-от у них многочисленный, одна фамилия и есть у Михайлы. А денег нет, не дадут. Они ветка младшая, побочная, его отец и сам третий сын, и дед – четвертый, вот нынешнему боярину Ижорскому и получаются седьмая родня на кривом киселе. Сходить к нему да попросить?

Ага, лучше и не вязаться.

Скажет еще, что ты его холоп, доказывай потом – да кому? За боярином сила, а за тобой что? У отца дом да мастерская крохотная, тулупами он торгует, сам товар возит, сам за прилавком стоит, мамка и сестрицы ему помогают, где сшить, где чего еще…

Михайла в семейном деле не лишним бы оказался, да вот беда, руки у него быстрее головы завсегда были. Знал он за собой этот грех.

Вот вроде и не хочешь воровать, а руки сами тянутся. Там чуточку в свою пользу пересчитать, здесь копейку смахнуть…

Отец замечал – лупил Михайлу, да только проку с того не было.

Лупи не лупи, отлежится, и опять за старое. Мать плакала, сестры ревели, старший брат пинки да тычки отвешивал…

Все даром прошло!

Михайла и думать не стал, когда увидел на ярмарке скоморохов с медведем.

Тогда ему особо паршиво было, нещадно болела поротая задница, пел в желудке ветер, отец обещал, что вообще убьет, коли собачий сын хоть копейку украдет…

Мать ночью приходила, мазала синяки лампадным маслицем, чтобы быстрее прошло, причитала над сыночком. И как-то так получилось… дошли ее слова до мальчишки.

Денег у них нет. Кроме имени, и нет у них, считай, ничего. Их теперь любой обидит. А ежели еще и слух об их семье пойдет, что нечисты они на руку… Михайле что?

Он своровал и не подумал. А она будет матерью воришки. Равно как и Фенька, и Лушка. Кто на них тогда женится?

Михайла возьмет да и уедет куда, он сейчас сам по себе, перекати-поле, а семья тут останется. И слава дурная о них пойдет, город-от маленький, и до боярина дойдет, а ведь фамилия у них с Михайлой одна, мало ли что боярин сделает? Может и вообще приказать засечь мальчишку на площади… а им тогда только с места сниматься, а куда с малыми детьми? Пропадут они из-за вороватого сына, как есть пропадут. Всю семью он изведет напрочь.

Михайла это понял.

И ушел.

Попросился со скоморохами, те и взяли мальчишку. А что? Смышленый, смазливый, с бойким языком – чего еще надобно? Кормили, конечно, впроголодь, зато ремеслу учили.

Чему только Михайла не научился за тот год, который по городам ходил! Пожалуй, только одна наука не далась – честно жить.

Он бы и еще со скоморохами походил, да случился… случай. Так он о нем и думал.

Скоморохи, они ведь и разбоем не брезгуют, когда придется. А Михайла…

Не боялся он крови и мертвяков не боялся. И когда увидел, как невинных людей жизни лишают, не дрогнул. А потом ночью и призадумался.

Оно, конечно, по-разному бывает. И скоморохов гонят, и побить могут, и не заплатить – дело обычное. А только все ж не вешают их без всякого суда.

А вот разбойников, татей придорожных вешают. Где поймают.

Оправдание?

А какое тебе, тать, оправдание? Вот осина, и Господь милостив. У него и разберешься.

Жить Михайле хотелось. И хорошо жить, и подольше. Так что…

Утаил он часть добычи от дружков, да и пустился в бега. Хотя кто его там искал? Кому он нужен?

Может, кинься мальчишка куда-то в глушь, и нашли бы его легко. Но Михайле хотелось не этого. Ему хотелось блеска и роскоши, а где их можно найти?

Только в столице.

Древняя Ладога принимала всех, приняла она и беглеца Михайлу [12].

Много где за пару лет успел поработать расторопный мальчишка. Торговать вразнос бегал, в трактире прислуживал, у лошадиного барышника коней чистил… всего и не перебрать.

Приворовывал, конечно, куда ж без того. Но осторожнее стал, материны слова помнил крепко.

Дурная слава далеко пойдет! Нельзя ему, чтобы поймали, а коли уж случится, надо любое другое имя называть.

Покамест не ловили.

Только вот сегодня неудачно получилось. Он-то сделал все чисто, да один из холопьев заметил, что у хозяина мошны нет. Крик поднял и на Михайлу показывает. Пришлось бежать.

Хорошо еще на пути старуха с девками попалась, одной из них Михайла улов и скинул. До второй не дотянулся. Та к старухе сразу кинулась, а потом таким взглядом Михайлу подарила из-под ресниц…

Словно плетью поперек хребта ожгла. За старуху, что ли, рассердилась?

И потом – удача!

Что Михайла, дурак, что ли? Сразу-то он царевича Фёдора не узнал, понятно. А вот потом… не царевича он приметил, а одного из его сопровождающих. Кто ж на Ладоге не знал Данилу Захарьина?

Обычно-то вдовой царицы брат себя иначе вел, шумел, наперед лез, внимание к себе привлекал. Оно и понятно, накушался во времена оны кашки из лебеды, а теперь денег у него хоть лопатой греби. Вот и старается он свое худородство золотым шитьем закрыть.

Не получается, конечно.

Но знать о нем вся Ладога знает.

А тут он стоит смирнехонько за правым плечом у парня, наперед не лезет, не шумит, не требует ничего… ну и кого он так выгуливать может? Только Фёдора Ивановича, ясно же! И по лицу там видно… кто царицу вдовствующую хоть раз видел, тот сразу поймет.

Михайла один раз сподобился, когда она на богомолье ехала, сразу ясно, чей тут сынок. Вот он, весь как есть.

И губы такие же маленькие, и глаза колючие, и лоб невысокий, только царица даже старая, а красивая, а этот… нос как цаплин клюв, волосы жидкие, прыщи по всей личности.

Смотреть не на что.

А смотреть надо бы.