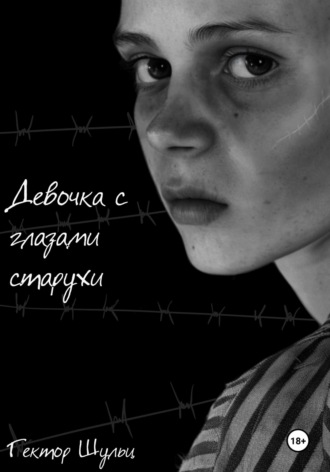

Гектор Шульц

Девочка с глазами старухи

Глава вторая. Дорога в Рай.

Я не знала, сколько времени заняла дорога. Судить о времени можно было лишь по свету, попадавшему сквозь крохотное оконце, но его скрывали головы других женщин. Нас никто не кормил, не давал воды, да и остановок тоже не было. Стеснение очень быстро исчезло и за короткий промежуток вагон пропах мочой и потом. Многие женщины от одуряющей жары падали в обморок, а однажды утром умерло от истощения, обезвоживания и отсутствия свежего воздуха сразу пятеро. Их аккуратно сложили возле дальней стены вагона, поближе к окну, чтобы избавиться от трупной вони, если в пути предстоит провести еще много времени.

Все умершие были пожилыми и измученными. На теле одной из женщин я увидела багровые синяки, словно несчастную перед посадкой в поезд жестоко избили. Впрочем, скорее всего так и было. Немцы никогда не церемонились с теми, кого брали в плен. Да и со свободными людьми тоже. Дети и подростки, никогда не видевшие трупов, плакали и блевали, орошая соседей желчью из пустых желудков и своими слезами. Я же видела достаточно. Казалось, что еще один день и одну ночь переживут единицы. И ровно в тот момент, как мысль укрепилась на закорках мозга каждой женщины, поезд начал сбавлять ход. Послышались радостные крики, кто-то по-польски благодарил Бога, а пожилая еврейка затянула очередную молитву на иврите.

– Рано радуются, – проворчала моя соседка – жилистая, крепкая женщина с длинным носом, чуть загибавшимся к губам. Нос делал её похожей на волшебную ворону, картинка которой была в моей книжке сказок. – Не видят, не чувствуют. Рано радуются.

– Почему? – осторожно поинтересовалась я, однако женщина неожиданно улыбнулась.

– Поживешь с мое узнаешь, дочка, – вздохнула она и, потянув воздух носом, чихнула. – Смертью пахнет. Давно я учуяла. Запах этот ни с каким другим спутать невозможно. Он всюду проникнет, какими бы крепкими ни были засовы.

– Хватит детей пугать, Фая, – раздраженно бросила ей молодая девушка. Она была одета в полинялый пиджак размера на два больше, отвисшие штаны коричневого цвета и громоздкие ботинки. У девушки был странный акцент, но я не могла понять откуда она. Впрочем, по-русски она говорила очень хорошо. Я не сразу заметила, как к бедру девушки жмется худенькая смуглая девчушка лет десяти. – Не слушай Файкины байки. Вечно у нее то смерть, то несчастья.

– Сложно не слушать, – робко улыбнулась я, но девушка улыбку не поддержала. Лишь выругалась сквозь зубы, когда поезд дернуло и люди в вагоне закачались.

– Ворота вижу, – громко произнесла по-польски крепкая женщина, прильнувшая к окну. – Стену кирпичную и проволоку колючую на ней.

– Смертью пахнет, – повторила черноглазая Фая, косясь на соседей. Но ей никто больше слова не сказал, потому что поезд, дернувшись, остановился.

Снаружи послышались отрывистые крики на немецком и лай собак. Дверной замок заскрежетал, и большая дверь медленно поползла в сторону, впуская в вагон свежий, прохладный воздух. Слишком прохладный, отчего кожа сразу же запузырилась мурашками, а голова закружилась. Но я смогла устоять на ногах, прикрыла глаза от яркого света и, пошатываясь, выбралась из вагона.

Рядом с ногой тут же лязгнули острые клыки овчарки. Из пасти собаки летели хлопья пены, но я отрешенно стояла так близко к ней, не в силах сделать шаг в сторону. Мне помогли. Какой-то солдат, поддавший ногой под зад, из-за чего я пролетела пару метров и ударилась подбородком об землю. Зубы противно скрежетнули. Машинально проверив их языком, я облегченно выдохнула. Целы. Впрочем, надолго ли.

Из других вагонов тоже выбирались пленники. Мужчины и женщины, старики и дети. Кто-то прижимал к груди чемодан, кто-то, как я, шел налегке. Солдаты вытаскивали из вагонов трупы тех, кому не повезло. В основном это были пожилые люди. Их бросали как попало рядом с рельсами. Не стесняясь наступали на головы. И закрывали другими телами. Окоченевшими и вонючими.

– Мужчины! – рявкнул по-польски крепкий, короткостриженный мужчина. Он был одет в полосатую пижаму, но поверх нее была накинута телогрейка. На груди виднелась странная звезда из желтой ткани. – Мужчины! Столы с первого по восьмой.

– Женщины! – послышался второй голос. Хриплый, грубый, с тяжелым акцентом. На этот раз говоривший был немецким солдатом, одетым в серо-зеленую форму и чуть помятую фуражку. На носу изящные очки в круглой оправе, отливавшие золотом. – Женщины и дети! Столы с восьмого по пятнадцатый.

Подгоняемая собаками и солдатами толпа бросилась к стоящим чуть поодаль столам, за которыми сидели писцы. Перед каждым стопка чистых листов, баночка чернил, пресс-папье и перьевая ручка. Лица писцов уставшие, но сосредоточенные. Одеты они были так же, как и встречавший мужскую часть поезда заключенный – в полосатую робу, на которую сверху накинут или тулуп, или старый пиджак. Рядом с писцами два автоматчика, у одного рвется с поводка собака, жадно смотря на испуганных людей.

– Фамилия, имя, – устало спрашивает один из писцов. – Профессия.

– Мельман Фаина, – отвечает странная женщина с длинным носом. – Швея я.

– На осмотр, – писец даже не смотрит на неё, покрывая мелким, убористым почерком чистый лист. – Следующий. Фамилия. Имя.

– Бардоши Анна, – сжав зубы, протянула молодая девушка, одернувшая в поезде Фаю. К ее бедру все так же прижималась смуглая девчушка, со страхом смотрящая на беснующихся рядом собак.

– Фамилия, имя.

– Бардоши Ева, – робко ответила девочка.

– На осмотр, – отмахнулся писец, забыв спросить о профессии. Девушка было приоткрыла рот, но в итоге мотнула головой и, потянув ребенка за собой, пошла в сторону других столов, рядом с которыми мелькали люди в белых халатах и комбинезонах. – Фамилия, имя.

– Пашкевич Элла, – тихо ответила я, ежась от холодного ветра, гулявшего по лысой, словно череп, территории. Писец смерил меня внимательным взглядом и махнул рукой.

– На осмотр. Следующий…

Осмотр проводили как мужчины, так и женщины. Но мое внимание привлекло другое. Мимо столов и напуганных людей ходил невзрачный человек в черном костюме, надраенных до блеска туфлях и щегольской модной шляпе. На носу тоже круглые очки, а на губах легкая, еле уловимая улыбка. Он иногда останавливался рядом с кем-нибудь, о чем-то спрашивал и, усмехнувшись, шел дальше. Не знаю, почему, но когда я пересеклась с ним взглядом, то сердце сдавило холодной лапой. Глаза у мужчины были добрыми, и он чем-то напоминал коменданта Бойтеля. Вот только мечтательности в этих глазах не было вовсе. Я словно смотрела в немигающие глаза голодной змеи, оживлявшейся лишь в тот момент, когда на горизонте виднелась подходящая добыча.

– Нет. Она моя дочь! – рявкнула Анна, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Повернувшись на шум, я увидела, что рослый солдат тащит за руку маленькую Еву к группке нахохлившихся, испуганных детей.

– Дети проходят дезинфекцию отдельно от взрослых, – лениво ответил ей один из «белых халатов». Я не видела его лица, потому что оно было скрыто под марлевой повязкой. – После душа встретитесь.

– Мами, – тоненько протянула Ева, но сопровождавший её солдат молча пихнул девочку к другим детям. Анна, закусив губу и вытягивая шею, все-таки отошла в сторону одной из женских групп. Я не успела подивиться тому, что и после осмотра прибывших делили, как получила тычок в спину прикладом от солдата.

– Следующая, – вздохнул «белый халат». Рядом с ним стояла женщина, что было сразу понятно по внушительным формам, скрыть которые не могла даже свободная одежда. Мужчина внимательно на меня посмотрел, смочил перо чернилами и подвинул бумагу ближе к себе. – Имя и фамилия?

– Элла Пашкевич, – повторила я. Рядом плакали дети, стонали их матери, не в силах вынести даже кратковременную разлуку, отрывисто лаяли собаки и охрана лагеря из числа немецких солдат. Но мужчина в белом на это не отвлекался.

– Возраст? – буднично спросил он.

– «Пятнадцать», – хотела сначала ответить я, но посмотрев на кучку плачущих детей, среди которых хватало и моих ровесников, озвучила другое. – Шестнадцать. Скоро семнадцать будет.

– Ты хорошо знаешь немецкий, – прошелестел странный человек в черном, подходя ближе к нам. «Белые халаты» тут же сделали вид, что заняты чем-то важным и опустили глаза.

– Да, господин, – робко кивнула я. – Бабушка научила. Она работала учительницей.

– Улыбнись, – велел он. – Покажи зубы. Хорошо. Продолжайте.

«Белые халаты» продолжили осмотр. Они прослушали меня стетоскопом, взяли мазки из рта и носа, заставили поприседать и снова прослушали сердце. Холодная сталь обжигала кожу, но я, закусив губу, терпела и, чтобы сосредоточиться, смотрела в другую сторону. Именно здесь, у смотрового стола, голая и дрожащая, я увидела его. Возвышающимся над остальными. Стоящего на деревянном помосте.

Высокого мужчину в серой форме, пошитой по фигуре, и черных, блестящих, кожаных сапогах. Он, казалось, был единственным, кто не носил фуражку. Но фуражка у него была. Мужчина держал её в руке, прижав к широкой груди.

Лицо красивое и гордое. Черные, как смоль, волосы аккуратно уложены. Щеки гладко выбриты, ни единого намека на щетину. Нос прямой, без единой горбинки. Ноздри узкие, благородные. Мужчина поневоле притягивал взгляды. Статью, позой, добрыми, карими глазами. Даже напуганные женщины нет-нет, да посматривали заинтересованно в его сторону. Но привычно сжимались, услышав вдалеке знакомые хлопки.

– Налево, – велела мне женщина в белом халате, когда осмотр завершился. Я кивнула, подхватила платье и ботинки, после чего послушно перебежала к жавшимся друг к другу женщинам, которые тоже прошли осмотр. Знакомых лиц хватало. Я видела Фаю, стоящую у кирпичной стены. Она презрительно поджала губы и исподлобья смотрела на солдат, охранявших женщин. Мелькнуло лицо смуглой Анны, которая, все так же вытягивая шею, пыталась разглядеть в группке детей свою дочь Еву. Но неподалеку от нас находились и другие женщины, которых после осмотра отправляли направо в другую группу.

Сердце на миг кольнуло, когда я всмотрелась в их лица. Старые, кашляющие, больные, трясущиеся женщины. У одной нет руки, о чем говорил болтающийся на прохладном ветру пустой рукав пальто. Другая шамкает беззубым ртом и подслеповато щурится. Третья слишком худая. Стоит, словно тоненькое деревце, что гнется под порывами сильного ветра. Того и гляди, упадет.

С мужчинами поступали так же. Они стояли неподалеку от нас. Две группы. В одной молодые, здоровые и встревоженные. В другой – глубокие старики, калеки и больные. Тогда я еще не понимала, что значит эта странная процедура деления. Поэтому оставалось лишь гадать, зачем нас делили на группы…

– В холодный дом поведут, – пробормотала рядом Фая, обдав горячим дыханием ухо. Черные глаза женщины насмешливо блеснули. – Кому холодная вода с потолка польется, а кто-то горечью задохнется.

– Мами! – снова донесся крик маленькой Евы. Анна протиснулась вперед и, криво улыбнувшись, помахала девочке рукой, после чего приложила указательный палец к губам.

– Тише, солнышко. Тише, – одними губами прошептала она. В больших глазах блеснули слезы, но Анна решительно и жестко вытерла их кулаком. – Потерпи, потерпи.

Ева кивнула и, чуть подумав, взяла за руку другую девочку, которая плакала, пытаясь отыскать своих родителей.

Закончив с осмотром, к нам подошел коротконогий офицер. Форма сидела на нем мешком, но то, как он выпячивал губы, заставляло многих улыбаться. Офицеру это не понравилось и, вытащив пистолет, он что-то проорал на немецком, чего даже я не поняла.

– Вперед! Двести метров, – рявкнул офицер. Другие солдаты махнули нам рукой, и наша группа двинулась вперед. Краем глаза я увидела, что другую группу женщин повели в другую сторону. Как и детей. Анна, идущая рядом со мной, закусила губу и с ненавистью посмотрела на отдающего приказы офицера. А я, затаив дыхание, исподлобья изучала высокого немца, все так же стоящего на деревянном помосте. Казалось, он даже не пошевелился за то время, пока нас осматривали и регистрировали. Но теперь я отчетливо видела на его губах довольную улыбку.

Впереди показалось одноэтажное здание, рядом с которым стояли две вышки с прожекторами. Наверху, под укрытием деревянной крыши, виднелись фигуры часовых, держащих наизготовку оружие. Поодаль виднелось похожее здание, куда вели других женщин и детей. Хлопки, раз за разом нарушавшие редкую тишину, стали слишком громкими. Словно где-то за углом кто-то упражнялся в стрельбе.

– Что это? – спросила по-польски напуганная, белокожая женщина. Её трясущийся палец указывал вперед, на вывеску, висящую над входом в здание. – Что там написано? Что?

– Смерть, – гадко улыбнулась Фая и охнула, когда её кто-то ударил сзади по голове.

– Заткнись! – прошипела Анна. Конечно, кто еще. Девушка шла следом и в этот раз терпеть бубнеж не стала. – Без тебя тошно.

– Что написано? А? – не унималась белокожая. Её крики веселили идущих параллельно нам немецких солдат. – Люди!

– «Душевая и дезинфекция», – тихо ответила я. Женщина запнулась, в глазах мелькнула радость, а затем из груди вырвался облегченный выдох.

– Душевая… душевая… душевая… – монотонно принялась повторять она, пока идущему рядом солдату это не надоело, и он не ударил женщину кулаком в спину.

– Заткнись, свинья. Вперед. Молча, – приказал он. Тут замолчала даже говорливая Фая. Она опустила голову и мелко засеменила вперед. На миг показалось, что только она ничего не боится. Словно и правда знает, что её ждет.

У входа в здание нас снова заставили раздеться. Женщины испуганно жались друг к другу под сальные смешки немецких солдат. У другой душевой, куда вели детей, послышался выстрел, ругань, а потом двое солдат потащили за ноги в сторону какую-то голую женщину. Последовали еще два выстрела, но на этот раз в воздух. Заплакали дети, заставив Анну заскрежетать зубами. Но девушка смогла успокоиться и, с ненавистью швырнув свой пиджак на землю, встала в очередь.

Внутри было очень холодно. Пол, выложенный бледно-голубым кафелем, жег голые ступни, да и в воздух после каждого выдоха устремлялось крохотное облачко пара. Будто не конец лета на дворе, а поздняя осень. В глаза сразу же бросились тяжелые, металлические каталки с пятнами ржавчины на них, стоящие у стен мешки, и пятеро автоматчиков в кожаных плащах и плотных перчатках. Они смотрели на женщин, как звери, готовые выстрелить в любой момент.

Идущие позади солдаты пинками и криками загнали нас внутрь темного помещения, закрыли тяжелые железные двери и бухнули по ним кулаком. Свет зажегся почти сразу, ослепив тех, кто не успел прикрыть глаза. А потом с потолка хлынул ледяной дождь. Безжалостные маленькие капли обжигали кожу, заставляя сердце заходиться в безумной пляске. Лишь одна Фая довольно усмехнулась и принялась натирать свое тело морщинистыми ладонями, пока кожа не покраснела. Я же вытерпела недолго. Кое-как промыла голову деревянными пальцами, быстро прошлась по коже и отскочила в сторону, дрожа от холода. Губы многих женщин посинели, а зубы выводили дробную симфонию, наполняя помещение отчаянным стуком.

Воду отключили, когда у каждой уже зуб на зуб не попадал от холода. Лязгнул засов и тяжелые двери открылись. Но в другой стороне душевой, а не той, откуда мы заходили. В глаза снова ударило яркое солнце и послышался довольный смех немецких солдат, которые забавлялись, наблюдая за тем, как женщины трясущимися руками разбирают полосатые робы и небольшие шапочки, лежащие на земле.

– Выстроиться по три в ряд, – по-немецки рявкнул знакомый мне коротконогий офицер. Стоящий с ним рядом изможденный мужчина в такой же полосатой робе, что и у нас, прочистил горло и повторил то же самое по-польски. Те, кто не знал языка, растерянно завертели головами, но все-таки справились с приказом, пусть и получили очередную порцию тумаков от охраны. – Глаза опустить. Говорить только тогда, когда к вам обращаются. Голову обнажать в присутствии немецких солдат. Любое неповиновение карается расстрелом…

Повернувшись направо, я увидела, что метрах в двадцати от нас выстроились и мужчины, которым то же самое озвучивал другой офицер. Анна, стоящая впереди меня, всхлипнула и задрожала.

– А дети где? – тихонько спросила она. – Дети-то где?

– Молчать! – снова рявкнул офицер и тут же смутился, увидев подошедшего высокого мужчину в серой форме. Теперь я смогла разглядеть его ближе. На груди, помимо большого железного креста, виднелся маленький, багровый значок со свастикой и несколько других наград. Судя по тому, как вытянулся по струнке офицер, подошедший был человеком важным.

– В чем дело? – коротко спросил он.

– Нарушают дисциплину, господин комендант, – отчеканил офицер, подрагивая под тяжелым взглядом мужчины. Господин комендант… хозяин лагеря.

– Кто?

– Простите, – снова всхлипнула Анна, разом утратив всю смелость и дерзость. – Детей не видно. Где дети?

– Что она говорит? – недовольно протянул высокий. Вздохнув, я робко подняла руку вверх, заставив его нахмуриться. – Ты понимаешь?

– Да, господин комендант, – опустив глаза, ответила я. – Дети… она спрашивает, где дети, господин комендант. Там её дочь. Она волнуется.

– Ты хорошо говоришь по-немецки, – комендант проигнорировал то, что я сказала, и подошел ближе. От него пахло одеколоном и еле уловимо алкоголем. – Ты – еврейка?

– Нет, господин комендант. Русская. Из Тоболья.

– Русская, – задумчиво повторил мужчина. – Варвары из глухих чащ знают язык. Немыслимо.

– Ева… – простонала Анна и вздрогнула, почувствовав, что комендант повернулся в её сторону. – Я просто хочу к дочери. Просто… к дочери.

– К дочери, – вновь повторил сказанное комендант, когда я перевела. Улыбнувшись, он заботливо отряхнул робу Анны и склонил голову. – Её здесь нет?

– Нет, – глухо повторила девушка, продолжая дрожать. – Я не вижу.

– Гебауэр, – офицер подбежал и послушно встал рядом с комендантом. – Отбирал ли Менге сегодня детей?

– Только с ночного поезда, господин комендант.

Я увидела, как тонко изогнулись губы мужчины. Он смотрел на Анну добрыми и понимающими глазами. Затем комендант вздохнул, посмотрел по сторонам и, приблизив губы к уху девушки, прошептал. Но я услышала. Отчетливо услышала, что именно он сказал.

– В моем лагере нет бесполезных. Каждый здоровый узник работает на благо Великого Рейха. Если твоей дочери здесь нет, значит она бесполезна.

– Пожалуйста… Пожалуйста, отведите меня к ней, – заплакала Анна. Комендант грустно улыбнулся и покачал головой. – Она еще маленькая. Она боится. Мне бы только раз её увидеть. Знать, что с ней все хорошо…

– Увидеть? – задумчиво ответил он. – Это желание можно исполнить.

Стоящий позади офицер гаденько улыбнулся, но тут же стер с лица довольную ухмылку.

– Правда? О, Боже. Спасибо, спасибо вам, – Анна вновь задрожала и закусила губу до крови, чтобы хоть немного вернуть самообладание. Комендант понимающе кивнул, затем вытащил пистолет и, приставив его к груди девушки, равнодушно выстрелил.

Мне на лицо плеснуло горячим и красным, а в ушах зазвенело. Рядом закричала какая-то женщина и её крик оборвался, когда последовал второй выстрел. Больше никто кричать не стал, но я, широко распахнув глаза, смотрела на Анну, которая лежала на земле. Кошмар повторился вновь. Только на этот раз с другими людьми. Девушка закашлялась и на губах выступила розовая пена. Смертельная бледность покрыла щеки и лоб, постепенно наливаясь синевой. Анна снова кашлянула и протянула ко мне руку.

– Ева… Ева… она тут? – криво улыбнувшись, сказала она, как только я присела рядом. – Моя маленькая…

– Она тут. Ждет тебя, – с трудом сдерживая слезы. – Теперь все будет хорошо.

– Дорога… вижу дорогу, – Анна распахнула глаза, в которых мелькнуло сначала удивление, а потом и радость. – Она там. Моя Ева… ждет. Она… плачет? Нет… уже не плачет.

– Она улыбается, – перебила я девушку. Анна снова закашлялась. На этот раз в розовой пене было много красного. – Теперь все хорошо… Она улыбается.

– Да, улыбается, – Анна вытянула руку, словно тянулась изо всех сил. На её лицо неожиданно легла чья-то тень, после чего последовал выстрел. Голова девушки дернулась и на землю пролилась черная кровь. Я упала на спину и закрыла уши руками, но кто-то резко меня поднял на ноги и пихнул обратно в строй. Судя по ругани – офицер. Остальные женщины на нас даже не смотрели. Я видела, как трясутся их ноги и губы, но ни одна из них так и не нарушила молчания, боясь стать следующей.

– Сказки… – мягко произнес комендант, смотря на меня. Он резко впился пальцами в мой подбородок, задирая лицо. Затем повернул мою голову в сторону и добавил. – На дороге в Рай сказкам нет места, девочка.

Теперь я тоже видела дорогу. Дорогу из странных плит, покрытых незнакомыми символами. По этой дороге шли вперед напуганные люди в полосатых робах, а вдалеке виднелись тяжелые, кованные ворота. Но страшнее всего была надпись, черными буквами застывшая над входом. – «Himmel muss verdient werden» (Рай необходимо заслужить).

– Смотри, – снова улыбнулся комендант. Его глаза – добрые и мягкие, смотрели на меня с укором. Как отец смотрит на нерадивую дочь. – Вот она – дорога в Рай.

Нас погнали, как скот, к воротам по странной дороге. Я обернулась лишь раз, бросив тоскливый взгляд на тело Анны, которую уже куда-то волочили за ноги и руки измученные узники под прицелами автоматов. Коротконогий офицер шел параллельно, внимательно следя, чтобы никто не отставал и не разговаривал друг с другом. Его пухлая рука лежала на рукояти пистолета и было видно по глазам – жестоким и жадным, что убить кого-то ему только в радость. Коменданта нигде не видно, чему я только порадовалась. Несмотря на его мягкий голос и добрые глаза, этот человек пугал сильнее, чем все встреченные мной немцы.

Семеня за остальными и уткнувшись лбом им в спины, я вовсю рассматривала странные плиты, которыми была выстлана дорога. Осознание, как обычно и бывает, ошпарило душу холодом. Не обычные то были плиты. Надгробия, пусть и испещренные незнакомым языком. Судя по изрядным потертостям, положили их здесь давно и оставалось только гадать сколько тысяч ног прошли по ним, чтобы скрыться за кованными воротами.

Повсюду огромное количество сторожевых вышек. Заборы из колючей проволоки в три ряда, увешанные табличками, говорящими о том, что забор под напряжением. Немецкие солдаты с оружием в руках, хищно следящие за каждым шагом. И тысячи, десятки тысяч изможденных узников…

– В колоны по трое! – скомандовал офицер Гебауэр, когда впереди показались очередные длинные столы, за которыми сидели другие узники в полосатых робах. Я подчинилась и пристроилась за Фаей, которая хранила угрюмое молчание после убийства Анны. Несмотря на то, что мы недавно были в душевой, я чувствовала исходящий от женщины кисловатый запах пота. Вытянув шею, я осторожно посмотрела из-за плеча Фаи на длинный стол. Но скоро все стало понятно. Здесь узникам делали примитивную татуировку на руке. Порядковый номер, который заменит имя.

– Следующий, – негромко произнес тощий мужчина в погнутых очках. Он удивленно распахнул глаза, увидев меня, но тут же вжал голову в плечи. Мужчина растянул двумя пальцами кожу на моем предплечье и принялся царапать её грязной иглой, которую изредка макал в чернила. Я закусила губу, стараясь не стонать, но все равно было больно. Кожу словно жгло раскаленной спицей, пока на ней медленно появлялись неровные цифры.

– Элла Пашкевич, номер три-восемь-три-шесть-шесть, – пробормотал стоящий рядом со столом немец, занося информацию в лист бумаги.

– Следующий, – повторил тощий, разом потеряв ко мне всякий интерес. Я же, прижимая к груди, горящую от боли руку, увидела знакомые лица в толпе и протиснулась к ним.

На этом унижения не закончились. Казалось, что уродливая татуировка – вершина издевательств, но у нацистов всегда в запасе есть и другие. После татуировок настал черед волос. Их срезали абсолютно всем, за исключением лысых. Срезали тупыми, ржавыми ножницами, совершенно не заботясь о том, больно ли тебе. Кому-то не повезло, их стригли женщины из числа охраны лагеря, не стесняясь отвешивать подзатыльники узникам. Меня стриг высохший старик, седой, как лунь. Его руки тряслись, а ножницы больше вырывали волосы, чем срезали. Кожу на голове саднило, хотелось закричать, но я терпела, глотая слезы. Ждала, когда пытка закончится и… начнется другая пытка.

– Не вертись, – сказал старик по-немецки.

– Простите, – ответила я, заставив его удивиться.

– Знаю, ножницы тупы, да и руки не держат уже, – вздохнул он, косо посмотрев на охранника, отвлекшегося на других узников. – Просто потерпи. Я почти закончил.

Я поняла, что старик не пытался причинить мне боль тупыми ножницами. Наоборот, он старался уменьшить её, пусть это плохо получалось.

После стрижки всех новеньких согнали в дощатый барак и заперли дверь. Внутри барака было душно, пахло потом, дерьмом и мочой. Изредка попискивали где-то под полом крысы и ветер посвистывал в щелях.

Когда глаза привыкли к полумраку, я ойкнула и попятилась, увидев настороженные глаза, смотрящие на нас с деревянных нар. Женщины, девушки, девочки… Они молчали, с тревогой наблюдая за новенькими, которые топтались у порога.

Первой сориентировалась Фая. Она растолкала локтями других и, пройдя вперед, взобралась на нары. Следом потянулись и другие. Понятно, что хорошие места, к примеру, у печки или в середине барака были заняты, но и свободных хватало. Я осторожно протиснулась между двумя девушками, спорящими насчет того, кто из них займет верхний ярус, забралась на средний, где помимо меня уже лежали две женщины и одна чумазая девчушка, держащая в руке страшненькую куколку из мешковины.

– Данка, – тихо сказала девочка, указывая грязным пальцем на куклу. Она чуть подумала и ткнула себя в грудь. – Данка.

– Элла, – тихо ответила я и вздрогнула, услышав смех соседок. Но в смехе этом не было радости. Только горечь. Сухая и надтреснутая.

– Привыкнешь к Данке, – буркнула одна из них. Говорила она по-польски, но большую часть сказанного я понимала. Вторая, наоборот, ответила по-русски, пусть и с тяжелым акцентом.

– Ты русская, да?

– Да, – кивнула я и зачем-то добавила. – Из Тоболья.

– А это без разницы, дочка, – вздохнула женщина. Худая, под глазами коричневые мешки, руки в крохотных язвочках. – Здесь все равны. На то он и Рай.

– Данка, – кивнула девочка, снова заставив женщин усмехнуться.

– Она кроме имени своего ничего не говорит, – пояснила худая. – Она тут уже два года. Когда их привезли, то сразу в душевую отправили. А вместо воды газ пустили. Задохнулись все… и мать её. А Данка как-то выжила. Сознание только потеряла. Немцы-то трупы в яму таскать начали, а она возьми, да очнись. Когда нашли её, она по могильнику ходила и, как заведенная, одно и то же повторяла. «Данка. Данка. Данка».

– Вранье, – лениво ответила другая женщина, лежащая поодаль от меня. Высокая, ноги с нар свисают. Чернявая, с большими, круглыми глазами. – Тех, кто очухивался, сразу убивали. Пулю в голову, тело в яму.

– Гот не разрешил, – тонко ответила одна из девушек, с помощью примитивной иголки штопающая свои штаны. – Я там была. Сама видела. Нас согнали, чтобы тела в яму покидать. А комендант рядом прогуливался. Двоих застрелил. За то, что работали медленно. Потом Данка из ямы вылезла. Но он её не тронул. Лицо задрал, в глаза посмотрел, а потом в барак отправил.

– Теперь её Менге только к себе таскает, когда приспичит, – добавила худая и, поежившись, осенила себя крестом.

– А кто это? – тихо спросила я. – Ну… Гот этот и Менге?

– Если ты их еще не видела, то молись, чтобы никогда не видеть, – вздохнула худая. Её соседка, словно поняв, о чем она, кивнула. – Рудольф Гот – комендант лагеря. А Менге… Герман Менге…

– L'ange de la mort (Ангел смерти), – донесся сверху шепот и послышалась возня. Через мгновение я увидела свесившуюся с верхнего яруса голову молодой девушки. Она была довольно миловидной, но красоту портил шрам, пересекавший лицо и покрытый белой пленкой левый глаз. – Docteur portant la mort (Доктор, несущий смерть)!

– Многие с ним знакомы. Кому повезло, могут об этом рассказать. Остальные… никому уже ничего не расскажут, – поджала губы худая. Она мотнула головой и виновато улыбнулась. – Как тебя звать, дочка? Напомни.

– Элла.

– Эли, – чуть исказив, повторила она. – А меня Марийка. Слева от тебя Златка.

– Злата, – поправила её полька.

– Данка уже представилась. Та, что одежу штопает – Ханна. С остальными потом познакомишься. Наш барак на карантине. Завтра на работу выходим.

– А есть, когда дадут? – осторожно поинтересовалась я и сконфуженно улыбнулась, когда желудок испустил ворчание. Однако женщины, переглянувшись, вздохнули.

– Еда только завтра будет, дочка, – ответила Марийка. – Если комендант не решит иначе. Мы сами два дня ничего не ели.

– На том свете поедим, – буркнула Злата, ложась на спину. – Если Бог будет милостивее немцев.

Утром, едва только солнце встало, двери в барак открылась, и немецкие солдаты скопом ввалились внутрь. Лежащим у дверей досталось сильнее всего. Они толком не успели проснуться, а их уже грубо подняли на ноги и пинками погнали на улицу. За это время успели проснуться и остальные, так что немцы попросту выстроились по обе стороны от нар и с улыбками наблюдали, как женщины выбегают из барака, на ходу подтягивая штаны и оправляя рубашки.

На улице нас встретил офицер Гебауэр, слегка помятый и жутко злой. Он стеганул тонким, упругим прутом по спине замешкавшуюся Фаю, а потом досталось и мне. От удара перехватило дыхание и слезы сами собой выступили на глазах. Лишь чудом я сумела сохранить равновесие и влетела в строй к остальным узницам. Рядом с офицером стоял худощавый мужчина в очках. Пусть он тоже был одет в полосатую робу, но она, в отличие от наших, роба выглядела новенькой и чистой. На плечи мужчины был накинут пиджак с нашитой на груди желтой шестиконечной звездой. Лицо сытое, на гладко выбритых щеках румянец. Вот только он почему-то на остальных узников смотрел свысока.

– Капо, – пояснила Марийка, заметив, как я смотрю на мужчину. Понятнее не стало, но то, как Марийка это сказала, говорило о том, что любовью этот мужчина среди узников не пользуется. Ханна, стоящая рядом, негромко что-то произнесла и сплюнула на землю. Остальные женщины тоже смотрели на мужчину без особой радости. Марийка понизила голос и добавила. – Немцам зад лижут. Да так усердно, что ни крошки не остается. Оттого и рожа сияет, как мыльный шар.

– Барак направляется на рытье ям, – громко произнес капо. В голосе презрение, будто не люди перед ним, а животные. – Повторю правила для новоприбывших. При встрече с охраной и работниками лагеря голову опустить, головной убор снять. Говорить только тогда, когда спросят. Приказ выполнять беспрекословно и быстро. Слово господина коменданта – закон. Слово офицера – закон. Мое слово…