Георгий Гачев

Ментальности народов мира

© Г. Д. Гачев (наследники), 2024

© Оригинал-макет, оформление. Издательская группа «Альма Матер», 2024

© Издательство «Альма Матер», 2024

* * *

От автора

Национальное – стало жгучей проблемой в современном мире. Политики разжигают национализм и торопятся практически «решать», не подозревая, с какой многослойной толщей бытия и культуры тут приходится иметь дело.

Наш подход – не прагматико-идеологический, но культурно-эвристический: понять национальное как особый талант зрения, в силу которого человек (ученый, художник…) из данного народа склонен открывать одни аспекты в бытии и духе, а выходец из другой традиции – иные. Наша цель – явить взаимную дополнительность, как бы разделение исторического и культурного труда между странами и народами, описать национальный мир и ум как инструмент с особым тембром в симфоническом оркестре человечества и так продемонстрировать богатый спектр в наличном достоянии современной цивилизации Земли. Возлюбленная непохожесть – этим дорожить надо, это наша общая ценность. Ценить надо то, что не я и не мы, а значит, знают и умеют то, что восполняет – мое уникальное тоже умение и понимание… Таков пафос сей книги. Она призвана содействовать взаимопониманию между народами и культурами.

Национальные образы мира я описывал почти 30 лет. В 1991 году я был приглашен в США прочесть в Весленском университете курс лекций на эту тему. Шестнадцать томов рукописей захватить с собой в Америку я, естественно, не мог, и когда мне надо было в трех-четырех лекциях описать Английский или Итальянский, или какой другой образ мира, я мог опираться только на память… Но это и хорошо: вспоминались только самые важные тезисы, идеи, образы. Так что забвение выполняло абстрагирующую, отсеивающую работу.

Во-вторых, лекции я читал на английском языке. Не владея им как родным, я был несколько стеснен в выражении мысли: не мог предаваться раздольной игре слов и образов… Но это и лучше: в результате текст – а я был должен писать свои лекции заранее, не надеясь на экспромт, – вышел более жилистым, мускулистым. На русском языке я такого сжатого курса лекций не смог бы написать: соблазнялся бы там и сям порастекатися мыслию по древу…

Когда же курс был прочитан и вот возникла идея дать его и для русской аудитории, я принялся – переводить себя… – на себя же! Предлагаемый текст – это как бы авторизованный самоперевод с английского. При этом иногда возникали нечаянно «англицизмы» – совершенно понятные неуклюжести, но они так освежительны, что я их не правил.

В курсе три части. В первой – поставлены общие проблемы и изложена техника, какою проникать в национальный мир и описывать национальный ум, «менталитет» (как ныне модно это обозначать. Во второй – даны «портреты» национальных миров. Для полноты картины, чтобы представить множество вариантов национальных миросозерцаний, я присовокупил сюда несколько своих опусов, в которых охарактеризованы культуры стран, которых я в лекциях не затрагивал. А третья часть курса – семинарий, практикум, упражнения в анализе разных аспектов национального: как оно сказывается в естествознании, в кино, в индивидуальности художника.

Почему я избрал именно термин «Национальные образы мира» для обозначения проблемы, подробно объясняется в первой части курса, посвященной общим вопросам. Но заранее должен оговорить его приблизительность и что границы его весьма расплывчаты. Вполне допускаю, что другие ученые могут предложить иные общие понятия (например, «национально-исторические особенности культур», «национальный менталитет» и др.) и работать с ними, исследуя аналогичный предмет.

Часть I. Общие вопросы

Лекция 1

Здравствуйте! Значит: желаю я вам здоровья, мой слушатель или читатель. Итальянец же бы вас приветствовал так: Come sta? = «Как стоишь?» Француз же бы поинтересовался: Comment çа va? = «Как это (нечто) идет?» Подобно и немец: Wie geht’s? = «Как идется?» Иудей сказал бы «Шалом!», что значит: «Мир!» Англичанин (и американец) бы спросил: How do you do? = «Как вы делаете?»

Уже в простом и повседневном акте взаимного приветствия люди разных народов выражают свои «символы веры», подчеркивают, что ценно для них в существовании. Для русских – здоровье, целостность, для англичан и американцев – работа, труд, для евреев – мир, для итальянцев – стабильность, статика, вертикальное измерение бытия, для французов и германцев – движение, динамика…

Таким образом, уже в повседневной речи мы разговариваем на языке сверхценностей, используем философские идеи и принципы, но не осознаем того, употребляя их бессознательно. И я призываю вас быть внимательными к привычкам будничного словоупотребления. Многие фундаментальные категории и понятия там залегают, подразумеваются. Если мы осознаем их, это даст нам важное средство проникновения в арсенал архетипов и принципов, в шкалу ценностей, что формируют национальную ментальность данного народа, его культуру. Корни слов в особенности содержат ключи к основополагающим идеям, и в них надо вслушиваться острым слухом, испытывать их и допытываться.

Я называю мою тему – «Национальные образы мира». Или – «Этнические картины мира» (Ethnic Pictures of the World) – так перевели в Америке в 1969 году мою первую статью на эту тему: «Национальные картины мира», опубликованную в журнале «Народы Азии и Африки», 1967, № 1. Или – «Национальные ментальности». Я предполагаю (еще до исследования предмета, так что это – гипотеза), что каждая национальная целостность: народ, страна, культура – имеет особое мировоззрение, уникальную шкалу ценностей. Я не стану настаивать на строгом определении терминов: «национальный», «этнический», «региональный» и т. п. Они практически переплетаются, их границы размыты. Но и того смутного представления о них, которое каждый имеет, будет достаточно для нашей цели и работы. Предаваться изощренным предварительным дискуссиям по уточнению терминов – эта софистика была бы тратой времени: в ней завязнешь до дела самого. «On s’engage et puis on voit», – говаривал Наполеон. «Надо ввязаться в дело, а там видно будет». А дело наше – конкретные описания, сопоставления и толкования различных национальных целостностей: Россия, Америка, Греция, Франция… Одни из них, как Россия и США, – сверхнациональные образования, а Древняя Греция существует в настоящее время лишь как культурный феномен, но термин «национальное» в состоянии обнимать и покрывать все эти реальности.

В предпринимаемой нами работе есть серьезная интеллектуальная польза: понимание того, как одна идея, та же вещь может представляться и пониматься различным образом, вариантно, – это расширит умы, освободит их от стереотипов. Есть также и этическая, моральная ценность в такого рода исследовании: если я буду осознавать ограниченности своего кругозора и понимания (не только как мои личные, но и как проистекающие от моего членства в данной национально-культурной целостности), я буду с большим уважением относиться к другим народам, которые могут видеть и понимать вещи и идеи, которых я не понимаю.

Есть даже своего рода психотерапия в такого рода медитациях. Ведь каждый человек обеспокоен насчет своей «идентичности»: куда себя отнести, к какой группе? Каждый принадлежит к той или иной этнической группе или есть дитя смешения народов, живет или на родине, или в другой стране, на «чужбине». «Кто же я такой? – это первый и главный вопрос при пробуждении ума или рефлексии. – Русский, англичанин, грузин, еврей, американец?» А если американец, то какого происхождения: ирландского, польского, итальянского, китайского?.. «Познай самого себя!» – древняя сократова заповедь каждому человеку. Но реализована она может быть только в процессе познания окружающего мира. Это двуединая задача и работа: познавай себя и познавай мир.

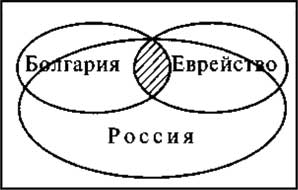

Для меня – я должен признать это сразу – проблема национального самоопределения была одним из главных стимулов, побудивших меня заняться темой «Национальные образы мира». Мой отец – болгарин из-под Родопских гор на Балканах. В 1926 году он прибыл как политэмигрант в Советский Союз – «обетованную землю», как это казалось издалека социалистам-романтикам. И действительно: вначале отец смог развернуться как философ музыки, литератор. Он писал о Вагнере и Декарте, о Бетховене и Стендале, переписывался с Роменом Ролланом, защитил диссертацию и издал книгу «Эстетические взгляды Дидро»… Но в 1938 году он был арестован как «враг народа», сослан на Колыму, где и умер… Учась в Московской консерватории на музыкально-научно-исследовательском отделении, он встретил там еврейскую девушку из Минска, которая стала его женой и моей матерью. Я родился в 1929 году в Москве, так что моя родина – Россия (или Советский Союз как ее временное продолжение), а родной язык – русский. Так кто же я такой? Какова моя «национальная идентичность»? Должен ли я и могу ли я считать себя членом болгарской целостности, или еврейской, или русской и следовать какой-то определенной (и какой?) традиции, системе ценностей – считать ее своею, примыкать к какому-то стилю в мышлении?.. Но ведь я не совпадаю, не совмещен («конгруэнтно», как говорят в математике при наложении треугольников…) ни с одной из них. Я – смешанный. Я имею отношение ко всем им, но не полностью, а частично. В той же математике в теории множеств есть такое явление, как «пересечение множеств».

Заштрихованная область – это моя личная «земля», персональная «почва», которая стала основанием для моих исследований различных национальных образов жизни и миросозерцаний. Перед аналогичной задачей – самоопределения в национальном отношении – стоят многие. И я надеюсь предоставить некую интеллектуальную терапию, излечение от тревог и беспокойств своему слушателю и читателю…

Раз уж я начал исповедоваться, то – еще одно признание. Все хорошее в этой жизни, что положено человеческому существу, я испытал: и любовь, и семью, и красоту в природе и в искусстве, причастился к сокровищам культуры, испытал наслаждение свободной мысли и радость творчества… Только вот мира не видел, не мог путешествовать в другие страны: не посылали, не пускали, да и денег не было. У нас ведь, в Советском Союзе, за «железным занавесом», только «проверенным товарищам» дозволено было выезжать… Я очень страдал от этой невозможности. Даже такой эпизод был в моей жизни, когда я, тридцати трех лет от роду, будучи кандидатом наук и научным сотрудником Института мировой литературы Академии наук, бросил все и нанялся плавать матросом в Черноморском пароходстве в надежде попасть в загранплавание и увидеть таким образом мир. В течение двух лет (1962–1963) работал моряком на Черном море, но мне не открывали визу… Я вернулся в Институт и принялся читать о разных странах и культурах, описывать их, сравнивать. Теперь я понимаю, что мои описания национальных образов мира стали моим способом путешествовать – умом и воображением. На несколько лет я зарываюсь в ту или иную страну: в Индию, Германию, Америку и т. п., читаю о природе, истории, обычаях, кухне, религии, изучаю литературу, философию, науку и технику, проникаюсь национальным языком и его логикой – и в результате пишу портрет этой национальной целостности. Таким образом я удовлетворял свою потребность видеть мир в течение 30 лет. Много таких портретов мною написано, целая серия в 16 томах. Некоторые уже начинают публиковаться, но большинство – еще у меня в рукописях. Некоторое резюме этих исследований и «дайджесты» национальных портретов и будут мною предложены в этих лекциях.

То, что я исповедуюсь в личных мотивах своих научных исследований, нарушает принятый в науке этикет, согласно которому всякие чувства, психологию, авторскую субъективность следует оставлять за скобками, а подавать надо объективные результаты, – а что нам до твоих эмоций и прочих слез и соплей!.. Но ведь всякая научная теория имеет личностное происхождение, и отдать себе в этом отчет важно не только для честности мысли, но и для ее глубины и именно объективности. Ведь при открытых картах идет тогда научная игра, и слушатель и читатель может видеть мои ограниченности и где меня заносит страсть в односторонность идеи, и имеет возможность со стороны меня судить и выправлять мою мысль. Да и вообще такая «отчетная» авторская мысль прозревает вещи и сцепления, которых не зрит мысль безотчетная. Потому я именую такое мышление ПРИвлеченным (ATtract) – к ответственности, в том числе и передо мной как человеком живущим, в отличие от мышления Отвлеченного (ABStract), которое почтенно и ритуально в науке. А культурологию, которую я развиваю, я называю ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЛОГИЕЙ.

В экспериментальной физике XX века столкнулись с тем, что прибор влияет на получаемые данные опыта: потоки элементарных частиц, пролетая в поле прибора, испытывают из-за него отклонения, и надо делать поправку на вторжение прибора в опыт. Ну а в гуманитарной науке что прибор? А вот я – такой-сякой человек, подверженный страстям, комплексам и настроениям, которые гнут мысль сегодня в этом направлении, а завтра, встань я с другой, там с левой ноги, – в ином. На все это и надо делать поправку – и хорошо, когда сам это делаешь или по крайней мере не умалчиваешь, а вносишь в текст, а читатель уж да смекает и судит сам…

Итак, эти мои портреты национальных целостностей неизбежно субъективны, это МОИ ОБРАЗЫ о национальных образах мира разных стран и народов. Читатель пусть сомневается, критикует, моя мысль да провоцирует его собственную, порождает творческую активность его ума – чего же более может ожидать автор от своего текста? У меня нет претензии и амбиции дать точное понятие (это и невозможно в подобных материях), но стремлюсь дать идею, представление об избранном предмете, раскрыть его проблемность.

В последние годы я наконец получил возможность повидать некоторые из стран, которые я перед тем описывал в своей манере «интеллектуальных путешествий» (как у Стерна – «сентиментального путешествия» жанр). С удовлетворением я обнаружил, что мои основные интуиции оказались верными. Я внес, разумеется, некоторые поправки в свои описания под влиянием конкретных впечатлений и наблюдений. Но, к своему удивлению, я не нашел в душе того творческого импульса, который двигал моим умом, когда я должен был работать только внутренним видением умозрения, когда я мог за один год (зимой 1975–1976 гг.) написать тысячу страниц об американском образе мира – книгу, которую бы я, если издавать, озаглавил: «Америка глазами человека, который ее НЕ видел».

Так я осознал, что мой интерес и азарт заключается не в том, чтобы ЗНАТЬ точно, но в том, чтобы, не зная, – УГАДАТЬ правдоподобно. Вот что возбуждает творческую силу во мне. ЭРОС УГАДЫВАНИЯ – вот что вдохновляет и ведет в такой работе. Живые впечатления этому даже мешают. В отличие от журналиста, который в своих очерках описывает множество любопытных особенностей и курьезных деталей, я стремлюсь докопаться до некоего единого принципа, что лежит в основании всего сооружения национальной жизни, цивилизации, составляет его динамическую душу, «энтелехию» (= «целевую причину»), которая, по Аристотелю, в начале и в конце данного организма, целого, и одушевляет развитие и ведет как бы спереди, из будущего, и проследить затем ее разветвление в многообразии фактов здешней жизни и культуры. Платон полагал, что наше познание есть в сущности ПРИПОМИНАНИЕ того, что душа врожденно знала, но забыла среди забот и впечатлений повседневной жизни, а вот в сосредоточении умозрения может восстанавливать это знание. Подобным образом и наш разум обладает способностью реконструировать различные миропонимания как возможности и вариации Мирового Духа, а также и нашего личного сознания с Ним…

То, чем я и мы будем заниматься, – это не «национальная проблема», не «национальный вопрос» – эта болезненная, мучительная и неразрешимая дилемма (ПОЛИ-лемма, лучше сказать, ибо множество в ней поворотов…), что обуревает фанатиков и доводит до головной боли политиков во все времена, в том числе и нынешнее. Для меня это не проблема, которую надо разрешать бинарным: «или – или» способом, но – гносеологическая радость, благословенное изобилие интеллектуальных вариаций, в каких можно представлять идеи и творить вещи. Индивидуум, выросший в атмосфере определенной национальной культуры, одарен ею талантом особого видения явлений бытия – даже в физике, не говоря уж об искусстве и поэзии. Национальная природа и дух питают интеллект и воображение своих детей, снабжают особыми архетипами, оригинальными интуициями, неповторимыми образами, странными ассоциациями. ЭВРИСТИЧЕСКАЯ сила национальной ментальности: дар открывать и изобретать особым образом – вот что меня интересует более всего.

Я осознаю, что много возражений можно выдвинуть против моего подхода, и я сам лучше всех мог бы оспаривать свои же построения. Мне возражают: так ли уж различны умы народов? Разве не все мы одинаковые человеческие существа, способные понимать все? Разумеется, все равные и равноценные. Но взгляните на инструменты оркестра. Они все – музыка, все исполняют ее. Но один – флейта, другой – скрипка, труба, фагот, арфа… Каждый обладает своим тембром и добавляет свою краску в симфонию Вселенной. И следует ли нам обижаться на другой инструмент из-за его неравноподобия мне: валторне, например, на фортепиано? Напротив, восхищаться надо, обожать его особый тембр и талант, то особое знание и умение, которыми он одарен, а я их лишен, не умею так. ВОЗЛЮБЛЕННАЯ НЕПОХОЖЕСТЬ! Вот что да будет наш пафос в исследовании национальных особенностей.

Отличия народов друг от друга с самой древности занимали умы. Для первобытного племени другое – это уже не «мы», что у славян, например, в отношении германцев высказалось: они – НЕМЦЫ, то есть то ли «не мы», то ли «немы» = не умеют говорить по-нашему. Все человечество в примитивном сознании совпадает с нашим племенем, этносом, а прочие – это уже «нелюди», часть природы. (Этноцентризм и национализм у современных людей – рудимент такого воззрения.) С развитием контактов и в ходе истории стали понимать, что другие этносы – это тоже люди, но только иные. Путешественники, торговцы стали описывать разные страны, так что именно в книгах по землеописанию – географии находим характеристики народов как обитателей своих (нам чужих) стран. Знаменита и интересна в этом отношении «География» Страбона: она сводит и обобщает знания античности о странах и народах Европы, Азии и Африки. Но до того в книгах по истории эти данные можно было встретить, в частности, в «Истории» Геродота. И у философа Платона в его диалогах, например в «Государстве» и «Законах», есть наблюдения и размышления об образах жизни и понятиях разных общественных групп, народов и соответствующем им устройстве государств.

В Новое время классические сочинения, близкие к нашей теме, следующие. Джамбатиста Вико – «Основания новой науки об общей природе наций» (1725), Монтескье – «О духе законов» (1748), Гердер – «Идеи к философии истории человечества» (1784–1791), Гегель – «Философия истории» (лекции в 1820-е гг.), Данилевский – «Россия и Европа» (1869), Шпенглер – «Закат Европы» (1918–1922), Тойнби – «Исследование истории» (1934–1961). Собрали богатейший материал и расширили наши представления о менталитете народов мира исследования по первобытной культуре – Тэйлора, Фрезера, Леви-Брюля, Леви-Стросса, Е. М. Мелетинского. Науки, занимающиеся предметами, входящими в круг наших интересов, – это этнография, лингвистика, семиотика, социокультурная антропология, культурология и др. Назову также авторов, труды которых имеют непосредственное отношение к тому, чем мы занимаемся: Л. Н. Гумилев, Д. С. Лихачев, Ю. М. Лотман, В. Н. Топоров, Вяч. Вс. Иванов, С. С. Аверинцев, А. Я. Гуревич и другие.

Лекция 2

Нас интересует не национальный характер, а национальное воззрение на мир, не психология, а, так сказать, гносеология, национальная логика, склад мышления: какой «сеткой координат» данный народ улавливает мир и, соответственно, какой Космос (в древнем смысле слова: как строй мира, миропорядок) выстраивается перед его очами и реализуется в его стиле существования, отражается в созданиях искусства и теориях науки. Этот особый «поворот», в котором предстает бытие данному народу, и составляет национальный образ мира.

Плодами истории являются как цивилизация, общая для всех и способная переноситься и строиться, так и культура, которая вырастает. Нельзя построить дерево. (Хотя тут же ловлю себя на слове и возражаю: а по-немецки «дерево» = Ваит, от глагола bаиеп = «строить», так что как раз «построенное» оно буквально и значит! И вот уже задача для будущего распутывания…) Цивилизацией современные народы сближены, культурами различены, и в этом, с одной стороны, возможность взаимопонимания, а с другой – красота разнообразия.

Но с чем постоянно сталкиваемся в общении? Все произносят одни и те же слова – и на политических конференциях, и на международных научных симпозиумах, а ведь люди из разных культур разумеют под ними очень разные вещи. Знаки – те же самые: «бог», «права человека», «справедливость», «закон», «время» и «пространство», «секс», «хороший вкус», «художественное» и т. п., но понимание, комплексы представлений и идей, что залегают под этими знаками, различны, а иногда и противоположны. И как могут быть одинаковыми представления, например, о «свободе» у англичанина, который датирует традицию личных гражданских свобод еще с «Великой хартии вольностей» XIII века и для кого «свобода» значит self-madeness, самостроительство и самоответственность, сдержанность и самообуздание, способность владеть собой и условиями своего существования, – и у русского, или, как говорят ныне, «россиянина», который только вышел из патерналистских режимов империи и социализма и который может понимать свободу прежде всего как развязывание внешних уз и удержей, как волю вольному и что теперь все позволено?.. Или о «рыночной экономике»: как могут вкладывать одно и то же понятие в эти слова американец, у которого его цивилизация уже при ее основании почти четыре века назад строилась на этом принципе свободными индивидами и с тех пор постоянно развивалась в одном этом направлении, совершенствуя этот тип производства, – и тот же самый россиянин, кто после почти века коллективно-социалистической экономики и воспитания находится сейчас в понимании о том, что есть рынок, даже не на нуле, а в минусе?.. Но и напротив: понятия о «братстве», «товариществе», «самопожертвовании за родину» – тут русский американцу сто очков вперед даст. Или в «беседе по душам» и о «высших материях», о «смысле жизни», не считаясь со временем, не переводя его в деньги…

Беда же – в том, что об этой разности разумеемого и подразумеваемого под одними и теми же терминами и словами в большинстве случаев и не подозревают. Чтобы мнимое взаимопонимание максимально приближалось к действительному, надо делать поправку на национально-историческую систему понятий и ценностей, т. е. учитывать, что представитель другого народа может видеть мир несколько иначе, чем я.

Но как? Что видит он в мире такого, чего я не вижу? И от чего это зависит? Вот в чем загвоздка. Если удалось бы как-то прояснить этот вопрос, в наше распоряжение поступил бы словно некоторый «коэффициент», который облегчал бы контакты между народами и культурами.

В общем виде решение проблемы национальных мировоззрений ясно: интернациональное и национальное находятся в единстве, определяемом единством мирового исторического и культурного процессов. (Хотя сразу сомнение возникает: есть ли на самом деле такое «единство» или это – старомодное гегельянское представление?) Однако, как только мы пытаемся более конкретно определить, в чем именно заключается национальное своеобразие данной целостности, культуры, нас сразу подстерегает ряд опасностей.

Это, во-первых, произвол, импрессионизм и необязательность суждений. Эту опасность можно постараться предотвратить с помощью сравнительно-исторического подхода. Во-вторых, затрагивание национальных чувств, обычно очень щепетильных к попытке определения, т. е. ограничения своего мира и понятий (Спиноза говорил: Omnis determinatio negatio est = «Всякое определение есть ограничение», потому что оно исключает другие связи данной вещи, идеи с прочими). Здесь единственное спасение – доброжелательность и объективность анализа – при той предпосылке, что каждый народ воспринимает и понимает все бытие в целом и ничье видение не выше и не ниже, а все неподменимы и необходимы человечеству. Могут быть различия в историческом уровне развития культуры, народа, но не в их возможностях.

Но одно дело – иметь общее убеждение, что все народы воспринимают единый мир, но по-разному его представляют, а другое – видеть, как это по-разному. И вот, чтобы изучение национального своеобразия протекало напряженно и дало больше результатов, исследователю, по-моему, полезно исходить из, так сказать, ПРЕЗУМПЦИИ НЕПОНИМАНИЯ как рабочей гипотезы. В самом деле, если я, придя в другую страну и знакомясь с новым человеком или идеей, заранее полагаю, что здесь встречу то же самое, что я уже знаю, но с некоторыми нюансами, – я слишком самоуспокоен, мой мозг ленив и самодоволен и, естественно, подсунет мне привычную схему мира, и я так и доложу, что здесь все то же самое, лишь свою расцветку дают да орнаменты вышивают по одной и той же канве и одному рисунку главного; ничего существенно интересного и особенного нет, значит, и поучиться здесь нечему. Но если я войду с трепетным ожиданием встретить неведомое, парализую свои привычные схемы, попробую превратить свой ум в tabula rasa (чистый лист), чтобы новый мир там беспрепятственно писал свои письмена, и буду вслушиваться – о! тогда больше гарантии, что я постигну здешний образ жизни и мыслей. Сказав себе: «Я не понимаю», – ученый всегда в итоге работы добывает более глубокое знание, чем сказав себе: «Я понимаю». Так что «презумпция непонимания» не только не ставит преграды реальному пониманию между народами, которое и так осуществляется жизнью, но имеет целью расширить это понимание, чтобы оно было более сознательным.

Главная проблема: есть ли у каждой национальной целостности некая устойчивая физиономия, структура мира и мышления, относительно не зависящая от времени, – или все они на одно лицо, а разнятся лишь тем, что одни находятся на более ранней, а другие – на более поздней ступени исторического развития? Конечно, и национальное находится во времени (вместе с Землей и жизнью на ней), но его период обращения, его «год» – иной, чем год исторический. При том, что все народы под одним солнцем и луной и почти одинаковым небом ходят, вовлечены в единый мировой исторический процесс (и этот покров, крыша их объединяет и приравнивает друг другу), они ходят по разной земле и разный быт имеют, из различной почвы вырастают, жизненными темпоритмами различены. А отсюда ценности, общие для всех народов (жизнь, свет, дом, семья, слово, бог и т. п.), располагаются в разном соотношении. Эта особая структура общих для всех элементов (хотя и они в каждом национальном мире понимаются по-разному, имеют свой акцент) и составляет национальный образ, а в упрощенном выражении – модель мира. Это можно рассматривать как определение.