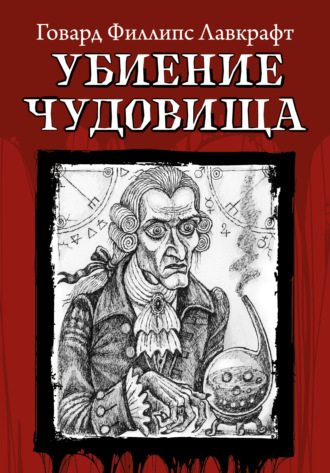

Говард Филлипс Лавкрафт

Убиение чудовища

© Оформление: ООО «Феникс», 2021

© Иллюстрации: Иванов И., 2021

История Чарльза Декстера Варда

Основные соли животных могут быть приготовлены и сохранены таким образом, что изобретательный муж воссоздать способен весь Ноев ковчег в лаборатории своей и всякую прекрасную животную форму поднять из праха по желанию своему. Также из основных солей останков человечьих ученый муж способен, не прибегая к черному поруганию мертвых, форму любого предка из пепла возродить, где бы тело оного огню ни предали.

Борель[1]

Глава 1. Итог и пролог

1

Из частной лечебницы для душевнобольных близ Провиденса, штат Род-Айленд, недавно исчезла чрезвычайно необычная личность по имени Чарльз Декстер Вард. На принудительное лечение сего молодого человека определил, скрепя сердце, обеспокоенный отец, на чьих глазах незначительные странности в поведении сына переросли в зловещую манию с предрасположенностью к насилию, подкрепленную глубокими изменениями в характере и образе мыслей. Врачи признавали, что совершенно сбиты с толку его случаем, так как он был отмечен причудами как общего физиологического, так и психологического характера.

Во-первых, пациент казался на удивление старше своих двадцати шести лет. Умственное расстройство, то верно, быстро старит человека; но на лицо юноши легла удручающая печать, свойственная лишь людям весьма преклонных лет. Во-вторых, органические процессы его организма сделались странным образом рассогласованными – и ничто из обширного медицинского опыта не могло пролить свет на суть их нарушения. Дыхание, равно как и сердечная деятельность, страдали поразительным отсутствием ритмичности, голос едва ли не пропал – говорить у Варда выходило лишь шепотом. Процесс пищеварения, небывало заторможенный, почти совсем сошел на нет, а нервные реакции на стандартные раздражители не имели никакого отношения ни к чему ранее изученному – ни к норме, ни к патологии. Кожа была болезненно холодной и сухой, а клеточная структура тканей казалась чрезмерно грубой и слабо упорядоченной. Даже большое оливковое родимое пятно на правом бедре исчезло, а на груди образовалась очень своеобразная отметина, коей прежде и следа не бывало. Единственное, что могли констатировать врачи в связи с Вардом, – метаболизм пациента претерпел невообразимые изменения.

Психологически Чарльз Вард был также уникален. Его безумие не имело ничего общего ни с одним расстройством психики, описанным даже в самых современных и исчерпывающих трактатах, и проявлялось оно в совокупности с умственной силой, которая сделала бы Варда гением или лидером, если бы не те странные и гротескные формы, что обрели его личностные качества. Доктор Уиллет, семейный врач Варда, утверждал, что изрядные умственные способности пациента, если рассматривать их независимо от душевной хвори, после первого срыва стали и вовсе незаурядными. Конечно, Вард всегда был прирожденным ученым и ценителем старины, но даже самые блестящие из его ранних трудов не демонстрировали ни ту хватку, ни ту поразительную прозорливость, которые он проявлял во время дознаний алиенистов[2]. Поистине нелегко было добиться законного согласия на госпитализацию – настолько сильным и ясным казался ум юноши; и только свидетельства со стороны и непостижимые провалы в знаниях (и это – при уникальной образованности!) позволили в конце концов отлучить его от общества. До самого момента своего исчезновения Чарльз Декстер Вард оставался заядлым читателем и настолько активным собеседником, насколько позволял его севший голос. Проницательные наблюдатели, не сумевшие, впрочем, предвидеть его бегства, были уверены, что такому светлому уму недолго придется томиться в неволе.

Лишь доктор Уиллет, принявший Чарльза в этот мир и с тех пор наблюдавший за ростом его тела и ума, казалось, пугался одной лишь мысли о его будущей свободе. Пережив непростой опыт и сделав одно страшное открытие, о коем он не решился поведать своим скептически настроенным коллегам, доктор сам по себе сделался одной из загадок, связанных с делом Варда. Он последним видел пациента перед побегом и после разговора с ним явно испытывал ужас и облегчение, о чем вспоминали видевшие его, когда три часа спустя стало известно о пропаже Варда из больницы, так и оставшейся неразрешенной загадкой. Возможно, о чем-то говорило распахнутое окно – но выходило-то оно на отвесную стену восемнадцатиметровой высоты! Так или иначе, после разговора с Уиллетом юноша бесследно исчез. Сам доктор не представил каких-либо объяснений, но многие отметили, что он стал вести себя подозрительно спокойно – не в пример спокойнее, чем до бегства Варда. Чувствовалось, что он охотно рассказал бы о пациенте намного больше, если бы думал, что сколько-нибудь значительное число людей поверит ему. Уиллет еще застал Варда в его покоях, но вскоре после его ухода медсестры на дежурстве попытались дозваться больного – и никакого ответа не получили. Дверь в палату отперли; внутри никого не оказалось, лишь задувал в распахнутое окно стылый апрельский ветер, разгоняя по полу голубовато-серую пыль непонятного происхождения, обладавшую весьма затхлым, удушливым запахом. Немногим раньше собаки подняли беспричинно понурый вой, но в то время доктор Уиллет еще находился с Вардом, да и успокоились животные сравнительно быстро.

Отцу юноши сразу же сообщили о случившемся по телефону, но он показался скорее опечаленным, чем удивленным. К тому времени, когда глава лечебницы доктор Уэйт позвонил ему лично, доктор Уиллет уже разговаривал с ним, и оба отрицали свою причастность к побегу. Только от некоторых близких друзей Уиллета и Варда-старшего были получены разъяснения – слишком, впрочем, фантастичные, такие, что трудно принять на веру. Один лишь факт остается фактом – до настоящего времени не было обнаружено никаких следов беглого безумца.

Как уже было помянуто, Чарльз Вард с младых ногтей увлекся стариной. Свой вкус, без сомнения, он выработал за счет почтенных лет города, в котором проживал; свою роль сыграли и реликвии минувших дней, наполнявшие каждый уголок старого особняка его родителей, стоявшего на Проспект-стрит на вершине холма. С годами его преданность древним вещам возрастала, так что история, генеалогия и изучение колониальной архитектуры, мебели и ремесел вытеснили все остальное из сферы интересов Варда. Эти пристрастия важно помнить при рассмотрении его безумия, ибо хотя они и не образуют его абсолютного ядра, все же играют заметную роль в его поверхностных проявлениях. Пробелы в информации, на которые обращали внимание алиенисты, были связаны с современностью – и неизменно компенсировались соответствующими чрезмерными, хотя и внешне скрытыми знаниями о прошлом, выявляемыми искусными расспросами; так что можно было подумать, что пациент буквально переносится в прошедшую эпоху посредством какой-то неясной разновидности самогипноза. Еще больше изумляло то, что интерес Варда к старине внезапно иссяк; сполна удовлетворив его, все силы своего ума он бросил на познание окружающего мира, сведения о коем вдруг улетучились из его памяти. Сей факт Чарльз Вард пытался всячески скрыть, но для многих вполне очевидным казалось, что его жажда к чтению и беседам объясняется отчаянными попытками наверстать упущенное, вобрать как можно больше знаний о собственной жизни и культурно-бытовых особенностях современного мира – казалось бы, предельно очевидных для человека, родившегося в 1902 году и получившего современное надлежащее образование. После исчезновения Варда психиатры удивлялись, как удалось беглецу, почти не разбиравшемуся в перипетиях сегодняшнего дня, приспособиться и влиться в общество. Господствующий вердикт – Вард залег на дно, затаился, смирившись с самым примитивным бытом, до той поры, пока знаниями не сравняется с современниками.

Что же положило начало безумию благополучного члена общества? Алиенисты так и не сошлись во мнениях на сей счет. Профессор Лиман, известный бостонский авторитет, началом болезни полагает 1919 или 1920 год, когда мальчик учился в последнем классе школы Моисея Брауна и внезапно перешел от изучения истории к оккультизму, отказавшись попутно поступать в колледж на том основании, что ему предстояло провести гораздо более важные индивидуальные исследования. Это, безусловно, подтверждается изменившимися привычками Варда в то время, особенно его постоянными копаниями в городских архивах и поисками среди старых захоронений одной весьма конкретной могилы, заложенной в 1771 году. Лежал в той могиле далекий предок юноши, Джозеф Карвен, чьи личные бумаги Вард, по собственному признанию, ненароком обнаружил в старом квартале Стэмперс-Хилл, за облицовкой стены ветхого дома на улице Олни-корт, где когда-то пращур и жил. Как будто бы и нечего противопоставить мнению о том, что зимнее межгодье привнесло в ум Варда значительные перемены, сподвигнувшие забросить исторический курс и начать изучение оккультных дисциплин – как дома, так и за границей, – отличаясь попутно на поприще странно-настойчивых поисков могилы своего предка.

Однако доктор Уиллет существенно расходится во мнениях с профессором Лиманом, основывая свой вердикт на доскональном знании пациента, продолжительном знакомстве с ним и на некоторых наводящих страх открытиях, сделанных им в отношении последнего. Для доктора те изыскания не прошли даром – его голос дрожит, когда он заводит рассказ о них, и рука его нетверда при всякой попытке доверить их бумаге. Уиллет признает, что перемены на рубеже 1919-го и 1920-го годов задали начало кошмару года 1928-го, но считает, что ряд нюансов требует критического уточнения. И пусть Вард всегда был неуравновешен по темпераменту и склонен к фатальной впечатлительности и непредсказуемой рефлексии, не роковое межгодье ознаменовало в его случае фактический переход от здравомыслия к безрассудству. Здесь доктор Уиллет склонен верить словам самого пациента о том, что он открыл (или пробудил) нечто, глубоко и непостижимо воздействующее на человеческий разум. Истинное безумие, уверен Уиллет, пришло с более поздними изменениями – после того, как был обнаружен портрет Карвена и древние документы; после путешествий Варда на чужбину и зловещих инвокаций, к коим он прибегал при странных, потаенных обстоятельствах; после того, как были ясно указаны некоторые последствия оной магии и полубезумного письма, написанного в горячечном состоянии ума. И это еще самые рациональные доводы в пользу доктора; а ведь не стоит забывать и о зловещих слухах из Потаксета, поминающих вампиризм, и тонких переменах в голосе и облике Варда, многими впоследствии подмеченных.

С присущей ему врачебной наблюдательностью – но притом не без заметной суеверной дрожи – Уиллет отмечает, что именно в то время у Варда проявились непостижимые качества, подтверждающие признание о находке, сыгравшей поворотную роль в его жизни. Прежде всего, двое надежных и здравомыслящих свидетелей доказывают нахождение тех старинных бумаг, что принадлежали предку Чарльза. Кроме того, сам Вард однажды разрешил доктору ознакомиться с несколькими документами, в том числе и страницей из дневника Джозефа Карвена, в чьей подлинности сомневаться попросту не приходилось. Стенную нишу, из коей Вард извлек бумаги, давно заделали, но много позже доктор Уиллет лицезрел находки вновь – в немыслимой, едва ли доказуемой обстановке. Ко всему следует присовокупить и те причудливые, исполненные скрытого смысла совпадения в письмах Саймона Орна и Эдуарда Хатчинсона, и особенности почерка Карвена, и информацию о некоем докторе Аллене, раздобытую детективами, а также и то устрашающее послание, начертанное угловатым почерком средневекового ученого, обнаруженное Уиллетом в кармане, едва доктор пробудился от забытья после одного рискованного приключения.

И убедительнее всего этого – двойной шокирующий итог применения доктором двух определенных формул во время своего последнего предприятия; итог, фактически доказавший неподдельность бумаг Карвена и скрытую в них угрозу – аккурат в тот час, когда бумаги те стали навечно закрытой страницей в истории человеческого знания.

2

На прежнюю жизнь Чарльза Декстера Варда уместно оглядываться как на столь же глубокую старину, сколь и реликвии древности, предмет его горячего обожания. Осенью 1918 года, проявляя немалый интерес к военной подготовке былых времен, он поступил на первый свой курс в школе Моисея Брауна, расположенной совсем рядом с его домом. Старое главное здание, возведенное в 1819 году, всегда очаровывало его юношеское антикварное чутье, а просторный парк, в котором располагалась академия, привлекал его острый взор к пейзажу. Его общественная деятельность была достаточно скупа; долгие часы проводил он то дома, то в бесцельных прогулках, то на занятиях и за штудиями, в поисках антикварных и генеалогических данных – в городской ратуше и в здании администрации, в публичной библиотеке и в «Атенеуме»[3], на собраниях Исторического общества и в библиотеках Джона К. Брауна и Джона Хэя, в Университете Брауна и в совсем недавно открытом книгохранилище Шепли на Бенефит-стрит… Высокий, стройный, светловолосый, с чуть запавшими глазами и легкой сутулостью – таким был он в те дни. В одежде он позволял себе некоторую дозволенную его вкусом небрежность и производил впечатление этакого повесы – средней привлекательности и абсолютной безвредности.

Прогулки служили ему упражнениями в поисках исконного – и во время них Чарльз неизменно преуспевал в восстановлении из бесчисленных реликвий очаровательного старого города яркой и связной картины прошедших веков. Домом ему служил большой георгианский особняк на вершине почти отвесного холма, возвышающегося к востоку от реки, и из фасадных окон пристроек Чарльз созерцал с высоты скопление шпилей, куполов, крыш и высот нижнего города, тянущееся вплоть до переливающихся багрянцем сельских холмов. Здесь он родился, и от изящного классического крыльца при двуглавом кирпичном фасаде гувернантка впервые катала его в мальпосте мимо маленького белого фермерского домика двухсотлетней давности, который город давно уж прибрал к рукам, и дальше – к величественным колледжам вдоль тенистой роскошной аллеи, к коей примыкали живописные дворы старинных кирпичных особняков и маленьких деревянных домиков с узкими верандами, уставленными солидными колоннами дорического стиля[4].

Варда катали и вдоль сонной Конгдон-стрит, расположенной на один ярус ниже по крутому склону холма, со всеми ее восточными домами на высоких террасах. Маленькие деревянные постройки здесь были в среднем старше, ведь именно на этот холм «взбирался» растущий город; и во время этих прогулок мальчик впитал в себя пьянящую красоту колониального поселения. Гувернантка любила посидеть на скамейке на Проспект-террас и поболтать с молодым полицейским, тогдашним своим сердечным увлечением, и одно из первых детских воспоминаний Варда – увиденная с этой просторной, обнесенной заграждением насыпи картина простершегося в западной стороне необъятного моря крыш, куполов, шпилей и далеких холмов, подернутых легкой мглою, окрашенных в таинственный фиолетовый цвет на фоне полыхающего красным, пурпурным и золотым огнем заката, крапленого причудливыми зелеными сполохами. Огромный мраморный купол здания городской администрации темнел на фоне пламенеющих небес, венчающая его статуя вдавалась в подобный ореолу проем в слоистом облачном фронте – зрелище дивное, почти что фантасмагорическое.