Ирина Ракша

Звездный бульвар

Звездный бульвар

Эссе

На 3-й Останкинской улице мы ловили ужей

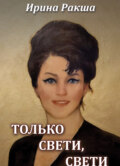

Ирина Евгеньевна Ракша́ – прозаик, кинодраматург, журналист. Лауреат многих литературных премий, как то: «Золотое перо России», им. И. Бунина, им. В. Шукшина, им. Есенина. Кавалер государственных наград, в том числе ордена Дружбы (2008 г.). Её авторству принадлежит множество рассказов, новелл, романов: «Весь белый свет», «Сибирские повести», «Останкинские дубки»… Три года назад вышел её роман «Окрасился месяц багрянцем» – о Надежде Плевицкой, знаменитой певице начала ХХ века и бабушке писательницы. А ещё Ирина Ракша – вдова выдающегося русского художника Юрия Ракши. Он известен и как художник-постановщик фильмов, вошедших в классику отечественного кино: «Время, вперёд!», «Остаются живыми», «Дерсу Узала», «Восхождение» и других, – и как автор таких живописных полотен, как «Моя мама», «Земляничная поляна», «Разговор о будущем», триптиха «Поле Куликово», ныне находящихся в Третьяковской галерее. Своими воспоминаниями писательница поделилась с «ЗБ».

На месте Звездного бульвара был глубокий овраг

Детство писательницы прошло в Останкине, где она и родилась. Её родители, агрономы, вчерашние выпускники ТСХА, были приглашены работать на вновь построенную сельхозвыставку. Папа – директором павильона «Хлопок», юная мама – экскурсоводом.

– В довоенные годы Останкино – это была глухая и по-дачному зелёная московская окраина, – рассказывает она. – Наши двухэтажные деревянные бараки стояли близь Шереметевского дворца и ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка), на берегу речки Горлинки, на 3-й Останкинской улице (ныне это проспект Королёва). Речка тогда уже сильно пересыхала. Но я проводила много счастливых часов на её песчаных, заросших осокой и камышом берегах. Была влюблена во всех её обитателей: синих стрекоз, головастиков, ручейников и лягушек. Порой ловила красавцев ужей с желтыми щечками на головке, с радостью приносила их домой – показать испуганной маме, но потом всегда возвращала в реку. Наблюдала, как они счастливые удирают, уплывают по мелкой прохладной воде, как прячутся в зарослях… Потом в моей прозе, в мемуарах и моему Останкину, и этим ужам тоже найдётся место.

После войны, которую отец-танкист прошел почти до Берлина, Ирина вернулась с мамой домой из эвакуации, с Урала, и поступила в женскую школу № 271. Мальчики и девочки в те годы учились раздельно.

– Рядом с моей школой тогда проходил очень глубокий длинный овраг, по дну его текла другая, узкая, как мутный ручей, речка Каменка. Но мы называли её Тухлянкой, поскольку туда из местных домов, похожих на деревенские избы, сваливали все нечистоты, – вспоминает писательница. – Через овраг была перекинута огромная чугунная труба, по которой дети с Маломосковских улиц ходили в мою же школу, переходя с берега на берег. Иногда на трубе возникали битвы портфелями: кто кому уступит дорогу, кто кого свалит в овраг…

Особенно часто мы дрались с «элитой» – детьми из новых кирпичных престижных многоэтажных домов, выросших возле типографии Гознака. (Ныне это проспект Мира.) Мы же считались «останкинской шпаной» – с Останкинских улиц и переулков, с Хованской, что возле ВСХВ, от парка и дворца Шереметева. Но ещё круче была шпана с Казанки (улица Казанская). В тех бараках жили разные до- и послевоенные бомжи и беженцы, а также местные воры и жулики. Но с «казанскими» мы, «останкинские», дружили. И школы наши были поблизости. У девочек одна, у мальчишек другая…

Уже гораздо, гораздо позже на месте полностью засыпанного оврага появился, скорее, вырос, как феникс из пепла, Звёздный бульвар. И моя двести семьдесят первая школа, в которой я проучилась до девятого класса, оказалась уже не на берегу Тухлянки и оврага, а на живописном современном зелёном бульваре, в ряду с жилыми блочными новостройками.

Сбежала на целину

В школе она была отличницей. Обожала литературу и русский. Блестяще писала сочинения, которые учительница в классе часто зачитывала вслух. А писательский дар проявился у Ирины на алтайской целине, куда пятнадцатилетняя девушка вслед за отцом уехала по комсомольской путёвке. «Как-то, услышав по радио очередной горячий призыв к молодёжи – ехать на целину, я, наперекор маме и бабушке, буквально сбежала с родной 3-й Останкинской на Алтай, в Бийск, на Чуйский тракт, в предгорья Белухи», – пишет Ирина Ракша в автобиографическом рассказе «Голубочек мой ясный». Он посвящен также и памяти её алтайского друга Василия Шукшина.

К приезду Ирины в будущий совхоз «Урожайный», директором которого был назначен её отец, здесь стояло всего несколько палаток и вагончиков. А до шукшинских Сросток было рукой подать.

– Папа меня любил, но воспитывал очень строго, по-коммунистически. Совсем не выделял среди девчат-целинниц, на людях как бы даже не замечал. Порой мы не виделись с ним неделями. Да и жила я с девчонками в общежитии, – говорит она.

Ирина училась (закончила в местной деревенской школе десятый класс, получив аттестат зрелости) и работала – почтальоном (верхом на лошади возила почту), лаборантом на птицеферме, разнорабочей на лесоскладе. В марте 1956 года на обложке журнала «Советский Союз» № 3 печатается её портрет (знаменитый московский фотограф Яков Халип из всех ударниц труда выбрал для обложки именно её – румяную красавицу в ушанке и полушубке). Называется фото «На целинных землях Алтая». Затем, уехав в Канск, она работает на железной дороге, а потом и корреспондентом местной газеты. В 1957 году девушку наградили медалью «За освоение целинных земель».

Я обожала Светлова

Именно на Алтае и произошло судьбоносное знакомство москвички Ирины не только с семьёй Шукшиных, но и со знаменитым поэтом-классиком, автором бессмертной «Гренады», «Каховки», «Горизонта» Михаилом Аркадьевичем Светловым (М. А. Шейнкман), который много позже, когда она, вернувшись в Москву, уже была в Литинституте им. Горького его студенткой, горячо писал о ней. В обширном предисловии к её первой книге поэт написал: «Ирина! Я называю тебя талантливой. Смотри не подведи меня!»

А тогда он приехал в Сибирь на творческую встречу с первоцелинниками «Урожайного». Собирался написать пьесу. Да это и модно было – встречаться с тружениками села.

– Помню, свои первые публикации, стихи и очерки в местных газетах, я с гордостью вырезала и подклеивала в красивый альбом. Всерьёз думала: вот оно искусство! Вот она истинная литература! Этот альбом я, волнуясь конечно, и показала как-то высокому гостю. Однако Светлов, сидя со мной в общежитском вагончике, листал его, как мне показалось, небрежно и, наконец, глядя на кудрявую румяную девчонку в пропыленной майке и шароварах, с лукавством произнёс: «А ты, я вижу, не дура». О-о, я была буквально ошарашена. Схватив альбом, я рванулась и убежала подальше в степь и там, рухнув лицом в полынь, долго-долго рыдала. Было страшно обидно, что великий и так любимый мною поэт, стихи которого я могла часами читать наизусть, так оскорбил, так не понял меня, не оценил, даже не прочитал ни строчки, – с улыбкой вспоминает Ирина Евгеньевна. – И только много позже я поняла, что это был скорее комплимент юной девушке.

Уже потом по приглашению мастера она училась у него в Литинституте, была слушателем в его мастерской, вместе с поэтессами Жирмунской, Румарчук, Ахмадулиной. Писала, носила ему на суд свои курсовые работы и журнальные публикации, слушала его рассказы о Маяковском, Есенине, Пастернаке. Позже написала трогательный, полный любви и света рассказ-воспоминание «Про Светлова. И пара слов о Маяковском».

– Я обожала этого великого и немного смешного, согбенного, с худыми крючковатыми пальцами человека, полного мудрости и яркого остроумия, – говорит писательница. – Мы дружили почти десять лет, до 1964 года, когда его на земле не стало. Но на небе мы обязательно встретимся… Думаю, что этот большой советский поэт-классик безусловно недооценен критикой, литературоведами. И ещё я думаю, что я не подвела его.

Юрочка взял мою фамилию

Во время учёбы во ВГИКе на сценарном факультете Ирина Ракша познакомилась со своим будущим мужем. Юрий учился там же, но на художественном факультете.

– Он был очень скромным, порой застенчивым юношей. Но остроумным, светлым. Просто человек-праздник. А главное – был ярко одарён, буквально от Бога. Блистательно и писал, и рисовал. Я сразу его поняла, почувствовала сердцем. Мы были нищими студентами. Жили на стипендии, но как-то весело и светло. Порой, чтобы подработать и купить мне цветы, Юра на станции «Москва-Сортировочная» или «Маленковская», что неподалёку от общежития, разгружал по ночам вагоны. Выматывался страшно. Но зато в конторе железной дороги с утра деньги сразу платили наличными. Он более года упорно, красиво ухаживал за мной, – с удовольствием вспоминает Ирина. – Родился Юра в простой, даже бедной семье. В таких же бараках, как и я, только в Уфе, на окраине. Мама, которую он очень любил, работала разнорабочей «на фанерке», в горячем цеху на фанерной фабрике. Когда во ВГИКе мы познакомились, Юра носил фамилию отца-отчима (Теребилов), которого недолюбливал, и потому после нашей веселой студенческой общежитской свадьбы взял мою фамилию. Сперва как псевдоним, картины подписывал, а после рождения нашей дочки Анюты и паспорт сменил. Кстати, в переводе с древнего санскрита «ракша́» означает «защита», «охрана», «оборона». На юго-востоке России есть даже древний городок (и станция) под названием Ракша, он как бы «застава, защита от разорений и набегов кочевников». Как, например, на Кавказе был назван Грозный.

Юрия Михайловича Ракши не стало 1 сентября 1980 года. В своей книге-альбоме «Художник и муза» Ирина писала: «Жизнь художника закончилась у мольберта с последним мазком кисти, завершившим его знаменитый триптих, полотно «Поле Куликово». Юра шел к этой великой работе, к этой высокой теме, к образам святых – Сергия Радонежского, Пересвета, Осляби, Рублёва, княгини Евдокии, князя Димитрия – буквально всю жизнь. Центральную часть он назвал «Предстояние». Это подвиг русского воинства (после битвы на Куликовом поле ополченцы восемь дней хоронили своих убитых). Это и княжеский подвиг – вот она на полотне, минута прощания Бренка и князя Димитрия перед боем, перед смертью и бессмертием. Но это был подвиг и самого художника. Неизлечимо, смертельно больной, превозмогая постоянную боль и муки, почти за год Юрий написал и успел завершить великое полотно. И посвятил его победе русских героев, защитивших и отстоявших родную землю».

Самая звёздная в мире семья

Через несколько лет после кончины сорокадвухлетнего художника учёными-астрономами РАН вновь открытая на звездном небе планета № 3032 (пояс астероидов между Марсом и Юпитером) была названа «в честь выдающегося русского художника Юрия Михайловича Ракши» и получила имя Ракша. А спустя годы, в 1993 году, новая планета № 5083, летящая по небосклону совсем рядом с Ракшой, получила имя в честь «высоких достижений в области литературы и искусства» писательницы Ирины Евгеньевны Ракши и навсегда была названа Иринара. И утверждена в Международном планетарном центре США, штат Массачусетс.

В 2008 году в Книге рекордов России на стр. 90–92, иллюстрированных живописью Ю. Ракши, можно прочесть статью «Самая звездная в мире семья». И действительно, кроме звездных имён жены и мужа, в иные годы и другими учёными РАН (Институт астрономии) вновь открытая планета № 4229 была названа Плевицкая – «в честь великой русской певицы начала ХХ века Надежды Плевицкой», погибшей в начале Отечественной войны во Франции, – бабушки писательницы И. Е. Ракши. Так неожиданно и независимо друг от друга на небе встретились члены одной русской семьи, своим творчеством ярко обогатившие культуру родного Отечества.

Подготовила И. К.

…И ушла в солнечный день

Очерк

Когда я слышу имя кинорежиссёра Ларисы Шепитько, сразу же возникает щемящее чувство печали от ранней утраты. И она почему-то вспоминается мне юной, порывистой студенткой ВГИКа, длинноногой и стройной. В институтских аудиториях и коридорах, в просмотровых залах или в очереди в наш вгиковский буфет, где незабвенная наша буфетчица тетя Галя, горячо любившая «своих» студентов, часто отпускала нам еду в долг, до очередной стипендии. И в её долговой книге, почти амбарной, с зелеными линованными страницами, напротив каждой из наших фамилий стояли значки, этакие «крестики-нолики». Например: Юрий Ракша или Лариса Шепитько: сосиски – 8, винегрет – 6, яйца варёные – 10 и далее – Климов и Кеосаян, Лужина и Польских, Васильева и Говорухин, Губенко и Володарский… Столько-то взяли чаёв, столько компотов, а столько-то винегретов. В день стипендии всё это каждому подсчитывалось на звонких деревянных костяшках счетов. И вскоре всё начиналось по новой.

Свою работу во ВГИКе, в этом «храме искусств», буфетчица тетя Галя, тихая простолюдинка из Марьиной рощи, считала за Божий дар. Порой вкалывала по две смены, готовя и продавая студентам еду. А снежными зимами, когда в ночь-полночь не ходили трамваи, могла топать домой по морозу пешком в суконных ботиках через всё Останкино. Вдоль ограды сельскохозяйственной выставки, мимо огромной фигуры «Рабочего и колхозницы», вознесших под тёмное небо свои тяжкие серп и молот. Одинокая тетя Галя по-матерински свято любила наш шумный и нищий разнокалиберный молодняк. Гордилась им, поскольку была уверена, что все, приехавшие в Москву учиться с разных концов, обязательно станут великими, популярными – гордостью нации и кино. И она, гордясь, будет покупать в киосках их фотооткрытки и будет вешать «знакомые лица», словно родных, у себя над кроватью. И будет чувствовать: во всем этом есть и её заслуга, бездетной тети Гали, «вскормившей» их. И плюс ещё несколько поколений…

Спустя многие-многие годы я как-то заехала в институт по делам. Заглянула и в столовую, такую знакомую, даже родную, с «греческими» колоннами и высокими окнами. Увидела: в зале столики уже иные, добротные, не алюминиевые, и богатые новые шторы на окнах. А за буфетной стойкой ловко резала хлеб и отпускала студентам еду уже другая, молоденькая буфетчица. Я спросила: «Скажите, а тетя Галя что? Не работает? Она тут нас когда-то кормила». Буфетчица живо, охотно откликнулась. Заглянула в открытую дверь подсобки и крикнула громко: «Тёть Галь! А тёть Галь!.. Выдь-ка! Тебя тут спрашивают!» В дверях не сразу, но появилась-таки седенькая худая старушка в белой, празднично насахаренной наколке, но в потертом и мокром клеёнчатом фартуке, с намыленными по локоть руками. Подслеповато щурясь, она всё старалась меня разглядеть, всё старалась узнать. Но нет, нет. Так всё-таки и не узнала. «Да вы не огорчайтесь, – не отрывалась от дел своих новенькая. – Она и не видит уже, и не слышит. А уходить не хочет никак. Вот посудомойкой работает». Я молча купила сардельки и винегрет и, сев у окна за дорогой полированный стол, задумчиво наблюдала жизнь нового, незнакомого поколения. Слушала неумолчный шум посуды, говор и споры юных создателей будущего кино. И почему-то вспомнила поэтическое: «Гул затих. Я вышел на подмостки. / Прислонясь к дверному косяку, / Я ловлю в далёком отголоске, / Что случится на моём веку…»

А с Ларисой Шепитько мы учились на разных факультетах, на разных курсах и в разные годы. В том смысле, что она была старше и потому училась раньше, когда я в вуз только пришла. Но ВГИК – институт такой маленький, а обученье такое «штучное» (на курсе обычно человек пятнадцать, а защищаются и того меньше – человек восемь – десять), что мы знали друг друга отлично – по спорту, по общежитию, по общим просмотрам и факультативам. Лариса закончила режиссерский факультет у легендарного мастера Ромма (а начала у Довженко), мой муж Юра Ракша – художественно-постановочный у Богородского и Богданова (правда, живописи учился у советского классика Пименова. Помните его полотно «Москва майская»: советская дама за рулём открытого автомобиля 30-х годов возле Большого театра?) На выпускном экзамене Пименов Юре сказал: «Ты обязательно станешь живописцем». Так оно и вышло. (И теперь в Третьяковке картины и Пименова, и Ракши в одном отделе.) Я закончила сценарный с отличием: начинала у великого Евгения Иосифовича Габриловича (но он из института скоро ушел), а затем пять лет училась у кинодраматурга Валентина Ивановича Ежова («Баллада о солдате», «Белое солнце пустыни» и пр.). Талантливый был человек Валя Ежов, к тому же из молодых да ранних, уже профессор. А старше нас был всего-то лет на десять – пятнадцать. Громогласный и большеносый, по-русски разбитной весельчак. Он всегда много пил и, приходя раз в неделю в институт, в аудиторию, «вести мастерство», не терзал нас занудством лекций, а, перевернув стул и сев на него верхом, травил байки. Развлекал зелёных, в большинстве провинциальных ребят всякими киношными анекдотами. Особенно про заграницу, где в те годы за железным занавесом никто из смертных не мог побывать, а он, почти классик, уже возил с делегациями на фестивали и в Европу, и в Штаты свои фильмы. Однажды Ежов даже принес из дома показать нам необычайный (кажется, мексиканский) приз, полученный им за «Балладу о солдате». Достал из портфеля большой такой газетный сверток и положил на кафедральный стол. В нём, к нашему восторгу, оказалась лихая такая шляпа – сомбреро, с широкими загнутыми полями. Но не простая шляпа, а тяжеленная, металлическая. Обступив стол, мы с завистью вертели её в руках, стучали по ней, «примеряли» на головы – алюминиево-блестящую, отлитую из «чистого серебра», как горячо уверял нас Ежов!.. Вот ведь, думали мы, что можно, оказывается, заполучить за хороший сценарий! Да к тому же где – за границей! А ещё мы любили бывать по его приглашению у него дома, в многоэтажке у метро «Аэропорт». И гостеприимная, в чистом фартучке жена его Лёся (почему-то не Люся), тоже драматург (!) и наша любимица, всегда угощала голодных студентов деликатесами из профессорского холодильника. А юный сын их исподволь наблюдал, как мы в кухне жадно это всё уплетаем, заглатываем, запивая чаем. Ну а потом… Потом случилась для нас неприятность. Кончилась наша «малина». Ежов вдруг разошелся с Лёсей, своей ровесницей, и женился на нашей ровеснице, тоже студентке, Вике Федоровой с актерского, симпатичной и голенастой. Стал то и дело, к неудовольствию декана, пропускать занятия. Поскольку они с юной женой стали вместе… пить. То есть пьянствовать. И, жутко ревнуя друг друга, даже скандалить по ресторанам. То в ЦДЛ их увидишь, то в Доме кино потасовку устроят с опрокидыванием столов. Но Вика вовремя остановилась и эмигрировала в Штаты к отцу-американцу. А наш Валя Ежов сразу сник, месяцами не бывал в институте. А потом случилась трагедия. Маму Вики – популярную актрису Зою Федорову – застрелили в её квартире в высотке на Котельнической набережной. Говорили, из-за каких-то бриллиантов. И в России Вика больше не появлялась.

А вообще-то во ВГИКе в те годы школа была блестящая. Режиссерское и актёрское мастерство вели Герасимов и Макарова, Ромм и Телегина. Приходили преподавать ещё живые великие основатели советской киношколы – Лев Кулешов и его жена-старуха, Александра Хохлова, прима немого кино. Смешная, крикливая и худющая как скелет. Он нежно звал её Аля. Шаркая ногами, эта музейная пара обычно еле-еле двигалась по институтскому коридору. Хохлова всегда впереди, в каких-то ярких полуоткрытых шелках, лысая, с редкими прядками огненно-рыжих волос. «Ну куда ты несёшься так, Аля? – вскинув руку, взывал старик. – Не спеши так. Мы успеваем. Звонка ещё не было». А студенты, стремглав обгоняя их, мчались по коридорам в их аудиторию, и народу там набивалось полно до жути, до духоты. Ещё бы! Эти старики работали с Эйзенштейном! И до него! И даже до революции! Они не просто живая страница истории: они не писали – они проживали её.

И операторское мастерство преподавали тоже асы. Тиссе и Головня, Косматов и Кармен. Иностранный язык, эстетику, историю кино и театра вели профессора – легендарный Виктор Шкловский (друг Маяковского), Фрадкин, Кнабе, молодая тогда Паола Волкова. И нам просто стыдно было не впитывать их уроки и знания…

Когда мы с Юрочкой поженились (подгадав, расписались в день защиты его диплома), первая наша кооперативная квартирка после моего барака в Останкино была в хрущёвке (или «хрущобе») на Преображенке, на пятом этаже, где, правда, потолки промерзали… Но на это было плевать, и плевать, что без лифта. Мы наскребли на неё первый «пай», накопили и вот – купили. Ах, какая была это радость – своя квартира, собственное гнездо! И Лариса, приходя к нам в гости, взлетала туда легко и красиво, перескакивая через две ступеньки. На длинных спортивных ногах. Она всегда была худая, поджарая, плоская. С прямыми, как у супермодели, плечами. В Москву она приехала с Западной Украины, со Львовщины, из простой семьи. И сперва жила в общежитии. Она рано рассталась с прекрасными толстыми «провинциальными» косами и потом многие годы модно коротко стриглась под мальчика, при разговоре встряхивая крашеной рыжеволосой прической.

Помню, все годы нашего знакомства она упрямо уговаривала моего Юру стать художником-постановщиком на её фильмах. И на «Крылья» (с Майей Булгаковой) звала, и на «Ты и я» (с Визбором). Она была умница и рано поняла, что успех картины, а значит, и её, режиссера, зависит от соратников, от команды. А главное, от «упряжки», от тройки, от двух пристяжных – главного оператора и художника-постановщика. Но Юра, тоже работая на «Мосфильме», был занят с другими режиссерами, и надо сказать, прекрасными. Работал с несравненным Михаилом Абрамовичем Швейцером на фильме «Время, вперёд!», с Владимиром Монаховым («Остаются живыми»), с гениальным японцем Акирой Куросавой на «Дерсу Узала» (премия США «Оскар»). Который, кстати, зная Юрину живопись по выставкам живописи в Токио, сам разыскал его, приехав на работу в Москву. И был несказанно рад, когда директор «Мосфильма», разглядывая привезённые Куросавой Юрины репродукции, воскликнул: «Так чего искать? Ракша ведь у нас в штате работает! Давайте вызовем, предложим. Неужели откажется с Куросавой работать?!» А вот с Шепитько соединиться у Юры всё как-то не получалось, не совпадало.

Позже, в семидесятые, Лариса часто бывала у нас уже в новой квартире, на «Аэропорте». Собирались мы там уже не в клетушках, а в стодвадцатиметровой (тоже купленной) мастерской на чердаке семнадцатиэтажного дома со звучным названием «Драматург». О-о, кто только у нас там в гостях не бывал! И киношники, и поэты, и музыканты. Читали талантливые стихи, песни пели, жарко спорили, танцевали. Было время оттепели. И на наши головы хлынул поток ранее запрещенного – Замятин и Цветаева, Есенин и Бунин, Мандельштам и Гумилёв. На катушках магнитофона «Днепр» звучали все, что из Сан-Ремо. Модуньо и Далида, Джанни Моранди и «Адриано Челентанорок-н-рольщик из Милана», Тото Кутуньо. Потом Джо Дассен, Азнавур. И своих слушали из первых рук. Окуджава и Высоцкий, Кохановский и Галич, потом Бачурин. Володя Высоцкий приходил в мастерскую с Севой Абдуловым и болгаркой Диной Наковой. Бывали и великие поэты – Кайсын Кулиев, Гамзатов, Карим, Давид Кугультинов. Юра не раз рисовал их портреты, даже собирался написать полотно «Народные поэты». Бывали и настоящие музыканты – Богдан Троцюк (он жил неподалёку), Лёша Артемьев (который почему-то стал называться Эдуардом), Журбин, органист Олег Янченко. Этот за пианино прекрасно импровизировал. Да так волшебно, что все заслушивались. Приходил несколько раз и легендарный композитор Покрасс. Да-да, Дмитрий Яковлевич. (Братьев Покрассов было четверо, и все музыканты; мы удивлялись с мужем: как вообще они могли уцелеть в репрессивные довоенные и послевоенные годы?! Просто загадка и чудо!) Уже старенький, толстенький, он охотно садился на круглую крутящуюся табуретку за наше старинное пианино Zimmermann и, ударив по клавишам сразу всеми похожими на сардельки пальчиками, выдавал всем нам свою визитную карточку – «Марш Буденного». (Может, из-за марша этого и уцелел?) Картавя и искренне смеясь над собой, он запевал свою знаменитую песню времен Гражданской войны. Голосок дребезжал, был старческий, но уверенный: «Мы кГасные кавалеГисты, и про нас / Былинники речистые ведут Гассказ – / О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные / Мы смело, мы смело в бой идём.» Звук «р» он по-еврейски не выговаривал и потому, даже бравируя этим, смеялся сам и не стеснялся потешать нас, молодых. Аккомпанировал себе и пел он громко, а мы, стоя вокруг, радостным хором подхватывали: «Веди, Буденный, нас смелее в бой! / Пусть гром гремит, пускай пожар кругом. / Мы беззаветные герои все. /И с нами ВоГошилов – первый кГасный офицер. / Сумеем кГовь пролить за СССР…» Играл он и джаз, всякие там фокстроты и танго, которые, кстати, сочинял его родной брат, тоже композитор, но где-то за океаном (он ещё до войны эмигрировал в Штаты). А мы под «нелегальную» музыку парами легко танцевали вокруг, не боясь ни стуков в пол, ни доносов соседей. А легендарный Покрасс вместе с нами молодел и веселился так звонко, так искренне, словно для него наступал момент Истины. А себя ощущал не только дирижером и центром внимания, а почти центром Вселенной.

Редко, но играл нам на гитаре и Юра Визбор, негромко и романтично. Я несколько лет с ним работала в «Экране» на телестудии в Останкино. Он в музыкальной редакции, я – в сценарном отделе… А вот ещё было чудо. На наши музыкальные посиделки приносила из своего дома (благо с соседней Красноармейской улицы) свою антикварную арфу арфистка Ирочка Коткина из музтеатра Станиславского. Обычно мой Юра тащил эту тяжелую золоченую ношу, как некую драгоценность, на плече, на широкой лямке. И над его головой причудливо, лебединой шеей выгибалась золотая головка арфы. Так они и топали к нам в «Драматург» пешком два квартала втроём – Ира, Юра и арфа. И все прохожие, конечно, оглядывались с удивлённым восторгом. Ещё бы – столько сразу струн, красоты и золота! (Сейчас Ира играет в Гамбурге, в оркестре, а жаль, не в Москве.) Бывал у нас в гостях и модный в те годы изящный ансамбль (трио), который создал незаурядный Володя Щукин – он служил тогда музработником в Таганском театре. У него было выразительное, живописное лицо поэта, задумчивого, нездешнего, отрешенного от мира сего. (Юра не раз рисовал и писал Володю на своих полотнах. Это и «Разговор о будущем», и триптих «Поле Куликово» и другие, так что образ музыканта Щукина давно уже в Третьяковке.)

Однако среди рабочих будней и повседневных семейных тягот случались у нас и воистину грандиозные «набеги» на мастерскую. Приезжал, например, из Ленинграда режиссер ТЮЗа, знаменитый талант и выдумщик Зиновий Яковлевич Корогодский, и всегда не один. То с юным сыном-художником, которому очень нравилась моя дочь Анечка, а то и с целым созвездием из своей легендарной труппы – Тоней Шурановой (помните графиню фон Мекк в фильме «Чайковский» или княжну Марью Болконскую в «Войне и мире»?), с изящной Ирочкой Соколовой – вскинув лёгкие руки над головой, словно рожки, она представляла нам оленёнка Бэмби. С Сашей Хочинским – дивным, бархатным баритоном (мужем Шурановой), который мог, сев за фортепиано, весь вечер упоённо играть и петь вместе с Юрой классические романсы и русские народные песни. А однажды Корогодский неслыханно одарил нас – руководил ходом отрывков из пьесы «Бэмби» (поставленной у него в ТЮЗе). Его актеры тут же разыгрывали сцену за сценой в стометровой нашей мастерской, среди Юриных картин, холстов и мольбертов. Это был редкий праздник! А Юрочка одаривал их всех рисунками и портретами, сделанными тут же, пастелью на листах ватмана. Вот Бэмби, вот Коровушка, вот пума Багира, вот сам Зиновий Яковлевич… (Где-то и ныне, верно, висят по квартирам уже стареющих ленинградских актрис прекрасные те портреты!) Ну а я? Я всё успевала. А главное – одаривала всех ужином, с блинами. Ах, сколько же с ними возни! Зато сытно, и бюджет наш мог выдержать такие нашествия. Так что я одаривала всех ужином, обычно плавно переходящим в завтрак. Уже спокойный, с задушевной беседой, тихим говором за столом, с щебетом птиц за окнами. Летом в Москве рассветает рано. И лучи солнца первыми заглядывают на верхние этажи.

И, надо сказать, на этих посиделках (как теперь говорят, тусовках) часто бывала и Лариса Шепитько. Во всяком случае, старалась бывать. Она умела заводить профессиональные связи. У неё вообще был нюх на таланты. Да и актёры её особенно интересовали. Для дела. Позвонив нам или кому-то из общих друзей и всё разузнав, она тотчас приезжала к нам на «Аэропорт» и могла без устали оставаться всю ночь напролёт – живая, яркая, рыжеволосая. Она любила одарённых людей, легко сходилась со всеми, легко вписывалась в любую компанию. Хотя сама для окружающих не была ни открытой, ни доступной. Однако умело провоцировала всех на контакт, на откровения. Любила дразнить женщин, кокетничая с их мужьями. Обычно она бывала у нас без Элема. В последние годы их семейная жизнь как-то не очень складывалась. Хотя у них уже была и новая роскошная квартира (составленная из двух соседних), и рос любимый маленький сын, которого она с таким трудом родила на свет (вечные её проблемы с позвоночником!), и которого потом она так мало видела из-за продолжительных киносъёмок, и которого практически воспитывала бабушка. Но у её мужа, режиссера Элема Климова, человека делового, рационального и порой сумрачного (в будущем даже руководителя Союза кинематографистов), запуски и сдачи фильмов, падения и взлёты часто не совпадали с Ларисиными. Он в работе часто и по разным причинам бывал в простоях. Это очень болезненное для любого киношника слово. А Лариса, напротив, постоянно горела, научилась ладить с начальством, была всегда заряжена на работу, заряжена на успех и даже на славу. Словно был в её больном позвоночнике какой-то несгибаемый стержень. Зато в молодости о творчестве Элема-отличника знал во ВГИКе каждый студент. Его курсовую работу – милую короткометражку «Жиних» (именно «жи», а не «Жених»), трогательный этюд о любви двух первоклашек – не видел только ленивый. Её, как удачный пример режиссерской работы, показывали каждому новому курсу, наверно, лет двадцать подряд. А может, ещё и нынче крутят.

Они поженились с Элемом поздно. Лариса ещё в институте безумно влюбилась в этого поджарого красавца с бесстрастным лицом, спокойно-жёсткого, как бы хладносердого, и упорно его добивалась. А это было непросто. (Хотя спустя годы все постараются почему-то об этом забыть.) Но у москвича Климова (выходца из семьи «правильных» коммунистов – высоких партийных работников) до Ларисы была другая, вполне благополучная собственная семья. Жена тоже вгиковка – успешная сценаристка Соня Давыдова (все её звали просто Сонечка), пышная, уравновешенная и симпатичная, а главное – мудрая. Но Ларисе было всё нипочём. Она так влюбилась в него, и напор её танковый был так силен, что Климов не устоял. Просто не мог устоять. Сдался. Помню выездной двухнедельный «Семинар молодых» в Софрино, в санатории, организованный тогдашним министром культуры Екатериной Фурцевой и ЦК комсомола. После дневных занятий с мастерами по группам (поэты, писатели, художники, киношники) нам, «молодым талантам», давалось до ужина свободное время. И на баскетбольной и волейбольной площадках становилось так шумно, так людно и так азартно, что поболеть туда собирались не только семинаристы, но и соседние дачники, и даже ближние деревенские. Элем и Лариса были под стать друг другу – ловки, стройны и высоки, и, вместе играя в волейбол на площадке «киношников» (против, к примеру, «художников»), они рядом так гармонично смотрелись, так умело передавали пасы и так били подачи, а в прыжках, «гася» мяч через сетку, так красиво изгибали тела, что восторги болельщиков и победа были им обеспечены. И вскоре ясно стало: Сонечке Давыдовой тут делать нечего.