Иван Вотинов

Кафедра

© Иван Вотинов, 2025

ISBN 978-5-0065-9269-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть 1.

Другая география

Глава I. Научные сомнения в базовых основаниях исторической географии

Земледелие

Из уроков истории нам известно, что на заре человеческой цивилизации двигателями прогресса на протяжении многих веков были народы Ближнего Востока и примыкающих к ним с двух сторон территорий – Египта и Греции.

И один из самых первых шагов человечества на пути этого прогресса связан с появлением и развитием земледелия, когда люди от собирания диких плодов перешли к выведению и выращиванию более урожайных культурных форм растений. Начало этому было положено, как известно, в Месопотамии – в Междуречье Тигра и Евфрата.

Если Верхняя Месопотамия – это полупустыня с сухими травами и колючими кустарниками, то Нижняя – в основном, вообще, пустыня с еще более скудной растительностью.

Выбрать для первых земледельческих опытов лишенную плодородия почву и место, где отсутствует какое-либо разнообразие видов, сортов растений – с позиции бытового сознания – это, конечно, нонсенс.

Разговор в научной среде об этом противоречии еще 100 лет назад начал советский учёный Николай Иванович Вавилов.

Н. И. Вавилов со своими коллегами очень серьёзно занимался локализацией первичных очагов древнего земледелия. Вот что по этому поводу в своей работе «Проблемы происхождения мирового земледелия в свете современных исследований»1 он писал: «Первобытный человек боялся и боится по сей день влажных тропиков с их буйной растительностью, с тропическими болезнями несмотря на то, что влажные тропики с плодороднейшими землями занимают ⅓ всей суши земного шара. Он селился и селится по окраинам тропических лесов. Горные районы тропиков и субтропиков создавали наиболее благоприятные условия для первых поселенцев в смысле тепла, изобилия пищи, возможности жить без одежды… Горный рельеф благоприятствовал жизни небольшими группами; с этой фазы начиналось развитие человеческого общества».

Именно такими были выявленные им и его коллегами центры распространения земледелия в Америке, в Африке – в районе современной Эфиопии, в Индии. Именно таким центром на территории Евразии был Кавказ.

Дагестан Н. И. Вавилов считал классической страной террасного земледелия. Он писал: «В Дагестане около Ботлиха можно видеть изумительное террасное земледелие, расположенное многими десятками этажей применительно к рельефу, огромными амфитеатрами. Вряд ли можно лучше использовать землю, чем это делают в Дагестане».

Выдвинутую им гипотезу подтверждают и современные исследователи. Российский ученый, специалист в области генетики растений Н. П. Гончаров в статье «Центры происхождения культурных растений»2 пишет: «Имеется много косвенных данных в пользу того, что первые опыты возделывания растений были приурочены именно к горным местностям, а уже оттуда этот опыт распространился на прилегающие равнины… Н. И. Вавилов (1926) делает гениальный вывод: области максимального разнообразия форм культурных растений и есть центры их происхождения».

А центры их разнообразия, безусловно, в горных районах, где из-за перепада высот плотно соседствуют друг с другом разные природно-климатические зоны.

Советский ученый Н. И. Вавилов, обобщив собранный материал, пришел к тому выводу что, «несмотря на огромное культурно-историческое значение средиземноморского очага, включающего величайшие цивилизации древности: египетскую, этрусскую, эгейскую, иудейскую, как выяснено детальным анализом сортового состава возделываемых растений, этот очаг содержит небольшое число автохтонных растений растительных культур… Большинство полевых культур, как пшеница, ячмень, бобы, горох, нут, явно заимствованы из других очагов».

И что «элементарная схема, которой держалась до сих пор наука о том, что начало земледельческой культуры положено в районах Месопотамии, Сирии и Палестины, где найдена дикая пшеница, совершенно не соответствует фактическому распределению мировых очагов культурных растений, и, несомненно, проблема истории земледелия должна быть переработана совершенно заново, а в связи с этим мы, очевидно, стоим накануне общей ревизии наших исторических представлений об истории культуры человечества».3

Металлургия

Следующий важнейший шаг в становлении человеческой цивилизации – это освоение технологии производства металла. То объединение людей, которое этой технологией овладело – получило, безусловно, невероятное преимущество и в хозяйственной области по отношению к своим соседям, и в военной. Возможно, именно это событие и стало тем феноменом, которое предопределило лидерство Европы в мире на многие века.

О том, как становление и развитие металлургии прослеживается по материалам археологии, описал в своих работах4 заведующий лабораторией естественнонаучных методов Института археологии РАН, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Е. Н. Черных. Самый авторитетный в этой области российский учёный.

Как он сам пишет, в основу его построений легли обширные базы данных по древнейшему металлу (120 тыс. артефактов из различных металлургических провинций) и радиоуглеродным датам (почти 1700 калиброванных определений), накопленные и систематизированные в лаборатории Института археологии РАН.

Итак. Начало бронзового века связывается сегодня с формированием Циркумпонтийской металлургической провинции (ЦМП). Это свое название система горно-металлургических и металлообрабатывающих центров получила от древнегреческого наименования Чёрного моря – Понт Эвксинский – окружающая Понт провинция. На первом этапе основные производящие центры ЦМП охватывали «Понт» с юга и востока. Затем они заняли весь периметр Причерноморья.

После этого следует её распад на целый ряд самостоятельных металлургических провинций. От Карпат и Северных Балкан вплоть до Атлантики и Британии формируется Европейская металлургическая провинция (ЕвМП).

«Это, прежде всего, провинция кладов металла, – пишет российский учёный, – Их совокупное число достигает нескольких тысяч».

– А что Кавказ в это же время?

«Кавказская металлургическая провинция (КаМП) являла собой безусловный феномен даже на фоне только что охарактеризованной и бесспорно блистательной по уровню своей технологии Европейской провинции… совокупное число самых разнообразных металлических изделий здесь воистину бессчётно: по всей видимости, количество их должно измеряться многими сотнями тысяч…

…Теперь очень коротко о том, как можно представить отличия КаМП от провинции Европейской, хотя между ними и нет общей границы… ЕвМП – это, прежде всего, провинция кладов; …Кавказская же провинция – это система производственных очагов».

– Ну а теперь Малая Азия и Ближний Восток.

«Весь металл, о котором мы поведем речь ниже, связан с очень широко и хрестоматийно известными государственными образованиями II тыс. до н.э. в Месопотамии, Малой Азии, западном Иране – с Вавилонией, Эламом, Касситами, Хеттской державой. Именно этим древнейшим государствам оказалась посвящённой гигантская, воистину необозримая литература…

Уже не в первый раз – даже в рамках второй части нашей книги – мы сталкиваемся с различиями между оценками исторической реальности при опоре, с одной стороны, на документы исторические, а с другой, при обращении к источникам археологическим. К сожалению, здесь также встаём в тупик перед барьером подобного рода.

…Увы, здесь мы упираемся в досадно и столь нередко повторяющуюся для исследователя-археолога сложность: руины хеттских городов и даже древние могилы Анатолийских нагорий не являют нам ни массы блещущего на солнце бронзового оружия, ни следов колесниц…

Здесь же – на малоазийских взгорьях… нас ждёт едва ли не пустынность».

И это пишет, обращаю на это еще раз Ваше внимание, заведующий лабораторией естественнонаучных методов Института археологии РАН, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук.

Таким образом, пока с некоторой долей осторожности можно вслед за Е. Н. Черных повторить: «Парадигма археологической науки XIX и первой половины XX столетий зиждилась на ряде „неоспоримых“ истин, к каковым относилась и эта. Полагали, и с большими основаниями, что фактически все важнейшие технологические, интеллектуальные и духовные достижения являлись творческим плодом культур и цивилизаций, локализованных в области стран „Плодородного полумесяца“, то есть, по существу, Месопотамии, или же – в более широком понимании – Ближнего Востока».

Но современные археологические данные это подтверждать отказываются. Более того, эта территория по количеству и качеству археологических находок, в частности, связанных с металлом, является одной из самых скудных на Евразийском континенте. Хотя все это противоречит множеству свидетельств древних писателей…

– А не попробовать ли нам перечитать эти сочинения еще раз?

Глава II. О чем писал Страбон

Азия и горы Тавр

Обитаемая часть античного мира, или иначе ойкумена, как известно, состояла из трёх материков – Европы, Азии и Ливии. Об этом, в частности, писал в своей «Географии» современник Христа Страбон (ок. 64/63 г. до н. э. – ок. 23/24 г. н. э.). Он сообщает: «К Европе примыкает Азия, соприкасаясь с ней вдоль реки Танаис. Поэтому далее следует приступить к описанию этой части света, разделив её ради ясности известными естественными границами».

То, что Танаис это река Дон – ни у кого сомнений не вызывает. Для большей убедительности Страбон даже повторяет эту мысль ещё раз более подробно. «Эти земли (азиатские И.В.) с запада омываются рекой Танаисом и Меотидой вплоть до Боспора и до части побережья Евксинского Понта, оканчивающейся у Колхиды».

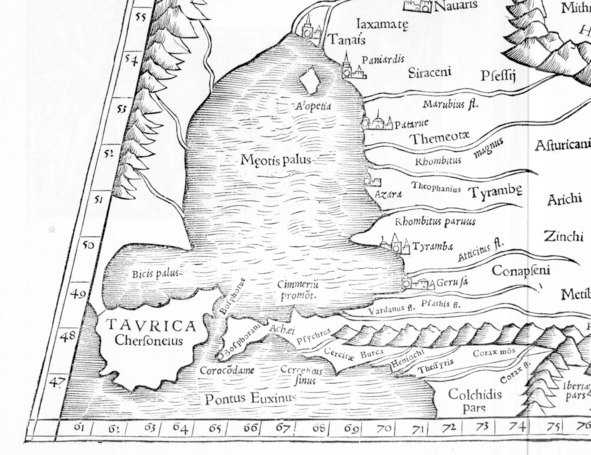

И на карте еще одного древнего географа Птолемея (ок. 100 – ок. 170 г.г. н.э.) Танаис (Дон) впадает в озеро Meotis (будущее Азовское море), которое, в свою очередь, оканчивается проливом Bosphorus. Далее – Черное море, обозначенное как Pontus Euxinus. И на его восточном берегу расположена Colchidis Pars – Колхида.

Сарматия Азиатская5

И еще Страбон пишет о разделяющем Азию горном хребте Тавр: «Тавр опоясывает этот материк приблизительно в середине, простираясь с запада на восток, причём одну часть его оставляет к северу, а другую – к югу».

– И какие горы делят эти земли на две части? Кажется, что без сомнений это Кавказ.

Тем более что нам известна и древняя Таврида на территории полуострова Крым. И на карте Птолемея, как мы видим, здесь написано Tavrica.

Да это следует не только из логики, но и из сочинения, например, Флавия Филострата (170—247г.г.) «Жизнь Апполония Тианского», где он пишет: «Кавказский хребет мы можем почитать началом Тавра… Вместе с прочими горами Тавра Кавказ окружает всю сопредельную с Индией Скифию, достигая Меотиды и левобережного Понта».

– Ну что Вы! – говорят нам современные историки, – Все не так. Горы Тавр и настоящий знаменитый Босфор, который разделяет собой Европу и Азию, находятся совсем в другом месте. И указывают нам на ещё одну Азию (Малую) и ещё один пролив Босфор. И предлагают нам карту, в соответствии с которой Европа и Ливия делятся между собой по Средиземному морю. И Азия примыкает к ним здесь же – на восточном побережье Средиземного, а никак не Чёрного моря.

И Кавказские горы в этом разделении совершенно не участвуют. На этом постулате базируется практически вся известная нам история Древнего мира. На этом строится география и описания событий Древнего Рима, Древней Греции и Египта.

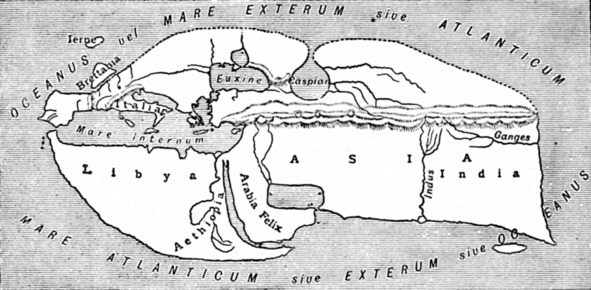

Иллюстрация из Библейской энциклопедии, издания 1903 года6

И справедливости ради, нужно сказать, что и Страбон, действительно, говорит не только о Танаисе, Меотиде и Чёрном море, но и о том, что «…когда мы при делении Азии на две части пользуемся этими горами в качестве границ. Подобно этому и море, что по эту сторону Столпов, находящееся по большей части приблизительно на прямой линии с этими горами, является удобным для разделения Европы и Ливии на два материка, так как оно служит важной границей для обеих частей света».

А это, вроде как, речь о Гибралтарским проливе Средиземного моря. По крайней мере, именно так нам рассказывали ещё на школьных уроках истории: между полуостровом современной Испании и Африкой были Геракловы Столбы, следов которых пока не нашли.

И ещё там же в тексте Страбона есть привязка Таврического горного хребта к острову Родос. Потому что дальше он пишет: «Во многих местах эта гора (Тавр, И.В.) имеет ширину до 3000 стадий, а длина её равна Азии, именно около 45 000 стадий (считая от побережья против Родоса до оконечностей Индии и Скифии на востоке)».

А напротив Кавказа никакого острова как будто нет вообще.

И всё же, как истинные почитатели в прошлом киножурнала «Хочу всё знать», попробуем-ка выяснить, насколько основательна эта привязка Столпов и острова Родос к Средиземному морю.

Остров Родос

Остров между Крымом и Таманью всё-таки тоже был. Например, в «Землеописании», принадлежащем, как полагают, перу Скимна Хиосского (ок. 185 г. до н.э.) мы читаем: «Затем следует Гермонасса, Фанагория… Эти города расположены на острове, занимающем большое пространство ровной земли по Меотиде вплоть до Босфора». Раскопками Фанагории в Тамани активно занимаются сейчас российские археологи.

Об острове в Керченском проливе сообщал, путешествуя вокруг побережья Чёрного моря доминиканец Эмиддио Дортелли Д’Асколи, префект Каффы, Татарии и проч. как будто даже ещё в 1634 году.7

Д«Асколи начинает описание своего путешествия с запада на восток вдоль южного побережья Чёрного моря. И вот повернув вначале на север, а затем обратно на запад он доходит до Тамани. «Тамань или Мадрика (Madrica), – пишет он, – составляет крайний предел с той стороны Азии. Построенная генуэзцами, она состоит теперь под управлением кафского паши, помещается на острове и называется островом в начале Чиркасии, обойти который можно в один день, по морю и двум рекам».

Отметим, что Д’Асколи тоже о Керченском Босфоре говорит как о «крайнем пределе Азии», её западной границе.

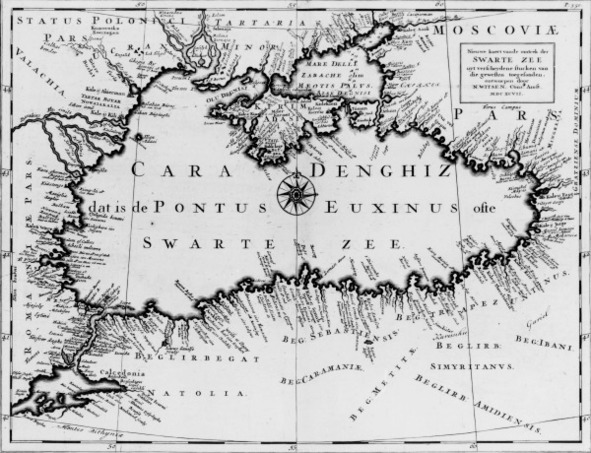

Остров в Керченском проливе отмечен и на карте голландца Николааса Витсена (1641—1717г.г.).

А теперь попробуем соотнести те сведения об острове Родос, что донесли до нас древние писатели с островами Средиземного и Черного морей.

1. Диодор Сицилийский (около 90—30 г.г. до н.э.) писал: «Поскольку, излагая историю Родоса, пришлось упомянуть и о некоторых [событиях] на лежащем напротив Херсонесе, полагаю, что не лишним будет рассказать и о нем. Одни сообщают, что Херсонес получил такое название в старину, поскольку земля эта уже по самой природе своей напоминает перешеек, тогда как другие пишут, что название её происходит от имени царствовавшего там Херсонеса».

Карта Черного моря, составленная Н. Витсеном в 1697 годуАвтор: Николаас Витсен (1641—1717)8

Согласитесь, что это не может не подтолкнуть нас к предположению, что Родос мог находиться напротив «Tavrica Chersonesus» (Крыма), соединённого с материком узким перешейком.

Но современные историки нас убеждают, что речь идёт о совершенно другом Херсонесе, который был ещё и на побережье Средиземного моря. Пусть и не имеющий ни какого перешейка. Ни узкого, ни широкого.

У нас уже не только две Азии, два пролива Босфор, но и два Херсонеса!

2. Дошедшие до нас тексты говорят о затоплении Родоса. Согласно Диодору, его жители, предвидя грядущий потоп, покинули остров и расселились по другим территориям. А ещё по одному преданию, когда Аполлон, задумал овладеть островом Родос и освободить его от власти тельхинов, он затопил его. Пока факт тоже не в пользу средиземноморского выбора, который никаким затоплениям не подвергался. А вот земли в районе современного Керченского пролива, были когда-то, действительно, затоплены.

3. Первыми обитателями Родоса называют тельхинов – водяных демонов в свите Посейдона. Они «поливали водой Стикса, смешанной с серой, животных и растения, чтобы их погубить».

В Керченском проливе имеется большое количество грязевых вулканов.

Согласитесь, что их деятельность очень похожа на первых обитателей острова Родос, «поливавших вокруг себя водой, смешанной с серой» и этим губивших растительность и животных. Какой-либо версии, что могло соответствовать этому явлению в Средиземном море, у учёных нет.

4. Каких народов на этом острове в древние времена только ни было: греки, римляне, персы, франки, сарацины, венецианцы, генуэзцы, турки.

Особо отмечают роль финикийцев в ранней истории этого острова. У родосского историка Эргия был даже отдельный труд, о котором упоминает Диодор Сицилийский, «О заселении острова финикийцами». По Диодору, Кадм оставляет после своего отъезда финикийцев. «Эти финикийцы смешались с жителями Ялиса, став их согражданами. Говорят, что от них и происходит род жрецов, совершающих священные обряды».

Советский историк К. М. Колобова в своей работе «Из истории раннегреческого общества: о. Родос IX – VII вв. до н.э.»9 отмечает, что «весь наличный в архаических некрополях Родоса археологический материал не только не даёт повода к утверждению давнего заселения Родоса финикийцами, но, и более того, свидетельствует как раз о том, что на Родосе и вообще не было финикийских факторий». Как не заметно здесь следов и каких-то других известных нам народов. Имеющиеся на острове захоронения, говорят о том, что все они принадлежали к одной и той же довольно примитивной культуре, получившей название «микенская».

5. Школа родосской скульптуры считалась одной из самых значимых в античном мире. Здесь работали скульптор Харес, создавший знаменитую статую Гелиоса – Колосс Родосский, скульпторы Аполлоний и Тавриск. Копия их произведения – «Фарнезский бык», найдена в Риме. Знаменитая группа Лаокоона с двумя сыновьями, была создана Агесандром, Полидором и Афинодором тоже на острове Родос. Говорят, что в самом городе было установлено 3 тысячи статуй.

На средиземноморском острове нет вообще никаких следов античных скульптур. И для сравнения цитата из интервью с руководителем археологической экспедиции в Фанагории Владимиром Кузнецовым10: «Получается, что миллионы только монет хранятся в Фанагории. Десятки тысяч обломков статуй».

6. Единственное, что удалось найти на средиземноморском острове и отнести к эллинской культуре – это несколько камней. Как очень аккуратно сообщают нам туристические проспекты, на этом острове «восстановлено» несколько колонн храма Аполлона Пифийского. Большая часть камней, из которых они состоят, является современной копией. Подлинными являются только три камня, найденные во время археологических раскопок.

Реконструирован Малый театр, в котором от древних времён сохранились три сидения первого ряда.

Даже Дворец Великого магистра ордена Госпитальеров был построен в 30-е годы XX века как летняя резиденция короля Италии Виктора Эммануила III.

– Ну и какой остров, скорее всего, носил название Родос?

– Средиземноморский.

– Почему?

– Так написано во всех учебниках.

Столбы Геракла

Древнегреческое предание гласит, что Геракл воздвиг эти Столбы во время своего очередного подвига – похищения быков Гериона. В частности, Павсаний в книге о Мессении в «Описании Эллады» по этому поводу писал: «Ввиду славы иберийских коров, Эврисфей велел Гераклу пригнать ему стадо быков Гериона».

Но Иберией в эллинскую эпоху называлось государство, которое располагалось в районе Северного Кавказа! Именно эта Иберия во II веке (когда жил, как предполагают, Павсаний) достигла пика своего могущества и заставляла считаться с собой сам Рим.

«Он прошёл много стран и наконец, пришёл к высоким горам на краю земли, и стал искать выхода к океану. Высокие гранитные горы стояли сплошной непроходимой грядой. Тогда Геракл расшатал две огромные кручи и раздвинул их. Хлынула вода между ними, и была это вода Океана. Море, которое лежало посредине земли и которое люди называют Средиземным, соединилось с Океаном. До сих пор стоят там на берегу пролива, как два каменных стража, огромные, величественные Геракловы Столбы».

Исходя из логики образного текста этого мифа, можно предположить, что быки Гериона – это были воды, похищенные героем из чужого источника.

Вчитаемся внимательней в текст этого мифа. Как Геракл гнал своё стадо от Океана в Микены, как терялись у него по пути эти быки то в пещерах, то в бурных проливах. А в бескрайней скифской степи потерялось все стадо. И как от полудевы-полузмеи Ехидны в этом походе у Геракла родилось три сына. И один из них, когда вырос, «стал владыкой привольных, зелёных Причерноморских степей, дав этой земле своё имя – Великая Скифия».

Есть в описании этого маршрута большая странность. Начинается путь, как будто, от места соединения Средиземного моря с океаном. Упоминается Италия, мимо которой он проходит. А затем Геракл оказывается вдруг в степях Причерноморья, где его стадо теряется полностью (предположительно, вода вся разливается) и только собрав её с помощью змеи Ехидны, оттуда он попадает в Микены. Но как можно разлить воды из Гибралтара в степях Причерноморья, ведя их в Грецию?

Да, даже если речь не о водах. Как в трезвом уме и твердой памяти, путешествую из Испании в Грецию, можно очутиться в скифском Причерноморье?

Да и Геродот (ок. 484 г до н. э. – ок. 425 г до н. э) в своей «Истории» этот маршрут Геракла тоже определял как переход с востока в страну скифов – Причерноморье: «Геракл, гоня быков Гериона, прибыл в эту тогда ещё необитаемую страну (теперь её занимают скифы). Герион же жил далеко от Понта, на острове в Океане у Гадир за Геракловыми Столпами (остров этот эллины зовут Эрифией).

Океан, по утверждению эллинов, течёт, начиная от восхода солнца, вокруг всей земли, но доказать этого они не могут. Оттуда-то Геракл и прибыл в так называемую теперь страну скифов».

Напомним, что Каспийское (Гирканское) море древние считали заливом Океана. Остров Эрифия, на котором жил, согласно легенде, Герион – он вполне мог быть связан с Рифейскими (Уральскими) горами. Как известно, для обитавших в здешних местах тюркских народов слова, начинающиеся с согласного «р», были нетипичны. Чтобы облегчить произношение, их носители добавляли к началу слова гласную.