Калле Каспер

Буриданы. Сестры и братья

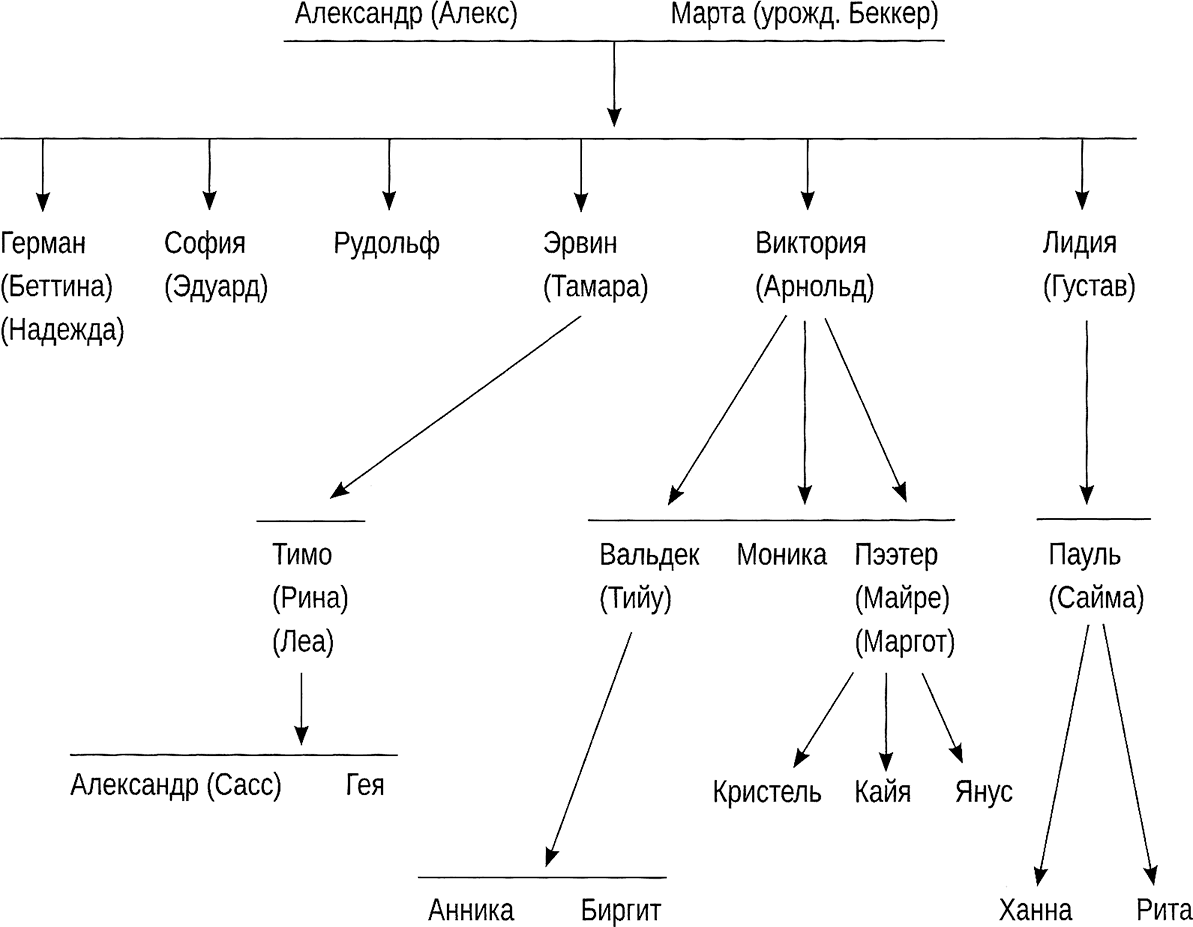

Генеалогия

Часть первая

Сестры и братья

год 1960

Глава первая

Подвал из слоновой кости

Сентябрьский ветер раскачивал ветви деревьев в парке, только начавшие желтеть листья подрагивали, трепетали, вставали дыбом, но не отрывались, у них еще хватало сил бороться за существование. За перегородкой слышались удары мяча, по радио Тито Гобби проникновенно пел о тяжелой судьбе Риголетто. Пришла из магазина дворничиха, неся авоську с двумя бутылками молока…

– Концерт по заявкам окончен. Говорит Таллин. Одиннадцать часов. Начинаем производственную гимнастику…

Пора, решил Эрвин, выключил приемник, после чего удары мяча из-за перегородки сразу стали слышнее, с трудом, вцепившись обеими руками в изголовье кровати, поднялся с постели, взял стоявшие у стены костыли, расположил их поудобнее под мышками, и энергично отталкиваясь обоими одновременно, отправился на кухню. Прикрыв дверь в прихожую, чтобы из гостиной не было видно его уродливого тела, он подобрался к плите и взял с нее коробку спичек, с которой глядели два бородача, Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

Далее предстояло самое сложное: зажечь конфорку, не потеряв равновесия. Первые две попытки не удались, спички начинали обжигать пальцы прежде, чем он успевал повернуть ручку. Что поделаешь, его инвалидный опыт был еще недолог, намного короче, чем у его бесчисленных товарищей по несчастью, потерявших конечности на просторном, накрывавшем всю Европу, операционном столе Адольфа Гитлера – ведь, если подумать, война тоже состоит из операций.

С третьей попытки газ загорелся, Эрвин поставил чайник на огонь, перепрыгнул к кухонному столу и опустился на табуретку, чтобы дать отдохнуть ноге. Конечно, с протезом все было бы проще, но он боялся, что ремень натрет кожу, и это сорвет его планы, его и так подстерегали разного рода опасности, вдруг, например, Тамара придет домой раньше обычного, либо он встретит перед домом Викторию или хотя бы Монику. «Дядя, Эрвин, куда вы это с рюкзаком?» – спросит бдительная комсомолка, и вряд ли ее удовлетворит ответ: «На рынок, покупать арбуз», наверняка она помчится домой и доложит: «Мама, я только что встретила дядю Эрвина, он нес рюкзак, и, как мне показалось, собрался куда-то ехать…» Виктория, естественно, побежит за ним, и разве одноногий сравнится в скорости с двуногой?

Удары мяча тем временем все продолжались и продолжались, как почти каждое утро, Эрвин пытался не обращать на шум внимания до тех пор, пока не начинала болеть голова. «Ты сам научил сына играть в мяч,» – пеняла ему Тамара, когда Эрвин пробовал жаловаться. «В спортивном зале.» – «А пинг-понг?» Да, конечно, это было ошибкой – раздвинуть, вставив дополнительные панели, обеденный стол, прикрепить сетку и дать сыну в руки ракетку, поди теперь объясни, чем мячик для настольного тенниса отличается от большого, резинового, дети неразумны, от Тамары же помощи ждать не приходилось, в жене вообще гнездилась некая деструктивная сила, к примеру, ей доставляло удовольствие, если что-то разбивалось, Эрвин понял это, когда жертвой Тимо стала оставшаяся от мамы хрустальная ваза – на лице наблюдавшей за сыновним вандализмом жены возникла на миг довольная улыбка. Так что пусть сын продолжает уродовать мячом стену, пусть уничтожает все на своем пути, как маленький Аттила – у одного из резных атлантов, поддерживающих буфет, уже были отломаны два пальца, потеряет ногу, ну и бог с ней! Кстати, это не так страшно, как принято считать, без одной ноги жить можно, живет же большинство людей даже без совести – так что вопрос был не в атланте, а в Тимо, в его будущем, что Эрвина, несмотря ни на что, волновало. Кровь от его голубой крови и плоть от его увядающей плоти угодила в руки варваров, Тамара прямо-таки культивировала в сыне невоспитанность, если таковое (воспитание невоспитанности) возможно – а оно возможно, не говоря о злобности, самодовольстве и эгоизме, которые начинают расти подобно сорнякам, если их вовремя не выполоть. Он, Эрвин, мог теперь сражаться за Тимо, как за человека, только косвенно, с помощью своих генов, прямая битва, которую они с женой вели с рождения сына, была проиграна, ему не удалось отучить Тимо даже грызть ногти, Тамара впала в истерику, когда увидела, что отец собирается смазать пальцы сына горчицей, вопя, что от подобного изуверства у ребенка может развиться язва желудка, и Эрвин сдался, он собирался позвать на помощь Софию, чтобы сестра объяснила жене, что опаснее для желудка, горчица или сигареты (Тамара вскоре после бракосочетания начала курить), но работы было много, и он не успел.

Крышка чайника задребезжала, Эрвин поднялся и, перепрыгивая из одного места в другое, совершил целый ряд манипуляций, которые в былые времена он проделывал машинально, одновременно размышляя над очередным судебным делом – сейчас это было невозможно, как только он терял бдительность, терял и равновесие. Потом он сел, настолько удобно, насколько это позволяла табуретка, Тамара обожала эти противные предметы мебели, по ее мнению они помогали «экономить пространство», и притянул ближе стоявшее на дальнем конце стола маленькое круглое зеркало. Прежде, торопясь на работу, он брился стоя в небольшом проходном помещении для умывания, ванной у них не было, только две каморки, как в плохом ресторане, в заднюю с трудом вместился унитаз, а в переднюю – раковина, у которой он и пристраивался; теперь это было исключено, да и куда ему спешить? Кому нужен инвалид?

От собственного вида в зеркале ему стало совсем тошно – заросший щетиной подбородок, равнодушные глаза преследуемого жизнью и сдавшегося ей человека. Соберись духом, Эрвин, ne cede malis, сказал он себе и намылил лицо. Бритье было одной из немногих процедур, которая могла бы еще доставлять удовольствие, если б ее не приходилось осуществлять с помощью лезвий фирмы «Нева», настолько тупых, что даже вены ими не удалось перерезать, как следует. Да, останься у него с буржуазного времени английские лезвия, он уже не прыгал бы по «подвалу из слоновой кости», как некогда окрестил свою квартиру, а гнил бы в земле, рядом с отцом (мать была похоронена в другом конце Эстонии). Кстати, задним числом Эрвин уже не находил оправдания своему опрометчивому решению – жизнь дается человеку не для того, чтобы из нее уйти добровольно. Почему он считал, что выхода нет? Выход есть всегда, надо только иметь немного воображения и воли, хорошо бы и две ноги, но и одной немало, по крайней мере, лучше, чем вообще без.

Удары прекратились, послышался топот, дверь распахнулась, и на кухню влетела «кровь от его голубой крови», в майке и в трусиках, с худенькими плечиками и неразвитой грудной клеткой.

– Коплиское «Динамо» ведет в матче против московского «Спартака» 6:2!

Обилие голов потребовало много энергии, щеки сына пылали, на лобике блестели капли пота. Пыхтя, он схватил с сушилки стакан, но перед тем, как открыть кран, бросил взгляд в сторону Эрвина.

– Фи, отец, ты опять голый!

Недовольный, обвиняющий тон, увенчанный тамариным любимым «Фи!», резанул Эрвина прямо по сердцу. Конечно, откуда одиннадцатилетнему мальчику знать, какого труда ему стоит одеться? То есть, знать он опять-таки мог, если бы Тамара соизволила ему объяснить – но ожидать от нее подобных услуг не приходилось, наоборот, жена нашла в болезни мужа достаточное основание, чтобы полностью взять сына под свое крыло, под которым в немалой степени, примерно на три четверти, Тимо находился уже давно, можно смело сказать, что с рождения. «Это мой сын, и я буду его воспитывать, как считаю правильным!» – восклицала Тамара при малейших разногласиях, изображая из себя комсомолку, попавшую в плен к гестаповцам, глаза сверкают, голова гордо поднята, надо было быть грубияном, кем-то вроде мопассановского крестьянина, чтобы окриком и, при необходимости, оплеухой заставить жену повиноваться – но Эрвин был не грубияном, а джентльменом и умер бы со стыда, если бы ударил женщину. Он мог только апеллировать к разуму – но если такового нет? Пришлось отступить, пытаться воздействовать на жену осуждающим молчанием, которое, однако, Тамара воспринимала, как слабость. Так Эрвин был отстранен от воспитательной работы и наделен статусом папаши с завихрениями, если не полупомешанного – еще задолго до того, как к этому появился весомый повод.

Несмотря на все, при виде сына им овладело умиление.

– Тимочек, не пей сырую воду, подхватишь инфекцию, – попытался он отговорить мальчика.

– Это не сырая, а просто не кипяченная, – возразил Тимо самоуверенно, наполнил стакан, помчался к стенному шкафу, открыл, приложив к тому немало усилий, дверцу, пошарил на полке с бакалеей, достал пачку лимонной кислоты, оставив после себя полную неразбериху, вытянул ящик кухонного стола, позвенел столовым серебром, выудил чайную ложку, отсыпал в стакан немного кислоты, добавил две ложки сахара, размешал с бешеной скоростью, пролив четверть воды на цементный пол, жуткий напиток, который Эрвин, если бы это от него зависело, никогда не позволил бы ребенку даже распробовать, и проглотил все залпом, так что маленькое адамово яблоко задергалось.

– А домашние задания ты уже сделал?

– Я не иду сегодня в школу, у меня шахматные соревнования! – провозгласил сын победоносно, поставил стакан со стуком на стол и побежал обратно в гостиную, откуда сразу же послышались удары мяча об стену.

Эрвин собрался продолжить бритье, но не сразу смог сосредоточиться, его обеспокоили последние слова сына. Что делать, если Тимо уйдет из дому еще не скоро? Он изучил расписание поездов и составил весьма четкий план, малейшее промедление могло оказаться роковым. Но тут от него ничего не зависело, надо было надеяться на удачу. С фортуной его отношения складывались по-разному – с одной стороны, он попал в лагерь, что удачей никак не назовешь, но, с другой, вернулся оттуда живым, что можно было посчитать уже чудом.

Он отбросил тревожные мысли, закончил бритье, накапал на подбородок «Тройного» (наряду с лезвиями одеколон был вторым пунктом, по которому он категорически отказывался понимать советскую власть) и, опираясь на стол, встал. Его ожидало действо, которое он до сих пор с самоиронией называл «поэтическим утреннем кофепитием». Таким, прекрасным, наедине с любимой женой, он всегда воображал себе ритуал, который большая часть человечества совершает торопливо и прозаично. Увы, Тамара оказалась как раз сторонницей большинства. «Чего ради я должна накрывать стол в комнате, ты что, не можешь завтракать (обедать, ужинать) на кухне, так ли важно, где ты заполняешь желудок, я что, служанка?.. etc. etc.» В конце концов, Эрвин даже вздохнул с облегчением, когда удалось устроить жену в юридическую школу, и совместных застолий стало меньше…

Кофейная мельница висела на стене, вертеть ее ручку было тяжело, и, опустившись, наконец, снова на табуретку, Эрвин почувствовал легкую усталость, примерно такую, какую раньше испытал бы после полуторачасовой игры в волейбол – оказывается, стимулы меняются, а ощущения остаются; Фихте это наблюдение, пожалуй, понравилось бы. «Поэзию юности пусть заменит философия среднего возраста», вспомнил он прочитанную где-то фразу, и, найдя в ней утешение, обратил, пока кофе настаивался, внутренний взор на прошлое. За пятьдесят два года он пережил две революции и две войны, увидел две общественно-политические формации и один лагерь для заключенных… В юности он любил людей, вообще людей, en masse, как говорят французы, или скопом, как выражаются русские, но понемногу количество тех, по отношению к которым он осмеливался применить столь весомое слово, стало иссякать и добралось на сегодняшний день до цифры пять: кроме Тимо, это были только Герман, София, Виктория и Лидия. Отец и мать скончались, Рудольф умер еще маленьким, Тамара была мертва в духовном смысле… Пять – но зато действительно дорогих людей, которых он никогда бы не покинул, если бы не был уже от них отлучен: Тамара с первого дня брака стала воздвигать стену между ним и его семьей, ей не нравились Буриданы, не нравились как явление – слишком холодные, слишком надменные, слишком уверенные в том, что они чем-то отличаются от других. «Почему вы за столом говорите по-русски и по-немецки?» – возмущалась она. «Надя, жена Германа, не знает эстонского в достаточной степени, а мы по-русски говорим свободно, беседовать на понятном всем языке – это элементарная вежливость, на немецкий же мы иногда переходим, чтобы его не забыть,» – объяснял Эрвин. На самом деле, это была не единственная причина, но Тамаре все открывать не стоило, жена, несмотря на имя, была эстонкой не только по крови, но и по духу. «Виктория смотрит на меня свысока,» – пожаловалась Тамара в другой раз. – «Это тебе только кажется. А кажется потому, что ты интуитивно чувствуешь – она образованнее тебя. Учись, тогда однажды сможешь общаться с ней на равных», – попробовал вразумить ее Эрвин, но безрезультатно, Тамара была убеждена, что она и так, безо всякой учебы, умнее всех.

Закончив пить кофе, Эрвин взял костыли и заковылял обратно в спальню. Широкая кровать из орехового дерева стояла изголовьем вплотную к подоконнику, при северном ветре извне на нее изрядно дуло, но другого места не нашлось, на стене висела подобная чудовищу из ночного кошмара большая батарея, как объяснил Герман, иначе обеспечить нормальную циркуляцию было нельзя. Эрвин вспомнил воскресные утра первых совместных лет, когда на работу ему идти было не надо, и они долго нежились в постели, позже, когда родился Тимо, или, вернее, когда он немного подрос, сын стал перебираться из своей кроватки сюда, влезая между родителями. Тогда он был маленький и доверчивый, сейчас же… В спальню он, по крайней мере, уже носа не совал, эта комната стала для Эрвина тюремной камерой, где он проводил не только ночи, но и дни. Конечно, время от времени он все же заходил в гостиную, сидел по полчасика за письменным столом, читал газеты, звонил Лидии, иной раз даже открывал ящик, вытаскивал переводы, Блока, Есенина, листал, исправлял кое-где слово или два – но долго он там оставаться не мог, только, пока Тимо был в школе, чтобы «не пугать ребенка», как говорила Тамара. И подумать только, что он сам дал возвести перегородку, которая теперь отделяла его от сына! Когда они здесь поселились, квартира, ранее клуб дома, состояла из одного большого помещения, он с энтузиазмом стал все перестраивать, разумеется, не собственноручно, сам он, как саркастически констатировала Тамара, не умел даже вбить гвоздя в стену. «А зачем мне это, я зарабатываю достаточно, чтобы платить мастерам!» – парировал он нападки жены, в груди которой при всех ее аристократических амбициях билось пролетарское сердце, все-таки дочь плотника. Денег в то время действительно хватало, даже советская власть не умела превратить адвоката в нищего, а он, ко всему прочему, был востребованным адвокатом, голова у него работала, и он быстро выучил новые, социалистические, законы, чего многие коллеги постарше уже сделать не смогли или не захотели. Дополнительный доход приносили переводы, литература после войны обзавелась богатым меценатом в лице государства, людей, знающих иностранные языки же осталось немного, кто умер, кто сбежал. Он, Эрвин, конечно, филологом не был, до уровня Виктории не дотягивал, но немецким и русским владел свободно, да и кое-каким литературным талантом вроде обладал, поэтических переводов он издательству предлагать не смел, этим он занимался для собственного удовольствия, но романы – да. Словом, он работал беспрестанно, днем в юридической консультации, вечером дома, но зато недостатка денег в семье не знали, квартиру отремонтировали, купили мебель… Тамаре, правда, здесь все равно не нравилось. «Я что, крыса, что должна жить под землей!» – фыркала она, но на это Эрвин мог только развести руками: «Ты прекрасно знаешь, сколько домов во время войны сгорело, я думаю, нам еще повезло, многие ютятся в бараках. В конце концов, это же не совсем подвал, посмотри, когда дворничиха подметает двор, ее голова на одном уровне с твоей. Рекомендую относиться к ситуации по-философски. Важно не то, где ты живешь, а как. Давай построим себе здесь подвал из слоновой кости!» Но жена не хотела относиться «по-философски»: «Не вижу тут ничего из слоновой кости,» – пожала она демонстративно плечами и немного смирилась только, когда Эрвин повез ее на такси в Пирита загорать, а потом в ресторан, он пытался заманить жену и в оперу, но Тамара заупрямилась, ей нравились только оперетты, которые, в свою очередь, терпеть не мог Эрвин. «Наша, Буриданов, главная проблема в том, как избежать духовного мезальянса», – буркнул как-то Герман, и Эрвин был вынужден признать, что брат прав.

Он пошарил костылем под кроватью и вытащил рюкзак, который уже вчера принес из подвала и спрятал здесь, ничем особенно не рискуя, поскольку Тамара убирала квартиру раз в неделю, по субботам. Итак, что ему могло понадобиться в пути? Когда-то он был одним из самых элегантных мужчин Таллина, но это осталось в прошлом. Надо брать только самое необходимое – как 14-го июня[1]. Смена белья, вторая пара брюк, сорочки… Они, конечно, помнутся в рюкзаке, но ничего, он погладит, он умел заботиться о своей внешности, все-таки столько лет холостяцкой жизни. Галстуки, носовые платки… Он вспомнил, как улыбнулись оба майора, и тот, который пришел его арестовывать, и другой, сосед по нарам, увидев запас его галстуков. «Эрвин Александрович,» – спросил товарищ по судьбе, – «почему вы вместо этих аксессуаров не взяли с собой чего-то съестного, разве вы не знали, куда вас везут?» «Нет, не знал,» – ответил он простодушно. «Где же вы жили-то, за границей, что ли?» – продолжил майор, и Эрвин печально кивнул: «Да, за границей.» Кстати, галстуки он в итоге продал одному одесскому «королю воров», вернее, обменял их как раз на «съестное» и в намного большем количестве, чем мог бы прихватить с собой в дорогу, что доказывало: в любой ситуации главное – оставаться самим собой.

Он разложил рюкзак на кровати и принялся укладывать вещи. То, что раньше заняло бы четверть часа, теперь заметно затянулось, держать гардероб открытым он не хотел, вдруг Тимо зайдет в спальню и увидит, чем он занимается, но это добавило хлопот. В шкафу висели и костюмы, четыре идеально сшитые «тройки», торжественный, повседневный, сако и светлый, все вышло из-под иглы опытного портного буржуазного времени, теперь тайком работавшего на дому, но вот взять их с собой Эрвин никак не мог. К счастью, он обладал одним полезным качеством – умел приспосабливаться, по крайней мере, что касалось одежды, он не видел проблемы в том, чтобы сменить пиджак на спортивную куртку или шляпу на кепку. Умел бы он такое и в отношениях с людьми! Увы, тут все обстояло прямо противоположным образом, внутренняя гордость не позволяла ему говорить то, что выгодно, только то, что он думал. Исключение составляли женщины, им Эрвин никогда не открывал своих настоящих мыслей, боясь их задеть. Ошибка, конечно, но он ничего не мог с собой поделать, уважительное отношение к слабому полу было у него в крови.

Задумавшись, он чуть не поскользнулся на свеженатертом паркете (одна из немногих домашних работ, которой Тамара предавалась с упоением, жене, выросшей в простом деревянном домике с дощатым полом, льстили столичные изыски), смог, правда, в последнюю секунду ухватиться за кровать и устоять на своей единственной теперь ноге, но один из костылей с грохотом упал на пол. Он тревожно прислушался – не обратил ли на это внимания Тимо? Но нет, за перегородкой продолжался футбольный матч, удары мяча, затем дикие вопли, когда сыну в качестве вратаря удалось сделать успешный бросок в нижний угол ворот, и Эрвин успокоился. Когда он наконец застегнул ремни рюкзака и бросил взгляд на стоявший на тумбочке будильник, было уже без пятнадцати час. Через полчаса должны были начаться уроки, но в школу сын, как недавно выяснилось, сегодня не собирался. С одной стороны, Эрвину нравилось, что Тимо занимается шахматами, он сам научил сына ходам, но, с другой, не следовало, по его мнению, устраивать соревнования во время уроков, ведь даже самая умная игра не может заменить знания. Тамара со своей деструктивной сущностью этого опять-таки не понимала, она сама любила всякие игры, шахматы для нее были, конечно, слишком сложны, но она частенько сражалась с Тимо в карты, в подкидного, марьяж и шестьдесят шесть. Когда-то и Эрвин забавлялся бриджем, но сейчас он считал это напрасной тратой времени, жизнь и так коротка. Почему бы жене вместо того не учить сына немецкому, свободно, как Эрвин, она этим языком, конечно, не владела, но немного говорила, хвастала, что во время войны ходила на танцы с немецкими офицерами, один из них даже, когда началось отступление, звал ее с собой, по какой причине приглашение не было принято, Эрвин не знал, наверно, офицер не проявил достаточной настойчивости, не стал перед ней на колено, как Эрвин, старомодный жест, о котором он впоследствии нередко жалел, так же, как Тамара жалела, что не воспользовалась случаем и не удрала из страны, по ее выражению, «вонючих московитов». Святая простота, неужели она думала, что на Западе ее кто-то ждет? Хотя, бог весть, самоуверенность жены была настолько непоколебима, что вполне можно было представить ее женой какого-то американского миллионера. В конце концов, разве она не загипнотизировала и Эрвина? Что она из себя представляла – секретарша суда в маленьком городке, но, несмотря на это, сумела настолько вскружить голову приехавшему на сессию столичному адвокату, что тот, вернувшись домой, лишился сна, уже через неделю заказал междугородний разговор и позвал «милую провинциалочку», как он ее про себя называл, в гости. До конца своих дней он не забудет, как Тамара в демисезонном пальто и берете вышла из вагона и посмотрела на него изучающе – товарищ Буридан, а у вас серьезные намерения? Эрвин чуть было не заявил тут же, на перроне – естественно, серьезные, поедем прямо в загс, им заведует моя однокурсница, она раз-два все оформит; кстати, всего лишь через час, после «романтического утреннего кофе», на прогулке по парку под Вышгородом именно так и случилось, коленопреклонение в том числе, о чем жена ему по сей день напоминала, если что-то, по ее мнению, не соответствовало данному тогда обещанию «носить невесту на руках до гробовой доски».

Сев на край кровати, Эрвин взял со стула протез и стал его прилаживать к ноге или, вернее, тому, что от нее осталось. Делать это надо было сосредоточенно, не совсем аккуратно затянешь ремень, и сразу натрет бедро, а ведь протез был современный, с кожаным футляром, еще недавно пришлось бы довольствоваться намного более примитивной «деревяшкой». Да, прогресс чувствовался везде, в небе и там уже летали спутники – единственный, кто не совершенствовался, был сам человек, каким никчемным он был несколько тысяч лет назад, таким и остался.

Эрвин и не заметил, что удары мяча за перегородкой прекратились, лишь когда в прихожей хлопнула дверь, он поднял голову и прислушался. Было тихо, только вода булькала в батареях, наверно, делали ежегодную проверку отопления. Тимо ушел – не прощаясь, что, с одной стороны, огорчало, но с другой означало, что путь открыт. Если б только Тамара не пришла на обед домой… Обычно она перекусывала в заводской столовой, ссылаясь на то, что много работы, но Эрвин знал, что жена преувеличивает, он ведь сам, после ухода из адвокатуры, занимал эту должность. Юрист предприятия – подумаешь работа! Пара претензий в неделю да просмотр приказов директора, у него это никогда не отнимало больше часа. «Не мерь всех на свой аршин, у тебя высшее образование и огромный опыт, а мне на каждую бумагу приходится тратить массу времени, особенно, если она на русском», – оправдывалась Тамара, когда Эрвин удивлялся, почему она так поздно приходит домой, тем более, что иски посложнее жена все равно приносила с собой, чтобы он помог ей в них разобраться. Причина была в другом, Тамаре просто не хотелось сидеть с больным мужем. Раньше это огорчало Эрвина, но сегодня облегчило ему задачу: когда Тамара вернется, он будет уже далеко.

В конце концов он остался доволен положением протеза, встал, взял костыли (можно было ограничиться палкой, но он хотел сэкономить силы) и двинулся заметно увереннее, чем раньше, не прыгая, а словно скользя, через кухню и прихожую в гостиную – была и дверь между комнатами, но Тамара загородила ее комодом. Правда, чтобы войти, пришлось помучиться – Тимо пододвинул диван к самой двери, чтобы тот не мешал атакам Коплиского «Динамо». Протиснувшись сквозь узкую щель, Эрвин увидел примечательное зрелище – даже НКВД во время памятного обыска не удалось устроить подобный беспорядок. Обеденный стол был затолкнут в угол, стулья водружены на него, большая картина снята со стены – что само по себе похвально, все-таки какая-то мера предосторожности, но тогда уж следовало повернуть ее лицом к стене, чтобы защитить еловый лес от ударов мяча… Живописцу удалось уловить нечто в высшей степени типичное, каждый гость, бросив на картину один лишь взгляд, принимался утверждать, что это пейзаж его родного края. От перестановок была та польза, что Эрвину не пришлось ковылять вокруг стола, он мог пройти прямехонько через пустой центр комнаты в угол под окном, где стояли письменный стол и большой, в три секции, книжный шкаф. Сердце забилось сильнее, когда он открыл среднюю стеклянную дверцу шкафа – а что, если Тамара обнаружила его «сейф»? Хотя вряд ли жена промолчала бы об этом, наверняка выпустила бы в Эрвина целый колчан ядовитых стрел: «Ах вот как, ты тут прячешь целое состояние, в то время, когда твоя жена вкалывает изо всех сил, а сын ходит в лохмотьях! Тебе не стыдно, твоей пенсии хватает разве что на картошку!» – это было правдой, по крайней мере, частично, но надо учесть, что пока Эрвин был здоров, он кормил жену икрой. К счастью, опасность была невелика, поскольку Тамара открывала книжный шкаф редко, круг ее чтения ограничивался, в основном, газетными фельетонами. «Времени нет, вот когда выйду на пенсию, прочту всего Бальзака!» – говорила жена с энтузиазмом, но в ее словах было нечто от обещаний алкоголика: «С завтрашнего утра – ни грамма.» Эрвин был убежден, что Бальзак так и останется для Тамары terra incognita, хорошо еще, что жена не презирала культуру, как таковую, а даже испытывала легкие угрызения совести оттого, что ей не хватает интереса и воли, чтобы читать серьезные книги, культура – это ведь постоянная самодисциплина. Иногда Тамара все-таки бралась за тот или иной роман, не за Бальзака, конечно, но полегче, «Эрроусмит» или «Цитадель», и, когда добиралась до конца, ощущала неодолимую потребность рассказать, с каким замечательным произведением она ознакомилась, всем, даже Буриданам, что Эрвина всегда смущало, Виктория с ее огромной эрудицией, слушая откровения невестки, прятала улыбку. Сестра наверняка сказала бы сразу и, в каком томе собрания сочинений искать «Утраченные иллюзии» – Эрвин этого не помнил, но интуитивно протянул руку к самому толстому и не ошибся. Он нервно перелистывал страницы, пока примерно в том месте, где Люсьен Рюбампрэ увязает в долгах, не появились разноцветные купюры. Они пригодились бы и самому Люсьену, но ему мы их не отдадим, все равно растранжирит, подумал Эрвин. Он тоже не был скупердяем, но жизнь его многому научила, и, когда вышел его первый перевод, он купил Тамаре каракулевую шубу, остаток же припрятал на «черный день». Теперь этот день настал.

Положив извлеченные из «Иллюзий» деньги на стол, Эрвин потянулся за следующей книгой, Рюбампрэ был не единственным, кто охранял его имущество, часть гонораров он доверил совершенно опустившемуся типу, убийце Раскольникову; хотя в конце концов тот все-таки пожалел о содеянном и стал вроде честным человеком. Кто знает, будь у него денежки Эрвина, возможно, он и не подумал бы махать топором, закончил бы университет и стал уважаемым гражданином, например, профессором юриспруденции. И не было бы у нас «Преступления и наказания»… Таким образом, в итоге то, что у Раскольникова не оказалось таких крепко стоявших на земле родителей, как у Эрвина, и его молодость прошла в бедности, обернулось таки большой удачей.

Секунду спустя Эрвин вздрогнул – рядом с ним зазвонил телефон. Страху Раскольникова, услышавшего, будучи в квартире, где лежали два трупа, звонок в дверь, теоретически следовало бы оказаться сильнее, но Эрвин обладал особо чувствительной нервной системой, болезненно реагировавшей на малейшие раздражения. Неужели кто-то следил за ним, например, соседи из квартиры напротив? При современном развитии техники этого не исключишь, в том крыле было три этажа, на первом, то есть, в таком же полуподвале, жил дворник с женой, на третьем супружеская пара глухонемых – в отношении них у Эрвина подозрений не было; но вот на втором этаже недавно поселился новый жилец.

Телефон продолжал звонить – а что, подумал Эрвин, если это Тамара, которая хочет проверить, дома ли еще Тимо? Если не брать трубку, жена может подумать, не случилось ли чего, и поспешить домой.

Он сел за стол, в кресло с дугообразной спинкой, в котором когда-то часами корпел над переводами, и взялся за эбонитовую трубку.

– Эрвин?

Низкий, немного хриплый голос Лидии был полон тоски, и Эрвин сразу почувствовал себя сильным старшим братом.

– Привет, сестричка!

Лидия стала извиняться, что побеспокоила Эрвина, тому ведь трудно добираться до телефона из другой комнаты, но Эрвин ее быстро прервал, сказав, что это вообще не проблема, и спросил, почему она не в духе.

– У Пауля начался учебный год, я позволила ему на пару дней задержаться в городе, но вчера пришлось его все-таки отправить. Если бы ты видел его лицо! Он ничего не сказал, но в его взгляде была такая печаль, что я чуть было не сказала ему: останься. Но что мне с ним здесь делать? Ты же знаешь, Эрвин, я даже с собой не справляюсь, что еще говорить о сыне.

– Успокойся, все нормализуется. У него сейчас просто самый трудный возраст.

– Умом я это понимаю, но душа сопротивляется. Эрвин, скажи, почему жизнь настолько несправедлива? Почему Густав ушел так рано?

– Лидия, ты же большая девочка, ты должна знать, что самая тяжелая судьба у тех, кто больше думает о других, чем о себе. Их ненавидят все, и те, с кем они борются, и те, во имя которых они это делают.

– Ох, Эрвин, как красиво ты умеешь утешать! Но я все про себя, совсем забыла спросить, как ты себя чувствуешь?