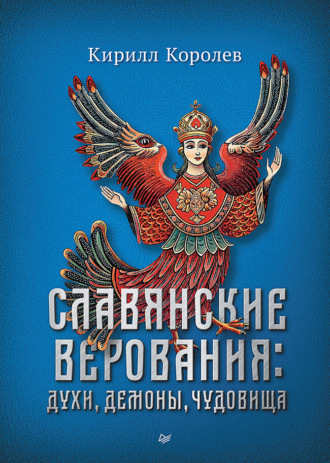

Кирилл Королев

Славянские верования: духи, демоны, чудовища

Ангелы

В иудаистической, христианской и мусульманской традициях бесплотные существа, которые служат единому Богу, сражаются с Его врагами, воздают Ему хвалу, передают волю Божества стихиям и людям (в переводе с греческого слово «ангел» означает «вестник»). Те ангелы, которые отпали от Бога, превратились в бесов.

Что касается облика ангелов, его невозможно описать сколько-нибудь достоверно, ибо истинный ангельский облик недоступен человеческому восприятию. Людям ангелы чаще всего являются в виде огненных символов (как сказано у Псевдо-Дионисия, богословие «представляет огненные колеса… и огненных животных, и мужей как бы молниевидных…»); иногда они принимают обличье людей, животных и растений.

В русском фольклоре ангелы сделались таким же олицетворением сверхъестественного, как и прочие существа, которыми населяло окружающий мир народное воображение. По известному поверью, каждого человека в жизни сопровождают «свой» ангел и «свой» черт. Ангел находится за правым плечом человека, а черт – за левым. Отсюда пошло суеверие, что плевать нужно через левое плечо, а ложиться спать на левый бок – «чтобы придавить черта».

На Русском Севере верили, что ветры суть ангелы; на Вологодчине бытовало убеждение, что от дуновения ангелов возникает тихий ветер, а буйные порывы есть следствие дьявольских козней. На Новгородчине считалось, что Бог поставил ангелов по четырем сторонам света: они дуют по очереди и «пускают ветер».

В некоторых преданиях о происхождении нечистой силы говорится, что бесы – это ангелы, низвергнутые с небес.

Из колядок (колядных песен) известно о необыкновенном дереве, что выросло на острове посреди моря: у него золотой ствол, серебряные ветви и жемчужные листья. По толкованию, дерево – «Сам Господь, ветви его – все ангелы, листья – все души, мертвые души православных».

Архангелы

В христианских мифологических представлениях старшие ангелы. По именам из архангелов известны прежде всего трое: небесный архистратиг Михаил, участник Благовещения Гавриил и целитель Рафаил.

В русском фольклоре образы архангелов закрепились благодаря переводной книжности (переводы греческих богословских сочинений) и церковным богослужениям. Среди всех архангелов особое место занимает воитель Михаил с огненным копьем – он часто упоминается в заговорах, в поверьях и народной литературе. По одному преданию, Михаил в 1239 году явился татарскому хану Батыю и запретил тому идти на Новгород. По другому преданию, этот архангел научил мучеников Флора и Лавра умению управлять лошадьми. В заговорах от колдовства к Михаилу взывали с просьбой о защите: «…возмолюсь я Михаилу-архангелу: Михаил-архангел! Заслони ты меня железною дверью и запри тридевятью замками-ключами. И глаголет мне, рабу Божию, Михаил-архангел: заслоню я тебя, раба Божия, железною дверью и замкну тридевятью замками-ключами, и дам ключи звездам… возьмите ключи, отнесите на небеса!»; «Михайло-архангел, Гавриил-архангел, Никола милостив! Снидите с небес и снесите ключи и замкните колдуну и колдунье, ведуну и ведунье и упирцу [то есть упырю] накрепко и твердо. И сойдет Никола милостив (или Михаил. – К. К.) и снесет железа и поставит от земли до небес и запрет тремя ключами позолоченными, и те ключи бросит в окиян-море».

Берегини

У восточных славян – существа женского пола, близкие к русалкам. По замечанию А. Н. Афанасьева, это слово «могло употребляться в смысле ореады, горыни», а также служить «для обозначения водяных дев, блуждающих по берегам рек и потоков».

Этимология этого слова неясна и допускает различные толкования, что способствует появлению разнообразных современных реконструкций: берегини воспринимаются и как «оберегающие», и как «живущие на берегу». В древнерусских поучениях против язычества осуждались «требы (жертвоприношения. – К. К.) упырям и берегиням».

По мнению Дмитрия Константиновича Зеленина[3], берегини были олицетворениями болезней и прообразами демонических сестер-лихорадок, занимаюших особое место в русском фольклоре.

Духи

У славянских народов общее название сверхъестественных существ, не обязательно бестелесных и бесплотных. Духи дома, духи природы, духи предков, духи-покровители и прочие наполняют весь мир. В русском фольклоре нечистая сила – это злые духи, крестная сила – это благие духи, неведомая сила – это стихийные духи и т. д. Духи постоянно взаимодействуют с человеком и в основном двойственны в своих проявлениях – «добры или злы по обстоятельствам».

Крестная сила

В русском фольклоре, испытавшем заметное влияние христианства, сонм сверхъестественных существ, наделяемых неоспоримо благими качествами и противопоставляемых нечисти. Эти народные представления, разумеется, чрезвычайно далеки от литургической учености, от философского, мировоззренческого вероучения церкви и составляют фактически особое религиозное направление – народное христианство. В рамках народного христианства ангелы и «все воинство небесное», святые и пророки, даже Богородица и Иисус Христос (Бог, Спас) становятся такими же ближайшими соседями человека, как и природные духи или нечистая сила. О них рассказывают истории, к их помощи взывают, как взывали ранее к духам; в русском языке сохранились – благодаря классической русской литературе – лингвистические следы таких представлений: например, до сих пор еще можно встретить и даже услышать выражение «[Да пребудет] С нами крестная сила!».

Свое название эта сила получила от христианского учения о Честном Животворящем Кресте Господнем, который оберегает – в форме крестного знамения, знака креста и т. д. – от соблазнов и происков нечистой силы.

Нежить

В славянской мифологии и фольклоре собирательное наименование сверхъестественных существ. Как сказано в «Словаре живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля[4], это «особый разряд духов, не пришельцы с того мира, не мертвецы, не привидения: не мара или морока, и не чертовщина, не дьявол…» Иными словами, к нежити относятся домовые и лешие, водяные и т. п. – то есть существа, которые не имеют прямого отношения к роду человеческому (в отличие от русалок, мавок и заложных покойников). Даль прибавляет: «По выражению крестьян, нежить не живет и не умирает… Есть поверье, что нежить – сверженное архангелом Михаилом воинство сатанино. У нежити своего обличия нет, она ходит в личинах. Всякая нежить бессловесна».

Из комментария Даля можно сделать два вывода: во-первых, любой представитель нежити – оборотень (и это подтверждается фольклорными текстами); во-вторых, разговоры нежити, передаваемые во многих сказках, нарушают «чистоту традиции» – ведь нежить не может говорить.

Кроме того, нежитью в древнерусских заговорах именовали болезни. Ср. у Ивана Петровича Сахарова[5]: «Идет нежить от сухого моря… Куда идешь, нежить? Отвечает нежить: иду в голову человеческую, мозг поедать, челюсти ломать, зубы ронять, шею гнуть, уши глушить, очи слепить, нос забивать, кровь проливать, веки сушить, уста кривить, уды расслаблять, жилы мертвить, тела измождать, лепоту изменять, бесом мучить».

Сегодня под влиянием массовой культуры (фильмы и книги о зомби и пр.) старинное русское слово «нежить» переосмыслено буквально как «немертвый» и приобрело значение «неупокоенный мертвец».

Нечисть (нечистая сила)

В мифологии и фольклоре восточных славян общее название вредоносных (как правило) духов, демонических существ, злокозненных бесов. По замечанию А. Н. Афанасьева, «у первобытных племен сложилось убеждение, что мрак и холод, враждебные божествам света и тепла, творятся другой могучей силой – нечистою, злой и разрушительной». Нечисть, согласно легендам, была сотворена Богом – из ангелов-отступников – или Сатаной, который начал собирать свое воинство, чтобы сразиться с Господом. По мнению Д. К. Зеленина, нечисть отчасти составляют заложные покойники (умершие неестественной смертью). Обитает нечистая сила на «нечистых местах» – то есть на пустошах, в дебрях и чащобах, в омутах.

Как замечает Сергей Васильевич Максимов[6], «в народном сознании глубоко укоренилось верование, что сонмы злых духов неисчислимы. Очень мало на Божьем свете таких заповедных святых мест, в которые они не дерзали бы проникать; даже православные храмы не освобождены от их дерзких нашествий. Эти бесплотные существа, олицетворяющие собой самое зло, – исконные враги человеческого рода; они не только наполняют безвоздушное пространство, окружающее вселенную, не только проникают в жилища, делая многие из них необитаемыми, но даже вселяются в людей, преследуя их беспрестанными искушениями».

Для людей нечисть опаснее всего ночами и в «поганые дни» – на Ивана Купалу, на Святки, на Русальную неделю. Правда, некоторые представители нечистой силы (например, домовой) способны и на добрые поступки, но в целом к нечисти люди относятся если не со страхом, то уж точно настороженно. Нередко всю нечистую силу – особенно в русском фольклоре – именуют чертями, что лишний раз подчеркивает ее злокозненность.

Против нечистой силы помогают молитвы, крестные знамения, обереги и амулеты. Кроме того, существуют иные средства защиты от нечисти, а именно:

• вывернутая наизнанку одежда (вполне достаточно вывернуть одну перчатку);

• железо («холодное железо») – нож в дверном косяке, гвоздь в кармане, ножницы над колыбелькой;

• Библия, которую в нужный момент следует раскрыть;

• проточная вода, то есть ручей или река (многие представители нечистой силы не могут ее перейти; лучше всего, если река течет на юг);

• распятие или нательный крестик;

• соль;

• молитва (молиться лучше вслух, ибо злые бесы, которых прогоняют слова молитвы, не слышат человеческих мыслей);

• ветки и ягоды рябины (защитными свойствами обладают деревья и кустарники, дающие красные плоды);

• красная нитка (привязанная над дверью дома или к шее животного, она отгоняет бесов и ведьм, а будучи обвязанной вокруг груди ребенка – охраняет того от происков нечистой силы);

• земля со старого кладбища;

• венок из маргариток (ребенка в этом венке злые духи ни за что не похитят);

• камни с дырками (такие камни называют «куриными богами»);

• лошадиные подковы;

• расстеленное на полу пасмо (моток) льна;

• башмаки, поставленные под кроватью мысками к двери;

• носок под кроватью;

• нож под подушкой;

• веточка ракитника;

• свиная голова над дверью;

• пентаграмма на двери;

• зверобой (разрушает чары);

• хлеб.

Когда начинают звонить колокола, нечисть пугается и спасается бегством. Причем это не обязательно должны быть церковные колокола: хватит и маленьких бубенцов вроде тех, какие вешают на шеи овцам и коровам. Новорожденного следует как можно скорее крестить, ибо чем дольше промежуток между рождением и крещением, тем больше у нечисти возможностей похитить младенца. Чтобы уменьшить опасность, следует повесить над колыбелью ножницы.

Рождественские духи

В мифологии и фольклоре европейских народов существа, которые появляются среди людей в Рождество и Новый год. Это общеславянский Дед Мороз (Мраз), европейский и американский Санта-Клаус, британский Рождественский Дед, немецкая Фрау Холле и ее спутники – перхты, латинская Бефана и т. д. Все они в канун праздников раздают подарки хорошим людям и наказывают тех, о ком идет дурная слава.

В русском фольклоре Дед Мороз (Мороз Иванович или Васильевич) – чудесное существо, образ которого восходит к образу святого Николая. Этот образ сложился в середине XIX столетия (ср. сказку «Морозко» в сборнике А. Н. Афанасьева) и получил окончательное оформление уже в советский период, после снятия официального запрета на празднование Нового года в конце 1930-х годов. Именно тогда появился – и был позднее растиражирован советским сказочным кино – привычный сегодня облик Деда Мороза: дородный румяный старик с длинной белой бородой, в шубе и с посохом.

Постоянная спутница отчественного Деда Мороза – его внучка Снегурочка (Снегурка). Своей популярностью Снегурочка обязана одноименной пьесе А. Н. Островского (1873) по малоизвестному фольклорному сюжету и опере А. Н. Римского-Корсакова с тем же названием (1881). В начале XX века Снегурочка стала неотъемлемым элементом празднования Рождества (маскарадные костюмы, игрушки на елку), а после революции и периода запрета сделалась спутницей Деда Мороза и его внучкой (стараниями советских школьных методистов).