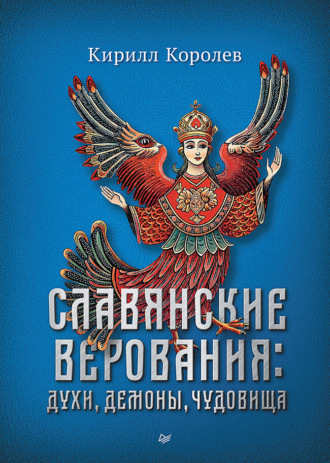

Кирилл Королев

Славянские верования: духи, демоны, чудовища

Святые и пророки

В русском фольклоре христианские святые и пророки преобразились, испытав заметное языческое влияние. Они нередко «подменяли» собой отвергнутых языческих божеств и перенимали их функции.

Так, к Богородице в заговорах взывали, словно к языческой богине: «Зорька-зоряница, красная девица, Мать Пресвятая Богородица! Покрой мои скорби и болезни твоей фатою! Покрой ты меня покровом своим от силы вражьей! Твоя фата крепка, как горюч камень-алатырь!» Вообще Богородицу воспринимали как мать всех людей (ср. с представлениями о Матери – Сырой Земле) и потому думали, кстати, что матерная брань ее «жестоко уязвляет». Еще Богородица считалась покровительницей брака, заступницей от болезней и исцелительницей недугов. Для лечения применяли не только молитву, но и соприкосновение с так называемыми «богородичными камнями» (на которых якобы отпечатался след Богородицы, ступавшей по земле), и посещали источники, связанные с преданиями о появлении икон Богоматери.

К числу наиболее почитаемых святых в русской народной культуре принадлежат Николай-угодник, Илья-пророк, Егорий Храбрый, Параскева Пятница и братья Кузьма и Демьян. Все эти святые в той или иной степени сделались подлинно фольклорными персонажами, с которыми связано множество сюжетов, заговоров и обрядов.

Николай Чудотворец – наиболее почитаемый в русском народе святой, самый настоящий «святой всея Руси», покровитель русского народа и заступник перед небом и судьбой (обыкновенно в образе Николы Можайского). Известны тексты, в которых молитвы возносились не Богу, а святому Николаю; более того, в некоторых записях XVII и XVIII веков Николая упоминали среди ликов Троицы – «с нами Спас, Богоматерь и святой Никола». В заговорах к нему обращались «заместо Бога» или именовали святого тем или иным богом – «бурлацкий бог», «морской бог», даже «пивной бог». С приходом на русские земли христианства Николай потеснил бога Велеса, сделался в народной культуре покровителем скота и богатства. Его считали «крестьянским», «мужицким», народным святым, искупителем и целителем от любой болезни, а также видели в нем проводника душ умерших, который владеет «ключами от неба».

Ветхозаветный пророк Илия превратился в народной русской культуре в Илью-пророка, разъезжающего по небу в огненной колеснице, поражающего «Божьим гневом» нечистую силу и карающего грешников. Суровый и грозный Илья знаменует собой небесный огонь, грозу (в этом качестве он заменил языческого громовника Перуна) и дождь. В заговорах к Илье обращались с просьбами об исцелении и о защите от порчи и от гибели в бою: «Именем святого пророка Ильи от порчи и от стрел, пуля, дробь и ядро, стой, не ходи ко мне».

Егорий Храбрый, он же Георгий Победоносец, в русских духовных стихах благодаря своей победе над змеем («чудо о змие») представал заступником православной веры. Также его чтили как хозяина диких зверей; по мнению исследователей, в почитании Георгия слились воедино языческие культы Велеса и Ярилы.

Святая Параскева «приняла» в себя народный культ Пятницы; она считалась покровительницей женщин и рукоделия (и тем самым преемствовала Мокоши как покровительнице прядения). К ней взывали о помощи беременные и роженицы, да и в целом культ Параскевы во многом близок культу плодородия. Кроме того, эта святая почиталась как целительница, причем даже от болезней особого рода, – она, как считалось, способна одолеть сестер-лихорадок. Обычно заболевший «завечался на пятницу», то есть ходил к источнику, посвященному Параскеве, и оставлял там какой-либо «завет» – приношение: деньги, одежду страждущего, полотенца и пр. – «Параскеве на передничек».

Кузьма и Демьян – святые братья-бессребреники, почитались как врачеватели, но прежде всего как «Божьи кузнецы» (по одному преданию, это они выковали цепь, на которую архангел Михаил посадил дьявола в аду). С этой ремесленной функцией святых перекликаются и приметы народного календаря – по пословицам и поверьям, Кузьма и Демьян на свой день в году заковывали воду и землю: «Кузьма-Демьян (именно так, два брата как бы сливались в одного святого. – К. К.) Божий кузнец, дороги и реки кует… Невелика у Кузьмы-Демьяна кузница, а на всю святую Русь в ней ледяные цепи куются».

Глава 3

Духи природы

Таинственная игра природы издревле зачаровывала человека. В этой игре окружавших его стихий и сил он усматривал не только волю божеств, но и деятельность самой природы, точнее – скрытых в ней духов, которые незримо и зримо населяли все вокруг – горы, холмы, леса, реки и водоемы, поля. Вероятно, представление о природных духах, «одушевляющих» природу, предшествовало возникновению представления о божествах, или верховных духах.

В мифологии любого народа духи природы занимают в условной иерархии сверхъестественных существ второе по значимости место после богов. Они намного ближе к людям, нежели божества; они находятся с человеком в непосредственном контакте, и потому их значительно проще умилостивить, да и гнев этих духов проявляется не в глобальных природных катаклизмах, как у богов, а во вполне частном, «мирском» недовольстве.

Среди природных духов немало тех, кого разнообразные традиции причисляют к низшим божествам; другие духи по своему «сверхъестественному статусу» ближе к демонам и бесам – например, водяные и лешие. Впрочем, даже «демонические» природные духи, в отличие от бесов, злонамеренны не по натуре, а лишь в силу обстоятельств – недружелюбными к человеку они становятся, только если их рассердить.

Всех природных духов объединяет одно, неотъемлемое от их сути качество: все они в совокупности представляют собой душу Природы как целого и души отдельных ее частей и явлений. Об этой одушевленности Природы писал в свое время Макс Мюллер[7]:

«Если мы сами, говоря о солнце или о бурях, о сне и смерти, о земле и заре, или не соединяем с этими словами никакого ясного представления, или смутно чувствуем в них веяние поэзии давно минувших дней; если мы, когда нам случается говорить со свойственной сердцу человека теплотой, взываем к ветрам, к солнцу, к океану или к облакам, как будто бы они могли внимать нам; если привыкшая к пластичным образам мысль поэта не может представить ни одного из этих явлений, ни одной из этих сил, не придав им если не человеческий образ, то, по крайней мере, бытие и чувства человеческие, – что же удивительного, если древние, язык которых кипел жизнью и обилием красок, что удивительного, если вместо бледных очертаний нашей современной мысли они представляли природу и ее явления в целом ряде живых образов, одаренных силами человеческими, или, скорее, выше человеческих, поскольку блеск солнца превосходит блеск человеческого глаза, а рев бури громче человеческого голоса? Мы, люди книжные, конечно, можем объяснить наукообразно происхождение дождя и росы, бури и грома; но для огромного большинства человечества эти явления остались тем же, чем были они для Гомера, только, быть может, в современных представлениях менее красоты, менее поэзии, менее реальности и жизни».

«Живые образы, одаренные силами», продолжают окружать человека и по сей день: чтобы убедиться в этом, достаточно, скажем, отправиться в лес – пожалуй, именно в лесу, как ни в каком другом месте, ощущается незримое присутствие духов природы.

Блуд

В славянском фольклоре лесной дух, который сбивает с дороги путников и заставляет их плутать по лесу. В этом блуд сильно напоминает лешего, который, по сообщению С. В. Максимова, «всякого, углубившегося в чащу с целью собирать грибы или ягоды… либо “заведет” в такое место, из которого никак не выбраться, либо напустит в глаза такого тумана, что совсем собьет с толку, и заблудившийся человек долго будет кружить по лесу на одном и том же месте».

Болезни

В фольклоре многих славянских народов различные болезни персонифицировались и демонизировались, им приписывались те или иные «личные» характеристики и функции, причем это справедливо как для человеческих болезней, так и для болезней скота. Например, русскому фольклору известны Оспа Ивановна (Оспица, безобразная женщина с пузырями вместо глаз), Холера (огромная черная птица или «чужая баба с кривым лицом»), свирепые сестры-лихорадки, а также Коровья смерть (старуха в белом саване или скелет животного), Лошадиная смерть (скелет лошади) и т. д.

Болотный

В русском фольклоре существо, обитающее в болоте. Болотный похож на человека с необыкновенно длинными руками, только его тело покрыто густой серой шерстью, а ниже спины у него хвост крючком. В. И. Даль замечал, что «особый дух болота отличается от водяного духа своей безвредностью».

Боровик

В славянском фольклоре дух, находящийся в подчинении у лесного хозяина (лешего). Считается, что боровики «заведуют» грибами. Внешне это крохотные старички ростом около двух вершков. Живут они под грибами, грибами же и питаются.

Блудячие огоньки

В фольклоре славянских народов общее название болотных, лесных и кладбищенских огней. По замечанию В. И. Даля, эти огоньки, к которым боятся подходить, «в лесу, на кладбищах, в заповедных рощах, где были прежде поселения или разрушенные строения, и на холмах показывают зарытые в земле клады». Как гласит одно предание, огоньки появляются над кладами, для которых «миновал срок заклятья», и перед тем счастливчиком, который найдет такой клад, они оборачиваются животным или птицей, а затем рассыпаются деньгами.

Также бытовало убеждение, что блудячие огоньки на кладбищах – души особо грешных покойников. Впрочем, как отмечал Петр Саввич Ефименко[8], на Русском Севере считалось, что эти огни – наоборот, признак праведной души и «знаки от Бога… что лица, на могилах которых их видят, скоро будут прославлены».

В целом появление таких огней приписывалось проделкам нечистой силы.

Вилы (самовилы, самодивы)

В преданиях южных славян прекрасные девушки, обладающие сверхъестественными способностями. Вилы ходят в волшебных платьях; тот, кто заберет у вилы такое платье, подчинит ее своей воле. Обитают вилы в горах и могут летать. Если отнять у вилы крылья, она утратит способность летать и станет обыкновенной женщиной. Под длинными платьями вилы скрывают лошадиные или козьи копыта. Разгневанная вила способна убить взглядом, как василиск. Они обладают даром предвидения и могут на время «запирать» воду в колодцах и озерах.

Вилу можно увидеть на берегах рек и озер, на пепелищах или на мусорных кучах. Чаще всего вилы появляются ночью и перед рассветом, а также в новолуние и полнолуние – как правило, весной и летом. Рождаются вилы из травы или утренней росы. Там, где они танцуют, вырастают круги грибов, а трава становится редкой или, наоборот, очень густой.

Вилы в целом довольно благосклонны к людям, особенно к мужчинам. Они помогают людям по хозяйству, врачуют раны, одаривают золотом и серебром. Дети вилы от смертного обладают необыкновенной силой и красотой. Но если вилу рассердить, она может навести хворь, искалечить и даже убить. Вдобавок вилы весьма завистливы и мстят людям за то, чего нет у них самих. Поэтому следует соблюдать определенные меры предосторожности: не пить воды, набранной после захода солнца, не ступать на то место, где вилы водили хоровод, и т. д.

Водяной

В фольклоре восточных славян злобное существо, обитающее в воде и повелевающее ею. Как правило, водяной внешне похож на человека – чаще всего на опутанного тиной безобразного старика с длинной зеленой бородой и густыми зелеными усами. Женятся водяные на водяницах – утопленницах, превратившихся в злых духов.

Водяные живут в омутах, особенно любят селиться под водяными мельницами. Мельники дружат с водяными, ведь иначе те могут испортить колесо или разорить запруду. Чтобы умилостивить водяного, ему приносят в жертву петуха, козла или свинью – обязательно черного цвета.

С левой полы водяного постоянно капает вода. Водяной склонен к оборотничеству – может прикинуться бревном или рыбой, а также каким-либо животным. Он любит ездить на соме, поэтому сома называют чертовым конем.

С. В. Максимов так описывает привычки водяного: «Тихими лунными ночами водяной забавляется тем, что хлопает ладонями по воде гораздо звонче всякого человека, а когда рассердится, то и пойдет разрывать плотины и ломать мельницы: обмотается тиной… подпояшется тиной же, наденет на вострую голову шапку из куги… сядет на корягу и поплывет проказить. Вздумается ему оседлать быка, или корову, или добрую лошадь, считай их за ним: они либо в озерных берегах завязнут, либо потонут. Людям приносят они (водяные. – К. К.) один лишь вред и радостно встречают в своих совладениях всех оплошавших, случайных и намеренных утопленников».

Считалось, что водяные внимательно следят за каждым, кто для какой-либо надобности входит в воду. Они забирают в плен всех, кому вздумается купаться в реках и озерах после заката или в полночь. Та же участь ожидает любого, кто забудет перед погружением в воду осенить себя крестным знамением.

Существует легенда, согласно которой водяные – падшие ангелы, изгнанные Богом с небес и упавшие в воду.