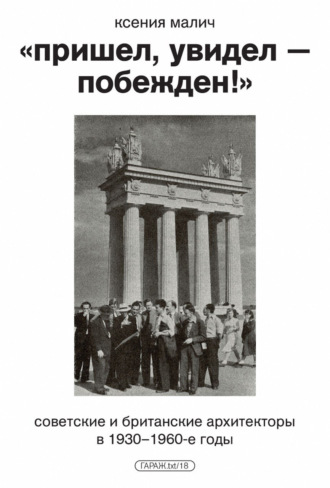

Ксения Малич

«Пришел, увидел – побежден!» Советские и британские архитекторы в 1930–1960-е годы

Британские архитекторы в СССР в 1930-е годы

Клаф и Амабель Уильямс-Эллис

До 1931 года никто из известных британских архитекторов не приезжал в Советский Союз. В 1927 году Эбенизер Говард был избран почетным членом Ленинградского общества архитекторов, однако вряд ли можно считать этот акт установлением профессионального общения. Но в 1928 году в России побывала супруга архитектора Клафа Уильямса-Эллиса Амабель, совершившая поездку вместе с братом – британским интеллектуалом, политиком-лейбористом Джоном Стрейчи. Очарованная увиденным, она уговорила приехать в Союз и своего супруга. Клаф Уильямс-Эллис был скорее традиционалистом, если рассматривать его эстетические взгляды, к тому же, в отличие от супруги, он совершенно не верил в лозунги советской революции. Но близкое знакомство с советским послом и напор Амабель убедили архитектора в необходимости поездки. Подходящий момент настал в 1931 году на фоне успеха англо-советского торгового союза: в Британии открылись конторы «Интуриста», а дипломат Григорий Сокольников на апрельском приеме в Лондоне заявил, что «мировой кризис остановился у советской границы»[51], убедительно доказывая на цифрах (60 % экспорта британской машиностроительной индустрии, по данным Сокольникова, в 1931-м уйдет на советский рынок), что бойкот СССР невыгоден прежде всего не Советам, а тем, кто сокращает торговлю.

Амабель первой инициировала переписку с Англо-американским сектором ВОКС через SCR и советское посольство в Лондоне. Лично и через секретаря она написала несколько писем, в которых рассказала о своем первом путешествии, о том, как мечтает снова приехать в СССР, готовит к печати сборник Russian Stories, читает лекции о России, общается с архитекторами и политиками в Ливерпуле и Лондоне, проводит встречи в Ассоциации рационалистической прессы (Rationalist Press Association, британское антирелигиозное объединение, основанное в 1899 году). Она хвалит информационный буклет, посвященный плану первой пятилетки («это лучший образец визуальной пропаганды, который вы когда-либо создавали»[52]), восхищается журналом «СССР на стройке» («там всегда такие прекрасные фотографии») и, конечно, пишет о своем супруге, выдающемся архитекторе и градостроителе (не исключая возможности получить в Советском Союзе контракт, как Ханнес Майер или Ле Корбюзье).

«Я очень хорошо знаю, что ему самому было бы приятно помочь в какой-то работе, которая ведется, – особенно в области градопланирования и жилого строительства… Он эксперт в этом вопросе и проводит все свое свободное время, пытаясь воплотить более разумные общественные меры здесь, в Англии, где мы настолько плотно держимся традиции, что страна и город почти разрушены бестолковым использованием. На самом деле не мне говорить о его профессиональном статусе, но он очень хорошо известен в Англии, поскольку пишет так же хорошо, как строит. ‹…› Насколько мне известно, ни к одному из известных архитекторов Англии не обращались с просьбой помочь с вашими великолепными проектами в России, и никто даже не приезжал посмотреть на то, что вы делаете, хотя многие видные немецкие и французские архитекторы посещали страну. Я намекнула об этом одному моему другу, атташе в вашем посольстве, но не рассказала мужу, поскольку для него было бы интереснее, если бы инициатива никоим образом не исходила от него!»[53]

Подчеркнутые фразы – это слова, которыми заинтересовались сотрудники ВОКС. Писательнице ответили, что с радостью сделают все возможное, чтобы визит супругов прошел с пользой, и предоставят контакты всех архитектурных организаций. Несмотря на характер «сюрприза», который, по замыслу Амабель, должно было иметь приглашение Уильямса-Эллиса в Россию, она на всякий случай убедила мужа также написать несколько писем от своего имени. В них архитектор объяснял, что последнее время интересуется и много занимается градопланированием, хорошо изучил опыт континента и США и теперь, вдохновленный рассказами очевидцев и публикациями в «СССР на стройке», хотел бы познакомиться с советской практикой и сам готов прочитать лекции. К тому же Королевский институт британских архитекторов как раз намеревался возобновить отношения с русскими коллегами, и Клаф Уильямс-Эллис был рад встретиться с ведущими советскими зодчими[54]. К письмам он приложил вырезки о своей работе и британское издание Who is Who.

Журнал «СССР на стройке» (на английском языке). № 1, 1934

Исидор Самуилович Амдур, возглавлявший на тот момент Англо-американский сектор ВОКС, заверил Уильямса-Эллиса, что обеспечит доскональное знакомство со всеми этапами развития и тенденциями в советской архитектуре: «Мы считаем очень желательным восстановить отношения между британскими и советскими архитекторами и сделаем все от нас зависящее для достижения этой цели»[55]. ВОКС действительно рекламировал Уильямса-Эллиса как одного из наиболее крупных современных английских архитекторов, организовал ему поездку в Харьков, а предлагая провести его лекцию разным организациям (Союзстандартжилстрою, Центральному банку коммунального хозяйства и жилищного строительства), просил по возможности оплатить доклад гостю, поскольку тот «не имеет достаточно средств для путешествия»[56]. Уильямсу-Эллису дали контакты и рекомендовали Алексея Викторовича Щусева и Московское архитектурное общество, Николая Александровича Ладовского и Объединение архитекторов-урбанистов (АРУ), Александра Александровича Веснина и Общество современных архитекторов.

Журнал «СССР на стройке» (на английском языке). № 9, 1931

В июле 1931 года Клаф и Амабель Уильямс-Эллис приехали в Россию: маршрут проходил через Ленинград, Москву, Орёл и Харьков. За исключением того, что у Амабель украли в Москве фотоаппарат, тур прошел без накладок. Масштаб планов сначала впечатлил зодчего, но вскоре он сформировал более скептическое отношение ко всему, что было показано на многочисленных экскурсиях, и в результате отказался от намерений работать в СССР. В то время как супруга Эллиса восхищалась Россией, архитектор после возвращения крайне резко отозвался о советском зодчестве, выразив мнение, что, хотя «энтузиазм русских» похвален и заразителен, при таких низких стандартах и такой отсталой индустрии, как в Союзе, следует строить из дерева, используя крестьянский труд[57].

Тем не менее некоторое время семья Уильямс-Эллис обменивалась письмами с ВОКС: им высылали фотографии современной советской архитектуры, книги. Амабель предлагала организовать выступления советских специалистов по дошкольному образованию и просила рассказать про «политехнизацию» советских школ.

Фрэнк Йербюри

В 1931 году SCR начало проводить ежегодные обеды «Мы-были-в-России» (We-have-been-to-Russia), на которых недавние туристы делились впечатлениями от поездок. Британские специалисты, чья профессиональная деятельность была связана с городским благоустройством и строительством нового жилья, заинтересовались возможностью получить информацию о нетривиальном профессиональном опыте. В то же время в июне 1931 года британское посольство в Москве сообщило в Министерство иностранных дел в Лондоне о растущем интересе Советского Союза к организации городского хозяйства[58], после чего состоялся ряд ознакомительных поездок. В 1931 году московский инженер инспектировал лондонское метро[59], а на следующий год в Москве группа инженеров Лондонского метрополитена консультировала проектировщиков Московского метрополитена. В 1932-м в СССР также приезжал лорд Марли, член SCR и глава комитета по городам-садам и пригородам, созданного в 1931 году при британском Министерстве здравоохранения. Марли особенно увлекла идея биробиджанского проекта[60]. Тогда же инженер, сотрудник Министерства планирования Кеннет Додд изучал в России строительство новых здравоохранительных объектов и в 1933-м опубликовал отдельный доклад по итогам этой поездки, описав «величайшую систему государственного планирования, которую когда-либо видел мир»[61]. Одним из очевидных преимуществ этой системы для городской реконструкции Додд считал централизацию административного ресурса, в то время как на Западе возможности проводить масштабные городские реформы мешала частная собственность и слишком большое число вовлеченных сторон. В 1932 году в Москве гостили Сидни и Беатрис Уэбб – лидеры фабианского социализма (сторонники постепенного преодоления капитализма, сотрудничавшие с лейбористами), настроенные очень лояльно: итогом их путешествия стал двухтомник Soviet Communism: A New Civilization?, популярный в британских гуманитарных кругах[62].

Любопытный доклад прочел на заседании попечительского совета Лондонской архитектурной ассоциации Фрэнк Йербюри, вернувшийся из России все в том же 1932 году. Йербюри, как упоминалось выше, отправился в СССР вместе с коллегами. В июле 1932 года это турне анонсировалось в газетах: «14 июля в Ленинград приезжает из Лондона группа английских архитекторов. Цель их поездки – ознакомление с новыми стройками правительственного и промышленного типа – со вновь построенными зданиями клубов, театров и школ. Из Ленинграда английские архитекторы поедут в Москву, Нижний Новгород и Сталинград. В начале августа приедет вторая группа английских архитекторов»[63]. Героем следующей заметки в номере от 19 июля оказался сам Йербюри: «В Доме инженерно-технических работников им. Молотова состоялась встреча архитектурной общественности Ленинграда с экскурсией архитекторов Англии. На встрече гости обменялись своими впечатлениями о виденном в Ленинграде за четыре дня. Вкратце представитель группы, секретарь архитектурного общества Англии м-р Иейбург, формулировал свои впечатления следующими словами: “Я пришел, увидел и побежден”. Другой представитель этой группы, архитектор Герберт Вильямс, заявил: “Я поражен всем виденным. Мое единственное желание – остаться в СССР для работы”»[64].

Судя по газетным хроникам и фотоархиву самого Йербюри[65], для британских зодчих составили очень разнообразную экскурсионную программу. Как уже отмечалось, не все гости были апологетами модернизма, но ВОКС в первой половине 1930-х годов еще делал ставку на показ прогрессивной архитектуры, в которой у советских архитекторов было как будто меньше конкурентов. Маршрут, как и большинство подобных путешествий в 1930-е, начинался в Ленинграде, куда путешественники приплывали прямо из Лондона. В Ленинграде (о нем Йербюри рассказывает подробнее всего) им показывали Эрмитаж, Аничков дворец, Казанский собор с экспозицией музея атеизма и основные исторические ансамбли. Кроме того, английские архитекторы осмотрели совсем недавно построенные здания: Василеостровскую и Московско-Нарвскую фабрики-кухни, ДК Горького и ДК имени Первой пятилетки. В Москве их ждали Кремль, Красная площадь, здание газеты «Известия», Первый Дом Советов и Дом Наркомфина. В Нижнем Новгороде – старые усадьбы и новый Дом Советов. Затем – живописное путешествие по Волге: Казань, Саратов, Самара, Сталинград и другие города, в которых Йербюри интересовался уже не столько архитектурой, сколько этнографическим и историческим колоритом.

Музей атеизма в Исаакиевском соборе, Ленинград. 1932. Фото: Фрэнк Йербюри. Архив Лондонской архитектурной ассоциации

Новый Эрмитаж, Ленинград. 1932. Фото: Фрэнк Йербюри. Архив Лондонской архитектурной ассоциации

Реконструкция площади Урицкого (Дворцовой площади), в ходе которой историческую брусчатку заменят на асфальт. Фото: Фрэнк Йербюри. 1932. Архив Лондонской архитектурной ассоциации

Василеостровская фабрика-кухня, Ленинград. 1932. Фото: Фрэнк Йербюри. Архив Лондонской архитектурной ассоциации

Дом Наркомфина, Москва. 1932. Фото: Фрэнк Йербюри. Архив Лондонской архитектурной ассоциации

Площадь Восстания, Ленинград. 1932. Фото: Фрэнк Йербюри. Архив Лондонской архитектурной ассоциации. В центре: памятник императору Александру III, скульптор Паоло Трубецкой (с 1937 года находится во дворе Мраморного дворца). На заднем плане: гостиница «Октябрьская», реконструированная в 1928–1930 годах по проекту Александра Гегелло

Был ли «м-р Иейбург» действительно побежден? По его собственным уверениям, он специально ничего не читал ни до, ни после поездки, чтобы сохранить свежее непредвзятое восприятие, хотя страна показалась ему «полной противоречий и странностей». Например, Йербюри был поражен контрастом в образе жизни и положении разных слоев общества. Ожидая увидеть пример классового равенства, он с удивлением обнаружил обратное. Оказалось, что есть разные категории билетов на поезда и пароход. Что публика на московском турнире по теннису одеждой и манерами сильно отличается от рабочих, гуляющих в парках. Что в нижних отделениях на волжских пароходах едут оборванные крестьяне («каких, я думал, в наши дни уже не бывает»), в то время как на верхних палубах джентльмены в белых костюмах любуются живописными берегами. Наконец, что рабочие живут в настолько тяжелых условиях, что «в водке ищут забвения»[66]. При этом он признает, что при фабриках есть бесплатные ясли, а государство создало прогрессивную систему здравоохранения, организовав сеть общедоступных детских клиник, женских консультаций, санаториев. Особо теплые чувства вызвали у Йербюри гребные клубы на Москве-реке и в парках культуры и отдыха. Сами парки под конец тура ему несколько надоели, видимо, подобные образцовые пространства для организованного досуга английским гостям показывали слишком часто. Фрэнк и его попутчики очень быстро устали от плакатов (антирелигиозных, антикапиталистических и антимилитаристских) и долгих агитационных выступлений.

Дворцовая пристань и вид на Университетскую набережную, Ленинград. 1932. Фото: Фрэнк Йербюри. Архив Лондонской архитектурной ассоциации

Одним из лучших современных проектов в СССР архитектор назвал мавзолей на Красной площади и систему его подсветки. В целом же новые здания, по мнению Йербюри, не представляли интереса с точки зрения формы, композиции, фактуры. Британских архитекторов разочаровало низкое качество материалов и неквалифицированный ручной труд, из-за чего дома уже в первые месяцы после снятия лесов «выглядели старыми». Монотонность цветовых решений, обширные плоскости остекления в условиях холодного и сырого климата, небрежность отделки – все это бросилось в глаза Йербюри и его коллегам. Что им показалось действительно примечательным, так это типологии, придуманные советскими архитекторами для воплощения нового образа жизни: клубы для рабочих с театрами и детскими комнатами, фабрики-кухни, жилмассивы. Но и здесь нашлось место для критики. После осмотра Дома Наркомфина Йербюри пришел к выводу, что идея «пасти» людей группами, исходя из их ведомственной занятости, нецелесообразна, поскольку отнимает у человека право выбирать себе соседа. Причину всех этих неурядиц архитектор видел в том, что новая советская архитектура оказалась результатом слома, а не естественного развития. Желание порвать с прошлым было сильнее логики и здравого смысла.

Рискнем предположить, что даже лояльно настроенной британской архитектурной общественности примеры нового строительства в России казались слишком радикальными. Про здание Центросоюза, строительство которого в этот момент шло по проекту Ле Корбюзье в Москве, Йербюри даже не упоминает. Ему явно интереснее рассказывать о Кваренги и о симпатичной девушке из московского загса, чью фотографию он потом показывает во время своего доклада для архитекторов в Лондонской архитектурной ассоциации. Зато, как только Йербюри попадает на строительную площадку к Борису Иофану и видит только что завершенный Дом правительства (Первый Дом Советов на Берсеневской набережной), он сразу смягчает свои оценки. Иофан для него – многообещающий талантливый архитектор, а Дом Советов – знак того, что русская архитектура выходит из тупика. Вероятно, английских путешественников водили и в советские архитектурные мастерские, поскольку Йербюри восторженно рассказывает о том, что советские зодчие обладают лучшей в мире техникой рисунка и создают совершенно неподражаемые подачи. «Нет ничего, чему английский архитектор мог бы научить русского коллегу»[67]. Как показалось английским гостям, для воплощения этих замыслов недоставало хороших рабочих. Сложности возникали и от необходимости разрабатывать типовые проекты для самых разных регионов огромной страны.

Во время посещения мастерских путешественники, по всей видимости, подробно расспрашивали принимающую сторону, как организована работа советского архитектора: каков размер жалованья, можно ли участвовать в конкурсах самостоятельно, сколько женщин трудится в проектной группе, как проходит студенческая практика. Возможность получить работу в СССР часто обсуждалась в те годы в профессиональных кругах, и Йербюри призывает коллег оставить подобные прожекты, указывая на то, что в пересчете на фунты зарплата окажется маленькой. А главное, любой английский специалист столкнется с огромной конкуренцией даже в лице студентов.

Йербюри и его спутники особенно уважительно пишут об отношении к историческому наследию и бережной реставрации, результаты которой были видны повсеместно (хотя некоторые особняки и церкви и были отданы под новые функции). «Я думал, что увижу страну, где не осталось и следа от былой красоты», но трудно представить «более прекрасный пейзаж, чем в Ленинграде»[68].

Спустя два года, в марте 1934-го, в СССР отправилась коллега Йербюри, Мэри Жаклин Тирвитт, выпускница курсов Королевского садоводческого общества и бывшая студентка Лондонской архитектурной ассоциации[69]. Тирвитт в 1940-е годы станет одним из деятельных членов британской группы по исследованию современной архитектуры MARS. Она, как и многие ее единомышленники, развивала идеи модернистского градопланирования, но не корбюзианской версии, а адаптированной концепции города-сада и идеи Патрика Геддеса. В 1940-е годы Тирвитт сотрудничала с журналом The Architect’s Yearbook, основанным Джейн Дрю. Авторы издания размышляли о том, как утопические социальные и эстетические проекты модернизма 1930-х могут помочь послевоенному британскому строительству[70], и статья Мэри Жаклин Тирвитт открывала первый номер журнала в 1945 году[71].