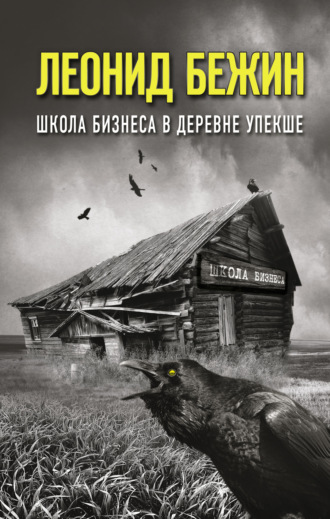

Леонид Бежин

Школа бизнеса в деревне Упекше

День старой одежды

«… тот, кто у себя дома в старом рваном пиджаке принимает вечность…»

Борис Поплавский

I

Есть у меня одна причуда. Я, собственно, весь соткан из причуд, их у меня множество, словно игральных карт в колоде, и каждая (не только оперные «Три карты! Три карты!») достойна внимания. Но одна из них – особенная, на редкость странная и даже эксцентричная. Во всяком случае, не все ее одобряют, а некоторые так и просто гнушаются мною из-за этой причуды.

Иного при виде ее так и резанет, словно бритвой по глазам (неспроста я упомянул эту самую бритву)…

Тем не менее я позволяю себе ее иметь, поскольку – закоренелый холостяк – живу один и потихоньку старею. По утрам нацеживаю настой маньчжурского гриба из банки с затянутым марлей горлышком, поливаю цветок, название которого уже и не помню.

И даже замечаю, что иногда разговариваю сам с собой.

Однако есть у меня работенка – не то чтобы репетиторствовать (хоть я и мог бы, поскольку друзья называют меня не иначе, как кладезь знаний), но обучать юные дарования… магии. Нет, нет, вы не подумайте: магии шахматной игры. Тут я мастак, граф Сен-Жермен (он-то наверняка выигрывал с седьмого хода). И стоит мне с шахматной доской под мышкой, погромыхивающей фигурами, выйти на бульвар, как все почитают за благо тихонько удалиться.

Удалиться, лишь бы избежать позора: сесть со мной за доску и проиграться вдрызг.

Чемпион бульваров, второй Капабланка или Алехин (если бы еще второй, а то ведь – двадцатый или тридцатый) – как себе не позволить иметь причуды. Их мне, может быть, и не хватает, и я себе в этом потворствую, даю поблажку: чуди, братец, чуди. Поблажкой же грех не воспользоваться, поскольку, увы, их не так уж много в нашей жизни, поблажек.

Вот я и пользуюсь: по первым и последним понедельникам месяца донашиваю старую одежду, скопившуюся у меня в гардеробе. Сам гардероб у меня тоже старый, рассохшийся, со скрипучими дверцами и вечно застревающими выдвижными ящиками (в детстве это было лучшее место, чтобы спрятаться от мамы, затаиться и до сладкого удушья надышаться нафталином). И висящая в нем одежда имеет вид заношенного тряпья.

Я бы отвез ее на дачу, как это принято в московских семьях (там всегда найдешь ватную телогрейку, фуражку без кокарды и резиновые сапоги), но дачи у меня нет: по суду оттяпали родственники. Хотел собрать мою старую одежонку, уложить в тюки и выбросить на помойку, чтобы ее растащили бомжи, но мне стало жалко.

Жалко не столько ее самой, сколько частички (пылинки) моего прошлого, да и меня самого, каким я был пять – десять – двадцать лет назад.

Между тем, приглядевшись, я обнаружил, что не такое уж это все тряпье. Некоторые свитера, кофты, костюмы вполне пригодны к носке – пусть даже на локотках они слегка трачены молью. Пригодны и даже способны бросить вызов моде, всегда склонной не столько изобрести что-то новое, сколько перетряхнуть старый гардероб.

И я решил: буду хотя бы два раза в месяц надевать и донашивать мою ветошь. Конечно, предварительно отдам ее заштопать, почистить, прогладить горячим утюгом (лучше всего чугунным) – словом, привести в божеский вид.

Я не замедлил этим занялся. Мне даже стало интересно, поскольку я смутно чувствовал, что старые одежды на нас неким образом влияют. Не просто придают что-то походке, жестам, манерам (заставляют в знак приветствия со старомодной учтивостью кланяться и приподнимать над головой шляпу), но таинственно воздействуют на нашу жизнь, открывают ее сокровенные тайны и меняют судьбу.

Словом, мне тоже захотелось выиграть с седьмого хода, захотелось воспарить, вознестись, взлететь…

II

На дворе стоял август, по утрам дождливый, облачный (тоска собачья), но ближе к вечеру – солнечный, с закатным заревом у горизонта, похожим на остывающую жаровню, и фиалковыми лоскутами неба.

В мой первый понедельник меня потянуло в нотный магазин, где я особенно часто и охотно бывал раньше, отдаваясь усладе завзятого меломана, и куда и теперь иногда заглядываю.

Заглядываю, хотя и без прежней охоты, а скорее так, по привычке.

Тут следует уточнить (и не без горького сожаления): тот магазин теперь торговал сантехникой – раковинами, бачками и унитазами, а от нотного остался лишь жалкий прилавок, втиснутый между штабелями коробок и ящиков.

Там, словно у древнего алтаря, священнодействовал сухонький, сгорбленный старичок, носивший потертую ермолку, гордившийся своими длинными, посеребренными сединой пейсами, засохшей розой в петлице и музыкальной фамилией – Малер. Но я все равно считал его прилавок если и не алтарем, то, во всяком случае, магазином и расписной потолок (парящие музы с лирами в руках), остатки лепнины, колонны, увитые гирляндами, относил к нему, не признавая никакого права на них новых владельцев.

Я благоговейно брал в руки и перелистывал партитуры Моцарта, Бетховена и Чайковского, сохранившие запах нотной печатни (поскольку их никто, кроме меня не перелистывал). Все прочее же старался не замечать и с презрением отворачивался от ненавистных уродов – фаянсовых бачков и унитазов.

Вот и сейчас я, не глядя по сторонам, пробрался к моему прилавку. Я поздоровался со старичком Малером (а заодно – с Моцартом, Бетховеном, Чайковским и музами на потолке, приветствовавшими меня звуками лиры) и купил ноты «Благородных и сентиментальных вальсов» Равеля. В другой день недели я наверняка не стал бы их покупать, но в этот день – День старой одежды – не мог не купить, поскольку… впрочем, чтобы это объяснить, следует начать издалека, с тех времен, когда мне только исполнилось четырнадцать лет.

С врученной мне наградой – книгой «Дети капитана Гранта» (за отличную учебу и примерное поведение) я перешел в седьмой класс. Родители были рады моим успехам, но при этом решили, что школьных занятий для меня явно недостаточно. По их мнению, я справляюсь с ними легко и у меня остается слишком много свободного времени.

Свободное же время, как и всякая форма свободы, в те годы считалось чем-то опасным, таящим некую угрозу, вызывающим подозрения. Сами они боялись свободного времени, поскольку не знали, что с ним делать (нашинковать и заквасить, как капусту, засолить, как огурцы, или пустить на моченые яблоки). И их преследовало смутное беспокойство, оттого что я, успевавший по всем предметам гораздо лучше, чем когда-то они, и в этом знании могу их опередить.

Поэтому у родителей возникла мысль, превратившаяся в стойкое убеждение (истинная убежденность тогда приравнивалась к подвигу), что меня надо дополнительно чему-то учить.

Учить, чтобы я зря не слонялся по двору, не лазал по чердакам и подвалам и не водился со всякой шпаной. Я пытался возразить, что чердаки и подвалы меня не влекут и со шпаной я и не думал водиться, поскольку настоящая шпана не каждого примет.

Но родители, напуганные всякими дурными примерами, меня не слушали. Для моего обучения они, хорошенько подумав и посоветовавшись со знающими людьми (самыми знающими считались наши соседи по коммунальной квартире – те, у кого был телевизор), выбрали музыку. Это казалось занятием особым, привилегированным (в отличие от шахмат, по своему дворовому статусу занимавших место рядом с картами и домино), а они всегда мечтали о привилегиях.

Но жизнь их этим не баловала, и мои родители надеялись: уж если не они, то хотя бы я…

Прежде всего они спросили меня, на каком инструменте я хотел бы играть. Я с уверенностью назвал баян – и не потому, что Кот Баян когда-то мне встречался в сказках. Мне казалось, что учиться музыке стоит лишь для того, чтобы играть в гостях или, как тогда говорилось, в компаниях. В гости же рояль или арфу не потащишь (да и смешно было бы тащить), а вот баян – в самый раз, пожалуйста.

Поэтому я упорно стоял за баян и ни на что прочее (остальные инструменты были для меня именно прочими) не соглашался.

Но однажды передо мной раскрылись волшебные свойства другого инструмента, стоявшего у наших соседок, сестер Алябьевых – Тамары Аркадьевны и Катерины Аркадьевны. Сухопарые, высокие, надменные, они носили длинные халаты, расшитые павлинами, курили папиросы и по утрам кропотливо пили кофе (вся наша квартира в отличие от них глушила чай). Телевизора у них не было, но зато в углу маленькой комнатушки стояло пианино, называемое ими почему-то роялем.

Сами они на нем почти не играли, но им очень хотелось, чтобы я им что-нибудь сыграл. Я сказал, что не умею, поскольку меня не учили. Но они не спешили со мной согласиться и ответили мне внушительным, упреждающим жестом, словно у них на этот счет было что-то припасено: мол, не спеши со своим неумением…

Они усадили меня на венский стул, стоявший перед роялем. Но им что-то не понравилось, они попросили меня привстать, подложили подушечку и какую-то толстую книгу (кажется, библию всех домохозяек – книгу о вкусной и здоровой пище) и снова усадили. Затем взяли за меня педаль и показали, какие клавиши нажимать: «Черную… черную… белую. Черную… черную… белую».

Я не знал, зачем это нужно, но послушался (все-таки я был в гостях) и стал нажимать, как показано. И вдруг из-под моих пальцев полились дивные звуки – «Лунная соната». Не чьих-нибудь пальцев, а – моих, со ссадинами, царапинами, сломанным ногтем: для меня это стало таким невероятным потрясением, что я забыл про баян и отныне заболел роялем.

III

Разумеется, обучение мне хотелось сразу начать с «Лунной сонаты». Но Тамара Аркадьевна, ставшая моей первой наставницей, затягиваясь папиросой, небрежно сказала, что там очень трудная третья часть (на этих словах она выпустила розовое колечко дыма) – мне не совладать (выпустила подряд два колечка). И усадила меня за этюды Черни, сонатины Клементи и прочий педагогический вздор, призванный подготовить неискушенного новичка, каким был я, к исполнению венских классиков.

Сколько времени уйдет на подготовку (такой вопрос я задал Тамаре Аркадьевне)? Она надменно уклонилась от ответа и лишь произнесла: «Милый, ты же поздно начал – в четырнадцать лет. Поэтому что нам с тобой время. Сколько уйдет – столько уйдет». Но, судя по ее лицу, на котором ответ все же угадывался – таился в глазах и уголках губ, это была вечность. Мне уже казалось, что последний этюд Черни (а он написал их несметное множество) я доучу на смертном одре. И маэстро, тронутый моим прилежанием, сам закроет мне глаза, уронив слезу на свои кружевные манжеты.

Меня охватило беспросветное уныние, и я пожалел – раскаялся в том, что по глупости отказался от баяна и вместе с этим предал Кота Баяна, неусыпного стража и хранителя моих детских сказок.

Единственным спасением для меня был тот самый нотный магазин, куда я зачастил и где стал пропадать – во всех смыслах этого слова. Да, я пропадал там часами, и я – пропадал. Пропадал, как юноши моего возраста пропадают, связавшись с девицами из подпольного оазиса свободной любви, или попросту борделя, куда сносят все добытые правдами и неправдами деньги (у нас в школе старшеклассники со знанием дела поговаривали о таком борделе). Я же этой участи по своему целомудренному воспитанию сумел избежать. Но зато все деньги вместо борделя и школьного буфета с неизменными монстрами подростковых желудков: слоеными, зверски обсыпанными сахарным песком языками, творожными сочниками и пропитанными сиропом ромовыми бабами (дома готовили обед лишь по воскресеньям) тратил на ноты. И поэтому, к ужасу родителей, худел, бледнел, усыхал, становился как спичка.

Этой спичкой, по их словам, оставалось лишь чиркнуть о коробок, чтобы она вспыхнула, обуглилась и сгорела, изошла синеватым дымом.

Бедные родители не догадывались о причине моей худобы, о том, что в моем заветном магазине я на полученные от них деньги с упоением скупал ноты, причем не какие-нибудь простенькие, а – сложнейших произведений. Это был уже не жалкий педагогический, а настоящий концертный репертуар. Сыграть по ним я, конечно, не мог, но мне ничто не мешало поставить их на пюпитр и попытаться разобрать – осилить хотя бы несколько тактов. Всего несколько, но этого было достаточно, чтобы во мне ожили и запылали самые разгоряченные мечты, мечтам же иногда доступно то, чего не могут пальцы.

При этом мне казалось, что по ту сторону пюпитра, из некоего зазеркалья (пианино блестело лаком, как зеркало) на меня наплывает сотканное из воздуха, из тончайших эфирных нитей сумрачное лицо композитора: Моцарта, Бетховена, Шуберта. И его рука, сжимающая гусиное перо, тянется к обратной стороне нотного листа и оттуда выписывает те самые половинки, четвертинки, восьмые и шестнадцатые, которые я с мучительным старанием извлекаю – выковыриваю из клавиатуры.

Так на моем пюпитре оказались и вальсы Равеля. Я попытался разучить несколько тактов и вдруг почувствовал непреодолимое желание сыграть их целиком, от начала до конца, настолько околдовали и заворожили. Мне показалось, что это лучшая музыка, какую я когда-либо слышал, и не просто музыка, а выраженная в звуках тайна обо мне самом.

Тайна, которую я никогда не открыл бы другим, но автор ее неким образом угадал, подслушал и воплотил на бумаге.

Теперь я готов был целыми днями играть и Черни, и Клементи, лишь бы поскорее добраться до Равеля. Но, как я ни старался, как ни мучился, просиживая целыми днями за пианино (родители купили мне собственное), вальсы у меня не получались ни благородными, ни сентиментальными, а – никакими. Черни оставался Черни, а Равель – Равелем, и от отчаяния я их забросил, эти недоступные для меня вальсы.

А вскоре и купленные мною ноты исчезли с пюпитра: то ли обернулись птицами и упорхнули в небеса, то ли попросту где-то затерялись.

IV

И вот в понедельник (мой первый День старой одежды) я снова купил их, эти ноты «Благородных и сентиментальных вальсов». Я бережно раскрыл их, поставил на пюпитр и, как все пианисты, собирающиеся играть с листа, разгладил ладонями страницы, усмиряя их волнообразный выгиб. Разгладил и вдруг заметил, что они на моих глазах странно суживаются до размеров маленького оконца, причудливо свертываются и уходят некоей проекцией в неведомое пространство по ту сторону пюпитра.

Я невольно протянул туда же руку, но рука моя в это пространство не попадала: ее что-то выталкивало, словно упругий мяч из воды. «Что за чудеса! Что за фокусы!» – воскликнул я удивленно и вдруг понял, что это пространство не имеет физических измерений и доступно лишь некоему умственному – волевому – усилию. Я невольно приподнял над головой мою старую шляпу и вытер ладонью лоб…

И тотчас оттуда, из зазеркалья моего пианино, до меня донесся глуховатый, слегка надтреснутый голос. Я никогда его раньше не слышал, но мог поклясться, что это голос самого Мориса Равеля:

– Ну что, старина, ты все-таки хочешь одолеть мои вальсы? Дерзай, приятель. Теперь у тебя все получится.

Я не без страха (суеверного ужаса) вступил в разговор, но все-таки постарался, чтобы мой голос не слишком дрожал:

– Почему вы так считаете? Я в этом не уверен. В музыке я жалкий дилетант-недоучка. Да и играю всего по часу в день, пока соседей нет дома. К тому же я поздно начал – в четырнадцать лет.

Он помолчал, чтобы возразить мне не сразу, а лишь после того, как возникнет обманчивая уверенность, будто он со мной согласился.

– Это не столь уж важно, дружище. Я играю не намного лучше тебя, а с этими вальсами неплохо справляюсь. Я даже записал их на пластинку. Можешь послушать. Мне за себя не стыдно.

– Послушаю, спасибо. А если быть дилетантом не важно, то что же, в конце концов, важно?

Он снова ответил не сразу, словно на этот раз ему нужно было убедиться, что я его верно пойму и от меня не ускользнут некие существенные оттенки смысла, которые ему хотелось донести.

– Важно то, что мы оба с тобой благородные и сентиментальные чудаки. Нам эти вальсы, собственно, и предназначены. Открою тебе секрет. Может быть, даже страшную тайну. – Он понизил голос, словно собираясь пугать детей, но при этом имея в виду скорее взрослых. – Я писал их для себя самого и – для тебя.

– Когда вы их писали, меня и на свете не было.

– Ах, милый мой, это не значит, что тебя не было вообще. Ты был, но в ином пространстве – так же, как и я сейчас. Меня рядом с тобой нет, но мы разговариваем. Кроме того, протяни руку за пюпитр, и я отсюда, из зазеркалья, пожму ее. Ну, смелее…

Я не без робости снова протянул руку и… почувствовал пожатие его руки.

– О, маэстро!

– Видишь, моя рука не холодная, не ледяная, как у мертвецов. Значит, я не мертвец, а живой. Вот и ты был живым, когда я писал эти вальсы. Вернее, не ты, а твоя душа, души же у нас с тобой, похоже, родственные, хотя я француз, а ты – русский.

– Вы полагаете?

– Я в этом уверен. Мы оба ненавидим пошлость, расплодившуюся за последнее время и у нас, и у вас, хотя вы и Третий Рим… гм… простите меня за шутку.

– Почему же? Для нас это не шутка. Мы по-прежнему считаем себя Третьим Римом.

– Ну, и исполать, как говорится. Считайте себе, кем вам угодно… Нас же не убудет с того, что мы – Пятая Республика. А я с вашего позволения продолжу. Мы с вами придерживаемся старомодных понятий о чести, о служении высшим идеалам, о рыцарском поклонении даме. Ну, и мало ли что еще нас сближает… К примеру, костюм. Мы с вами одинаково старомодно одеваемся, предпочитаем не крикливые, а сдержанные тона. И до зеркального блеска начищаем ботинки.

– Допустим, но я все же о другом. По части поклонения дамам все-таки вы как француз впереди. Мне же в любви всю жизнь отчаянно не везло. Это даже скверно, отвратительно, как мне не везло. Плюнуть хочется, если вдруг вспомню.

Тут он стал сухо покашливать, посапывать, издавать фыркающие звуки, явно закипая гневом.

– А кому везло?! – в гневе воскликнул он тонким голосом, почти фальцетом, вибрирующим на верхних нотах. – Кому, я вас спрашиваю?! Одинокому и глухому Бетховену, имевшему несчастье влюбиться в эту кокетку и пустышку Джульетту Гвиччарди?! Шуберту, привязанному однополой любовью к своему близкому другу и умершему если не от сифилиса, то от брюшного тифа?! Брамсу, изнемогавшему от любви к Кларе Вик, когда ее муж и его учитель Роберт Шуман лежал в сумасшедшем доме?! Прокофьеву, которого развели с женой-иностранкой и вынудили жениться на комсомольской активистке и патриотке?!

Я возразил, стараясь не терять учтивости и любезности:

– Слишком много примеров, и все равно мой для меня, уж вы простите – единственный. Я вынужден признать, что семейная жизнь у меня, увы, не сложилась. Меня любила лишь одна моя собака.

– Ах, как вы, русские, умеете себя жалеть, – ворчливо заметил он. – Бросьте. Ваша бывшая жена и сейчас вас любит и готова к вам вернуться. Впрочем, я бы этого не хотел. Это отвлечет вас от главного.

– Что же для меня главное?

– Музыка, – ответил он с недоумением, означавшим, что другого ответа быть не может. – Вам, сударь, еще надо многое выучить и сыграть. Отчитаться перед вечностью, так сказать.

– О, вечность! И мне с моими корявыми, негнущимися пальцами перед ней отчитываться?

– Да, вам с вашими пальцами. Недаром вы сегодня так торжественно оделись. Как на праздник. Поэтому прежде всего будьте любезны выучить наши вальсы. – Он выделил голосом особо значимое слово. – Затем, пожалуйста, мою «Лодку в океане»: она долго и с трудом выучивается, но легко играется. Затем что-нибудь Дебюсси… только не «Остров радости»: это весьма двусмысленная пьеса. Что они там выделывают, на этом острове, хотел бы я знать. Впрочем, извините за шутку, не подобающую французу. Ну, а остальное на ваше усмотрение… Чайковский, Рахманинов, гениальный и божественный Скрябин. И, ради Всевышнего, бросьте эту скверную привычку разговаривать с самим собой. Тоже мне старик нашелся. В вашем-то возрасте… Лучше с Богом разговаривайте, как Бетховен. Хотя это не каждому дано, но вы сможете…

– С Богом? Никогда не пробовал, но… попробую, раз вы советуете. Вы же для меня в музыке почти как бог.

– Ну, это лишнее. – Он счел нужным показать, что ему не чужда скромность. – А так все правильно. Молодцом. За работу, дружище! Дерзайте!

Голос оборвался, и я почувствовал себя так, словно очнулся после обморочного сна. «Что же это было?» – спросил я себя вслух и вдруг вспомнил свое обещание расстаться с дурной привычкой. «Что это было?» – повторил я уже не вслух, а про себя, и этот по-новому заданный вопрос стал для меня ответом.

V

Смеркалось; углы моей комнаты затягивало полупрозрачным сиреневым сумраком, а в коридоре было совсем темно, словно в пузырьке из-под чернил, если поднести его к глазу. Но я люблю такое время, когда еще можно не зажигать унылый электрический свет. Вот только малиновый шар солнца совсем опустится за горизонт, придется включить настольную лампу, а пока… сумерки скрадывают привычные очертания предметов, лишают их плотности, вещественности, придают им что-то зыбкое, призрачное, нездешнее.

Страшновато. Того и гляди прошмыгнет домовой в заштопанных полосатых штанах на подтяжках; леший, желая полакомиться сладеньким, потянется кошачьей лапой к сахарнице, приподнимет крышку и хватит целую горсть; болотная кикимора (у нас тут неподалеку пруды и лесные топи) обчихает, обсморкает все углы, повсюду развесит сушиться свое тряпье.

Впрочем, это мои фантазии. Даже после разговора с Равелем я не верю в сверхъестественное. Для меня достаточно естественных причин, чтобы объяснить происхождение любого якобы чудесного явления, и самая веская из них – воображение.

Уж оно-то вам преподнесет любое чудо.

Вот, скажем, шевельнулось, двинулось что-то в сумрачном углу моей комнаты, и мне уже кажется…

– Сынок, ты опять от меня спрятался. А ну-ка выходи. Там же душно, в этом гардеробе, и пахнет нафталином. У тебя может разболеться голова. Ты очень чувствителен к запахам…

Нет, не кажется, а я вижу – вижу воочию, как от стены отделилась призрачная фигура моей умершей матери, неслышными шагами прошла по комнате, простирая руки перед собой, и постучала в дверцу гардероба. Пришлось и мне протянуть руку и скрипнуть дверцей, как будто я и впрямь выбрался из гардероба, где уже устал сидеть, дожидаясь ее прихода.

– Вот я, мама.

– Ты всегда был умницей. Ну, расскажи, как ты тут без меня?

– У меня все хорошо. Видишь, живу по-прежнему в нашей квартире. Меня недавно подлечили в больнице – почти даром. Я по-прежнему бережлив, экономен, вот донашиваю старую одежду.

– А мои платья выбросил?

– Нет, они висят на прежнем месте.

– Не выбрасывай, пожалуйста. Ах, как бы я хотела их надеть! Особенно мое синее в белый горошек – по моде пятидесятых годов. Мне оно так шло. Оно такое красивое и к тому же… немного волшебное. – Мать решила упомянуть о том, о чем могла бы не упоминать, но не сдержалась и готова была упрекнуть себя за это.

– Что же в нем волшебного? – Я позволил себе лишь слегка улыбнуться, показывая, что она может верить в любое волшебство, наделять этим свойством любую вещь и все равно останется моей любимой матерью.

Она так же улыбнулась моему неверию, простительному для ее любимого сына.

– Вы здесь этого не понимаете, и я, к сожалению, не смогу тебе объяснить. Но в каждом из платьев – душа, как вообще в старых одеждах.

– Выдумщица ты моя. Ну, а ты как?.. Чуть было не сказал: поживаешь. Но, наверное, это неуместно.

– Вполне уместно. Я хорошо устроена. Мне выделили комнату, тихую, уютную, как в доме престарелых. На подоконнике – мои любимые цветы. Но что ж ты не ездишь ко мне на могилку? Там оградка покосилась и все репейником заросло.

Я только и мог ей ответить:

– Прости, пожалуйста. Очень много дел.

– Да какие тут у вас дела? Вот у нас ходят слухи, что скоро… суд.

Чтобы попусту не думать, о каком суде идет речь, я счел за лучшее принять сказанное на свой счет.

– Мама, суд уже был. И по суду дачу у меня отняли. Я не смог ничего доказать. Я не член дачного кооператива, а то, что я вложил такие деньги в ее постройку и прожил там всю жизнь, никого не волнует.

– Сочувствую, милый, но я про другое. Скоро Страшный Суд.

– Не думаю, чтобы он был страшнее наших судов.

– Ах, не говори так. Грех.

– Бог простит, если, конечно, Он есть.

– А ты сомневаешься? – спросила мать так, словно следующим шагом после признания моих сомнений могла быть лишь готовность расписаться в собственной глупости.

– Как я могу судить о том, чего не видел? – Я воздержался от следующего шага и ответил вопросом на вопрос.

– А музыка? Ведь ее ты тоже не видишь…

– Но я слышу. – Я пожал плечами в знак своей невольной способности слышать.

– А Бога разве ты не слышишь?

– Мамочка, слушать музыку и слышать Бога – разные вещи.

– Одинаковые.

– Какая ты у меня заядлая спорщица. Хорошо, но ведь музыка бывает и демонической…

– Никогда!

– Почему же тогда некоторые знатоки и любители избегают слушать, скажем, «Дьявольские трели» или Девятую сонату Скрябина, называя ее черной мессой?

– Потому что они глупцы. Черная месса – это умц… умц… умц. Электрогитара, ударные и микрофон. Иными словами, все примитивное, серое, скучное, бездарное. Сонаты же Скрябина в творческом отношении гениальны.

– Равель назвал их божественными.

– Вот! Вот именно! И он прав. – Мать оживилась, обнаружив свидетельство своей правоты в словах Равеля и моих словах.

– Что ж, спасибо за лекцию. Ты утерла мне нос. И по заслугам. Так мне и надо.

– Неужели обиделся? Вот уж зря… Это не мои мысли. Лекции по воскресеньям нам читает один из ангелов нижнего чина. Впрочем, извини, мне пора. Мне позволили быть с тобой совсем недолго. – Мать поцеловала меня в лоб и, не поворачиваясь ко мне спиной, стала неслышными шагами удаляться в глубину комнаты. – Исчезаю и даю тебе повод счесть мое появление всего лишь плодом твоего воображения. Разреши я сама зажгу тебе свет.

Мать напоследок тронула выключатель. Вспыхнули сразу две лампы в светильнике, замигали, погасли и снова вспыхнули.

Но ее уже не было.