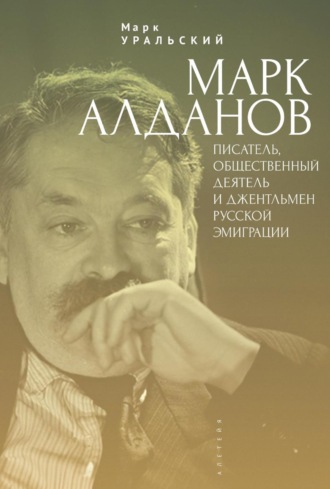

Марк Уральский

Марк Алданов. Писатель, общественный деятель и джентльмен русской эмиграции

Касаясь редкой в его публицистике еврейской темы, Марк Алданов в историческом этюде «Русские евреи в 70-х – 80-х годах» писал:

Будет вполне естественно, если будущее историографы русской интеллигенции, как дружеские расположенные к евреям, так и антисемиты, начнут новую главу ее истории, с тех лет, когда евреи стали приобщаться к русской культуре, так как роль евреев в культурной и политической русской жизни в течение последнего столетия было очень велика. Главу эту следует начинать с конца 70-х и начала 80-х годов минувшего века.

<…>

Александр II не был антисемитом. Можно, пожалуй, при желании даже сказать, что он был расположен к евреям, особенно в первую половину своего царствования. В законах о судебной реформе, осуществленной в 1864 г., не имеется нигде каких-либо ограничений для евреев. В училища и гимназии евреи принимались на равных правах с другими учащимися. Евреи имели право держать экзамены и получать офицерские чины. Они также могли получать дворянское звание и нередко получали его. Получив чин действительного статского советника или тайного советника, орден св. Владимира или первую степень какого-нибудь другого ордена, еврей становился дворянином.

Несправедливости для евреев были связаны с отбыванием воинской службы. Немногим известно, что при Николае I евреев-солдат было пропорционально больше в отношение численности еврейского населения, чем солдат-христиан, так как при рекрутском наборе евреи обязывались поставлять 10 солдат на тысячу, а христиане – только 7. Этим объясняется, что в войнах 1828, 1830 и 1854–55 годов принимало участие очень много евреев. Но с введением всеобщей воинской повинности эта несправедливость отпала. Почти все позднейшие ограничения евреев были проведены уже в царствование Александра III.

…в эпоху Александра II вся богатая еврейская буржуазия была совершенно лояльно настроена по отношению к монархии. Именно в это время создались крупные состояния Гинзбурга, Поляковых, Бродских, Зайцевых, Болоховских, Ашкенази. <…> В начале царствования Александра II откупщик Евзель Гинцбург основал в Петербурге свой банк, который вскоре занял в столице первое место в банковской сфере <…>. Владелец нового банка стал гессенским консулом в Петербурге, и он оказал немало услуг гессенскому великому герцогу в Дармштадте. За это Гинцбурги получили в 1871 г. от великого герцогства баронский титул. Супруга Александра II была сестрой великого герцога гессенского, и Александр II, который никогда ни в чем не отказывал своим бедным немецким родичам, <…> по просьбе великого герцога <…> он утвердил баронский титул Гинцбургов и в пределах России.

<…>

Дом барона Горация Гинцбурга, второго члена баронской династии, посещали выдающиеся представители русской интеллигенции: Тургенев, Гончаров, Салтыков, братья Рубинштейны, Спасович, Стасов50. Гораций Гинцбург поддерживал добрые отношения с высшей аристократией и даже некоторыми членами царствующего дома, особенно с принцем Ольденбургским51.

Почти в то же время другой еврей, Самуил Поляков, приступил к сооружению железных дорог. Он построил 6 железнодорожных линий. В последние годы три брата Поляковы стали потомственными дворянами и тайными советниками. И Гинзбург, и Поляковы <и другие еврейские миллионеры52 – М.У.> жертвовали крупные суммы на различные учреждения и на благотворительность. <…> эти евреи искренне любили царя и горько плакали, когда первого марта он был убит.

Как бы странно это ни звучало, но так же были настроены и многие бедные евреи, которые не пользовались никаким почетом, не получали ни титулов, ни медалей.

<…>

…думаю, что и евреи-революционеры в ту пору не испытывали к Александру II той ненависти, которую испытывали к нему некоторые русские террористы-дворяне, как Герман Лопатин, Екатерина Брешковская или Вера Фигнер. <…> ….революционеры, вышедшие из народных низов, сохранили в глубине своей души память о том, что всё же Александр II освободил крестьян от рабства, – в то время, как для русских дворян цареубийство было в какой-то мере «традицией» (вспомним судьбу Петра Третьего и Павла Первого) …несколько евреев, принимавших участие в покушении на жизнь Александра II, сочли нужным подчеркивать, что в мировоззрение доминировал социалистический, а не революционный и террористический элемент.

<…>

По-видимому, у многих революционеров-евреев было на первом плане стремление к социальной справедливости, укрепившись в них от сознания, в каких тяжких экономических условиях находилась в России преобладающая часть еврейского населения.

<…>

Экономическое положение еврейских народных масс при Александре II было ужасно. Но, по-видимому, евреи обладают двумя <исторически, в течение долгой жизни в рассеянии – М.У.>, сложившимися характерными особенностями: стремлением к социальной справедливости и чувством благодарности, – или, по меньшей мере, отсутствием слишком острой враждебности к тем властителям, которые проявляют к ним доброту или просто терпимость [АЛДАНОВ (I) С. 49–51].

Нельзя не отметить, что будучи «западником», Алданов, тем не менее, резко критически оценивал некоторые высказывания русских «западников» ХIХ столетия:

В самое лучшее, вероятно, время всей русской истории, в царствование Александра Второго, в пору истинно необыкновенного расцвета русской культуры, что многие знаменитые европейцы признавали и восторгались – какие цитаты можно было бы привести, цитаты в русскую историю и не попавшие! – Но такой умный и образованный человек, как Кавелин, вдобавок весьма умеренный по взглядам, писал такие письма, которые могли бы очень пригодиться Альфреду Розенбергу. «А что такое вообще Москва? Боже великий! Бухара и Самарканд – более, кажется, европейские города!» Несколько позднее он столь же компетентно высказался и о русской культуре вообще: «Кругом все валится. Нет явления, производящего сенсацию, которое бы не свидетельствовало о преждевременном растлении, о гнилом брожении, которому не видать ни конца, ни края. За что ни возьмись – все рассыпается под руками в гниль… Музыка российская в новых произведениях, по моему мнению, есть последнее слово отрицания музыки. О литературе и не говорю: ее нет; только Салтыков (Щедрин) составляет блистательное исключение: этот растет не по дням, а по часам как обличитель пошлости и навоза, в которых мы загрязли по уши, пребывая в нем даже с каким-то Wohlbehagen53. Я часто спрашиваю себя, да уж не взаправду ли мы туранцы54 <…>? Что ж в нас европейского? Азия, как есть Азия».

Это было сказано в пору Толстого, Достоевского, Тургенева, «<Могуей> кучки55», Чайковского [АЛДАНОВ (VI)].

Особенностью алдановского «западничества» было категорическое неприятие любых уничижительных коннотаций в отношении русской культуры, когда речь шла об общеевропейском культурном космосе. Однако в отношении политического устройства Российской империи он, будучи либеральным демократом, всегда придерживался жестко критической линии. Так, например, по мнению Алданова политика государственного антисемитизма, проводившаяся русским правительством после убийства Александре II, полностью дискредитировала власть в глазах всех слоев многомиллионного еврейского сообщества.

При Александре III начались погромы, издавались антисемитские законы и вводились правовые ограничения против евреев56. Эта полоса вызвала всеобщее разочарование и среди представителей еврейской буржуазии, и среди привилегированных элементов. Часть их пыталась, правда, без большого успеха, сохранить свои верноподданнические позиции. <…> Однако, <что> было <…> возможно и естественно <…> при Александре II, <…> стало просто смешным при его приемнике. Привязанность к Александру III даже еврейских магнатов выглядела бы «односторонней», без малейшей встречной приязни. Об отношении к режиму со стороны еврейской интеллигенции и говорить нечего. Следы этого жестокого разочарования можно легко обнаружить у еврейских писателей того времени [АЛДАНОВ (I) С. 53].

Несмотря на «жестокое разочарование», которое подталкивало радикально настроенные группы еврейской молодежи к участию в антиправительственной революционной деятельности, процессы аккультурации евреев не замедлялись, а напротив, набирали все большие и большие обороты. В результате этого:

Разрыв между <передовым отрядом> российского еврейства, все более интегрировавшимся в русское общество, и основной массой их единоверцев все более увеличивался. Они постепенно даже начинали говорить <на разных языках> в прямом смысле этого слова.

В 1897 г. 5 054 300 (96,90%) российских евреев назвали жаргон, т. е. идиш, родным языком. Далее шли русский язык – 67 063 (1,28%), польский – 47 060 (0,90%) и немецкий – 22 782 (0,44%). При этом по-русски умели читать <несколько менее половины (45%) взрослых евреев мужского пола> и четверть женского. По знанию <русской грамоты> евреи занимали одно из первых мест среди народов России; они отставали от немцев, но опережали русских.

<…>

Дети еврейской элиты ходили в русские гимназии, учились в русских университетах, постепенно они становились людьми русской культуры. Не для всех это означало разрыв с еврейством. Так, <близкий по жизни Алданову> Алексей Гольденвейзер, сын известного киевского адвоката А. С. Гольденвейзера, учился в престижной Киевской Первой гимназии вместе с будущим профессором богословия В.Н. Ильиным, сыном философа и публициста кн. Е.Н. Трубецкого – Сергеем и будущим министром иностранных дел петлюровского правительства А.Я. Шульгиным. Впоследствии, став, как и его отец, адвокатом, Гольденвейзер-младший принимал активное участие в <еврейской политике> в Киеве; он, конечно, понимал язык еврейской <улицы>, но, по его собственному признанию, идиш был для него <малознакомым> языком [БУДНИЦКИЙ (I). С. 2–43].

Среди шести урожденных киевлян-писателей, вошедших в «золотой фонд» русской литературы ХХ в., – Михаил Булгаков, Максимилиан Волошин и Константин Паустовский, трое – Марк Алданов, Бенедикт Лифшиц и Илья Эренбург имели еврейское происхождение. Однако никто из них никакого отношения к еврейству, кроме «корней», не имел. Лифшиц и Эренбург по сугубо «духовным» соображениям крестились, Алданов, хотя от религии дистанцировался, тем не менее, похоронен был в Ницце не на еврейском, а на общем муниципальном кладбище.

Типичным примером аккультурации и ассимиляции является и семья Ионы Зайцева. Все его внуки, правнуки и правнучки лишь происходили «из евреев», но душой и сердцем полностью были связаны с русской и европейской литературой и русской и западноевропейской культурной традицией. Ни писатель Марк Алданов, ни его родная сестра писатель Любовь Полонская, ни его жена переводчица Татьяна Зайцева-Ландау (Алданова), приходившаяся ему кузиной, ни другая кузина, сестра жены Вера Зайцева-Хаскелл, ни племянница – поэтесса Гизелла Лахман, ни племянник – поэт и переводчик Рауль Робиненсон, ни другие потомки Ионы Зайцева, заявившие себя на сцене европейской культуры, ни в какой степени не имели отношения к еврейской среде и духовности.

Генеалогическое древо Марка Алданова в той его части, что идет по материнской «зайцовской» линии, являет собой интереснейшую картину, из которой явствует, что Марк Алданов состоит в различных (по отдаленности) степенях родства с целым рядом крупнейших филологов и литературоведов ХХ столетия. Двоюродным братом Алданова является Яков Малкиель – знаменитый американский этимолог и филолог, специалист по романским языкам, троюродными братьями которого – по отцовской линии, были знаменитые филологи и историки литературы Юрий Николаевич Тынянов и академик Виктор Максимович Жирмунский. Примечательно также, что Юрий Тынянов является одновременно и видным историческим романистом, писавшим, в частности, как и Алданов, и примерно в то же время об эпохе царствования Павла I (повесть «Подпоручик Киже», 1927 г., «Восковая персона», 1931 г.). Неизвестно, знал ли Алданов о своем далеком родстве с Ю. Н. Тыняновым, но отзывался он о нем – советском, а значит не свободном «от системы ”заданий”» художнике (sic!) – с большим уважением, и в первую очередь именно как об историческом романисте.

В исторических его вещах нет ни пресмыкательства, ни желания угодить начальству.

Кроме того, он ученый человек и добросовестный исследователь: он хорошо изучил ту эпоху и тех людей, о которых пишет.<…> Его исторические персонажи выписаны чрезвычайно тщательно, точно, иногда очень тонко, но это все-таки не живые люди. <…> Со всем тем и он, бесспорно, даровитый человек <…>. Вполне возможно, что из него выйдет большой писатель. Я очень этого желаю, но не очень в это верю [АЛДАНОВ (II) С. 178].

Выстраивая цепочку знаменитостей-гуманитариев по «зайцевской» линии, нельзя не упомянуть имя Френсиса Джеймса Герберта Хаскелла (Haskell), выдающегося английского ученого в области истории искусства Нового времени, профессора Оксфордского университета – см. [GRIENER]. Он приходился Алданову двоюродным племянником, т.к. был сыном его кузины Веры Хаскелл и соответственно родным племянником жены.

Двоюродным братом Алданова является Мануэль Зайцев (Saitzew) – внук Ионы Зайцева от младшего сына Моисея, известный швейцарский ученый-экономист, профессор Цюрихского университета, специализировавшийся в области управления и организации железнодорожного транспорта57.

От природы Марк Алданов обладал исключительной способностью к иностранным языкам: владел французским, немецким и английским, отлично знал – это особо отмечено в его гимназическом аттестате, латинский и древнегреческий. А вот родного ему еврейского языка Алданов, как ни странно, совсем не знал. Об этом он писал 15 июля 1950 года своему знакомому А.И. Погребецкому, предложившему ему посетить Израиль с курсом лекций:

Нисколько бы не отказался бы и от лекций, но на каком же языке? Ведь я, к сожалению, еврейского языка не знаю [Инт… К ВАМ. С. 248].

То, что полиглот Алданов не знал идиш указывает на исключительно высокую степень ассимиляции его ближайшего окружения. Ну, а незнание им иврита, свидетельствует об отсутствии у него даже начального еврейского религиозного образования, которое в традиционных еврейских семьях было обязательным для мальчиков. В противном случае, имея вкус и способности к изучению иностранных языков, он, несомненно, в детстве выучил бы эти языки.

Из всего этого явствует, что Марк Ландау (Алданов) рос и воспитывался в сугубо русской атмосфере, а посему всегда и во всем искренне ощущал себя русским человеком. Эта, без натяжек и оговорок, жизненная позиция никогда им не манифестировалась в форме нарочитого ура-патриотизма, но она недвусмысленно прочитывается из высказываний в его частной переписке и литературных произведениях:

Он очень любил Россию – той особенной любовью, какой ее любят некоторые из русских инородцев58.

Для представителей его поколения – полностью ассимилированных в русской среде выходцев из богатых еврейских семейств Ст.-Петербурга, Киева, Одессы.., такого рода «русскоцентризм» был явлением типичным. Ассимилированные еврейские интеллектуалы испытывали восторженно-прозелитское, зачастую умилительное чувство любви ко всему русскому. Их разговорный и литературный язык нередко демонстрировал навязчивую любовь к «истинно-русским» оборотам речи и поговоркам. Такова, например, речевая стилистика культурного преуспевающего еврея-адвоката Семена Исидоровича Кременецкого – героя романов Алданова «Ключ», «Бегство», «Пещера». Этот персонаж, по словам В. Набокова, «родился и жил в воображении одного только Алданова», но при этом оказался столь ему удавшимся с точки зрения «типичности», что современники упорно искали его прототип в своей среде – см. [БУДНПОЛЯН. С. 364].

Неприязнь к подобного рода самовыражению со стороны Алданова и ему подобных интеллектуалов подогревалась еще и тем, что слащаво-умильное любование «исконно-посконным» являлось тогда, как, впрочем, и ныне, своего рода маркером черносотенного консерватизма, носители которого упорно отстаивали изжившую к тому времени себя концепцию «официальной народности»59. Основной же настрой русского интеллигентского сообщества в целом, особенно литераторов, был в начале ХХ в. выражено «западническим». Модернистские течения в русской культуре – так называемые «декаденты» и выступавшие с позиций мистически окрашенного провиденциализма символизма, отнюдь не тяготели к «корням» – см., например, [ДОЛИН]. В их представлении это была тема реалистов, которые, по определению Константина Бальмонта, «всегда являются простыми наблюдателями»:

Реалисты схвачены, как прибоем, конкретной жизнью, за которой они не видят ничего, – символисты, отрешенные от реальной действительности, видят в ней только свою мечту, они смотрят на жизнь – из окна. <…>.

Две различные манеры художественного восприятия, о которых я говорю, зависят всегда от индивидуальных свойств того или другого писателя, и лишь иногда внешние обстоятельства исторической обстановки соответствуют тому, что одна или другая манера делается господствующей.

<…>

В то время как поэты-реалисты рассматривают мир наивно, как простые наблюдатели, подчиняясь вещественной его основе, поэты-символисты, пересоздавая вещественность сложной своей впечатлительностью, властвуют над миром и проникают в его мистерии. Создание поэтов-реалистов не идет дальше рамок земной жизни, определенных с точностью и с томящей скукой верстовых столбов. Поэты-символисты никогда не теряют таинственной нити Ариадны, связывающей их с мировым лабиринтом Хаоса, они всегда овеяны дуновениями, идущими из области «запредельного» и потому, как бы против их воли, за словами, которые они произносят, чудится гул еще других, не их голосов, ощущается говор стихий, отрывки из хоров, звучащих в Святая Святых мыслимой нами Вселенной. Поэты-реалисты дают нам нередко драгоценные сокровища – такого рода, что, получив их, мы удовлетворены – и нечто исчерпано.

<…>

Я сказал бы также, что декадент, в истинном смысле этого слова, есть утонченный художник, гибнущий в силу своей утонченности. Как то называет самое слово, декаденты являются представителями эпохи упадка. Это люди, которые мыслят и чувствуют на рубеже двух периодов, одного законченного, другого еще не народившегося.

Они видят, что вечерняя заря догорела, но рассвет еще спит где-то за гранью горизонта; оттого песни декадентов – песни сумерек и ночи. Они развенчивают все старое, потому что оно потеряло душу и сделалось безжизненной схемой. Но, предчувствуя новое, они, сами выросшие на старом, не в силах увидеть это новое воочию, – потому в их настроении, рядом с самыми восторженными вспышками, так много самой больной тоски [БАЛЬМОНТ].

Со своей стороны, реалисты – в первую очередь представители натуральной школы (критического реализма), уже со второй половины ХIХ в. – Салтыков-Щедрин, Николай Добролюбов, Дмитрий Минаев, Лев Толстой и др. – выступали с очень жесткими и нелицеприятными обличениями традиционных устоев русской жизни, русского характера и народа в частности. В начале ХХ в. подобного рода критика на русской культурной сцене звучала повсеместно: Максим Горький, Леонид Андреев, Александр Куприн, Иван Бунин, Скиталец, Семен Юшкевич, Евгений Чириков и др.

Все культурные слои русского общества жаждали коренной европеизации страны. Поэтому общим для тогдашних вольнодумцев-интеллектуалов, как русского, так и еврейского происхождения, являлась враждебность, проявляемая по отношению к царскому двору и особенно царскому правительству, непреклонно стоявших на ретроградско-охранительских позициях.

Русская интеллигенция была инструментом разрушения <массового сознания>. Интеллигент прежде всего был врагом царской автократии и всего ею созданного. Его враждебность могла принимать и действительно принимала различные формы, но она присутствовала всегда, и это было той самой базовой характерной особенностью, которая ставила интеллигенцию вне всех прочих слоев российского общества. Можно сказать, что интеллигенция была не столько классом, сколько состоянием ума и духа [УСПЕНСКИЙ Б.].

По этой причине в царствование Николая II:

… Двор Его Величества и русское литературное сообщество в целом являли собой два враждебных лагеря. Лев Толстой – величайший русский писатель и моральный авторитет мирового уровня, в своем личном послании Николаю II (1902 г.) нелицеприятно, руководствуясь, по его словам, «только желание<м> блага русскому народу и Императору», писал:

«Любезный брат! Такое обращение я счел наиболее уместным потому, что обращаюсь к вам в этом письме не столько как к царю, сколько как к человеку – брату. Кроме того, еще и потому, что пишу вам как бы с того света, находясь в ожидании близкой смерти. <…> Если лет 50 тому назад при Николае I еще стоял высоко престиж царской власти, то за последние 30 лет он, не переставая, падал и упал в последнее время так, что во всех сословиях никто уже не стесняется смело осуждать не только распоряжения правительства, но самого царя и даже бранить его и смеяться над ним».

Запанибратская форма обращения к Государю, как и поучительно-наставительный тон письма со стороны российского подданного в эпоху «Золотого века» русской литературы, когда Пушкин и Жуковский принимались при Дворе и удостаивались высочайшей милости – личного общения с Государем, звучали бы как что-то немыслимо дикое и в высшей степени неучтивое. Но в <начале ХХ в.> сакральный ореол Государя уступил место галерее уничижительных карикатур на Самодержца всея Руси и самодержавие как принцип властвования. С самого начала царствования Николая II отношения между Двором Его Величества и русским литературным сообществом в целом, являлись, мягко говоря, неприязненными [УРАЛЬСКИЙ М. (III). С. 165].

Однако вернемся к юному Марку Ландау. С большой долей уверенности можно полагать, что его родители были людьми европейски образованными и не религиозными. Поэтому, будучи ребенком, Марк Ландау в хедере не учился, а по достижении 10-летнего возраста поступил в Пятую киевскую классическую гимназию, открытую в самый год его рождения. У киевских обывателей гимназия именовалась не иначе как «Печерской», по месту своего расположения на Печерске – в уютно прислоненной к Киево-Печерской Лавре и городской крепости части старого города. В 1899 г. в честь 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина на средства преподавателей и учеников – в их числе и Марка Ландау, перед гимназией был установлен небольшой бюст поэта. Николай Бердяев вспоминал:

Атмосфера Печерска была особая, это смесь монашества и воинства. Там была Киево-Печерская лавра, Никольский монастырь и много других церквей. На улицах постоянно встречались монахи. Там была Аскольдова могила, кладбище на горе над Днепром <…>.

Вместе с тем Печерск был военной крепостью, там было много военных.

Это старая военно-монашеская Россия, очень мало подвергавшаяся модернизации.

<…>

К Печерску примыкали Липки, тоже в верхней части Киева. Это дворянско-аристократическая и чиновничья часть города, состоящая из особняков с садами.

<…> Это уже был мир несколько иной, чем Печерск, мир дворянский и чиновничий, более тронутый современной цивилизацией, мир, склонный к веселью, которого Печерск не допускал. По другую сторону Крещатика, главной улицы с магазинами между двумя горами, жила буржуазия. Совсем внизу около Днепра был Подол, где жили главным образом евреи, но была и Киевская духовная академия.

<…>

В Киеве всегда чувствовалось общение с Западной Европой [БЕРДЯЕВ. (I). С. 3].

В контексте последнего замечания философа отметим, что писатель Марк Алданов – единственная европейская знаменитость, которая вышла из стен Киево-Печерской гимназии!60

Об атмосфере в киевских гимназиях по линии «русские – евреи», которая царила в предреволюционные годы, дает представление автобиографическая зарисовка Константина Паустовского61, выпускника старейшей (основана в 1809 г.) и наиболее престижной в Киеве Первой классической гимназии62:

О евреях в гимназии.

Перед экзаменами в саду была устроена сходка. На нее созвали всех гимназистов нашего класса, кроме евреев. Евреи об этой сходке ничего не должны были знать.

На сходке было решено, что лучшие ученики из русских и поляков должны на экзаменах хотя бы по одному предмету схватить четверку, чтобы не получить золотой медали. Мы решили отдать все золотые медали евреям. Без этих медалей их не принимали в университет.

Мы поклялись сохранить это решение в тайне. К чести нашего класса, мы не проговорились об этом ни тогда, ни после, когда были уже студентами университета.

Сейчас я нарушаю эту клятву, потому что почти никого из моих товарищей по гимназии не осталось в живых. Большинство из них погибло во время больших войн, пережитых моим поколением. Уцелело всего несколько человек [ПАУСТОВСКИЙ].

Марк Ландау, несомненно, рос в атмосфере любви и заботливого внимания со стороны взрослых. По всей видимости, не было у него серьезных конфликтов и со сверстниками-гимназистами. Однако никого из своих товарищей по Печерской гимназии Алданов никогда не вспоминал и ни с кем из них, судя по адресатам его обширнейшей переписки, отношений в дальнейшем не поддерживал.

В детстве и отрочестве Марк был, что называется, «спокойный ребенок» – не склонный к проказам и резким эмоциональным взрывам, усидчивый мальчик. Проявлял не только прилежание, но и острый интерес к учению. Был заядлым книгочеем и, обладая прекрасной памятью, рано научился не только подмечать, но и упорядочивать полученную информацию, надежно припрятывая ее на будущее. Эти качества его личности прочитываются из характеристики в аттестате зрелости, который был дан

ЛАНДАУ МОРДЕХАЮ-МАРКУСУ, иудейского вероисповедания сыну купца, родившемуся 26-го октября тысяча восемьсот восемьдесят шестого года, обучавшемуся семь лет в Киево-Печерской Гимназии и пробывшему один год в VIII классе, <отмечается>, что на основании наблюдений его за все время обучения в Киево-Печерской Гимназии, поведение его вообще было отличное, исправность в посещении и приготовлении уроков, а также исполнении письменных работ отличная, прилежание отличное и любознательность ко всем вообще предметам отличная. <…> он обнаружил нижеследующие познания:

<Отметки по всем предметам – «отличные»>

Во внимание к постоянно отличному поведению и прилежанию и к отличным успехам в науках, в особенности же к математике и физике, педагогический совет Киево-Печерской Гимназии постановил наградить его золотою медалью и выдать ему аттестат, предоставляющий ему все права, обозначенные в §§ 129–132 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного 30 июля 1871 года Устава гимназий и прогимназий. г. Киев Июня 3 дня 1904 года.

Окончив в июне 1904 году с золотой медалью гимназию, Марк Ландау в том же году был зачислен на физико-математический факультет киевского Императорского университета Святого Владимира. Здесь на юридическом факультете уже учился его старший брат Лев (Иосиф-Лейба) Ландау, тоже, судя по хранящимся в ДАКО документам из его личного дела, выпускник Киево-Печерский гимназии63.

В начале ХХ столетия Киевский университет ничем особо среди российских университетов прославлен не был – ни в части профессорско-преподавательского состава [БИОГР-СЛ-Ун], ни громкими именами его выпускников64. Ректоры Николай Бобрецкий (профессор зоологии, 1903–1905) и Николай Цитович (профессор экономики, 1905–1917), на время каденции которых приходятся студенческие годы Марка Ландау либеральными взглядами, которые превалировали в профессорской среде столичных университетов, не отличались и проводили в своем учебном заведении политику в духе официального консерватизма.

К 1905 году

…в связи с начавшимся повсюду общественным движением, волнения в академической жизни значительно усилились. Во многих городах (например, в Петербурге, Москве, Варшаве) преимущественно учащимися стали устраиваться уличные демонстрации. Московский университет в постановлении совета (14 декабря 1904 г.) заявил, что причина студенческих волнений – в общем недовольстве, которое коренится в отсутствии твердого и прочного правопорядка. Еще полнее и определеннее эта мысль была развита в известной «Записке о нуждах просвещения» 342 деятелей ученых и высших учебных заведений («Право», 1905, январь, № 3). В ней говорилось, что высшие школы выйдут из теперешнего крайнего расстройства только тогда, когда произойдет «полное и коренное преобразование существующего порядка» (государственного) и университетам будет предоставлена автономия. После события 9 января 1905 г. на сходках (в конце января и начале февраля) во всех высших учебных заведениях было постановлено прекратить учебные занятия до сентября месяца и требовать коренных реформ в государственном строе. Университеты один за другим были временно закрыты [ЭнцСлов-БрЕ. Доп. т. IIа. С. 798–800].

Киевские профессора внушали студентам мысль о «нейтрализации науки», о настоятельной необходимости изъять политику из У<ниверситета>, чтобы этим «спасти страну от надвигающегося одичания». <…> …профессора во имя культуры призывали молодежь вернуться к науке, приняться за научные занятия. <…> … У<ниверситет> должен быть не очагом революции, а мастерской, в глубине которой совершается великая тайна познания истины и создания идеалов [ЭнцСлов-БрЕ. Доп. т. IIа. С. 798–800].

По-видимому, вследствие этого киевское студенчество, в отличии от петербургского, московского и одесского, не принимало активного участия в революционном движении и даже в бурные годы Первой Русской революции(1905 – 1905 гг.) в целом оставалось политически инертным. Касалось это и еврейского студенчества – см. [ИВАНОВ А.Е.].

Однако революционные события не могли, конечно, не оставить болезненных следов в памяти Алданова, особенно еврейский погром в Киеве 1905 г.

В <…> весенние дни 1905 года произошла первая в России революция. В Киеве начались беспорядки, еврейские погромы, демонстрации черносотенцев, которые шли по улицам с портретом Царя Николая II, флагами и пением «Боже, царя храни». Мы всей семьей с балкона наблюдали эти шествия, которые я очень хорошо запомнила в свои 4 года. Но еще ярче в памяти встает картина погрома еврейских лавок на Сенной площади. Грабили лавочки евреев, их самих вытаскивали, били, когда они сопротивлялись, тащили все, что там было. Запечатлелась жуткая картина—толпа обезумевших жадных к легкой добыче людей, тащит из маленькой лавочки кипы материй, которые волочатся по грязи, а самого хозяина, старого еврея в черном лапсердаке и ермолке, избивают с остервенением. Разносится дикий крик, вопли. И вдруг, мы увидели молодого еврея, который бежал по крышам лавочек, преследуемый дикими криками разъяренной толпы. Ему удалось проникнуть к подъезду нашего дома. Папа быстро одел свою тужурку с красными генеральскими отворотами (папа в то время уже был действительный статский советник), спустился вниз, успел открыть дверь подъезда и впустить преследуемого молодого человека, который стремглав помчался вверх по лестнице на чердак. Отец не впустил в дом никого из беснующейся толпы, благодаря воздействию своей генеральской куртки. И вид генеральских отворотов преградил дорогу толпе. Так был спасен от самосуда один из многих евреев, пострадавших от реакции 1905 года [МАТВЕЕВА (ВАКАР)].