Татьяна Сопина

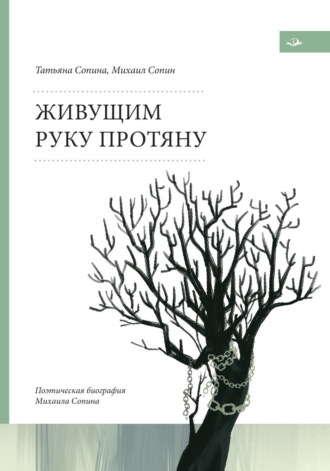

Живущим руку протяну. Поэтическая биография Михаила Сопина

Я тебе не писал…

Я тебе не писал,

Что меня посещают виденья,

Временами зовёт меня кто-то,

Кричит, кричит…

То вдруг чья-то рука

На виду у честного народа

Меня разденет,

То я вижу себя

В язычке горящей свечи.

Тает воск.

Опускается пламя ниже.

И качает меня,

Как в сосуде огонь.

Лижет ноги, грудь,

Сердце,

Душу лижет. А вокруг —

Карнавал ночей и снегов…

Я вскакиваю.

Под ложечкой тает смуты льдина.

Усталые веки —

Как ставни избы нежилой.

Разум, о разум,

Что со мной?

Помоги, мой спаситель единый.

Эти мгновенья —

Ножик под горло,

Так тяжело мне от них,

Так тяжело.

Я пробовал пить…

Но это – то же,

Что ветер пьёт воду по лужам:

Поднял, осушил

И, качаясь, пошёл по степи.

Но жизнь – не степь,

И идти, качаясь по ней,

Это в сто тысяч раз хуже,

Чем себя одурачить,

Оглушить, ослепить.

Проснёшься опять.

И куда ж его денешь?

Кричит оно,

Что ты разбит

И распаян.

И тогда,

Как в смерти…

Не хочется пробужденья.

Хочется спать вечно,

Никогда не просыпаясь.

«Есть в душе моей такая рана…»

Есть в душе моей такая рана —

Может, много, жизнь, еще шагнём —

Только знаю: поздно или рано

Полыхнёт, как в полночи огнём.

И сгорит – без углей и без пепла,

Без сифонов и без кочерёг,

То, что столько лет и жгло, и крепло,

То, что столько в жизни я берёг:

И любовь, и горечь, и обманы,

Колос чувств и долгий голод в нём…

Есть в душе моей такая рана,

Что когда-то полыхнёт огнём.

«Всё, что было моим – не моё…»

Всё, что было моим – не моё.

Сердце тянет к теплу, словно птицу.

Память крыльями в проруби бьёт

И не может за край уцепиться…

«Бушует снег, шумит хвоя…»

Бушует снег, шумит хвоя.

И сквозь буран и отдаленье

Неясный голос слышу я —

То ли борьбы, то ли моленья.

Не то… в смешенье буйных сил,

В их дисгармонии и дрожи

Я вдруг в сознаньи воскресил

Весь цикл замкнувшийся,

Что прожил,

От мнимых взлётов до крушений,

Что вижу нынче свысока…

И только не найду решений —

Куда идти и что искать,

Где каждый миг судьбы оплачен

За боль других и за свою.

О чём же снег и ветер плачут,

Или о чём они поют?

Хочу бежать, а буря воет,

И некто с нею грозен, дик,

Моею машет головою,

Распятьем тело пригвоздив.

«Не сказывай, не сказывай…»

Не сказывай, не сказывай

О горечи финала.

Метель югою газовой

Глаза запеленала.

Простая ли,

Простая ли

Твоя кручина разве,

Когда слезинки стаяли

И покатили наземь?

Весь свет постыл

И стал не мил,

Больное сердце донял,

И дом колотит ставнями,

Как по щекам ладони.

«И великий живёт…»

И великий живёт,

Как и мы.

Может, синего больше на веках.

Каждый чем-то захвачен,

Закручен.

Не крикнешь: «Куда ж это вы?!»

А из нас-то уже

Кто-то движется знаменьем века

По дождливым бульварам

Один

Среди многих живых.

А навстречу —

Вечерний туман,

Неурядицы и недостатки.

Немигающе

Смотрят на нас

Фары бегущих машин.

Разве кто-то поймёт,

Что капают жизни остатки,

В вечность капают тихо

Из треснувшей чьей-то души?

Вытекают пейзажи,

Мосты, переулки, соборы,

Вытекают глаза

И улыбки, накопленные за года…

Вплоть до детства,

До чёрного неба над стонущим бором —

Всё уходит, чтоб больше

Не думать о нём, не гадать.

Словно тени теней

Проплывают в толпе многоликой

Непонятные судьбы,

Которые не повернуть.

В тишине, в тишине,

В тишине умирает великий,

Чтобы смертью своей

У столетий отнять тишину.

«Передо мною…»

Передо мною —

В сизых лозах пень…

А за полоской лоз – как море – озимь.

И так мне радостно,

Что хочется запеть,

Но вместо песен

Выступают слезы.

Вот, торопясь,

Бежит куда-то жук.

Ага, он в дом,

И не стучится в двери.

А я гляжу на всё, гляжу, гляжу,

И в горле сохнет,

И глазам не верю.

Я болен, околдован, глухо пьян?

О нет! Даю разгадку тайне:

Передо мною – родина моя

Вновь рождена

За столько лет скитаний.

«…Ругай меня, люби меня…»

…Ругай меня, люби меня,

Превозноси,

Низвергни в бездну,

Пока я искоркой огня

В безбрежьи мира не исчезну.

Пока судьба моя – не «были»…

И сердце бьёт ещё рывками.

И музыка души – не пыль,

Спластавшаяся в мёртвый камень.

«Своим…»

Своим,

Земным,

Живым поющим братьям

Я улыбнусь

Незрячей болью слёз…

«Не заблудился я…»

Не заблудился я,

Но все же поаукай.

Я не замерз,

Но не гаси огня.

Я не ослеп,

Но протяни мне руку.

Я не ослаб,

Но пожалей меня.

«Вода, вода…»

Вода, вода…

Гляжу в тебя,

Гляжу до головокруженья,

И забываю счёт годам

От сопричастности к движенью.

Как будто я тебе сродни,

Но до поры очеловечен.

Как будто бы я сам родник,

Из этой вечности возник,

По ней иду,

И путь мой вечен.

«Родные плачущие вербы!»

Родные плачущие вербы!

Глухое дальнее село!

Я б не любил тебя, наверно,

Так обречённо,

Так светло,

Когда б над каждым

Чёрным злаком

Не убивался сердцем я,

Когда бы сам с тобой не плакал,

Отчизна светлая моя!

Журавушка

Конец семидесятых – пожалуй, самый тяжёлый период в мирной жизни. Иллюзии о душевном равновесии на свободе рассеялись. Средства на жизнь давала работа слесарем-сантехником (кстати, Михаил был хорошим слесарем), но на одном месте подолгу не задерживался. Контакт с коллективом всегда превращался в пьянку с просаживанием и без того нищенской зарплаты. Стремился найти местечко в котельной с круглосуточными и ночными дежурствами. Впрочем, случайные «друзья» и богема быстро обнаруживали эти «уютные местечки»…

На сайте «Стихи.Ру.» Михаила Николаевича иногда называли профессиональным поэтом. Если иметь в виду Союз писателей СССР, затем России, – да, он был принят в него в 60 лет. Но средств к существованию эта профессия не давала никогда. Гонорары за сборники стихов получал трижды: первый мы проели, на второй купили сыну виолончель, в третий раз деньги пропали «благодаря» гайдаровской реформе.

…Стихи не печатали, полагаю, по нескольким причинам.

Одна из них – непроходная тематика. В то время у всех на слуху был Владимир Высоцкий, люди ходили с гитарами. Миша тоже пел под семиструнную гитару (природная украинская музыкальность), но своё:

Не кипит, не бьётся в берега

Чёрная река судьбы зловещая.

От кого мне было так завещано —

За одну две жизни прошагать?

Белый пар скользит по валунам,

Как дыханье трудное, неровное.

Памяти моей лицо бескровное —

На лету замёрзшая волна.

И с тех пор за криками пурги

Слышу, если вслушиваюсь пристально,

Лай собачий и глухие выстрелы,

И хрипящий шёпот: «Помоги!..»

(Последние две строки он выговаривал с напором, подчёркивая каждое слово, а «Помоги!..» – глухо, с угасанием, потом – долгая пауза.)

Богема слушала, опрокидывала стаканы:

– Миша, это хорошо, но ведь это – тюрьма.

В Перми уже определились свои кумиры, своя поэтическая школа. Михаил писал в другой манере. Он был «не свой». К тому же его боялись: вчерашний «уголовник», непредсказуемый и непонятный.

Была и внутренняя, достаточно глубокая причина. Когда муж уехал в Вологду, я стала разбирать рукописи и поняла, что цельную книгу по требованиям того времени делать не из чего. Тюремное – нельзя. Новое… почти всё требует доработки. Я сложила рукописи в бумажные мешки и перевезла в Вологду. В новой двухкомнатной «хрущёвке-пенале» хранить их было негде, пришлось отнести в подвал. Однажды нашу сарайку разграбили, мешки разворотили, листы разлетелись по подвалу…

Кое-что помню наизусть. Было длинное стихотворение… полностью его не восстановить. Но вот эти строчки, смеясь, мы повторяли очень часто:

А котята: «Мяу!»

А котята: «Мяса!»

Кончен, кончен мясоед

Для кошачьих классов.

Нынче крысы ходят —

Шасть, шасть, шасть!

Нынче крысы в моде,

Нынче крысам всласть…

Это был период дефицита. Наш трёхлетний сын очень любил мясо, а его не было. Я говорила, что посажу Петю на ступеньки у обкома партии, научу кричать погромче «Мя-са!», а сама спрячусь рядышком в кустах.

Ещё была песня в народном стиле, мы мечтали, чтобы её исполнила Людмила Зыкина. Песня мне очень нравилась, но мы потеряли текст. Я помнила обрывки, стала просить Мишу восстановить. Не смог… Написал другое – по-своему хорошо, но я хотела «то». Так и думали, что не найдётся никогда… Вдруг в ворохе рукописей мелькнул старый листочек!

И теперь можно привести первоначальный текст полностью:

Пришла осенняя прохлада

Дорожкой белой под уклон

В мою единственную радость —

Так запоздавшее тепло.

Зачем-зачем легли туманы?

Зачем несбывшиеся сны?

Калина – горькая, как память,

Дожди, как слёзы, солоны.

Зачем осиновые листья

Качнул багровый ураган?

Зачем ты, иней серебристый,

Упал на дальние луга?

Перекликаясь с облаками,

Шумят снегов перепела!

Калина – горькая, как память,

Метелью белой зацвела.

…А тогда, четверть века назад, Миша пришел выпивший, с этой только что сочинённой песней, пел её и упрашивал меня подобрать мелодию на пианино, а я не умела… тыкал по клавишам одним пальцем и плакал.

Стал просить подыграть старшего сына, который учился во втором классе музыкальной школы, но тот тоже был беспомощен. Я потом серьезно поговорила с Глебом, чтобы старался получше учиться, потому что у папы хорошие стихи и песни, он сам записывать ноты не умеет, а кроме нас ему помогать некому.

Некоторые стихи были политически небезобидными, и когда на смену Брежневу пришел Андропов, Миша очень перепугался и хотел бежать в лес (мы жили у парковой зоны) немедленно жечь рукописи. Дело было к ночи. Я удерживала его, убеждая: огонь будет виден издалека, задержат – причём не за политику, а за разжигание костра в неположенном месте. А заодно и предметом сжигания поинтересуются…

Хотел покончить жизнь самоубийством – наглотался таблеток. Я вызвала «скорую». Врач спросил о мотиве. «Стихи не печатают». – «Хорошие стихи?» – «Хорошие». Врач больше ничего не сказал.

Когда в очередной раз Михаил получил мощный «отпих» в Пермском отделении Союза писателей, принёс домой стихотворение «Журавушки» и плакал. Мне тогда казалось, что это последнее, что он написал в жизни:

Раньше было – сожгут на костре,

А теперь от пожарищ устали.

И ведётся отлов и отстрел

По поющим, отставшим от стаи.

Успокойся, душа, не боли!

В этой жизни случаются миги.

В Красной книге уже журавли.

В Красной книге…

Журавушки в книге.

Миша мечтал связаться с русским зарубежьем, надеясь найти там понимание. Неизвестно, было бы это к лучшему или худшему – но чего не случилось, того не случилось. У нас не было связей.

Приведённые ниже стихи перед своим отъездом в Вологду Миша оставил мне на память, частично записанные в виде песен на магнитофонную ленту. Всё было смутно…

Я даже была готова к тому, что Михаил не вернётся вообще. Часто слушала эту запись в одиночестве. Но детям тоже нравилось, особенно старшему сыну – ему уже было 12. Однако запись была очень некачественной. Потом магнитофоны устарели…

Запись считалась утерянной. Уже после смерти Михаила я разыскала старую бобину. На областном радио с помощью компьютера её почистили, перевели на кассету и диск. Теперь можно слышать голос автора, его бардовское исполнение.

«У стенок, в воронках…»

У стенок, в воронках,

Во рвах, на холмах, у рябинки —

По отчему краю

Без вас не отыщешь версты:

Могилы забвенья,

Фанерные звёздочки, бирки,

Крест-накрест берёзы

Да русские в поле кресты.

Я ветры прошу,

Ребятишкам шепчу:

«Осторожно

Касайтесь камней,

Чернобокой ракиты и трав.

Здесь – думы страны,

Без чего вам прожить невозможно…»

Взывающий к миру,

Глаза застилает мне прах,

Проходит сквозь ставни,

Влетает в холодные сенцы.

Разбиться-забиться,

Не выкричать лиха в лета.

Так свято, так тяжко,

Отчизна,

Не знаю – как сердце

Не ахнет фугасом,

Вобрав свою боль и впитав.

«Над страною пустых колоколен…»

Над страною пустых колоколен,

Когда выстонут в поле сычи,

Руки выпластав

В аспидном поле,

Безответно душа прокричит.

Тишина. Пролетает зарница.

Глухота. Дольний ветер утих.

Может быть, это давнее снится —

Вижу сам себя в минном пути?

Зной донской по траншейным уступам?

Что ж, оставим потери свои.

Мы за всех бесконечно преступны,

Кто сорвётся,

Сойдет с колеи,

Кто – без принципа,

Кто – по уставу.

Жизнь моя,

Окликай их вослед,

Убеждай, что ещё не устала

Жить и верить

На этой земле.

«Всё иду…»

Всё иду,

Как маленький,

По степи бездонной,

Будто меня маменька

Прогнала из дома.

И летят без жалости,

Бьют дожди навылет

За мои ли шалости,

За грехи мои ли.

По глазам – тяжёлый дым

Стылого застолья.

Для потерь и для беды —

Полное раздолье.

Не дорога, маета.

Моросно-туманно.

Если, мама, что не так —

Ты прости мне, мама…

Будто только лишь для нас

Не к дороге обувь.

Декабрём легла весна.

Травы – под сугробы.

Через поле – лунный след.

Всё ли в жизни нужно?

Не гаси, родная, свет

В заверети вьюжной.

«От себя голова поседела…»

От себя голова поседела.

Соучастьем других не дури:

Я б сегодня

Под дулом не сделал,

Что бездумно вчера натворил.

Чьим восторгом шалел,

Словно бредом?

Не своей правотой принимал…

Забывал,

Где ударил, где предал,

Поглупев от чужого ума.

Доброта ли, любовь —

Показуха!

Глубоко безразличен ко всем.

Потому-то и в глотке не сухо —

То в солёной, то в горькой росе.

Только нет,

Не оглох я от быта.

Мне и мёртвому боль суждена.

Кем-то, может,

Но мной не забыта

Ни своя, ни чужая вина.

Где-то мы от родимых и близких

Ради мест призовых отреклись,

И глядят сквозь снега обелиски

С болевой

Напряжённостью лиц.

«Вперёд, моей жизни лошадка…»

Вперёд, моей жизни лошадка,

Так стыло, так тягостно тут.

Мне больно, мне горько, мне жалко

Плодящих в сердцах пустоту.

Какие ж вы были смешные!

Вам – первое место в строю.

Ложились снега обложные

В апрельскую душу мою.

Глаза – подо льдами кувшинки,

А в них – серебристая дробь.

К пушинке слетает пушинка,

К сугробу ложится сугроб.

«Вернуться б, вернуться…»

Вернуться б, вернуться,

Молвы разминировать поле!

Вот схватки! Вот лица!

Куда мне от них… Вот они!

Здесь жаждал я воли!

И вдруг от избыточной воли,

Как будто у края

Развёрстой завис полыньи.

И вздрогну от мысли,

Что сердце моё на прицеле.

На что опереться?

На чём задержаться, на чём?

У бездны стою.

А считал – у достигнутой цели.

Легчайшего ветра,

Достаточно ветра в плечо.

Как будто я проклят

И загнан насильно на землю,

Так горько, так стыло,

За хлябями хлябь без конца.

Подайте мне чашу,

Налейте мне, недруги, зелья,

Полнее, по-царски,

Настоя на ваших сердцах!

Чужой дождь

Над родниковой памятью вечерней

Сижу один

В каком-то там году.

Зачем я здесь

Без смысла, без значенья

Чужим дождём

В чужую лебеду?

Года мои,

Колеблемые свечи,

Я вижу вас —

Но нет туда пути.

Продувшемуся в жизни

В чёт и нечет,

За свет ваш дальний

Нечем мне платить.

Все разошлись

По делу и без дела.

Где близкие?

Где дружеский совет?

Лишь дождь чужой

Над головою белой.

На мне одном

Сошёлся клином свет.

К ликам храмов бревенчатых

Мы рассылали стихи по толстым и тонким журналам, но получали стереотипные отказы с дежурным вылавливанием «блох», а также: «К сожалению, редакционный портфель переполнен…». Редким просветом порадовало письмо из Красноярска от Виктора Астафьева. Миша решился послать ему стихи, потому что Астафьев долго жил в Перми. Тогда он ещё не был столь знаменит. А вдруг не откажет? И Виктор Петрович ответил – на двух страничках:

«Уважаемый Михаил Николаевич! Стихи ваши очень энергичны по ритму, задиристы по содержанию, хотя порой и сдаётся мне, что Вы тыритесь на действительность дорогую вроде дворняги, цапнете за штаны и тут же хвостом виляете извинительно. В этом деле – или, или…

Конечно же, на стихах ещё лежит печать незрелости, но и самостоятельность проглядывает, вернее, скорее стремление к ней, и во всём чувствуется поэт, т. е. человек, богом отправленный в мир выражать себя и свои чувства посредством стона, а не потому что захотел стать поэтом. Поэт – он невольник, он с рождения обречён, и тут ничего не поделать никому, даже цензуре, даже внутреннему цензору. Вам, конечно же, надо писать и писать, но поскорее проходить задиристость и так называемые «поэтические находки», т. е. скорее устремляться и достичь естественности самовыражения…

Готовьтесь к трудной доле современного советского поэта. Всем самостоятельно мыслящим людям, и литераторам в частности, живётся у нас нелегко. Желаю Вам удачи!

Ваш В. Астафьев».

Астафьев предлагал помощь в публикациях – на Урале и в Москве. Но из журнала «Урал», куда он пообещал переслать стихи, никто не написал. Переписку с Виктором Петровичем мы оборвали сами, рассудив: если человек сказал доброе слово, это ещё не значит, что его надо эксплуатировать до упора. Астафьев – не поэт и не издатель. Сибирь – далеко… Однако этой «протянутой в ледоход соломинкой» мы жили и грелись долго.

Однажды Миша сказал:

– Я долго думал, к кому хотел бы обратиться по крупному счёту, и нашёл два имени: Лев Аннинский и Вадим Кожинов. Но Аннинский более историк литературы. А Кожинов работает по современности. Я напишу Кожинову.

Мы отобрали восемь-девять стихотворений.

Прошло полгода, а может, и больше. Мы почти забыли об этом письме – мало ли кто нам не ответил?! И вдруг приходит поэт Витя Болотов:

– Вот, я нашел это в издательстве – валялось среди рукописей. Увидел твоё имя и подумал, что, может, тебе пригодится.

Мы взяли листок и обомлели: это была кожиновская рекомендация к публикации.

Чтобы понять значимость этого факта, надо вспомнить, что означало в семидесятые годы имя Вадима Кожинова. Это был литературный бог и бунтарь. Он сделал имя Николаю Рубцову. Среди тех, кого он «выводил в люди», Алексей Прасолов, Анатолий Жигулин, Николай Тряпкин, Виктор Лапшин… Уже одно упоминание фамилии Кожинова рядом с именем неизвестного автора могло считаться сенсацией.

Первая реакция – бурная радость. И… оторопь. Ну и что? Рекомендация САМОГО Кожинова полгода валяется в издательстве, и никакой реакции. Можно представить, как «стояла бы на ушах» литературная Пермь, напиши Кожинов такое о ком-то другом! Но зачем эта рецензия нам здесь, дома? Повесить на стенку? Хвастаться перед знакомыми? Она была направлена по адресу – издателям.

В начале января 1982 года в редакцию газеты «Молодая гвардия» пришёл запрос – послать на учёбу в Высшую комсомольскую школу журналиста. Выбор пал на меня. Я сначала хотела отказаться: много работы, маленькие дети. И чему там научусь? Тем более – на сорок дней…

Но Миша сказал:

– Управимся без тебя. Поезжай. Найди в Москве Кожинова и расскажи обо мне.

…В первый раз Вадим Валерьянович назначил мне встречу в Доме архитектора: он там читал лекцию на вечере памяти Рубцова. Я пришла почти за час до начала, села в первом ряду. Слушала, боясь проронить слово. Потом лектор пригласил посмотреть фильм о Рубцове, и я послушно пошла в кинозал. А когда вспыхнул свет, оказалось, что Кожинов давно ушёл.

Не буду утомлять длинным рассказом, как я пыталась добиться встречи вторично. Наконец, он сдался – предложил пообщаться в фойе Союза писателей. С первых слов стало понятно: Кожинову надо от меня отделаться. Он держал под мышкой стопку исторических книг и вежливо разъяснил:

– Я вообще отошёл от поэзии, видите – занимаюсь историей.

Я ещё что-то говорила о пермской безысходке, об отношении к его рекомендации… Он несколько вальяжно развёл руками:

– Ну, если со мной в Перми не считаются, может быть, посчитаются в Вологде. Пусть едет в Вологду. (Так запросто!)

Потом подал мне пальто. Пока я застегнула пуговицы, оглянулась: в фойе уже никого нет. Все мои «героические» усилия кончились ничем. На следующий день в нашей журналистской школе на целый день было мероприятие на ВДНХ. Мы сидели врассыпную в большом актовом зале. Одиночное место было выбрать нетрудно: просторные ряды, рассчитанные на массовую аудиторию, полукружьем, как в цирке, уходили вверх. Ничего не помню, что на этом занятии происходило… сочиняла и переписывала письмо Кожинову. Много чего написала: об украинских дедах, о войне, о тюрьме… Послала без обратного адреса – чтобы не было соблазна проверить, дошло ли.

А когда вернулась в Пермь, муж показал конверт с московским адресом, а в нём вырванный из блокнота миниатюрный листочек, всего несколько фраз: «Дорогой Миша! Мне тоже 50 лет…» Подпись – В. Кожинов. Никаких конкретных рекомендаций, но указывался домашний телефон.

В течение месяца, заглядывая в маленькую комнату нашей хрущёвки (днём она превращалась в рабочий кабинет), я видела: Михаил подолгу сидит на подоконнике и смотрит на дальний лес. На тот самый тополёк, который: «Протяни мне ладонь, тополёк…». Мысленно прощался. А потом сказал:

– Я поеду в Вологду.

Решиться на это нам было очень непросто. У меня была хорошая работа, имя в пермской журналистике. Младший сын, десяти лет, подавал надежды в игре на виолончели, и его хотели подготовить для выступления с симфоническим оркестром. Его преподаватель и слышать не хотел, чтобы Петя куда-то уезжал!

Миша позвонил по московскому телефону. И услышал:

– Деньги на билет до Вологды есть?

– Найдутся.

В трубке послышались гудки.

…Не раз потом мы будем вспоминать любимое кожиновское выражение: «Надо сделать усилие». Видимо, это был принцип его собственной жизни. Но и от других требовалось то же. На семейном совете решили, что Миша сначала поедет один – найдёт работу. Потом поменяем квартиру.

В Вологде у нас никого не было. Правда, знакомый физик Володя ездил от своего научного института на вологодскую мебельную фабрику «Прогресс» налаживать аппаратуру, с кем-то там познакомился. Но не до такой же степени, чтобы просить постоя для приятеля! Да ещё такого… в поведении непредсказуемого. Мы видели, что Володя боится. Но, человек мягкий, не смог отказать! Миша не подвёл.

Устроился слесарем на «Прогресс» и при первой возможности перешёл жить в рабочее общежитие. А через некоторое время его нашёл человек «от Кожинова» – сотрудник Общества охраны памятников истории и культуры, молодой поэт Михаил Иванович Карачёв. Разговорились, понравились друг другу. Ему Миша посвятит стихотворение «Ослепший лебедь», в котором есть такие строчки:

Лики храмов бревенчатых,

Слушайте голос заутрени.

Возвратилась душа моя к вам,

На последний поклон.

Позднее стихотворение вошло в поэму «Агония триумфа» (см. стр. 285 настоящего издания).

(Когда через год мы всей семьёй переедем в Вологду, наша квартира будет украшена богатым набором фотографий из фонда Общества охраны памятников от Миши Карачёва – «Лики храмов бревенчатых»).

…В областной партийной газете «Красный Север» Михаилу сделали подборку стихов. Новым сантехником заинтересовался сам директор фабрики, Герой Социалистического Труда Степанов. Вызвал к себе, спросил о зарплате. Это был, конечно, мизер.

– Небось, если тебе в другом месте дадут на червонец больше, сразу побежишь? – заметил директор.

– Если мне платят на червонец больше, значит, больше уважают мой труд. Степанов некоторое время шагал по кабинету. Потом сказал:

– Мы шли туда, куда нас пошлют.

– А мы шли туда сами, – парировал сантехник.

Ответ понравился.

– Иди к коменданту общежития, скажи, что я велел найти тебе комнату.

«Это был властительный самодур, – вспоминал о Степанове муж. – Но, как истинный воспитанник сталинской эпохи, не боялся брать на себя ответственность и слов на ветер не бросал. Умный ничего не сделает там, где поможет вот такой…»

Комендантом оказался милейший старичок Иван Федосеевич. Они прошли по первому этажу, Миша облюбовал комнату бывшей парикмахерской. Выпили с Иваном Федосеевичем по рюмцу… Теперь Миша жил среди зеркал, один, сам себе хозяин. Это принесло ощущение защищённости. Односменная работа помогла вжиться в литературный режим. С оказией мы переправили ему из Перми пишущую машинку.

Писал домой шутливые письма: «Избави боже от тоски – ходить в сортир по-воровски!» (В общежитии не работала канализация, и люди бегали в кусты на так называемое Поле дураков – пустырь напротив, где собирались алкоголики.)