Татьяна Сопина

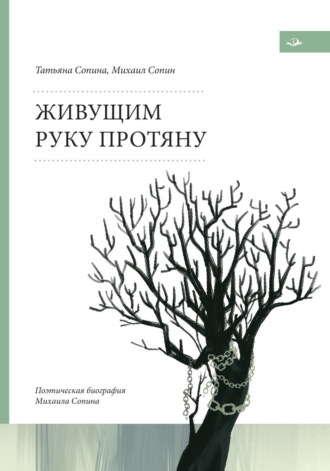

Живущим руку протяну. Поэтическая биография Михаила Сопина

«Облака, облака…»

Облака, облака…

Над летящими в хмарь колокольнями

Ветры гонят и гонят

Остатки легенд и былин.

Чем-то вы мою жизнь,

Мою ниву судьбы так напомнили,

Сиротливые церкви

И тучи в бездонной дали.

Чувство вечных утрат,

Непонятно каких опасений,

Разобрать не могу —

На каком языке говорят,

Будто я, проходя,

Упаду в гололедье осеннем,

И прольётся навек

Невзначай опрокинутый взгляд.

Мокрый снег полетит

На ресницы

Так грустно, так цепко!

Поплывут облака,

Осенив мой печальный удел.

А над берегом также

Стоять будет древняя церковь,

На которую я,

Проходя по России,

Глядел.

Ослепший лебедь

Здесь я в детстве летал!

И в нежнейшем ракитовом лепете

Есть мой радостный голос.

Так больше теперь не поют.

Злые силы меня

Превратили в ослепшего лебедя

И пустили на волю,

Открыв заповедник-приют.

Крылья волю почуяли,

Если взлетали, вы знаете!

Небо, воля и крылья,

И ветры манили меня.

Ведь глухие сердца

Не сумели лишить меня памяти —

Чем я жил и живу,

Буду жить до последнего дня.

Запах жёлтых ракит.

…За последними, может, метелями,

Там, в суровом краю,

Если слышишь меня,

Ты поймёшь,

Для кого на земле,

Окантованной пихтами-елями,

Пишет тайные знаки,

Шипя по периметру, дождь.

Время жёлтых ракит…

Как мы поздно становимся мудрыми,

Так нелепо приветствуя

Мыслей не наших полон.

Лики храмов бревенчатых,

Слушайте голос заутрени:

Возвратилась душа моя

К вам,

На последний поклон.

«Отшумела весёлая роща…»

Отшумела весёлая роща.

По индеви – копоть.

В обеззвученной серости

Низко кружат сизари.

Тихий облачный край,

Сколько ж мне ещё

Крыльями хлопать,

Чтоб до первой звезды

До своей

Дотянуть, до зари?

Скоро в поле и в рощу

Шарахнется ветер кручёный,

На широтах судьбы,

На долготах звеня на крутых.

Шумовые метелицы —

Белые птицы Печоры

Полетят,

Ослепляя глаза поездам Воркуты.

И по улицам

Древним вечерним —

Прохожие редко.

Вологодские храмы

Оденутся в белый наряд.

И пойду я один

На вокзал,

На восточную ветку,

Пассажирский встречать,

Проходящий «Свердловск – Ленинград».

Знаю точно:

Не встречу ни друга в окне,

Ни соседа.

Растерялись, разъехались…

Мало ли —

Лет пятьдесят.

И назад побреду,

Воротник приподняв,

Непоседа.

Всё никак не доеду домой,

По стране колеся.

«Плачу я, что ли…»

Плачу я, что ли,

Листвою осеннею наземь…

Что-то привиделось,

Что-то припомнилось мне…

Поле ты, поле,

Единственный свет мой

И праздник!

Тени дождей,

Отражённые в давнем окне.

К ним припаду,

Чтобы памятью

Здесь отогреться.

И загудят

Мне в зелёных полях

Поезда! И зазвенят

Проржавевшие

Старые рельсы,

Что заросли

И теперь не ведут никуда…

«Всё прозрачнее…»

Всё прозрачнее

Верб купола.

Что-то рвётся во мне,

Что-то ропщет.

Может, юность

Внезапно взошла,

Словно месяц

Над дальнею рощей?

Кто ты? Где?

Отзовись… Не молчи.

Здесь душа

Что-то ищет незряче:

То ли кто-то

Забытый

Кричит,

То ли кто-то,

Отвергнутый,

Плачет.

«Душа моя…»

– Душа моя,

О чём жалеть?

Так много здесь

Прошло бесследно —

На этой горестной земле,

На рубеже моём последнем…

– О том,

Что билось и рвалось,

О том, что плакало и пело,

О жизни,

Что любил до слёз

Так тяжело и неумело.

«Дни мои…»

Дни мои

Давние,

Словно под сердцем

Осколки.

Гляну в былое:

Как трудно

Прожил на земле!

Что-то забылось…

И всё-таки

В памяти столько,

Что для другого

Хватило б

На тысячу лет.

Прежде,

Чем стану землёй,

Поклонюсь троекратно

Отчему полю,

К которому

Болью приник.

Ты не поток,

Уходящий в меня

Безвозвратно, —

Входишь,

Навек превращаясь

В горючий родник.

Мир мой осенний,

Отрада моя и спасенье,

Видишь —

Над лугом

Над бывшим

Туманный платок…

Мир мой осенний,

Надежды моей воскресенье,

Не обдели меня

Поздней твоей теплотой.

Предвестный свет

«Предвестный свет». Казалось бы, что особенного в этом сочетании? А между тем, из-за этого названия сборника в 1985 году редактор Северо-Западного книжного издательства (г. Архангельск) Елена Шамильевна Галимова попала в больницу.

Появление Михаила Николаевича литературная Вологда восприняла благожелательно, что пермяков удивило. Ещё когда мы готовились к переезду, друзья качали головами:

– Пробиться трудно везде. Но если в других городах могут появиться хоть какие-то возможности, то Вологда – нулевой номер. Там писатели стоят плотной стенкой и «чужих» не пропускают.

Чужих! Но Миша появился по рекомендации непререкаемого в этих краях авторитета. (Там услышал обиходное в этих местах название Союза писателей – «Союзпис». «Союз… как?» – переспросил.)

Его начали печатать местные газеты: «Вологодский комсомолец», «Красный Север». В 1985 году готовилось празднование 40-летия со Дня Победы. Особо патриотично настроенной публики среди пишущей братии не было, и странным образом на эту роль неплохо смотрелся Михаил. Тема Родины у него звучала очень искренне. В нём пробудился маленький солдат сорок первого года, уста которого были зашиты не одно десятилетие, и вот теперь он с каждым стихотворением всё ярче обретал собственный голос!

…Тема войны глазами детей в то время в советском искусстве была уже достаточно развита. Наиболее ярко это проявилось в кинематографии, вершинами можно считать фильмы Андрея Тарковского «Иваново детство» и Элема Климова «Иди и смотри». Не будем сравнивать начинающего поэта со знаменитыми режиссёрами по выразительности и мастерству, но интересно, что он начинает там, где они завершили. Ни у Тарковского, ни у Климова не звучит то, о чём Сопин говорит в стихотворении «Ветераны»: «Опасны не раны, а сердца поразившая ложь!»

Конечно, всё это ещё достаточно декларативно, скорее заявка. Но пройдёт совсем немного времени, и тема станет едва ли не главной.

Перестройкой в обществе ещё и не пахнет, а в стихотворении «Октябрь. Воскресный день…» («Предвестный свет», 1985 г.) читаем:

То в пламень чувств,

То в стылый веря разум,

Юродствуя,

Сметая алтари,

Стремясь со злом —

Предвестный свет

В себе! —

Покончить разом,

Мы столько бед

Успели натворить.

Там же, «Боль безъязыкой не была…»:

…Я сам творил тот суд посильно,

Чтоб смертный приговор отцу

Не подписать рукою сына.

Официальное общество ещё полно самодовольства. Даже мыслящая интеллигенция, собирающаяся на кухнях, видит в своём противостоянии официозу нечто героическое. А Сопин уже без иллюзий: «…Гляну в зеркало. Вздрогну. И сам от себя отшатнусь».

(Хочется высказать замечание относительно его манеры «рваной строки». Многих она приводила в недоумение, мне самой частенько хотелось «ужать». К тому есть и чисто практические соображения: рваная строка занимает слишком много места на странице, а за всё надо платить. Но Миша категорически не соглашался. Он очень большое значение придавал каждому акцентному слову, даже местоимению, вынося их в столбик. Получалось как бы биение пульса.)

…Кожинов переслал свою рекомендацию, адресованную Пермскому книжному издательству, в Архангельск. Сделал несколько поправок (убрал выпады против известных мастеров), а в остальном сгодилось. Вторую рекомендацию дал секретарь Вологодского отделения Союза писателей В. А. Оботуров.

Назначили редактора – Елену Шамильевну Галимову. Это можно было считать счастьем: попасть к специалисту, который так тонко чувствует русское слово! Её профессия была наследственной – отец прославился как исследователь-собиратель поморского фольклора.

Впоследствии она скажет Михаилу: «Ваша книжка была для меня ред- костью и радостью. Не помню уже, сколько лет не работала с таким удовольствием». Другой сотрудник издательства заметил: «Эту книжку можно разорвать по листочкам и раскидать по разным рукописям, а потом собрать и безошибочно назвать автора».

Но работа потребовались большая. Сроки «под юбилей» дали сжатые – два месяца, а рукопись была пухлой. Почти каждое стихотворение возвращалось с почеркушками, восклицаниями-вопросами, плюсамиминусами, замечаниями типа: «А м. б. (может быть), лучше так?». И неоднократно! Долго бились над стихотворением «Ударю в ладони и вздрогну!». Елена Шамильевна считала его для рукописи принципиально важным, а автор никак не мог довести до кондиции.

Оттрубив смену по слесарной профессии, Миша залегал на диван в дальней комнате нашей, уже вологодской, «хрущёвки», закрывал дверь и заполнял пространство табачным дымом. Иногда это продолжалось далеко за полночь. Мы с детьми оставались в ближней: я на диване, один сын на раскладушке, другой на полу…

Миша вспоминает, что жил тогда «на разрыве». К нему ещё никогда не предъявляли сразу столько требований. Очень хотелось, чтобы книжка вышла, и было ощущение опасности, что рукопись изменится к худшему.

Понимал, что она слишком велика по объёму, и было всего жалко. Признавался: когда редактор приняла работу, почувствовал себя настолько измочаленным, что «сил хватило только на то, чтобы выдохнуть воздух, а скажи, что надо переделать ещё раз – рухну и не встану».

Однако сотворчество с Галимовой оказалось на пользу. Пошли новые добротные стихи: «Снега и синицы…», «Всё прозрачнее верб купола…», «Дни мои давние…», «Если выйти в поле…», на фоне их стало терпимее расставаться с более слабыми. В то же время, другие стихи урезались, и не всегда понятно, почему. Так, от «Узкоколейки» был отрезан «хвост», Миша очень об этом жалел. В стихотворении «Плывёт метель над крышей» словосочетание «стоит еврей-скрипач» заменили на «стареющий скрипач» (про евреев писать не полагалось?). Вместо «Роковая звезда бездорожья» стало «Ни огня. Лишь звезда бездорожья…» (Вместо напевности – спотыканье.) Но разве могло быть в нашей бурной жизнерадостной жизни что-то роковым?!

Впоследствии мы узнали, что Елена Шамильевна была ни при чём. Она сама попала с этим сборником «в переплёт». Заставляя Мишу работать, перед своим начальством отстаивала то, что считала важным. Не всегда это было возможным. Потом она говорила: даже то, что в конечном счёте вышло, можно считать прорывом.

Неожиданным препятствием к публикации стало название сборника. Миша назвал его «Предвестный свет», что привело начальство Галимовой в замешательство. Какой может быть предвестный свет, когда и так светло? Это что ещё за намёки? Какие следует ожидать вести? Но тут Миша упёрся. Он стал объяснять по телефону, что это всего-навсего означает свет грядущей Победы для мальчика сорок первого года. Там и строчки в стихотворении («1941») есть: «То знаменье ли, знамя? Предвестный свет грядущего огня…». Объяснение было признано убедительным, и название оставили.

К сожалению, Галимова была первым и последним редактором, которого Миша вспоминал с глубокой благодарностью: «Вечно стою перед ней на коленях».

А для него самого выход поэтического сборника имел ещё одно важное значение: он перестал «укрываться» от собственных сыновей. Раньше мы с ним не говорили детям о прошлом отца, боялись. Ведь они – воспитанники советской школы, и у них могло возникнуть чувство неполноценности, если рядом с именем отца будет «тюрьма, лагерь». Но вот лежит книжка тиражом в пять тысяч экземпляров, на ней напечатано: Михаил Сопин; и теперь он, состоявшийся поэт, имеет право не стыдиться судьбы, высказывать мнение, каким бы непривычным и парадоксальным оно ни казалось!

«Ударю в ладони…»

Ударю в ладони —

И вздрогну:

Какой я счастливый!

Цветёт и шумит

То, что будет

Войной сожжено.

Ударю в ладони —

Обвалится иней,

Как ливень.

С годами – всё тише.

Потом перейдёт в обложной.

Забытое вспомню:

Деревню,

Ребят и салазки!..

Лежанка гудит.

И сижу я —

Ладони к огню.

Заплачу от счастья,

Придумаю нежность и ласку,

Как был я любим,

Проходя по земле,

Сочиню.

Когда от печали —

Ни света,

Ни слов,

Ни спасенья,

Как будто ты загнан

На речку,

На тоненький лёд —

Мне радует сердце

Беседа со степью осенней.

Зажмурюсь – и тут же

Над памятью

Солнце встает.

«Снега и синицы!..»

Снега и синицы!

Живут же —

Такими невинными!

Раскинула чёрный

Судьба надо мной парашют.

Мне снится – не снится

В полуночь

Луна над овинами,

И я на коленях

О чём-то

Кого-то прошу…

Снега и синицы!

Живут же —

Такими беспечными!

Прости меня,

Кто-то,

Не знаю, за что —

Но прости…

И дальше иду

По годам

И с годами заплечными:

Не знал я, не ведал,

Что память

Так тяжко нести.

Снега и синицы!

Живут же – такими весёлыми!

А я прохожу

По размытой зыбучести дня.

И яростно мёрзну,

Шагая горящими сёлами,

И память

Из прошлого

Не отпускает меня…

«Боль безъязыкой не была…»

Боль безъязыкой не была.

Умеющему слышать – проще:

Когда молчат колокола,

Я слышу звон

Осенней рощи.

Я помню —

В зареве костра

Гортанные чужие речи,

Что миром будет

Править страх,

Сердца и души искалечив.

Так будет длиться —

К году год,

Чтоб сердце праведное

Сжалось.

Любовь

Навечно отомрёт

И предрассудком

Станет жалость…

Но дух мой верил

В высший суд!

Я сам творил

Тот суд посильно,

Чтоб смертный

Приговор отцу

Не подписать

Рукою сына.

Лось

Вспыхнет выстрел.

Стает дым зыбучий.

Заскольжу я,

Будто бы по льду.

Закружусь,

Отчаянно и жгуче,

И к земле

Печальной припаду.

Припаду теперь

Уже навеки,

Вечность

Сердцем

Ощутив в ночи,

Как снежок

Опустится на веки,

Птица-ворон

Где-то прокричит.

И заплачу.

Горлом перебитым

Прохриплю

В нетленный

Свет небес

О душе,

Сорвавшейся с орбиты,

В первый раз

О жизни

И себе.

«Лунно. Просветлённо…»

Лунно. Просветлённо.

Тучи дальние.

Вечер тих.

Посвети,

Вечерняя звезда моя,

Посвети.

Через вьюги,

Через поле льдистое

Посвети мне, Русь.

Я приду к тебе,

Одной-единственной,

Сердцем отзовусь.

«Октябрь…»

Октябрь.

Воскресный день.

Воронья стая.

Ну что, душа,

Что стало нам ясней?

Как много вьюг

Легло в судьбу,

Не тая.

И снова – снег.

Октябрьский. Первый снег.

То в пламень чувств,

То в стылый веря разум,

Юродствуя,

Сметая алтари,

Стремясь со злом —

В себе! —

Покончить разом,

Мы столько бед

Успели натворить.

«Ещё люблю…»

Ещё люблю —

Как никогда —

Поля вечерние,

Былинные.

И поезда,

Но поезда

С дымами

Низкими и длинными!

Ещё влекут меня

Пути

И перелески золочёные,

И переклички звёздных птиц

Над бездной

Белою и чёрною.

Еще не кончена страда:

Пою.

Дышу.

Касаюсь озими,

Пока не вымыты года

Судьбы моей

Дождями поздними.

Плывёт метель

Плывёт метель по крыше.

И пляшут во дворе

Снежинки ребятишек,

Как стайка снегирей.

Фруктовые улыбки!

Потоки слов вразнос!

Лишь ветер —

Словно скрипка,

Охрипшая от слёз:

То жалобно, то гулко,

То медленно,

То вскачь…

Как будто в переулке

Стоит еврей-скрипач.

Не тает снег на шляпе

И на воротничке,

И гроздья светлых капель

Застыли на смычке.

«Путь-дорога…»

Путь-дорога

Раскатная, санная,

Лихо под гору

Шла до поры…

Всё ли отдано

Нежное самое

Беззащитным сердцам детворы?

Сколько помнится,

Сколько не помнится!

Оттого-то и сердцу больней —

Всё пронзительней

Свет над околицей,

Чистый свет

Остающихся дней.

«И будет дождь…»

И будет дождь.

И ветер —

Лют, отчаян!

Увижу жизнь —

Как чей-то

Свет в окне.

И навсегда

С былым

Своим прощаясь,

Прощу я тех,

Что не прощали мне.

И будет ночь —

Безбрежная,

Как вечность.

И встану я

У краешка в ночи.

Через обрыв

Печалью человечьей

Мне

Дальний голос

Предков

Прокричит.

Осенней ночью

Тоненькой струною

Порвётся жизнь.

Душа моя

Сгорит

И полетит

Над миром и страною

Печальным светом,

Как метеорит.

Тёмным бродом

Стихотворение (или маленькая поэма) было написано в 1987 году, напечатано в 1990. Однако тогда оно не сопровождалось комментарием о дедах, это всё равно не опубликовали бы. Мы сделали это впервые в Интернете на сайте «Стихи.Ру» в 2003 году и по откликам читателей увидели, насколько это было необходимо. Произведение сразу стало объёмным.

Подлинность в наше время поражает больше, чем даже очень хороший художественный вымысел. Всё, что о дедах – правда. Единственное, что можно добавить – таких судеб по родственным линиям было больше, всех доподлинно Михаил в силу возраста знать не мог.

Наверное, толкований стихотворения «Лунным полем, тёмным бродом» будет много. Я же хочу сказать только об одной фразе:

Два железных

Мне колечка

Молча на руки надел…

Мне это видится обетом молчания, которое наложили деды, сами того не ведая, на судьбу внука. Восемьдесят с лишним лет о таком в нашей стране было опасно говорить. Только сейчас появляются нетрадиционные толкования мотивов восстания Нестора Махно. А что касается внука…

Вольный ветер.

Сам я волен.

Время сгладило межу…

Лунным полем, тёмным бродом

Памяти моих шестерых украинских дедов по материнской линии: Афанасия (пропал в первую империалистическую); Григория и Михаила-старшего – дроздовцев; Никиты – махновца; Петра – деда по прямой линии (в гражданскую – комкор и комиссар, в Великую Отечественную – рядовой, погиб на фронте); Михаила-младшего (при немцах служил в полиции, ездил на белом коне; был арестован СМЕРШем, но освобождён по указанию из Москвы; впоследствии работал начальником смены на шахте «Узловая» и был убит при невыясненных обстоятельствах – похоже, сводили счёты).

Пуля – с фронта.

Тыл – немилость.

Жизнь – ракитовый листок.

Солнце к западу скатилось.

Тёмным бродом

Белый месяц – на восток.

Тучки в небе

Хмарью строгой.

У калитки два коня:

Поджидают в путь-дорогу

Други-недруги меня.

Вьётся Ворскла под горою.

Рожь во поле —

К ряду ряд.

О таких, как я, героях,

Тихо в полночь говорят…

Пропадёшь, метель залает,

Мужики подтянут в лад:

«Ах, зачем ты,

Доля злая,

До Сибири довела».

Так веками и годами,

Выходя за ветряки,

Вложат в песню

Смысл кандальный

Про Сибирь,

Про Соловки.

Так и я.

Того же корня:

Долей, кровью, волей – в масть.

Да не вышло мне – покорно

Здесь вот

Намертво упасть.

Чёрны вороны полями.

Что мне, други, суждено?

За одним столом гуляли,

Пели песни про одно:

Всё про дролю да про волю,

Да растреклятую вражду,

Про могилку под травою,

Коль придётся на роду.

И пришлось бы…

Где ж напрасно

Льётся кровушка ребят:

Кто – за белых,

Кто – за красных,

А всё, землица, за тебя.

Вот и я,

Глухой порою,

Доли злой не сторонясь,

Без призыва стал героем.

Путь – железная стерня.

«Далеко ль, – спросил я, – други?»

Но друзьям не до меня.

Только свистнули подпруги.

Прокатился храп коня…

Старший молвил: «Недалечко!»

Младший в небо поглядел.

Два железных

Мне колечка

Молча на руки надел.

Боль отпустит да нахлынет.

Ни ответа, ни кивка.

Я всё полем да полынью.

Други в сёдлах – по бокам.

Шёл я лесом,

Шёл я лугом.

Годы – речкою круги.

Где-то там остались други.

Лишь прощались – как враги.

Тучи – небом.

Травы – долом.

Ни ночлегов, ни коней,

Ни товарищей, ни дома,

И дороги в память нет.

Вольный ветер.

Сам я волен.

Время сгладило межу.

Тёмным бродом,

Лунным полем

Путь заветный прохожу.

А за речкой, за рекою,

В милой сердцу стороне —

Полно, можно ли такое?

Сон тяжёлый

Снится мне…

«Перед тем…»

Перед тем,

Как душой надорвусь,

Перед смертью хотя б

Распахни мне,

Отечество,

Двери

В Дом Свободы,

В Дом Правды,

Распахни,

Я прошу тебя, Русь!

Мне бы только взглянуть…

Тяжело умирать, не поверив.

Я рождаюсь вот здесь…

Циклы «Я рождаюсь вот здесь…» и «По разломам военной земли» написаны в 1983–1987 годах. Циклами они не задумывались. Стихотворения создавались в разные годы, на самом деле их гораздо больше. Подборки составлены мной, чтобы помочь читателю проследить жизненный и творческий путь.

По ним видно, как быстро рос поэт. Стихотворение «Ветераны» относится к 1983 году. Оно эмоционально и искренне, но ещё достаточно традиционно, плакатно:

За надежды,

Что были до мая,

За убитых и проклятых нас

Я уже никогда не снимаю

Окровавленных

Дней ордена…

Хотя… стоп! Уже здесь есть строчка, резко нарушающая общепринятое в те годы восприятие итогов войны: «За убитых и проклятых нас…».

Роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты» был опубликован в начале девяностых годов. Но «Предвестный свет», откуда взято стихотворение «Ветераны», вышел в 1985. Получается, что Астафьев и Сопин, каждый в своём жанре, шли в сходном направлении.

В 1987 году мысль углубляется, а краски сгущаются, становятся мрачнее:

Так народится гриб-гибрид,

Зачатый страхом и пороком.

И мост Истории сгорит,

Края обуглив

Двум дорогам…

Поэт будет заглядывать в Историю не только бесстрашнее и глубже, но и мудрее.

Я по крику,

По хрипу,

По шёпоту

Различу своего и врага… —

пишет он о себе – подростке военного поколения. Несколькими годами позже:

На стон своих я отозвался,

Затем услышал крик чужих.

А потом —вообще:

…Бой отгремел.

В подлунном мире

Ни белых, ни большевиков.

Подобно Марине Цветаевой, он любит жизнь прощанием. Он и в жизни всё время чувствовал себя на краю, от лирического: «Стою над обрывом. Улыбчиво плачу о чём-то…» – до трагического:

Здесь жаждал я воли!

И вот от немыслимой воли,

Как будто у края

Развёрстой завис полыньи.

И я в семейной жизни часто чувствовала возможность близкой разлуки навсегда… Хорошо зная строчки:

Дай силу, мысль моя, заступница,

На самом смертном в жизни рубеже!

(2003 г.)

– я открыла изданный двадцатью годами ранее «Предвестный свет» и даже с некоторым удивлением прочитала почти то же самое:

…Так много здесь прошло бесследно

На этой горестной земле,

На рубеже моём последнем…

Ощущение созрело уже тогда и не отпускает, но с годами становятся более выразительными поэтические средства.

И еще одна особенность, которая сопровождает практически всё творчество Сопина. Я иногда его спрашивала: «Как ты пишешь?» – «А я вижу то, что пишу. Смотрю и описываю». Но, находясь мысленно в прошлом, он всегда знает, чем всё это кончится, и даёт оценку, как правило, жёсткую. Нежность обрывается трагедией:

Гляну в зеркало. Вздрогну.

И сам от себя отшатнусь…

Он почти всегда смотрит на события с двух-трёх точек зрения: из прошлого и настоящего, иногда из будущего. Это делает стихи объёмными, рождает стереоэффект.

Интересно, что в его стихах мало столь любимого всеми пишущими обращения к раннему детству. Это, конечно, не значит, что у маленького Миши не осталось довоенных впечатлений. Но 1941 год дал такой резкий облом, что поэт обозначит другую дату своего рождения:

«Я рождаюсь вот здесь, в сорок первом…»

И самого начала войны в стихах нет. В сорок первом мальчику уже десять лет. Наверняка он слушал военные сводки, участвовал в проводах на фронт. И всё же для ребёнка это пока достаточно абстрактно. Он рассказывал о первом настоящем эмоциональном потрясении: по степи разбегаются кони. Это начинались бомбёжки:

Вбирает даль,

Распахнутая настежь,

Безумный бег,

Срывающийся всхлип.

Им несть числа!

Ночной единой масти

Исход коней

С трагической земли…

(«1941»)

И снова появляется двойное зрение:

Я жив ещё.

И до конца не знаю,

Как это всё

Пройдёт через меня.

Мальчик, конечно, не знает – разве что тревожно предчувствует. А автор знает очень много…

В войну, в двенадцать лет, были написаны первые стихи под впечатлением стихов Виктора Гусева: «А за окном седой буран орал. А за окном – заводы, снег, Урал…».

– Я сидел в хате, а за окном была метель. И вдруг стало что-то возникать в голове… Это поразительно – через полтора десятка лет меня повезут на тот самый Урал под конвоем, но в сорок втором это было смутное ощущение, от которого появилось желание заплакать словами от страшного дискомфорта души. И от этого желания – к первой мохнорылой попытке…

(Из литературной записи «Речь о реке», 1995 г.).