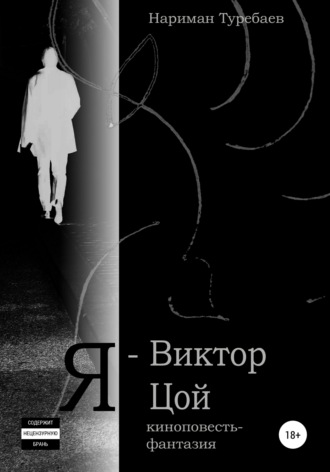

Нариман Туребаев

Я – Виктор Цой

Мечтают ли шлюхи о любви? Мы идем, точнее, еле плетемся в сторону шума проезжающего где-то рядом поезда в надежде на то, что рядом с железнодорожными путями обнаружим что-то типа хайвэя. Искать выхода из этого лабиринта заборов к нормальным улицам, где можно поймать такси, оказалось проблематичным, да и опасности здесь на каждом шагу. Идем и думаем о любви. Уверена, он думает об этом, уж очень усилилось надрывное сопение из его разбитого носа. О, это неубиваемая человеческая сентиментальность! – восклицаю я, надеюсь, что вслух. Но нет – он продолжает идти и сопеть, не говоря ни слова. Или я все-таки всего лишь подумала, а не сказала, или он слишком углубился в горести своего романтического прошлого, и ничего не слышит. Счастливчик. Я-то все забыла. Поезд все глуше и глуше стучит колесами, и нам надо успеть вырваться к дороге, пока этот стук не исчез совсем. Шлюхи не мечтают о любви. Потому что никогда нельзя согреться в тонких узорчатых колготках, сквозь которые так больно ранит резкий предзимний ветер. Потому что каждый день ходишь в синяках, расположенных в одних и тех же местах, которые просто лень маскировать. Потому что дни и ночи слились в одну темную, длинную, непонятную фигню, и кажется, что мы так с ним ходим с зарождения мира. И, может быть, я спала с ним уже дня четыре назад. И еще месяц назад. И несметное количество раз в прошлых годах – как упомнить все эти оловянно-кровавые глаза мужчинок, в которых нет ничего, кроме желания засадить тебе во все отверстия и желательно до гланд?! Вот она, романтика. От этих не самых приятных мыслей в мире перед глазами моими почти отчетливо становится виден уже другой туман – нет, не туман от застилающих очи слез, а тот сонный противный туман, который стоит бельмом в глазу, бороться с которым невозможно, и нет сил держать голову высоко на плечах, как полагается нам, уважающим себя шалавам. Да хотя бы не уткнуться подбородком в поднятую бюстгальтером, обкусанную гнилыми зубами грудь, и не заснуть, застыв в столбняке. Таком, как у него. Бухло, плохие мысли, холод до костей, тяжелая рабочая боль во всех внутренних и не очень органах – так и получается «спать хочется». Как тот рассказ, по которому я, сердечное милое существо, в седьмом классе писала сочинение. И получила «пять». Ё…ная отличница. Я почему-то начинаю улыбаться, вспомнив то наивное кудрявое создание… Светлая моя, рано, однако, сдохла твоя добрая душа, и появилась я, крикливая, внешне совсем не изящная, но, когда надо, нежная и манящая баба. Сантименты опять навалились плотной горячей кучей, отогнав намечавшийся не к месту сон. А мой сопящий друг вдруг включился: «Тоже люблю этот рассказ. Это же, где девочка ребенка задушила, чтобы заснуть? Да?». Да, да. Умник, что скажешь. Начитанный – очкарики, они такие. Хотя нудные в постели они почти все, заставляя больше работать, дабы возбудить их нестойкие межножные сокровища… Иногда хочется научиться держать язык за зубами, чтобы не провоцировать мужиков на излишнюю участливость. Заё…вает иногда. Как и все на свете. Каким-то образом, мы, два поношенных знатока русской классики, оказались на огромном пустыре, вырвавшись из этого одноэтажного кошмара. Мы стоим очарованные. На самом деле. Высокая пожухлая трава, которая сплошным слоем покрывает это пространство, кажется, качается и звенит, движимая серебряным лунным светом. «Звенит», – шепчет Марат. И добавляет: «Элегия просто». Ага, элегия – я замечаю темную фигуру у холма, сидящую на чем-то вдалеке на пригорке. Звенит явно оттуда. «Туда», – говорю я поникшему от чрезмерных физических усилий спутнику, и мы двигаемся к тому, надеюсь, человеку – хоть кто-то может подсказать, как выйти на дорогу. Мы идем по похрустывающей, покрытой мерцающими каплями замерзшей росы траве, приятно царапающей мои лодыжки. «Кажется, аксакал какой-то», – бормочет мой приятель, когда мы уже оказываемся в шагах тридцати. Та фигура становится все яснее и яснее, и вот, словно статую из старого советского парка, мы видим сидящего неподвижно на небольшом валуне старика с маленькой белой головой, завернувшегося в длинное мохнатое черное пальто. И только пальчик его левой руки, к которому был привязан медный конус колокольчика, подрагивал по нескольку раз в секунду, отчего раздавался тихий и легкий звон. Моя профессорша назвала бы такое зрелище перфомансом. Так, кажется, звучит это слово. Бездарным, к тому же – добавила бы, наверное, она (на отрицательные эпитеты она не скупилась, но только не в отношении меня, говорю это без всякой скромности). Я же признаюсь – этот старикан меня впечатляет. Зачем, спрашивается, накуриваться, если такое вот происходит наяву?! Другой дедуля, Маратик мой, тоже стоит, вросший недвижным камнем в землю. Как и я. Три темные разнокалиберные фигуры стоят застывшим треугольником в застывшей серебристой степи… И громом вдруг звучит хрип старика-перфоманса: «Барана моего не видели?». «Барана? – переспрашивает только через минуту Марат. – Бараны же по одному не ходят?». Вопрос старика разрушил какое-то странное, неземное ощущение, но все же мы где-то в алматинском, извиняюсь за выражение, анусе, и надо отсюда выбираться. Поэтому я дополняю: «Где дорога, не подскажете?». Старик слезливыми, но ясными глазами смотрит на нас и отвечает: «Бараны разные бывают. А дорога за этим холмом». Он встает с валуна и, звеня колокольчиком, медленно спускается вниз по пустырю. Мы смотрим его уплывающей черной фигуре вслед и думаем… хотя нет, думаю я, но мой очкарик наверняка присоединяется к моим мыслям: «Надо идти к дороге, пока новых приключений не накопали в этом благодатном краю». И мы дружно взбегаем вверх по холму.

А город сверкает своими фонарно-оконными огнями гораздо ближе, чем горизонт. Он совсем рядом, пару километров по трассе, которая открылась нам с вершины холма. Трасса пуста, и вся в широких желтых пятнах неяркого электрического света – середина ночи, все-таки. Даже под утро, наверное, уже. 4.20 – говорят мои часы. Кто будет ездить в такую рань?! Я стою на разделительной полосе, раскинув руки в стороны – авось поймаю шальную машину, неохота закоченеть здесь прежде, чем мы дождемся первых солнечных лучей. И тут я слышу звучащий с обочины низкий голос: «Крыши домов дрожат под тяжестью дней…». Про него-то я и забыла, обремененная идеей, как бы нам ухитриться доехать до центра. Он стоит на краю дороги в своем бежевом плаще, никак не скрывающем его пузо, и дергает приподнятым подбородком в такт песни. «Город стреляет в ночь дробью огней…». Я слушаю его, не прерывая – хочется понять, насколько он похож? Он поет под тихий дрожащий треск высоковольтной линии, под метроном ударов своего ботинка, под дребезжание дорожного знака с цифрой «80», под мое все более частое дыхание. «Те, кто спасен, те, кто спасен…». Он допевает до конца, этот почти толстый, старый мужик в нелепой одежде и разбитых очках, с шестью сотнями баксов в кармане, с похотливой душой и влюбчивым сердцем. Он допевает до конца, и я вижу перед собой Виктора Цоя, собственной персоной, неузнаваемого до этого только потому, что он полностью сломан этой дурацкой и одурачивающей бесконечно жизнью, и ею же превращенный в развалившийся тюфяк… И как мне теперь с ним разговаривать? Но это мгновенье веры в него тут же разрушается – совсем рядом, чуть ли не в пяти метрах от меня как чертик из коробочки возникают огромные горящие фары чудовищно огромного грузовика. После протяжного сигнала машина резко тормозит прямо перед моим носом, встрепав мои волосы. К черту этого урода Виктора Цоя (или как его там) – меня чуть не убили! И я начинаю орать. От страха я начинаю орать что-то такое, чего я сама не могу понять. В частности, такое слово, как «колдоеб…ный». Наверное, логику мгновенного происхождения этого слова понять можно – колдобины, ёб…ный… В общем, надо занести это слово в личный словарь популярного русского языка.

Через примерно полминуты слышно, как мягко открывается и закрывается дверь фуры, и ко мне приближается его величество дальнобойщик, снизошел, так сказать (они никогда не выходят из своей кабины, а снимают нас, просто открыв окно или, в крайнем варианте, немного распахнув дверь). Я вижу полутораметровое кургузое существо в джинсовой куртке – и такие бывают среди них. И вот оно начинает орать в ответ, снизу-вверх. Ор производит на меня достаточно серьезное и основательное впечатление, несмотря на некоторую тонкость голоса (что немудрено при таком росте) – человек действительно умеет оскорбить. Короче, глубокий респект, как обычно говорят клиенты после мучительно долгого минета. В основном дальнобойщики такой виртуозностью прямой речи не обладают, и на все случаи у них всегда припасено одно весомое слово – «Чё». «Чё, пойдем?», «Чё, бери», «Чё, хватит?», «Чё, блядь!». А этот, чё, смышленный… Хотя, и коротыш. Сказав все это, он протягивает руку: «Андрей». Андрей так Андрей. Я жму ему руку: «Алия». «А чё с ним?», – вдруг спрашивает он, смотря мне за спину. Я оборачиваюсь и вижу еще одну неподвижную фигуру – Марат замер на месте, засунув руки в карманы плаща, и смотрит, не мигая, куда-то в дальнюю даль. Ступор. Тот самый ступор, о котором он мне долдонил целых полчаса при нашем знакомстве. Интересное зрелище, все-таки. Я обхожу его вокруг. Что же там сейчас творится в его голове? Пристально, очень близко смотрю в его глаза, я даже вижу шевеление его прямых ресниц от ветра. Я очень надеюсь и завидую, что в его голове сейчас ничего другого, кроме пустоты нет. Наверное, это он называет ступором, когда нет ни осколка буквы, ни кусочка мысли, ни обрывка чувств в твоей забитой прежде нескончаемыми проблемами башке, когда просто пусто. Пустота – это свобода. «Пустота – это свобода», – едва слышно шепчет он. Его глаза оживают, ресницы быстро-быстро дергаются вверх-вниз. «Интересные у вас мысли», – вдруг доносится голос дальнобойщика. Ну да, я опять болтаю вслух, я больная, срочно мне таблетки!

Снова дребезжит дорожный знак. «У вас же там печка?», – обращаюсь я к водиле, как можно более кротко (дальнобойщики, несмотря на свой крепкий профессиональный цинизм, весьма сердобольны). Оглядев нас, сирых, с головы до ног, он бросает: «Залезайте», и идет вразвалку к машине. В холодном воздухе очень отчетливо чувствуется, какой величественной гордостью сейчас наполнен мини-мужчина Андрейка, давая нам, двум замерзшим, потерянным долб…бам, тепло и уют в салоне своей фуры.

«Пардон муа!», – на всю кабину зычно гремит пение Мирей Матье из динамиков на панели, в колени бьет горячий воздух из печки, проникая в каждую вену и артерию, и моя голова неумолимо клонится к плечу Марата, припертого моими бедрами к дверце. «Тепло и уют» – штука коварная для женщины, обезоруживающая, могущая обернуться ранами, вплоть до летального исхода… Хотя вроде они безопасны, эти двое, между которыми я сижу в слегка качающейся кабине машины. Иногда костяшки пухлых пальцев Андрея касаются моей ноги, когда он вертит ручку передач, но это ничего, это можно потерпеть. Да и голову уже нет сил держать, и Мирей Матье настойчиво убеждает спать, извиняясь перед кем-то, и запах табака, которым пропитан плащ Марата, так приятен и притягателен. Ёмаё, он все-таки настиг меня, этот сон… сучка… спать… козлы… спасибо… да и хрен с ним. Падаю. В тишину. Насовсем.

Рык зверя разрывает перепонки моего левого уха – я просыпаюсь от почти животного, первобытного крика малютки Андрея: «А-а-а-а! А-а-а-а!» Тонкость его голоса куда-то испарилась, и теперь перед нами маленькое, но крайне злое существо, ожесточенно крутящее баранку и непрерывно давящее на газ, а глаза его сверкают почище фар его грузовика. Не больше пяти минут я была в сладком отсутствии везде, но этого хватило, чтобы набраться сил, да и неожиданная дикость нашего добряка-водителя начисто прогнала сон. Что там впереди? Куда он так гонит? За время спячки я сползла далеко вниз, и голова моя теперь почти на коленях Марата. Я сначала смотрю на испуганное лицо моего ночного дружка, а потом с трудом поднимаю свое негнущееся тело вверх, цепляясь лопатками за спинку сиденья. Ох…еть! Эта низкорослая зверюга гонит перед своей огромной фурой маленького барашка, который непонятно почему умудряется не попасть под колеса. Он несется с невиданной для этого спокойного парнокопытного скоростью, и его шерсть, словно покрытая люминесцентной краской, ярко отражает свет фар. Пару раз он скрывается из виду под капотом к радости Андрейки, но опять чудом выскакивает оттуда и снова несется вперед. Злость берет почти до остановки дыхания от того, что баран, к сожалению, слишком туп, чтобы свернуть с дороги. Я смотрю на урода-водилу и понимаю, что его не остановить, он не соображает ничего, кроме того, что безумно хочет выпотрошить беднягу под широкими двойными шинами своего монстра. И я визжу. Визжу, как банальная баба, потому что мы всегда так визжим, когда нам очень страшно. И иногда этот ультразвуковой визг – наше последнее спасительное оружие. И к крику этого козла за рулем, к моему визгу откуда-то издалека примешивается звон маленького медного колокольчика, который мы слышали буквально полчаса назад, там, на лунном пустыре, в руках странного старика. «Бараны разные бывают». Машина, наконец, подскакивает всем правым рядом колес, и эта тварь слева от меня со всей силы жмет на тормоза, не жалея резину. Моментально прекращаются крики, визг, звоны, рев мотора. Тихо как в раю. Самом х…вом раю в мире. На горизонте уже появилась красная полоска, граничащая с пока еще черным небом. Андрей откинулся на спинку и, умиротворенный, счастливо улыбается: «Сегодня дома шашлык будет!». Его тонкий голос снова вернулся. Он с какой-то брезгливостью смотрит на мои стекающие по щекам слезы. «Это же просто баран, чё?!», – и он выходит из кабины. Слышно, как он закидывает внутрь фуры тушку. «Он… сумасшедший…», – еле выдавливает то ли из своего рта, то ли из носа Марат – сильно перепугался. Кто бы говорил. Да, бараны-то разные… Мы практически в городе – самая ближняя к нам многоэтажка находится всего в ста метрах.

Мелкий гравий на обочине под нашими ногами с каждым шагом становится все более похожим на полноценный асфальт, фонари светят ярким белым светом, а живодер Андрей на своей фуре проносится мимо нас, протрубив сигналом. Мы вошли в настоящий город, и к каждой его высокой бетонной стене хочется приложиться лбом, обнять ее и поцеловать. Взасос. Однако, не знаю, что он думает. Марат согласно кивает и добавляет с улыбкой: «И записку в щель сунуть». И ведь не перестает умничать этот старпер. Была бы мужиком, давно бы ему врезала за это. А так – я просто улыбаюсь в ответ, снисходительно (как хочется мне верить). Барана жалко, но короткий сон помог побороть казавшуюся необоримой усталость от проведенной ночи. А, значит, и горести стали забываться значительно быстрее, и в ногах появилась быстрота. Я опять веду за собой Марата, пока, правда, не знаю куда. Вероятно, сейчас его ход, но, может, намекнуть ему, что пора и до гостиничного номера какого-нибудь додуматься? Когда грешить будем? Он еле тащит свои ноги за мной и опять тяжело дышит, хотя вроде тоже успел поспать на моем плече. Но это было до «Немирова», да и старый он. Уф… И жалко вас, износившиеся мужички, и противно с вами. «А вам сколько?» Охренел!

Он лежит на скамейке. Он устал. Можно долго проклинать мою бабскую жалостливость, но его голова лежит на моих коленях. А я сижу на этой скамейке. «Мое тело», – шепчет он. Кому оно интересно, твое тело?! «Мое тело, – продолжает он. – Уже 20 лет как не могу привыкнуть к нему». Черт… О чем он? Причем тут тело вообще?! Я резко вскакиваю и делаю пару быстрых шагов в сторонку. Его затылок со громким стуком падает на деревяшки скамьи. Он смотрит на меня виновато-недоуменным взглядом поверх очков из своего лежачего положения, его пузо, плотно окутанное бордовой тканью рубашки, смешно торчит вверх, почти идеальной полусферой. «Вам тоже не нравится стареть?», – вопрошает он. И потом извиняется, говорит, прерывая слова посередине, делая вид, что ему очень неудобно. Да. Точно. Ведь стареть действительно никому не нравится… Что же я… Умная ведь женщина. К тому же, мячеобразность его пуза будто призывает меня подойти, сесть и попрыгать на нем, как на этаком мини-батуте. Я улыбаюсь. Теперь понятно, что он имеет в виду, когда с таким разочарованием говорит о своих формах. Но что сказать? Тюфяк – он и в Алмате тюфяк. Я ставлю туфлю на скамейку возле его головы и поправляю колготки – надо же как-то навести его на мысль о сексе (желательно, как можно более быстротечном)? Я не вижу его взгляда, так как моя нога загораживает мне обзор – мне достаточно просто смотреть на его штаны. И – вуаля! – секунд через сорок там, из-за пуза появляется небольшой бугорок, легко сдерживаемый застегнутой ширинкой. Понятно, что монстра у него под штанами нет, ну и слава богам. Главное, прием сработал. И теперь я жду – он ведь должен что-то сказать, когда перед его глазами открылось такое изумительное зрелище под юбкой?! Но молчит, сука, а колготки поправлять так долго тяжело, уже все клеточки на сеточке перебрала, и нога уже начинает затекать. Нет, он ничего не скажет. Лишь лежит и усиленно пыхтит, реальное чмо, господи…

«Ты ничего не хочешь?» «Хочу» «И что скажешь?» «А что ты хочешь услышать?» – его голос вибрирует от вожделения, но он все равно упирается и не говорит, что хочет прямо сейчас вые…ть меня, только смотрит на меня и хлопает ресницами сквозь запотевшие очки. Нога убрана, и я уже стою, наклонившись над ним близко-близко, глаза в глаза, чтобы он никак не мог увильнуть от ответа. Я слегка касаюсь его щеки ладонью – он на миг затрясся и тут же размяк. Не кончил бы, мудак, раньше времени, потом и бабки мои улетят в трубу, поскольку дожидаться нового восстания его достоинства у меня не будет никаких сил. Не готова я еще полсуток на него убить – в его возрасте это минимум, который уходит на «перезарядку». И сразу слышу: «Может, нам номер снять на пару часов?».

Звездная чернота в небе полностью испарилась, и теперь над нами во всю ширь города от южных угловатых теней гор и до северных равнин растеклась смесь фиолетового и розового. И дома, и асфальт, и обильно растущие здесь деревья, и воздух – все этого же обнадеживающего цвета, цвета скорой зари. Мы с моим без пяти минут незнакомцем рассекаем этот цветной воздух пока еще пустого и молчаливого города. Заворачиваем на нечто вроде аллеи, но это не аллея, а обычная здесь, беспорядочно засаженная дубами и березами узкая пешеходная зона, разделяющая две полосы дороги. Какой сегодня день? Явно не суббота, когда под утро из ночных клубов вываливаются сбрендившие от алкоголя и наркоты одиночки, нарушающие своими воплями эту невинную предрассветную тишину. Слава богу, не суббота. «Тоже не люблю субботы. В субботу меня всегда душит ощущение собственной никчемности. А вот воскресенье люблю», – он снова подслушал мое бормотанье, хотя совсем не знаю, как я озвучиваю свои мысли, шепчу ли, кричу. Они просто вытекают из меня наружу сами по себе, типа, такой «мысленный энурез», не давая мне времени на осознание. Глаза невольно обращаются к небу, чьи цветные переливы постепенно тускнеют под наступлением еще тяжелых багровых тонов. Ветви дубов местами заполнены гроздьями сухих листьев, и в сравнении с этими суровыми деревьями бледные, голые березы кажутся чахоточными, умирающими стариканами, которых никому не жалко, и чьей смерти почти уже желают – не от жалости, а от усталости. Как мой запыленный и опостылевший спутник, который вдруг стал навевать на меня тоску. Он уже не дышит так тяжело и часто, но это его едва слышное, все более медленное и мерное дыхание, еще больше давит на меня и чуть ли не выводит меня из себя. Неизбежность, умирание, конец – вот что напоминают мне его слегка сипящие вдохи и выдохи, уж поскорее бы совсем перестал дышать, это уё…ще с манерами из двадцатых годов двадцатого века, таскающее и лелеющее в себе трупы своих проблем, а не их сами. Все давно сгнило в нем, все переработано и похоронено за ненадобностью, и, скорее всего, он сам себе опостылел гораздо больше, чем мне.