Никита Алексеев

Аахен – Яхрома

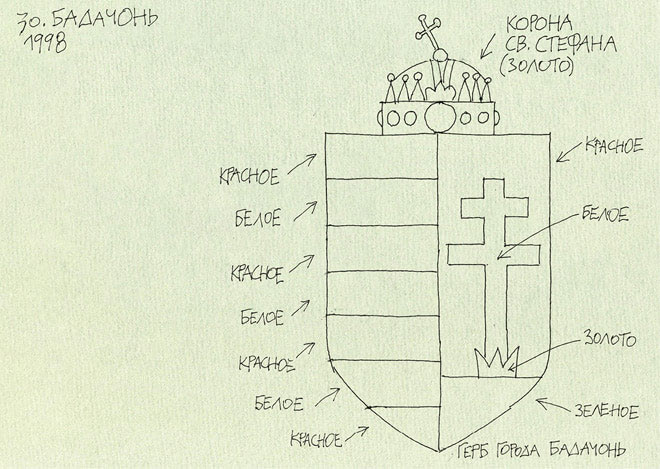

30. Бадачонь

1998

В путеводителях пишут: «В Бадачони полно пьяных австрийцев». И это правда. Будь я австрийцем, тоже ездил бы в Бадачонь, благо близко. От Москвы туда – как до Перми, а от Вены рукой подать. А вино, безусловно, не хуже, чем с лучших австрийских виноградников и, что важно, – дешевле.

И пейзаж странный. Способствующий этилическому*** блаженству. Под ногами – болотистое озеро Балатон; галдят чайки, низко тянутся с востока пышные облака. За спиной – причудливого вида конические горки, подпоясанные спиральными террасами виноградников.

Счастью Бадачони благоприятствовало – это касается и меня, и австрийцев, и прочих приезжих – то, что мадьярский язык, звучащий в паузах между немецким, русским и английским, герметичен, будто закупоренная бутылка вина.

Венгерское вино способен оценить любой любитель. Венгерский язык – достояние знатоков.

Я не могу понять, как мадьярам удалось сохранить в европейской бутылке свои немыслимые падежи и идиомы.

31. Балабаново

1971

У меня есть повторяющийся сон: я попадаю в Балабаново. Причем это Балабаново оказывается всякий раз другим. То это гористая местность, то морской берег, то что-то отдаленно похожее на настоящее Балабаново, а то и вовсе нечто несусветное. Снится мне этот поселок, расположенный километрах в ста к юго-западу от Москвы, – до него надо доехать по Киевской железной дороге, если направляешься в Боровск.

В Боровске я был больше сорока лет назад. А про Балабаново почти ничего не помню, ведь раза три провел там минут по десять – двадцать в ожидании автобуса в Боровск или электрички в Москву.

Пыльная пристанционная площадь. Какая-то фабрика, спичечная, что ли? Магазин с обычным тогда набором: хлеб, сахар, соль, спички, водка, портвейн, запыленные шоколадные конфеты, кильки в томате. Кудлатая собака, валяющаяся в тени возле магазина. Вот и всё.

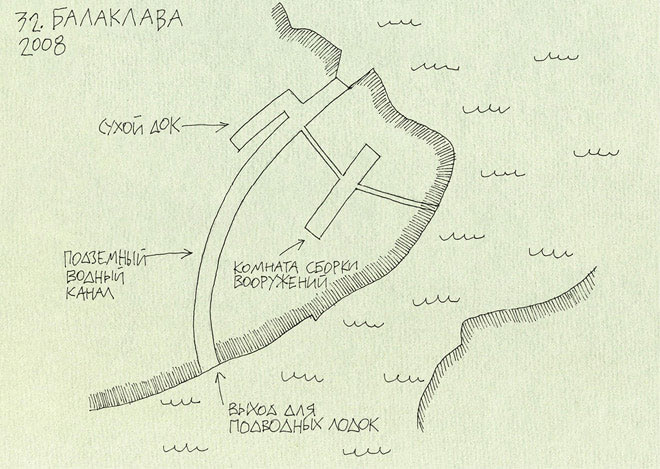

32. Балаклава

2008

До конца советской власти Балаклава была наглухо закрытым военным городом, базой подводных лодок. В Севастополь можно было попасть только со специальными документами, а в Балаклаву, кажется, вообще не пускали. Так что я там оказался совсем недавно.

Странное место. Узкая, похожая на фьорд бухта, стиснутая щербатыми скалами. Улица, тянущаяся вдоль берега, сейчас напоминает какой-нибудь не слишком процветающий средиземноморский курорт. Дома (построенные и в начале прошлого века, и в советское время) по большей части уже аккуратно отремонтированы, хотя некоторые еще стоят в запустении. Несколько вилл, принадлежавших русской знати – Юсуповым и кому-то еще, – почему-то ветшают до сих пор.

Толпы туристов и дюжина кафе и ресторанов возле гавани. В одном из них мы ели очень вкусных барабулек. Гавань – вполне себе «марина» в Греции или Хорватии, с парочкой роскошных яхт. Одна, кажется, принадлежит украинскому президенту.

После обеда катались на катере по бухте, потом выплыли ненадолго в открытое море. На вершине одной из скал виднелись руины крепости, когда-то поставленной генуэзцами. С воды-то и видна во всей красе военно-морская база, построенная в Балаклавской бухте, – чудовищное, фараонское зрелище. Бетонированные зевы огромных туннелей, уходящих на километры вглубь скальной породы: они должны были выдержать прямое попадание ядерной бомбы. Не знаю, есть ли еще где-то на свете курортный поселок с такими декорациями.

А прямо над туннелями строилась отвратительная многоэтажная гостиница, и ее ребристый остов делал балаклавский пейзаж еще страннее.

33. Балатонфюред

1998

В этом курортном городке, где лечат болезни сердца, я пробыл с полчаса и запомнил только извилистые гостиницы в духе югендстиля да старую липу в городском саду, которую когда-то посадил лечившийся тут Рабиндранат Тагор. В честь этого к стволу приделана памятная табличка на хинди, венгерском и английском. Интересно, читает ли кто-то Тагора? Я, к сожалению, не читал ничего.

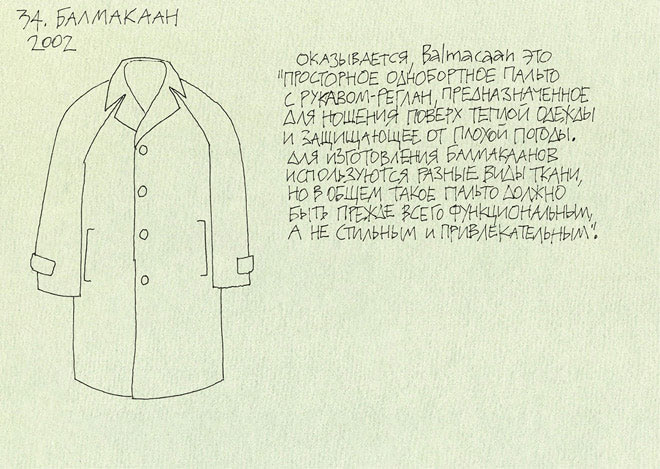

34. Балмакаан

2002

В конце 60-х валлиец Иэн Эванс вроде был многообещающим молодым писателем в стиле фэнтези. В решающий день (то ли галлюциногенами злоупотребил, то ли всегда имел склонность к мистическим призывам) ему был голос, сообщивший: «Брось Лондон, брось все, отправляйся в горную Шотландию, там будет хорошо». Иэн так и поступил. Добрался до поселка Драмнадрохит на берегу Лох-Несса, залез на гору, стоящую над Драмнадрохитом, и там, в урочище Балмакаан, обнаружил несколько заброшенных домов. Он спросил у местных властей, может ли там поселиться. «Да ради бога, хутор выморочный, там уже лет пятьдесят никто не живет».

Иэн привел один из домов в более или менее обитаемый вид, разбил огород, постепенно вокруг него собралось что-то вроде коммуны.

Мы туда попали с Ирой Падвой, когда путешествовали по Хайлендс, благодаря ее дочке Альбине, учившейся в Эдинбурге и побывавшей у Иэна годом раньше.

Болотистый выгон на вершине пологой горы, вокруг лес. Четыре дома, сложенные из гранитных блоков. Капуста, морковь, картошка на огороде. Куры в курятнике. Сарай, набитый ржавыми железками, возле него десяток покореженных автомобилей, в том числе «Роллс-Ройс» времен юности королевы Елизаветы, переделанный в грузовик. В главном, огромном доме живут похожий на лешего Иэн, его явно сумасшедшая жена-художница (в галерейке в Инвернессе мы видели ее выставку, картинки несколько напоминают Чюрлёниса) и их страдающая аутизмом дочка-подросток. Есть электричество, но нет ни радио, ни телевизора, не говоря о компьютере. Имеется старый проигрыватель и стопка пластинок 60–70-х годов. Чугунная угольная печка и рычащий антикварный холодильник. Холод страшный; хотя была весна, все ходили в нескольких парах шерстяных носков, укутанные в пледы.

В соседнем доме обитает пара, занимающаяся изготовлением довольно красивой керамики, которую изредка покупают туристы, поднимающиеся из Драмнадрохита. В двух других – какая-то полоумная старушка и вполне вменяемая девица неясного рода занятий. Каждое лето приезжает в отпуск профессор-музыковед из Кембриджа, старый приятель Иэна, и проводит время в шалаше, который построил себе на огромной сосне в лесу. Исследует пение птиц.

Постоянное население Балмакаана живет, как я понимаю, наполовину натуральным хозяйством, наполовину на пособия на грани полного нищенства. Альбина сказала захватить им гостинцев. Мы прибыли с несколькими пачками печенья, блоком сигарет, бутылкой виски, еще какой-то снедью, и хозяева были искренне рады, но не интересовались, кто мы такие и зачем появились. Снова заехав в Балмакаан на следующий день, и не с пустыми руками, уже Иэн и его жена угощали нас вкуснейшим оленьим окороком – подарил какой-то драмнадрохитский охотник.

Жители поселка к Иэну и его племени относятся по-разному. Одни считают то ли колдунами и последователями опасной секты, то ли просто выродками, другие, наоборот, всячески опекают.

Мы пытались выведать, почему они решили жить такой жизнью. Спасаются от цивилизации? Ищут истины у природы на манер Генри Торо? Придерживаются какой-то особенной веры? Иэн ответил: «Да жить-то тут хреново. Вы бы здесь зимой в этой природе посидели… И веры у нас никакой особенной нету. Так, живем, и всё…» Помолчал, пожевал пустоту гнилыми зубами и добавил: «А все равно хорошо».

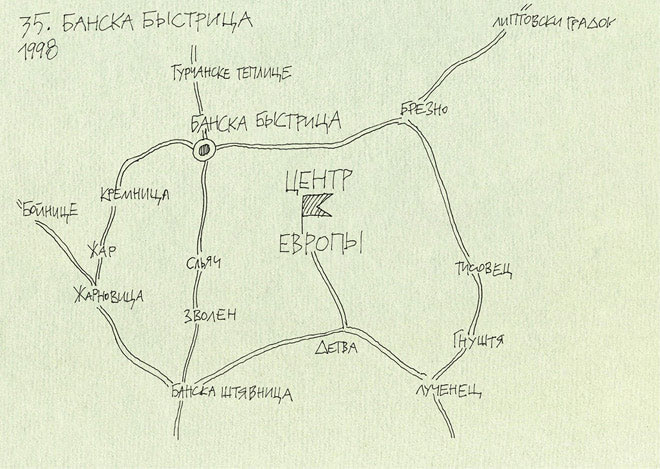

35. Банска Быстрица

1998

Маленький чистенький городок в центре Словакии, посреди невысоких гор. Бежит быстрая речка. Барочная церковь на горбатой, мощенной крупной галькой площади, а перед ней – непременная «чумная колонна» со статуей Девы Марии, поставленная в благодарность за избавление от мора в XVII веке, какие повсеместны в Чехии, Словакии и Венгрии. Неподалеку современный монумент, сооруженный в честь того, что Банска Быстрица – это географический центр Европы. Такой же памятник я видел в Венгрии и, кажется, где-то еще.

36. Банска Штявница

1998

Что представляет собой Банска Штявница, расположенная километрах в пятидесяти от Банска Быстрицы, почти не помню. Кажется, я был там в маленьком краеведческом музее с окаменелостями и чучелами. Еще на крышах многих домов в этом городке красовались аистовые гнезда: великолепные птицы высовывались оттуда и щелкали клювами. Меня поразило, сколько аистов в тех краях…

Где-то рядом с Банска Штявницей мы заехали в удивительно красивую, идиллическую деревеньку: побеленные дома, расписанные голубыми и красными розами, аисты на соломенных крышах, раскормленные гуси на улице, яблоки, груши да абрикосы, зреющие в садах. Мы зашли в один из домов – уже не помню зачем, наверно, наш водитель Штефан Мадярич посоветовал, – нас радушно приняли хозяева, старик и старушка, угостили галушками с брынзой и ветчиной и абрикосовой палинкой. Деревенские словаки вообще на редкость дружелюбные люди. Я у них купил себе и Саше две пары черно-белых вязаных носков, какие здесь испокон века делают из двух видов шерсти. Белая происходит от местных белых овец, а черную везут из-за гор, из Польши, где стада черные.

А потом мы поехали в знаменитую пещеру. Чтобы попасть в нее, пришлось полчаса карабкаться по крутой тропинке в гору, однако это того стоило. Я не бывал в других знаменитых пещерах, сравнивать не могу, но эти сталактиты и сталагмиты, мелодичный звук падающих капель и совсем другой, чем снаружи, воздух не портила даже дурацкая зеленовато-розовая подсветка.

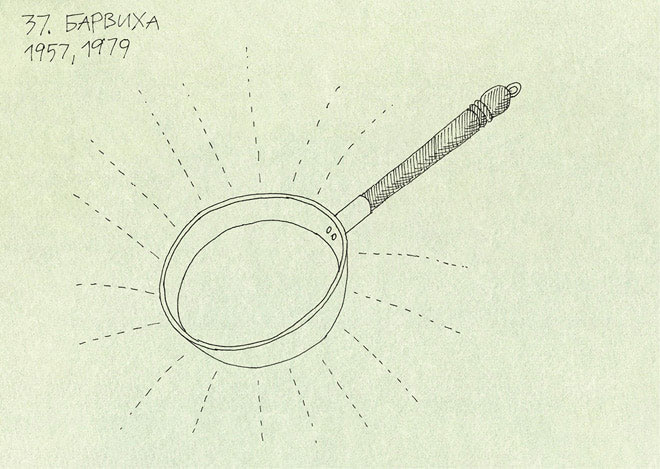

37. Барвиха

1957, 1979

Когда-то, меня еще на свете не было, мой дед-генерал, выйдя в отставку, начал строить дачу в Барвихе, но не достроил: деньги кончились. Когда я был совсем маленький, бабушка и дедушка одно или два лета дом там снимали. Выезжали мы на дачу основательно. На грузовике, кузов которого был набит подушками, матрасами, кастрюлями, изумительным бабушкиным тазом для варки варенья, сиявшим как солнце, везли керогаз, книжки, постельное белье и столовую посуду.

Эта детская Барвиха мне запомнилась как идеальная деревня с козами, курами и утками. Потом я там не бывал очень долго, а в конце 70-х с друзьями почему-то оказался на даче, когда-то принадлежавшей Алексею Толстому, где продолжали жить его наследники. Это был обветшавший просторный дом с остатками былой роскоши – какая-то антикварная мебель, картины на стенах, которые я не запомнил. Друзья шепнули: «Хозяйка – дочь Берии и очень от этого мучается».

С тех пор я только несколько раз проезжал мимо Барвихи и про роскошь, процветающую там ныне, знаю из обыденных историй насчет жителей Рублевки. А из журнала «Арт-хроника» выяснил недавно, что бывшей дачей Алексея Толстого теперь владеет Петр Авен, с которым я когда-то был знаком, – жили в одном доме на улице Дмитрия Ульянова, там же, где Миша Рошаль и Никола Овчинников.

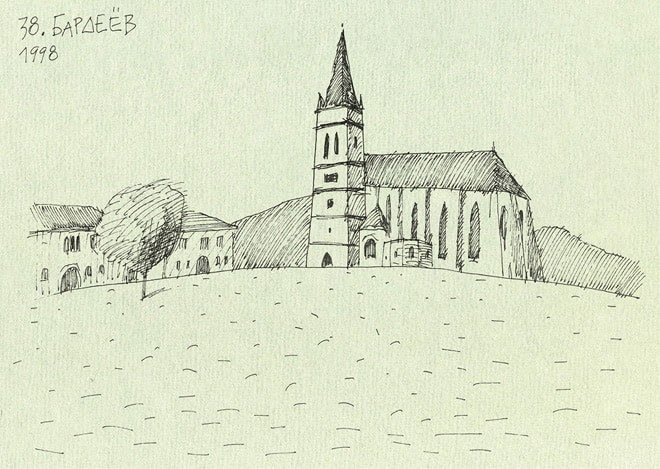

38. Бардеёв

1998

В этот городишко, про который я ничего раньше не слышал, мы заехали по дороге в Медзилаборец и деревню Микова, оттуда родом отец и мать Энди Уорхола. Остановились на пустынной площади, и я изумился. Не ожидал увидеть в восточном углу Словакии что-то подобное. Площадь застроена ренессансными зданиями, отдаленно похожими на те, что позже я встречал на севере Италии, в Тренто. С пышными портиками и остатками фресок. Те дома, где росписи не уцелели, выкрашены в веселые цвета. Да, все это провинциально, но тем и приятно. Местный готический собор Святого Эгидия – очень сдержанный, ясно прорисованный – действительно хорош, как и его готические алтари.

И странно, почему-то ни души. Я зашел в пивную на углу площади – там тоже пусто, только муха гудела – и выпил отличного местного пива «Шариш». Поехали дальше.

Позже я узнал, что город Бардеёв весьма старинный, что в XIV столетии венгерский король Карл Роберт Анжуйский пригласил сюда немецких купцов и ремесленников из Силезии, благодаря которым город процвел и стал одним из главных торговых пунктов на пути Запад – Восток. Потом пришла пора упадка, и неудивительно, что мало кто ныне что-то знает о Бардеёве. А место милое, вернуться бы туда.

39. Бар-лё-Дюк

1987

Вскоре после приезда в Париж я познакомился с молодым художником, имени которого не помню (Андре? Анри? Арно?), по фамилии Пуассон-Кентен. Он был сыном, как мне сообщили, знаменитого когда-то психиатра-альтернативщика Пуассон-Кентена, лечившего пациентов не аминазином, а кокаином и марихуаной. Недавно я попытался узнать, был ли такой психиатр во Франции, похоже – не было. Возможно, это аберрация сознания. Но я же точно знал этого молодого художника, одетого, как положено было в конце 80-х, в куртку-бомбер, рваные джинсы и ботинки «мартенсы»?

Я тогда совсем плохо говорил по-французски и, когда Пуассон-Кентен меня при первой встрече спросил, знаю ли я Анди Вароль, выставку которого (которой) он недавно видел, честно ответил, что не знаю. Секунды через три до меня дошло, что речь идет об Энди Уорхоле, но мой знакомец остался при убеждении, что я и есть образец тупого ruskoff, про Варолю не слышавшего благодаря козням кажебистов, засевших за железным занавесом.

Берлинская стена еще вполне стояла.

При этом он придерживался, как положено было, коммунистических убеждений, но говорил, что во Франции настоящих коммунистов нет, одни фашисты.

Художник он был, по-моему, безнадежный. Делал большие коллажи из страниц бесплатных журналов, а потом их замазывал гудроном.

Как бы то ни было, у меня еще почти не было знакомых, настоящих французов, и, когда Анри-Арно-Андре предложил зачем-то поехать навестить его дедушку в Барруа, я тут же согласился: это для меня была первая поездка куда-то во Францию.

Вот и поехали на восток от Парижа, через город Труа, присоседившись к знакомым Пуассон-Кентена.

Бар-лё-Дюк я почти не видел, помню только тяжелую готическую церковь и ровненькие зеленые изгороди перед домами, а также мягкие очертания холмов, укутанные влажным воздухом. В Баре мы сели на автобус и через полчаса оказались в деревне, где проживал дедушка, тамошний нотабль, наследник династии врачей, нотариусов, банкиров и адвокатов. О таких много написал Пруст – правда, у него про Нормандию, а восток Франции все же несколько иное.

Когда мы приехали, уже было темно. Но колючая проволока, разгораживавшая участки, была видна. Потом мне кто-то из знакомых французов (не иначе, с юга или из Фландрии) объяснил, что жители округи Бар-лё-Дюк страдают любовью к колючей проволоке. Там и в Первую, и во Вторую мировые войны были страшные бои. Наверно, поэтому.

Жилищем моего приятеля оказалась голубятня, построенная не то в XIII веке, не то позже, – цилиндрическая башня из местного пористого известняка. Это был подарок дедушки. Внутри от пола до кровли ярусами идут ниши, посередине башни – огромное вертикальное бревно с опускающимся и поднимающимся воротом, позволяющим добраться до каждой ниши. Оказывается, такие голубятни монахи клюнийских аббатств строили на всем западе Европы, и их голубиная почта была по тем временам не менее эффективна, чем WWW. Может быть, от нее было даже больше толка: фон бессмысленной информации тогда точно был ниже.

В этой башне мы и провели две ночи – на надувных матрасах, с электрическим фонариком.

Утром старушка (жалко не в белом накрахмаленном чепце) сообщила, что дедушка Пуассон-Кентен ждет нас к обеду.

Он проживал в здоровенном доме конца прошлого столетия, выстроенном в идиотском неоготическом стиле. Гостиная расписана в прерафаэлитском духе: цветастые рыцари на конях, гончие собаки, томные дамы, прозрачные деревца на мерно расположенных холмах. Сделано очень хорошо. Я спросил древнего днями хозяина (к счастью, прилично говорившего по-английски), кто же это нарисовал? Он ответил, что не помнит, был какой-то нищий русский художник давным-давно, его отец дал ему кров и за какие-то деньги заказал эти картины. Полез в секретер, достал бумажку и сообщил: «А, его звали Стеллецкий».

Действительно, был такой мирискусник второго разряда, хоть и хороший, и он сильно бедствовал в эмиграции.

На столе были салфетки с лилиями, вилки и ножи с лилиями на черенках, тарелки с лилиями на ободках. Дедушка Пуассон-Кентен сказал, заметив мое внимание к этим узорам: «Да, молодой человек, я роялист. Если во Франции не будет короля, ей пиздец. Но я не такой мудак, чтобы верить, что истинная династия будет восстановлена. А в республику, в этих голлистов, коммунистов, троцкистов, националистов, христианских и социал-демократов я, блядь, не верю. Так что в этой реальности я анархист. Поживите с мое – поймете меня».

Эта мудрая клоунада много мне дала. Хорошо бы в России был царь из приличной старой семьи, от которого ничего бы не зависело. Тогда перестало бы противно жить в России.

На следующий день пошли в гости к местным виноделам, на ферму в километре от голубятни, и везде тянулась колючая проволока.

У виноделов, красномордых и сильно нетрезвых ребят, тоже было интересно. Первым делом они начали хлопать пробками, а потом стали жаловаться, как их замучило законодательство насчет «контролируемых деноминаций». «Мы же, блядь, тоже люди… Этим из Шампани, что, всё, а нам ничего? Мы же, блядь, не виноваты, что от нашего виноградника до шампанского двадцать километров, а вино-то у нас не хуже, скажи? А какого же у нас его не покупают? Самим приходится пить, блядь!»

Подарили нам ящик шипучки, мы его еле дотащили до голубятни. Я не очень разбираюсь в шампанском. По-моему, bulles были хорошие, но непонятно, что же они мучаются в безнадежном соревновании с шампанскими мухами, а не делают достойное деревенское вино?

Наутро поехали в Париж. Кентен-Пуассон сказал, что билеты на поезд брать не надо, и так доедем. Когда пришли контролеры, он меня потащил прятаться в туалет, оттуда нас, разумеется, выковыряли. Он тряс под носом у железнодорожных сбиров своей carte d’identité, где вместо фотографии была вклеена картинка из детского журнала Тентене, а я притворился, что вовсе не понимаю по-французски. Контролеры сказали что-то про «пунк» и «русков», putain alors и merde donque и позволили ехать дальше.

Эта поездка мне многое рассказала о Франции – и плохое, и очень хорошее. Про лексику и политику – в любом случае.

40. Барранка-де-Диаболо

2001

В Плайя-де-лас-Америкас нам с Сашей стало скучно через три дня, тенерифское Рождество начало раздражать (сколько можно смотреть на темнокожих безработных, наряженных Санта-Клаусами и топчущихся у входа в супермаркет под увитыми елочными лампочками пальмами?). И купаться в океане надоело. Тем более что я чуть не утонул. И вообще, начался шторм.

Захотелось где-нибудь спокойно походить ногами. Мы справились в агентстве по туризму, где это можно сделать. Выяснилось, что нигде. Надо брать экскурсию или, наняв машину, самим ехать куда-то, а уже потом ходить ногами. Но в конце недлинного разговора с девицей из агентства выяснилось, что можно на рейсовом автобусе добраться до какого-то городка недалеко от Плайя-де-лас-Америкас, а там рукой подать до Барранка-де-Диаболо, где ногами вполне можно ходить.

Что такое «барранка» мы не знали, но звучит сочно, особенно в сочетании с тем, что она «чертова». Совсем по-прутковски. Что-то в манере «желания быть испанцем». С испанцами, впрочем, на Тенерифе туго – на дверях заведений рядом с надписью «We are speaking English, Ici on parle français, Deutche spraechen, parliamo Italiano» добавлено: «habla castillano».

То есть мы, канарцы, говорящие по-андалусийски, не кастильцы-арагонцы. Ну и ладно, хотя хорошо бы в Сочи что-нибудь написали на местном диалекте.

А barranca по-кастильски – это «спуск, уклон, речной берег».

Мы сели в автобус, минут двадцать ехали вверх и вышли на площади городка, где не было ни намека на тень. Между двумя пальмами на фоне фантастически синего неба висела гирлянда с Дедом Морозом в санях, запряженных оленями; с фронтона белоснежной, дикого колониального стиля церкви благословляла святая Мария Гваделупская, украшенная выцветшими пластмассовыми розами; на кресте сидел белый голубь; на жаре зевала рыжая канарская дворняга.

Стояла надпись: «Барранка-де-Диаболо. Опасная дорога, будьте осторожны». Мы робко встали на тропу. Ни одной опасности не было, кроме возможности удивиться старательно рассаженным молодым драконовым деревьям, агавам, обильным олеандрам и неизвестной мне африканско-субтропической флоре. О да, был какой-то провал вниз, с острыми камнями, похожими на зубы древних рептилий. Наверно, он-то и был страшен в этом уклоне в сторону туристической красоты.

Я, инвалид, его прошел легко. В Крыму не такое когда-то видел. Но дышалось в этой «барранке» удивительно легко, и небо светилось здесь океанским, всеобщим светом.

Когда мы шли обратно, встретили пожилую голландскую пару. Дама в бледно-зеленых шароварах и соломенной шляпе спросила: «Там очень трудно?» – «Нет, – ответили мы в один голос, – там всем просто. Никаких чертей, только виднеется внизу русло давным-давно высохшей речки».

У автобусной остановки образовалась эфемерная тень, в ней позевывала собака – возможно, наследница тех, кто дал имя Канарскому архипелагу. И тут на балкончике соседнего дома диким свистом распелась канарейка.

Приехал кадмиево-желтый автобус, мы отправились вниз, к черным крабам и алым Санта-Клаусам побережья.