Никита Алексеев

Аахен – Яхрома

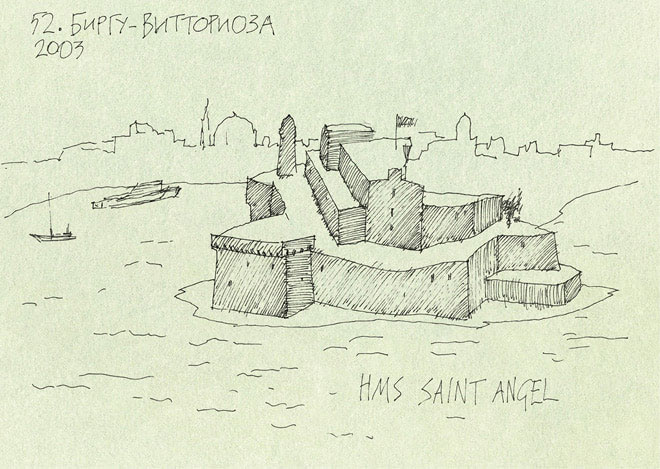

52. Биргу-Витториоза

2003

Очень жалко, что на Мальте я пока был всего раз и только неделю. Я тут же полюбил ее – по нескольким причинам. Прежде всего потому, что в этой крошечной стране (остров Мальта длиной 27 километров, остров Годзо – меньше 15, между ними совсем миниатюрный Комино общей площадью 316 квадратных километров) не чувствуешь отсутствия пространства. И потому что отовсюду видно море, надо только забраться чуть повыше или зайти за угол. И потому что мальтийцы разумно устроили свою страну. А каков мальтийский язык! В основе арабский, но немыслимым образом смешавшийся с итальянским, испанским, французским, английским и даже немецким! Чего стоит месса в великом кафедральном соборе Святого Иоанна, когда возглашают: «Аллах Акбар!» Но тут же на улице звучит превосходный английский, разъезжают старинные автобусы British Leylands и стоят красные телефонные будки.

А Биргу-Витториоза – это первая столица рыцарей-иоаннитов, где они обосновались до того, как построили по соседству Валетту. Биргу по-мальтийски значит «укрепленный город», Витториозой город стал называться в честь победы над турками в Великой осаде в 1565 году. Поэтому здесь сохранились самые старые здания и фортификации рыцарей. Мрачные, тяжелые, но украшенные веселенькими цветочками в горшочках. А главная достопримечательность – исполинский форт Святого Ангела, которому после Второй великой осады в 1940–1943 годах официально был присвоен статус корабля Королевского флота, HMS Saint Angel. Своими очертаниями он, правда, похож на колоссальный броненосец.

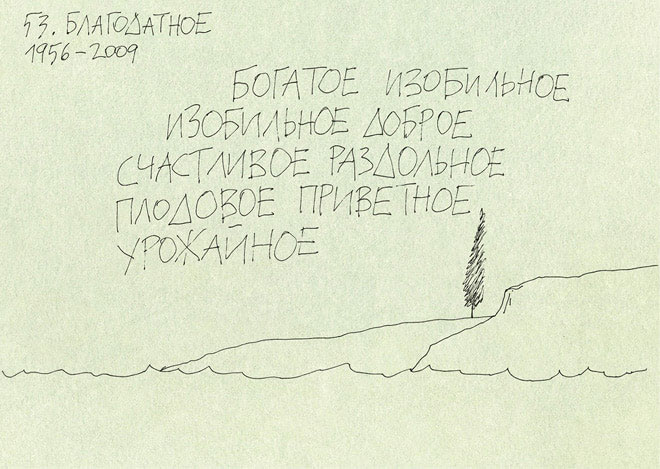

53. Благодатное

1956–2009

Это ошибка: населенного пункта с таким названием в Крыму нет. Благодатные есть в Харьковской, Курской и Красноярской областях, а также в Челябинской области имеется поселение Благодатное, основанное, как я понимаю, какими-то сектантами националистическо-языческо-экологической ориентации. Ни в одном из этих Благодатных я не бывал.

Зато в Крыму есть: Богатое, два Изобильных, Доброе, Счастливое, Раздольное, Плодовое, Приветное, Урожайное. Все это появилось после того, как татар и греков депортировали из Крыма и исторические названия заменили плодами убогой топонимической фантазии.

Вот и синтезировались они у меня в обобщенное крымское Благодатное.

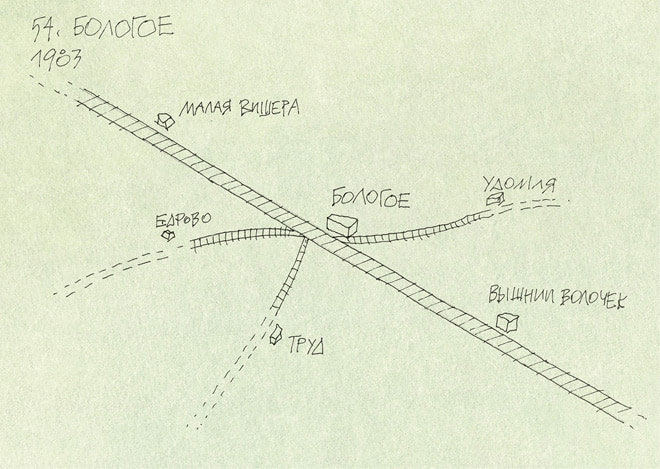

54. Бологое

1983

Естественно, я много раз проезжал Бологое на пути в Питер и обратно. Однажды очутился там часа на три глухой ночью. Мы с Колей Панитковым ехали в деревню недалеко от Осташкова, где у его друзей был дом. В Бологом часть вагонов отцепили от поезда и отогнали на дальние пути. Мы спросили у проводницы, долго ли будем стоять; она ответила, что не меньше трех часов. Спать не хотелось, и мы пошли к вокзалу. Там было пусто, дремал кто-то на лавках. Постучались в дверь буфета, никто не откликнулся. Вышли на привокзальную площадь, там тоже ни души, куда-то тянулась скудно освещенная улица. Пошли обратно в вагон и легли спать. Сквозь сон я слышал, как застучали колеса, – поезд поехал дальше.

Потом я часто расспрашивал знакомых, бывал ли кто-то из них в Бологом. Такой не нашелся.

Как я понимаю, Бологое стало важным транспортным узлом во многом по случайности: Николаевскую железную дорогу тянули по прямой (неважно, правдива ли история про царя и линейку), и Бологое оказалось на этой линии. А могло бы до сих пор быть никому не известной деревней.

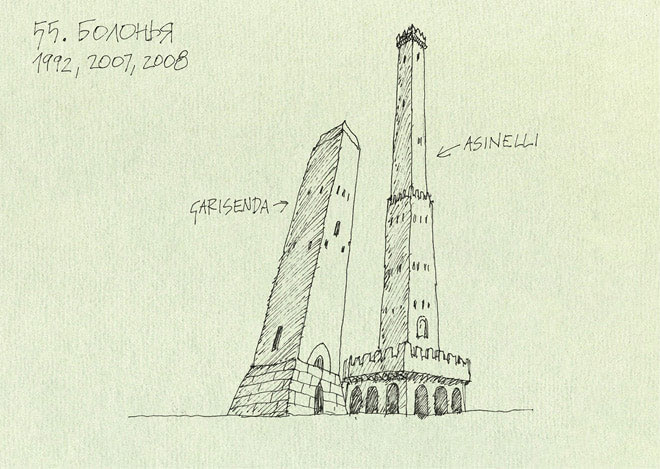

55. Болонья

1992, 2007, 2008

В первый раз я приехал в Болонью в 92-м на поезде, через Швейцарию – это была моя вторая поездка в Италию. Паоло Спровьери устраивал там выставку своей коллекции в городской галерее, куда прибыло довольно много народа из Москвы, я был вместе с Юлей, из Парижа приехала Джудит Бизо со своей подругой-колумбийкой – вылетело из памяти, как ее звали. Она была женой большого чиновника ЮНЕСКО, роскошного индийца Раджа Изара. В Болонье много пили, и жена Свена Гундлаха Эмма умудрилась свалиться вниз головой с очень крутой лестницы в гостинице, но, к счастью, сломала большой палец ноги, а не что-то более важное для жизни.

Напротив гостиницы стоял четырехэтажный палаццо. В окнах верхнего этажа не было ни стекол, ни рам. На третьем этаже окна были затянуты выцветшими и драными красными жалюзи. На втором кто-то жил. На первом был дорогой обувной магазин. Сейчас в Болонье такого уже нет, все отреставрировали.

Это один из самых моих любимых городов в Италии. Он уютен и гуманен. Там нет такой концентрации памятников, как во Флоренции или в Венеции, зато есть спокойствие и теплота. И конечно, недаром жители Болоньи так гордятся своими аркадами, протянувшимися вдоль улиц старого города: в жару не палит солнце, в непогоду не мочит дождь. Этим восхищался еще Петр Толстой, посетивший Болонью в конце XVII века.

Впрочем, и достопримечательностей в Болонье достаточно. И базилика Святого Петрония, фасад которой горожане за многие века так и не удосужились закончить. И изумительная площадь, на которой она стоит. И неимоверное надгробие Святого Доминика. И страннейший, совершенно мистический комплекс базилики Святого Стефана. Конечно, «Две башни», одна из которых покосилась давным-давно настолько, что, когда смотришь на нее, хочется отбежать подальше: вот-вот рухнет тебе на голову. Ничего, стоит и простоит еще долго.

И еще очень много всего – я и успел-то увидеть малую часть.

Во второй раз я попал в Болонью с Сашей в январе 2008 года – мы ездили на пару дней во Флоренцию, а на обратном пути в Роверето на полдня остановились в Болонье. Походили по городу, был солнечный зимний день. Саша там была впервые, я многое узнавал и помнил улицы – было так приятно вернуться. И очень хочется возвращаться снова.

В третий раз мы очутились в Болонье на два часа на местной ярмарке современного искусства – непонятно зачем по просьбе стекольщика из Мурано Адриано Беренго поехали встретиться с ним. Посмотрели современное искусство, съели в ярмарочном ресторане мясо alla bolognese (вкусное), и, когда вышли на автостоянку, по небу катились пурпурно-апельсиновые закатные облака. Под ними терракота крыш была черной, ревел ураган.

Совсем не ясно, почему Адриано по дороге в Венецию, рассказывая о том, как он развивает бизнес в Японии, завез нас домой в Роверето. Крюк – четыреста километров.

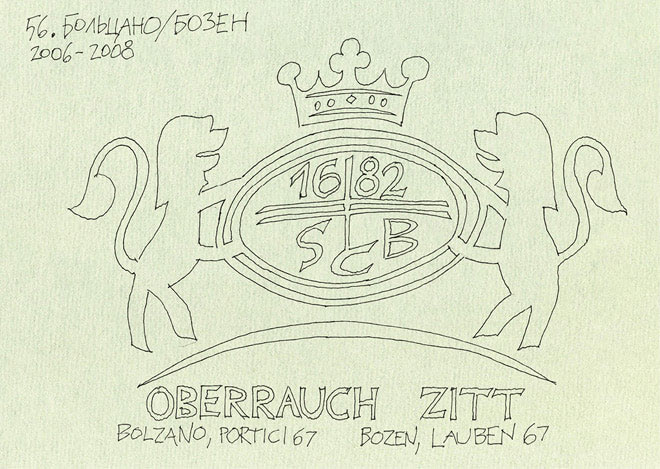

56. Больцано (Бозен)

2006–2008

На перроне вокзала городка Больцано, столицы Верхнего Адидже, написано «Добро пожаловать!» по-итальянски и по-немецки. Есть приветствие и на третьем языке, ладинском: Benuni! На этом языке в области Южный Тироль говорят несколько тысяч человек, но в Больцано (Бозене) он не слышен. Итальянский – да, но чаще звучит немецкий в южно-австрийском варианте. Названия улиц – на двух языках, реклама – в основном по-немецки. Архитектура явно не итальянская, а австрийская. На улицах пахнет так, как пахнет на торговых улицах старых австрийских городов: корицей, ванилью, жареными колбасками, паприкой и еще чем-то теплым и домашним.

Город сочится богатством: ювелирные и часовые лавки, банки, магазины с товарами самых дорогих марок. Названия улиц такие: улица Райффайзен (этот банк был основан в Больцано) и улица Сберегательных Касс. На главной торговой улице (via dei Portici, она же Аркаденштрассе) я набрел на магазин Obberrauch-Zitt, уже лет сто пятьдесят торгующий твидом и лоденом. Там я постепенно купил два пиджака из настоящего шотландского твида (один ношу, второй – для картины «Живопись для твидового пиджака») и пальтишко из лодена. Дорого, но я давно о таком мечтал.

На променаде в парке, тянущемся вдоль реки Изарко, впадающей в Адидже, занимаются бегом здоровяки южнотирольцы. Прямо в черте города стоит среди виноградников замок Мареччо, он же шлосс Маретш. На одной из боковых улочек за красными воротами с белыми крестами – резиденция Тевтонского ордена. Город обступили горы, по склонам лепятся шале, в небо втыкаются зубья Доломитовых Альп.

Италия здесь кончилась, хотя на карте она тянется еще километров на пятьдесят вверх, в горы, до перевала Бреннеро.

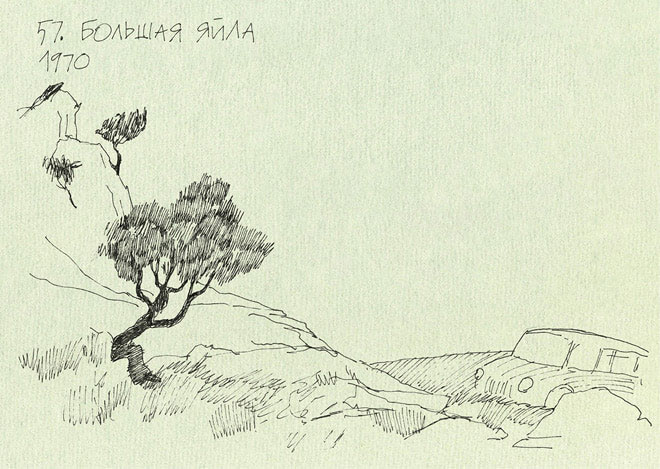

57. Большая Яйла

1970

На стареньком микроавтобусе киностудии поехали вверх по петляющей разбитой дороге. Рафик пыхтел и хрипел. Было жарко, воздух стоял густой пеленой, и я жалел, что пришлось куда-то ехать: нельзя было найти место для съемок где-нибудь поближе? И вообще, я что-то не помнил, чтобы у Стивенсона в «Острове сокровищ» упоминались высокие горы. Но режиссер Фридман вбил себе в голову, что этот эпизод его кинематографического бреда необходимо снимать на верхушке Яйлы, а художник фильма Константин Загорский отправился туда смотреть место. И зачем-то прихватил с собой меня и ассистента оператора – наверно, чтобы не бездельничали.

Наконец приехали. Оказалось, что здесь красиво. Под ногами – Ялта, море изгибается под синим-синим куполом неба. На покрытом выцветшей травой плато растут японского вида деревья, перекрученные ветром.

И прохладно, не так, как внизу.

Загорский посмотрел вокруг, покачал головой и сказал: «Ладно, поехали обратно». Сели в рафик, двинулись, через несколько десятков метров что-то громыхнуло, мы остановились, шофер пошел смотреть, что случилось. Выяснилось: пропороли шину о ржавую железяку, невесть откуда здесь взявшуюся. Запасного колеса не было. Шофер остался при машине, а мы сначала по крутой тропинке, потом по вполне прогулочной дорожке быстро скатились в Ялту, на Чайную горку, чтобы отправить кого-нибудь выручать микроавтобус и его водителя.

На Яйле так, кажется, ничего и не снимали.

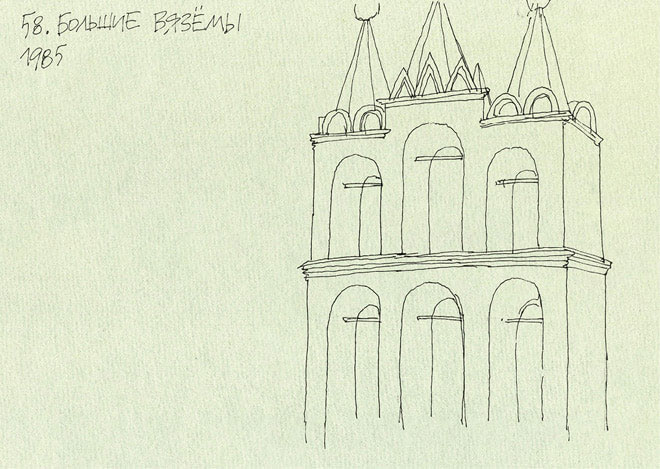

58. Большие Вязёмы

1985

По дороге в Звенигород и в Можженку я все время проезжал мимо Больших Вязём, но никак не мог собраться сходить туда – совсем недалеко от станции Голицыно. Однажды, в прекрасный весенний день, сошел с электрички и прогулялся до усадьбы. И не пожалел – Преображенская церковь, построенная Борисом Годуновым, очень хороша. И странная стоит рядом с ней звонница, совсем не похожая на подмосковную архитектуру. Она скорее ближе к псковским звонницам, но и сильно от них отличается. В Пскове они тяжелые, крепко упершиеся в землю, а здесь ажурная, легкая, и небо, светящееся в ее пролетах, важнее, чем здание.

Посмотрел на могилу Николая Пушкина, умершего в младенчестве брата поэта. Издали полюбовался усадьбой Голицыных – в ней был какой-то НИИ, близко подойти было нельзя. Сейчас, говорят, там открыли небольшой музей.

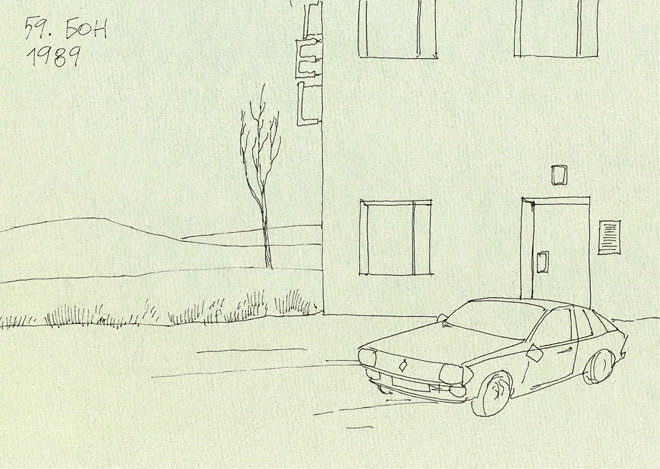

59. Бон

1989

Город Бон (Beaune) находится в Бургундии, там делают великолепные вина, и, говорят, он редкостно красив: его центр – это драгоценность романской и готической архитектуры. Я не видел. Про Бон у меня странные воспоминания.

Мы с Николой Овчинниковым и Юлей Токайе направлялись на взятой у знакомых Юли машине в Прато (это близ Флоренции) на выставку художников из СССР. Это была моя первая поездка в Италию. А машина – спортивного вида дряхлая «Рено-Фуэго» красного цвета, до сих пор вспоминаю о ней с нежностью. Из Парижа выехали не рано, до Бургундии (это более или менее треть пути) добрались поздно вечером. Надо было где-то ночевать.

На въезде в Бон мы увидели кубическое здание, сиявшее неоновой вывеской: Hotel. Остановились, подошли к двери. На ней было написано: «Вставьте свою банковскую карту и наберите персональный код». Кто-то из нас так и сделал. Дверь, чмокнув, отворилась, впустила, закрылась. Мы оказались в клаустрофобическом помещении, где стояло что-то вроде банкомата. Инструкция гласила: «Вставьте банковскую карту, выберите в меню пожелания, наберите свой персональный код». Так и поступили. Устройство пожужжало, из щели вылезли магнитные ключи. Мы сунули их в щель следующей двери, она чмокнула и раскрылась. Нашли свои номера – белье было поглажено безупречно, а за окном темень и пустота – и легли спать. Утром захотелось есть, мы нашли буфетную комнату. Автомат с бутербродами вроде тех, что продают в поездах, йогуртом, колой, водой, мороженым, шоколадками; второй механизм наливал жиденький кофе. Эти агрегаты уже принимали монетки.

Позавтракав, мы вышли вон. Дверь, чмокнув, выпустила нас на обочину дороги.

60. Бонн

1988

Я туда приехал из Кёльна, где гостил у Бориса и Наташи Гройс, на трамвае. В Бонн меня пригласили граф и графиня Ламбсдорф, устроившие в соседнем Кёнигсвинтере выставку, где показывали работы Бориса Биргера и мои. Затея страннейшая – не вижу ничего общего между собой и Биргером.

С графом Хагеном Ламбсдорф-Галаганом (он из русской ветви Ламбсдорфов, его пращур был воспитателем Николая I, что чести ему не делает, а прадед – очень неплохим министром иностранных дел при Александре III) и графиней Рут Ламбсдорф фон дер Вейде (происходящей из какого-то совсем древнего германского рода) я познакомился в начале 80-х, когда Хаген служил советником по культуре посольства ФРГ в России. Ламбсдорфы опекали Альфреда Шнитке и Олега Янковского (что очень хорошо), а также коллекционировали неофициальное искусство – что тоже неплохо.

Впоследствии граф Хаген был первым послом в Латвии. До 1917 года его семья там и жила, а потом – в Чехии. Я с радостью вновь встретился с ним и Рут в 2004-м в Берлине, в их пенсионерской квартире рядом с Фазаниенштрассе. Там моя картинка висела бок о бок с Родченко. Что бы подумал Родченко?

Итак, я приехал в Бонн, вернее, в его предместье Бад-Годесберг, где проживали Ламбсдорфы. Тек Рейн, за ним мягко поднимались холмы. Вокруг – старательные особнячки то сецессионной, то грюндерской, то баухаусной архитектуры с чудными, греющими душу садиками. В одном из них жили Хаген и Рут.

Среди этого благолепия – Kunsthalle Bonn, где была какая-то важная выставка, которую я совсем не помню, и стеклянные «билдинги» с огромными логотипами главных немецких политических партий. <…>

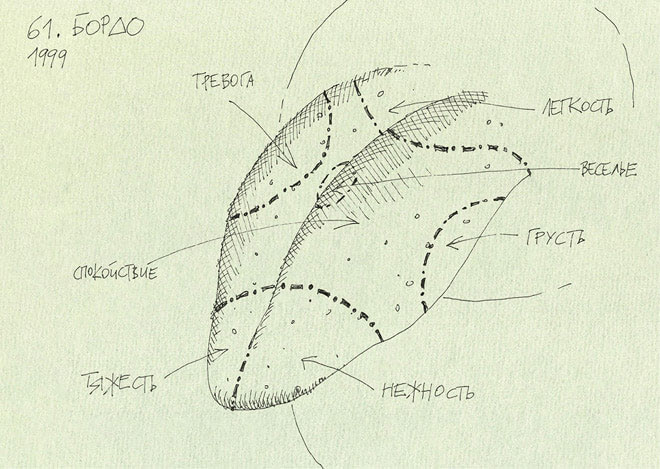

61. Бордо

1999

Я пробыл в Шато-Маньоль, находящемся километрах в десяти от Бордо, неделю. В качестве винного критика. Главный энолог компании Barton & Guestier, пожилой британец, рассказывал про особенности виноделия в Bordelais, а очаровательная молодая дама (ее звали Элен или Софи?) учила пробовать вино, показывала указкой на плакат с изображением человеческого языка: эта зона воспринимает горечь, эта – алкогольную легкость, эта – фруктовые тона, а вот эта – табак, севильскую кожу и влагу мха. Ну и нос, нос, нос… Она говорила об архитектуре вина и о балансе тяжести и легкости. Будто я об этом не знал до поездки в Бордо. Знал. Читал. Но слушал ее с удовольствием. Она была хороша, как вино.

В Шато-Маньоль я жил в номере, где за пару лет до того останавливался Боб Клинтон: широкое французское окно, шагнешь – за ним немыслимо зеленый газон, обомшелые мраморные статуи и магнолия, усыпанная белыми, похожими на каменные цветами.

Всю неделю мы слушали лекции по энологии и психологии/физиологии восприятия переброженного виноградного сока. Ездили по другим виноградникам, пробовали чудеса французского умения творить вино.

Да, истинно чудеса. Но последний день я провел в Бордо в компании Софи-Элен (или ее звали Мари-Элизабет?). Я ее попросил заказать в ресторане борделезское блюдо, про которое раньше читал: аркашонские устрицы вместе с горячими свиными колбасками «шиполата». Оказалось – невероятно вкусно.

Потом мы прогулялись по Бордо – «Окраине вод».

Странный город, очень красивый и очень тяжелый. Его уверенная в себе, отлаженная и не склонная к лишним фантазиям архитектура говорит: да, это мы, купцы-работорговцы, негоцианты между Европой, Америкой, Африкой и Азией, построили для себя эти жилища, церкви и присутственные дома. Нам архитектор рассказал что-то про композитный, коринфский, ионический, дорический ордер, а мы ответили: «Делай как хочешь, но покрепче. И главное – углы закругли. А то лошади мордами об углы побьются».

Я это к тому, что Бордо, в сущности, похож на Нижний Новгород и даже Кострому. Но куда мощнее: в России – Волга, во Франции – океан.

Например: в окне одного из винных магазинов я разглядел суперпрофессиональный штопор ценой 5000 франков. То же самое наверняка можно найти, даже дороже, в Костроме. Но что там откупоривать штопором за 700 евро, «цвеймадеру» кашинского разлива, отчаянно дегустированную Салтыковым-Щедриным?

62. Борисоглебск

1963

Отец недавно разошелся с мамой и пытался как-то выйти из положения. Иногда у него это получалось хорошо. Например, он повез меня в Ростов Великий. Мы залезли в брюхатый икарус (гениальное изделие, почти такие же придуманы Энки Билалем в его комиксах) и отправились на север. Проехали Петровское – там удивительная ампирная колокольня дурной архитектуры, но стоит она так, что ее нельзя забыть. Это шприц, воткнутый в бессмыслицу неба. Вокруг метались вороны, пытались что-то объяснить.

Мы доехали до Ростова, а про него – особенный разговор.

На второй день, переночевав в Доме колхозника (через пятнадцать лет он уже назывался гостиницей «Ростов»), поехали – чего ради? – в Борисоглебск. Час тряслись по ухабам в покрытом инеем автобусе марки ПАЗ. Эти чудища клепали в городке Павловске, где-то рядом с Нижним. Их надо теперь беречь. Подобное в России, боюсь, уже не сделают.

Из ниши надвратной церкви Борисоглебского монастыря вместо необходимой там иконы ехидно поглядывал Ленин в хитрованской кепочке. В монастыре мерзло на веревках штопаное-перештопаное белье, из одного барака в другой несся мат.

Древнерусская архитектура? В Борисоглебске она очень плоха: кирпич на кирпич, да из битого кирпича узорчики над окнами и по обводу храма.

Не иначе, сейчас в Борисоглебске бараков в монастыре нет, и веревки не тянутся на морозе от одной дурной мысли до другой. И на чреватом икарусе с дугообразным воздухозаборником до Борисоглебска уже не доберешься.

И ПАЗа не дождешься. А вороны, слава богу, наверняка на месте.

Спасибо пантократору за Борисоглебск.

63. Боровск

1971

Итак, после Балабанова, в трясучем автобусе – в Боровск. Мне чудится, что на подъезде к Боровску дорога шла круто вниз, а потом в чаше, между холмов, открывался город, – прямо как в Италии? Конечно, чудится. Холмы вокруг Боровска низенькие, хотя и повыше, чем в большинстве мест Среднерусской возвышенности. Ее географы зачем-то лет двадцать назад разжаловали до звания Среднерусской долины.

И все же речка Протва загибается дугой между холмиков в Боровске почти так же, как Адидже в Вероне. Да, Альпы в пятидесяти верстах от Боровска невозможны, но березы и ветлы там столь же прозрачны и геометрически определённы, как оливы и кипарисы на картинах Джанбеллини.

Учащихся отделения промграфики и рекламы МХУ памяти 1905 года отправили на летнюю практику в село Теряево, в Иосифо-Волоцкий монастырь, на север. Учащихся отделения театральной живописи, в том числе Ксюшу Шимановскую (у нас был роман, потом она стала моей первой женой, мы прожили вместе месяцев шесть) – на юг, в Боровск.

Через пару недель, рискуя быть уволенным из МХУ, я сбежал из Теряева и отправился в Боровск. Первое, что увидел, въезжая в чашу, был огромный старообрядческий Покровский собор, построенный накануне Первой мировой войны, и там была автобаза. Второе – речку Протву, по течению которой тянулись изумрудные пузырчатые водоросли, а детишки на берегу удили пескарей. Третье – памятник космосу на высоком бугре над Протвой. В Боровске какое-то время жил Циолковский, бредил о лучистом человечестве (его дикие мечтания отчасти сбылись в виде пленников WWW).

Это сооружение воспроизводило памятник космосу возле ВДНХ, который придумал скульптор Файдыш-Крандиевский. Изделие безвестного боровского мастера было лучше: не фальшиво устремленное в небеса, а приземистое; не из титана, а из проржавевшей кровельной жести; и ракета на вершине покрашена серебрянкой, как крест на деревенском кладбище.

Ксюша и другие практиканты МХУ жили в здании какого-то ПТУ, когда-то реальном училище, стоявшем под памятником космосу, на крутом съезде к реке. Его закругленный угол был будто обгрызен пираньями: некий тракторист не справился с управлением и окончил жизнь, протаранив это крепкое сооружение.

Выше «космоса» простиралась рыночная площадь, вдоль которой тянулись торговые ряды с аркадами, подпертыми колоннами, статью похожими на перезревшие огурцы. В рядах находились магазины, где торговали ничем. И было заведение «Буратино» – там из опрокинутых стеклянных конусов, в Москве содержавших томатный и прокисший мандариновый сок, торговали портвейном по двадцать пять копеек за стакан и плодово-ягодным вином (Ābolu Pussaldais) латышского производства – по двадцать.

Дальше тянулись улочки с домишками, украшенными резными наличниками, с белыми фиранками и горшками резеды. Там-то и происходила настоящая боровская жизнь, и в эти домишки годами наведывались сообразительные студенты МХУ и Суриковского института, тоже ездившие на летнюю практику в Боровск.

Боровск веками был гнездом старообрядчества (здесь заморили голодом боярыню Морозову), соответственно, в домишках с белыми занавесочками самые сообразительные из учащихся выторговывали «доски» разного качества иконописи и старопечатные, а то и написанные «братским» полууставом книги.

К сожалению, я к сообразительным не принадлежал.

В домах с резедой шла очень серьезная жизнь. В одном из них проживал с женой поп единственной служившей тогда в Боровске церкви. Матушка, заведя любовника, сбросила мужа в подпол и задалась целью заморить его голодом. Священника спасло то, что прихожане через неделю начали недоумевать: куда делся батюшка, почему в церкви службы нет?

Николай Семенович Лесков, услышав такое, пожал бы плечами и спросил: «Ну и что такое? Дело русское, православное. Страсть, господа, и глупость – как у Шекспира, но по-нашему».

Тянулись луга и песчаные отмели Протвы. За ними – беленький Пафнутьев-Боровский монастырь.

Святой Иосиф Волоцкий стоял за то, чтобы церковь была сильной в государстве, владела обильным имуществом и имела решающее слово в общественных делах.

Святой Пафнутий Боровский, близкий к афонскому исихазму, думал, что церковь не должна заботиться о политике: ее долг быть рядом с каждой из своих бессловесных овечек.

В результате и Иосифо-Волоцкий, и Пафнутьев-Боровский монастыри оказались одними из святейших и, соответственно, богатейших монастырей России. Но занимательно, что меня, тогда еще не крещенного и не выбывшего по своему желанию из церкви, географически мотало между стяжательством и нестяжательством.