Оксана Васякина

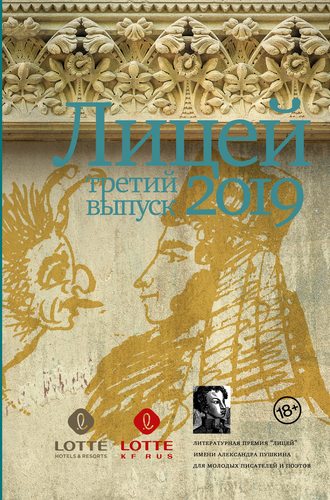

Лицей 2019. Третий выпуск

Пока старушка рассказывала, я окончательно протрезвел, а Федя мирно посапывал, уснув в позе школьника за столом. На кухне, где мы сидели, пахло старушечьими вещами и ладаном. В красном углу горели свечи. Духа, которого я немного побаивался, не было, и хозяйка, словно прочитав мои мысли, пояснила:

– Высохла Марфуша, не пахнет совсем. А ты, сынок, возьми Псалтирь-то, почитай на покой души подруги моей. Да и оставайтесь-ка у меня на ночь, я вам на топчане постелю. Куда вам теперь идти… ночью-то. А утречком пойдёте уж могилку ковырять.

Как ни странно, такой поворот событий меня не удивил. Я взял старую книгу, опасливо подошёл к гробу, стараясь не глядеть на покойницу, сел на поставленный рядом стул и начал читать с первой страницы: “Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет он день и ночь…”

6

Утром, омочив страшные лица под рукомойником, мы с Фёдором отправились на кладбище. По дороге зашли в его лачугу, укромно стоявшую у берега реки, взяли два лома и лопаты.

Если бы мне пришлось когда-нибудь снять фильм, то изобразил бы я эту картину примерно так: раннее январское утро, кругом белая тишина. Только хруст наших шагов – на целые километры. Мы с Фёдором, как два партизана, в фуфайках и валенках, медленно бредём по степи в сторону размазанной по горизонту редкой опушки, где темнеет кладбище. Со стороны забоки тревожно каркает вороньё, напоминая о крае долготерпенья и о той красоте, что сквозит и тайно светит в бесконечности русского пейзажа. Навязчиво цепляется мысль о ночном сновидении, хотя спал я паршиво, да и сон приснился, должно быть, ближе к утру. Я увидел, как покойница встала из гроба, подошла к столу, опрокинула рюмку водки и, повернувшись в сторону моей лежанки, тихо и с упрёком проскрипела: “Ты хоть бы о матери подумал, стервец”. И легла обратно в гроб.

“Под сосёнкой просила Марфуша”, – вспомнился благостный распев бабы Маши. Хотя какие тут могут быть сосёнки, рассуждал я про себя, – тополь да ива. Но когда мы добрались до места, я действительно увидел небольшую чахлую сосну, вероятно, посаженную кем-то “для красоты”. Тут мы и стали долбить.

Я начал работать ломом резво, отчаянно, как если бы откапывал сокровища. Федя покуривал в стороне, созерцая мой труд, и что-то смекал. Я не раз любовался подобной картиной в городе, где какой-нибудь работяга, стоя по колено в грязи, выковыривает провод, а другой, наблюдая и покуривая, проникает в метафизику происходящего. И никто не возмущается, сознавая значимость физического делания и действенного созерцания.

Увлёкшись работой, я не заметил, как Федя отлучился и принёс охапку хвороста из забоки. Подумал, что он хочет развести костёр, чтобы мы согрелись и отдохнули. Но когда он положил ветки на будущую могилу и поднёс спички, я был поражён своей глупостью: разогретая твердь комьями отлетала в стороны, а остриё лома с каждым взмахом уходило всё глубже и глубже в недра могильной земли…

Обратно мы шли мимо руин полуразрушенного коровника, разобранного на кирпич, – задумчивые и голодные. Тускло светило солнце. Я не знал, который теперь час и как долго я вообще нахожусь в этом месте. В голове было как в глухой кадушке – темно и пусто. Испарялись готовые фразы, остроумные мыслишки, ненужные в этой тишине. Не знаю, думал Фёдор о смерти или о своей жене с малолетним сыном, скучал он или был счастлив… Позыв к любительской психологии рождается от безделья и сытого желудка, а мне было не до того. Нужно было похоронить старушку, пока не началась вьюга и не замело протоптанную тропу.

Вернувшись в свою избу, я первым делом затопил печь и поставил на чугунную плиту ведро со снегом, решив наконец помыться. Завтра – похороны Марфуши, и почему-то, не знаю почему, я переживал это событие как что-то мне близкое. Может, потому что читал Псалтирь над покойницей… или потому, что долбил для неё свежую могилу. Как бы то ни было, эти вещи делали меня причастным к происходящему здесь, в деревне.

Стоя нагишом в тазике и намыливаясь куском окаменевшего мыла, думал: приедет или не приедет на грузовике Степан, что он за человек и какое имеет отношение к деревне. Я и не заметил, как стал жить новыми именами, запахами, образами, наполнявшими древнее пространство моей добровольной ссылки…

7

Знакомство со Степаном произошло в избе бабы Маши, куда я отправился ближе к вечеру, чтобы помочь с похоронами. За столом сидел угрюмый человек лет пятидесяти с большим животом и лицом водителя городского автобуса. Я вежливо поздоровался и сел на лавку.

– Ты, что ли, приезжий? – выдавил Степан, не глядя на меня.

– Я, – улыбнулся я ему.

– И на кой тебя сюда занесло? Сидел бы лучше дома, мамкины пироги ел. Мало ли по деревням спивается, – покосился он на Фёдора, который был тут же и чистил у печи картошку.

– Да учёный он, хальклор собирает, – вступилась баба Маша. – Ты скажи спасибо, что помощник нашёлся. А то надёжи на вас… тьфу, – вздохнула хозяйка, не переставая месить тесто для поминальной стряпни.

Степан выдержал паузу, покашлял в кулак и, поглаживая плешь, сказал:

– Ну, пойдём, учёный, покурим, что ль.

И мы вышли во двор покурить.

По грустным глазам и ленивой фигуре Степана было видно, что он человек добрый, и меня забавляло, как он напускает на себя важность. Дело его заключалось в том, чтобы по выходным привозить из города в глухие селения продукты и то, что попросят люди. Деревенские называли его фургон “лавкой”. Иногда он обменивал магазинные продукты на свойское мясо, творог, яйца, чтобы продать на городском рынке подороже. Тем и жил. Степан был когда-то женат, в молодости играл в заводском оркестре на трубе, читал Стругацких, но в девяностые всё пошло к чёрту. На последние деньги он приобрёл старенький грузовик и стал шоферить.

– Что, красиво? – спросил Степан, заметив, что я гляжу в сторону забоки.

– Красиво, – нехотя ответил я.

– Красиво… – передразнил Степан и с прищуром затянулся. – Тут не в красоте дело. Тут всё детство моё прошло. Вон то дерево видишь? Слышь, чё говорю… видишь здоровый тополь возле коровника?

– Вижу.

– Так вот, когда я в школу начал ходить в Бобково, деревня тут в пяти километрах, он был ростом с эту лопату, – показал он на воткнутую у крыльца лопату. – И каждый день я мимо него ходил и наблюдал, как он подрастает. А теперь смотрю я на него… – запнулся Степан и, отвернувшись, высморкался. – Понимаешь, о чём толкую?

– Понимаю.

Немного помолчали.

– А я вот тебя не пойму. Чего дома не сидится? Тут до вечера-то пробудешь – тоска гложет.

– Частушки собирать приехал.

– Студент, что ли?

– Ага, студент.

Нашу недолгую беседу нарушила хозяйка – позвала ужинать. Покойница уже не производила на меня того жуткого впечатления, как прежде. Я даже готов был подержаться за её вязаную тапку, как делал в детстве, когда умер дед, но понимал, что выглядело бы это странно. Фёдор суетился у стола, думая во всём угодить бабе Маше: расставлял и переставлял чашки, со звоном ронял алюминиевые ложки, нарезал огромными ломтями домашний хлеб. Хозяйка незлобно ворчала на помощника, пряча едва заметную улыбку в морщинистом лице:

– Ты меня хошь вслед за Марфушей в гроб свести? А ну иди отсель, руки вон лучше помой.

А Фёдор понимал только то, что бабушка жалеет его и любит. И он тоже жалел и любил её за доброту.

Ночью у меня начался жар. От старушки я пришёл уставший и сытый, растревоженный мыслями о том, что напрасно я связался с новыми людьми, которым мне приходилось лгать и тем самым нарушать странную, приятную тишину здешней моей жизни. Не хотелось растапливать остывшую печь, идти за дровами в холодную сарайку, где так явно слышались мышиные шорохи. Я долго не мог уснуть, ворочался. В голые, ничем не занавешенные окна проникал мертвенно-бледный свет луны, делавший комнату похожей на освещённый фонарём погреб. Я то укрывался целиком, ёжась и кутаясь в мышиную вонь одеяла, то раскрывался полностью, чувствуя, что начинаю задыхаться…

8

Похороны прошли без меня. Утром зашёл Степан со словами “Дрыхнешь, студент?”. Но когда увидел, что я болен, взялся растапливать печь и напоил меня чаем.

Весь день я пролежал в кровати, думая о своём отшельничестве и о том, как там хоронят теперь старушку. За окном тёмная пелена затягивала белёсое небо над забокой. Снаружи вьюжило, и мрачно подвывала печная труба… Я то медленно уходил в сон, забываясь, то резко просыпался от размашистых ударов ставен, бухающих о стекло. Порой завывание вьюги отзывалось в больной голове далёкими звуками трубы, и тогда я с удивлением думал, не Степан ли играет над могилой эти протяжные траурные ноты…

Проснулся от звука хлопнувшей двери. Услышал голоса и лицом почувствовал морозную свежесть. Мне показалось, что кроме знакомых голосов Степана и бабы Маши появился ещё один – женский.

– Как ты, студент? – с порога хрипел Степан. – Хвораешь? Вставай, самогонкой мы тебя быстро вылечим.

Мне было и стыдно, и приятно играть роль больного. Я ответил нарочито слабым голосом, что сейчас встану. Хотя двигаться, разговаривать, улыбаться сил не было.

– Ой, сыночек, да как же так, – запричитала баба Маша, – где ж ты вздумал простудиться? Только Марфушу схоронили, а тут…

– Ничего-о, – вовремя урезонил Степан, – вылечим твоего студента, не боись.

Я поднялся с кровати, пригладил кое-как ладонями грязные слипшиеся волосы и вышел на кухню. Возле окна в чёрном платке и валенках сидела девушка, склонив голову и тыкая кнопки телефона. Я поздоровался.

– Здравствуйте, – скромно ответила она, сунув телефон в карман болоньевой куртки.

– А это моя внучка, Ка-атенька, – ласково пропела старушка.

Степан, сидя на корточках, курил в жаркое устье печи и что-то тихо насвистывал. Рядом с ним лежал коричневый чемоданчик, похожий на чехол от музыкального инструмента.

– А Фёдор где? – поинтересовался я.

– Придё-от, куда денется. – Степан не спеша раскурил потухшую сигарету, сплюнул табачные крошки в пол и продолжил: – Эх, и умаялись мы. Погода вишь как разыгралась… Сперва везли гроб на санях, а там снега невпролаз. Пришлось верёвками обматывать и так тащить до самой ямы… – Степан мрачно затянулся.

– Дак ведь уронили, уронили гроб-то! – возмутилась баба Маша, стряпавшая что-то у стола. – Благо хоть не вывалилась Марфуша, прости господи. Небось, поддали ещё, как нести…

– Не шуми, баб Маш, – поморщился Степан, – и так на душе не шибко весело. Как не выпить, когда холод такой, до костей пробирает.

– О-ой, холод их пробирает, гляди-кась!

– Баб, ну чего ты, похороны ведь, – сказала внучка, явно меня стесняясь.

Старушка набожно перекрестилась.

– Зато как я играл, как играл… – тихо молвил Степан, зажмурившись. – Ты хоть знаешь, что я играл, а, баб Маш?

– И дела мне нет, чего ты там дудел на своей свистульке. Только Марфушу зря потревожил.

– Дудел… Шопена я играл, баб Маш, Шопена…

Степан грустно улыбнулся и бросил окурок в печь. В это же время с облаком морозного пара вошёл Фёдор и поприветствовал нас своей широкой улыбкой.

Когда мы сидели за столом, я поймал себя на мысли, что мне не безразлично наличие в кармане девушки сотового телефона. Нелегко устоять перед соблазном узнать о той части разломленной пополам жизни – без меня. Что пишут друзья и одногруппники в моём блоге? Не обернулась ли весть о пропаже страшным предположением о моей возможной гибели или самоубийстве? Не расклеивают ли теперь по городу листовки с моей унылой физиономией? Прежде ясная и твёрдая идея о необходимости бежать из содома, из железобетонного гетто, где, как мне думалось, всё прогнило и продалось, вдруг помутилась. Достаточно было увидеть эту маленькую вещицу с кнопочками, чтобы заболеть миром вновь, чтобы прошлое вернулось в сознание и тупо встало перед глазами. Девушка, как нарочно, снова вынула телефон, но её попытку найти связь предупредил Степан, сказав:

– И не пытайся, здесь не ловит.

– А где ловит? – спросила Катя.

– На улицу надо выйти, к столбу, – ответил Степан и поднял рюмку. – Ну, чтоб земля была пухом…

Все молча выпили.

Вьюга улеглась. Мерцали первые звёзды. Я стоял поодаль от столба и курил, пока девушка с кем-то разговаривала, часто повторяя: “Не приеду. Не приеду. Не звони…” “Наверно, любовная драма”, – думал я, вглядываясь в деревенские сумерки. Хотелось попросить у Кати телефон, а главное, узнать, есть ли в нём интернет. Но было как-то неловко, тем более что у неё драма. Когда мы возвращались обратно, я всё же осмелился и спросил:

– Кать, мне бы в Сеть выйти… У тебя случайно нет в телефоне?

– Есть. Возьми, – протянула она мобильник.

Я остался во дворе и стал жадно читать сообщения. На экранчике разворачивалась странная трагикомедия. Помимо меня героями этой пьесы были студенты родного вуза и приятели. Кто-то оставлял мрачные посты с многоточиями, похожие на эпитафии, другие изощрялись в догадках о моей участи (убит, повесился, утонул, похищен пришельцами), но самым ценным из всего этого шлака были сочинённые в мою память стихи с кратким названием “Другу”. “Да, – думал я, листая сообщения, – если ты не гений, не медийная личность или маньяк, лучший способ прославиться – это пропасть без вести или умереть…” Мне стало невыносимо весело в эту минуту. Я смеялся на всю деревню, наполняясь неизвестно откуда бравшейся энергией. Что-то мне, впрочем, подсказывало, что смех этот был недобрый. Но истерику, как известно, трудно остановить.

В избу я вошёл нахмуренный, пытаясь скрыть нездоровое веселье, но, видимо, делал это плохо, потому что Степан сказал:

– Вот и хорошо, что мамке позвонил. Ехать тебе отсюда надо.

Это замечание меня немного смутило. Наверное, я плохой сын. Маме я так и не позвонил.

– Ну, помянули – и добре, – сказала бабушка, вставая из-за стола. – А тебе, сынок, я завтра вареньица принесу, чтоб выздоравливал. Или вон Катю пошлю. Айда, архаровцы, уж и ноги, небось, не держат.

Архаровцы лениво засобирались, изобразив на лицах “ни в одном глазу”.

Проводив гостей, я остался один на один с голыми стенами и живой дышащей печью. Начисто вытертый стол и пустота комнаты создавали иллюзию, будто здесь и не было никого, а я только что встал с постели. Но крепкий помоечный запах яиц, курева и перегара рушил иллюзию. Пахло человеком, поминками, неизвестностью тёмной деревенской жизни.

9

Следующий день я провёл в ожидании Катерины. Выходил во двор, чистил снег, смотрел в сторону забоки на галдевшее вороньё, но время шло медленно, словно бы издевалось надо мной. К вечеру я уже потерял всякую надежду и решил пойти спать, когда она меня окликнула, так тихо, что мне показалось, будто это скрипнула от ветра калитка. Я проводил девушку в дом, приняв из её рук пакет с вареньем и домашним хлебом. Хлеб оказался кстати. Продукты заканчивались, и я уже подумывал пойти рыбачить с Фёдором на прорубь. Попрошайничать не хотелось, но бабушка, видимо, чуяла мою нужду и умело подкармливала.

Привлекательная городская девушка в моей избе, в безлюдной глуши, – это воспринималось как чудо. Я чувствовал себя рыбаком, поймавшим золотую рыбку на крючок, боясь, кабы не сорвалась. Катя сидела на старом диване и сметала колючий снег с валенок. На моё предложение раздеться и выпить чаю сухо ответила: “Я ненадолго”. В такой ситуации главное – не перестараться, не показать заинтересованности, какой-то надежды. А ещё лучше уяснить для себя, что через минуту она уйдёт и ничего не случится. Тебе не должно быть ни тепло, ни холодно от этого, нет, будет даже лучше в гордой тиши одиночества. Убедив себя в этом, я сел возле стола и закурил, решив молчать и наблюдать за её поведением. Стало как-то легко, забавно, безразлично.

Она сдалась первой и спросила меня:

– Ты действительно фольклор собираешь или так… отдохнуть приехал?

Я не стал отвечать сразу, медленно затянулся и выдохнул с дымом:

– Да, надо по учёбе.

– Ясно. Только у кого собирать – у Федьки, что ли? – Она сдержанно улыбнулась. – Бабушка вряд ли что помнит, память уже не та.

Я почувствовал опасность разоблачения и сменил тему.

– Это неважно. Мне и так хорошо. Тихо тут. Может, выпьешь чаю? – осторожно спросил я.

Катя уронила рукавицу в натёкшую с валенок лужицу, потянулась за ней и выронила другую. Мы засмеялись. “Давай”, – согласилась она.

Когда я возился с кипятком, подкладывал сучья в дымившую печь, то вдруг чётко осознал, что скоро она уедет, а следом за ней, вероятно, уедет Фёдор к жене и сыну, а там, не дай бог, помрёт старушка, и я останусь совсем один в этом дремучем месте. Думать об этом было и больно, и сладко. В этих мыслях было что-то тревожное, страшное, но вместе с тем тяга к свободе, к преступному выходу из омута повседневности, к первобытной встрече со своим “я” искушала до нервного сердцебиения. Именно теперь хотелось ухватиться за человека, за его голос, случайные взгляды, в которых жила тайна неведомых мне мыслей.

– Уговариваю бабушку уехать, – сказала Катя. – В городе мама, врачи… Только она ни в какую. Говорит, что здесь хочет умереть, по-божески…

– Тебе здесь страшно? – зачем-то спросил я, отыскивая в шкафу банку с сахаром.

– Почему ты думаешь, что страшно?

– Не знаю. Просто спросил…

Я разлил чай по гранёным стаканам, через потемневшие стёкла которых можно увидеть действительность, как она есть.

– Может, ты кого-то убил? – спросила она вдруг без улыбки.

– Может, и убил, – спокойно ответил я, помешал ложечкой в стакане и сел напротив гостьи за стол.

– Нет, серьёзно. Я где-то в кино видела, как один чувак зарезал свою жену и сбежал в глухую деревню.

– Любишь кино?

– Так, иногда, смотрю от скуки, – ответила Катя, пригубив крепкий горячий чай.

– А я не люблю, когда играют. Знаешь, эти фальшивые улыбки, поцелуйчики, монологи…

Катя снисходительно улыбнулась на мою реплику и возразила:

– Но ведь у человека должны быть какие-то интересы, хобби. Я, например, хендмейдом увлекаюсь. Это рукоделие по-нашему…

– Я люблю изучать людей.

Она внимательно на меня посмотрела.

– Любопытно. Значит, ты можешь составить психологический портрет человека… мой, например?

Я услышал её смех – тихий, шелестящий, как сухая трава.

– Легко. Я думаю, у тебя нелады с парнем и ты пришла просто поговорить с малознакомым человеком.

– Я бы могла и с подругой поговорить, – продолжила Катя опасную игру в слова.

– Значит, всё серьёзней, если ты пришла к мужчине, а не к подруге. Может, он тебе изменил…

На минуту стало слышно, как в подполе скребут мыши.

– Дурак, – сказала она спокойно, но жёстко; улыбка пропала. – Особо-то не обольщайся, ты мне не нравишься. Бабушка сказала продукты принести – я и принесла.

Она не делала никаких движений, чтобы уйти, а я был спокоен и доволен дерзким разговором с девушкой, которая непонятно почему сидит со мной рядом, пьёт чай и не уходит.

– Да, он мне изменил. Дай сигарету.

Я протянул ей пачку и смотрел, как она сердится, неловко закуривает, роняя спички и смешно щуря глаза.

“Теперь она расскажет мне свою историю”, – решил я, поражаясь своему буддистскому спокойствию.

– Не подумай, что я пришла в жилетку плакаться. Считай это случайным разговором на полустанке. Знаешь, как это бывает… Встречаются два незнакомых человека, рассказывают друг другу всякую мерзость, а потом расходятся навсегда.

Я молчал, как стена, делая вид, что мне всё равно. В печи нервно потрескивали дрова, в комнате, тускло освещённой керосиновой лампой, было дымно и душно.

– Если б я знала, что он такой… Я понимаю, что глупости говорю… Хотя я не глупая.

– Ты можешь ничего не говорить.

– Вот скажи, чего ещё мужику надо, если его любят по-настоящему? – выпалила Катя.

– Не знаю. Я девушкам никогда не нравился, – забросил я новый крючок.

Катя по-женски окинула меня взглядом.

– Это потому что ты странный…

– Чем же я странный? – усмехнулся я.

– Не знаю… Сидишь, чай пьёшь, не пристаёшь.

– А если попробую?

– Что попробуешь?

– Ну… приставать. Здесь ведь на целые километры – никого. Федя не услышит.

– Попробуй, – спокойно сказала Катя, пододвинув к себе столовый нож.

Я нервно засмеялся и прикурил свежую сигарету.

– Так что там с твоим парнем?

– Ничего, забудь, – бросила она, встала и ушла в другую комнату.

Я слышал, как она берёт со стола книги, листает страницы. Потом спросила:

– Посоветуй что-нибудь почитать, филолог.

– Не могу… – не сразу ответил я. – Не могу брать на себя такую ответственность. Представь, если бы ты спросила меня, каким оружием лучше застрелиться.

– Не вижу ничего общего, – сказала она из спальни.

– Напрасно.

– Знаешь, – снова заговорила Катя, расхаживая по комнате и скрипя половицами, – если бы я и хотела ему отомстить… ну, ты меня понимаешь… то точно не с тобой.

Я внимательно слушал и улыбался, почёсывая прокуренную бородку.

– Ты считаешь себя особенным, думаешь, ты не такой, как все. Уехал в эту грёбаную деревню – ешь, пьёшь, хоронишь старух. Не удивлюсь, если пишешь какой-нибудь длинный роман о том, как всё плохо и безнадёжно в этом мире. Ты слабый и не хочешь себе в этом признаться. Сильный человек борется с обстоятельствами, а не бежит от них. Сильный человек зарабатывает деньги, воспитывает детей, ходит по бабам… Ты уехал, потому что боишься. Да, я угадала! Именно – боишься. А строишь из себя какого-то сраного героя!

Она вернулась в комнату и села на диван, закинув ногу на ногу.

– Тебе даже сказать мне нечего, потому что я бью точно в цель, – добавила Катя.

– Слушай, это не мне, тебе романы надо писать, – посмеивался я. – Какой слог!

– Тебе девушки не говорили, что ты скучный человек, тряпка?

– А если я и сам так считаю?

– Дебил…

Она выпустила в меня все пули, и я видел, как по комнате струился лёгкий дымок остывающего револьвера. Я подошёл к окну и, глядя в деревенскую хмарь, театрально произнёс:

–“Скучно, господа…” – сказал бы чеховский герой, глядя в окно.

– Сигареты ещё остались? – пискнула Катя.

– Последняя…

Она легла на диван, укрылась болоньевой курткой и отвернулась к стене. Я слушал глухие рыдания и машинально подносил к губам гранёный стакан, в котором чая уже не было.

– Послушай, Кать… если хочешь, то давай… Правда, я не уверен, что получится.

– Давать тебе жена будет! Понял?! Философ! – истерично закричала Катя, вскочила с дивана и, захватив вещи, выбежала из дома.

– Значит, так надо, – произнёс я вслух, и звук голоса как-то глупо повис в прокуренном воздухе.

Я наблюдал в окно, как она возится с проволокой у калитки, как на ходу застёгивает куртку и поправляет сбившийся платок, как удаляется по рыхлой снежной тропе, оставляя за спиной чёрную звенящую тишину.

10

Катя уехала в город и забрала с собой бабушку. Первое время я даже скучал, правда, не по девушке, а по доброй старушке, к которой привязался, и с неприятным чувством представлял её пустую остывающую избу. Фёдор стал бывать реже. Когда заходил, то обычно садился на диван и распутывал длинную змеевидную леску. Иногда казалось, что он специально её запутывает и, распутывая, внутренне с чем-то борется и раздумывает, хлопая голубыми глазами. Словно, распутав леску, он сделает что-то важное в своей жизни, словно бы сам узел находился не снаружи, а внутри него самого. Мне стало жаль Фёдора, и я незаметно сунул ему в карман последние деньги.

Пару раз мы с Фёдором ходили на прорубь. Он сосредоточенно склонялся над лункой и озарялся неведомой мне страстью. Когда я наблюдал за ним, он выглядел пещерным человеком – огромным, цельным, бессловесным. Впрочем, рыбалкой я занимался недолго. Однажды, в очередной свой приезд, Степан грубо отчитал меня за безделье и глупую философию, предложив, раз уж я решил тут остаться, помочь ему с продажей продуктов в местном райцентре, чтобы я смог заработать себе на хлеб. Схема вырисовывалась простая: каждые выходные я продаю творог, мёд, сало на рынке, а часть денег с продажи беру себе. Он обещал после работы высаживать меня на трассе, рядом с деревней, так как делать ему в “этой дыре” больше нечего. В город ехать не хотелось, а попробовать что-то новое в своей жизни – почему бы и нет.

11

Проснулся я рано, в пятом часу утра. С омерзением коснулся пятками ледяных половиц, почесал покрывшееся пупырышками тело и стал собираться.

Степан опаздывал. Закуривая, я думал о том, что так и не научился, находясь в деревне, не отзываться на приобретённый инстинкт времени. Моё естество живо откликалось на слово “опоздать” – куда-то, насовсем, или “остаться” – где-то, ни с чем, одному. И когда я по привычке напевал: “И времени больше не будет”, разгуливая по комнате, то лишь жалко улыбался, понимая, что время живёт во мне самом.

Я посмотрел в окно. Деревня стояла передо мной безмолвным ответом. Она отвечала на все вопросы, открывала все тайны на дремучем, косном, чернозёмном языке. Ответ был прост и безутешен: жить.

Над степью висело бесцветное холодное небо. Ветер вьюжил и сметал с дороги снежную крупу на обочины. Я изредка открывал глаза, видя жёлтые фары редких встречных машин. Степан хмурился, навалившись на перемотанный изолентой руль, и слушал шансон.

Вскоре из-за холма показались крыши районного центра. Над селением ватными комьями клубился печной дым. Мы подъехали к рынку, находившемуся у главной и единственной площади, над которой возвышался похожий на снеговика памятник Ленину. Село ещё дремало, но рынок проснулся: щёлкал замками, шуршал пакетами, лениво переругивался и дымил дешёвыми сигаретами.

Степан показал место за прилавком и провёл инструктаж:

– Во-первых, – наставительно начал он, – отсюда никуда не отлучаться. Захочешь по нужде – скажешь вон Любке, что конфетами торгует, чтоб посторожила. Во-вторых, надо будет с людьми разговаривать, а не просто стоять. А то не купят ни хрена. Ну и, в-третьих, будешь замерзать, я тут тебе чекушку оставлю. Только смотри, чтоб никто не увидел, а то налетят стервятники: дай выпить, дай выпить. Хорошо меня понял?

– Ага, – послушно ответил я.

– Ты не агакай, ты запоминай. Если будут спрашивать, кто, мол, и откуда, скажешь – от Степана. А лучше помалкивай.

– Хорошо.

– Ну, давай, студент. Вечером заберу.

Я вытащил из большой клетчатой сумки продукты и аккуратно разложил их на прилавке. Местные жители не спеша проходили мимо. Некоторые останавливались и, не глядя в глаза, спрашивали цену. Устав повторять “недорого”, “разменяю”, “не горчит”, я стал просто наблюдать за людьми. Люди были разные: одетые в тряпьё старухи, розовощёкие бабёнки с младенцами на руках, бледные с похмелья мужики. Но была в этих лицах какая-то общая черта – отсутствие в глазах радости от совершения ритуала покупки. Не так было в городе, где люди шли в гипермаркет как в театр, как на парад – в лучшей своей одежде, парами, с сияющими лицами. И, покупая что-то новое, люди и сами обновлялись, становясь причастными к какому-то большому и могучему братству. Похоже, здешних жителей магия потребления обошла стороной: покупая вещь, человек словно бы возвращал себе что-то давно ему принадлежащее, – без чуда, без новизны.

– Слышь, красавчик, – игриво обратилась соседка по прилавку, – ты ещё долго греть её будешь?

– Что? – не расслышал я.

– Я ж видела, тебе Степан четок дал.

– А, это…

– Это, это! – грубо засмеялась Любка. – Не дай замёрзнуть человеку, будь другом.

Я достал “гревшийся” в рюкзаке четок и протянул Любке.

– Ты чего, ёптить? – усмехнулась неопределённого возраста женщина. – Ты за кого меня принимаешь! Сначала сам накати. Погоди, я тебе конфетку дам на закусь.

Я выпил из горлышка едкой теплоты и закусил памятной ещё с детства “Ласточкой”. Любка тоже выпила и осипшим от водки голосом спросила, кивая на мой прилавок:

– Чё, не берут?

– Так, мало…

– А ты забей, тогда и брать начнут. Пробовала – помогает.

– Да мне и так всё равно, – искренне ответил я.

Потом Любка от нечего делать стала рассказывать, что живёт одна с маленьким сыном, что муж её был да сплыл и уехал куда-то на Север за счастьем. Что подруга заняла в прошлом месяце пятихатку и не отдаёт, что поскорей бы уже наступила весна и растаял постылый снег. Что не хватает денег на компьютер для сына, и поэтому она стоит здесь как чучело, украдкой ест конфеты, толстеет и ждёт вечера, чтобы “свернуться”, купить бутылку пива и уставшей, разбитой, одинокой пойти к бабке за сыном. Что если не пить на такой работе, то можно умереть раньше, чем от водки, и что она рассчитывает дотянуть до пятидесяти, чтобы дождаться внуков. Что в юности у неё был нормальный парень, а не как эти все, что она любила его, и они смотрели с крыши на звёзды, а потом его забрали в армию и убили на войне…

Любка рассказывала свою историю на одной ноте, не останавливаясь, не смущаясь, с интонацией застарелого упрёка. В том, что она была несчастна, виновато было всё, что двигалось или лежало, присыпанное снегом: сам не таявший снег, рваные деньги, сунутые покупателями, неверная подруга, серое, дымившее к вечеру село, где она когда-то родилась и, вероятно, умрёт здесь же, под бабкиным ковром, а не на побережье Красного моря.

Когда мы свернулись, Любка предложила пойти к ней, чтобы выпить чаю и в тепле дождаться Степана. Но я отказался, побоявшись чем-либо огорчить своего “начальника” в первый же день работы. Подъехав на ворчливом грузовике к назначенному месту, Степан с усмешкой принял от меня скудную прибыль и рассеянно, как сумасшедший осеннюю листву, сунул себе в карман.

12

Наконец произошло то, чего я внутренне побаивался и чего ждал, чтобы совершить окончательный эксперимент над собой. Я остался один в деревне.

Фёдор уехал в город мириться с женой и баловать по-детски говорливого сына, которого любил больше жизни. Сын, в отличие от родителей, был здоров. Он мог слышать многоголосую симфонию жизни, звучащую в его чутком сознании – майским дождём за окном, шелестом листьев, волшебными колокольчиками над кроваткой; мог беззаботно картавить этой музыке в такт, разбрасывать вещи и не думать о необходимости порядка, слабо мерцавшего в строгом и недобром “нельзя”.

Одному в избе было жутковато, подбиралась тоска, и я отправился в хижину Фёдора. Хотелось увидеть, почувствовать его жилище изнутри, догадаться по оставленным вещам, чем жил этот человек, о чём думал.

Дверь в избу Фёдора была не заперта, замка не было. Вместо него в замочные кольца была вставлена осиновая палка, выскользнувшая от первого же рывка.

В жилище царила мерзость запустения. Комната напоминала берлогу. На окнах вызревал иней, на столе громоздились банки, бутыли, грязные тарелки с яичной скорлупой. Вверху из матицы торчали два зловещих крюка, на которые в старину вешали детские люльки и уставшие от жизни тела. Я прошёлся по комнате и зачем-то заглянул в печь, обнаружив там вместе с золой и смердящими окурками горелые тетрадные листы.