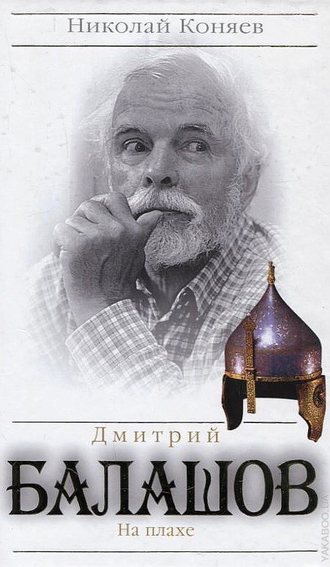

Николай Коняев

Дмитрий Балашов. На плахе

© Коняев Н.М., 2008

© ООО «Алгоритм-Книга», 2008

И скорбь, и слава…

Дай, Господи, обрести силы для задуманного днесь труда! Это не предисловие, это молитва. Дай, Боже Господи, мне, человеку неверующей эпохи, описать человека верующего! Дай, Господи, мне, грешному и земному, описать человека неземного и безгрешного. Дай, Боже, совершиться чуду! Ибо это подлинное чудо: суметь описать человека, столь и во всем и по всему высшего, чем я сам, человека, на такой высоте стоящего, что и поглядеть на него раз – уже закружится голова. Дай мне, Господи, поверить, а ведь я не верю, ничему не верю, что было с ним чудесного и чем был он сам. Не верю, но знаю, что был он, и был такой, и даже лучший, чем тот, что описан в «Житиях», ибо даже и в житиях не видно его дел духовных, его непрестанных дум, не видно света, исходящего от него, а лишь то, что освещал он светом своим. Видны плоды произросшие, и не видно, не дано увидеть творения плодов.

Дай, Боже Господи, свершить невозможное! Дай прикоснуться благодати, дай прикоснуться хотя бы края одежды его! Ибо в нем – Свет, в нем – Вера, в нем и из него – моя Родина.

Дмитрий Балашов, «Похвала Сергию»

17 июля 2000 года в квартире Дмитрия Михайловича Балашова на улице Суворова сработала сигнализация. Наряд милиции, прибывший на место, никаких следов взлома не обнаружил, но все-таки решено было позвонить в Козынево, где находился деревенский дом писателя.

Дозвонились до главы ильменской сельской администрации Андрея Кузьмина, работавшего раньше участковым. Он отправился к Балашову. На стук никто не откликнулся, но ворота усадьбы были не заперты.

Когда Кузьмин вошел внутрь, он увидел завернутое в одеяло тело Дмитрия Михайловича…

На голове темнела – она была хорошо видна на седых волосах писателя – запекшаяся кровь… На шее болтался кусок веревки. В доме все было перевернуто…

Вызванные на место трагедии эксперты-криминалисты установили, что убийство совершено сутки назад – в ночь с 16 на 17 июля 2000 года…

Странно, но произошло оно ровно – день в день! – десять лет спустя после смерти другого великого русского писателя Валентина Саввича Пикуля.

16 июля— печальный день в календаре русской исторической беллетристики. Если же вспомнить, что оба писателя ушли от нас как раз накануне убийства в 1918 году Царской семьи, мистическая окрашенность этой даты приобретает особо зловещий смысл…

Глава первая

Родословная

Осмысленный национализм учит человека, что безнациональность есть духовная беспочвенность и бесплодность; что интернационализм есть духовная болезнь и источник соблазнов и что сверхнационализм доступен только настоящему националисту. Ибо создать нечто прекрасное для всех народов может только тот, кто утвердился в творческом акте своего народа.

И.А. Ильин, 1937 г.

1. Гипси-Хипсей. Н. Олейников. «Смена фамилии». 2. История Михаила Гипси. 3. Эдвард становится Дюкой. 4. Детство. Изостудия. Кардобовский. Школа. 5. Дача. Война. Смерть отца. Некролог-натюрморт 6. Эвакуация. Рудник Биркуль. Возвращение в Ленинград. 7. Детсад № 3. Завершение школы. 8. «Театраловедческое» отделение. 9. Смена фамилии

Дмитрий Михайлович Балашов родился 8 ноября 1927 года в Ленинграде…

Записываешь эти привычные для биографического повествования слова и останавливаешься, понимая, что это не совсем так, вернее совсем не так.

Дело в том, что восемьдесят лет назад не было никакого Дмитрия Балашова.

Тогда в семье актера ленинградского ТЮЗа Михаила Гипси и его жены, театрального художника Анны Николаевны (в девичестве Васильевой), родился сын, которого родители назвали Эдвардом.

1

Считается, что свой псевдоним, ставший и фамилией его, отец будущего писателя, носивший от рождения фамилию Кузнецов, составил из букв имени и фамилии драматурга Генриха Ибсена, страстным поклонником которого он был.

Необычное сочетание букв так нравилось молодому актеру, что со временем он начал рассказывать приятелям, дескать, это и есть его настоящая фамилия, и сам он никто иной, как незаконнорожденный сын английского лорда.

Когда же знающие английские язык люди объяснили ему, что по-английски слово «джипси» обозначает цыгана, и никак не может быть именем лорда, это нисколько не смутило актера-футуриста. Он тут же схватил свой паспорт и дописал продолжение фамилии, превращаясь в Гипси-Хипсея…

Смена фамилий в послереволюционное десятилетие – достаточно обычное дело, и во многом это было обусловлено стремлением чекистов и государственных чиновников среднего ранга поменять на русские свои родные фамилии и имена.

Но, как всегда бывает в таких случаях, волна «обрусения» в органах ГПУ растворилась в массовом отказе от своих родовых корней, ставшем своеобразной постреволюционной модой.

Это поощрялось большевистской властью…

Во-первых, это помогало замаскировать подлинную причину столь стремительного «обрусения» сотрудников ГПУ, а, во-вторых, точно вписывалось в проводимую большевиками линию общей интернационализации России, очень четко выраженной в директивных указаниях наркома А.В. Луначарского, считавшего, как и другие большевистские функционеры, что ни в коем случае не следует поддерживать «иррационального пристрастия» к русской речи, русской истории, русскому типа лица…

Чем руководствовались сами русские люди, столь активно менявшие свои фамилии в послереволюционные десятилетия, разобраться труднее. Можно понять тех, кто стремился ради безопасности скрыть свое прошлое, но таких было меньшинство.

А остальные?

Поэт-обэриут Николай Олейников, с которым, кстати сказать, Михаил Гипси-Хипсей вполне мог встречаться и даже быть знакомым, поскольку круги их общения в Ленинграде пересекались, в 1934 году написал стихотворение, которое так и называлось – «Перемена фамилии»…

Пойду я в контору «Известий»,

Внесу восемнадцать рублей

И там навсегда распрощаюсь

С фамилией прежней моей.

Козловым я был Александром,

А больше им быть не хочу!

Зовите Орловым Никандром,

За это я деньги плачу.

Быть может, с фамилией новой

Судьба моя станет иной

И жизнь потечет по-иному,

Когда я вернуся домой…

Стихотворение, начинающееся в обычной для Олейникова манере «внука Козьмы Пруткова», – умышленный примитивизм, гротескные несовпадения лексической окраски слова с его логическим содержанием – развивается как-то необычно для Олейникова серьезно и трагедийно:

Но что это значит? Откуда

На мне этот синий пиджак?

Зачем на подносе чужая посуда?

В бутылке зачем вместо водки коньяк?

Я в зеркало глянул стенное,

И в нем отразилось чужое лицо…

Тут уже и тени иронии нет, да и какая может быть ирония, если посреди травестийной игры меняющимися масками вдруг:

Я видел лицо негодяя,

Волос напомаженный ряд

Печальные тусклые очи,

Холодный уверенный взгляд.

И пусть, словно бы опомнившись, снова пытается скрыть герой за клоунскими ужимками страх и растерянность:

Тогда я ощупал себя, свои руки,

Я зубы свои сосчитал,

Потрогал суконные брюки —

И сам я себя не узнал… —

апробированные приемы не срабатывают сейчас.

Я крикнуть хотел – и не крикнул.

Заплакать хотел – и не смог.

Привыкну, – сказал я, – привыкну.

Однако привыкнуть не мог…

Стихи Н.М. Олейникова несут в себе высокий трагизм, возвышающийся над галантерейностями языка, и именно этот высокий трагизм и делал Олейникова поэтом. Именно поэтому шутливые стихи его не пропали вместе с альбомами и альбомчиками, а остались в русской поэзии.

Трагизм этот ниоткуда не заимствовался.

Он шел из самой судьбы Н.М. Олейникова.

В «Перемене фамилии» поэт впервые, быть может, попытался сказать о главном, попытался сформулировать главное для себя, и среди травестийных масок вдруг возникло его собственное искаженное болью лицо:

Я шутки шутил! Оказалось,

Нельзя было этим шутить…

Стихотворение, заканчивающееся смертью героя, – он отравился! – как бы завершало путь, который начался для самого Олейникова, когда, чтобы сохранить право на жизнь и творчество в большевистской России, попытался переменить он не фамилию даже, а саму свою казацкую, русскую суть.

Рассказывая в окружении Самуила Яковлевича Маршака о том, что он весь пропитан ненавистью к казакам и всему казачьему, и даже книги начал читать только из ненависти к тупости и невежеству своих казаков, а евреев, «этих умнейших, благороднейших, лучших людей на свете» он стал любить, Николай Макарович в рамках обэриутской поэтики соединял самопародию с изощренным издевательством как над самим Самуилом Яковлевичем, так и над его окружением.

Чем все это закончилось, я достаточно подробно рассказал в своей документальной повести «Дни забытых глухарей», а сейчас я вспоминаю об этом, потому что в решении актера ТЮЗа Михаила Михайловича Кузнецова сменить фамилию было нечто и от превратившегося в Никандра Орлова героя стихотворения Н.М.Олейникова, и от самого Николая Макаровича, чья жизнь оборвалась в 1937 году в расстрельной яме на Левашовской пустоши…

2

А происходил Михаил Михайлович Кузнецов из купеческой семьи.

Согласно семейному преданию, отец его Михаил Лукьянович служил у Саввы Морозова, который и послал его учиться. После училища Михаил Лукьянович ездил в Америку, а потом устроился приказчиком к саратовскому купцу-мукомолу Семену Семеновичу Степашкину и женился на его дочери Марии Семеновне.

После рождения Михаила в 1891 году семья переехала в станицу Кубанскую Краснодарского края, но саратовские связи не оборвались.

В Саратове Михаил Михайлович закончил коммерческое училище, отсюда— это было в 1911 году! – уехал в Петербург, чтобы поступить в Политехнический институт.

Впрочем, в Политехническом институте будущий актер не задержался, начал писать стихи и перебрался на филологический факультет Петербургского университета.

Сблизившись с кубофутуристами, Михаил Кузнецов входит в кружок Елены Генриховны Гуро, встречается с В.В. Маяковским, В.В. Коменским, В.В. Хлебниковым, Д.Д. и В.Д. Бурлюками, а в 1916 году выпускает в издательстве «Жатва» книгу «Пленная птица».

Во время войны он служил в армии, но перед революцией вернулся к гражданской жизни, начал заниматься – еще в Саратове он увлекся театральными постановками! – актерской работой.

В 1917 году Михаил Лукьянович Кузнецов – дед писателя – умер, как писал Григорий Михайлович Балашов, «то ли от рака печени, то ли от сердечного приступа, а скорее всего – от революции»…

Как актер Михаил Михайлович Гипси-Хипсей несомненно нашел себя.

Знавшие его люди утверждали, что, «если бы не некая неуравновешенность (мягко говоря), он встал бы в ряды русских гениев».

Может быть, в этом и есть доля преувеличения, но в Театре юного зрителя[1], которым руководил тогда А.А. Брянцев, М.М. Гипси-Хипсей играл вместе с Н.К. Черкасовым, Б.П. Чирковым, В.П. Полицеймако, П.П. Кадочниковым – артистами, ставшими гордостью советского театра.

Так получилось, что Михаил Михайлович Гипси оставил заметный след и в живописи – его рисовали В.А. Гринберг и А.С. тендеров.

«Портрет актера ТЮЗа Гипси М. М. с четками» принадлежит к числу лучших работ А.С. Шендерова и храниться в Русском музее. Между прочим, представлена эта работа и в известном альбоме «Живопись 20–30-х годов», выпущенном издательством «Художник РСФСР» в Санкт-Петербурге в 1991 году.

«Характерный профиль Михаила Гипси, пожалуй, даже несколько шаржированный, не придает однако портрету черт карикатуры, свидетельствуя лишь об остроте восприятия художником видимого мира. Более того, уравновешенность, монументальная композиция выражает значительность образа человека, очень заинтересованного художника», – сказано в сопроводительной статье.

Александр Семенович Шендеров не ограничился этим изображением М.М. Гипси. Известна и другая его работа, написанная в том же, 1924 году, «Портрет актера ТЮЗа Михаила Гипси с мишкой».

Снимался Михаил Гипси и в советских кинофильмах.

Возможно, кое-кто из читателей этого очерка, сам того не подозревая, помнит его по фильму «Чапаев», в котором Гипси сыграл крохотную роль красноармейца, растерявшегося и выскочившего из окопа во время «психической» атаки каппелевцев…

Символично, что именно в этой роли – остальные фильмы с его участием утрачены! – и можем мы сейчас увидеть Михаила Михайловича Гипси-Хипсея.

И неуравновешенности, и путаницы в его голове было предостаточно…

В 1926 году Михаил Михайлович Гипси-Хипсей женился на художнице ТЮЗа Анне Николаевне Васильевой[2] и переехал в ее квартиру на улице Чайковского[3]. А через год, 8 ноября 1927 года, у них родился первенец – Эдвард Гипси-Хипсей[4].

Насчет фамилии, которой отец-футурист наградил своего первенца, все понятно. Но он ведь и имя его, выбранное в полном соответствии с православной традицией[5], тоже – и тут не смог обойтись Михаил Михайлович без футуристического выверта! – переиначил на английский манер.

И тут, разумеется, не могло и речи идти о необходимости обезопасить сына, поскольку ни ему, ни самому Михаилу Гипси тогда ничего не грозило. Скорее можно говорить о какой-то болезненной гримасе.

Большевистская Россия наших интернационалистов затаптывала Россию русских, и перемена фамилии становилась своего рода внутренней эмиграцией. И хотя такие люди, как Михаил Гипси, и в мыслях не держали выехать за пределы страны, но внутренне они покидали Россию. В каком-то смысле, это было подсознательным протестом против экспансии интернационалистов.

Конечно, далеко не каждый русский человек способен был на подобную внутреннюю эмиграцию, но Михаил Михайлович Гипси, прошедший школу футуристов, не каждым и был.

Как относился к отцу сам Дмитрий Михайлович, не известно, но некая ирония по отношению к отцу очевидно присутствовала.

Станислав Панкратов рассказывал, что Михаил Михайлович Гипси-Хипсей был «человеком весьма необычным, беззаветно преданным театру (он увлеченно играл даже задние ноги лошади Дон Кихота)»[6]. Едва ли Станислав Александрович мог узнать об этой подробности от кого-либо кроме самого Дмитрия Михайловича Балашова или его матери Анны Николаевны Гипси.

Как бы то ни было, но отцовское наследство – об этом свидетельствуют почти все, кто запомнил Дмитрия Михайловича в молодости! – явно тяготило его.

Впрочем, иначе и не могло быть…

Любой писатель знает, что, если в уже написанном романе, повести или рассказе он попытается переменить имя героя, произведение сразу поблекнет, утратит свою жизненную убедительность.

Что же говорить о том произведении, в котором мы сами отчасти являемся героями!

Уже в первые часы жизни будущий писатель, как рассказала Анна Николаевна Гипси, был хмурым и озабоченным…

– Фу! – вырвалось тогда у Анны Николаевны. – Дюка-то какой…

Близкие Дмитрия Михайловича, возможно, с его собственных слов, толкуют это слово по словарю В. Даля, где «дюка» обозначает молчаливого или угрюмого человека, медведя, буку…

Так же поступают и некоторые биографы писателя, развивая толкование В.И. Даля применительно к Д.М. Балашову.

«И хотя Дмитрий Михайлович не был угрюм, но от хозяина леса унаследовал и хватку, и смелость, и силу. Так имя Дюка и прилепилось к нему»[7].

На наш взгляд, Анна Николаевна вкладывала в прозвище сына иной смысл. Ведь назвать своего сына «букой» мать, конечно, может, но едва ли мы найдем такую родительницу, которая захочет сделать в общем-то ругательное слово постоянным прозвищем своего первенца…

Тем более, что у слова «Дюка» есть и другое значение…

Это еще и имя знаменитого персонажа русской былины, молодого боярского Дюка Степановича, славного не только своей удалью, но и упрямством и какой-то совершенно необыкновенной заковыристостью.

3

Возможно, этого персонажа былины, которую она могла читать в гимназии, и вспомнила Анна Николаевна Гипси, когда принесли ее первенца.

Приходил-то Дюк да к родной матушке,

Говорил-то Дюк да таково слово:

«Ты свет государыня моя матушка!

Мне-ка дай прощеньице-благословленьице,

Мне-ка ехать, Дюку, в столен Киев-град».

Мать отказывается благословить сына, поскольку путь в Киев далек и труден, но Дюк не унимается.

«Во всех градах у меня побывано,

А всех князьев да перевидано,

Да всем княгиням-то послужено, —

В одном во Киеве не бывано,

Киевского князя-то не видано,

Киевской княгине-то не служено».

Но и эти доводы не убеждают матушку:

«Я не дам прощеньица-благословленьица

Тебе ехать, Дюку, в столен Киев-град.

Как ведь ты, дитя мое, заносливо,

А заносливо да хвастоватое,

Похвастать, Дюк, ты родной матушкой,

Похвастать, Дюк, да ты добрым конем,

Похвастать, Дюк, да золотой казной,

Похвастать, Дюк, да платьем цветныим.

А во Киеве люди все лукавые,

Изведут тебя, Дюка, не за денежку».

Но Дюка не переспорить, не переубедить…

Говорил-то Дюк да таково слово:

«Ты свет государыня моя матушка!

Тем меня ты не уграживай.

Дашь прощеньице – поеду я,

Не дашь прощеньица – поеду я».

Говорила Дюку родна матушка:

«Ай ты, дитя ты мое милое,

Молодой ты боярский Дюк Степанович!

Тебя Бог простит, Господь помилует».

Весьма вероятно, что именно этот общеизвестный эпизод былины «Дюк Степанович и Чурила Пленкович», записанной еще А.Ф. Гильфердингом, и возник в памяти Анны Николаевны, когда, увидев первенца, обостренным материнском чувством отгадала она вдруг и его непростой характер, и будущую нелегкую судьбу…

И тогда и сорвалось с губ слово, заменившее сыну выдуманное отцом имя…

Связи характера Дмитрия Михайловича с характером Дюка Степановича, параллели былинного сюжета с судьбою Балашова прослеживаются во многих эпизодах жизни Балашова, но сам Дмитрий Михайлович не только проживал отдельные эпизоды былины в собственной жизни, но и изучал ее, как фольклорист… Одна из его работ, так и называется «Уникальная редакция былины о Дюке Степановиче»[8].

Тут, кстати, уместно помянуть, что в письмах к матери, подписанных «Дюк», Дмитрий Михайлович тоже иногда вспоминает и саму былину. Например, в письме за 12 июля 1963 года он пишет матери: «Нашел былинщика, записал одну былину «Дюка» коротенького»[9]. То есть в общении друг с другом они поминали не «буку», не медведя, а все-таки былинного персонажа.

Ну, а тогда, 8 ноября 1927 года, сорвавшееся с губ матери словечко прилипло и, кажется, это сам будущий писатель и сменил изобретенное отцом имя, когда ему было всего несколько часов от роду.

Забегая вперед, уместно будет отметить тут, что уже после войны, когда пришла пора получать паспорт и когда Дмитрий Михайлович решил официально избавиться от отцовского интернационального клейма, он не стал брать фамилию деда, которую и должен был носить, если бы не своевольство отца.

Возможно, Дмитрий Михайлович уже тогда подумывал о карьере писателя и, меняя фамилию, заботился и о том, чтобы не затеряться среди весьма многочисленных Кузнецовых[10], но, разумеется, главным было не это.

Он был родным сыном Михаила Михайловича Гипси-Хипсея и, исправляя своеволие отца, поступал точно так же своевольно, как поступал, кстати, и былинный персонаж, молодой боярский Дюк Степанович…

Кстати, корней своих Дмитрий Михайлович мог и не знать.

Все подробности родословной Кузнецовых и Степашкиных мы приводим по изысканиям Григория Михайловича Балашова, сделанным им уже после кончины старшего брата…

4

Тем не менее детство юного Дюка Гипси было счастливым, а любовь к родителям неподдельной, и родители тоже несомненно любили его.

Это видно и по фотографиям.

Вот двухлетний толстощекий Дюка устроился на шею отца, а мать заботливо поддерживает его сзади. Из-за спины смотрит она на сына, и столько любви, столько бережности в ее взгляде! И отец, Михаил Гипси в пуловере в крупную клеточку, хотя и не может обернуться, но как-то так направлен взгляд, что кажется, он на сына и смотрит сейчас.

Сохранилась и фотография 1933 года. Воспитанники Ленинградского детсада № 3 играют на шведской стенке в садике. Пятилетний Дюка Гипси стоит, схватившись руками за верхнюю перекладину, и смотрит куда-то в сторону от объектива фотоаппарата.

Одет он так же, как и другие дети – короткие штаны на лямочках, но вид серьезный. Он стоит как бы отдельно от играющих детей…

Настоящий Дюк Степанович в детстве…

С этим именем будущий писатель пошел и в школу.

«До войны – школа, «приличная бедность», горячо любимая мать», – писал он в своей автобиографии[11].

Творческие способности рано проявились в первенце Гипси-Хипсеев.

В 2001 году в Центре музыкальных древностей, в Великом Новгороде была организована выставка «Балашов-художник». Приглашение на выставку создали на основе рисунка, сделанного шестилетним Дюкой Гипси.

Рисунок завораживающий: море с диковинными обитателями, вокруг моря – непроходимые леса, окаймленные хороводом взявшихся за руки человечков, а в небесах парят птицы…

«Что это? – размышляя над этим рисунком, задает вопрос директор центра культуры «музыкальные древности» В.И. Поветкин. – Ответ один: это видение одушевленного Мира словно бы с ковра-самолета. Поражает то, что в точности такой же надмирный взгляд, пусть в других творческих итогах, сохранялся и у семидесятилетнего Балашова. Все в нем едино: и дитятко, и мудрец».

Не оспаривая этой трактовки, отметим, что «надмирный» взгляд Дюки Гипси, запечатленный на этом рисунке, очень близок «надмирному» взгляду матери Дюка Степановича, рассказывающей сыну о тех непреодолимых препятствиях, что ждут его на дороге к Киеву:

На прямой дорожке три заставушки,

Три заставы ведь великие:

Первая заставушка – Горынь-змея,

Горынь-змея да змея лютая,

Змея лютая, змея пещерская.

Другая заставушка великая —

Стоит-то стадушко лютых грачей,

По-русски назвать дак черных воронов.

А третья заставушка великая —

Стоит-то стадушко лютых гонцов,

По-русски назвать дак серых волков.

Ну, а сохранил этот рисунок педагог Дмитрия Михайловича – К.А. Кордабовский, который долгие годы вел во Дворце пионеров изостудию.

Здесь, в Аничковом дворце на Фонтанке, Дюка Гипси и начал заниматься рисунком и живописью.

«Художника из меня, как и писателя (! – Н.К.) не получилось, – писал Д.М. Балашов в 1990 году в воспоминаниях, посвященных своему наставнику. – Не ведаю, к сожалению или к счастью. Началась война, потом голод, эвакуация, занятия живописью пришлось бросить на годы, а потом я не смог поступить в училище и так далее. Хотя и то скажу, что еще лет десять-пятнадцать из меня выходило тоской по утраченному желание стать живописцем. Были и идеи и замыслы, неосуществимые по причине отсутствия мастерства. Художником – художником слова я все-таки стал в конце концов и, возможно, знающие меня, как автора, найдут в некоторых описаниях моих следы давнего детского увлечения изобразительным искусством.

Но несмотря на это долгая моя привязанность к моему учителю в Доме пионеров Кордабовскому у меня осталась так же, как и у большинства его учеников.

И сейчас по миновении лет я задумываюсь – почему?

Что заставило меня разыскать Кордабовского после войны, приходить к нему в гости, беседовать. Он тогда уже, кажется, оставил преподавание. Воротившись с войны, женился, как оказалось, хорошо. Это был один их тех радостно-удачных поздних браков, когда жена становится и соратником и помощницей своего мужа.

Но все-таки почему? Тем более что учился я неудачно, помню, мусолил какую-то реалистическую композицию, надоевшую мне до омерзения. И Кордабовский каялся потом, что дал мне ее, а не что-нибудь сказочное, что открыло бы простор моей детской фантазии. Но время было такое. И опять же – не в этом дело… Кордабовский умудрялся давать нам не только азбуку рисования и живописи – я бы сказал даже не столько – сколько старался сделать нас людьми, привить истинную культуру. И потому, например, запомнились мне не столько сами занятия, сколько такие вот «взрывы» – когда Кордабовский приносил вдруг на урок «Медного всадника» в иллюстрациях Александра Николаевича Бенуа и мы погружались в старый Петербург… В другой раз приносит «Азбуку», изданную в году девятнадцатом, кажется, почти всю погибшую вместе с разгромленной типографией. И опять мы смотрим на удивительных каких-то неправдоподобно вытянутых чертей (на букву «Ч») и учимся понимать, чем черно-белая графика отличается, скажем, от офорта»[12]…

Не совсем обычной была и школа[13], в которой учился Эдвард Гипси-Хипсей.

Находилась она в Соляном переулке напротив Центрального училища технического рисования А.Л. Штиглица[14].

Вестибюль с колоннами, широкие пролеты лестницы с широкими перилами, по которым так нравилось кататься ученикам, и высокие стеклянные двери классных комнат – все это более напоминало дворец, чем обычную школу.

Кстати сказать, школу эту знают и те люди, которые никогда не бывали здесь.

В 60-х годах прошлого века пользовался немалой популярностью фильм – «Ключ без права передачи» – о школьных проблемах того времени. Этот фильм снимался как раз в этой школе.

Прекрасная изостудия…

Одна из лучших школ Ленинграда…

Пронизанная театром семейная жизнь…

Все это приметы детства Эдуарда Гипси – хорошего мальчика из хорошей ленинградской семьи, не догадывающегося пока не только о своей судьбе, но и об имени и фамилии, под которыми предстоит жить и работать ему.

Как видно по воспоминаниям, в школе будущий писатель ни именем, ни творческой специальностью родителей, ни собственными талантами особо не выделялся из круга одноклассников.

Сохранилась фотография 5-го «Б» класса, в котором учился в 1940 году Дюка Гипси. Он стоит в последнем ряду и едва выглядывает из-за стоящего перед ним мальчика.

Впрочем, интерес к истории проявился уже в детстве.

«Мы вместе разыгрывали бесконечные баталии на темы походов Македонского или Ермака, – вспоминает одноклассник Балашова, Владислав Ромилович Башинский, – и для этого готовились бумажные воины, вооружение, строились крепости и замки».

Ну, а скоро – будущий писатель закончил тогда шестой класс! – в его жизнь пришла и настоящая история…

5

Лето 1941 года семья Гипси-Хипсеев проводила на даче, в Шапках.

Здесь они снимали комнату у финна Ильи Андреевича.

Когда объявили о начале войны, решено было возвращаться назад.

Как вспоминает Григорий Михайлович Балашов, «уезжая с дачи, все запасенные продукты оставили хозяину, а приехали в Ленинград, и купить в магазинах уже было нечего»[15].

Скоро наступил голод, сил двигаться не было. Эдвард и Генрик Гипси жили теперь в детском саду № 3 на Озерном переулке, куда мать устроилась работать воспитателем. Отца они видели редко, он остался в опустевшем здании эвакуированного на Урал театра. Михаил Михайлович каждую ночь дежурил на крыше, сбрасывая немецкие зажигалки.

В пятидесятые годы, Дмитрий Михайлович Балашов попытался написать рассказ о блокаде [16], но дальше набросков дело не пошло. Трудно было вспоминать о самом страшном голоде, который пережил он.

По наброскам видно, как мучился Дмитрий Михайлович, пытаясь встроить в беллетристический сюжет свои воспоминания о блокаде, но это так и не удалось ему, так и остались блокадные воспоминания в рассыпанных по тетрадным листкам штришках…

«Я не могу читать, мешает голод»…

В начале 1942 года Михаил Михайлович Гипси-Хипсей с острым отравлением попал в больницу, которая размещалась в Аничковом дворце.

Здесь 5 января он и умер.

Д.М. Балашов рассказывал[17], как уже после войны пришел он в Аничков дворец, где умер от голода его отец, и здесь, в студии К.А. Кордабовского, на правах старого ученика, работал над натюрмортом – на цветной желтой оберточной бумаге лежало полбуханки черного хлеба и вобла.

«Исчезнувшая ныне, а тогда незаменимая для натюрмортов рыба, не портясь, могла лежать месяцами, а сложные переливы цвета на ее копченых боках и чешуе являлись находкой для обучения начинающих художников.

И вот на втором, на третьем ли занятии явилась довольно молодая остроносая дамочка из горкома комсомола с проверкою, узрела воблу и хлеб, сморщила нос. Натюрморт показался ей бедным, а подбор – нарочитым напоминанием о блокаде.

Любопытно, отчего эта публика всегда боялась любых возможных напоминаний о каких-либо трудностях в стране. Разумеется, объяснять ей, что полбуханки хлеба и две воблины явились бы зимой 1941/42 г. королевским пиром и могли бы спасти от голодной смерти целую семью – было бесполезно»…

Этот натюрморт-некролог сохранился.

Смотришь на него, и кажется, что и буханку хлеба, и воблины, брошенные на лист желтой оберточной бумаги, Дмитрий Михайлович рисовал, думая, что этого куска хлеба и не хватило, чтобы сохранить жизнь бесконечно талантливому, но изуродованному футуристическим интернационализмом русскому человеку, его отцу Михаилу Михайловичу Кузнецову…

6

Весной 1942 года, когда умерла от голода вся семья брата Николая, работавшего в Ленинградском университете на филологическом факультете, Анне Николаевне удалось пристроиться со своими сыновьями, ставшими дистрофиками, на эвакуацию.

По тающему льду Ладожского озера их вывезли на Большую землю.

Запомнилось тогда немного и совсем не то, что надо было запомнить. Осталась в памяти только как-то странно освещенная церковь в Кабоне…

Очнулись, пришли в себя уже в Кемеровской области.

Здесь, на руднике Берикуль, и устроились эвакуированные Гипси-Хипсеи.

Анна Николаевна почти круглосуточно пропадала в детдоме, где работала воспитателем и где все дети называли ее «мамой».

Старший сын учился в местной школе, но из-за пропущенного в Ленинграде полугодия, из-за голода, отстал в учебе на целый год.

«Жить было, – как вспоминал Григорий Михайлович Балашов, – очень трудно после большого города»…

В бараке на руднике, где они жили, «действовали в быту законы физической силы и наглости».

Отъедались картошкой.

Иногда Анна Николаевна зарабатывала на молоко, рисуя что-либо по заказу местных жителей.

Рассказывают, что будущий писатель как-то подрядился пилить дрова.

– Хорошо, парень, работаешь! – похвалил хозяин. – Зовут-то тебя как?

– Эдвардом…

– Эх ты, – посочувствовал мужик. – Имя-то какое заковыристое. А работаешь хорошо…

Осенью 1944 года, когда блокада Ленинграда была прорвана, Анна Николаевна решила вернуться в родной город.

Разрешение выхлопотать не удалось, и возвращались, «почти тайком», как пишет в своей автобиографии Дмитрий Михайлович Балашов.

«Впечатление было такое, – подтверждает его воспоминания брат Григорий Михайлович, – что правительство всячески тормозит возвращение коренных горожан на свои пепелища».

А вернувшись, Гипси-Хипсеи обнаружили, что остались без жилища.

Комнаты, в которых жили еще деды и прадеды Анны Николаевны[18], оказались заняты сотрудницами МВД, а вещи растащены соседями…

Анне Николаевне так и не удалось отстоять ни одной комнаты в родительской квартире…

В Ленинграде оказавшуюся бездомной семью приютила Татьяна Николаевна Розина, к которой пришла Анна Николаевна Гипси, чтобы устроиться на работу в детский садик.

Как и в блокаду, она поселила Анну Николаевну в общежитии детсада № 3, в двухэтажном флигеле, стоявшем между Ковенским и Озерным переулками.