Нина Воронель

Секрет Сабины Шпильрайн

10

Опять наступило первое сентября, и я пошла в школу, во второй класс. Теперь мы ходим в школу вдвоем с Евой, а Сабина Николаевна с нами не ходит – ее уволили из школы, и она больше не преподает в седьмом классе немецкий язык. Теперь вместо нее преподает другая учительница, про которую все говорят, что она знает по-немецки только две фразы: «Гутен морген» и «Хенде хох!»

Это очень плохо, что Сабину Николаевну уволили, потому что у них с Евой совсем нет денег. Они не умерли с голоду только потому, что им немного помогает Павел Наумович. Но ему стало очень сложно им помогать – он ведь теперь боится к нам приходить. Каждый раз, когда он приезжает из Краснодара поработать в нашей больнице, он привозит большую сумку с продуктами, но боится приносить ее к нам в квартиру. И даже в больнице, где он работает с мамой Валей, он не решается передавать маме Вале сумку с продуктами, – он думает, что, если кто-нибудь об этом узнает, его тоже уволят.

Мама Валя говорит, будто он уверен, что за нашей квартирой следят и записывают всех, кто приходит навестить Сабину. Но, по-моему, те, которые записывают, напрасно стараются, потому что никто давно ее не навещает. Наверно, все старые знакомые, как и Павел Наумович, боятся к нам приходить. Приезжая из Краснодара, Павел Наумович говорит маме Вале шепотом, когда никого нет рядом: «Завтра в четыре часа», – и тут же выходит из комнаты. Но мама Валя уже знает, что он просит меня прийти завтра в четыре часа в парк и ждать его на скамейке возле фонтана.

Я прихожу немножко раньше, чтобы не опоздать, и сижу на скамейке, ожидая, когда из центральной аллеи выйдет Павел Наумович, поставит сумку на скамейку рядом со мной и быстро уйдет в другую сторону. Он даже не кивает мне, не здоровается и делает вид, что со мной не знаком. Я некоторое время жду, не появится ли из-за кустов кто-то подозрительный, и, если никто не появляется, беру сумку и иду домой по короткой дорожке, которую показала мне Сабина в тот день, когда Иркину квартиру опечатали красной печатью. Все это немножко похоже на игру в сыщики-разбойники, в которую мы в школе иногда играем на большой переменке.

Продуктов из сумки Павла Наумовича Сабине с Евой хватает ненадолго, и тогда Сабина идет на базар, чтобы продать там какую-нибудь красивую вещичку из тех, что остались у нее от прошлой жизни, когда она была главным врачом детской больницы. Об этом недавно узнала мама Валя, когда ее послали в городской архив за какими-то документами. Архив – это такой большой зал, где на полках лежат старые бумаги и старые газеты. В поисках нужного документа мама Валя нечаянно сбросила на пол пачку давних газет, и на первой странице была фотография Сабины с подписью «Главный врач городской детской больницы Сабина Николаевна Шпильрайн».

Мама Валя уже давно знает, что настоящая фамилия Сабины – Шпильрайн, и вообще они с Сабиной уже давно рассказали друг другу все про своих братьев и перестали друг друга бояться. Но все-таки даже она не знала, что Сабина была главным врачом детской больницы. Из архива она прибежала домой в сильном волнении и прямо с порога крикнула Сабине: «Какие еще тайны ты скрываешь от меня, подруга?»

Сабина не знала, что мама Валя была в архиве, и сделала вид, будто не понимает, о чем речь.

Но мама Валя не дала ей завраться, а сразу выложила все про газету, про главного врача и про фотографию. Сабина так испугалась, что даже губы у нее стали белые:

– Кто еще видел эту газету?

– Да никто не видел, не беспокойся! Газета была старая-престарая, вся покрыта пылью, и я подумала, кому она тут нужна? Решила, что никому, и спрятала в сумку. Держи, вот тебе твоя газета!

И она вытащила из сумки газету с фотографией Сабины. Сабина разрыдалась, схватила газету, но читать ее не стала, а побежала в уборную и стала чиркать спичками, чтобы ее сжечь. Но руки у нее так дрожали, что спички никак не загорались. Тогда мама Валя отстранила ее плечом, выхватила у нее эту несчастную газету и подожгла.

Пока газета горела в унитазе, из комнаты вышла Ева, и мы все вчетвером стояли и молча смотрели, как пламя пожирает бумагу. Когда от газеты остались только черные хлопья сажи, мама Валя несколько раз спустила воду и спросила:

– Скажи, чего ты так испугалась? Что плохого в том, что ты была главным врачом?

Сабина вытерла пот со лба и размазала пятно сажи на щеке:

– Это очень долгий рассказ, Валентина, и сегодня у меня нет на него сил.

Она закрыла дверь уборной и ушла в свою комнату, волоча ноги, как старая старуха.

11

Вчера я пришла из школы, отперла дверь своим ключом, вошла в прихожую и увидела там незнакомую даму, которая никогда раньше к нам не приходила. На ней был заграничный серый костюм, черные лакированные туфли и черная шляпка, тоже, наверно, заграничная. Дама стояла ко мне спиной перед маленьким зеркальцем, висевшим в простенке между дверями кухни и уборной, и подкрашивала губы. Потом она спрятала помаду в черную лакированную сумочку и стала натягивать на руки черные кружевные перчатки. Закончив натягивать перчатки, дама повернулась ко мне и спросила голосом Сабины Николаевны:

– Ну, как я тебе нравлюсь в этом наряде?

Эта красивая дама и вправду была Сабина, я ее сразу узнала, хоть часть ее лица скрывала свисающая с ее шляпки прозрачная черная сеточка.

– Это вы? – только и смогла пролепетать я. Я привыкла видеть Сабину в серой бесформенной юбке, поверх которой была летом наброшена выцветшая блузка, а зимой – протертый на локтях старый синий свитер. Волосы ее, наполовину черные, наполовину седые, обычно были туго затянуты на затылке в жалкий узелок – можно было подумать, что она нарочно прячется от чужих глаз за своей невзрачной внешностью. То есть раньше я так не думала, а подумала сейчас, когда увидела, какие у нее волосы – пушистые и кудрявые, сбегающие из-под шляпки на плечи, какие красивые у нее губы, если их подкрасить, и какие ямочки на щеках, которых я никогда не замечала.

– Куда ваше сиятельство так расфрантились? – швырнула я в нее фразу из недавно прочитанной книги «Королева Марго». Она засмеялась особенно, как будто от этой лихой шляпки и дымчатой блузки в оборках, торчащих из-под жакетки, у нее в груди завелся другой смех, не такой, как обычно.

– Иду продавать последнюю память о своем детстве, – смеясь, ответила она тоже цитатой, только не помню откуда, и мне показалось, что в ее смехе звенят слезы.

– А зачем для этого такая шляпка и сумочка?

– Чтобы получить больше денег. Ты же знаешь – впрочем, откуда тебе знать? – что богатым за то же самое платят больше, чем бедным. – И, продолжая смеяться и плакать, она вышла на лестничную площадку, и каблучки ее лакированных туфель быстро зацокали по каменным ступенькам.

Я положила на кровать портфель с книгами и отправилась на кухню варить свою овсяную кашу. У Евы было еще два урока, мама Валя, как всегда, была на работе, и в квартире было необыкновенно пусто и тихо. От этого мне стало неуютно и страшно, будто я ожидала, что вот-вот случится что-то такое, чего нельзя будет исправить.

Прошел час, другой, а Сабины все не было. Наконец явилась из школы Ева и очень удивилась:

– А куда девалась мама? – Она тоже привыкла, что последнее время Сабина всегда торчала дома.

– Пошла продавать память о своем детстве, – ответила я.

Ева пожала плечами:

– Какой дурак ее купит?

Но она ошиблась. Не успела она это сказать, как Сабина вернулась в сопровождении двух здоровенных мужиков в рабочих спецовках. Один из них тащил на плече складную деревянную лестницу.

– Сюда, пожалуйста – позвала их Сабина и провела их в свою столовую. Тот, который не нес лестницу, велел тому, кто ее нес, расставить ее в дальнем углу возле окна, где на большом крюке висел черный мешок.

Как-то я спросила Сабину, что она держит в этом мешке, а она засмеялась и сказала: «Это мой ящик Пандоры», – но так и не объяснила, что она хранит в ящике этой Доры. В квартире под нами жила противная старуха по имени Дора Пан, но я не думаю, чтобы Сабина подвесила под потолок ее вещи.

Человек, который нес лестницу, влез на нее, аккуратно развязал завязки на верхушке черного мешка и стал потихоньку стягивать его вниз. Мы с Евой застыли, ожидая, что теперь будет. Наконец мешок с шелестом упал на пол, и то, что осталось на его месте, засияло и засверкало сотнями огней. Снаружи за окном был яркий солнечный день, но то, что сверкало в углу столовой, затмило сияние солнца.

Когда мои глаза немного привыкли к блеску, я сообразила, что это всего лишь люстра – у нас в гостиной на Пушкинской, 83, тоже висела красивая люстра, но она никогда так не сверкала, даже когда в ней горели все лампочки. А в этой люстре не было ни одной лампочки, в ней были только стеклянные свечки, наверно, целых сто, которые не горели. Зато каждая свечка была окружена сверкающим кругом, и из каждого круга свисали сверкающие бусы.

– Ну как? – спросил тот, что стоял на полу.

– Настоящий хрусталь! – ответил тот, что стоял на лестнице. – Хрусталь царской обработки!

– Отлично! – воскликнул тот, что стоял на полу. И обратился к Сабине: – Так сколько?

– Мы ведь уже договорились, – пожала плечами Сабина.

– А если небольшую скидку?

– Никаких скидок! – Я не ожидала, что в голосе Сабины может быть столько твердости. – Не хотите, не берите. Я найду других.

Тот, что стоял на лестнице, быстро спустился вниз и сказал тому, что стоял на полу:

– Не торгуйся, Петрович, бери, пока продают. Такой товар не каждый день приходит.

– Ладно, давай сюда носилки, Коля, – согласился Петрович. Он протянул Сабине конверт и пошутил:

– Если не верите, мадам, можете пересчитать.

– Да уж, конечно, пересчитаю, – сказала Сабина без улыбки, вышла в спальню и прикрыла за собой дверь. Пока она считала деньги, вернулся Коля еще с одним рабочим и с носилками, совсем такими, как у мамы Вали в больнице. Только вместо больного к ним была прикручена большая плетеная корзина, устланная ватным одеялом.

Когда другой рабочий влез на лестницу и начал осторожно снимать люстру с крюка, в квартиру влетела мама Валя и застыла на пороге:

– Тут что, ремонт?

– Нет, просто мама продала дедушкину люстру, – объяснила Ева, и я поняла, что она про эту люстру знала раньше.

Мама Валя протиснулась среди рабочих, которые уже укладывали люстру в корзину и заворачивали ее в одеяло.

– Ничего себе люстра была у вашего дедушки – настоящий клад!

Тут из своей комнаты вышла Сабина, она еще не успела снять свою шляпку с сеточкой и даже деньги считала, не сняв кружевные перчатки. Она вышла и объявила:

– Все в порядке. Можете забирать люстру.

Но мама Валя налетела на нее, как коршун:

– Вы кто такая, гражданочка, чтобы приказы тут приказывать?

Сабина захохотала так, что на глазах у нее выступили слезы – или это она так зарыдала от жалости к дедушкиной люстре, которую у нее забирали?

Утирая слезы, она спросила:

– Ты что, Валентина, уже своих не узнаешь?

Мама Валя как стояла, так и села на ящик с обувью:

– Глазам своим не верю! Неужто это ты?

Люстру завернули и понесли вниз, осторожно разворачивая носилки с корзиной на каждой лестничной площадке. Коля сложил лестницу и тоже двинулся к дверям.

Ева спросила:

– А крюк? Он так и будет торчать в потолке?

– Крюк мы оставляем вам в подарок, он может еще пригодиться. Он такой крепкий, что на нем человека подвесить можно, зато, чтоб его выдернуть, пришлось бы разворотить весь потолок.

И они ушли, а мы остались – без люстры, но с крюком. Сабина протянула Еве деньги:

– Девочки, вот вам деньги, сбегайте в кондитерскую и купите самый красивый торт. Это событие надо отпраздновать.

Мы помчались в кондитерскую, хотя выбрать самый красивый торт было не так-то просто – мы с Евой чуть не поссорились и решили в конце концов вместо торта купить десять разных пирожных на любой вкус. Когда мы вернулись, мама Валя с Сабиной уже накрыли праздничный стол: Сабина выставила на белую скатерть посуду из тончайшего фарфора, которую еще не успела продать, а возле каждой тарелки положила серебряные ложечки для чая и серебряные вилочки для пирожных.

И хоть над столом горела бледная лампочка без абажура, вечер получился праздничный. Мама Валя надела свое самое нарядное голубое платье, а Сабина сняла шляпку и перчатки, но осталась в узкой серой юбке и в серебристой блузке с оборкой вокруг ворота. Наливая заварку из серебряного заварного чайника, она вдруг разговорилась:

– Я помню эту люстру с того момента, как помню себя. Она сначала висела в гостиной на Пушкинской, а потом ее перевезли в наш новый дом, который папа построил недалеко от парка. В гостиной под люстрой стоял рояль, настоящий Бехштейн, на нем я училась играть. Каждые полгода к нам приходил настройщик, маленький робкий еврей в картузе, и после его посещения рояль звучал еще лучше. На эту люстру никогда не надевали чехол – представляю, как ей было страшно и грустно висеть все эти годы в темноте. Я не знаю, как папе удалось ее спасти, когда толпа громила наш прекрасный дом, в котором я никогда не была счастлива. Смешно, правда, что я никогда не была счастлива в таком прекрасном доме?

В этом месте мама Валя стукнула кулаком по столу:

– Хватит скулить! Тебе удалось продать эту роскошную люстру – и отлично! Здесь она была совершенно не к месту!

Она вскочила и принесла из нашей комнаты бутылку красного вина, которую я никогда не видела. Интересно, где она его прятала, у себя под матрацем, что ли?

– Давайте выпьем за этот крюк, который наконец освободился от своего многолетнего груза!

И мы все выпили, даже мне накапали в рюмочку несколько капель. Нам стало весело, ведь мы тогда не знали, на что может сгодиться этот крюк.

12

Все началось с того, что в нашей квартире опять появился Павел Наумович. Это случилось осенью следующего года, когда я уже ходила в третий класс. Ева ушла на урок музыки, а мы с Сабиной сидели у нее на диване, и я рассказывала ей свой сон – она заставляла меня рассказывать ей свои сны почти каждый день. На этот раз мне приснилось, будто мы с Евой пропустили толстую веревку через крюк на потолке, завязали концы веревки узлами и катаемся на них, как на качелях. И вдруг крюк начинает медленно выползать из потолка, и мы с Евой грохаемся на пол.

Сабина нахмурилась, но не успела ничего сказать – в этот момент мы услышали, как открылась входная дверь и кто-то затопал к нам тяжелой походкой. Сабина, как всегда, испугалась, но напрасно – в комнату ввалился всего-навсего Павел Наумович. Именно ввалился, а не вошел, и, тяжело дыша, плюхнулся на диван, больно прищемив мне палец. Не сказавши даже «Здравствуйте!» – он уставился на торчащий из потолка крюк:

– Ты что, отцовскую люстру продала?

Сабина вспыхнула и прошипела сквозь зубы:

– Ты не приходил сюда больше года, а теперь явился, чтобы выяснить, как я распродаю свое приданое? Ты что, все еще на него рассчитываешь?

Уж очень, видно, он ее разозлил, если она, всегда такая мягкая и уступчивая, cмогла вдруг ужалить, как змея. Павел Наумович тоже от нее такого не ожидал.

– Тише, тише, – сказал он примиряюще, – я просто привык за пятнадцать лет к этому черному мешку над головой. Теперь без него в комнате стало как-то пусто.

Роста он был огромного. Он встал, подошел к крюку и, подпрыгнув, ухватился за него одной рукой:

– А крюк зачем оставили торчать посреди потолка?

Сабина уже отошла и ответила вежливо, как всегда:

– Его было невозможно выдрать, не разворотив весь потолок.

Он согласился:

– Да, крюк мощный, – и вдруг спросил тихо, почти шепотом: – Можно я у вас тут переночую?

Сабина удивленно подняла брови:

– Что случилось? Ты уже не боишься, что тебе пришьют фамилию Шпильрайн?

– Уже не боюсь – игра окончена. Меня на завтра вызвали в НКВД. К девяти утра.

Сабина удивилась еще больше:

– Тебя? С какой стати?

– Об этом я узнаю завтра.

– Хочешь, чтобы я пошла с тобой?

– Только этого мне не хватало! Меня вызывают как Шефтеля, а не как Шпильрайна.

– Не беспокойся, я бы и не пошла: завтра у Евы заключительный концерт – слава богу, она ведь тоже Шефтель, а не Шпильрайн.

В комнате стало очень тихо, и я поняла, что мне пора убираться. Я осторожно сползла с дивана и выскользнула за дверь. В нашей комнате было не только тихо, но и пусто – мама Валя, как всегда в последнее время, опять задержалась на работе. Она объясняла, что берет теперь больше дежурств, чтобы заработать побольше денег – она теперь платила Сабине за занятия со мной. Сабина сначала очень отказывалась, а потом как-то вдруг согласилась. Мама Валя сказала мне потихоньку, что, наверно, деньги за люстру начали подходить к концу. А Сабина сказала мне потихоньку, что у мамы Вали, наверно, есть еще какая-то серьезная причина приходить домой так поздно.

Назавтра, когда мы с Евой уходили в школу, Павел Наумович еще спал, а после школы я застала Сабину перед зеркалом – она наряжалась и подкрашивалась. Конечно, она не была расфуфырена, как для продажи люстры, но все же сменила свои домашние одежки на приличное платье, красиво уложила волосы и подкрасила губы. Ева ушла с последних уроков и тоже принарядилась, и только я пошла с ними на концерт в своем обычном школьном платье.

Всю дорогу в трамвае Ева волновалась и даже дрожала, так что Сабине пришлось расписывать ей, как прекрасно она играет и в каком восторге все будут от ее выступления. Но Ева только крепко прижимала к груди футляр со скрипкой и повторяла как сумасшедшая:

– Все было бы хорошо, если бы я играла с Ренатой!

Когда она сказала это в сотый раз, Сабина наконец вспылила:

– Какой смысл повторять эту глупость, если ты знаешь, что Рената в Москве и это невозможно?

Услыхав это, Ева как-то сразу успокоилась и начала жаловаться на какого-то Гришку, который воображает себя гением и из-за этого не может аккомпанировать ей как следует, забывая, что не он главный.

Ева играла очень красиво, и аккомпанирующий ей Гришка, по-моему, играл не хуже, чем Рената, особенно когда он играл потом один. Я так и сказала Сабине, но та только пожала плечами:

– Не берись судить о том, чего не понимаешь.

Я, в общем-то, и не собиралась судить, но раз уж они взяли меня с собой на концерт, я могла высказать свое мнение, правда? Тем более что и Гришке, и Еве хлопали долго и громко.

После концерта Ева вышла к нам вся розовая и кудрявая.

– Какая ты сегодня красивая! – сказала я ей, но она меня не слышала, в ее ушах, по-моему, все еще звучали аплодисменты. По дороге домой Сабина объявила, что сегодня мы можем позволить себе маленький пир. А раз так, они с Евой сойдут на Пушкинской и зайдут в кондитерскую за пирожными, а я поеду домой, расставлю на столе тарелки и чашки и вскипячу чайник на своей электроплитке.

От мысли о пирожных мне стало весело, и пока я взбегала вверх по лестнице, я даже напевала мелодию из сонаты, которую играла сегодня Ева. Но когда я вошла в нашу квартиру, на меня вдруг пахнуло чем-то страшным, я не могу объяснить чем. Я быстро прошла на кухню, налила воду в чайник и поставила его на электроплитку, а потом направилась к Сабине за ее парадным сервизом, который она хранила в маленьком стеклянном шкафчике по имени «горка», упрятанном в углу за пианино.

Хоть день был солнечный, в столовой Сабины было почему-то темно. «Как странно, – подумала я, – все ставни закрыты, а когда мы уходили на концерт, мы их специально открыли для поддержания в комнате хорошего настроения». Я не стала открывать ставни, а зажгла свет, чтобы не разбить ни одной чашки из парадного сервиза. Я зажгла свет и достала из посудной горки три фарфоровых чашки и три блюдца с золотым ободком. Я прижала драгоценные чашки к груди, а блюдца поставила на стол, чтобы принести их потом, и пошла к двери. И тут я увидела это.

С крюка от люстры свисало что-то черное и длинное, и, хоть я не поняла, что это, меня вдруг осенило, почему мне стало страшно, когда я вошла в квартиру с лестницы. Это непонятное черное ужасно, ужасно воняло, и на полу под ним образовалась грязная вонючая лужа. Мне вдруг показалось, что там, на крюке, висит Павел Наумович, хотя то, что могло бы быть его лицом, было нисколько на него не похоже. Оно было лиловое, как сирень весной в парке, а из дыры в центре, там, где должен бы быть рот, свисала длинная, перекрученная посредине сарделька. Я уронила на пол три фарфоровые чашки с золотым ободком и услышала, как, звеня, рассыпаются по паркету их драгоценные осколки.

Но мне это уже было безразлично. Ничего перед собой не видя, я выскочила из страшной вонючей квартиры и сломя голову помчалась, сама не зная куда. Но ноги несли меня в привычном направлении – очень скоро я оказалась на дорожке, которая вела через парк от Пушкинской к нашему дому. Я бежала по дорожке, как слепая, спотыкаясь и натыкаясь на кусты, пока не наткнулась на две знакомые фигуры – на Еву со скрипкой и Сабину с коробкой пирожных.

– Что с тобой? Куда ты бежишь? – испуганно воскликнула Сабина.

Я попыталась что-то объяснить, но изо рта у меня вырвалось мычание, а за ним поток липкой вонючей рвоты.

– Там, там! – показывала я рукой в сторону нашего дома. Сабина вдруг вскрикнула, как курица, когда мама Валя рубила ей голову, и помчалась по дорожке, оставив нас с Евой стоять и смотреть друг на друга в обалдении.

– Ты мне все концертное платье обрыгала, идиотка, – сердито сказала Ева, все еще не понимая, что ждет ее дома. Но я не смогла ей ничего объяснить – мой язык застрял в горле и не пропускал оттуда ни слова. Я просто схватила ее за руку и потащила по дорожке вслед за Сабиной.

Дома началась ужасная кутерьма, от которой у меня голова пошла кругом. В моих мозгах смешались мрачные мужчины в черном, снимающие с крюка то, что было раньше Павлом Наумовичем, с двумя милиционерами в синих фуражках, заставляющих Сабину подписывать какие-то бумаги, и с отчаянным воплем мамы Вали, которая вернулась с работы, ничего не подозревая. Именно она нашла на нашем кухонном столике два запечатанных конверта, один адресованный Сабине Шефтель, другой – Ларисе Шефтель. Конверт для Ларисы она отдала милиционерам, а конверт для Сабины быстро сунула в наш ящик для ножей и вилок и велела мне молчать. Это было с ее стороны очень глупо, потому что я и так молчала – я опять разучилась говорить.

Среди всей этой неразберихи и беготни только Сабина неподвижно сидела на диване, не говоря ни слова и не отвечая на вопросы. Входная дверь не закрывалась, какие-то люди входили и выходили, другие люди садились за стол и задавали вопросы, никто ничего не варил и не застилал постели. Я почему-то спала в спальне у Сабины, где сначала рыдала одна Ева, потом откуда-то появилась рыдающая Рената и принялась громко обвинять Сабину в том, что она всегда была плохая жена и плохая мать. В конце концов она договорилась до того, что во всем виновата я, потому что я украла Сабинину любовь у ее родных дочерей.

Но тут в речи Ренаты ворвался сердитый вопль мамы Вали:

– Заткнись, дура безмозглая! Можно подумать, что твой отец повесился из-за любви Сабины к Лине. А другой причины ты придумать не можешь?

От этого крика Рената вдруг страшно чего-то испугалась и забормотала:

– Что ты хочешь сказать? Какую еще причину я должна придумать?

– Хватит прикидываться! Ты уже взрослая девочка и прекрасно все понимаешь, – отрезала мама Валя. Рената съежилась в маленький комочек и ушла к нам в комнату тихо плакать и шмыгать носом. Мама Валя на работу не ходила, она вся опухла от слез, потому что она любила Павла Наумовича по-настоящему, не то что его дочери-вертихвостки. Сабина во время этих перепалок даже голову не поднимала – она будто окаменела и разучилась говорить. Совсем, как я.

Потом вдруг стало тихо и все как-то враз исчезли, все, кроме Сабины и меня. Рано утром приехал грузовик, чтобы увезти тело Павла Наумовича в Краснодар, где его будут хоронить, то есть хоронить будут его тело, но никто не объяснил, куда девалась его душа. Может, это она вытекла из тела вместе с той вонючей жидкостью, запах которой за все эти дни не выветрился из нашей квартиры, хоть мама Валя открыла все окна.

Я спустилась вниз и смотрела, как все они усаживаются в грузовик. Возле грузовика столпились Рената с Евой и мама Валя с каким-то Львом Ароновичем, про которого мама Валя объяснила, что она дежурит при нем во время ночных операций.

Рената громко сказала неизвестно кому:

– Знаем мы эти ночные операции!

Но мама Валя за словом в карман не полезла и ловко отбрила Ренату:

– Откуда ты их знаешь? Что, много их проделала, чтобы за Москву зацепиться?

Рената зыркнула на нее черным глазом, но ссору затевать не стала, а обняла Еву и влезла с ней в кабину грузовика. А мама Валя со Львом Ароновичем и еще с тремя медсестрами из больницы устроились на старых матрацах в кузове грузовика рядом с гробом Павла Наумовича. Кроме них в кузове сидела вся зареванная рыжая соседская девчонка, хулиганка Шурка, которая училась на несколько классов старше меня и считалась самой плохой ученицей в школе. Я не успела удивиться, при чем тут Шурка, как грузовик зафырчал и покатил по улице. Я немножко постояла у входа, глядя им вслед, и вернулась домой.

Мы с Сабиной остались одни. Честно говоря, я была даже рада, что меня не взяли с собой в Краснодар, – после похорон папы Леши я не очень рвалась стоять над могильной ямой и была довольна, когда мама Валя велела мне остаться дома и не спускать глаз с Сабины, которую сейчас нельзя оставлять одну. Сабину тоже не взяли, будто бы для того, чтобы она не спускала глаз с меня, но мама Валя тихо объяснила мне, что краснодарская жена Павла Наумовича категорически запретила привозить Сабину на похороны. Все боялись, что Сабина будет рваться с ними в Краснодар, но она даже не встала с постели, куда девочки уложили ее вчера вечером. Утром она проснулась раньше всех, а может быть, и вовсе не спала. Она отказалась от завтрака и все утро пролежала в кровати, не говоря ни слова, только безучастно смотрела, как остальные собираются ехать на похороны, словно ее это не касалось.

Когда все уехали, она встала с кровати, села на диван и сказала мне спокойно, будто ничего не случилось:

– Лина, пойди на кухню и принеси мне конверт, который Валентина спрятала в ваш ящик для ножей и вилок.

Значит, она видела, как мама Валя спрятала этот конверт, значит, она все замечала и понимала, хоть притворялась бессознательной.

Она распечатала конверт и вынула оттуда маленький листок.

– «Прости меня, я знаю, что наношу тебе ужасный удар. Но если бы я остался жив, удар был бы еще больнее. Твой верный Павел», – прочла она вслух и добавила: – Наверно, они требовали, чтобы он рассказал им что-то обо мне. А он предпочел умереть. Понимаешь, умереть, но не предать меня? А ведь я его никогда не любила.

Я молчала, – а что я могла бы сказать, даже если бы опять научилась говорить? Я совсем запуталась в их взрослых делах. За что Рената набросилась на Сабину над трупом отца? Почему у Павла Наумовича была другая жена в Краснодаре, которая не хотела видеть Сабину на похоронах? Почему Рената родилась в Германии? Почему Ева была на тринадцать лет младше Ренаты? Почему у Павла Наумовича была другая дочка, старше Евы и младше Ренаты? Почему Сабина играла на пианино не хуже своих талантливых дочерей? Почему она боялась, что кто-то вспомнит, как она была главным врачом детской больницы? Как все это было связано с пропажей моих родителей, ее замечательных братьев и Ирки Краско? И еще, и еще…

Сабина обняла меня и прижала к себе:

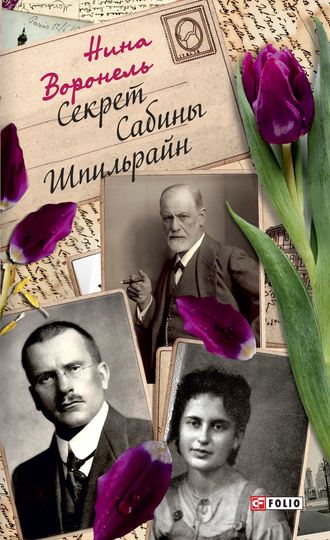

– Мои дочери упрекают меня, и они правы. Только ты не упрекаешь меня. Но ты еще слишком маленькая, чтобы понять, как нелепо сложилась моя судьба. Они правы, я никогда не любила Павла, я любила другого человека и была плохой матерью. Но это было в другой жизни, в другом мире! Там все было блеск и сияние – передо мной открывались такие горизонты! Я была любимой ученицей великого Зигмунда Фрейда, и Павел был мне не пара. Я вышла за него замуж, чтобы не огорчать своих родителей, и тут же об этом пожалела. Я заслужила наказание – я погубила и свою жизнь, и его. Что же теперь делать? Ведь ничего уже нельзя исправить! Ничего, ничего, ничего!

Она вскочила с дивана и начала рыться в ящиках старого шкафа, как будто что-то искала. Она выхватывала из ящиков разные вещи и швыряла их на пол, но никак не могла найти то, что искала. Она набросала большую кучу каких-то шарфов, перчаток, свитеров, старых дамских сумок, флаконов от духов и фотоальбомов и, плюхнувшись на пол, стала расшвыривать весь этот хлам по комнате. Я подумала, что она сама не знает, что ищет, и испугалась, – а вдруг она опять отколет такой номер, как тогда, когда я прочла ей стихи про решетку в темнице сырой? Я не знала, как мне быть. Звать на помощь было некого, да и как бы я могла кого-нибудь позвать, если мой язык прирос к горлу?

Наконец она, кажется, нашла то, что искала. Она вытащила из кучи красивый альбом со старыми фотографиями и стала его листать. Я уже видела старые фотографии, раньше они были коричневого цвета, а не черно-белые, как делают сейчас. Она поднялась с пола, раскрыла альбом на центральной странице и жестом подозвала меня поближе: на странице была наклеена фотография жениха и невесты под большим навесом, который держали на шестах похожие друг на друга мужчины в черных шляпах. Я вдруг узнала жениха и невесту – это были Сабина и Павел Наумович, он – высокий и совсем не толстый, а она – молодая и хорошенькая, очень похожая на Ренату, в белой шляпке с сеточкой, спускающейся на один глаз.

– Вот фотография нашей свадьбы. Ты видишь, я не плачу, я даже улыбаюсь, хотя уже понимаю, что совершаю самую страшную ошибку своей жизни. И за эту ошибку я обречена платить вечно – мои дочери не любят меня.

Я хотела возразить, но слова застряли у меня в горле, я вспомнила, как сердито всегда говорит с ней Рената и как они с Евой шушукаются за ее спиной, и поверила, что они и вправду ее не любят.

Мне стало жарко и холодно одновременно. Я прижалась к ней лицом, я уже доставала ей до плеча, и из меня вылетел неразборчивый поток слов:

– Но я люблю тебя. Возьми меня к себе в дочки, я буду твоей дочкой и буду всегда тебя любить!

Вечером, когда все вернулись из Краснодара, мы с мамой Валей и Львом Ароновичем сели ужинать в нашей комнате, чтобы не нарушать траур Сабины и ее дочерей.

Заплаканная мама Валя поставила на стол бутылку водки и сказала: «Помянем светлую память хорошего человека», – и мы все выпили по рюмочке.

Водка ужасно горькая гадость, она обожгла мне горло и ударила в голову, так что я осмелела. Сначала я спросила, почему хулиганка Шурка так плакала из-за смерти Павла Наумовича.

Мама Валя объяснила: