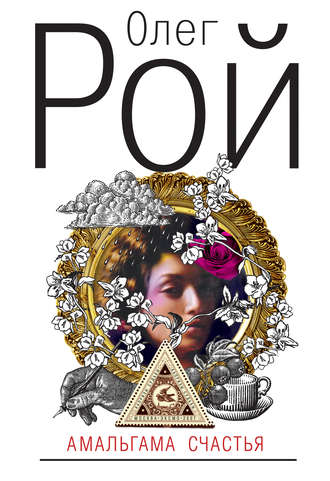

Олег Рой

Амальгама счастья

– Я ничего не говорила тебе о его размерах, – внимательно посмотрев на друга, проговорила Даша. – Но ты прав: оно действительно огромное.

– И конечно, тебе потребуется грубая мужская сила, чтобы затащить этот подарочек на четвертый этаж, а потом долго двигать по квартире, подбирая подходящее место, – полувопросительно-полуутвердительно протянул Игорь. – Я как раз хотел сказать тебе, что вся следующая неделя у меня совершенно безумная и, боюсь, меня может даже не оказаться в Москве…

– А я как раз хотела тебе сказать, что ты можешь не беспокоиться по поводу моих хлопот с громоздким наследством, – в тон ему ответила Даша. – День перевозки уже назначен, и грузчики заказаны – слава богу, сегодня с этим нет никаких проблем. Можешь спокойно работать.

– Ну, Дашунчик, как ты могла такое подумать? – засмеялся Игорь, шумно задвигавшись, потянувшись к девушке через столик, чтобы обнять ее, и опрокинув при этом высокую узкую вазочку с сухими цветами. Глаза его были искренними, смех – ничуть не извиняющимся, но Даша знала его слишком хорошо, чтобы не уловить в этом смехе нотки облегчения вперемежку с легкой неловкостью.

– Ты помнишь, я просила тебя не называть меня Дашунчиком?.. Но это, конечно, пустяк, к слову. Так что там у тебя такого безумного на следующей неделе? Надеюсь, никаких неприятностей?

– Тьфу-тьфу-тьфу, – выразительно постучал по столешнице Игорь. – Никаких неприятностей, нормальный творческий процесс. Обычная запарка перед сдачей целой лавины текстов. Знаешь…

Даша вполуха слушала, как он принялся подробно и обстоятельно описывать ей свои вечно меняющиеся, но никогда не исчерпывающиеся до конца производственные проблемы. Игорь работал в крупном рекламном агентстве, считался блестящим копирайтером и спичрайтером, с ходу изобретал самые сложные и необычные слоганы и вообще, как говорили, был рекламистом от бога. Энергичный, неуемный, обаятельный, он, казалось, находился одновременно в десятке мест, успевая сделать любое задание втрое быстрее, чем его коллеги, и беспрерывно фонтанируя новыми идеями и замыслами. И когда Даша слышала от общих знакомых намеки на его беспринципность или способность идти по головам ради собственной цели, то она никогда не могла понять: что в этих разговорах правда, а что – отголоски скрытой зависти к удачливому конкуренту. Впрочем, сама Даша давно уже не заблуждалась по поводу характера своего друга, главными чертами которого были абсолютная независимость и нежелание брать на себя проблемы окружающих. Игорь никогда и никому не хотел делать больно – но меньше всего самому себе.

– …Так вот, я и подумал, что тебе, наверное, интересно будет пойти вместе со мной, – ухватила она конец Игоревой фразы и недоуменно подняла на него глаза. Он же, порывшись в кармане своего дорогого костюма, небрежно бросил ей на колени удлиненный конверт с золотым тиснением. В таких обычно рассылают приглашения на торжественные мероприятия, которым гарантирована немалая шумиха в прессе. «Национальная премия „Золотое яблоко“,» – прочла Даша. Разумеется, как она могла забыть… И в глазах ее всплыл другой конверт – узкий, сиреневый, слабо пахнущий фиалкой. Она так и не прочитала письмо Веры Николаевны, как скупец оберегая его даже от себя, отложив до самых худших времен. Она прочитает его потом – потом, когда бабушки совсем не будет на земле, когда закатится солнце ее последнего дня, и тогда Даша сумеет продлить ее земное существование, заново услышав ее голос и поговорив с ней еще раз как с живой…

– И когда состоится церемония награждения? – словно со стороны услышала она свой глухой, отстраненный голос, бросив взгляд на претенциозное название премии. Все яблоки на свете, даже самые раззолоченные, не могли вернуть ей то, чего она была теперь лишена навсегда.

– Ну, Даша, ну завтра же, я тебе об этом целый час толкую, – обиженно развел руками Игорь.

– Завтра хоронят Веру Николаевну, – машинально произнесла она. – Потом поминки. Извини, Игорек…

Его лицо вытянулось, приняло отчужденно-холодное выражение, но он быстро справился с собой и, нагнувшись, поцеловал Даше руку.

– Нет, детка, это ты меня извини. Конечно, важнее пройтись в похоронной процессии, нежели блеснуть в вечернем туалете на самой шикарной тусовке года. А то, что эта тусовка по совместительству должна стать днем триумфа твоего любовника, и вовсе неважно, правда? Кстати, их у тебя много, этих любовников? Может быть, то, что сейчас происходит, просто вежливая форма отставки?

– Если ты надеешься, что я почувствую себя виноватой, то напрасно, – устало проговорила Даша. – Ты же прекрасно понимаешь: дело не в любовниках и не в похоронных процессиях, не в правилах элементарного приличия и даже не в чувстве долга. Просто завтра мне важнее быть с Верой Николаевной, чем с тобой.

Вот и все.

– Как знаешь. И зачем мне такая девушка, у которой вечно свои дела и планы? – Он насмешливо просвистел какую-то оперную фразу (ко всем многообразным Игоревым достоинствам, безусловно, относился и безупречный музыкальный слух) и принялся вылезать из-за хрупкого чайного столика, такой большой и чуть неуклюжий.

Даша молча потянула сигарету из открытой пачки – вот теперь покурить было в самый раз. Она твердо знала, что, если сейчас, прямо в эту минуту, Игорь навсегда ее покинет, это будет неприятно – и только. И он знал это так же твердо. А потому никогда и ни при каких обстоятельствах не намеревался добровольно расставаться с Дашей.

– Я позвоню тебе сегодня! – Он помахал рукой на прощанье, бросил взгляд на часы и поспешно рванулся к выходу, не забыв, впрочем, оставить на столике деньги строго по заранее спрошенному счету. Уже издали, бросив на Дашу взгляд, улыбнулся как ни в чем не бывало и еще раз махнул рукой.

Она оставалась сидеть, откинувшись на спинку гнутого высокого стула и так и не притронувшись к любимому берлинскому пирожному на тарелке. За прозрачными, чисто вымытыми окнами кондитерской снова стучали дождевые капли; Даша видела спешивших прохожих под зонтами, почему-то мрачными и темными как на подбор, и девушке показалось, что она смотрит немое черно-белое кино. Взгляд утыкался в огромные серые здания, заляпанные автомобили, хмурые, почти облетевшие деревья. Промышленный пейзаж, усмехнулась про себя Даша. Городской октябрь… Почему в детстве краски осени всегда казались буйными, яркими? Почему в последние годы из ее жизни напрочь исчезли охра и медь, багрянец и золото?

Даша потянулась за сумкой, подозвала официанта и, расплатившись, медленно побрела к выходу. Впереди была незаконченная работа, отложенные дела, нервно ждущие своего часа, и в конце концов – длинный пустой вечер, который Даша сама захотела видеть длинным и пустым.

Глава 2

Наконец все закончилось. Все позади, тупо повторяла себе Даша, и эта мысль мучила ее в церкви во время отпевания, на Новодевичьем, на молчаливом поминальном ужине и теперь, когда она добралась наконец до дома и осталась одна. Какое счастье, что завтра суббота и обещали ясную погоду! Можно будет поехать куда-нибудь в парк, побродить, подышать свежим воздухом, а главное – помолчать и побыть наедине с собой.

Она бродила по своей квартире словно тень, не находя покоя и почему-то страшась лечь в постель. Как будто незаконченное дело или какая-то ускользающая мысль не отпускали ее, как будто невыполненное обещание давило на сердце. Письмо, вспомнила Даша. Письмо Веры Николаевны. Вот теперь самое время.

Она до сих пор все еще носила его с собой в сумочке. Сиреневый конверт немного затерся за эти дни, потерял свою праздничность и безупречную чистоту, но еле слышный запах фиалок по-прежнему исходил от его плотной бумаги, и на ощупь он оставался все таким же гладким и прохладным. Девушка вытащила из конверта несколько мелко исписанных косым бабушкиным почерком листков и, с трудом разбирая написанное, принялась читать.

«Моя дорогая девочка! (Кстати, а я говорила тебе когда-нибудь, как ты мне дорога?) Надеюсь, ты не плачешь сейчас и не сажаешь на эти листки бессмысленные водянистые кляксы… Предупреждаю: письмо важное, так что ты уж побереги его, ладно? Да и черт с ними, с листками (позволь уж мне чертыхнуться напоследок от души); самое главное – плакать и печалиться не стоит, потому что мне сейчас хорошо. Раз ты читаешь эти строки, значит, я уже свободна, и где бы я теперь ни была, наверняка там нет ни усталости, ни слез, ни боли, которых что-то многовато было в последние месяцы моей жизни. Мне хорошо, Даша, запомни это – и не грусти обо мне, не удерживай меня, тоскуя обо мне.

Так приятно говорить с тобой. Может быть, оттого что это уж в последний раз?.. Прежде чем сказать тебе то, самое важное, ради чего я и заставляю сейчас трудиться свои непослушные пальцы, мне хочется просто всмотреться в тебя, в твое милое лицо и доверчивые глаза. Ох, Даша, какая же славная ты была девчушка! Мне всегда хотелось иметь дочку, да Бог не дал, а ты появилась в моей жизни так поздно, но сумела согреть и заполнить собой все последние годы! Помнишь, я взяла тебя с собой в Швейцарию и ты очаровала там всю нашу родню – ты была совсем подростком, худеньким и грациозным, и в тебе было настоящее достоинство и аристократизм!.. А помнишь наши споры в Москве и походы во МХАТ и Третьяковку, когда я могла еще передвигаться? И твои суждения, всегда точные и острые, и твое постоянное спокойное благородство, и немеркантильное, неподдельное равнодушие, какие бы побрякушки ни рассматривали при тебе мои невестки… Ну кому же, как не тебе, я могла бы еще писать эти последние строчки…»

Даша подняла от письма залитые слезами глаза и неверными, неточными движениями, как слепая, с трудом сложила листки и засунула их обратно в конверт. Зачем, зачем бабушка поет ей эти странные дифирамбы, зачем напоминает ей обо всех счастливых, давних, теплых годах!.. Слишком свежи еще в памяти были потери последних лет, слишком тяжелы впечатления прошедшего дня, и невозможно было читать все это, пока нервы так натянуты, пока в глазах стоит мертвое бабушкино лицо, а в ушах раздаются удары комьев земли по крышке ее гроба… Когда-нибудь потом, после… завтра или послезавтра… А сейчас – спать, спать, спать… И забыть обо всем хотя бы на время!

Конверт остался лежать на ее письменном столе, одинокий и беспомощный, как смятый цветок, а Даша наконец добралась до постели и опустила на подушку гудящую, больную голову. Она думала, что уснет сразу же, но ей снова не спалось, как в последнюю ночь бабушкиной жизни, и вновь почему-то казалось, что вот-вот зазвонит телефон. Игорь не выполнил обещания, она так и не услышала его голоса после прощания с ним в кафе, но девушку это не удивляло и даже уже почти не огорчало. Возможно, ему просто не хотелось омрачать день своего профессионального торжества разговорами о смерти и похоронах, а может быть, элементарно лень было выражать сочувствие и делать над собой усилия, строя приличествующую ситуации мину. Во всяком случае, он не был лицемером – и этого, считала Даша, уже довольно.

Но так было не всегда. Когда-то, безумно влюбленная, она ждала от Игоря пылких эмоций, мечтала о совместной жизни, грезила о вечной страстной любви и взаимной верности. Он никогда не бывал с ней резок, никогда грубо не отвергал ее идиллических намеков и сентиментальных девичьих разговоров. Но однажды, в Крыму, когда им было так хорошо вместе, когда ночи были особенно жаркими, вино на площади – безумно холодным, а море – отчаянно синим, Даша незаметно для себя самой переступила ту грань легкой сдержанности, которую выдерживала всегда и со всеми, и напрямую заговорила о будущем. Ее щека лежала на его груди, чуть соленой от ночного купания, ее русые волосы смешались с его темными прядями, а рука сжимала его сильную ладонь – и казалось, что это единственно правильное место для ее щеки, руки и волос, и так будет всегда, и невозможно ничто иное…

– Давай поженимся. – Она прошептала это так тихо, что на долю секунды сама поверила в то, что ничего не было сказано.

А он, замешкавшись и в ту же секунду ласково сжав ее руку, ответил:

– Ты не вытерпишь меня даже в течение года. А я… если уж говорить начистоту, я не вытерплю никого рядом с собой.

– Почему?

Игорь засмеялся, высвободился из ее объятий и отшутился легко и непринужденно – как делал это потом всегда, если речь заходила о чем-то неприятном или неприемлемом для него:

– Неверная жена мне не нужна, а верная надоест в два счета. Помнишь, у Пушкина про скуку?

И бегала за ним она,

Как тень иль верная жена…

Представляешь, скуку сравнивать с верной и преданной женщиной? Каков прохвост!

Даша тогда послушно засмеялась в ответ, но сердце быстро, униженно забилось и – казалось – едва не остановилось. Разумеется, это был еще не конец, и впереди у них еще оставалось много чудесных часов, и лето было длинным, как никогда в ее жизни. А потом, в Москве, еще была теплая, тягучая, как мед, осень, и звеневшая веселым хрустальным снегом зима, и еще была весна – с охапками гиацинтов, веселыми пирушками с друзьями или наедине, неожиданными совместными путешествиями, когда Игорь вдруг сваливался к ней как снег на голову и говорил: «Ура, подруга! У меня отличная командировка. Едем?!» И Даша, отнекиваясь для начала (работа, начальство, отпуск уже был и прочее), про себя уже знала: конечно, поедет, и все будет здорово – может быть, как никогда прежде…

А потом вдруг все кончилось. То есть Игорь был, и Даша была, но ничего стоящего с ними уже не происходило. Даша уже не заговаривала о будущем, а Игорь, с непривычки немного беспокоясь (все девушки должны хотеть замуж за своих возлюбленных, а если не хотят, значит…), вскоре принял и оценил ее спокойное постоянство, неистеричную дружественность и всегдашнюю готовность прийти на помощь. Однажды он, немного смущаясь, шутливо намекнул, что сам хранит ей почти супружескую верность и почему-то не хочет ни новых впечатлений, ни новых романов – «представляешь, старушка, наверное, отгулял свое», – но Даша приняла его признание равнодушно, и Игорь даже слегка обиделся на нее за это. Впрочем, все быстро вошло в обычную колею, и, привыкнув всегда ценить ее необременительное присутствие рядом с собой, он даже не подозревал, насколько больше она могла бы ему дать и какой малостью была эта ее ровная дружба по сравнению с тем, что он когда-то потерял…

Будильник звенел длинными, отчаянными гудками… почему будильник, разве она его заводила? Ах нет, это же телефон. Даша вскинулась, полусонная (сколько же времени?), схватилась за трубку и, плохо понимая, чего от нее хотят, переназначила какое-то время и согласилась с какой-то вновь названной датой. Уже положив трубку и окончательно стряхнув сон, она сообразила, что разговаривала с бригадиром, который объяснял ей, что выполнить ее заказ в воскресенье никак невозможно, но есть вариант перевезти груз прямо сейчас. Бабушкино зеркало, поняла Даша. Значит, уже сегодня.

Суббота началась, отказав ей в простенькой мечте о парке и одинокой прогулке. Ну и подумаешь. И не такое переживали.

* * *

Оно стояло посреди Дашиной комнаты – тяжелое, овальное, высотой почти в человеческий рост, опираясь на замысловатый комод, кокетливо присевший на четырех гнутых лапках. Выдвижные ящички, разнообразные отделения для всяких милых женскому сердцу пустяков и даже роскошные канделябры по бокам – все это наводило на мысль о греховной прелести тайных романов, припрятанных от ревнивого глаза письмах и наивных ухищрениях кокетства, которые так не нужны вначале, когда тебя любят и без того, и так бесполезны в конце – когда уже бесполезно все на свете.

Какая все-таки немыслимая старина, думала девушка, обходя кругом этого мастодонта, невесть как оказавшегося в ее маленькой квартирке, где все, согласно Дашиному вкусу, было изящным и камерным. Друзья шутили, что Даша, как герой из романа модного нынче Милорада Павича, использовала в своем доме не столько вещи, сколько эстетику пустот и пространств – и правда, мебели здесь было совсем немного, только самое необходимое, зато света, свободы и ощущения легкости – хоть отбавляй… И вот теперь, стоя рядом с бабушкиным подарком, разом изменившим облик ее жилища, она думала о том, какое место займет эта вещь в ее жизни.

Даша проводила пальцами по теплым деревянным изгибам комода, бесцельно выдвигала и трогала ящики, в которых не было ничего, кроме затхлого запаха пыли (а что она, собственно, рассчитывала там найти?), нежно гладила поверхность потускневшего зеркала, кое-где поцарапанного по бокам и с потрескавшейся местами серебряной амальгамой. Все вещи Веры Николаевны, которые она хранила в своем трюмо – старая переписка, девичьи дневники, шкатулочки с памятными вещицами и разными мелочами, игольники, узорные флаконы из-под духов, привезенных обожающим ее мужем из заграничных поездок, – все это было аккуратно и вовремя изъято родственниками, и теперь Даше казалось, что она получила на память от бабушки красивую, но пустую оболочку ее долгой жизни – воспоминание о воспоминаниях, стертое отражение судьбы, несколько неясных, промелькнувших в сонной зеркальной глубине образов…

Девушка припомнила, что когда-то читала о том, что все зеркала на свете обречены навечно хранить облик людей, хотя бы однажды отразившихся в них, все многочисленные отпечатки времени, контуры вещей и событий. Если это так, думала Даша, то бабушка никуда не ушла от нее – она рядом, как и все, кого она любила, с кем встречалась или беседовала возле своего любимого, полученного в приданое трюмо. Эта мысль немножко развеселила Дашу, хотя она тут же посмеялась над своим допотопным мистицизмом и неистребимой склонностью к фантазиям.

Надо было, однако, стряхнуть сонную леность, последствие сегодняшней бессонницы, и заняться наконец накопившимися за неделю делами. Даша что-то готовила на скорую руку, включала стиральную машину, гудела пылесосом, параллельно отвечая на телефонные звонки и подряжаясь на новую интересную работу по оформлению интерьера дачи (у нее уже около года не было стоящих заказов). Поставила любимый диск, полила, пританцовывая под мазурки Шопена, все цветы в доме, обиженные ее недельной небрежностью и невниманием, навела порядок в шкафах… Но что бы она ни делала, ее как магнитом притягивала одинокая вещь в центре ее комнаты – вещь, только что потерявшая хозяйку, привычный угол и размеренное, ясное будущее.

Наконец Даша не выдержала и, уронив то, что держала в этот момент в руках, снова подошла к зеркалу. Трюмо почему-то вызывало в ней жалость, словно было живым и способным чувствовать, будто могло ощущать потерю. Девушка взяла с письменного стола сиреневый конверт с недочитанным письмом и лихо, словно цветок за ухо щеголю, заткнула его за краешек зеркала – и то сразу повеселело, точно ожило от ее внимания. Потом положила руку на гладкую поверхность, и ей почему-то показалось, что она стала чуть теплее, от зеркала уже не веяло недавней смертью. «Когда человек умирает, изменяются его портреты», – вспомнила она известные строчки. Может быть, не только портреты? Может, все, что любил человек, с его смертью обретает иной облик, иные очертания?.. Даша еще раз провела по зеркалу пальцами, чуть погладила, и ей почему-то вдруг показалось, что там, внизу, ничего нет – рука словно нырнула в темную пустоту и тут же испуганно отдернулась. Даша вздрогнула, но тут же успокоилась, улыбнувшись своему отражению и сама себе покачав головой: вот что значат недельный недосып, стресс и разгулявшиеся нервы!

Но неловкое движение ее руки словно привело в действие какой-то непонятный ей механизм; Даше показалось, что зеркало чуть качнулось, накренилось, изменился его наклон, и вообще оно больше не казалось застывшим монолитом – в нем появилась какая-то скрытая грация, словно оно ожило и улыбнулось. Даша чуть нажала на стекло и поняла, в чем таился секрет: зеркало могло вращаться! Неведомые мастера прошлого научили его поворачиваться вокруг горизонтальной оси. Бабушка наверняка знала об этом, но в ее спальне трюмо было прижато к стене, так что поворачивать его не было никакой возможности. Да и зачем, к чему, что за странная прихоть?.. Даша улыбнулась и еще раз, как качель, подтолкнула тяжелую ровную гладь, но, видно, не рассчитала усилие.

Зеркало с неожиданным для нее стремительным размахом качнулось, как маятник, пошло вниз, прямо на Дашу, и девушке показалось, что на нее обрушилась сверху какая-то темная лавина, густое и странное нечто, в котором было трудно дышать. На глаза давила неведомая тяжесть, и почему-то захотелось закрыть их, что Даша и сделала, с облегчением откинув голову назад и наконец отдыхая, как никогда в жизни…

…Даша лежала на прогретой солнцем, пахнущей сотней лесных запахов высокой и мягкой траве. Она буквально утопала в зелени, как в стоге сена; какая-то неведомая травинка щекотала ей ухо, над головой шумела огромная, раскидистая липа (июнь! деревня! ароматы меда и мяты!), а широко распахнутые глаза смотрели на безупречную, ровную голубизну неба.

Разнеженная и одурманенная жарой девушка почти не шевелилась; лениво текли мысли ни о чем – думать не хотелось, как и вставать, и двигаться, и идти куда-то. Слабый ветер едва шевелил оборки ее платья, рядом валялась забытая книга, и было хорошо так – легко и бездумно – отдаваться течению неспешного времени и утопать в полуденном мареве.

В полуденном мареве?.. Под цветущей липой?.. И это сейчас, в октябре, столько дней изводившем ее непрерывными дождями и бесцветными, неулыбчивыми лицами? Опомнившись, очнувшись от своего почти блаженного забытья, Даша резко приподнялась, не в силах справиться с нахлынувшим вдруг страхом. Из волос посыпались застрявшие душистые лепестки, сердце сжала чья-то невидимая рука, в горле пересохло, и ей показалось, что она сходит с ума. Осторожно поднявшись, девушка оперлась о шершавый ствол и повела вокруг испуганным взглядом.

Теперь она стояла рядом с липой на опушке леса. Широкая поляна, вся залитая солнцем, казалось, парила над ближними полями, над рекой, протекавшей совсем неподалеку, и чудесными зелеными холмами, и белой меловой дорогой, причудливо извивавшейся внизу. Звенел от птичьего гомона воздух, шелестела под ветром трава, еле слышно стрекотали кузнечики, и весь этот стрекот, и гомон, и шелест, щедро пересыпанные медвяными запахами, вдруг вселили в Дашу такое немыслимое ощущение радости бытия, такое упоение молодостью и ожиданием счастья, что страх исчез, будто его никогда и не было, и, легко ступая по траве, она направилась прочь – от леса и липы, от книжки, оставшейся нераскрытой лежать на земле, и от себя, зажатой, испуганной, одинокой, забытой в том дождливом октябре вместе с пустолицыми прохожими под черными зонтиками.

Даша сама не знала, куда и зачем она идет, но понятия цели и смысла уже не казались ей такими самодовлеющими, как в обычной, подчиненной законам волевой необходимости жизни. Разве чистая радость и желание вечно идти по этой дороге – не достаточные основания сами по себе? Разве нужно непременно кому-то отчитываться в том, что делаешь, исполняя придуманные другими людьми неписаные правила чужой игры? Разве не заслужила она хоть немножечко счастья?..

Даша шла и шла сквозь зыбкий, дрожащий от жары воздух, мимо речки с белоснежными лилиями и плотно-зелеными, привольно раскинувшимися на воде листьями кувшинок; мимо странных деревьев с неведомыми ей густо-красными плодами; мимо невысоких пригорков, покрытых серебристой травой; мимо причудливых цветников с лиловыми и голубыми ирисами… «Так и хочется вырезать ножницами какую-нибудь из этих картинок, вставить в рамку и повесить на стену», – мимоходом подумала Даша. И тут же улыбнулась собственной нелепой затее: зачем вырезать, в точности повторяя все изгибы пейзажа? Лучше она нарисует его, сама, как умеет – не только то, что видит, но и то, что чувствует в нем: подлинность, искренность и незримое дыхание вечности…

Между тем ноги ее стали уставать – она шла уже так долго, словно со страницы на страницу чудесной книги, где не было ни строчки примитивного человеческого текста, а только иллюстрации, созданные самой Природой. И хоть усталость была даже приятной, но взгляд уже искал места, где можно было бы присесть и отдохнуть. Не успев удивиться немыслимой быстроте исполнения желаний (будто только так и должно было быть), Даша заметила впереди невысокий дом с белыми колоннами, с полукруглой верандой, опоясывающей его по периметру и оплетенной гибкими ветками плюща, со взмывающими в окнах от каждого дуновения ветра кружевными занавесками. На веранде мелькали светлые лица и платья, звенела посуда, и кто-то с громким смехом звал:

– Господа! Чай пить!

Она подошла к веранде почти вплотную, изумленная, что никто из людей, собравшихся там, как будто не замечает ее присутствия, и не то чтобы увидела, а почувствовала: лица знакомы и даже любимы ею. Раскладывала привычный пасьянс на маленьком столике, придвинутом к креслу, Вера Николаевна; озабоченно перетирала и без того безупречные чашки чистейшим полотенцем мама Лена; и счастливые, навечно молодые родители, обнявшись, стояли у мраморной балюстрады, негромко переговариваясь о чем-то. Еще один шаг – и Даша окажется там, с ними, но кто-то тихо назвал ее имя, отчетливее зазвенели голоса птиц, зашумели кроны деревьев, которых как будто и не было рядом, и девушка вдруг ощутила какое-то неприятное, непонятное чувство – словно двоится в глазах, исчезает знакомый пейзаж, и сквозь его размытые контуры проступают незнакомые ей лица и вещи, покрытые паутиной времени.

С сожалением оглянувшись назад и будто давая кому-то неведомое обещание, она проговорила про себя: «Хорошо, ухожу, ухожу…» Симфония лесных звуков, показалось ей, в этот миг зазвучала еще громче, солнце ударило прямо в лицо, будто отраженное невидимым увеличителем, и все завертелось…

* * *

…у Даши в глазах, когда она попыталась сесть, придерживая обеими руками тяжелую, гудящую голову. Обвела ничего не понимающим взглядом комнату, знакомые и привычные вещи, повернула побледневшее лицо к книжным полкам со следами еще не законченной уборки и поразилась, как нечетко видят ее глаза – словно кто-то набросил на них пыльную пелену. Запахи травы… Лепестки в волосах… Золотое, жаркое марево… Господи, что это, откуда? Даша даже застонала от безумного желания продлить, вернуть этот странный, неведомый сон – вернуть звуки, краски, запахи, весь испытанный вкус неизбывного счастья и подлинной, невыдуманной жизни. Какая жалость!..

Обнаружив, что она сидит, опираясь на столешницу бабушкиного трюмо, девушка обернулась, приподнялась и очутилась лицом к лицу со своим отражением в зеркале. Ей казалось, она впервые разглядела себя – впервые разглядела и впервые поразилась своей красоте, о которой когда-то, в ранней юности, ей прожужжали все уши пылкие поклонники. Дашины глаза сияли, словно промытые изнутри, кожа дышала матовой розовостью («Хоть сейчас в рекламный ролик», – усмехнулась девушка), нежные губы раскрылись, как в момент страсти… «Фу, Дарья, что за пошлости!» – остановила она себя, но не могла не признаться, что странное зеркало и в самом деле показало лучший ее портрет и польстило, как никогда никакое другое.

Спасибо вам, бабушка Вера Николаевна! Ох, спасибо за подарочек! Правда, наследство оказалось с сюрпризом, и, похоже, этот сюрприз здорово стукнул Дашу по голове, доведя даже до обморока, но уж очень приятно, оказывается, бывает потерять ненадолго сознание… Прежде с Дашей такого не случалось, и поэтому она не знала, что после обморока бывают головокружение и легкость, но вряд ли возможны четкие, как графический рисунок, воспоминания, чувство радости и сожаление о потерянном мире.

Она ожидала, что ей трудно будет подняться, но вскочила легко, как ни в чем не бывало. Настроение, бывшее с утра минорным и тягостным, теперь не портил даже противный мелкий дождик за окном. Еще вчера Даше казалось, что этот дождь никогда не кончится, а сегодня, сейчас она не имела ничего против – зачем спорить с природой, если она, Даша, все еще ощущает тепло и медовые запахи нагретого солнцем летнего дня, слышит щебетание птиц?

Она быстро заходила по комнате, переделала массу незаконченных дел и, удивляясь собственной энергии, уже почти решила все-таки выйти куда-нибудь подышать воздухом – невзирая на дождь. Однако звонок, а потом и решительный стук в дверь помешали осуществиться ее благому намерению.

Игорь ворвался в дом как тайфун – так бывало всегда. И сегодня, срывая с себя мокрый плащ, целуя ее на ходу и стряхивая крупные капли дождя с зонтика, он, как обычно, засыпал ее вопросами и почти не слушал ответов.

– Где ты была, куда запропастилась? Я заходил часа полтора назад, а перед этим звонил сто раз – молчание, пустота, вакуум! Я и вчера звонил, и позавчера вечером («А вот это уже неправда», – спокойно и отстраненно отметила про себя Даша) – та же история. Знаешь, старушка, я даже испугался – вдруг, думаю, что-то стряслось, ты была такая потерянная эти дни, сама на себя не похожа…

Он говорил быстрее и сбивчивее, чем обычно, в глазах, всегда таких иронично-спокойных, была тревога, и Даша удивленно подумала: «Неужто и в самом деле беспокоился?» Когда-то, давным-давно, было бы приятно это проявление чувства с его стороны, но теперь это не имело почти никакого значения. Даже, пожалуй, неловко, будто заставила волноваться совсем незнакомого человека…

Она отвечала Игорю, привычно ставя на огонь чайник и доставая его любимые чашки – синие с золотом. Она делала это сотни раз, встречая его или провожая утром на работу, и, наверное, будет продолжать делать и дальше… неужели, неужели еще сотни раз?! Вспыхнувший в Даше внутренний протест против привычного течения жизни был столь неожиданно сильным, что она даже вздрогнула и чуть не пролила сливки мимо узкого горлышка молочника.

– Нигде не была, Игорек, никуда не запропастилась. Вчера, ты знаешь, хоронила бабушку (он быстро закивал головой и отвел глаза, в которых девушка уловила едва различимый оттенок сожаления)… А сегодня весь день дома. Возилась по хозяйству, отвечала на звонки, принимала грузчиков с бабушкиным трюмо…

– Уже?! – оживился Игорь, который, пройдя из прихожей прямо на кухню, не успел еще оценить Дашино приобретение. – Ну-ка, посмотрим на твое антикварное чудо…

Даша не пошла за ним в комнату, но слышала, как он громко присвистнул, заходил вокруг зеркала, со скрипом задвигал деревянные ящички. Потом звуки замолкли, в комнате воцарилась тишина и продолжалась так долго, что девушка, неведомо почему, даже забеспокоилась.