Ольга Суркова

Тарковский. Так далеко, так близко. Записки и интервью

Памяти моих незабываемых родителей, Олимпиады Трофимовны Калмыковой и Евгения Даниловича Суркова, с неиссякаемой любовью и благодарностью

Я свеча, я сгорел н апиру.

Соберите мой воск поутру,

И подскажет вам эта страница,

Как вам плакать и чем вам гордиться,

Как веселья последнюю треть

Раздарить и легко умереть,

И под сенью случайного крова

Загореться посмертно, как слово.

Арсений Тарковский

© Суркова О.Е., 2021

© Орлова И.В., оформление, 2021

© Прогресс-Традиция, 2021

От автора

Памяти моих незабываемых родителей,

Олимпиады Трофимовны Калмыковой

и Евгения Даниловича Суркова,

с неиссякаемой любовью

и благодарностью

Эта книга особого рода. Она явилась результатом моего близкого, почти двадцатилетнего общения с Тарковским, как журналиста и соавтора, дружески вовлеченного в жизнь семьи. Идут годы. И чем более отдаляется от нас живой Тарковский, покинувший этот мир уже 35 лет назад, тем монументальнее видится его образ новым зрителям и поклонникам его творчества.

С уходом Тарковского, прожившего непростую жизнь не только у себя на родине, но и в изгнании, стирается память о реальных деталях его существования день за днем, динамике его развития, как художника и философа. За монументальностью памятника, воздвигаемого Тарковскому пережившими его современниками, за восприятием этого художника новыми поколениями, которые знакомятся не только с его собственными работами, но и посвященными ему роскошными выставками, путешествующими из одной страны в другую, образ художника, с одной стороны, обогащается разными интерпретациями, а с другой стороны, за пышностью презентаций отчасти теряется тот реальный человек, которого я знала в перипетиях его реальной жизни.

Поразительно, что мечта Тарковского буквально сбылась, его фильмы и ретроспективы бесперебойно демонстрируются в клубах и залах некоммерческих кинотеатров мира, неизменно собирая своего зрителя. Ведь он так не любил «рыночное кино», будучи уверенным, что его картины, задуманные надолго, должны демонстрироваться более или менее постоянно в маленьких кинотеатрах, чтобы зрители могли их снова смотреть и пересматривать в таинстве темного кинозала. Чтобы их углубленное восприятие экранного произведения было сродни чтению книги, которую всегда можно перечитать, сняв со своей книжной полки или заглянув в библиотеку.

Впрочем, как правило, время вносило свои коррективы в замысленное и вымечтанное Тарковским. Ведь работая над «Андреем Рублевым», он уверял, что никогда не станет снимать цветное кино, полагая таким вульгарным внедрение на экран цвета. Однако законы рынка вынудили его уже следующую картину «Солярис» снимать в цвете, потому что, как объяснило начальство, черно-белое кино уже никто смотреть не будет. Но тогда мы еще не могли даже близко вообразить себе, сколь быстро изменится вся система коммуникаций в этом мире и как приблизится к каждому человеку возможность смотреть все, что он хочет, расположившись дома перед своим компьютером, даже убрав цвет, если он его раздражает. Вот ужаснулся бы Тарковский таким просмотрам своих картин, да еще заново оцифрованным. Мне самой приходилось испытать холодящий ужас, когда я видела потери в новом изображении оцифрованных копий всех тех тончайших световых переходов цвета, которых с таким тщанием добивался Тарковский. Ведь отрабатывая всякий кадр до мельчайших деталей, он стремился к нюансированной точности передачи своего подвижно-чувственного восприятия окружающего мира, которое формировало для него и открывало для нас путь к его замыслу. А далее предполагалось, что это доведенное до идеала изображение будет возможно затем воспроизвести без потерь хорошей проекцией почти эталонной пленки на большие киноэкраны.

О творчестве Тарковского столько написано теперь многими прекрасными критиками и теоретиками кино на всех языках. Но время диктует также все новые возможности коммерциализации уже международно известного имени Тарковского при создании новых крупных и эффектных выставочных проектов. Яркая образность фильмов Тарковского и все возрастающая популярность его имени дают возможность талантливым дизайнерам создавать свое собственное и привлекающее массовое внимание выставочное пространство, в котором используются наиболее выразительные элементы его фильмов. Талантливо и на свой лад перевоссоздавая свое новое пространство в аксессуарах фильмов Тарковского, в него своевольно внедряются работы тех современных Тарковскому художников, которых он не знал и которые на самом деле могли быть ему совершенно чужды в силу его собственных эстетических предпочтений, много раз им высказанных.

Это может нравиться или не нравиться почитателям режиссера, но это означает, что его произведения продолжают жить в новом времени и по новым законам, давая повод не только для создания книг, со скрупулезной подробностью исследующих его творчество, как, например, подвижнический труд Дмитрия Салынского «Киногерменевтика Тарковского», насчитывающий около шестисот страниц, но и лирико-поэтического произведения Андрея Плахова «Свободный полет», воодушевленного к появлению новым, очень современным, как теперь говорят, «выставочным продуктом». Образы Тарковского, сопоставленные на этой выставке с другими художественными произведениями его современников, вызывают у А. Плахова трогательные ностальгически окрашенные, собственные юношеские ассоциации, которые воскрешают в памяти то далекое художественное пространство, в котором одно давнее впечатление сменялось другим, а некоторые подробности реального взаимодействия Тарковского с окружающим его внешним миром становятся не столь важными. Так с дистанции времени, например, стирается в памяти тот неприятный факт, как неблагодарно мало любил сам Тарковский не только свой институт, но даже своего великого мастера Михаила Ромма, а публикация на эту тему интервью с ним во вгиковской газете «Путь к экрану» ознаменовалась тогда грандиозным скандалом.

Все это только еще раз говорит о том, что всякая классика имеет своих интерпретаторов, а кино Тарковского живо во времени, образуя все новые пространства для контактирующих в нем разных и своеобразных точек зрения на его место в современном искусстве. В этом контексте еще одним важным и своеобразным событием становится документальный фильм «Кино, как молитва», сделанный сыном Тарковского Андреем и его кузеном, замечательным оператором Алексеем Найдёновым, сумевшим своей камерой вписаться в изобразительное пространство Мастера, решившись его расширить и наполнить дополнительной трогающей душу элегической интонацией.

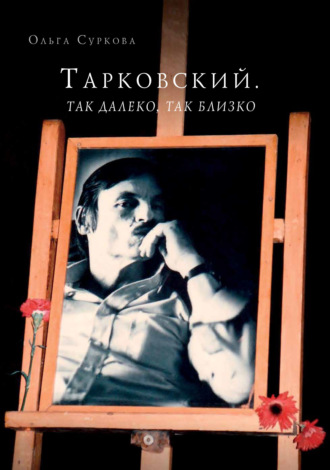

На фоне богатой мозаики современного тарковсковедения и таркорвскознания данная книга, наверное, представляет собою тоже особую ценность, как результат моего долгого и непосредственного общения с Мастером, с которым я имела возможность много разговаривать и наблюдать его жизнь с близкой дистанции, на съемочной площадке и в домашней обстановке. Как говорится, в радостях и горестях. Именно таким, по-домашнему мне близким, возникает Тарковский в прекрасном альбоме Александра Антипенко, собранным им из его фотографий, сделанных в непринужденной дружеской атмосфере, а потому использованных мною с доброго разрешения их автора в этом издании. Они соответствуют образу того Андрея Тарковского, которого мы оба имели счастье знать и любить.

Как говорила мне однажды Майя Иосифовна Туровская, «когда известный человек умирает, то его пространство постепенно занимают, вытесняя близких, совершенно новые люди». Это естественно. Но данной книгой мне хотелось бы сохранить образ того живого Тарковского, с которым я близко общалась около двадцати лет, следуя за ним и имея возможность наблюдать его творческую жизнь в контексте его, порою мучительных, сомнений и препятствий разного рода. Я попыталась изложить в этой книге наиболее полно все то, что мною было замечено, пережито и освоено рядом с ним, когда я считала всякое его слово сияющим бриллиантом, а всякое движение надмирно важным. Мое юношески восторженное отношение к режиссеру подтвердилось его посмертной уникальной судьбой. Мои более поздние болезненные сомнения в целостности его человеческой личности позволили, как мне кажется, глубже понять его трудные, внутренние, снедавшие его противоречия. И это тоже возможный путь сосуществования с его великим искусством.

Сошлюсь на оценку моей деятельности рядом с Тарковским, данную Неей Марковной Зоркой: «Из гимназически-восторженной почитательницы Ольга постепенно становилась для режиссера профессионально-необходимым человеком для трансляции его художественных идей. Она стала полноправным помощником в авторстве выдающегося теоретического труда Андрея Тарковского «Запечатленное время», а в своем мемуарном сочинении «Тарковский и я. Дневник пионерки» сделала успешную попытку разобраться в реальных противоречиях сложной личности художника, питавших его произведения… Со студенческих пор и до последних лет жизни Мастера Ольга Суркова всегда была пристальным наблюдателем, хронистом, летописцем и аналитиком творчества Тарковского как в краткие минуты его славы, так и в долгие дни отверженности, в трудностях и борьбе… Книгу Сурковой делают привлекательной подлинность, достоверность и неукоснительная документальность».

И впрямь, в этой книге собраны наиболее полно не только все мои интервью с Тарковским, но также мои записи со съемочных площадок, а также несколько оригинальных работ, связанных с его творчеством. Наиболее интересной из них мне самой кажется статья «Пленка, как проявленный снимок души». Уникальны в своем роде соображения Тарковского о «Гамлете», которого он ставил тогда в Ленкоме и которые мне удалось записать в живой и непосредственной обстановке застолий в доме моих родителей. Мне также кажется безусловной исторической ценностью записанный мной в Италии непарадный разговор Тарковского с другим замечательным режиссером Глебом Панфиловым, много говорящий о том времени и особенностях обоих художников. А моя рецензия на оперу «Борис Годунов», поставленную Тарковским в Ковент-Гардене, дает возможность читателю довольно полно представить себе своеобразную трактовку этой оперы Тарковским в сотворчестве с выдающимся дирижером Клаудио Аббадо.

Сейчас демонстрируются интервью с Тарковским, записанные главным образом уже на Западе, много раз переиздается «Запечатленное время», в котором формулируются основные законы кинематографического искусства, как их понимал Тарковский. Все это естественно приобретает менее подвижные, а то и монументальные формы. Тогда как именно этот сборник дает уникальную возможность общения с живым, много сомневающимся и много спорящим с собой художником. Многое передумывающим заново в процессе работы над своими картинами. Не отработанные от многократного повторения формулировки, не последняя констатация истины, якобы, постигнутой художником во всей ее полноте, но бесконечный, тернистый путь постижения этой истины, не дававшей Тарковскому покоя.

Читая эту книгу, можно в какой-то степени заглянуть в мастерскую художника, проследить, например, сколько раз менялся первоначально возникший замысел фильма «Исповедь», в основу которого Тарковский собирался положить интервью со своей матерью, снятое скрытой камерой. Как в производство запускался уже фильм с новым заглавием «Белый, белый день», в котором не было никаких интервью. А затем миру этот фильм был явлен уже под названием «Зеркало», в котором судьба матери художника зеркально отразилась в судьбе оставленной им жены, сыгранных одной и той же актрисой М. Тереховой. Идея такого сопоставления озарила Тарковского уже во время съемок фильма в Тучково и прямо-таки на моих глазах. В записках со съемочной площадки также получили отражение многочисленные варианты монтажа картины прежде, чем она обрела свою окончательную форму.

Можно также проследить, как радикально менялся замысел «Сталкера», отснятого практически дважды разными операторами, и интерпретация Тарковским главного героя. Как разрослась и какую значимость приобрела в конечном варианте картины роль маленькой дочери Сталкера.

Я надеюсь, что знакомство с моей записью пресс-конференции Тарковского в Милане, когда он, поддержанный Ростроповичем, Любимовым и Максимовым, решился, наконец, публично объяснить журналистам причины своего намерения остаться работать на Западе, дадут возможность почувствовать читателю весь драматизм того незабываемого мгновения, запечатленного мной в серии фотографий.

Мне кажется также важным представленный в этом сборнике сравнительный анализ взаимоотношений Тарковского с Бергманом, которых связывал особый полемически-заостренный контакт, философский и этический, становившийся для Тарковского все более принципиальным, о чем свидетельствуют мои интервью с ним. Особенно напряженным, когда местом съемки «Жетрвоприношения» стала родина шведского режиссера, а актеры Бергмана оказались дважды задействованными в двух последних работах Тарковского.

Словом, в этой книге можно наблюдать шаг за шагом за той творческой жизнью Тарковского, которую мне удалось наблюдать и осмысливать, находясь рядом с ним и соучаствуя в ее главных событиях. Наше общение завершилось осенью 1984 года, но я оказалась еще первым слушателем текста сценария «Жертвоприношение», который он читал мне вслух, находясь в итальянской деревне Сан-Григорио и собираясь на съемки в Швецию. И чем более удаляется уже великий Тарковский от конкретики своей земной жизни, занимая свое прочное место в пантеоне наиболее крупных художников XX века, тем кажется мне еще более ценной возможность дать почувствовать читателям свою сопричастность к тем реальным поискам художника, которые были предметом его постоянных и напряженных размышлений о смыслах бытия, которые он постигал особыми возможностями своего киноязыка.

Еще о личном

Под этой обложкой собраны интервью, записки и заметки из богатой жизни, проведенной рядом с Тарковским, и бедной головы, вынужденной заново все обдумывать. Потому что богатство жизни всегда несоизмеримо с бедностью головы, никогда не способной вобрать полностью все россыпи ее многообразия, все оттенки, нюансы, штрихи, неподвластные никакой последней и окончательной формулировке.

Эти «штрихи» и «нюансы» снова и снова крутятся в своеобразной целостности моего собственного воспоминания, уже выраженного прежде всего в моей книжке «Тарковский и я», которой возвращено в новом издании первоначальное заглавие «Тарковский против Тарковского». А теперь снова, когда я пытаюсь собрать воедино все материалы, не вошедшие в «Запечатленное время» или трансформировавшиеся в этом издании, меня не покидает ощущение, что, обращаясь к былому, я еще раз копаюсь в своем драгоценном ларце, натыкаясь на вещицы разной ценности, чтобы все-таки поделиться с другими своими сокровищами…

Снова и заново переживать все еще раз приятно, томительно и непросто, потому что со всеми воспоминаниями опять-таки приходится вновь расставаться… Надеясь, что не разочаруются те, кто захочет приобщиться к ним, читая эту книгу…

Я не знала точно, каким образом распорядиться некоторыми материалами, принадлежащими тому же самому времени, но написанными в разные периоды. И решила перетасовать их, в целом придерживаясь хронологической последовательности творческой жизни Тарковского.

Интервью и заметки, точно флажки, обозначают разные периоды моего страстного интереса к художнику и стремление сохранить для других все, что я узнавала от него, чему оказывалась свидетелем… Ни для кого не секрет, как мало удавалось писать о Тарковском при его жизни. Так что все материалы, опубликованные при его жизни, обозначают тот радиус общения с читателями, который был дозволен текстам о Тарковском. Эти тексты я сохранила в том виде, в каком они имели шанс появиться тогда в печати. Надеюсь, это в какой-то мере передаст ощущение наших взаимоотношений с тем самым временем, которое все плотнее затягивается паутиной. Небольшие комментарии к текстам помогут читателю разобраться, что, откуда и когда…

Когда отмечалось семидесятилетие Тарковского, меня попросили написать свое воспоминание о нем для газеты «Сегодня», которая уже давно более не существует, увы!

И еще один четверг, четвертого апреля

Тарковскому сегодня исполнилось бы 70 лет, и желая настойчиво в этот день раскрутить эти годы обратно, я легко представляю себе его обычный день рождения, на которых мне приходилось бывать столько раз. И видится мне этот день таким, каким он навсегда сохранился в моей памяти, с теми же людьми, за тем же праздничным столом. Пускай этот стол перемещался с Орлово-Давыдовского на Мосфильмовскую – ничего не менялось по существу… Только на Мосфильмовской было просторнее… А милее мне почему-то Орлово-Давыдовский…

Но и здесь и там – как видится мне до сих пор – гости уже собрались… Анна Семеновна – свекровь Андрея, – оторвавшись от швейной машинки, копошится на кухне, пытаясь справиться с обилием блюд, замышленных ее дочерью… Лариса, еще в халате и с полунаведенной на лице «красотой», мечется между кухней и зеркалом, пытаясь до конца привести себя в порядок…

Андрей элегантно развлекает гостей. Время течет, голод заявляет о себе все более неумолимо. Андрей, чуть смущенно улыбаясь, непременно прокричит: «Лара! Ну сколько можно? Все хотят есть». И непременно донесется в ответ звенящий голосок Ларисы: «Андрей, ну сейчас… подождите… все уже готово…»

Всем, кто бывал в их доме на торжественных вечерах, известно, что приглашенные усядутся за стол часа на два, а то и на три позднее назначенного времени. Но за какой стол!

Андрей займет свое царственное место. Лариса войдет, как Элизабет Тейлор, подрастающая Ляля, дочь Ларисы, постепенно займет свое место рядом с Андреем… Тяпа, их сын, мелькает еще ребятенком… Андрей непременно будет произносить длинные тосты… Скажет о том, как он не выжил бы без Ларисы и какая святая женщина Анна Семеновна… Она будет, как всегда, смущена, а Андрей встанет из-за стола, чтобы подойти к ней и поцеловать руку, может быть, даже припав на колено…

Гостей бывало много, но, как правило, «своих», близких к семье или приближенных в этот момент в связи с общим делом… Сидели за столом далеко-далеко за полночь… И тем не менее оставались горы еды, которую и мне иногда приходилось потом еще долго доедать…

В моей старой записной книжке до сих пор сохранился текст телеграммы, которую мы с отцом отправляли тогда еще по старинке, то есть по телефону, а не по электронной почте или факсу. Это было время, когда Тарковский закончил свой «Солярис» после многолетнего «послерублевского» простоя, и мы писали: «Милый Андрей Арсеньевич. Поздравляем днем рождения. Ликуем по поводу включения открытой Вами планеты Солярис в карту небосклона. Рукоплещем в Вашем лице блистательному искусству землян, способному потрясти обитателей, казалось, безнадежно неконтактных соседних миров. Будьте здоровы, счастливы. Обнимаем. Ваши Сурковы».

Что можно к этому добавить сегодня, кроме нового признания в любви, замешенной на живой горечи, что он ушел так рано, не оставив нам еще своего кинематографического «Гамлета», «Святого Антония» или экранного диалога с Достоевским?

Тарковский любил домашнее торжественное застолье, без которого и не помыслить его дня рождения.

А еще Тарковский был мистиком, и мы, наверное, обсудили бы с ним, почему день его 70-летия, 4 апреля, совпадает с четвертым днем недели… Что бы это могло значить?..

С Тарковским в России

«Андрей Рублёв»

Я забросила математическую школу и решила поступать во ВГИК на киноведческое отделение, случайно посмотрев первый фильм Тарковского – «Иваново детство». Так он меня потряс! С Тарковским я не была знакома. И знакомство это состоялось на втором курсе моего обучения в феврале 1966 года, когда с огромным трудом мне удалось пробиться на практику к Андрею Тарковскому, снимавшему тогда «Андрея Рублёва». Обо всем этом в следующих главах, а пока – мой студенческий отчет о проделанной работе и характеристика Тарковского, выданная мне для отчета о моей практике в институте…

Заключение на сценарий Кончаловского, Тарковского «Андрей Рублёв»

Работа студентки II курса киноведческого факультета Сурковой Ольги

Хочется начать с того, что авторы взялись за чрезвычайно сложную и неожиданную тему. Так что необходимо глубоко разобраться, чем же продиктован столь удивительный интерес.

Как известно, история располагает самым незначительным материалом, а точнее, почти вовсе не располагает никаким материалом о жизни величайшего гения русской иконописи. Хотя его работы сохранилось, по-видимому, в небольшой своей части. И единственное, что хорошо изучено – это сама историческая эпоха, ее своеобразие.

Но, оказывается, именно эти выше изложенные обстоятельства толкнули авторов взяться за работу о Рублёве, ибо они не задавались целью создавать обычный биографический фильм о его жизни и творчестве, а, вникая в особенности исторической эпохи, а также анализируя оставшиеся произведения художника, попытаться представить не столько фактическую жизнь знаменитого иконописца, сколько, перевоссоздавая в фильме образ того времени, уловить природу и истоки философического осмысления художественного творчества вообще. Не будучи скованными никаким точным фактическим материалом – поразмыслить о формировании художественного таланта, о призвании художника, о вечных задачах искусства. И затем, уже воспользовавшись переосмысленным материалом, раскрыть свою авторскую позицию, позицию людей XX века.

Потому не имеет смысла говорить о точном соответствии исторического колорита, ибо это фильм не исторический и не будет на это претендовать. Скорее стоит обратить внимание на необыкновенно интересное, эмоционально окрашенное осмысление прошлого в очень субъективном восприятии авторов.

Но центральная проблема сценария – отношение художника к человеку, к человечеству вообще, составляющие суть его позиции в искусстве, его понимания задачи творчества.

Носителями двух противоположных идейных соображений, прямо-таки антагонистических взглядов являются два гениальных художника Андрей Рублёв и Феофан Грек. Они – два полюса, два антипода, два взаимоисключающих восприятия мира.

И там, где Феофан Грек утверждает: «Греховодить, лизоблюдить, богохульствовать – вот это людское дело. Да и по доброй воле они вместе собираются, лишь чтобы какую-нибудь мерзость свершить», Андрей Рублёв возражает: «Не так уж худо все. Врагов на Куликовом разбили? Разбили. Все вместе собрались и разбили. Такие дела только вместе делать надо… Да разве не простит таких Всевышний? Разве не простит им темноты их? Сам знаешь, не получится иногда что-нибудь или устал, измучился и ничего тебе облегчение не приносит, и вдруг с чьим-то взглядом, простым человеческим взглядом в толпе встретишься и словно причастился… и все легче сразу… Разве нет?»

Часть этого разговора происходит на фоне «двух Голгоф», то есть двух диаметрально противоположных трактовок одного и того же Великого события – распятия Христа. Конечно, иллюстрируя такую дискуссию евангельской темой, авторы сообщают ей особую значительность или общечеловеческую значимость.

Это спор о самом главном в жизни. Это спор непримиримый, и никто не переубедит своего противника. Но авторы избегают при этом всякой патетики. Они сознательно разговор о важнейшем низводят в повседневность, только в простой разговор двух людей, гуляющих после работы вдоль берега реки. Но именно в этом особенность поэтики этого сценария… Впрочем, подробнее об этом ниже.

Две концепции творчества рождаются из двух диаметрально противоположных позиций в отношении к человеку, к людям как таковым. Феофан восклицает в этом споре с Рублевым: «Где они, твои праведники?! А? Бессребреники твои?! Покажи мне, сделай милость! Истинно сказано: страшен Бог в великом сонме святых! Страшен! Не будет страха – не будет Веры!» То есть Феофан полагает, что людям необходим страх грядущей кары – лишь мысль об ужасной расплате за все грехи может воспрепятствовать их врожденной мерзости и жестокости. А потому искусство призвано вразумить людей, показывая им ожидающее их за грехи возмездие.

Но Рублёв непреклонен до изумления: «И как ты с такими мыслями писать можешь, не понимаю?» А потому смятение охватывает его, когда возникает необходимость писать фреску «Страшного суда» в Успенском соборе. «Не могу я чертей писать! – вдруг кричит он Даниилу. – Противно мне, понимаешь?! Народ не хочу распугивать!» И только потом его осеняет… Вдруг… Под чтение Священного Писания: «…и не муж создан для жены, а жена для мужа. Потому жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею ангелов… Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой?» – тогда вспоминается ему «девичье поле», где женщины добровольно давали татарам обрубить свои волосы, чтобы спасти город, спасти мужей. Выкупом были назначены два обоза женских волос. Но ведь это будто бы грех, за который тоже воздастся на Страшном суде? Но нет: «Праздник, Даниил! Праздник! – потрясенный, возвещает Рублев. – А вы говорите, Страшный суд! Какие же они грешницы, даже если платки снимали?» И возникает созданный Рублевым «Страшный суд» с его «Праведными женами».

То есть прощает Рублёв людей, сострадая их бедствиям. Считает, что люди ведут себя героически, а ко греху вынуждаются необходимостью. Думает он, что изначально люди добры, справедливы и смиренны. И художник призван облегчить им жизнь, даруя возможность поверить, что хоть когда-нибудь за все их страдания воздастся им сторицей. Ведь Бог-то справедлив и милостив, все видит, все понимает. А потому искусство должно быть в помощь людям, даруя им веру и надежду. Оно же и Добру их научит.

Но жизнь приносит художнику страшные испытания, которые становятся проверкой твердости его позиции, его убеждений. Создается ситуация, казалось бы, обнажающая всю несостоятельность, утопичность, прекраснодушный идеализм взглядов Рублева. Это одно из кульминационных мест сценария. Сожжение Успенского храма вместе с рублевским иконостасом дружинами Малого князя российского, не погнушавшегося еще прибегнуть к помощи иноверцев татар. Потрясенный трагедией, Рублёв как бы переоценивает ценности, как это написано в сценарии, будто бы продолжая свой разговор с тенью покойного уже Феофана Грека. Но если раньше он спорил с Феофаном, то теперь готов полностью с ним согласиться: «…полжизни в слепоте провел! Полжизни, как этот… я же для них, для людей, делал днями и ночами. По три дня на свет смотреть не мог: глаза болели. Тешил себя, что радость это для них, что в помощь вере? А они, православные-то, взяли иконостас мой и так вот просто и пожгли. Спалили! Не люди ведь это, а?»

Теперь Рублёв согласен с Феофаном, но это не значит, что он станет работать по его канонам. Он лучше совсем не будет работать: «Не нужно это никому. Если не смог своим искусством убедить, что люди они, – значит вовсе нет таланту! А потому больше к кистям, краскам не притронусь». В сценарии сцена эта решается спором с самим собой, тем неразрешаемым внутренним конфликтом, который заставляет Андрея отречься от жизни, наказав себя епитимьей молчания.

Рублёв уходит от людского, сторонясь дел человеческих. Он оскорблен их низкими помыслами и грязными деяниями. И вся его былая любовь к человечеству преобразуется теперь в любовь к невинной блаженной. Ко всему остальному он безразличен, он теперь сторонний наблюдатель, он не хочет, да и не будет, ни во что вмешиваться.

И здесь в сценарии возникает история Бориски, совсем юнца, решившегося с голодухи и отчаяния отливать колокол Великому князю. Волею случая Андрей становится свидетелем и незаметным для Бориски наблюдателем всего происходящего. И эта история мальчика, силою природного интуитивного мастерства сумевшего отлить колокол с чудесным звоном, заставляет Рублева снова пересмотреть свою жизнь. Он прижимает к себе плачущего от страшного волнения, перенапряжения и все-таки счастья мальчика и шепчет ему: «Не надо, не надо… Вот и все… ну и хорошо. Вот и пойдем мы с тобой вместе… Ну чего ты?.. Я – писать, ты колокола лить… А?.. Пойдем? Пойдем с тобой в Троицу, пойдем работать… какой праздник-то для людей… какую радость сотворил и еще плачет…»

Впервые за многие годы заговорил Андрей. И заговорил все-таки о радости для людей, о радости, которую сотворил для людей художник! Он понял, что был прав, что он должен работать и работать, чтобы доставлять людям эту радость, облегчать их почти беспросветно тяжелую жизнь.

Но он пришел к этому выводу навсегда и окончательно, лишь пройдя все круги ада. Он видел огонь, смерть, жестокость, подлость, лицемерие. И лишь за всем этим он смог увидеть жизнь человеческую, хотя и грустную, и часто страшную, но все-таки, несмотря ни на что, быть может, прекрасную. Во всяком случае, люди достойны того, чтобы не терять веры в то, что жизнь однажды будет, станет прекрасной и гармоничной. То есть через познание зла в полной мере он приходит к истинному и абсолютному пониманию добра.

Вот то главное, ради чего, по-моему, написан сценарий. А теперь перейдем к разбору его поэтики.

Сценарий разделен на отдельные новеллы, что, по-видимому, не случайно. Он сознательно написан вне канонической драматургической формы.

Отдельное новеллы – это эпизоды из жизни Рублева, или лучше назвать их моментами, чаще всего, кажется, вроде бы и не столь важные или вовсе не обязательные. Но это те мелочи, о которых человек, возможно, и не вспомнит с годами, но которые, незаметно откладываясь в сознании, формируют его характер и взгляды. Повторяю – это не ярко кульминационные, драматургически заостренные судьбоносные моменты жизни, а почти незамечаемые пометки времени, которые в результате определяют жизнь человеческую.

Более того, в сценарии эти часто как будто не связанные между собой моменты складываются в широкую, пожалуй, эпохальную картину жизни русского народа в конце XV – начале XVI века.

Авторы сознательно погружают своего героя в народную среду, растворяют его в ней. Он идет через жизнь, встречается с разными людьми, а мог бы и не встретиться, а мог бы и с другими людьми. Но принципиально важно для авторов, что герой изображается, как бы в свободном жизненном потоке, который и обтачивает, и шлифует его, как море камень. Жизнь сознательно дается как бы в неорганизованной форме, как будто бы документально. Подбор эпизодов может видеться случайным. Да и герой-то вовсе не герой в привычном понимании этого слова. Он редко становится центральным кадром, заполняя собой первый план. Он теряется в водовороте жизни, порою вовсе исчезая, порою неожиданно возникая вновь. Он как бы со стороны наблюдает жизнь, и авторы редко сосредоточивают наше внимание даже на его эмоциональном восприятии происходящего, тем более ничтожно мало он показан в действии. Не это занимает авторов. И тем не менее, как это ни парадоксально, все, что происходит в сценарии и будет происходить на экране, происходит только для него. И важно только одно, одно-единственное, последний вывод, в итоге к которому приходит герой. Только ради этого развертывается жестокая, порой, кажется, слишком жесткая картина жизни народной. Многие даже считают, что эта картина перегружена чрезмерным натурализмом, который создает трудности для ее восприятия. Я не разделяю этой точки зрения. Если мы принимаем данную драматургического форму в целом, а она уже была принята при утверждении сценария, то большие или меньшие откровения в демонстрации «ужасного» едва ли меняют дело. Такую меру трудно точно установить, а дозировать можно, ориентируясь лишь на собственный вкус! Тогда будет лучше и справедливее довериться и поверить режиссеру, по мере не своего, но его вкуса в соответствии с его же художественной задачей! Здесь речь идет о «чрезмерных» жестокостях в сцене пытки Патрикея, сцене ослепления и ряде других кусков, которые на самом деле как раз и призваны для того, чтобы мы, непосредственно вместе с Рублевым пройдя тяжкие испытания, вынесли, в конце концов, чувство необходимого просветления. Вот цель авторов!