Полина Санаева

Черная водолазка

Разговоры из воздуха

Надо привыкнуть, что дети больше не ходят со мной гулять, ни в будни, ни в выходные. Надо было давно привыкнуть, но все, что связано со временем, – для меня неожиданность. Каждый взгляд на часы и календарь… В основном: «О, уже так поздно!» И почти никогда: «О! Еще так рано!» Чаще: «Как лето кончилось? В смысле, осень?» Время уходит вспять, время уходит спать.

В «Аптекарском огороде» красота невозможная. Сакура покраснела, дубы-колдуны покоричневели, остальные колеблются между, во всех оттенках и переливах. Глаза с трудом привыкают к изображению естественной яркости и высокого разрешения. Фонтанчик журчит, императорские рыбы пытаются впасть в летаргию, им мешают – детки тюкают монетками по темечку. Рыбы уходят поглубже, чтобы замереть, уснуть, но нет. Кошмар, и я их понимаю, как никто.

Бегонии умудряются цвести, где-то рядом звонит церковный колокол, два раза за час пролился дождь, везде таблички «Не сходите с дорожек!» Названия растений читаются как стихи, как песни («Лилия слегка волосистая», ничего себе слегка), по полю ходят две рыжие утки – это местные, у них тут прописка. И обязательно найдутся две дуры, которые фотографируются в кустах. И две умные тоже. У них, как у камер на телефонах – автоматические настройки: заходят в куст, выгибаются и улыбаются, – просто реклама стоматологии. Щелчок, и вот они уже выходят из куста, надев на лицо серое будничное выражение. Опыт.

Упали сумерки, ушел сдуватель листьев с дорожек со своей трубой. На лужайке под старым дубом – он, между прочим, «Заслуженное растение России», – ползает автоматический газоноуборщик, напоминает, что мы в двадцать первом веке.

В оранжерее зажгли свет, и она засветилась в глубине за деревьями, как гигантский ночник. Или волшебная лампа с растительным орнаментом.

И ведь русским языком написано: «В теплой водичке добрые пираньи ждут ваши ручки». Администрация, видимо, исчерпала вежливые формулировки, а народ все стремится сполоснуть руки в водоеме с редкими цветами. Но испугать москвича не так просто.

– Пиранья? Где пиранья? Ее покормить? У меня батончик мюсли в сумке есть.

Бабулю в беретке, которая задумчиво глядела на кувшинку и возможно даже, там, под береткой, слагала хокку, передергивает от ужаса. Кормить пиранью!

Когда так настойчиво просят не сходить с дорожек, хочется именно сойти.

И разговоры из воздуха рядом.

Тетеньки

– Я сыну суп в тарелку наливаю, крышечкой накрываю и ставлю в холодильник. Чтоб он потом только погрел. А сама – на работу. Не положишь, так и не поест, хотя ему скоро 17.

– Моему 35 и все то же самое.

Подростки

– Если ты ее бросаешь, так и скажи, а ты только титьки мнешь!

– Ничего я не мну…

– Ну еще хуже.

Женщины под шестьдесят

– Дай руку? Что это у тебя? Отложение солей? Надо аппаратом погреть. А вот эту точку знаешь? Между указательным и большим? «Точка жизни» называется. Давишь? Каждый день?

– Ай, ты мне дырку сейчас сделаешь! Не хочу «точку жизни». Итак все болит.

Охранники

– Тебе надо полностью отстраниться.

– Нет, я ему все выскажу.

– Нет, тебе надо отстраниться, прямо полностью.

Женщины в районе сорока

– Я на ямочки западаю: вижу – щека, вижу – ямочка, и влюбляюсь с первого взгляда.

– И что? Жизнь тебя не учит? Полный дом детей с ямочками на щечках. В следующий раз, может, погоди влюбляться? С ямочками – они тряпки все. Погоди, говорю. Приглядись, может, там рядом скромник какой ходит, а у него, может, такие внутренние ямочки, что маманегорюй. Ты уже не в том возрасте, чтобы игнорировать человеческие качества.

Девушки в районе тридцати

– Родственники дали денег на золотое кольцо, а я пошла его выбирать с такого похмелья страшного, что теперь смотрю на это кольцо и думаю: как? Как я могла такое… Позор! Просто позор.

Снаружи ботанического сада многополосное движение, проспект Мира, шум и бирюзовые башенки центральной мечети.

– До радиальной под землей или по воздуху пройдемся? Ну так вот, я и говорю…

Питерские разговорчики

На колоннаде Исаакия

Парень и девушка разглядывают сверху Исаакиевскую площадь. Он показывает на Мариинский дворец.

– А это что за особняк?

– Вокзал, наверное, какой-то. Пошли дальше.

Возле Медного всадника

– Смотри, нога лошади Петра какбэ попирает ядовитую змею, тока я забыла, что она символизирует.

– Медицину, конечно!

В очереди кондитерской «Буше»

– Ладно, сегодня я тебе все прощаю…

– А что прощать? Мне прощать нечего!

– А дома барда-а-а-а-а-а-а-а-ак…

– Это потому, что я работала вчера.

– А позавчера? А три дня назад?

– Обижусь.

– Вот я и говорю: сегодня все прощаю!

В столовой на Невском

Мущщина с футляром от контрабаса (ну и с самим, наверное, контрабасом в нем) и в красном шарфике. Достал бутылку, влил пару бульков в компот, набрал номер:

– Мне НАДО тебя увидеть. Нет, я бы предпочел ЛИЧНУЮ встречу. Да, обязательно. Нет, НЕ МОГУ сказать зачем. Почему? (встал) Потому, что нахожусь в общественном месте!

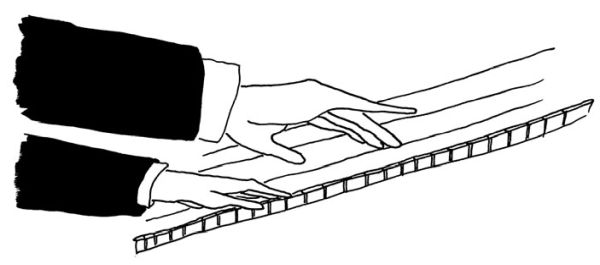

Григорий Соколов

Наде Ждановой

Сначала мы ехали на поезде до Болоньи и видели охотника с двумя крапчатыми длинноухими собаками, и стаю фазанов – как на картине маслом, и облетевшие виноградники, и все еще ярко-зеленые поля, поля, поля, и сельские дома с черепичными крышами, и все еще в желтых листьях деревья.

Мы ехали на концерт великого пианиста Григория Соколова. Два года я смаковала предвкушение, и не верилось, что вкушение уже близко.

Потом мы еще бегали по запутанному болоньевскому вокзалу и оттуда ехали на электричке в Модену. Тут публика не такая рафинированная, как в центре Вероны. Похожа на ту, что ездит, например, в Дубну с Савеловского – рабочий народ, офисный люд, студенты, кто-то прятался от контролеров в тамбуре… Ехали стоя, вагоны битком, час пик.

В Модене оказались уже в сумерках, и там было все совсем по-другому, чем в любом виденном мной городе, и надо было осваивать эту новизну, в оранжевом свете фонарей идти по малолюдным улицам – как во сне, искать собор (огромный, старинный, уютный, как жилой дом – отдельная история), гладить там мраморных львов по их изгрызенным временем носам… На площади перед собором пахло, как на маминой кухне, когда она печет печенье, а ты сидишь носом в духовку. Конечно, бил колокол.

А в остальном тишина и детские голоса. На ступеньках кафе сидела красивая мулатка в фартуке, и ее лицо светилось отраженным светом телефона.

А потом мы вошли в театр Лучано Паваротти, и то, что осталось снаружи, перестало иметь значение, будто совсем закончилось.

Зал – в коралловых мягких оттенках, множество отдельных лож, а в полукруглом туалете полукругло выгнутые деревянные двери (как это возможно?). Зрители – солидные, хорошо одетые, в жемчуге, и молодежь в чистых рубашках. У высокого мужчины в мягком пиджаке – натурально бланш под глазом, другой сморкался в огромный белый платок, несколько людей в инвалидных колясках, маленькая лысая женщина в маленькой шапочке, как после химиотерапии, парочки за ручки и женщины типа вамп – вызывающе поодиночке.

Перед самым концертом я еще успела подумать, что вот же на этой сцене пел Паваротти и что шнурки сильно затянула, надо расшнуровать. Но погас свет, и какие там кроссовки, дышать забываешь!

Есть хороший пример того, что такое классика, что такое гениальное произведение: как Константин Райкин, лежа дома с поломанной ногой, читал Кафку. Читает-читает и понимает, что это все будто точно про него двадцатилетнего. Причем такие вещи Кафка про него пишет, в которых он и сам себе не хочет признаваться. Читает дальше. Снова все как про него. От ужаса кидает книгу в дальний угол комнаты, но раны уже расчесаны, и он ползет в этот угол со своей сломанной ногой. Дальше тоже все страшно совпадает и про 30-летнего – на уровне никому, казалось, неизвестных мелочей и подробностей.

Так вот, когда слушаешь великую музыку – она как будто лично про тебя, а гениальный исполнитель будто все про тебя знает. И то знает, что тебе самому про себя узнать никак не удавалось.

Он там один на сцене, и ты один перед ним в зале. Слушаешь и с ужасом понимаешь, что эти звуки максимально точно выражают, что там с тобой в жизни случилось, и становится сразу понятно, что в ней главное.

И он играет и будто рассказывает, как когда-то ты не просто ходил по улицам в ботинках и ел овсянку на завтрак, а переживал все это:

– сначала было вроде бурно, весело и быстро, потом стало тревожно, вот именно так, как он играет, до деталей;

– а однажды было именно так нежно, как сейчас звучит этот рояль, хотя ты никому не рассказывала;

– потом было больно и это длилось и длилось;

– потом все куда-то будто бежали, потом вроде успокоилось, и воцарилась гармония;

– потом все оборвалось.

А он все играет и тебе одной говорит: ну ничего-ничего, пройдет, и вот, есть музыка, она вывезет.

По-новому ощущаешь, что такое «нежно». В его звуке это более определенно и чувственно. Он нажимает на клавиши, и накатывает совершенно новая нежность. Вселенская. Начинаешь плакать в коралловом зале и всех любить. И только бы он не останавливался!

И публика отчаянно аплодировала, билась за бисы. И он выходил и играл короткое, и звуки были каждый раз другие – то как птичьи трели, то как «Шаги на снегу» – мягкие и глухие.

Испытываешь эмоции, которые невозможно выразить словами «офиге-е-е-е-еть» или «вот жеж гадство». И вообще словами.

Благодаря такой музыке накатывают редкие чувства, которым не место в «обычной» жизни. И это хорошо, наверное, нельзя каждый день так глубоко погружаться – задохнешься и потонешь в себе. Но знать, что эти чувства есть – такие огромные, мощные, красивые, – знать хорошо бы. И как их вызвать – тоже. Это делает тебя сильнее. Особенно сильнее всех тех, у кого нет чувств, зато аппетит хороший.

Да, и потом выходишь на улицу и, конечно же, видишь, что мир остался прежним и, как известно, «останется прежним» до конца времен. Но с такой музыкой (хотя бы иногда-иногда) и такой нежностью (всегда) – ничего, пойдет, жить можно.

У входа стоял мужчина в традиционной накидке итальянской знати – из толстого сукна – Tabarro. И в берете на бок. У него было аристократичное белое лицо и нос с красивой горбинкой. Уверена, что в его столовой висит несколько портретов пару-тройку-вековой давности, на которых точно такие лица.

И он улыбался – то, что я поняла сегодня, он знал давно. И ночной ветер нес листья по мраморному тротуару.

Уж простите за пафос.

После вас

Недавно попала в квартиру в центре Москвы, которую сдали сразу после смерти владелицы. Огромная запущенная квартира с черным ходом.

Новые хозяева – очень дальние и, видимо, очень жадные родственники. Они ничего не вынесли, не прибрали, не пытались сохранить. И жить в такой обстановке было странно – трогать все, брать пододеяльник в шкафу будто без разрешения, будто хозяин вышел в булочную.

Первое время казалось, кто-то вернется, увидит меня и скажет голосом завуча: что это вы тут делаете? Но нет, никто не пришел. Возле телевизора моток мулине. Пуговицы в вазочке. Чешские разноцветные бокалы, красивые, видно, бывшие в постоянной эксплуатации – из них явно часто пили вино. Красное – остался бордовый налет. За стеклом фотография импортной девочки в мантии и шапочке с кисточкой – хозяйка гордилась внучкой, следила за ее заграничными успехами. В кладовке аккуратно упакованные зимние пальто и сапоги типа боты. Свежие календари во всех комнатах – перекидные, отрывные, настенные, прямо какая-то мания. Тут следили за временем. На кухне в шкафчике недопитые витамины «Кораллового клуба». Тут собирались жить долго и уютно. Никаких лекарств – никто не болел.

Хотя она явно жила тут одна в трех комнатах. В ванной разные шампуни для котят. Везде сильный кошачий дух. Кошки тут были на королевском положении, и, видимо, их толпой вытолкали вслед за гробом. И отличная библиотека. Не декоративная, когда страницы склеены, а книги подобраны по цвету и высоте. А такая живая, читанная, видно, всю жизнь пополняемая библиотека, для удовольствия, без снобизма. И альбомы Филонова, и китайская философия, и Чейз с Устиновой.

А еще много-много книг о дедушке хозяйки квартиры. Толстенных-претолстенных, намного толще Библии. На нескольких языках. Везде о его всемирной коммунистической значимости, его гении и благодарности народов за его деяния. И вот я пришла с улицы, и если бы был камин, я могла бы поддерживать огонь с помощью этой макулатуры. Тогда от нее была бы хоть какая-то польза.

Что осталось от этого человека? Московская квартира, сдавая которую, дальние родственники могут больше не работать.

Блин, можно умереть в любой момент, и ничего из того, что было тебе дорого, не будет дорого уже никому. Да, есть дети, но и им не надо ничего моего. У них будет свое. Господи, все, что есть в нашей жизни материального, – все это такие мелочи, такие смешные и незначительные вещи. Да и сами мы…

Оказалось, до сих пор у меня была надежда на бессмертие.

А теперь никогда не буду ничего копить, обустраивать и думать о потом. Жизнь невозможно обустроить раз и навсегда, ее можно только продолжать день за днем.

А копить – только впечатления, жить только сейчас – чтобы было что вспомнить, когда уже ничего не будет происходить. Мне показали, что бывает потом. Ничего. Просто приходят чужие люди, затаптывают твои следы и варят кофе в твоей турке.

Кокон истории

Давно, в 90-х, мы с Вероникой с одной квартиры съехали, и нам два дня надо было где-то перекантоваться. Она тогда встречалась с московским мальчиком из очень хорошей семьи. Он потом любил мне звонить, жаловаться на Веронику, зудеть про ее коварство и спрашивать моего совета. Она его бросила, конечно.

Но это позже. А тем вечером он привез нас в свою пустую запасную квартиру, где жил только наездами. Переехал в загородный дом.

В то время я писала рефераты в Ленинке, подрабатывала, экономила, простужалась, куталась, все равно мерзла, уставала и не любила Москву. Помню, сижу в историческом читальном зале с деревянными перегородками, бесшумно погружаю руку в сумку, отщипываю от булки и думаю – спуститься в буфет чай попить или я не могу позволить себе эту трату?

И в таком состоянии попадаю в дом к людям, у которых все хорошо, причем давно, – у отцов все было хорошо, дедов, прадедов. В нашей стране так почти не бывает. Мы по большей части живем в домах, построенных на месте бывших помоек или еще лучше – кладбищ. Дедов фашисты поубивали, прадедов – свои. А тут не так. Бывают «старые деньги», а тут еще лучше. Глобальное благополучие и глобальная стабильность во все времена. И атмосфера соответствующая.

Эта квартира рядом с Патриаршими, в переулке, в старом доме с прохладными подъездами, широкими лестницами, двустворчатыми дверьми, красивой плиткой на полу просторных лестничных площадок. В такой мог жить профессор Преображенский. И много кто еще из реальных, сильно дореволюционных писателей, врачей, адвокатов. Интеллигентные семейства, где играли на рояле, пили чай за круглым столом со скатертью, в гостиной ставили елку со свечами, клали под нее подарки – деревянных лошадок и фарфоровых кукол. Я поднималась по лестнице, и меня одолевало атавистическое желание оставить калоши в передней. Представляла XIX век, зашла в квартиру, а она оказалась очень, очень современной, молодой, дружелюбной и тихой во всем.

Вся одного цвета – серого. От темного, почти черного, до совсем светлого. И без обоев – стены матовые, шершаво выкрашенные. Мебель, занавески, ковры – все глухо-серое и без единого рисунка, орнамента, закорючки. Ничего не цепляло, не раздражало, не останавливало глаз. Я не знала, что серый может быть таким благородным. Он как будто глушит весь шум, что слышишь за день, будто выравнивает все неровности, заусенцы и ямки в душе, которые образовались от соприкосновения с внешним миром.

Была поздняя осень, холодно и слякотно. Надо было оставить Веронику с Денисом наедине, и я ушла в ванную. Еще одна дверь, еще один замок, и можно остановиться и замолчать. Там тоже все было серое, даже полотенца цвета камня. И на ощупь не глянцевое, как кафель, а шершавое, как валуны, высушенные солнцем. И эта ассоциация с камнями возникла сразу, потому что пол был очень теплый. До этого я, село такое, не знала и про полы с подогревом. Помню, как раздевалась в этой ванной – замерзшая, с кровавыми корками на губах, сопливая, с оледенелыми ногами и руками. Я тогда продавцом работала и промерзала за день на рынке. Сняла все и босиком на теплый каменный пол. Ванна наполняется, а я стою на теплых камнях, как на спящем вулкане, в центре Москвы и влюбляюсь в нее.

Стены, видимо, при ремонте почти все снесли. А те, что остались, тоже казались подогретыми. Спальня отделялась от зала дверью на роликах. А кухня не отделялась ничем. И в этом широком просторе было невероятно уютно, а го́рода вокруг – совершенно не слышно. Выглядываешь из окна, видишь редких прохожих в переулке, которые не по-московски не спешат.

С тех пор я люблю эту насыщенную тишину самого старого, самого смачного, самого дорогого центра Москвы. Ощущение полной безопасности, которое там само собой возникает, могу сравнить с тем, что чувствуешь, ночуя высоко в горах. Будто тебя увезли с пристрелянной равнины – в нору. Надежно спрятали. И каждая клетка в тебе торжествует и знает: сюда никто плохой не доберется – ты в центре яйца, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке. Можно спать спокойно, ты будто защищен тройным кольцом крепостных стен.

Вокруг старая Москва и много домов, где веками жили хорошие, добрые, умные, талантливые люди, которые писали стихи, музыку, прозу, читали, молились, любили. Ну и вкусно неторопливо ели, конечно. Чаи гоняли, водку пили. И накопилось, устоялось то, что неопределенно называется «хорошая энергетика». И жить в таком месте совсем не то, что в блочном доме на окраине, на сквозняке, рядом с дорогой, по которой грохочут самосвалы, груженные железобетоном.

Я спала на диване, а в спальне стояла широченная кровать. И на ней было черное белье. И сначала мне это не понравилось. Я с детства привыкла к белым стерильным простыням с мережкой. И собственно, и забыла о черной кровати, как о несовместимой с моей жизнью. А вспомнила, когда изменила отношение к кроватям, мужчинам, спальням. И до сих пор чувствую, что спать на черном и, например, на розовом в голубой цветочек – это совсем разные вещи. На черном можно спать, на черном можно есть, можно быть какой хочешь и делать такие вещи, про которые ни-ко-гда ни-ко-му нельзя рассказать. Делать и не чувствовать сомнений и вины. Черный и серый – это свобода и безопасность. А мережки – словно бабушкины глаза.

Еще впечатляла ширина стен и подоконников, высота потолков и окон. И как там все было без пафоса и удобно. Заточено под человека. Везде эти мягкие ролики в мебели, диван раскрывался легко – одной рукой, с уютным чмоком. Так глубоко, как там, я редко где спала. И всегда вспоминаю те две ночи, когда мне надо успокоиться и представить уютный кокон.

Безопасность – базовое чувство для женщины, на самом что ни на есть инстинктивном уровне. Женщина как кошка, знает, что сначала надо оказаться в укрытии, потом – все остальное. У меня потом было много «всего остального», и очень редко я чувствовала себя защищенной.

Это такая глобальная мечта. Для исполнения которой надо было бы поменять историю семьи, а лучше всей страны. Но нельзя же все время мечтать о том, на что можно накопить или заработать.

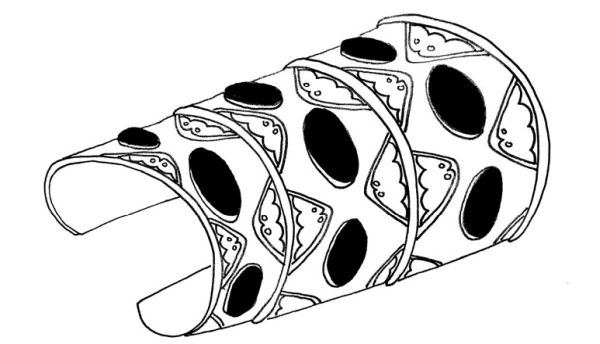

Серебряная женщина

В тумбочке у мамы лежал буквально мешок серебра. Старинные дагестанские браслеты – тяжелые и прекрасные – папа привозил из командировок в высокогорные села. Тогда их еще можно было купить вот так просто, «с рук». В горах серебро – это обыденно, а папа восхищался мастерством народных ювелиров.

Все детство я любила рассматривать эти браслеты. Мне нравилось, что они уже с царапинками, с историей, даже с запахом другой жизни. Представляла, как папа едет по горной дороге на мотоцикле (и волосы назад), и в кофре рядом с фотоаппаратом у него подарок.

Как жили женщины, носившие эти браслеты сто лет назад? – никак не могла представить я. Потому что в наш аскетичный советский быт и стиль мамы, учительницы английского языка, они не вписывались. Слишком экстравагантно.

Как только взрослые гормоны ворвались в мою кровь, лет с 13, я мечтала быть блондинкой – прозрачноглазой и прозрачнокожей. И душиться духами Chloe, и носить золотые колечки и золотых стрекозок в ушах. Чтобы в меня влюблялись с первого взгляда и писали записки про «золото твоих волос» на листках в клеточку.

Но после нескольких лет бурного пубертата и пары-тройки радикальных экспериментов – с цветом волос и болезненных – с любовью, я смирилась, что навсегда брюнетка. Внешне и по сути. И духи мои – Channel Allure. А металл – серебро. До меня дошло, что влюбляются не в соломенные кудельки, а в характер. С этого началось взросление.

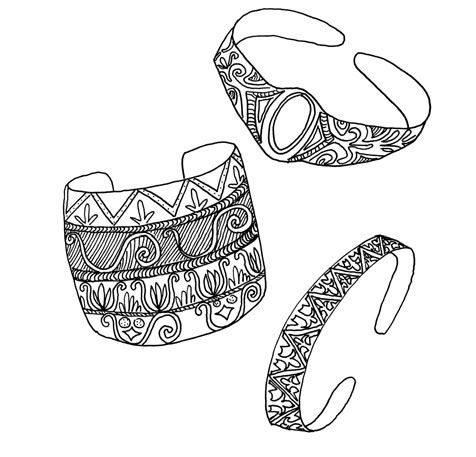

Сейчас, в 44, я только начинаю носить золото, учусь, примеряюсь, прислушиваюсь, как золото чувствует себя на мне и как я чувствую себя в золоте. Обычно – не очень. Ведь предыдущие тридцать лет провела в серебре. Мне казалось – это не пафосно и ношу я его для себя.

Серебро всегда было моей броней, моим украшением и оберегом. Надевая сначала серьги, потом цепочку и несколько колец, я чувствовала себя защищенной, словно в латах. А уж если браслет! Это был ритуал, после которого я смело шла на любую встречу – с человеком или с реальностью. Потому что серебро на женщине, как черная водолазка – оно про принятие как есть.

И главное – не блестит, а сияет благородно и сдержанно. Даже первое студенческое, дешевое капельное, с чернью, с эмалью, потом с бирюзой и розовым кораллом. В моем Дагестане сотни лет традициям изготовления и ношения серебра, оно повсюду – и в серебре ты как бы всегда как дома. «Носи монисты, длинные серьги и побольше браслетов, которые звенят, – однажды сказала психолог, пытаясь вывести меня из стресса. – Тебе хочется съежиться, так сделай противоположное. Тебе нужна амплитуда! И серьги ее создадут. Монисты отбивают ритм, а браслет, который движется по руке и падает на запястье, крутится там, где вены, где пульсация, которую надо усиливать… Серебро помогло мне тогда, и ко всем поводам его носить добавился еще один – терапевтический.

В моем расписании мало настоящих женских дел, и это так же навсегда, как и то, что я брюнетка. Почему-то я не умею хотеть, выбирать, рассматривать вещи даже в интернет-магазинах. Не зависаю у витрин, и новое платье не помогает от плохого настроения. А новое кольцо – да. И в этом я себе не отказываю. И всегда знаю, какое мне нужно еще – в виде лабиринта, печатки, с камнем и с каким. Планирую, ищу, заказываю авторское, отваживаюсь на современный дизайн, трачусь и чувствую себя при этом очень женщиной.

Старинные браслеты у нас украли. Вынесли из дома. Собственно, больше и выносить было нечего. А содержание сундуков в горских домах Дагестана, откуда раньше доставали дедушкины газыри и бабушкины монисты, – давно перекочевало в музеи и дорогие антикварные магазины.

Тех браслетов больше нигде нет, и в то же время они всегда у меня перед глазами. И так удивительно, что именно они определили мой вкус и даже мой стиль жизни. Такой, с царапинками.