Сергей Колков

Суровая Родина. Нехороший путеводитель Кемерово

Глава 3

Самолёт из Москвы прилетел без опозданий. Ашот Вазгенович в длинном белом плаще встречал у трапа драгоценного пассажира с большим букетом белых роз:

– Борис Борисович, приветствуем вас на кемеровской земле! – он хотел добавить «и хвостами машем», но не стал.

БГ оказался совсем не барином, и с первых минут разговора Ашот Вазгенович, к своей радости, почувствовал, что как будто знаком с ним давным-давно.

В машине БГ поинтересовался:

– А где у нас будет концерт, милейший Ашот Вазгенович?

– О, Борис Борисович, это очень особенное место – ДК «Москва». Можно сказать – наше место силы! Одна из старейших достопримечательностей Кемерово. Построен в 30-е годы. Проявили особое отношение – сначала объявили конкурс на лучший проект. В нём участвовали архитекторы из Новосибирска и Кемерово. Кузбасс в 30-е годы быстро набирал вес как мега-промышленный центр Сибири, в городе было населения уже более ста тысяч, а из культурных учреждений в Кемерово почти ничего – только Дворец Труда. По тем временам тоже, конечно, здание гигантское – 84 комнаты и зрительный зал на тысячу человек, но масштаб всё же не тот. Вся культура Кемерово там была. На первом этаже – филармония, на третьем – музей, где-то сбоку драматический театр, снизу – культснаб и радиокомитет: короче, все сидели друг у друга на коленях.

– Ну хоть не стояли на коленях, и то хорошо, – пошутил БГ.

– Да! А население в Кемерово было уже свыше ста тысяч, я об этом уже говорил. Нужно было рвануть вперёд, сделать что-то замечательное. Нет, грандиозное! И вот – «Москва»! Главный фасад с тремя арочными окнами, широкий балкон опирается на столбы портиков и центральные колонны. Внутри – огромные площади вестибюлей, лестницы, как во дворцах. Попадая в него, труженик проникался величием и державностью столицы. Ощущения были – почти как на Красной площади постоять. Я сам впервые оказался в нём в 80-е, когда пионером был. Тридцатые и восьмидесятые – дистанция космос, но впечатления, конечно, были, как от «Титаника»: плывёт по городу исполин, окружённый зеленью парка. Чувствовалась в нём сила эпохи гигантов. Ну а для тех лет – вообще…

Наш «экскурсовод» не преувеличивал, в те годы это был настоящий центр культурной жизни Кемерово: пионеры, шахматы, партактив, кино и тир «Ворошиловский стрелок» для полного комплекта – жизнь в «Москве» кипела.

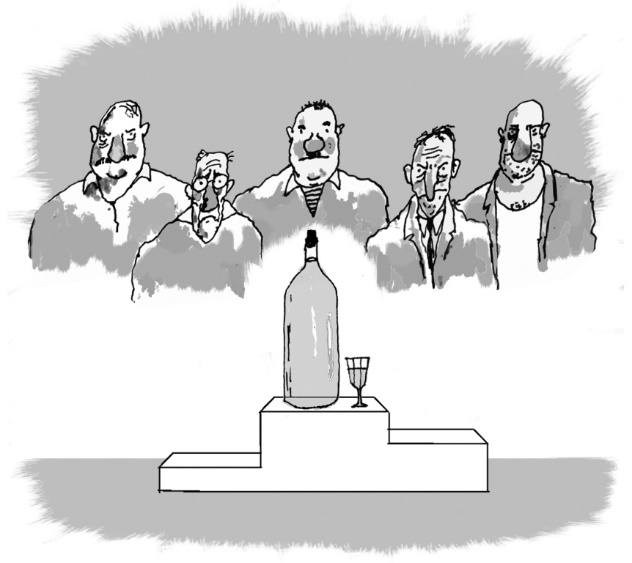

– Представляете, там играли джаз! – воскликнул слегка перевозбуждённый «краевед». – Вокруг грязь – где по колено, а где и по уши, и две бани на город, в которые ещё и не попадёшь. Я вот посмотрел в Сибирской Советской Энциклопедии: в Щегловске – а так до 1932 года назывался Кемерово – официально было в 1929-м два с полтиной квадратных метра жилой площади на человека. В 1937-м «Москву» открыли. Первый киносеанс – звуковой фильм «Зори Парижа». Кто бы мог подумать: в Кемерово, во глубине сибирских руд – кино про Париж! Вера Марецкая там играла. Купить билеты на сеанс было – как в Большой театр попасть: бронь для партийцев, для ответственных работников исполкома, трестов. Простые работяги туда так запросто и не пролезали. Очереди выстраивались за билетами громадные, как за водкой.

– Выпивали? – спросил БГ, хитро прищурившись.

– Я? Да что вы, я с утра не пью и вообще я только коньяк…

– В «Москве».

– А, было дело. Власти хитрили – денег у рабочих была уйма, а купить нечего. Поэтому в Кемерово часто завозили вместо водки коньяк. Ну, а водка, конечно, всегда была «королевой бала». В народе говорили, что «борются с водкой как с социальным злом до полного его истребления!». Продавалась в таре 0,1 литра и называлась «пионер», 0,25 – «комсомолка» и 0,5 – «партиец». Настроение у людей в конце 30-х было такое радостное, все ждали перемен к лучшему, дома стали строиться многоквартирные – жили-то кемеровчане в основном в бараках и землянках, с продуктами получше стало… И вот вдруг – война, всё разом переменилось! В войну «Москва» работала практически круглосуточно – до четырёх утра. Люди падали от усталости на производстве, работали сверхурочно – давали стране угля, кокса, но хотели и культурно отдохнуть. Как ни крути, а человеку потанцевать с красивой девушкой иногда важнее, чем узнать из газет о запуске новой домны. Ну нельзя всё время быть на войне, даже когда судьба страны висит на волоске. Днём там – кино, после последнего киносеанса – клуб и ночные танцы. Дамы приглашали дам. Кавалеры – на фронте. С гастролями в «Москву» приезжали всякие знаменитости союзного масштаба – Шульженко, Орлова. И даже в войну в «Москве» играли джаз – в Кемерово гастролировали Эдди Рознер, Утёсов. Вот теперь и Вы в «Москве» прозвучите!

– А «Питера» у вас ещё случайно нет? – задал смешливый вопрос БГ и затянулся сигаретой.

– Питерские нам не по карману, – предвидя будущее, парировал Ашот Вазгенович. – Когда в 1946-м партия сочла джаз вредным – «сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст», – в ДК «Москва» продолжал выступать местный джаз-банд. Замаскировали его под «эстрадный квартет» без опасного слова «джаз»: на сцену выходила солистка в длинном платье с декольте и музыканты, которые играли уже «подпольный» джаз. Выступали перед вечерними сеансами кино и по выходным; изнурённые войной кемеровчане танцевали под музыку «толстых». Потом смотрели американские фильмы, которые нам присылали союзники. Ну и, конечно, заходили в буфет.

Я, кстати, подготовился, вот у меня тут есть цитатка из статьи «О музыке толстых» пролетарского писателя Максима Горького в газете «Правда», послушайте: «Но вдруг в чуткую тишину начинает сухо стучать какой-то идиотский молоточек – раз, два, три, десять, двадцать ударов, и вслед за ними, точно кусок грязи в чистейшую, прозрачную воду, падает дикий визг, свист, грохот, вой, рёв, треск; врываются нечеловеческие голоса, напоминая лошадиное ржание, раздаётся хрюканье медной свиньи, вопли ослов, любовное кваканье огромной лягушки; весь этот оскорбительный хаос бешеных звуков подчиняется ритму едва уловимому, и, послушав эти вопли минуту-две, начинаешь невольно воображать, что это играет оркестр безумных, они сошли с ума на сексуальной почве, а дирижирует ими какой-то человек-жеребец, размахивая огромным фаллосом.

Это – радио, одно из величайших открытий науки, одна из тайн, вырванная ею у притворно безгласной природы. Это – радио в соседнем отеле утешает мир толстых людей, мир хищников, сообщая им по воздуху новый фокстрот в исполнении оркестра негров. Это – музыка для толстых. Под её ритм во всех великолепных кабаках “культурных” стран толстые люди, цинически двигая бёдрами, грязнят, симулируют акт оплодотворения мужчиной женщины.

Нечеловеческий бас ревёт английские слова, оглушает какая-то дикая труба, напоминая крики обозлённого верблюда, грохочет барабан, верещит скверненькая дудочка, раздирая уши, крякает и гнусаво гудит саксофон. Раскачивая жирные бёдра, шаркают и топают тысячи, десятки тысяч жирных ног».

– Сильно он их приложил, – оценил БГ вклад буревестника революции в битву с джазом.

– После такого хочется выпить! – подытожил Ашот Вазгенович.

– Не правда ли, славно, что кто-то пошёл за вином! – процитировал БГ самого себя.

– За коньяком, Борис Борисович, за настоящим армянским коньяком! Да! И за всем этим лично следил товарищ Сталин. Он стоял в сквере перед кинотеатром в длинной шинели и с той самой газетой «Правда» со статьёй Максима Горького в руке. После смерти Хозяина и развенчания культа личности демонтировали его не сразу, а, кажется, только в 1959-м – в Сибири всегда присматриваются к событиям в Центре. И этих сталиных по городу стояло штук двадцать. Незадолго до этого местные шутники – а репрессированных и их потомков в Кемерово, считай, каждый второй – засунули под мышку «вождю всех индейцев»4 непочатую бутылку водки. Не пожалели для Иосифа Виссарионовича стратегический дефицит – буквально оторвали от сердца. Так он и стоял перед «Москвой» целых три дня с водярой. Возник, как говорится, экзистенциальный конфликт – «казнить нельзя помиловать». Милиция охраняла днём и ночью, но не решалась отобрать пузырь у Вождя. После этого случая его быстренько демонтировали, поколотили на куски и упаковали в утиль, чтобы впредь шалить неповадно было. Юмористов особенно не искали. Что им теперь предъявишь? Раньше бы – сразу к стенке и: «Враг народа. Расстрелять, чтобы не повадно, глядь!», а сейчас: «Все о Сталине рыдали – аж мороз по коже! А теперь они сказали: “Слава ж тебе, боже!”»

– А что писатели?

– Писали. И не только доносы на коллег по цеху. Александр Волошин в 1950 году за роман «Земля Кузнецкая» был удостоен Государственной Сталинской премии второй степени. Роман прогремел на всю страну, был переведён на десятки языков. Денег у него было два больших чемодана и ещё маленькая тележка – на мелкие расходы, а душа широкая. Как-то вечером в декабре выходят зрители с вечернего сеанса из «Москвы», а перед кинотеатром стоит ёлка, которую Волошин нарядил палками колбасы и бутылками водки. А время голодное – послевоенное, товары в магазинах появились в избытке, это даже потом вспоминали как «сталинское изобилие», но денег у народа не было, а он приглашает: «Налетай, честной народ, сталинскую получил – отметим всем миром!»

– Во благо всех живых существ!5

– Ом мани падме хум!6 Тут чуть-чуть оттепель, потом заморозки. Как-то пережили. В 70-е наша «Москва» – снова центр городской пижонской жизни, и снова можно джаз. И, что немаловажно, сюда завозят дефицитное бутылочное пиво, которого в магазинах в те годы вовек не купишь. Выпить его, пенное, прохладное, стоя с товарищами в костюмчике из кримплена7 на открытой веранде «Москвы» с видом на площадь перед кинотеатром и ещё не шумную улицу Дзержинского, было солидно! В малом зале показывали редкие советские и заграничные ленты: фестивальное кино, Тарковского.

– А что же с акустикой в этом прелюбопытнейшем заведении?

– Звук в зале очень приличный. Проектировал какой-то «кулибин» из столицы – специально приглашали.

– Отлично! Немного отдохну с дороги и сделаем саундчек.

– Конечно, Борис Борисович.

День пролетел, как один миг: обед, экскурсия по городу, концерт.

Это был полный аншлаг. О концерте объявили всего за три дня, а продали полный зал.

Ашот Вазгенович с удивлением отметил, что публика пришла самая разнообразная: много людей за тридцать, и в то же время немало совсем молодых лиц – студентов и школьников.

– Да, некоторые люди светят, какие-то греют, а БГ и светит, и греет, – вздохнул он. Всё получилось так, как он и мечтал.

После концерта – ужин. «Великий декантинатор» с сожалением повесил на двери своего ресторана табличку «Извините, дорогие клиенты, сегодня такой особенный гость, что приходите завтра!» и был в буквальном смысле – везде.

Чем планировали угощать гостя? Королева стола – толма. Рубленую телячью вырезку сначала заворачивают в почти прозрачный ломтик мяса, а уж затем в маринованный виноградный листок. В компании мацони с зёрнами граната она оказывается сочной и живой. Вкусно, и всё тут. Это и про тушёного с помидорами и эстрагоном козленка, и про ршта – толстые армянские спагетти, сваренные и затем обжаренные с помидорами, орехами, армянским базиликом, баклажанами и шампиньонами. Необходимо признать, что, как и всякий гостеприимный армянский хозяин, Ашот был немного тиран и деспот. Он запрещал менять хоть что-то в своих рецептах, не позволял ставить солонки и перечницы на столы, ибо считал свои блюда идеально сбалансированными. В общем, проявлял темперамент. Прелесть его блюдам придавали сладковатые акценты, отсутствие которых, как он считал, испаряет из еды волшебство.

На белоснежные хрустящие скатерти, где источали немыслимо аппетитные ароматы всякие вкусности, Ашот Вазгенович выставил две запотевшие тёмно-зелёные бутылки без этикеток:

– Им арев (арм. – моё солнце), Борис Борисович, вот – как заказывали!

– А, не забыли – знаменитый сибирский первач, наслышан! Ну, давайте, за ваш гостеприимный Кемерово!

– Борис Борисович…

– Давай – просто Борис.

– Борис, армянское радио спросили: «Правда ли, что смех – это лучшее лекарство?» Оно отвечает: «Да, если у вас закончился армянский коньяк!» Но сегодня мы сделаем исключение! К первачу рекомендуем солёные закуски – всё домашнее: капустка квашеная, огурчики… И обязательно попробуйте солёный папоротник. Из тайги!

Ужин прошёл легко и весело. Борис уже обращался к Ашоту на «ты», а тот чувствовал себя на седьмом небе.

– Ашот, а кто сотворил сию амброзию8? – спросил БГ.

– Иваныч! Живёт в деревне Пугачи, это недалеко от Кемерово.

– А давай махнём к нему, в эти ваши Пугачи! – предложил БГ.

– А давай! – легко согласился уже лёгкий на подъём Ашот Вазгенович.

Дело было уже к ночи, и когда БГ, Ашот и Рюша приехали в Пугачи, Иваныч собирался ко сну.

– Доброй ночи, Иваныч! Ты уж извини, что мы на ночь глядя, но артист завтра в Москву улетает и хотел с тобой познакомиться как с творцом настоящего сибирского первача!

Лицо Иваныча потеплело:

– Ну заходите, доброму человеку у нас всегда двери открыты!

– Меня зовут Борис, а вас как звать-величать, хозяин? – поинтересовался БГ.

– Уже лет адцать как все в деревне Иванычем кличут, и ты не робей!

На столе появилась знакомая запотевшая бутыль первача, и он, как будто взмахнули скатертью-самобранкой, украсился простой деревенской закуской.

– А вы по какой части артист-то будете?

– Это же тот самый, который «Город золотой»! – поспешил вмешаться Ашот Вазгенович.

– Артист как артист. Редко народный – частично инородный. Иваныч, а в чём секрет вашего творения? – спросил БГ.

– Ты про первачок? Да какой уж тут секрет, что бабка даст, на том и ставлю – тут калинка, там малинка, тут кака лесна травинка.

– Ну, может быть, вода какая-то особенная?

– Умный ты человек! Вода – да. Её специальные ходы под землёй ведаю.

– Ашотик, а гитару-то захватили? – спросил БГ.

– Конечно!

– Давай сюда.

И БГ спел про Ереван – «Город золотой», и про старика Козлодоева, а потом ещё и ещё.

Иваныч внимательно слушал и предложил:

– Давайте-ка и я вам наше представлю – праздничное, – взял гармонь, развёл меха и сыграл что-то озорно-переливчатое.

– Иваныч, это же почти Сантана – Самба пати! – восторженно зааплодировал ему БГ.

– Сам ты – сатана. Витька это, тракторист наш, придумал, на свадьбах играет. Людям нравится. А я у него перенял!

– Ну, поздравляю ваши Пугачи с мировым уровнем! – БГ так рассмеялся, что у него даже выступили слёзы.

До третьих петухов пили они самогон, закусывали хрустящими огурцами и пели песни. И было им хорошо.

Под утро, когда Ашот Вазгенович с Рюшей уже приткнулись на стареньком чёрном кожаном диване с большими деревянными накладками по бокам и мирно посапывали, БГ обнял Иваныча за плечо и спросил:

– Слушай, а что это за книга – «Заветный корабль мёртвых»? Слышал про такую?

– А ты про неё откуда знаешь? Это же только для «своих».

– Вот видишь, значит, и я – «свой».

– Есть такая книга. Ещё на пергаментах писанная. Сколько ей лет и откуда она к нам пришла, никто не ведает. Писана кириллицей по-старому. Окована в оклад тяжёлый, да на замке мудрёном, чтобы всякий несведущий нос туда не совал без спросу. Хранят её светлые люди – есть их у нас. А сказывает она, как родится человек, да как уходит обратно к Свету.

– Ну и как же? – заинтересовался БГ.

– Да просто всё. Ты каплю видел? Пока ползёт по стеклу – это жизнь человеческая, а в лужицу упала, да в ручеёк попала – вот и к Свету вернулась. Так всё и вертится. А книга учит, как приготовиться ко встрече со Светом, не забояться.

БГ обнял его ещё крепче и спросил:

– Встретимся ещё?

– А то! Ты как устанешь там в столицах колесо сансары крутить – приезжай к нам в Пугачи, отомлеешь, – Иваныч оказался неожиданно сведущ в вопросах буддистской мысли.

На пути в аэропорт БГ уже через полусон заметил:

– А Иваныч-то наш – вылитый Де Ниро…

Через неделю БГ прислал Ашоту Вазгеновичу новую песню – «Человек из Кемерова».

Когда ему говорят, что это про него, он всегда сердится:

– Да при чём тут я? Это же он про Иваныча… – а потом шутит: – А про меня будет особенная песня – «Человек из Еревана в Кемерово»!

Бронзовый бег

– Пушкин – наше всё?

– К сожалению, да.

Песня о солнце

Площадь Пушкина

Памятник А. С. Пушкину установлен на одноимённой площади 6 ноября 1954 года.

Сама площадь была названа в честь поэта чуть раньше – в 1949 году.

Скульптор – Матвей Генрихович Манизер.

До завершения формирования площади Советов здесь был центр праздничной городской жизни: устанавливали новогоднюю елку, шумно гуляли на масленицу и выступали на митингах к дню Октябрьской революции. На старых фотографиях площади у дома №5 по ул. Орджоникидзе видны солидные деревянные трибуны для почётных горожан.

Почему именно Пушкин стал любимцем Кемерово, а, например, не Лермонтов? Странный вопрос. Ведь именно Александр Сергеевич написал о нашей Томи: «Опрятней модного паркета, блистает речка, льдом одета».

С появлением новой фаворитки площадь Пушкина приобрела столь ценимую сегодня камерность. И если бы не толпы паркующихся здесь по будням авто, то быть бы ей королевой города, а стала она королевой бензоколонки.

Глава 1

Карл Иванович Блинов, главный снабженец «Коксохима» и, если покопаться поглубже – великий комбинатор на срок лишения свободы от восьми до пятнадцати с конфискацией имущества, знавший, что и где лежит в стране всеобщего дефицита и, главное, как это взять в нужных количествах и в нужные сроки, проснулся в приподнятом настроении.

За окном его новой трёхкомнатной квартиры в только что сданном доме на улице Весенней плескалось июньское утро 1953 года. Все трудящиеся давно уже несли трудовую вахту, а он – нет. Он был в законном отпуске, который специально подгадал на июнь: любимая дочка Светочка должна была скоро родить, и от забот у Карла Ивановича кружилась голова. Даже с его связями обставить детскую и подготовиться к достойному приёму нового члена советского общества было непросто. Вот, например, детская кроватка. Наши советские, конечно, были в продаже, но ему хотелось для внука солидную, из дуба, чтобы с первых же дней на белом свете Блинов-младший привыкал ко всему хорошему. Коллега из Новосибирска обещал поискать по базам немецкую – первые поставки из «нашей» Германии уже пошли, но что-то не звонил. «Надо бы ему набрать самому», – подумал Карл Иванович.

Он и имя внуку уже придумал – Максим, в честь пролетарского писателя Максима Горького. Как гордо будет звучать – Максим Андреевич Блинов! Конечно, не Блинов, а Тихонов, но в голове он упорно называл его своей фамилией, а не отца. «Тихонов – ну что это за шелест букв, какая-то невзрачная, серая фамилия, как зима в Сибири, а вот Блинов – совсем другое дело, яркая и горячая, как солнце. С такой и жить и карьеру делать – одно удовольствие.» Необходимо заметить, что со стопроцентной уверенностью внука ему никто не обещал, но знакомый врач обнадёжил: «Дорогой Карл Иванович, не волнуйтесь, будет вам точно внук, гарантирую – пятьдесят на пятьдесят».

– Если внучка – тоже хорошо, но всё-таки лучше внук. Так, куда же Варвара (жена Карла Ивановича) поставила кофе?

По квартире витал тонкий аромат Chanel №5, который с трудом удалось достать через знакомого мидовца в Москве на день рождения жены. Для него не было неразрешимых задач, но иногда случались «непростые» вопросы, которые требовали особого подхода. Некоторые назвали бы его «пройдохой», но на самом деле это был высокий профессионал своего дела, который в тонкостях познал советский образ жизни и плавал в нём, как килька в томате. Да, несомненно, он был советским бонвиваном самой высокой пробы, но не забывал и про родное предприятие – трудился на его благо не покладая рук.

Карл Иванович сварил чашку ароматного кофе и, беря с тарелки уже третью шанежку – так в Кемерово называют круглые булки с творогом сверху, – размышлял: «Вот шанежки, казалось бы, странное слово. А ведь мало кто знает, что пошло оно от Коко Шанель. Говорят, она обожала такие булки с творогом и съедала их на завтрак с кофеем минимум штук пять. А познакомил её с ними светлейший князь Дмитрий Романов, с которым у Коко был яркий, но короткий роман. Очевидцы рассказывают, что часто они устраивали с князем поедалки наперегонки, в которых Коко выходила неизменной победительницей. Съем и я ещё одну за её здоровье». Довольный от полноты прекрасно организованной жизни, он ласково похлопал себя по животу и расслабленно откинулся на спинку стула.

В дверь позвонили. «Кто бы это мог быть? Может быть, телеграмма от тёти Аси?» – попытался он себя успокоить. В СССР в 1953-м не любили неожиданные звонки в дверь, и даже такие уверенные в себе хозяева жизни, как Карл Иванович, вздрагивали и покрывались холодным потом, когда в их квартире раздавался нежданный звонок. Днём-то ещё куда ни шло, а вот ночью… Некоторые руководители от случайного ночного звонка сразу падали с инфарктом, а их цельнотельные жены одномоментно худели килограммов на пять.

Оказалось – посыльный с запиской из горисполкома: «Тов. Блинов, просим срочно явиться к председателю горисполкома тов. Горюнову. Дата. Подпись».

Карл Иванович недоуменно повертел её в руках: «Странно. Вроде ничего срочного, когда я уходил в отпуск, не было. Может быть, телефон! Я же просил поспособствовать в установке телефона в квартире. Нет, вряд ли бы они стали посылать по этому вопросу курьера… Всё-таки это странно…», – размышлял Карл Иванович, выдернутый неожиданным визитом из утренней идиллии.

С председателем горисполкома Константином Ивановичем Горюновым они были знакомы давно – ещё по партийной работе в Новосибирске, а потом: он вот вырос до головы Кемерово, а Карл Иванович пошёл по хозяйственной линии и осел на «Коксохиме», что тоже было неплохо – крупнейший комбинат Кемерово. С одной стороны – размах, а с другой – начальников над тобой поменьше.

«Да, если посмотреть в суть вопроса, то и он, и я – мы оба по хозяйству, только у него забот больше, а денег меньше, – немного позлорадствовал Карл Иванович. – Что же я ему так срочно понадобился? – Город частенько обращался к руководству крупных предприятий – то там помочь, то тут оказать содействие. – Ну а как иначе? Одно же дело делаем».

Он быстро оделся и пошёл в горисполком – благо, было недалеко.

«Посмотрю заодно, как он там обосновался на новом месте – я ведь не был ещё у него в новом кабинете на площади», – горисполком занял основательное здание напротив строящегося Дома связи, которое изначально предназначалось для «наркомата всего» – МВД, но потом курс партии резко изменился, и его отдали городским властям.

Прошёлся по Островского, свернул направо, пересёк просторную площадь Пушкина, в начале которой поздоровался с гипсовым бюстом поэта на белом белёном постаменте, и вступил на ступени горисполкома: «Как быстро летит время… Ещё в начале 1949-го городские депутаты решили назвать площадь в честь великого русского поэта к 150-летию со дня его рождения – соорудили бюст по-быстрому, я же всё это помню. А в 1950-м должны были установить памятник, но, видимо, закрутились – в городе столько новых строек, и голова у них полна других забот».

«Красавец у нас городской совет! Жаль, конечно, что Москва башню на нём зарубила – как бы хорошо они в паре вместе с Домом связи смотрелись! Ну, конечно, им же там в Москве виднее: если экономить – так сразу на Кемерово. Ни разу здесь не были, а указания слать – хлебом не корми. “Борьба с излишествами!” Башня им помешала! Да Касьяныч9 такое сильное решение на Советском запроектировал! Ночами не спит, всё чертит, макеты клеит, а они – раз шашкой, и нет вам никакой башенки. Далась им эта башенка… Ну ладно, мы её ещё при случае достроим, не забудем, не проспим…»

Зашёл в просторный вестибюль. Постовой с кобурой на ремне поинтересовался: «К кому?» Оказывается, пропуск ему уже был выписан. «Ждут! Что же там такое случилось?»

Поднялся на второй этаж. «Шикарно они тут устроились – с размахом!» Залитые солнцем холлы с высокими потолками были устелены свежими ковровыми дорожками. В приёмную председателя вели массивные дубовые двери. Карл Иванович потянул за бронзовую ручку с шишечкой, тяжёлая дверь легко поддалась без малейшего скрипа:

– Добрый день, Зиночка. У себя? Зайду?

– Здравствуйте, конечно, заходите. Вас ждут.

В огромном кабинете за массивным дубовым столом сидел председатель горисполкома Константин Иванович Горюнов. Кабинет был ещё не до конца обжит, и даже внушительных размеров стол в нём казался каким-то сиротливым командировочным.

Увидев Карла Иванович, он расплылся в улыбке, встал из-за стола и сделал несколько шагов ему навстречу, показывая тем самым, как рад его видеть:

– Карл, сколько лет, сколько зим! Как у тебя? Говорят, пополнение рода Блиновых ждёшь?

– Спасибо, Костя! Всех учёл, даже будущих граждан города. Всеми мыслями со Светочкой, врачи у нас в Кемерово, конечно, замечательные, но всё равно переживаем.

– Сколько осталось?

– Говорят, недели две.

– Ну, чтобы всё у вас было благополучно!

– Спасибо! А у вас как дела? Что-то срочное?

– Да. Извини, что выдернул тебя из отпуска. Но без тебя мы, кажется, не разберёмся.

– Ну, давай, рассказывай…

– Помнишь, в 49-м мы новую площадь, которая на Орджоникидзе, постановили назвать в честь Пушкина? И памятник решили установить в следующем году.

– Конечно, сегодня шёл мимо – с Александром Сергеевичем поздоровался.

– Ну, закрутились, понимаешь, забегались. Тут сначала это НАТО образовалось в 49-м, потом этот штатовский самолёт сбили в 50-м. Все же на нервах постоянно – вдруг новая война. Не мне тебе рассказывать – мы же куём оборону страны. Ну а потом – Корея. 19-й съезд партии. И тут Сталин умер. Ну не до памятника нам было.

– Я тебя понимаю.

– Так вот, в 49-м мы поставили бюст Пушкина и в городском бюджете утвердили на памятник смету почти в 400 тысяч рублей.

– Так. Ой-ой-ой, вот это уже совсем нехорошо…– как всякому опытному снабженцу, ему не понравилось сочетание такой крупной суммы и унылого выражения лица собеседника.

– Правильно понимаешь – ой-ё-ёй. Сейчас уже 53-й, а памятника – нет. Мой человек в Москве услышал, что через месяц будет у нас комиссия с ревизией из Центра. Понимаешь, чем дело пахнет?

– Да уж понимаю. Сколько, говоришь, бюджет? 400 тысяч? Тут строгачом можно и не отделаться…

– Вот я тебя и прошу как друга, организуй нам этот памятник. На тебя одного надежда. Наш снабженец-то совсем зелёный. Ну, пошлём мы его с этим заданием. И что? Да обделается он. А тут – каждый час дорог!

– Ну, у меня же дочь! Ты же знаешь!

– А я тебе кто – сирота приблудная? Выручай! Тебе телефон, кстати, я уже договорился – проведут! И если всё гладко будет, я тебе по партийной брони сделаю автомобиль – «Победу».

Карлу Ивановичу дали три дня на сборы. «Вот ведь какие дела. Хорошо иметь больших начальников в друзьях, но и какие большие от них проблемы…» – грустно размышлял Карл Всемогущий.

Где искать этот памятник, он понятия не имел. Но у него была записная книжечка, в которой можно было найти ответ на любой вопрос.

Назавтра он уже сидел в кабинете главного архитектора города:

– Карл Иванович, по телефону ты ничего не решишь – нужно ехать. Я бы начал с Тбилиси – у них там хорошая самобытная школа скульпторов, потом поискал бы в Ленинграде, ну и, если уж ничего нигде не получится, – остаётся Москва. Есть там такой деятель – Манизер. Толковый дядька, но он всегда плотно загружен заказами, поставит тебя в план на следующую пятилетку, а у тебя, как я понимаю, вопрос не терпит отлагательств.