Сергей Колков

Суровая Родина. Нехороший путеводитель Кемерово

Глава 2

Тбилиси встретил отягощённого задачей со всеми неизвестными гостя коктейлем летних кавказских ароматов. «Хорошо в Тбилиси, где нас нет», – подумал Карл Иванович.

Записная книжка привела его в Тбилисскую академию художеств.

Высокий, статный директор академии – Вахтанг Астанишвили принял его как давнего друга, хотя и видел первый раз в жизни:

– Дорогой Карл, для Кузбасса – обязательно найдём! Везде тебе скажут: приходите завтра, а у нас – пожалуйста, есть Пушкин! Забирайте хоть сегодня!

«Какая удача! Вот сейчас договор подпишем – и домой. Всё оказалось не так уж и сложно», – Карл Иванович обрадовался неожиданно лёгкому повороту дел и с удовольствием пожал воображаемые руки.

– Можно взглянуть?

– Можно налюбоваться с головы до копыт – пойдём, дорогой! – очарованный радушным приёмом покупатель не придал значения столь странному описанию памятника, сочтя это признаком кавказского красноречия.

Ангар со скульптурами был пристроен к зданию академии. В высоком помещении стояли чьи-то большие головы, руки, ноги, девушки с вёслами и без, атлеты в папахах, выжимающие пудовые гири, и бородатые пионеры с горнами. Вахтанг провёл его в дальний угол, где в полумраке виднелась массивная скульптура, заставленная другими произведениями монументального искусства.

Когда они подошли поближе, их взгляду предстала конная скульптура с сидящим на ней верхом великим поэтом. Левой рукой он сжимал поводья, а правой касался уха, за которое было заложено длинное гусиное перо, напоминающее по размеру уже павлинье. Без сомнений, это был Александр Сергеевич: профиль, бакенбарды, курчавая шевелюра – спутать его с Лермонтовым было невозможно.

– Конь?… – удивлённо произнёс Карл Иванович, ощущая, как чувство лёгкой победы над непростой задачей стремительно тает в горячем тбилисском воздухе.

– Не просто конь – орловский рысак10! Ты посмотри, как он гордо идёт! – правая нога коня была приподнята и согнута в колене, собираясь сделать шаг, три же другие твёрдо стояли на земле. – Он же как птица в небе парит, только по земле – цок-цок, цок-цок. Бери! Будет в Кемерово, как в Ленинграде – только лучше – Медный Пушкин.

– Вахтанг, мне нужно обсудить это с начальством.

– Слушай, запомни или лучше запиши: в комплекте ещё есть кот, которого цепью надо приковать к постаменту. Ну ты помнишь: «И днём и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом…»

– Кот тоже орловский?

– Вах, шутишь, дорогой! Кот ваш – сибирский!

– Кот – это хорошо. У нас любят котов …. Позвоню и всё опишу.

– Конечно, переговори. Джигит, да? Чистая бронза, м-м-м! Передай там главному, что пусть тоже приезжает: возьмём барашка, поедем в горы, будем душевно читать стихи и пить молодое вино за великого советского поэта – Пушкина!

Из-за разницы во времени сегодня звонить было уже бесполезно – в исполкоме никого не было. Карл Иванович вышел на связь с Кемерово следующим утром:

– Костя, кажется, нашёл я Пушкина… – неуверенно проговорил он в тяжёлую эбонитовую трубку.

– Карл, я верил в тебя! Подписывай договор и домой к дочке – нянчить внука!

– На коне и с котом, – продолжил великий снабженец ещё менее уверенным голосом.

– Кто на коне, с каким котом? – Карл Иванович почувствовал, как на другом конце напряглись не только провода.

– Пушкин.

– Карл, ты пьян?

– Нет, есть конная скульптура. Пушкин сам на себя похож, я его сразу узнал – это точно он. Гарантирую. Конь породистый, с родословной – орловский рысак. Кот – сибирский, наш…

– Карл, если ты шутишь, то это не смешно. А если нет, то тем более не смешно. Пушкин – не маршал Жуков. Ищи дальше! Удачи! – и собеседник повесил трубку.

Карл Иванович подумал: «Да, у всех нервы… Понятное дело – ревизия на носу…»

Перезвонил Вахтангу и вежливо отказался. Сказал, что в Кемерово, в принципе, не против коней, но по крайней мере двойки, запряжённой в карету, а так – не подходит. Вахтанг предложил ещё раз хорошо подумать и порывался сам позвонить в Кемерово, чтобы объяснить, какой шедевр они упускают, но Карл Иванович убедил его этого не делать.

Глава 3

Следующей надеждой в поисках отражения солнца русской поэзии в бронзе или, на крайний случай, в чугуне был Ленинград. Знающие люди сказали, что есть только одно место, где можно попробовать его найти, – это Творческие мастерские имени И. А. Крылова.

– Здравствуйте, я из Кемерово. Меня интересует памятник Пушкину.

– Очень приятно. У нас очень широкий выбор памятников, и многие есть в готовом виде: Гоголь, Маяковский и, конечно, Пушкин, – интеллигентный молодой человек неопределённого возраста в костюме с бабочкой, как у конферансье, был подчёркнуто приветлив, но границ гостеприимства не нарушал.

– Пушкин на коне?

– Ну, зачем же сразу на коне… Пешком. Хотя, если нужно…

– Ой, хорошо-то как. Да я тут только что из Тбилиси – так у них Пушкин на коне, представляете? Думаю, может, какое-то распоряжение было, чтобы повыше как-то выглядел, посолиднее что ли.

– А! Слышали. Это работа Ираклия Гурадзе. Известный мастер. Неоклассицист. Большой новатор. Постоянно переосмысливает заржавевшие догмы искусства.

– А у вас какой Пушкин?

– Обычный. Задумчивый.

– Отлично! Можно взглянуть? – в этот момент Карл Иванович ещё больше полюбил «культурную столицу», где новаторство знало своё место и не посягало на вечные ценности.

Хранилище готовых памятников находилось не в Ленинграде, а в Выборге. Договорились встретиться там завтра. Карл Иванович тотчас забронировал билет на вечерний рейс на Москву и дальше в Кемерово, в предвкушении скорого возвращения домой сытно отужинал в ресторане Астория, выпил за «Сергеича», как он теперь по-дружески панибратски называл Пушкина, водочки под осетровую икорку и, довольный собой, пошёл спать.

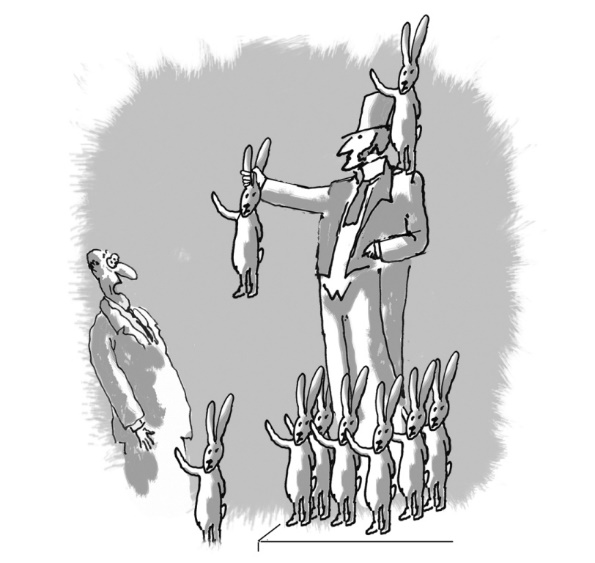

На завтра на огромном складе, где опять нужно был продираться через лес чьих-то отделённых и прикреплённых рук и ног, перед Карлом Ивановичем предстал памятник поэту, который заставил его усомниться в правильности отказа от грузинского предложения. Пушкин стоял на пеньке в окружении зайцев, один из которых, видимо, самый наглый, сидел у него на плече, другие же окружали его плотной группой слева и справа. В левой руке он держал морковь. Карл Иванович насчитал их двенадцать, потом сбился и бросил эту затею.

– А зайцы чьи? – грустно спросил он, понимая, что домой, скорее всего, не полетит.

– Некрасова. Памятник задумал для советской выставки во Франции наш молодой перспективный скульптор Дмитрий Петров. Символизирует преемственность русской поэзии от Пушкина к Некрасову – связь времён, так сказать. Некрасов, как и всякий литературный новатор, был крепко связан с традициями своих великих предшественников и больше всего – с традициями Пушкина. К сожалению, этой преемственной связи не замечали читатели-современники. Противопоставляли, в сущности, выдуманного, небывалого Пушкина выдуманному, небывалому Некрасову. А ведь именно из произведений Некрасова крестьяне узнали, как им плохо живётся. А кто предтеча? Правильно – Пушкин! Он был чувствителен к ним во многих местах:

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,

На дровнях обновляет путь;

Его лошадка, снег почуя,

Плетётся рысью как-нибудь.

Заметьте, не бежит и не скачет, а именно «плетётся», символизируя угнетённое положение крестьян и лошадей при царизме. И Некрасов через годы протягивает ему руку соратника, также осуждая эксплуатацию кучкой бесстыдного дворянства широких народных масс:

Однажды, в студёную зимнюю пору,

Я из лесу вышел; был сильный мороз.

Гляжу, поднимается медленно в гору

Лошадка, везущая хворосту воз.

Чувствуете, как Некрасов подхватывает и развивает тонко замеченное Александром Сергеевичем? Сани явно перегружены дровами. А почему? Разрываясь между барщиной и оброком, крестьянин не мог позволить себе уделять должного внимания собственному хозяйству, и тем самым он осмысленно перегружал лошадь. Более того, среди советских литературоведов есть мнение, что он пишет о той же самой лошадке, что и Пушкин!

– А морковь – это, видимо, символ литературного наследия Александра Сергеевича? – предположил Карл Иванович, прерывая вошедшего в упоительный восторг представителя мастерских.

– Конечно! Вы глубоко правы! Морковь – это метафора питательной среды его творческого достояния для будущих поколений литераторов. Памятник – единственный такой в своём роде. Очень смелое решение – ваш город, как его, Кемерово, не пожалеет!

Карл Иванович понял, что без звонка на родину он на себя такую ответственность точно взвалить не сможет, и взял паузу до завтра.

Соединили с горисполкомом неожиданно быстро:

– Есть в Ленинграде один вариант, – начал бодро Карл Иванович и вкратце описал скульптуру из самого культурного города СССР.

– Ой… Карлуша, только зайцев нам не хватало. Я скоро сам уплыву куда-нибудь на льдине – наверное, прямо под воду. Комиссия, оказывается, уже через две недели будет в Кемерово. Найди нам нормального Пушкина. Разве я многого прошу? Умоляю!

Карл Иванович и сам понимал, что Пушкин с зайцами – это слишком смелый ход для его не избалованной высоким искусством малой родины. Сдал билет на Кемерово и в весьма подавленном состоянии уехал на вечернем поезде в Москву.

Глава 4

Столица встретила его неласково: в творческом союзе советских скульпторов ни шашлыками, ни увлекательными историями не угостили и сразу сказали, что единственный человек, который может ему помочь, – это Матвей Генрихович Манизер, но он заслуженный и именитый, лауреат государственной премии, и к нему очередь на годы вперёд. Вряд ли он возьмётся: «Попробуйте, конечно, но шансы у вас невелики».

Манизер действительно был «узким» специалистом по Пушкину. В 1937 г. у Чёрной речки, на месте дуэли поэта, установили барельеф Пушкину его работы. Это стало началом большой «Пушкинианы» Манизера. Скульптор выполнил статую А. С. Пушкина для нового здания вокзала в городе Пушкино, другую – для фойе Государственного академического Малого театра. Большие монументальные работы Манизер осуществил для Московского метрополитена. Наиболее известна станция «Площадь Революции» (1939), где в низких углах арочных проходов размещены большие фигуры с атрибутами различных родов деятельности – пограничник с собакой, птичница с курицей, молодой рабочий с шестерёнкой, чиновник с золотой лопатой и т. д.

Карл Иванович понял, что это и есть тот последний шанс, упустить который ему просто нельзя. Нужно было найти какой-то особенный подход к скульптору, чтобы тот не смог отказать ему дежурной фразой: «Я чрезвычайно загружен работой! Приходите в следующем году».

Растерянный борец за культуру на отдельно взятой площади купил в магазине, не глядя, бутылку коньяка и палку дешёвой колбасы и, погруженный в грустные мысли, заперся в номере. «Промашки быть не должно. Нужно думать, думать…». Коньяк он пил из горла и рвал колбасу не режа – зубами. И тут его осенило!

Он решил написать Матвею Генриховичу Манизеру письмо от имени трудящихся Кемерово и как уполномоченный делегат народа умолять его изваять памятник.

Весь вечер он сидел в гостинице, даже не поужинав, пил коньяк уже из гранённого стакана и писал «Послание кемеровских пролетариев Манизеру». Пол в номере плотным ковром устилала скомканная бумага черновиков. Ну не писатель он был! Нужные слова не приходили – то получалось слишком официально, то чересчур дерзко: «Ну, не то, не то! Всё какой-то вздор!» Всё-таки великий снабженец первый раз в жизни писал от лица всего Кемерово, и это был трудный хлеб.

Наконец он нашёл, как ему показалось, правильный тон «плача сибиряков» и сел за чистовик.

«Дорогой Матвей Генрихович, обращаются к Вам труженики Кемерово. Мы живём и работаем на благо нашей Родины – СССР в Сибири. Город у нас чистый, красивый, ухоженный, но, конечно же, не Москва и не Ленинград. А мы ведь тоже тянемся к культуре. Хочется после рабочей смены культурно прогуляться по городу, сходить в библиотеку. Детишки пусть вырастут культурными – станут учёными, инженерами и, может быть, кто-то пойдёт по линии искусства: будет таким же известным скульптором, как и Вы. Одна наша печаль – нет в нашем городе памятников великим русским поэтам и писателям, как у Вас в Москве! Ни одного.

Мы все чтим память об Александре Сергеевиче Пушкине и многие его стихи знаем наизусть. Ведь именно он был зарницей Великого Октября. Бывает, стоишь у станка, точишь деталь, а в голове звучит:

Во глубине сибирских руд

Храните гордое терпенье,

Не пропадёт ваш скорбный труд

И дум высокое стремленье.

Только наше терпение – на исходе. Долгие годы ручаются нам решить вопрос и даже в 1949 поименовали в честь Пушкина целую площадь, а памятник на ней отсутствует. Сколько раз мы писали и в горисполком, и в горком партии, и даже в Москву тов. Молотову. Все обещают разобраться, но только завтраками кормят. А он нам жизненно необходим, как воздух свободы.

Надеемся на Ваше живое участие!

Матвей Генрихович, помогите нам с памятником Пушкину. Кемерово Вас вовек не забудет!»

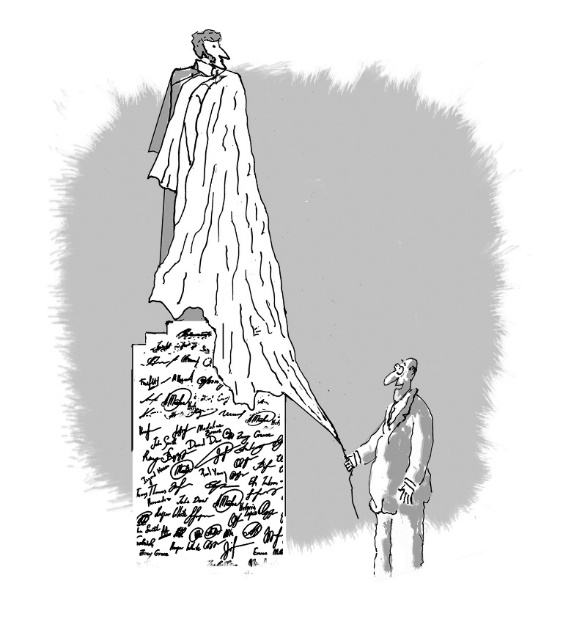

Далее шли подписи.

Карл Иванович накупил чернил разных фабрик и несколько перьевых ручек, которые сразу немного «подправил», чтобы было похоже, что они давно в ходу, и сел подделывать подписи.

«Конечно, обманывать – это нехорошо, но, по существу, я же всё написал, как есть, взаправду, а подписи… ну, все кемеровчане действительно мечтают об уютной площади в центре города с памятником солнцу русской поэзии, так что где тут обман? Я – всего лишь «обнажённый острый меч» в руках истории», – успокаивал он себя.

Сначала он вспоминал фамилии и имена своих знакомых. На двадцатой странице в ход пошла фантазия – и в подписных листах появились Синебрюхов, Красномаков, Попугаев, Краеухов и многие другие «жители» Кемерово.

За полночь, исписав разнокалиберными подписями около 50 листов, Карл Иванович сказал: «Всё, довольно! Будь, что будет!» – упал в кровать и отрубился. Коньяк и мозговой штурм оказались лучшими снотворными.

Наутро, проснувшись ровно в семь без будильника, он был необычайно бодр и деловит, несмотря на то, что проспал всего шесть часов. Его наполняла спокойная уверенность, что план сработает и действовать нужно именно так, как он вчера и решил. Перед именитым московским скульптором должен был предстать не ловкий «выбивала», а делегат от кузбасского трудового народа – немного смущённый порученной ему миссией, но непобедимый в своей прямолинейной правоте.

Карл Иванович не сразу пошёл к Манизеру, как вы подумали, а сперва направился в ГУМ. Там он купил самый обычный мешковатый костюм фабрики «Большевичка», каких у него самого отродясь не бывало. И ботинки не то от «Красного Обувщика», не то от минской фабрики «Скороход», которые тоже никогда не состояли на службе в его привычном гардеробе.

После этого он вернулся в гостиницу и оделся во всё новое. Его ноги, переобутые в «чудо» советской торговли, удивленно спрашивали: «Товарищ, за что?!» В номере он долго стоял перед зеркалом и искал такое выражение лица, чтобы в нём были и почтительное уважение к скульптору, и застенчивость человека из Кемерово в столице, и главное – твёрдая решимость не уйти от него добровольно без памятника поэту. Дополняло образ пенсне, которое постоянно сползало с крупного носа и возвращалось на место суетливым движением, что должно было продемонстрировать волнение просителя.

Отрепетировав «ходока из народа», наш «товарищ Бендер» с чувством внутреннего страдания в новых скрипучих ботинках пошёл на «взятие Манизера».

Скульптор работал в домашней мастерской, когда на пороге его квартиры появился исхудавший за время метаний по стране Карл Иванович с потупленным взглядом и растрёпанной, исписанной сотнями подписей пачкой бумаги в руке. Мастер вышел к посетителю в длинном кожаном фартуке со свежими следами глины:

– Говорите быстро и по делу, я работаю.

– Матвей Генрихович, меня к вам послали трудящиеся Кузбасса с огромной просьбой, помогите! – для произведения впечатления он даже немного присел при финальном «помогите», уменьшившись в своём гигантском росте – это точно должно было сработать.

Его пригласили войти. В кабинете он аккуратно уместился на краешке стула, показывая тем самым свою робость и смущение перед лицом великого деятеля искусства. На край стола этот нескладный человек осторожно положил пачку скрученной бумаги с обращением к скульптору трудящихся и их пёстрыми подписями как напоминание, что он здесь не по своей воле, а как делегат от широких масс пролетариев. И рассказал в красках всю историю памятника Пушкину в Кемерово. Как в 49-м обещали и установили временный школьный бюст на площади, как потом совсем про него забыли; прошли уже годы, а памятника всё нет и нет… Про ревизионную комиссию из Москвы он, конечно же, умолчал.

– М-да, оторвали́сь мы, конечно, здесь в Москве от народа… Живём, как на Марсе. Непременно нужно помочь. Я думаю, исходя из вашего рассказа о площади, вам подойдёт памятник метра на 3-4 высотой. Полагаю, за год управимся. Готовьте договор.

– Никак нельзя, дорогой Матвей Генрихович, за год – трудящиеся переживают.

– Уважаемый, как вас там, Карл Иванович? Я ведь вам буквально памятники не рожаю. У нас, понимаете ли, тоже есть производственный цикл. Обязательства.

– Ну, может быть, есть хоть какой-то выход… – Карл Иванович выжал при этом густой росой на скульптора буквально весь свой заготовленный образ.

– Ну, если вам уж так крайне срочно необходимо – недавно я делал для Малого театра скульптуру Пушкина, могу отлить копию. Но она будет весьма небольшого размера – почти в его натуральный рост. Вам, наверное, это не подойдёт.

– Ещё как подойдёт! – взмолился Карл Иванович.

– Готовьте договор.

– Вот, уже со мной, пожалуйста. Только сумму вписать!

– Хорошо, я посчитаю смету, подпишу и завтра заедете – заберёте. Только имейте в виду – лишней скульптурной бронзы у меня нет, доставайте сами где хотите. Это уже ваши хлопоты.

– Конечно, Матвей Генрихович, это как раз не вопрос, – из Карла Ивановича, воспользовавшись сладким ощущением победы, попытался вылезти сидевший взаперти пройдоха-снабженец, но его быстро затолкали обратно.

Назавтра Карл Иванович, уже в своём привычном гардеробе ответственного хозяйственника, был в Главкультснабе: «Что тут у вас с бронзой для товарища Пушкина?» С ней тоже всё оказалось очень сложно. Бронза для дела и для тела поэта требовалась специальная, обладающая повышенной пластичностью и вязкостью для передачи тонких деталей скульптуры. Все пути к ней вели к одному поставщику – заводу цветных металлов в Мытищах, куда он и выдвинулся без лишних отлагательств.

Глава 5

Мытищи – это всего 19 км от центра Москвы на северо-восток, но уже совсем не Москва. Никакого даже отдалённого сходства. Захудалый завод неведомого года постройки. Заспанный дед на проходной, да ленивые собаки со свалявшейся навек бурой шерстью. Толстые ленивые мухи на документах в отделе пропусков.

Обладатель медали «За взятие Манизера» вёл долгие разговоры с директором и начальником отдела сбыта про фонды, недобросовестных поставщиков, про Кузбасс и про трудности везде и во всём. Не избалованные вниманием заезжей публики заводчане понимали его интерес к предмету переговоров и прощупывали, какую бы поиметь выгоду с сибиряка за сверхплановую продукцию. Не каждый день такая крупная рыба сама идёт в сеть! В иной ситуации он развернул бы все эти привычные вымогательства ловкачей и в два счёта получил бы желаемое – ещё бы и сами должны остались. У него были нужные рычаги «где надо». Но сейчас он почувствовал, что очень сильно устал – он хотел побыстрее вернуться в родной Кемерово к будущему внуку и дочке Светлане. Вся эта «дипломатия» ему смертельно надоела, и тут он вспомнил про обещанную ему награду – автомобиль:

– Бронза, бронза… а если трудящиеся Кемерово вам в плане шефской помощи передадут автомобиль?..

– Да? У вас есть такая возможность? А какой? – вялый ещё минуту назад, директор вдруг проснулся, проявил искренний интерес к делу Карла Ивановича.

– Наша «Победа»11, – спокойно и твёрдо ответил он.

– О-о-о!.. Карл Иванович, что ж вы сразу-то нам не сказали, как важен памятник Пушкину для Кемерово? Кстати, сколько бронзы? Всего-то тонна? Мы можем и больше. Приходите завтра, мы подготовим все документы.

Через два дня он уже был дома. Успел. Светлана дождалась его, как и обещала.

А ещё через три дня она родила богатыря – 3600!

Дед настоял, чтобы внука назвали Александром, и всем доказывал, что Александр Андреевич Блинов, то есть, конечно же, Тихонов, звучит гораздо изящнее и современнее, чем Максим. Ну, вы понимаете, в силу каких обстоятельств он изменил своё мнение.

Матвей Генрихович Манизер отлил скульптуру точно в срок, как и обещал. 15 декабря 1953 года, тщательно упакованная, она прибыла в Кемерово в железнодорожном вагоне.

Константин Иванович благополучно пережил ревизию и остался главой города при полном доверии партии и правительства.

6 ноября 1954 года на площади по случаю торжественного открытия памятника А. С. Пушкину собрались «лучшие люди города» – партийцы и немногочисленные кемеровские деятели искусств. За ходом митинга бдительно наблюдали товарищи Ленин и Сталин, портреты которых окружали герб СССР на трибуне слева и справа.

Поэт стоял весь в белом. Праздничную речь произнёс первый секретарь обкома КПСС, потом – горкома, далее – председатель горисполкома Константин Иванович Горюнов.

Верёвки обрезали – белые одежды пали, и Кемерово увидел «нашего» Пушкина.

С площади вёл прямую трансляцию корреспондент областного радио Миша Ялин:

– Наш микрофон установлен на площади имени Пушкина. Сегодня, 6 ноября, здесь открывается памятник великому сыну русского народа, гениальному писателю Александру Сергеевичу Пушкину. На торжественное открытие памятника собралось несколько тысяч трудящихся областного центра. Пришли представители советских, партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, рабочие заводов и фабрик, студенты, учащиеся школ и ремесленных училищ. Многие из них в знак любви к великому поэту принесли огромные венки, живые цветы.

Карл Иванович обошёл вокруг памятника, в судьбе которого он принял такое живое участие, и оценил его:

– Совсем как живой. Ну, здравствуйте, Александр Сергеевич!