Светлана Бойм

Другая свобода. Альтернативная история одной идеи

Предисловие переводчика

Что такое свобода? Как мы ощущаем ее присутствие и отсутствие, как она достается нам и как мы ее теряем? Роберт Хейден писал, что свободу нужно «добыть» – как редкий металл, необходимо обрести ее – «полезную, как земля» и «нужную всем, словно воздух». Он был темнокожим поэтом, создававшим свои ранние произведения в Соединенных Штатах в эпоху Великой депрессии и сегрегации, а его бабушки и дедушки были рабами, – Хейден хорошо понимал значение слова «свобода» – и знал, о чем говорит. По его словам, свобода должна «войти в наш мозг, в наши нервы, в каждое биение сердца, превратиться в инстинкт, в рефлекс».

Свобода – один из краеугольных камней американской культуры, и «добывалась» она долго и трудно, – пожалуй, «добывается» и по сей день. У любого американского поэта, будь то представитель монументальной классики образца XIX столетия или современный стихотворец-фристайлер из периферийных районов Детройта или Нью-Йорка, обязательно найдется хотя бы одно произведение о свободе. «Когда уходит Свобода, она уходит не первая, не вторая, / не третья, / Она ждет, чтобы все ушли, и уходит последней» – писал Уолт Уитмен.

«Свобода приходит нагая…» – это уже говорит русский поэт Велимир Хлебников, которому также принадлежит удивительная по своей глубине и силе метафорическая строка: «Свобода – мировой пастух», перекликающаяся с великой хайдеггеровской фразой: «Человек – пастух бытия». Рассуждая о «свободе искусства», Виктор Борисович Шкловский писал о «свободе неузнавания, ‹…› выбора, ‹…› переживания». «За нашу и вашу свободу» – под этим лозунгом выходили на площадь участники Демонстрации 25 августа 1968 года в Москве – в послевоенном Советском Союзе. Так что же такое «другая свобода»?

Свобода – не только краеугольный камень – это слово. Из слов ваяется конструкция – текст. В книге «Другая свобода» Светлана Бойм сосредоточилась именно на анализе текстов: глубоком, проникновенном, полемическом. Ее творчество – образцовый пример того, что в своих эссе, книгах и дневниках Ханна Арендт называла «пылким мышлением» – «passionate thinking». Текст, будь то обстоятельный фундаментальный труд Алексиса де Токвиля о демократии в Америке, пронзительная и искрящаяся лирика Александра Сергеевича Пушкина, звенящая и норовящая исколоть и взрезать оголенными иглами колымского холода лагерная проза Варлама Тихоновича Шаламова, остраненная и почти сюрреалистическая литературная критика Шкловского, «гласный» язык Александра Сергеевича Есенина-Вольпина – все это у Светланы Бойм становится архитектурой.

«Архитектура – это застывшая музыка» – гласит расхожая метафора. Светлана в своем творчестве дает новое видение, которое может быть сформулировано приблизительно так: «пылкий» текст – это архитектура свободы. Подобно тому как Фридрих Вильгельм Ницше некогда говорил о «попадавших в воду перилах и мостах», рассуждая о «добре» и «зле», Светлана Бойм, размышляя о «другой свободе», обнаруживает и наносит на свои чертежи потайные проходы, коридоры, подполья, переправы, ступени, оконные проемы и балконы – в произведениях Шарля Бодлера, Федора Михайловича Достоевского, Вальтера Беньямина и других авторов эпохи модерна. Виктор Шкловский и Владимир Татлин воздвигают здесь свои монументы свободе, а также текстуальные памятники на руинах утопий. Мандельштам вместе с античными поэтами Эсхилом и Еврипидом развертывает свою театральную постановку в декорациях «воздушно-каменного театра», а Сёрен Кьеркегор кропотливо обустраивает дизайн интерьеров своей внутренней цитадели, конструирует мебель для хранения любовных посланий и вычерчивает перспективы тенеграфических визуализаций собственных метафизических проектов.

Одним из ключевых понятий – несущей конструкцией этой архитектуры – является modernité – слово, которое, как принято считать, ввел в обиход французский поэт, рьяный мыслитель и урбанистический романтик-фланер Шарль Бодлер. Эпоха модерна – крупнейший отрезок истории человечества между архаикой и постмодерном – интересует Светлану Бойм прежде всего в части топографии и трассировки путей «пылкого мышления» – «обходных дорожек», «неторных тропинок» и всего того, что развивалось в русле специфического парадоксального интеллектуально-творческого поля, которое она именует «офф-модерном» («off-modern»). В величественном здании архитектуры свободы порталы в это загадочное пространство открываются через текст, транслируемый в голосах неконвенциональных творцов и разрушителей прошлого: мыслителей, поэтов, художников, революционеров, заговорщиков и террористов.

Методология, которую выбрала для своего повествования Светлана Бойм, является по-настоящему актуальной и современной. Работая преимущественно на ретроспективном материале – в диапазоне от античной мифологии и трагедии до уже ставшего историей концептуализма, – автор остается передовым творцом своей эпохи – философом и художником переходного периода: от модерна к постмодерну, провозглашенному в последней трети XX столетия и не спеша вступающему в свои права в суматохе непрерывных метаморфоз пульсирующего информационного общества XXI века.

Светлана Бойм не оставляет нам четкой структуры: конструкция ее архитектуры свободы не является строгой и рациональной; геометрия ее не вычисляется по фиксированным формулам. Автор рассказывает истории, которые очерчивают параметрические формы архитектуры свободы, позволяя нам самим налаживать синхронизацию с голосами, доносящимися из ушедших времен – через талантливо подобранные и препарированные цитаты из текстов великих авторов. Не столь важно, будет ли это описание жертвоприношения или культа Диониса в античной трагедии, разбор нежных слов из переписки возлюбленных-философов Ханны Арендт и Мартина Хайдеггера или последовательно выстроенная линия преемственности от остранения Шкловского – к советским диссидентам послевоенной поры и художникам-концептуалистам, – каждый из этих сюжетов гарантированно «включает» в сознании читателя собственное, персональное ощущение «другой свободы». Запускается механизм синхронизации между историями, рассказанными автором, и личной архитектурой свободы того, кто читает эти строки.

Значительная часть перевода данной книги на русский язык была сделана в первые месяцы 2020 года – в эпоху пандемии, самоизоляции и активизации протестных движений в разных точках земного шара: от Соединенных Штатов Америки до Белоруссии. Ограничение свободы перемещения, с которым столкнулись жители Земли в 2020 году, – когда внезапно закрылись все границы, перестали ходить суда, самолеты и поезда, а люди стали переносить в онлайн все сферы своей социальной и профессиональной жизнедеятельности, – в очередной раз заставило нас поставить под сомнение границы индивидуальной свободы, а уличные протесты – границы свободы политических режимов и глобальных экономических стратегий. Кризисы и переходные эпохи – это всегда пора экспериментов.

Светлана Бойм. Фото предоставлено родителями автора

Приступая к чтению книги «Другая свобода», следует настраиваться на то, что эта работа не фундаментальное исследование и не сборник критических текстов, а в первую очередь целостный уникальный философский и художественный эксперимент с непредсказуемым результатом. И те очертания архитектуры свободы, которые, несомненно, предстанут перед взором каждого из читателей, гарантированно будут выразительными, индивидуальными и неповторимыми.

Санкт-Петербург, 19 августа 2020 года

Благодарности

Написание книги о свободе оказалось занятием куда более одиноким, чем написание книги о ностальгии. Я благодарна своим друзьям, студентам и немногим коллегам, которые все еще стремятся к интеллектуальным приключениям, несмотря ни на что, и прежде всего – несмотря на настроения, царящие сегодня. Мне хочется искренне поблагодарить моих первых читателей и собеседников: Изобель Армстронг – за ее поэтическую мудрость и за веру в радикальную эстетику, и Майю Туровскую – которая вдохновила меня на размышления о банальности зла и эфемерности добра. Я благодарна Майклу Холквисту за то, что он поделился со мной своей интеллектуальной страстью к философии и филологии, и за чтение рукописи, Грегори Надю – я благодарна за его доброту и глубокие познания в сфере греческого понятия τέχνη и за то, что он сподвиг меня заняться темой трагедии, Уильяму Миллсу Тодду III – за великодушно предоставленные им бесценные сведения о Пушкине и Достоевском, а также за то, что он сподвиг меня не уклоняться от откровенных контроверсий, я также благодарна Бенджамину Натансу – за то, что он прочел главу об остранении и диссидентстве и поделился со мной результатами собственных исследований, касающихся советских диссидентов.

Я приступила к подготовке этой книги во время годичного отпуска для научной работы, предоставленного Гарвардским университетом, а также трудилась над ней в период стажировки в Американской академии в Берлине. Я искренне благодарна директору этого учреждения Гари Смиту и его великодушным сотрудникам.

Я многое почерпнула благодаря дружбе и нескольким «серьезным беседам» на темы в широком диапазоне от морального мазохизма до секуляризма с Майклом Стейнбергом и Сьюзен Стюарт-Стейнберг. Отрывки из данной книги были представлены на семинаре Гаусса в Принстонском университете в 2003 году, и я хотела бы поблагодарить Кэрил Эмерсон, Майкла Вуда, Диану Фусс и других за поддержку, любезно оказанную мне на начальном этапе работы. Благодарю также редактора и анонимных читателей журнала «Slavic review» за вклад в мою статью «Банальность зла, мимикрия и советский субъект», которая легла в основу последней главы. Я также многим обязана ставшей для меня серьезным испытанием дискуссии в Чикагском университете с такими коллегами, как Роберт Берд, Джонатан Бояз, Роберт Пиппин и Лорен Крюгер. Я получила массу ценных сведений благодаря участию в ряде других дискуссий, в особенности в Пенсильванском университете, Крэнбруке, Стони Бруке, Стэнфорде, Южно-Калифорнийском университете, равно как и в научных учреждениях Мадрида, Пуэбло, Любляны, Венеции, Болоньи, Лондона и Кембриджа.

Между свободой и дружбой есть важная этимологическая связь. Друзья разделяют друг с другом пространство общих миров и помогают их созидать. Спасибо Эйалу Перетцу за то, что он поделился со мной пространством своего интеллектуального призвания и некоторым количеством веселых фантомов; большое спасибо Тамар Абрамовой – за совместные приключения в сфере свободомыслия прошлого и будущего, Александре Смит – за стихи и общие моменты ностальгии и антиностальгии. Несчастный случай и выпавшие на мою долю испытания, связанные с переломом ноги, заставили меня по-новому взглянуть на свою интеллектуальную и творческую жизнь. Отдельное спасибо всем моим друзьям, которые были рядом в период «сломанной ноги»: Кали Урбан, Линде Ворис, Деспине Какудаки, Кену Шульману. Моим давним друзьям, коллегам и собеседникам, которые поддерживали меня на протяжении всего этого времени: Джулиане Бруно, Дэвиду Дамрошу, Сьюзен Сулейман и Лене Бургос-Лафуэнте, Грете и Марку Слобин, Томиславу Лонгиновичу, Джону Гамильтону, Ларри Вольффу и Нэнси Руттенбург. И моим друзьям, которые сейчас находятся далеко от меня и для которых игра теней свободы по-настоящему важна: Евгению Ельчину, Виталию Комару, Дубравке Угрешич, Маше Гессен, Еве Хоффман и Александру Эткинду. И моим бывшим прекрасным студентам, теперь уже самим ставшим писателями и профессорами, на глазах у которых создавалась концепция свободы: Кристине Ватулеску, Юлии Вайнгурт, Джулии Бекман-Чадага и Анне Векслер-Кацнельсон.

Я чрезвычайно благодарна работавшему со мной редактору из издательства Чикагского университета – Сьюзан Бильштейн, которая приняла пространство свободы с энтузиазмом, мудростью и большим вниманием. Спасибо Кристоферу Уэсткотту за помощь в создании упорно не желавшей приходить к общему знаменателю вступительной главы книги, а также Энтони Бертону. Еще я благодарю Майю Ригас за ее дотошный, интеллектуальный и проницательный труд технического редактора, за ее любезность и позитивный настрой, а также Терезу Айверсон – моего первого редактора рукописей – за ее блистательную работу и поэтические замыслы.

Мои ассистенты и друзья: Шарлотта Силаги, Ана Оленина и, на заключительном этапе, Джоанна Гринли – помогли мне устранить все недочеты, найти все недостающие библиографические ссылки и поддерживали меня на протяжении всего процесса.

Наконец, с чем-то куда более значительным, нежели обыкновенная благодарность, я обращаюсь к Дане Вилле, который некогда впервые познакомил меня с творчеством Ханны Арендт (а все прочее – уже история), и моим любимым родителям, которые и без того слишком хорошо знают о том, что такое свобода и ее дефицит.

Вступление. Свобода как сотворчество

Приключение и границы свободы

На заре XXI столетия нам было сложно представить себе новое начало. Будущее казалось скорее пугающим, нежели освободительным, – в то время как прошлое продолжало оставаться областью ностальгических утопий. Первые восемь лет нового века казалось, что наше столетие совершило фальстарт.

Итак, как начать заново? Попробуем представить себе понятие свободы, думая о потенциальном «что, если»[1] и не ограничиваясь наличным «что есть». Давайте проанализируем упущенные исторические возможности и выявим альтернативные пространства свободы. Эта книга является попыткой вызволить на свет другую историю свободы и предложить новый словарь терминов, который выходит за рамки нынешних политических споров. Этот словарь исследует опыт свободы как сотворчества в мировом пространстве и как приключение – через политический активизм и личное суждение, через общественное и частное воображение и пылкое мышление[2]. Интересующие меня вопросы направляют нас к парадоксам свободы: Можно ли хоть что-то считать в должной степени определенным, чтобы мириться с неопределенностью? Какова мера взаимопонимания или взаимного доверия, необходимая для принятия в расчет множественного опыта невзаимного[3] переживания свободы? Могут ли эти переживания транслироваться сквозь государственные границы? Если да, то сможем ли мы отличить друг от друга непроницаемые границы и проницаемые пограничные зоны и без труда перемещаться между ними?

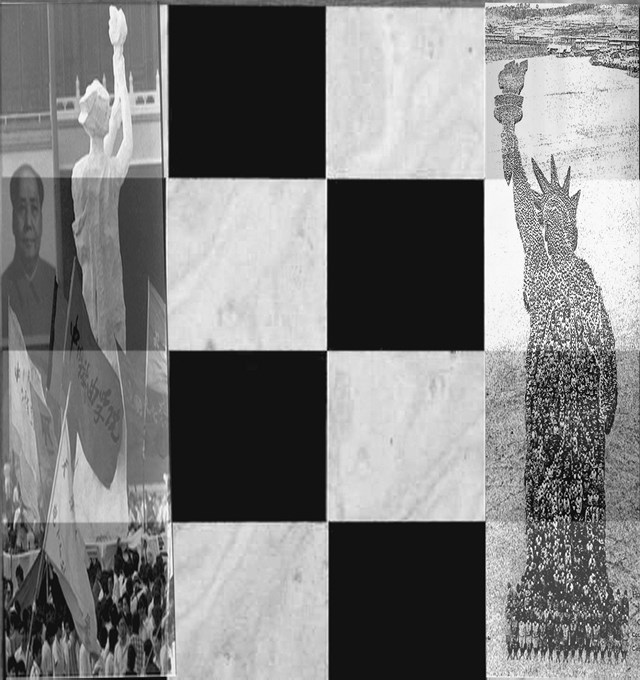

Рис. 1. Светлана Бойм. Шахматная доска – коллаж, объединяющая фотографию людей, стоящих в форме статуи Свободы, 1918 год, и Богиню Свободы и Демократии с площади Тяньаньмэнь, Пекин, Китай, 1989 год.

Излюбленная многими художниками и писателями эпохи модерна – от Шкловского до Дюшана и Набокова, шахматная доска стала прообразом зигзага офф-модернистской креативности. Исторически шахматная доска занимает место поля сражения, предоставляя играм возможность вступать в противостояние с милитаризмом. Поистине космополитический орнамент из черных и белых клеток переходил от культуры к культуре, практически ничего не теряя в процессе межкультурного перевода. Мои шахматные доски не бывают в полном смысле черно-белыми – а, как правило, с приставкой «офф-» – с бликами и текстурами местных материалов. Поверхность шахматной доски заигрывает с темами различных перспектив и сеток, открывая путь к четвертому измерению вымысла.

Мы займемся выстраиванием интенсивного повествования[4] в формате рассказывания отдельных историй вместо привычного пересмотра типологий и определений и будем продвигаться, ориентируясь на межкультурные диалоги – между философами-политологами, художниками, диссидентами и возлюбленными, которые обращаются к самому истоку потенциальной возможности свободы и позволяют оценить ее границы. Многие из этих точек соприкосновения возникли непосредственно после крупнейших исторических потрясений: войн и революций, когда вслед за мечтами о новом начале и первыми моментами освобождения следовали попытки установить режим свободы. Во всех подобных случаях эксперименты в сфере мышления и воображения также были связаны с экспериментами в области самой жизни, порой порождающими больше противоречий, нежели последовательности. Эти эксперименты дают нам возможность исследовать взаимоотношения между свободами во множественном числе (политическими свободами, правами человека) и Свободой в единственном числе (религиозной, творческой или экзистенциальной свободой) и рассматривать те моменты, в которых политические и художественные представления о свободе переплетаются. Я вовсе не собираюсь придавать своим рассказам о свободе форму военных эпосов, романов о независимости или мученичестве[5]. Здесь будут не только предостерегающие и в чем-то поучительные истории. Но по меньшей мере эти сюжеты позволят пролить свет на дилеммы свободы, смотреть в лицо которым порой бывает труднее, чем подспудному соблазняющему очарованию власти.

Опыт свободы в широкой исторической перспективе никогда не имел устоявшейся ценности – она продолжала меняться с течением времени и в рамках разнообразных культур. Даже в наши дни свобода не синхронизируется с другими вожделенными состояниями человеческого бытия, такими как счастье, принадлежность, слава или близость. Все эти состояния имеют отношение к единению и общности, в то время как в свободе присутствует элемент остранения – что, по сути своей, не исключает взаимодействия с другими людьми в общественной сфере, но делает эти взаимоотношения куда более непредсказуемыми.

Помимо того что свобода всегда оставалась оспариваемой ценностью, не существовало и общего консенсуса по поводу того, что именно искомая свобода должна собой представлять. Попытка дать определение свободе чем-то напоминает охоту на змею: змея сбрасывает кожу, и нам в качестве своеобразного сувенира достается лишь ее хитрость – в виде реликта, символизирующего наши чаяния. В античной мифологии не существовало ни бога, ни богини свободы, – за исключением поздней римской статуи богини Либертас[6], которая на протяжении столетий провоцировала множество культурных скандалов. Ее «колпак свободы»[7] покрывал обритую наголо голову бывшей рабыни, которая обрела права в демократических городах-государствах времен Античности, что, соответственно, превращало атрибут Свободы в символическое напоминание о рабстве. Еще в 1855 году сенатор от штата Миссисипи Джефферсон Дэвис[8], который вскоре должен был стать президентом Конфедерации, возражал против предложения установить фигуру Свободы в соответствующем головном уборе на вершине купола Капитолия в Соединенных Штатах Америки, утверждая, что этот античный символ освобожденных рабов стал бы для южан оскорблением[9].

В костюме американской статуи Свободы – той самой, известной, – нет ни единого намека на рабство; традиционный колпак свободы сменила корона Просвещения – маяк нового мира эпохи модерна. Скульптура была подарком разочарованного француза, который считал, что Свобода больше не обитает на просторах Европы, а живет только в Соединенных Штатах Америки. Готовясь изваять фигуру богини Просвещения, он, как принято считать, вдохновлялся формами тела собственной жены и лицом своей матери. Впрочем, его детище, установленное в Новом Свете с большой неохотой, вскоре сбросило кожу, обернувшись богиней иммигрантов, став туристической достопримечательностью и потенциальной мишенью для угроз национальной безопасности. В других странах, таких как Россия, статуи Свободы не пользовались популярностью вовсе и не имели местной иконографии. Более предпочтительным оказался образ Родины-матери с классической грудью, прикрытой благопристойной драпировкой, не отличающейся от той, что была у Леди Свободы[10]. Как ни странно, в облике китайской богини свободы, воздвигнутой протестующими студентами в период демонстраций на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, присутствовали отсылки как к американским, так и к русским вариантам соответствующих монументов; она также несла черты поразительного сходства с советской фигурной композицией 1930‐х годов «Рабочий и колхозница», образ которой массово растиражирован по всему свету. Быстро снесенная правительственными силами, эта низвергнутая Богиня Социализма с Человеческим Лицом имела непредсказуемые мультикультурные черты. Само собой, любые иконографии имеют свои подводные камни; в случае свободы они указывают на непредставимое.

Меня, прожившую половину жизни в самой западной части России[11], а другую – в восточной части Соединенных Штатов Америки, вечно преследуют тени двух беспокойных цариц: американской Леди Свободы и российской Родины-матери. Такая персональная и историческая двойная экспозиция побуждает меня осознать хрупкое пространство общих чаяний, которое порой приходится оберегать как от крайности, так и от заурядности. В ходе изучения культурных различий в рамках разнообразных диалогов о свободе я не стану фокусироваться исключительно на столкновении культур или внешнем плюрализме, но буду исследовать внутренние множественности в составе культур и избирательного сродства, тянущиеся сквозь государственные границы. Исследование свободы требует особой творческой логики.

Не следует забывать, что свобода также ассоциируется с незримыми стихиями, такими, например, как свободный воздух города, и тем фактом, что этот «свободный воздух» едва ли возможно экспортировать или использовать в качестве товара. Свобода, с присущей ей необычностью или беспредметностью[12], находит наилучшее свое отражение в экспериментальном искусстве. Художник-авангардист Казимир Малевич предпочел нулевую степень репрезентации – образ черного квадрата – «зародыш всех возможностей»[13], в то время как его оппонент Владимир Татлин создал загадочный Памятник освобожденному человечеству, известный также как Памятник III Коммунистического интернационала, – небоскреб из двух подобных друг другу, но не совпадающих спиралей, напоминающий одновременно руины Вавилонской башни и утопическую строительную площадку из будущего. Эти художники считали, что новая архитектура свободы не потребует привычных рабочих чертежей, а может быть воплощена с помощью экспериментальной художественной технологии[14]. По ряду причин – в диапазоне от технических до политических – Памятник освобожденному человечеству был обречен остаться нереализованным. Он продолжает свое существование в виде своего рода фантомной конечности нонконформистского искусства в мировом масштабе – образчика неподражаемой архитектуры «что, если».

Немецко-американская иммигрантка и политический мыслитель Ханна Арендт описала опыт свободы как нечто по сути своей странное – как новое начало и «чудо бесконечно невероятного»[15], которое регулярно случается в публичной сфере[16]. Поскольку в современной политике словом «свобода» злостно злоупотребляют, я буду рассматривать ее как нечто «бесконечно невероятное» и вместе с тем возможное[17].

Новое начало, маркированное опытом, который описывает Арендт, не является ни возвращением к природе и мифологии, ни скачком в «конец истории». Как бы там ни было, свобода – это продолжающееся человеческое чудо. Арендт обнаруживает новое пространство для переживания свободы не в глубине человеческой психики и даже не в сфере воли, а непосредственно в действиях человека на общественной сцене. Она обращается к истории Древней Греции – к периоду наиболее раннего признания свободы как позитивного явления, к концепции общественной или политической свободы. Для нее «ответственность за общий мир» становится мерой и границей такой свободы. Переживание свободы сродни театральному представлению, подразумевающему наличие принятых правил игры, общественной памяти и общей сцены, но в котором при этом дозволяется нечто беспрецедентное и специфическое. Такие переживания составляют наше «забытое наследие», которое зачастую вымарывается из устоявшейся историографии, и, как следствие, каждому новому поколению приходится открывать его заново.

Совершенно невероятным элементом в разговоре об опыте свободы является слово «бесконечно». Ведь свобода возможна лишь в условиях конечности человека и при условии уважения границ. По сути, со времен Аристотеля осмысление свободы начинается с оговорки о том, что свобода – это вовсе не то состояние, когда ты волен делать все, что хочешь, и отменять все границы и различия. Прежде чем размышлять о «свободе от чего-либо» и «свободе для чего-либо», о негативной и позитивной свободе, мы должны прочертить топографию потенциальных возможностей существования опыта свободы. Предаваясь грезам о бесконечности, мы начинаем осознавать свои преграды и коридоры возможностей, заграждения и парапеты, пограничные зоны и мосты, где порой происходит обмен двойными агентами. Но как именно мы понимаем границу: как разграничение или как зону соприкосновения, как конечную точку или как горизонт, за которым может быть переосмыслен мир? Какие границы важнее? Границы между разными культурами или между индивидуумом и государством? Границы между частным и общественным или границы внутри самой личности? Может ли существовать русская свобода, американская свобода, двойная свобода-через-дефис[18]? Может ли то, что для одного человека выглядит как тирания, для другого – представлять собой свободу национального сообщества? В данной книге мы будем исследовать пограничные зоны между политическими, религиозными и культурными средами, между экономикой и чувством морали, между правами человека и человеческими страстями, отчасти касаясь современных споров вокруг либерализма и его критиков, вокруг негативных и позитивных концепций свободы, свободы воображения и свободы действий, а также национального и универсалистского понимания прав личности и национальных государств.

Опыт свободы сродни приключению: он исследует новые границы, но никогда не стирает их и не выходит за их пределы. Посредством приключений мы можем не только прощупывать границы, но и, с большим или меньшим успехом, лавировать между конвенциональностью и изобретательностью[19], ответственностью и игрой. Немецкий социолог Георг Зиммель в своих трудах дает экспериментальную пространственную и темпоральную конструкцию приключения, которая, по моему мнению, наглядно иллюстрирует парадоксы свободы. Приключение – это событие, которое прерывает течение нашей повседневной жизни и одновременно кристаллизует ее внутреннюю первооснову[20]. Варианты приключений могут варьироваться: от опыта зарубежных поездок до исследования своего родного города – современного мегаполиса, от политических действий до эротического опыта или любых меняющих жизнь встреч. Стоит говорить о расширенном понимании этой концепции, с целью отразить приключения мысли, суждения, любви и протеста. В приключениях мы «насильственно вовлекаем в себя мир», но в то же время допускаем присутствие «полной покорности властям и шансам мира, способным нас осчастливить, но и уничтожить»[21], [22]. Таким образом, взаимоотношения между внутренним и внешним, чужеземным и родным, центральным и периферийным, первоосновой и обыденной деятельностью постоянно видоизменяются. Приключение похоже на «тело чужака, которое выявляет самое сокровенное»[23]. Через опыт приключений мы вступаем в диалог с миром и с чужаком[24] внутри самих себя.

Приключение в буквальном смысле отсылает к чему-то, что должно вот-вот случиться, ad venire[25], но, вместо того чтобы открывать путь в некое катастрофическое или мессианское будущее, оно приводит нас к незримым темпоральным измерениям настоящего. Темпоральная структура приключения перекликается с пространственной: ее можно охарактеризовать как время вне времени, но кроме того – приключение видоизменяет обыденную концепцию того, что означает быть своевременным. Приключение, вероятно, может работать против линейной концепции времени, времени модернистского прогресса или человеческого старения; оно бросает вызов неумолимой необратимости времени, избегая сползания в ностальгию. Переживая опыт приключения, мы можем отклонить векторы прошлого и будущего и познать возможности настоящего, вновь очаровываясь модернистскими переживаниями[26]. Искатель приключений выталкивает «жизнь за пределы своих временных границ», но это «за пределы» никогда не выходит за рамки вот-открытости миру[27]. Не являясь ни трансцендентностью, ни трансгрессией, приключение представляет собой своего рода «мирское озарение», говоря словами Вальтера Беньямина. Оно раздвигает границы человеческих возможностей, но не разрушает эти границы. Оно включает в себя встречу с неисчислимым, которая заставляет нас изменить исчисление жизни и исследовать аспекты, таящиеся за многообещающим «что, если».

Приключение открывает доступ к пористым пространствам пограничных зон, порогов, мостов и дверей. Речь идет не о переживании опыта возвышенного, а о пороговом опыте, который расширяет наши потенциальные возможности. Зиммель описывает приключение как «нечто третье»[28] – это ни внешнее происшествие, ни внутренняя система. Аналогичным образом, опыт свободы также можно понимать как «нечто третье», взывающее к приключениям в сфере мышления. Я использовала здесь синтаксическую конструкцию «ни, ни», чтобы образно приблизиться к скользящей конструкции приключения, – но можно также описать все это как: «и, и», «и еще не», «и тем не менее»[29].

Писатель Альбер Камю, выходец из рабочего класса, боец французского Сопротивления и один из создателей и приверженцев философии экзистенциализма, поддержал концепцию приключения Зиммеля в своих рассуждениях об искателях приключений – от древних времен до эпохи модерна – и бунтующих людях, силами которых ковалась идея радикальной умеренности[30]. В эссе «Бунтующий человек» Камю исследует восстание эпохи модерна, в диапазоне от цареубийства и террора до сопротивления и художественного творчества. Согласно Камю, конечной целью абсолютного приключения является не только утоление страстной романтической жажды освобождения, но и творческий опыт свободы, который может быть обретен через радикальную умеренность. Умеренность, по его нетрадиционному определению, – это «постоянный конфликт, беспрестанно раздуваемый разумом и им же укрощаемый», в то время как «разум – это способность не доводить до конца то, что мы думаем, чтобы у нас осталась вера в реальность»[31], [32]. «Разум» в этом смысле означает нечто скорее стремящееся к «мудрости» – пути, изломанному, но честному, пролегающему между воображением и переживаемым опытом, между созерцательностью и действием, – пути, на котором раздвигаются границы, но не разрушается пространство общего доверия, или то, что Арендт называла «ответственностью за мир».