Татьяна Чебатуркина

Сборник. 80 лет Победы

Дизайнер обложки Наталья Ананьева

Редактор Ольга Ананьева

© Татьяна Чебатуркина, 2025

ISBN 978-5-0065-9524-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Уважаемые читатели!

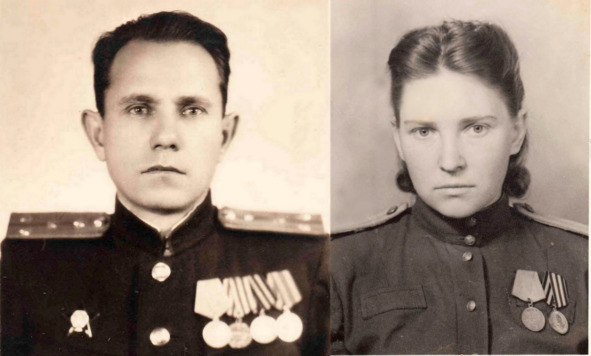

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, предлагаю Вашему вниманию серию рассказов, посвященных ПАМЯТИ моих родителей, Ефименко Александра Сергеевича и Ефименко (Морозовой) Лидии Федоровны, участников Великой Отечественной войны.

Часть 1. Сборник «Рассвет»

Мама

Мама – это мое, твое, наше приветствие жизни!

Слова благодарности все тебе – жизнь дала!

Поклоны земные посылаем творцу небесному и маме,

ведь нас от бед спасают – и им хвала!

Когда нам сладко, – мыслим другими словами,

в спешке бежим, утешаясь, – знаем куда.

Сразу домик замшелый в глуши вспоминаем,

если вдруг на лопатки положит беда.

Истерзанное сердце истекает слезами и болью,

приползаем домой раны свои зализать!

Но иногда, зарвавшись на повороте, не успеваем

МАМЕ последнее «Прости!» прошептать.

Мама, я мечтала сделать тебя счастливой,

рукам натруженным от кастрюль покой дать.

Напружинившись, бежим по жизни, как спринтеры,

и так мало успеваем маме ласковых слов сказать!

Безграничность любви материнской я в детстве

сердцем поняла навсегда, до конца,

Но как трудно найти новые, полноценные слова,

чтобы на них откликалась родная душа.

Живи же вечно, в любви детей и внуков

повторяясь через сотни дальних лет!

Мама! Как клятву я твержу: «Одна такая ты на свете!

ЕДИНСТВЕННАЯ! Точнее слова нет!

Реликвия нашей семьи

Сочинение внука – десятиклассника Александра.

Необъясним народ, как гений.

Ему определенья нет —

Он шире всех определений.

Но над чредой царей, цариц,

Над всеми, что жрало, разлагалось,

Из самых чистых русских лиц

Лицо Отечества слагалось.

Евгений Евтушенко.

Зимний студеный вечер заполонил все пространство за узорным окном. Родители, как всегда, задерживались на работе. А я – в гостях у своих прадедов. Они прожили долгую интересную жизнь. И мне повезло застать их в живых.

Как сейчас, зримо запомнившиеся запахи и звуки своего совсем недавнего детства, когда после чаепития играли втроем в лото: пирожков с капустой, ватрушек с творогом, оживленные голоса моей прабабушки Лиды и прадеда Саши, в честь которого меня назвали.

Из кухни мы переходили в зал, где на видном месте, на тумбочке лежал, поблескивая пожелтевшим перламутром клавиш, старинный трофейный аккордеон моего прадеда, участника Великой Отечественной войны, капитана Ефименко Александра Сергеевича.

– Наша семейная реликвия, – говорила (мы их так привыкли называть) бабушка Лида, а дед Саша брал аккордеон на свои колени, надевал потертые ремни и начинал играть вальс «На сопках Маньчжурии», фронтовые песни «Катюша», «В землянке», «Синий платочек».

Прабабушка расправляла плечи, откладывала свое неизменное вязание, и исчезали, таяли в сумраке вечера пролетевшие годы для уже старых ветеранов. Они на глазах молодели. Разглаживались их морщины – они на волнах памяти уносились в свою такую далекую и неповторимую юность.

Тогда я был маленьким, тянул аккордеон к себе:

– И я хочу играть! – мне казалось, что они будут жить вечно.

Теперь, с высоты своих пятнадцати лет, я с грустью осознаю невозвратимость и неповторимость каждой прожитой жизни. И мне на помощь приходят мои бабушка Таня и мама Лена, сохранившие самые теплые воспоминания о своих родных, пожелтевшие фотографии в альбомах, ордена, медали и очень немногие реликвии военных лет. Ведь самое главное – память. Как в поэме Евгения Евтушенко:

«Грех оказаться, к своему стыду,

не знающим, откуда ты и кто ты.

В истории трусливые пустоты

Рождают в наших детях пустоту».

Что удивляет, привлекает нас в том поколении, которое прошло через огонь Великой Отечественной войны, в поколении победителей фашизма?

Кто-то из великих сказал: «В мире есть три вещи, которые ни при каких условиях не могут быть подвержены осмеянию, – патриотизм, истинная любовь к женщине и старость».

И этот немецкий аккордеон, который прадед купил на рынке в Польше, в Кракове летом 1945 года после окончания войны, стал семейной реликвией, так как связал на всю жизнь сердца двух случайно встретившихся на войне людей, проживших в любви и согласии шестьдесят три года.

Родился Александр Сергеевич в селе Новая Квасниковка в 1914 году в крестьянской семье. Его отца за грамотность местная помещица Масленникова взяла к себе приказчиком, но после революции отец умер от тифа. После смерти матери в 1921 году малышей пяти и семи лет вывезли в детский дом, а старшую сестру взяли в няньки в чужую семью. Младший брат Леша был очень слабый, заболел дифтерией и о его дальнейшей судьбе ничего не известно. Александр до двенадцати лет скитался по детским домам Немповолжья.

Находясь в детском доме села Ровное на Волге, Саша повел как-то лошадей детдома на водопой к колодцу, где его случайно встретила и узнала жена родственника матери, Кузьмы Трофимовича Логинова, бывшего матроса с броненосца «Потемкин», который был председателем сельского Совета в селе Хомутинка, тоже на Волге. Так прадед попал в семью приемышем. Окончил семь классов, а затем курсы учителей начальных классов.

Наверное, от этих незабываемых, неповторимых картин беспокойного простора великой Волги, раздолья степей зародилась в душе мальчика-сироты в то далекое тяжелое, голодное время неосознанная тяга к прекрасному: рисованию, музыке, литературе. Он научился играть на балалайке, мандолине. И пределом мечтаний было подержать в руках гармонь.

Работал учителем начальных классов. С июня 1938 года по январь 1940 года Александр Сергеевич – заместитель редактора районной газеты «Ударник полей».

Именно такие черты характера, как решительность, принципиальность, упорство, трудолюбие помогали в жизни.

Началась финская война, и прадед ушел на фронт добровольцем. Начало Великой Отечественной войны встретил под Ростовом рядовым 138 гаубичного артиллерийского полка резерва Главного командования.

За короткими строчками автобиографии – бесконечные бои, гибель друзей, страшные пути отступления, суровые будни беспощадной войны. Он воевал на Юго-Западном фронте под Одессой, Киевом, Вязьмой. И получил заслуженную медаль «За оборону Москвы».

После разгрома фашистов под Москвой был направлен в Горьковское военно-политическое училище имени Фрунзе, которое окончил в 1943 году. И неизменно с ним была немецкая трофейная губная гармошка, которую выменял у ребят за пачки махорки, так как никогда не курил.

В составе войск Четвертого Украинского фронта освобождал от фашистов Закарпатскую область, Чехословакию, Польшу. В 1944 году окончил Первую Московскую школу УКР «СМЕРШ».

Победу встретил в городе Кракове в Польше. Прадед награжден орденами Отечественной войны первой степени, Красной звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями.

Если бы он сейчас был жив, я, наверное, смог «разговорить» его, чтобы узнать подробности такой закрытой службы, когда практически ежечасно солдаты и офицеры рисковали на фронте и в тылу, сражаясь и погибая в засадах бандеровцев, оккупировавших прекрасные земли Украины.

«Патриотизм – чувство самое стыдливое и деликатное… Побереги святые слова, не кричи о любви к Родине на всех перекрестках. Лучше – молча трудись во имя ее блага и могущества» – эти слова В. А. Сухомлинского можно смело отнести к моему прадеду.

Неисповедимы пути господни…».

Судьба свела моего прадеда с прабабушкой весной 1946 года в далеком городе Сигет в Румынии.

Прабабушка Ефименко (Морозова) Лидия Федоровна была родом из города Борисоглебска Воронежской области. Предки были мастеровые. Но в ближней родне были очень известные в стране люди. Родной дядя прабабушки, Михаил Алексеевич Меньшиков после окончания Плехановского института народного хозяйства работал в тридцатые годы в торговом представительстве в Англии. Его посылки в голодном 1933 году спасли семью сестры от гибели.

Впоследствии он был послом в Индии, Соединенных Штатах Америки, министром иностранных дел России. Сын Меньшикова, Станислав Михайлович – доктор экономических наук, профессор в области политической экономики и международного права, преподавал в МГУ, Эразмском университете Роттердама в Нидерландах, в университете Аалборга (Дания). Работал в ООН (США) – директором отдела прогнозирования и передовых исследований.

Родством с такими выдающимися людьми прадеды гордились, но нигде не афишировали.

Мать моей прабабушки, Анна Алексеевна, была старшей, сводной по матери сестрой Михаила Алексеевича, рано осталась вдовой с тремя детьми, всю жизнь проработала портнихой. Ее муж, Федор Петрович Морозов, был образован, работал телеграфистом на железной дороге, имел прекрасный голос, пел в церковном хоре. Болел, так как сказались годы, проведенные на передовой первой мировой войны и немецкий плен.

Лидия Федоровна окончила медицинское училище в городе Воронеже. С первого дня войны стала работать лаборанткой в военном госпитале, который после разгрома фашистов под Сталинградом стал санитарным эвакогоспиталем, следовавшим по железной дороге вслед за войсками от Борисоглебска до Будапешта в Венгрии.

Через руки медиков прошли тысячи раненых. В нем она проработала до 1948 года. Тридцать два раза приходилось сдавать кровь. Вот как прабабушка вспоминала то время:

– Иной раз и двух недель не пройдет после того, как сдашь кровь, а придет главврач: «Ну, кто девчата, смелый?» И опять течет кровь к кому-то другому, совсем незнакомому…. Потом была Румыния. Бурная Тисса… Однажды дал командир задание: «Нужно во что бы то ни было переправиться на другой берег реки. Нужна срочная медицинская помощь». А как? Мосты все взорваны, переправа не работает. Лед только тронулся. Да ведь молодость! Помню, решили плыть на лодке. От усталости стала дремать. Очнулась в ледяной воде. Тяжелые сапоги тянут вниз, одежда вся намокла, кругом черная бурлящая вода да огромные льдины. Вспомнила свой родной Хопер. На берегу выжали гимнастерки, вылили воду из сапог и поспешили скорее выполнить задание. Вот и осталась печать войны на всю жизнь, сердце стало побаливать, ноги порой стали не слушаться».

Но эти воспоминания придут позже, спустя многие годы. А тогда миллионы женщин своим беззаветным трудом и в тылу, и на фронте приближали время Великой Победы.

И этот долгожданный день наступил. Цвела обожженная войной сирень, и черное небо над Хатваном в Венгрии прочертили следы залпов своеобразного стихийного салюта из автоматов, пистолетов людей, выплеснувших неудержимую радость: «Дождались окончания страшной войны! Победа!».

После окончания войны госпиталь решили перебросить на Дальний Восток, но надолго застряли в пограничном городе Сигет в Румынии. 12 апреля 1946 года военный фельдшер Морозова Лидия Федоровна получила чин младшего лейтенанта военной медицинской службы.

После расформирования госпиталя ее назначили начальником лабораторной службы в 304 лагере для бывших военнопленных и репатриированных граждан СССР. Именно здесь весной 1946 года она познакомилась со старшим лейтенантом Ефименко Александром Сергеевичем. И вот здесь свою неоценимую роль сыграл аккордеон на груди своего хозяина.

Разъехались по домам почти все девчата. Ждала со дня на день приказ о демобилизации. И вдруг эта неожиданная встреча на концерте. Молчаливый, смущающийся старший лейтенант поразил своей начитанностью, отсутствием бахвальства, высокомерия.

Судьба так распорядилась, что за тысячи километров от своей Родины они нашли и полюбили друг друга, поклялись в верности на всю жизнь, поженились.

А холодным январским утром 1948 года в день рождения долгожданной дочери Александр Сергеевич принес в палату госпиталя своей любимой жене три красные розы, которые он неизвестно, где достал. Свидетельство о рождении выдали в консульстве города Констанца Румынии.

Потом была военная служба в Армении, Азербайджане, но после демобилизации в 1954 году прадед привез семью на свою родину, в Заволжье. Начиналось освоение целины, и боевому офицеру, капитану Ефименко, члену КПСС с 1941 года, предложили стать заведующим парткабинетом райкома партии.

В бывшем здании земской больницы не было лаборатории, и Лидия Федоровна стала первой заведующей клинической лаборатории. Возила из Сталинграда, Саратова необходимое оборудование, химические реактивы. За тридцать лет работы сменилось тринадцать главных врачей. Работала, пока резко не ухудшилось зрение.

«Мы – счастливые люди, – говорила бабушка, – потому что остались живыми в той страшной мясорубке невыносимых страданий, на пределе человеческих возможностей.

Прожив трудную жизнь, полную лишений и ограничений, прадеды отличались воспитанностью – качеством личности, в котором органически слиты культура общения, культура внешности и культура удовлетворения потребностей. Через призму прожитых лет они не потеряли способности доброго отношения к людям, чувства юмора, уважения и любви к книгам.

Вырастили детей, дождались трех внуков и уже четверых правнуков. И на всем жизненном пути семьи как залог верности, любви, взаимопонимания был талисман, реликвия – старый раритетный аккордеон с мягкими красными сафьяновыми мехами.

Учились играть на нем дети, внуки. Музыка всегда жила в дружном доме, где никогда не гнались за богатством, которого за долгую жизнь так и не заработали. Зато всегда были уважение и почтение односельчан, видевших настоящие крепкие семьи и у детей, и у внуков.

«Любовь – та же радость, она, как солнечный луч, светит живущему сквозь все страдания, горести, неудачи и заботы». Эрнст Тельман.

Наши ветераны – удивительно скромные и честные люди – были до конца преданы друг другу, и даже, когда таяли силы, как они были терпеливы и умны! Все их думы были о внуках, правнуках, о нашей стране. В старости – мудрость многих поколений. Они ушли, но нам осталась их правда, вера в счастливое будущее, надежда, что дети и внуки не подведут.

И на параде 9 мая они идут вместе с нами в составе Бессмертного полка, вторя словам Евгения Евтушенко:

Пусть не скуют ни слава, ни уют!

Идя навстречу будущим столетьям,

Отдайте все в России нашим детям,

И дети все России отдадут.

Салют Победы

Миниатюра.

Ночь. Зябко даже в накинутой шинели. И постоянный, нежнейший запах с улицы от огромного сиреневого дерева, поврежденного осколками. Этот аромат перебивает гарь сожженных домов, выхлопы газов прибывающих санитарных машин, крепкий чад махорки легкораненых.

Ветки сирени в банках, колбах. В огромном, переоборудованном под госпиталь здании бывшего сахарного завода, в пахнущей хлоркой, потом и кровью полутьме, глядя на колеблющийся огонек коптилки из артиллерийского снаряда, невольно уносишься мысленно в далекий родной город.

И заново переживаешь картины довоенной жизни, которые тотчас же перекрываются ужасающей правдой того невероятного дня, когда впервые прозвучало из репродуктора страшное слово «война».

Время, сжатое в немыслимый клубок, – военное положение, в течение суток мобилизация, переоборудование родной школы в военный госпиталь, погрузившийся во тьму затемненный город, первые эшелоны с ранеными.

Невозможно привыкнуть вчерашним выпускницам медицинских училищ к нескончаемому потоку и ранам изуродованных осколками, пулями сильных мужчин, к их немыслимым страданиям, которые они пытаются всеми силами скрыть, пока в сознании.

И помнишь, как, чтобы не попасться на глаза замполиту госпиталя, при свете коптилки переписывали по очереди на маленьких листочках Псалом 90 «Живый в помощи», хранимый бережно в комсомольском билете, а потом – в партбилете, который вручили 7 ноября 1942 года.

Эвакогоспиталь после разгрома фашистов под Сталинградом стал санитарным эшелоном следовать за наступающими войсками по железной дороге и принимать раненых сразу после боев.

Неисчислимые потери на всех фронтах, ведра крови в операционных, где круглосуточно спасали жизни только несколько часов назад бывших здоровыми и жизнерадостными солдат и офицеров, получаемые похоронки на родных и близких – все это прессовалось в сознании только постоянным напряжением всех душевных сил: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

В дверной проем, завешенный армейской палаткой, врывается растерянный Пьер. Его привезли в госпиталь осенью из-под Сталинграда, ампутировали полностью правую лопатку, сшили плечо, признали негодным к строевой службе. Но этот худенький лейтенант – хореограф известного ансамбля – упросил начальника госпиталя оставить его вольнонаемным.

И в редкие минуты отдыха врачи и медсестры становились артистами. Задушевные песни, стихи, танцы и гимнастические этюды вызывали слезы и бурные аплодисменты выздоравливающих бойцов. Даже не ходячие раненые просили санитаров перенести их на носилках на концерт.

– Лида! – шепот Пьера прервался. – Буди начальника госпиталя! Связисты соседней части сказали: «Все! Конец войне! Капитуляция Германии!» Ты слышишь?

Они выбежали на улицу. В полуночной темноте от города Хатван наплывал какой-то тревожный, непонятный шум. Небо озарилось вспышками сигнальных ракет.

Вдруг автоматные очереди стали бить совсем рядом со станцией, где расположился на отдых моторизованный полк.

И стали отчетливо слышны голоса: «Ура-а-а! Победа!»

Пьер выхватил из рук опешившего солдата, охранявшего госпиталь, автомат и прямо с крыльца начал стрелять вверх.

Замполит выбежал с пистолетом и без слов присоединился к общему оркестру выстрелов. Раненые солдаты обнимались, плакали, не скрывая слез, кричали, матерились.

– Лида, присоединяйся к салюту Победы! – Пьер протянул автомат, и она, крича и плача, стала посылать к небу свою радость и боль. В память о тех одноклассниках, матери которых получили похоронки, за тех обожженных в танках мальчишек, бравших Харьков, Будапешт, за тысячи изуродованных войной судеб, за сгоревшую на костре войны молодость.

А на востоке торжественно разливалась заря первого мирного дня.

Рождественская быль

Рассказ.

Годы не властны над памятью. И иногда один штрих, незначительное слово высвечивают в воображении вдруг такую ярчайшую картину событий, свидетелем которой ты никогда не была.

На стене в нарядной современной рамке – вышитая крестиком картина: восходящее солнце над крепостными стенами старинного замка в окружении богатейшей зелени деревьев и кустарников.

А рядом – точно такого же размера вторая картина с рождественским сюжетом – на берегу замерзшего озера, на заснеженном пригорке босая девочка в легком платье сжалась от холода, пытаясь согреть замерзшие руки на груди под косынкой. В снегу – брошенная мандолина и две тоже замерзшие птахи. Этим вышитым гобеленам больше лет, чем мне. Их вышивала моя мама. И, прикасаясь к аккуратным крестикам пальцами, рассматривая очень плавные переходы света и теней на таких двух непохожих творениях ручной работы, я снова вижу склонившуюся над пяльцами маму и слышу ее голос.

Судьбе было так угодно, что она всю жизнь прожила вдали от своего родного города. Несколько раз бывала там, пока были живы близкие родственники и подруги юности. Но ветер перемен постепенно разбросал всех по огромной стране, многие ушли из жизни слишком рано.

И в один из январских вечеров, в сочельник мама рассказала об удивительном случае из своей жизни

Начало 1946 года. Госпиталь в Хатване, предместье Будапешта. Срочный приказ – командировка в Вену, чтобы получить медикаменты и оборудование для госпиталя в столице Австрии, где сконцентрировались в это время штабы и союзных войск – американцев, французов, британцев.

Старшей была назначена Мария Исааковна, врач- рентгенолог из Минска, знавшая блестяще немецкий и французский языки. Моя мама была заведующей клинической лабораторией. В помощь дали двух вооруженных солдат.

Дружба началась после знакомства в августе 1941 года, когда родителям и младшей сестренке Марии Исааковны удалось выбраться из Минска в первые же дни войны и на перекладных, иногда пешком добраться до Борисоглебска Воронежской области. И практически почти с самого начала войны обе стали работать в одном госпитале.

В результате Белостокско-Минского сражения 22 июня – 9 июля 1941 года основные силы советского Западного фронта оказались в окружении и были разгромлены, большая часть попала в плен. Советское Информбюро о сдаче Минска не сообщило. Там, в окружении пропал старший брат Марии, артиллерист Борис.

Все поезда шли переполненные по восстановленным путям. Незнакомые артиллеристы втянули двух девушек через распахнутые окошки в купе. Солдаты тоже сумели втиснуться в переполненный тамбур.

Мария сразу спросила, не встречался ли им ее брат. Узнав, что он пропал в самом начале войны, офицеры только торопливо отводили взгляды.

Сестричкам из госпиталя освободили нижнюю полку, организовали доставку кипятка на следующей станции

За окнами мелькали развалины незнакомых городков, сожженные деревья, остовы взорванных танков и машин. Рано утром проснулись, когда состав пробирался среди полуразрушенных домов Вены.

– Лида, ты знаешь, – я бросила консерваторию после первого курса и поступила в медицинский институт. Родители хотели, чтобы я была пианисткой! Но я их не послушала – стала врачом! И вот мы в городе, где родился и жил великий Моцарт! – Мария Исааковна вздохнула. – Как же все города, пострадавшие от войны, похожи друг на друга!

Лида кивнула. Их эвакогоспиталь на санитарном поезде следовал за наступающими войсками с февраля 1943 года, и на пути встречались только дымящие после недавних боев развалины и сотни раненых, которых тут же перевязывали, оперировали, сортировали, отправляли в тыл, хоронили погибших.

Ненадолго остановились в Харькове, прибыв туда на второй день после его освобождения. Клубы черного дыма над некогда цветущим промышленным городом, безлюдье. Вся огромная территория страны в руинах.

На перроне в Вене неожиданно были остановлены военным патрулем, в составе которого оказались представители союзников – американцы, французы – и наши солдаты. Предъявили своим документы, спросили, как найти комендатуру. Мария что-то спросила по-французски. Союзники отдали честь русским девушкам в военной форме, француз что-то оживленно начал рассказывать.

– Собор Святого Стефана, где венчался и похоронен Моцарт, частично разрушен, – перевела Мария, – но думаю, что мы обязательно его найдем в центре города. Надеюсь, что мой немецкий поймут венцы!

В комендатуре быстренько отметили командировки, объяснили, как найти склады с медикаментами. Отпуск по заявке госпиталя занял около двух часов. Поезд обратно отправлялся вечером. Оставили солдат охранять ящики с медикаментами, договорились, что вернутся через два часа.

Ребята, охранявшие госпиталь в Хатване, бывавшие в Вене в командировке, рассказали, что в столице расцветает «черный рынок», на котором можно обменять на тушенку и сигареты все, что тебе нужно. Предупредили, что среди местных жителей скрывается много беженцев- немцев из Чехословакии, Силезии, Восточной Пруссии, и нужно быть осторожными, не забираясь на незнакомые улицы.

Когда вышли снова на перрон вокзала, на первом пути стоял чистенький состав из приличных вагонов с табличками: «Вена – Париж». Остановились, потому что Мария вдруг предложила:

– Лидочка! Давай прокатимся в Париж? А что? Предъявим в кассу командировочные, купим билеты, австрийские шиллинги у нас есть. Тут ведь в принципе недалеко – одна ночь. И мы в Париже! С голоду не умрем – в рюкзаке тушенка и хлеб!

– Ты что, под трибунал захотела? Первый же патруль нас снимет с поезда!

– Мы скажем, что перепутали поезда! А вдруг повезет? Один день в Париже! Ты когда-нибудь могла представить, что очутишься в центре Европы – в Вене? Такой возможности нам больше никогда не представится!

– А как же наши медикаменты? Солдаты подождут два часа, а потом заявят в комендатуру о нашей пропаже!

– Мы в это время уже будем далеко! Хорошо! Возвращайся! Скажешь, что меня потеряла! А я через неделю вернусь! Привезу всем сувениры из Парижа!

– А если тебя союзники в тюрьму посадят? Примут за перебежчицу! Война ведь закончилась! Скоро нас всех демобилизуют! А что твоим родителям на Урал сообщат? Дочь решила остаться на Западе! Брат пропал! И дочь исчезла! Пошли лучше искать собор Святого Стефана!

Тихо начал моросить мелкий дождь. Состав медленно тронулся. Разговоры о демобилизации иногда перекрывались разговорами о срочной переброске госпиталя на Дальний Восток. Но приказа пока не было.

Немецкий язык Марии был сносным. Увидели центр города, где уже вовсю шла расчистка развалин, огромную, сохранившуюся после освобождения Вены 13 апреля 1945 года 136 – метровую башню Собора.

В маленькой лавочке пожилого венца неподалеку внимание привлекли картины на канве для вышивания, с очень талантливыми цветными рисунками. Не удержались, отдали по две банки тушенки за четыре одинаковые будущие гобелены.

На стихийном рынке истратили все шиллинги и купили себе по шелковому платью, туфли на каблучках, шелковое белье по заказу девчатам – медсестрам и врачам.

– Лидочка! А ведь сегодня 7 января – Рождество Христовое! Воистину нас Бог уберег от необдуманных поступков! Запомни этот день! – Мария отдала честь офицеру из комендатуры, который привел своих солдат, чтобы помогли загрузить громоздкие ящики с медикаментами в отдельное купе.

– Домой, домой! – пели колеса.

Как же надоела эта чужая земля, которую пришлось освобождать от фашистов ценой таких страшных потерь сотен тысяч отцов, братьев, сыновей и дочерей! И улетевшую юность никто никогда не вернет! И еще десятки лет будет напрягать страна все свои силы, чтобы отстроить заново города и села, дома и заводы, школы и дороги.

Какой там Париж! Отмене карточек были рады, довольствуясь самым минимумом необходимого!

А в госпитале Марию Исааковну ждал брат Борис! Ему повезло выйти из окружения и через топи и болота добраться до своих с оружием. Воевал под Сталинградом, дважды был тяжело ранен. И в госпитале его нашел запрос, которые рассылала его сестра за долгие годы войны по разным адресам.

Встретиться в мирное время подругам было больше не суждено. В начале 1958 году Мария умерла от пневмонии. Спасти в Минске ее не смогли. Хотя в письме договаривались о встрече в Москве летом.

Уходят участники Великой Отечественной войны один за другим. Их дети постарели. А вышитые картины напоминают постоянно о молодости и отваге тех миллионов погибших, кто ценой своей жизни дали нам возможность жить в мире, без войн все эти непростые годы.