Татьяна Кузовлева

Мои драгоценные дни

Овсей Любомирский

«Яков, ну вот!..»

Нет, ты полюбишь иудея…

Осип Мандельштам

А из того, чем я владею,

Не в такт спеша, не в лад дыша,

Глубокой раной иудея

Поражена моя душа.

И я понять бесплодно силюсь:

За что, за чьи навет и ложь,

Мучительно любя Россию,

Ты в пасынках при ней живешь.

И от неё не ждешь защиты.

Но, презирающий испуг,

Ты иронично и открыто

Глядишь на эту жизнь вокруг.

Своих гонителей не судишь.

Бог не простит – так ты простишь.

Но ничего не позабудешь

И в гены боль свою вместишь.

А мне, о чем бы ни молила,

Мне душу жгут сквозь образа

Глаза Иисуса и Марии —

Народа твоего глаза.

И я стою с тобою вровень.

И как бы ни была слепа,

Всей русской, всей нерусской кровью

В тебя вросла моя судьба.

И не предам, и не унижу,

Заглядывая в глубь времен,

Всего того, чем путь твой выжжен

И чем в веках он озарен.

В 12-этажном панельном доме на Малой Грузинской, подаренном писателям в 1966 году тогдашним партийным хозяином Москвы Гришиным, нашими соседями оказались замечательные – каждый по-своему – люди.

Дом – в получасе ходьбы от ЦДЛ. Это было, с одной стороны, удобно – в ЦДЛ мы бывали часто, но с другой – очень обременительно. Задержавшиеся в ЦДЛ вплоть до закрытия ресторана поэты, недопившие свое, устремлялись на Малую Грузинскую в надежде, что кто-то из жильцов вынесет им добавку. Звонили ночью в дверь и нам, и поначалу мы отдавали им водку из Володиного внушительного бара. Потом это стало утомлять, и мы решили просто выставлять на ночь поллитровку за дверь. И тут началось. Известие о нашем нововведении с быстротой молнии распространилась по ЦДЛ, и к нам устремились полчища нетрезвых собратьев по перу. Причем поллитровкой овладевали пришедшие раньше. Опоздавшие обиженно звонили и барабанили в дверь, взывая к сочувствию и состраданию. Однажды я не выдержала и, узнав голос медленно спивавшегося молодого поэта, вынесла ему початую бутылку. Он грохнулся передо мной на колени и, с возгласом «Ты святая женщина!» мгновенно выглохтал содержимое, не поднимаясь с колен. Я предусмотрительно скрылась за дверью.

Потом волна страждущих спа́ла.

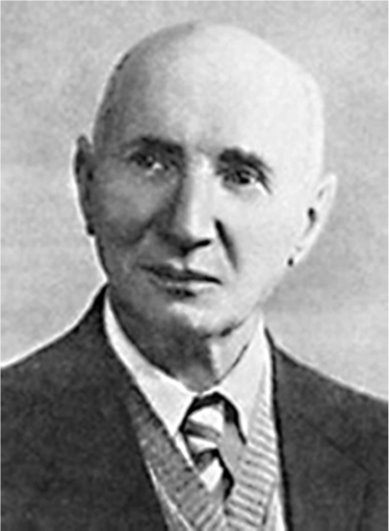

Нашим соседом напротив стал театровед Овсей Иосифович Любомирский. В свои восемьдесят лет был он костист, крепок, среднего роста, с огромными – как у грузчика – кистями рук и удлиненной кпереди головой, что делало его похожим на муравья. Жена его, композитор Ревекка Боярская, автор популярной «Колыбельной» на идиш, умерла вскоре после переезда на Малую Грузинскую. Говорили, что у неё были ампутированы ноги и что Любомирский переносил её по квартире на руках.

В поисках в Интернете его фотографии я узнала многое и о ней, и о самом Овсее Иосифовиче. А именно, что родился он в 1886 году под Киевом, окончил Киевский коммерческий институт, но после революции занялся не коммерцией, а организацией еврейского театра, изучал еврейскую классическую драматургию, писал на идиш статьи о театре и литературе. Он, по сути, стал историографом национального театра, выпустил до войны четыре книги о театре и кинематографе, а в 1938 году написал монографию о С. М. Михоэлсе. Ушёл на Великую Отечественную войну ополченцем, был ранен, после возвращения в Москву работал в Еврейском антифашистском комитете, видимо, на рядовой должности, что помогло ему избежать после разгрома ЕАКа лубянской камеры и расстрела.

Ко времени нашего соседства и почти до конца жизни он публиковал в журнале «Советиш Геймланд» («Советская Родина) на идиш очерки и эссе о забытых артистах еврейских театров на Украине и в России.

Каждое утро Овсей Иосифович, пренебрегая лифтом, с авоськой пешком спускался с 9-го этажа за продуктами и так же с нагруженной авоськой пешком неутомимо поднимался наверх. Без одышки. У него был свой секрет долголетия: тренировка сердца и ежедневный салат из пяти свежих компонентов – капусты, моркови, яблока, зелёного лука и петрушки. А летом – непременно стакан земляники. Благо Тишинский рынок – рядом. Но была и еще одна немаловажная для него составляющая здорового образа жизни – интимная, открывшаяся соседям несколько позже.

А пока – Овсей Иосифович, похоронив жену, живет довольно уединенной жизнью, утром отправляется на рынок или за кефиром (от нашей помощи он решительно всякий раз отказывается, хотя для мужа и для меня захватить лишнюю бутылку кефира и несколько овощей вдобавок к своим продуктам было несложно). Днем, проходя мимо его двери, мы слышим стук пишущей машинки. А вечером в аккуратном сером костюме и старомодном галстуке он неизменно отправляется пешком в Центральный дом литераторов – на одно из мероприятий, причем, как я заметила, садится всегда в первый ряд. Вероятно из-за слуха.

Как-то он позвонил нам в дверь и, не переступая порога, доверительно глядя мне в глаза, спросил с неискоренимой еврейской интонацией:

– Скажите, а ваш муж до-ома?

– Да, конечно, проходите.

– Нет, нет, – поспешно ответил он, отступая к своей двери. – Я зайду в другой раз.

Я удивилась, рассказала мужу, обладавшему ярко выраженной волжской внешностью, даже с некоторой татароватостью в скулах. Он подумал и нашёл такое объяснение:

– Понятное дело, он принимает меня за антисемита. Ничего, всё утрясется.

На следующий день Любомирский позвонил в дверь снова, мужа дома не было, и он переступил порог. В руках у него были шерстяные перчатки. Он протянул их мне:

– Могу ли я попросить вас заштопать их – мне трудно вдеть нитку в иголку…

Через полчаса я вернула ему заштопанные перчатки и получила в ответ благодарную улыбку.

В следующий раз он тоже позвонил в дверь, когда Володи не было дома:

– У меня к вам просьба. Не могли бы вы сохранить на лето моё зимнеё пальто? Я боюсь, что его поест моль… – и, немного пожевав губами, добавил: – Раньше я ловил её вот так! – он стремительно очертил правой рукой полукруг в воздухе, ловко сжав на излете ладонь в кулак, и вздохнул: – Теперь не получается…

Я сшила для его пальто чехол из простыни, оно провисело в нашем шкафу до следующей зимы без изъянов и в этом же простынном чехле было возвращено владельцу.

А потом произошло событие, которое реабилитировало мужа в глазах соседа.

Однажды глубокой ночью у Овсея сломалась пишущая машинка. В попытке починить её он уронил со стола блюдце, поранил руку, кровь не останавливалась, а он не мог самостоятельно перевязать рану. На часах – три утра. На нашей лестничной площадке только из-за нашей двери доносится стук пишущей машинки.

Наутро я узнала, что Володя провел в квартире Любомирского остаток ночи, перевязал тому руку, с трудом починил пишущую машинку (её каретка ходила в обратную сторону – справа налево, ведь сосед писал и печатал только на идиш), а потом они вместе пили чай и разговаривали о жизни, причем выяснилось, что Овсей Иосифович не только знает несколько иностранных языков, но читает на древнееврейском Ветхий Завет. Оставить переволновавшегося старика одного муж не счел возможным. Лишь после чаепития, когда рассвело и сосед немного успокоился, Володя вернулся домой. Все подозрения в антисемитизме с него были сняты.

Как-то днем возвращаемся мы с мужем домой и видим издалека: у нашего подъезда стоит «скорая», а из подъезда медики выводят под руки Любомирского и усаживают в машину.

Мы ускорили шаги, чтобы узнать причину, но не успели – «скорая» плавно тронулась с места и умчалась. Тревога возросла, когда, поднявшись на свой этаж, мы увидели наколотый на ручку Овсеевской двери большой лоскут серой оберточной бумаги, на котором крупными буквами неровно было выведено: «Яков, ну вот!» – с огромным восклицательным знаком.

Номер телефона Якова, который примерно раз в две недели навещал соседа, никто на нашей лестничной площадке не знал. И потому, услышав, как кто-то отпирает дверь Любомирского, мы окружили Якова, чтобы узнать, что с соседом и что означает его записка.

– Ох, – вздохнул опечаленный Яков, – кажется, микроинфаркт. А я ведь его столько раз предупреждал, что это добром не кончится…

Из дальнейшего разговора выяснилось, что Овсей Иосифович, разменяв девятый десяток, был свято уверен, что для поддержания жизненного тонуса ему необходимы регулярные, хотя и со значительными интервалами, любовные свидания с одной сорокалетней дамой. Это и был шестой компонент его секрета долголетия…

К несчастью, мудрый Яков оказался прав. Наколотая на дверную ручку записка констатировала грустный итог последнего свидания: Яков, ну вот!

Другой наш сосед, ненамного младше Любомирского, тут же на лестничной площадке строго предупредил свою седенькую аккуратненькую и послушную жену:

– Верочка, я запрещаю тебе открывать дверь этому хулигану, когда меня нет дома!

Вернувшись из больницы, Овсей Иосифович по-прежнему отказывался от моих кефирных и других продовольственных предложений, но деликатно попросил:

– Пожалуйста, стучите мне по утрам погромче в дверь, когда отводите дочку в детский сад, а я буду отвечать: «я жив»…

Что я и делала: громко барабанила в его дверь и как можно громче произносила: «С добрым утром!». И не отходила, пока не услышу: «Я жи-ив!». От этого ответа всякий раз больно сжималось сердце.

Постепенно могучий организм Любомирского поставил его на ноги настолько, что сосед начал даже проявлять некоторую игривость. Скажем, поднимаемся мы в лифте втроем с ним и моей золовкой, полной, смуглой и белозубой сорокалетней Дашей, приехавшей к нам погостить из заволжской деревни с экзотическим названием Верхняя Грязнуха. Лифт тесный. Даши много. Стоим впритирку друг к другу. Худощавый Овсей, прижатый к стенке кабины Дашиной монументальностью, «плывет» на глазах и восхищенно шепчет: «Богиня плодородия!».

В другой раз, встречая меня возле лифта, хитро спрашивает:

– Я интересуюсь, ваш папа ещё жи-ив?

– Да, – недоуменно отвечаю, – а почему вы спрашиваете, Овсей Иосифович?

– Нет, ничего особенного, – пожимает он плечами, – просто мне нравится ваша мама. Она всегда такая жизнерадостная… – и вздыхает.

Что и говорить, мама была и впрямь – даже с годами – жизнерадостной и красивой женщиной. Горячая кровь далеких кавказских предков ещё долго бурлила в ней. Даже когда папы уже не стало, а ей пошёл восьмой десяток.

И вот в квартире соседа появилась высокая статная русоволосая женщина, лет шестидесяти пяти. Миловидная. От неё веяло здоровьем, хозяйственностью и доброжелательностью. Имени её я, к сожалению, не сохранила. Ну, скажем, – Марья Ивановна.

Спустя несколько месяцев, весной, сосед позвонил нам в дверь и с порога торжественно объявил, что хочет зарегистрироваться с Марьей Ивановной, которая очень старательно ухаживает за ним, а в случае его внезапной смерти может оказаться без крыши над головой. А так ей – за её доброту и внимание – останется его однокомнатная квартира. В подробности её судьбы он не вдавался, да и мы не расспрашивали. Был назначен день и час регистрации, мы были приглашены свидетелями в загс.

С утра я побежала за цветами к Белорусскому вокзалу. Муж выйти из дома не мог – у него нарывало ухо, и он тихо постанывал, вертя головой по подушке. А я в полной готовности сидела в прихожей перед входной дверью с большим букетом.

На звонок Овсея я вышла с цветами, сияя, что должно было, как мне казалось, подчеркнуть радостность такого события, как бракосочетание. Однако Овсей Иосифович моей восторженности не разделил, а напротив – нахмурился и, косясь на букет, посоветовал:

– А это, деточка, лишнее. Оставьте дома.

К загсу мы двинулись вчетвером. Кроме жениха и невесты были два свидетеля, оба со стороны Овсея Иосифовича – столь же немолодой и очень похожий фигурой и ростом на него архивариус, тоже еврей (и снова имя и отчество память не удержала), и я. Как выяснилось потом, другие соплеменники Овсея не приняли приглашения, поскольку он вступил в смешанный брак. А вот архивариус сразу вызвал мою симпатию – он Овсея не обидел и по-мужски поддержал. К месту оказалась и я.

Итак, мы двигаемся вчетвером попарно к загсу. Накрапывает мелкий дождик. Овсей Иосифович и архивариус идут в первой паре под огромными черными зонтами, оба в галошах и черных костюмах. Со стороны можно предположить, что – ну, никак не на бракосочетание…

Мы с невестой следуем второй парой. Я семеню с ней под ручку, немного смущаясь оттого, что моя рука плотно зажата между её мягким боком и полной грудью. И, поскольку я приглашена женихом, совершенно искренне его нахваливаю: какой он деликатный, интеллигентный, энциклопедически образованный и аккуратный человек, какой хороший сосед и т. д. и т. п.

С Марьей Ивановной я стараюсь идти в ногу, но она шагает более широким шагом, при этом одобрительно кивая на каждый эпитет в адрес будущего супруга. И когда я замолкаю, с чувством подхватывает:

– Да, Овсей Иосифович – замечательный человек. И деликатный. Вы все правильно сказали. И к жизни у него интерес есть. Ведь вот каждый вечер ходит он в этот ваш ЦДЛ на разные представления. А когда вернется, – я его покормлю, искупаю, уложу в постель – и заснет он тихо-тихо. Даже не храпит…

И после паузы Марья Ивановна благоговейно заключает:

– …как будто умер!..

Он умер спустя два года после нашего переезда на Преображенку – в 1977 году.

Евгения Ласкина

Единственная встреча

* * *

Узка, как продолжение дороги,

Журнальная коморка. Ералаш

Бумажный. Я застыла на пороге:

Влететь сюда – немыслимая блажь!

И не было той птицы несуразней:

Застенчива, немыслимо худа,

Как смертник ждет неотвратимой казни,

Дрожа, ждала я Вашего суда.

Взгляд отмечал над шторой паутину.

Но слух – он ждал со страхом Ваших слов.

За них, помогших распрямить мне спину,

Целую Вас почтительно и длинно,

Как Вам писал когда-то Смеляков.

Границы нет меж ближних и меж дальних.

Одна из тех, кто Вами был согрет,

Я этим поцелуем благодарным

Вас воскрешаю через много лет.

И вижу Ваше ясное свеченье,

И смуглое прекрасное лицо.

Окно. Арбат. И чувство притяженья.

И родственности тайное кольцо.

«…люди такой красоты, ума, терпимости рождаются редко, и когда умирают, остаются в тех, кто ещё жив, и в тех, кто потом будет жить».

Александр Межиров – Е. С. Ласкиной. 25.03.91

Счастлив тот, кто встречал на пути светозарные души. Светозарность – свойство врожденное. И выборочное – как музыкальный слух. Бывает, что она возгорается тем ярче, чем темнее и глуше фон вокруг нее. Но и на освещенном фоне зрима и ощущаема.

В журнал «Москва» я пришла со своими ранними стихами, кажется, в 60-м.

Пришла – к маленькой, смуглолицей женщине, с удивительно добрыми глазами.

В таких глазах всегда библейское свечение.

Пришла, зная: Евгения Самойловна Ласкина. Редактор поэзии. Вторая жена Константина Симонова, стихи которого я знала наизусть.

Пришла, ещё не зная: сколько поэтов подпадало под её обаяние. Это выяснилось гораздо позже. А тогда, едва ступив на порог её узкой и длинной, как мне показалось, комнаты, я была остановлена вскинутым на меня взглядом. Впоследствии я не раз вспоминала этот взгляд и не могла объяснить себе, что за притяжение было в нем. А ведь именно на притяжение этого взгляда, на его теплоту и магнетизм шли многие именитые современники – прозаики, поэты, артисты. Но и вовсе не именитые и мало кому известные. И уносили в себе толику этого тепла.

Алексей Симонов, кинорежиссер, прозаик, президент Фонда защиты гласности, в книге «Парень с Сивцева Вражка», пишет в ней о своей матери: «Были два типа редакторов. Редактор-начальник и редактор-соучастник. Она выбрала себе позицию соучастника и оставалась ей верна все последующие двенадцать лет, пока… за это её из журнала не вышибли».

Какие надписи оставляли ей на своих книжках авторы, какие письма писали… Я бы, наверное, никогда не прочитала ни эти книжные – на титулах – слова благодарности, и уж тем более не прочитала бы несколько писем, ей адресованных, если бы не автобиографическая книга А. Симонова, которая сама – как «теплая варежка» не только детства, но – что гораздо важнее – человеческой души. Книга – о дедах и бабках его, о родителях и их окружении. О себе самом.

Евгения Ласкина с сыном Алексеем Симоновым. 1945

С разрешения автора я приведу три письма из этой книги, адресованные Евгении Самойловне Ласкиной.

Три письма – три имени. Три абсолютно разных человека и три разные судьбы: Владимир Луговской. Ярослав Смеляков. Владимир Корнилов.

Двум из них выпали репрессивные 30–40-е, военные «сороковые-роковые» и сложные пятидесятые. Третьему досталось диссидентство шестидесятых и последующих лет.

По-разному каждый из них жил и выживал в мясорубке своего времени, которое я не берусь судить. Подлинный Судья – один на всех – Господь Бог.

Каждому из троих досталась своя дорога к Истине. Та самая, над которой – что бы ни случилось – сияет незакатно и спасительно женская светозарность.

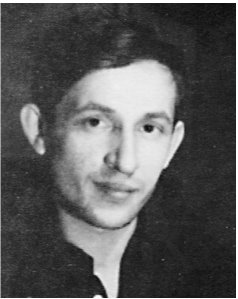

Владимир Луговской – это пронизанная свежестью дороги «Песня о ветре», это парящая под романтическим сводом молодости «Курсантская венгерка», это очень человеческое – «Медведь»…

Владимир Луговской – сильный, волевой, мохнатобровый, с военной выправкой. Такой – живет, не сгибая спины, такой – защитит от любой беды и страну, и младенца, при таком – любая слабость позорна и любая ложь смертна. Так казалось.

Кто посылает нам испытания – Бог или Дьявол? А может, и тот и другой – немыслимы друг без друга, неразделимы? Как не разделимы дневной свет и ночной мрак.

Первое испытание в судьбе Луговского – год 1937-й. Разгар Большого террора. Среди сотен расстрелянных – священник Павел Флоренский, скульптор Н. Бруни, поэты Павел Васильев, Ильяс Джансугуров, Николай Клюев, Борис Корнилов, Николай Олейников, Иван Приблудный, Галактион Табидзе…

Из дневника Александра Константиновича Гладкова (1912–1976), киносценариста, драматурга, автора пьесы в стихах «Давным-давно», лауреата – за нее – Сталинской премии, получившего лагерный срок в 1948-м за «хранение антисоветской литературы», дружившего с В. Э. Мейерхольдом, не отрекшегося от него в самые трудные годы и ставшего его биографом:

«20 апреля <1937>

В № 2-м “Молодой гвардии” стихи Владимира Луговского о последнем процессе. Там есть такие строки: “Душно стало? Дрогнули коленки? / Ничего не видно впереди? / К стенке подлецов, к последней стенке! / Пусть слова замрут у них в груди”… Что бы после ни писал Луговской, ничего не смоет подлости этого стихотворения, невиданного в традициях русской поэзии…»

(Из книги: Между молотом и наковальней. Союз советских писателей СССР. Документы и комментарии. Т. 1. 1925 – июнь 1941 г. М.: РОССПЭН, 2010. С. 651.)

Владимир Луговской

Этот тяжелый – в прямом и переносном смыслах – том мне подарили в РГАЛИ в год его выхода. Как прав, как точен был киносценарист Яков Костюковский, обронивший однажды: «Надо загодя думать о чистоте некролога!».

В 1961-м, ошеломлённая стихами Луговского, я зашла на один из семинаров поэзии в Литературный институт. Знала: в тот день поэт Сергей Смирнов, учившийся до 1940 года на вечернем отделении Литинститута на семинаре Луговского, будет рассказывать о своём наставнике: о том, с каким восхищением слушали его стихи студенты, как жадно впитывали в себя его мужественные интонации, как не сомневались в том, что если грянет война, он одним из первых встанет в строй. И мысли ни у кого не было, что после первых дней, проведённых на фронте, он устремится в Ташкент, в «самое пекло», как зло острили в военное время о таких вот – сломленных духовно, напуганных, потерявших себя…

Спустя полвека после победы Евтушенко напишет в антологии русской поэзии «Строфы века» (Минск – Москва: Полифакт, 1995):

«Во время войны Луговской оказался в глубоком кризисе – моральном и литературном. «Бровеносец» советской поэзии, как шутили о нем, оказался не слишком бронированным. Выбрался он из этого кризиса своими последними книгами – “Солнцеворот”, “Синяя весна”, “Середина века”, где раскрылась бездна не известных никому возможностей поэта. “Алайский рынок”, где Луговской исповедуется, стало одним из ошеломивших меня подарков нашего литературного наследия. Он был добрейшим, гостеприимнейшим воспитателем молодых поэтов».

В «Алайском рынке» – его исповедь. Суд над собой.

…Что мне сказать? Я только холод века,

А ложь – моё седое остриё.

…Сижу холодный на алайском рынке

И меры поднадзорности не знаю.

И очень точно, очень непостыдно

Восходит в небе первая звезда.

Моя надежда – только в отрицанье.

Как завтра я унижусь – непонятно.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Я видел гордости уже немало,

Я самолюбием, как чёрт, кичился,

Падения боялся, рвал постромки,

Разбрасывал и предавал друзей,

И вдруг пришло спокойствие ночное,

Как в детстве, на болоте ярославском,

Когда кувшинки жёлтые кружились

И ведьмы стыли от ночной росы…

И ничего мне, собственно, не надо,

Лишь видеть, видеть, видеть, видеть,

И слышать, слышать, слышать, слышать,

И сознавать, что даст по шее дворник

И подмигнёт вечерняя звезда.

Опять приходит лёгкая свобода.

Горят коптилки в чужестранных окнах.

И если есть на свете справедливость,

То эта справедливость – только я.

1942–1943, Ташкент

Точнее о суде совести не скажешь.

Летом 1955 года датировано письмо Луговского Евгении Ласкиной из Сходни в Москву. Кто писал это нежное письмо – безжалостный обвинитель несчастных жертв, или сломленный окружающей холодностью поэт, или переживший многое на пути к своему нравственному возрождению немолодой человек, цепляющийся за спасительную память о маленькой женщине, одарившей его своей симпатией и дружбой?

«Дорогой дружок Дженни!

Очень обрадовался, когда услышал от тебя, что возвращение твоё будет в конце августа.

У меня сейчас слишком большое горе (речь идет о самоубийстве А. А. Фадеева. – Т. К.), чтоб я мог особенно связно писать. Александр Александрович был самым лучшим, благородным, преданным и обаятельным другом в моей жизни, и другого такого в системе нашей солнечной и галактической мне не отыскать. Ты хоть сама с ноготок, но очень мудрая и всё понимаешь. Потом, это ещё большое горе моего дома.

В общем, я брожу в центре русской природы и размышляю о жизни и смерти, о творчестве и об истории, а больше всего о том, как всё проходит мимо и исчезает. Работаю над гослитовским изданием. Вообразил, что ты, маленькая моя, пойдешь по горам и ущельям, и завидую тебе.

Ты такая родная и милая. Мы все испытали за 19 лет со времен желтого дрока – и горе, и радость, настоящие трагедии, встречи и разлуки, все виды жизненных перемен, а я всё так же рад слышать “хэллоу” по телефону, рад тому, что ты живешь на свете, рад тому, что я тебя верно люблю и что ты всегда останешься для меня дорогой и трогательно милой.

Вспоминаю всё, что связано с тобой, а это очень, очень много. И главное – не разбегаться в разные стороны, быть вместе на всю жизнь. Ты-то мне очень нужна. Это очень, очень по-хорошему. Ну, до свиданья, буду ждать. Да будет лёгок твой горный путь. Целуй Алексея. Тебя целую и обнимаю 1000 раз и остаюсь твоим верным трубадуром. Напиши чего-нибудь – две строки, сюда или на Лавруху (Лаврушинский переулок. – Т. К.) (кв. 98). Ещё раз нежно целую. Надо чаще, чаще видеться».

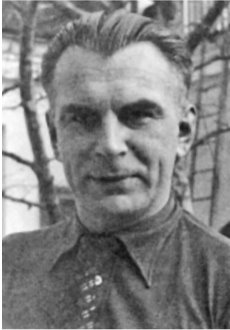

Автор другого письма – Ярослав Смеляков, «талантливейший и несчастнейший поэт» (Евтушенко), которому было отмерено три лагерных срока. С короткими промежутками они забрали у него почти два десятилетия жизни.

Ярослав Смеляков

Автор твердившихся взахлёб многими и многими моими ровесниками, да и не только ими, – «Любки Фейгельман», «Хорошей девочки Лиды», «Зимней ночи» (Когда открываются рынки, / у запертых на ночь дверей / с тебя я снимаю снежинки, / как Пушкин снимал соболей), «Милых красавиц России», «Если я заболею», «Манон Леско»; позднее – автор пронзительной «Жидовки»…

В 30-х годах ХХ века многие ставили рядом три талантливых поэтических имени: Ярослав Смеляков, Павел Васильев, Борис Корнилов.

Первому аресту Смелякова в 1934 году предшествовала (а может, сыграла свою злую роль, стала поводом) статья Горького «О литературных забавах», в которой он соединил имена Смелякова и Павла Васильева, считавшегося ярким и талантливым певцом семиреченского казачества и отличавшегося довольно буйным, непредсказуемым нравом, что могло их сближать – Смелякова и Васильева. Рассказывали, что однажды в подпитии, купив на рынке коровье вымя, он засунул его в брюки и принародно, под испуганные женские визги на улице вытягивал на ходу поочередно по одному соску из прорехи и широким отчаянным жестом отсекал его заранее приготовленной бритвой, восклицая: «Эх, жизнь!..».

В статье писалось: «…на характеристике молодого поэта Яр. Смелякова всё более и более отражаются личные качества поэта Павла Васильева. Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы. Политически (это не ново знающим творчество Павла Васильева) это враг… и мне понятно, почему от Смелякова редко не пахнет водкой и в тоне Смелякова начинают доминировать нотки анархо-индивидуалистической самовлюбленности, и поведение Смелякова всё менее и менее становится комсомольским…».

Третьим поэтом в этом содружестве был волжанин Борис Корнилов, муж Ольги Берггольц, которого щедро хвалили за «Песню о встречном» (моим любимым корниловским стихотворением была и остается «Соловьиха»).

Но и «Песня о встречном» не уберегла Корнилова от расстрела в том же 1937 году, хотя потом она звучала многие десятилетия после гибели автора. В том же 1937-м был арестовал и расстрелян Павел Васильев, а Ярослав Смеляков – один из «трех витязей стиха» – тогда же возвратился после первой отсидки. Её причину толкуют по-разному.

Прозаик, биограф Смелякова Анатолий Васькин считает, что, узнав об убийстве Кирова, Ярослав Васильевич неосмотрительно заметил: «Теперь пойдут аресты, пострадает много невинных людей». Евгений Евтушенко называет иную причину, правда, на мой взгляд, сомнительную: «Смеляков публично справил малую нужду на портрет Сталина».

Позднее Смеляков написал о судьбах друзей и о своей судьбе:

Мы шли втроём с рогатиной на слово

и вместе слезли с тройки удалой —

три мальчика,

три козыря бубновых,

три витязя бильярдной и пивной.

Был первый, точно беркут на рассвете,

летящий за трепещущей лисой.

Второй был неожиданным, а третий —

угрюмый, бледнолицый и худой.

Я был тогда сутулым и угрюмым,

хоть мне в игре

пока еще – везло,

уже тогда предчувствия и думы

избороздили юное чело.

А был вторым поэт Борис Корнилов, —

я и в стихах и в прозе написал,

что он тогда у общего кормила,

недвижно скособочившись, стоял.

А первым был поэт Васильев Пашка,

златоволосый хищник ножевой —

не маргариткой

вышита рубашка,

а крестиком – почти за упокой.

Мы вместе жили, словно бы артельно.

но вроде бы, пожалуй что,

не так —

стихи писали разно и отдельно,

а гонорар несли в один кабак.

По младости или с похмелья —

сдуру,

блюдя всё время заповедный срок,

в российскую свою литературу

мы принесли достаточный оброк.

У входа в зал,

на выходе из зала,

метельной ночью, утренней весной,

над нами тень Багрицкого витала

и шелестел Есенин за спиной.

…Второй наш друг,

ещё не ставши старым,

морозной ночью арестован был

и на дощатых занарымских нарах

смежил глаза и в бозе опочил.

На ранней зорьке пулею туземной

расстрелян был казачества певец,

и покатился вдоль стены тюремной

его златой надтреснутый венец.

А я вернулся в зимнюю столицу

и стал теперь в президиумы вхож.

Такой же злой, такой же остролицый,

но спрятавший для обороны – нож.

Вот так втроём мы отслужили слову

и искупили хоть бы часть греха —

три мальчика,

три козыря бубновых,

три витязя российского стиха.

Первому следователю своему Смеляков адресовал послание, которое было напечатано только после смерти поэта:

В какой обители московской,

в довольстве сытом иль в нужде

сейчас живёшь ты,

мой Павловский,

мой крестный из НКВД?

. . . . . . . . . . . . . . . .

Я унижаться не умею

и глаз от глаз не отведу,

зайди по-дружески скорее.

Зайди.

А то я сам приду.

Второй срок он отбывал в одном из карельских лагерей – тоже по доносу. Там и застала его советско-финская кампании 1939–1940-х годов, когда финны, оккупировав Карелию, определили его работать на ферме как военнопленного. К бывшим пленным в СССР отношение было отнюдь не сочувствующее – после освобождения должен был жить Ярослав Васильевич не в Москве.

Третий, последний арест он предчувствовал.

Анатолий Васькин пишет: «Однажды, будучи в подпитии, он подсел к двум малоизвестным поэтам, один из которых прочитал Смелякову свои стихи о Сталине. А Смеляков возьми и ляпни: “Почему у тебя о Сталине плохие стихи, а о Ленине хорошие?” Этого было достаточно, чтобы два поэта-собутыльника написали на Смелякова донос. Почему сразу оба? Дело в том, что если бы один из них промолчал, то из свидетеля сразу бы превратился в обвиняемого за то, что не донёс».

Кажется, в книге воспоминаний Ваншенкина есть эпизод, относящийся к тому же дню. К Смелякову домой пришли Ваншенкин и Винокуров. Выпили. Смеляков сильно нервничал, полагал, что за ним следят. Попросил Винокурова выглянуть в окно – не стоит ли «топтун» под окнами. Винокурову, с его небольшим ростом и уже тогда хорошо обрисованным животом, пришлось лечь на подоконник и свесить голову, чтобы разглядеть, есть ли кто-нибудь у подъезда.

Смеляков неожиданно громко крикнул ему:

– Только не блевать!

Арестовали Смелякова в тот же вечер, как только Ваншенкин и Винокуров ушли. Видимо, арестовывавшие не хотели лишних свидетелей и лишней мороки с протоколами…

Судили поэта по зловещей 58-й как врага народа (25 лет лагерей, практически – пожизненно). Вряд ли выжил бы. Помогла смерть «вождя всех времен и народов».

В 1955 году его, вышедшего после третьей отсидки в Инте, на перроне встречал Михаил Луконин, который снял со Смелякова лагерную телогрейку и надел на него свой кожаный пиджак. Этим пиджаком Ярослав Васильевич очень дорожил.

Мрачноватая насупленность вечного зэка Смелякова – такая же, как на лагерных снимках Солженицына.

Удивляться ли этой зэковской смеляковской хмурости, иногда желчности, грубости, для которых иной раз достаточно было одной спорной фразы, не к месту сказанного слова, не вовремя раздавшегося телефонного звонка.

Когда ему, заведовавшему отделом поэзии в «Дружбе народов», в день смерти Вероники Тушновой позвонил бывший комсомольский работник, чтобы узнать о судьбе своих стихов, Смеляков глухо и раздельно произнес: «Сегодня умерла Вероника Тушнова», – и повесил трубку. Автор снова набрал телефон мэтра – о смерти Тушновой он уже слышал, а вот как с его стихами… Тем же низким голосом, но более раздраженно Смеляков повторил: «Сегодня умерла Вероника Тушнова!». И снова – теперь уже резко – опустил трубку на рычаг. Когда же автор позвонил в третий раз, Ярослав Васильевич его послал на… Тугодумный автор страшно обиделся и всё пытался выяснить у завсегдатаев ЦДЛ, почему Смеляков его послал, – он ведь только хотел о своих стихах спросить…