Татьяна Кузовлева

Мои драгоценные дни

Как-то в конце 60-х в Пестром зале ЦДЛ Смеляков сидел за соседним со мной столиком в окружении нескольких молодых поэтов – студентов Литературного института. Они читали ему свои стихи и ждали его суда. Он бурчал что-то о том, что настоящих поэтов не осталось, разве что только он да вот, может быть, они, молодые. Все остальные, как он выразился, – г-но. Один из студентов вскоре распрощался и ушёл. Смеляков проводил его колючим взглядом: «Этот – тоже г-но!» Потом поднялся второй собеседник, третий, четвертый – и вслед каждому звучало то же самое. Когда же ушёл последний, Смеляков допил водку и подвел нерадостный итог общения с «молодыми дарованиями»: «А в общем, все они г-но. Один я…».

Но какой нежностью дышат стихи Смелякова о женщинах! Эта нежность, наверное, запрятанная в самой глубине обожженного и измученного лагерями сердца, позволяла душе оживать, едва почувствовав воздух свободы. Нежность и бережность – может быть, чуть более осторожные, чем в стихах, – пульсируют в его письме к Евгении Самойловне Ласкиной.

«Милая Женечка (надеюсь, мне после воскрешения разрешено обращаться к Вам с нежной фамильярностью), милая Женечка – Вы меня обрадовали и огорчили своим письмом. Обрадовали гораздо больше, чем огорчили. Главное дело, Вы пишете, что я, наверное, и не вспомнил о Вас ни разу. Грубая ошибка. Я вспоминал о Вас, пожалуй, не реже, чем Вы. У меня отличная память, я даже помню, как Вы записывали мой стишок про девочку Лиду. Интересно, потеряли ли Вы его? По-моему – нет. И Вы далеко не “не привлекательно” выглядели в моих воспоминаниях; скорее, я сам сделал несколько неловкостей, если не по отношению к Вам, то в Вашем присутствии. Кстати, раз уж пошло на воспоминания, то у меня однажды болела голова, и Вы гладили мою голову – это было замечательное средство от головной боли. У нас его нет сейчас и когда ещё оно будет? Я спрашивал о Вас у единственного человека из довоенного мира, которого мне пришлось увидеть, – у Сергея Васильева. И он сообщил, что Вы на Уральском заводе прекрасно работали и даже награждены медалью, что меня обрадовало. Но я понял его так, что Вы и сейчас там. Оказывается, нет. Вы у себя в семье, сын Ваш наверно стал уже гигантским ребенком – он был велик по-старинному ещё тогда, в 41 году. Меня растрогало, что Вы даже помните день моего отъезда. Спасибо Вам, дорогая. Я мало изменился за это время, хотя внешне, наверно, постарел: у меня нет ни потребности, ни возможности заглядывать в зеркало. Стал опытнее тем тяжелым опытом, свойственным не поэтам, а людям иного порядка, и все-таки остался поэтом – очевидно, это во мне неистребимо. Сейчас я пишу свою большую вещь – повесть в стихах. Кажется, получается – и это вся моя радость. Пишу урывками, но пишу. Когда окончу, пришлю экземпляр Вам – читайте и не забывайте меня. Я все-таки этого стою. Мне хотелось бы, чтобы Ваше письмо было не последнее. Я рассчитываю на длинную переписку. Я не писал почти никому, кроме матери (послал одну открытку в «Знамя»). Не хотелось писать. А Вам почему-то захотелось, и я сразу же взялся за ответ. Хоть за это простите мне мои прегрешения. Ну, будьте здоровы и энергичны. Авось, мы с Вами ещё встретимся. Это было бы прекрасно! Вот и Вам один восклицательный знак в ответ на Ваши, моя милая. Целую Вас почтительно и длинно.

Ваш Ярослав».

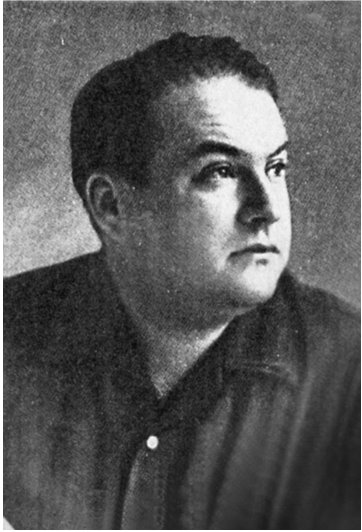

Владимир Корнилов

И вот – Владимир Корнилов, автор третьего отобранного мной письма к Евгении Самойловне Ласкиной. Трижды исключавшийся из Литинститута за «идейно-порочные стихи», он в хрущёвскую «оттепель» пишет повесть в стихах «Заполночь» – о сталинских ночных арестах, – помеченную 1958–1960 годами и ходившую по-самиздатовски в списках.

Сейчас, когда я думаю о его судьбе, мне кажется, что он из тех, кто чуть ли не от рожденья ощущает в себе оголенный, как провод под током, нерв гражданской совестливости и человеческой порядочности.

Если бы я отважилась написать портрет Владимира Корнилова его же стихами, я бы нашла множество цитат, но остановилась бы возможно на этих:

Смутные годы —

Ты им судья.

Муки свободы —

Выбор себя…

Подумав, добавила бы:

Это высшее в мире геройство

Быть собой и остаться собой.

Устоять средь потока и ветра,

Не рыдать, что скисают друзья,

И не славить, где ругань запретна,

Не ругать там, где славить нельзя.

И подвела бы черту:

Я устал от минут роковых

И от прочей торжественной дичи.

Мёртвым – почести. Но для живых

В незаметном сокрыто величье.

Последняя цитата интонационно перекликается со строками Владимира Соколова:

Я устал от двадцатого века,

От его окровавленных рек.

И не надо мне прав человека —

Я давно уже не человек.

Но оттенки там и тут разные.

Соколовское, не менее выстраданное «И не надо мне прав человека – / Я давно уже не человек» – осиновый кол, вбитый в могилу века-Иуды. Путь оборван. Смирись. Живи с этим смирением, сколько сможешь. Если сможешь.

Разность позиций. Разность характеров.

Для Корнилова главное – это «В незаметном сокрыто величье»: несмотря на пир во время чумы, – движение в сторону жизни, в сторону сопротивления, без погони за почестями и славой, без лишнего шума. Молча. Стиснув зубы.

Впервые прочитала стихи Владимира Корнилова в 1961 году в доставшемся мне в студенческие годы по счастливому случаю альманахе «Тарусские страницы» – это была поэма «Шофёр», которую потом не находила ни в одном его сборнике и немногие строки из которой помню до сих пор – о вспышке дорожной страсти шофера к случайной попутчице: «И пошла рука, как Мамай, / На ходу обрывая пуговицы…».

В том самом альманахе, теперь зачитанном до ветхости, – с незабываемыми строчками Цветаевой, Заболоцкого, Коржавина, Николая Панченко, Самойлова, Штейнберга, Слуцкого, Винокурова; с прозой Окуджавы, Максимова, Балтера, Паустовского…

В том самом альманахе, из-за которого незамедлительно были остановлены типографские станки, дабы не допечатывать тираж, и подвергнуты партийной расправе все, кто был причастен к выпуску крамольного (необычайно талантливого и столь же необычайно смелого даже для «оттепели»!) издания, а новому руководству Калужского издательства вменялось в обязанность впредь «расширить авторский состав за счёт новаторов производства и специалистов промышленности, сельского хозяйства и культуры».

1964 год для Корнилова – год двойной удачи: выходит первый сборник стихов «Пристань» и Анна Ахматова пишет ему рекомендацию в Союз писателей: «…Своя интонация и свой путь в поэзии – явления совсем не такие частые».

У него свои нравственные правила, поступаться которыми он не может и не хочет: подписывает множество писем в защиту арестованных диссидентов А. Гинзбурга и Ю. Галанскова, неправедно осуждаемых писателей Юрия Даниэля и Андрея Синявского.

Но ещё до этого его престают печатать, и хотя второй сборник «Возраст», пусть и обкарнанный цензурой, всё же успевает выйти, дальше – всё глухо: стихи, повести «Без рук, без ног», «Девочки и дамочки», романы «Демобилизация» и «Каменщик, каменщик» цензура не пропускает ни в один журнал. Из Союза писателей Корнилов изгоняется.

Устав бесплодно предлагать прозу на родине, он печатает её в «антисоветских» «Гранях» и «Континенте», становясь в открытую неудобной и опасной фигурой для власти.

И власть незамедлительно реагирует: лишенный любого вида литературного заработка (даже переводы – и те под чужими именами – это поддержка друзей), он работает уборщиком снега, чтобы милиция не привлекла его за тунеядство. Почти на два десятилетия он оказывается среди тех обреченных Системой на изгойство, кто, оставаясь порядочными, молчаливыми, не трубившими на каждом перекрестке о своих мытарствах, —

Работали без надежды

В безденежье и в неволе.

Эти безвыходные для него годы семью, где подрастала дочка Даша, кормит в основном его жена Лара (Лариса Георгиевна) Беспалова, редактор отдела прозы журнала «Новый мир». Владимира Корнилова вызывают в милицию, предлагая эмигрировать: «Все люди вашей судьбы уезжают»…

Но вот – перестройка, почти эйфория. Свобода…

Я надеюсь на гласность,

На неё на одну…

Корнилова начинают издавать – печатают книгу за книгой, стихи и прозу, книгу о русской лирике «Покуда над стихами плачут». Однако, как всякое подобное состояние, эйфория сменяется разочарованием. А свобода…

Я ведь ждал её тоже

Столько долгих годов,

Ждал до боли, до дрожи,

А пришла – не готов.

И наконец итог горьких раздумий и честных признаний самому себе – стихотворение «Перемены»:

Считали, всё дело в строе,

И переменили строй,

И стали беднее втрое

И злее, само собой.

Считали, всё дело в цели,

И хоть изменили цель,

Она, как была, доселе

За тридевять земель.

Считали, всё дело в средствах,

Когда же дошли до средств,

Прибавилось повсеместно

Мошенничества и зверств.

Меняли шило на мыло

И собственность на права,

А необходимо было

Себя поменять сперва.

Обескураживающее правдивостью, лаконичностью и строгой собранностью мысли стихотворение, под которым, я уверена, подписались бы многие, пережившие время Больших Хапков и Больших Обманов.

Но короткое письмо Евгении Самойловне Ласкиной пишет человек, ещё не прошедший своих кругов ада. Ему тридцать с небольшим.

Он не знает и не узнает, что напишет о нём после его смерти Елена Боннэр: «Володя был из тех редких людей, внутренне абсолютная честность которых не допускала никогда никакого нравственного колебания. И для нас с Андреем он был очень близок, несмотря на то, что и встречались нечасто, и высоких слов друг другу не говорили».

Не узнает, что критик и публицист Валентин Оскоцкий назовет его «ориентиром совести. И гражданской совести общества, и личной совести человека».

А Галина Нерпина, поэт другого поколения и другого времени, признается:

«Общение с ним приводило душу в движение. Удивительным образом вокруг него возникало некое поле, в которое не было доступа дряни. В его присутствии нельзя было быть бесчестным, жадным, суетным. Я помню ощущение этой нравственной силы и душевной щедрости, от него исходивших».

Но пока еще – 1961 год. И Волга, и сонное благодушие, и комары. И это письмо:

«Дорогая Евгения Самойловна!

Мы плывём по Волге… И я чего-то думаю о Вас. Вы замечательный человек – и два Ваших качества явно отсутствуют у всех моих знакомых (писателей и нет): ненытье и радость чужим успехам. Время, что ли, у всех у них это вытравило. Поэтому так к Вам тянутся люди. Для меня очень хорошо, что Вы есть. И не только за всё добро, что Вы для меня сделали, а ещё как просто человек, вера в него – как вообще вера в человечество. Я, наверное, не так сказал, ночью на воде у меня складней получалось, а тут сейчас жарко, но мне хотелось Вам сказать это. <…>

Ваш Володя. 19.06.61».

Были и другие – лёгкие, как выдох, строки о ней или к ней обращённые – о её отзывчивости на чужие беды, о безотказной готовности помочь тем, кто в её помощи нуждался. Всё это замыкалось в особый круг, в центре которого жила, работала, растила сына, отстаивала чужие рукописи, просто ходила по земле, оделяя людей своим обаянием, магнетизмом доброты и вниманием, маленькая смуглая женщина с библейскими глазами.

«Для того, чтобы выключение из плана «Воронежских тетрадей» не было новостью, которую ни объехать, ни обойти, я позвоню сегодня Е. С. Ласкиной и увижусь с нею завтра…»

Варлам Шаламов в письме к Н. Я. Мандельштам.

«Женечка! Ещё раз спасибо… За Ваше редкостное терпение и за удивительную светлую доброту. С Вами ясно и светло, Женечка. Мне было удивительно хорошо с Вами…Целую Вас крепко.

Ваша Мандельштам. 30.8.71».

«…жена Симонова Евгения Ласкина попросила его одолжить Наденьке (Надежде Яковлевне Мандельштам. – Т. К.) деньги, потому что собранного нами “шапкой по кругу” никак не хватало на первый взнос (видимо, за кооперативную квартиру. – Т. К.). Евгения Самойловна принесла деньги, потом Надечка добросовестно вернула, как только получила гонорар за книгу Мандельштама “Разговор о Данте”».

Николай Панченко.

Кто может поручиться, что написанное здесь, по эту сторону бытия, не может быть прочтено – там, где неминуемо однажды окажемся все мы?

Я бы не поручилась.

И потому пишу своё письмо Евгении Самойловне Ласкиной, указывая земной адрес нашей первой и единственной встречи: Арбат, журнал «Москва». И ничуть не сетую на то, что стихи мои так и не были напечатаны тогда. Бог с ними, со стихами. Я получила взамен гораздо большее.

Евгений Винокуров

«Человек пошёл один по свету…»

* * *

В преддверье лета, в предвкушении сирени,

В высоких сумерках, где молча гибнут тени,

Где зверь готов смахнуть остатки лени

Ритмичными ударами хвоста;

Где в чащах спит голодный дух охоты,

Где так опасны рек водовороты

И дробная кукушкина икота

Отсчитывает годы неспроста, —

Там воздух над деревьями слоится,

Там всё острее проступают лица

Всех тех, кто так мучительно любим.

От нас совсем немного надо им:

Упоминанье имени, когда

На небе всходит первая звезда.

И, трогая свечи живое пламя,

Почувствовать, что нет границ меж нами.

Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я.

Николай Заболоцкий

Вот он входит, точнее сказать – вкатывается в Дубовый зал ресторана ЦДЛ, невысокий, гладко выбритый, с прилизанными, назад зачесанными редкими волосами, в черной водолазке, воротник которой натянут до самого подбородка, а сама водолазка плотно обтягивает круглый живот. На нём – пиджак, который на животе никогда не сходится, а висит двумя вертикальными бортами вдоль боков. Рукава водолазки ли, пиджака всегда сдвинуты между кистью и локтем, что несколько удлиняет коротковатые полные руки. Окидывает взглядом столики и, если находит, к кому подсесть, спокойно пододвигает свободный стул, подсаживается и с любопытством заглядывает в тарелку. Если за столом мы с Володей вдвоем, кивает мне, пожимая руку мужу: «Здоро́во, старик!» – и:

– Что это у тебя? – не дожидаясь ответа, берет ничейные вилку и нож и отламывает кусочек мяса или рыбы.

– Жень, давай я тебе закажу то же самое! – улыбается Володя.

– Я и сам могу себе заказать, да и тебе с Танечкой – тоже, но, понимаешь, моя Таня говорит, что при гипертонии я должен больше ходить и меньше есть. У тебя я вот отъем кусочка два-три, ты ведь не против? – и он кладет в рот очередной кусочек. – А если закажу себе что-то, придется съесть всё. Вообще это вредно, старик, – много есть. Я, например, дома мало ем, – и снова его вилка утыкается в Володину тарелку, – это вот твоей Танечке можно, а нам с тобой, старик… – и он горестно вздыхает, проглатывая очередной навильничек.

…Одним из стихотворений, которыми на рубеже 50-х и 60-х я бредила, были винокуровские «Незабудки»:

В шинельке драной,

Без обуток

Я помню в поле мертвеца.

Толпа кровавых незабудок

Стояла около лица.

Мертвец лежал недвижно,

Глядя,

Как медлил коршун вдалеке…

И было выколото

«Надя»

На обескровленной руке.

Потому была невероятно польщена, когда на каком-то литературном вечере в 1962 году Евгений Михайлович подарил мне сборник «Слово» – «Тане Кузовлевой в день знакомства», в котором было много замечательных стихов, в том числе «Художник, воспитай ученика» с примечательной концовкой: «…Чтоб было у кого потом учиться». Хотя сам допрежь того сетовал: «Кто только мне советов не давал» и признавался:

Чем больше слушал я учителей,

Тем больше я хотел быть сам собою.

Он в стихах – военных, философских, в любовной лирике – всегда оставался самим собой. При кажущейся простоте строк в нем жил меткий, вглядчивый, сосредоточенный наблюдатель жизни, исследователь души, прежде всего – своей. Мне почему-то казалось, что и в быту, вероятно, он сосредоточен большей частью на себе самом, что для поэта вовсе не странно. При этом ему чужды были позирование и амбициозность. Он, вдумчивый читатель многих умных книг, до конца своих дней не переставал открывать обновленные значения обыденных слов, возвращать их читателям, удивляться любому явлению, задумываться над ним и вдруг подытоживать свои размышления невероятно точной строкой. В его записках о поэзии: «Застигнуть мгновение врасплох – вот всё, что надо художнику». Но вот ведь к этому «застигнутому» мгновению надо быть готовым всегда – иначе упустишь, потеряешь безвозвратно, оборвёшь какую-то ниточку своей судьбы. Заведуя отделами поэзии сначала в журнале «Октябрь», а потом в «Новом мире», он пришёл к неоспоримому выводу: «Стихи в больших количествах – вещь чудовищная, неестественная».

Я заведовал поэзией.

Позиция эта – позиция страдательная.

В ней есть что-то женственное.

Тебе льстят. Тебя обхаживают,

На тебя кричат.

С часа до пяти ежедневно я сидел за столом

И делал себе врагов…

Враги возрастали в геометрической

Прогрессии.

Оклад, из-за которого

Я пошёл заведовать,

Уходил на угощенье

Обиженных мною друзей…

Легко представить, что поток графоманов был неиссякаем. Шли юнцы и старики, строители, домохозяйки, наконец, сумасшедшие:

Авторы шли. Тонны и тонны стихов.

Я бы возненавидел поэзию,

Люто, на всю жизнь. Но вдруг попадалась строка…

Ещё до того, как мы с Володей поженились и я поселилась в его маленькой комнате коммунальной квартиры (мама описывала дальней родственнице исчерпывающие – по тому времени – сведения о моем новом статусе: «Татьяна вышла замуж за поэта, ему тридцать лет, у него комната»), Винокуров, по рассказам Володи, совершал время от времени обходы Садового кольца. Для этого он заранее намечал, кого из коллег, живущих на само́м Кольце или поблизости, навестит в очередной раз. Володя, к которому он заходил непременно, обычно провожал его до очередного писательского подъезда. Винокуровские приходы, естественно, сопровождались со стороны хозяев каким-нибудь легким перекусоном, интересной – само собой – беседой, после чего Евгений Михайлович откланивался и шёл до следующего приятеля. Зная наперед, что обойти Садовое кольцо можно за три с половиной – четыре часа, он никогда не стремился это кольцо замкнуть, но, сидя в гостях, бдительно следил за временем, чтобы не опоздать к домашнему ужину, и ровно через четыре часа оказывался дома, оставляя за дверью никому, кроме него, невидимые «котомку, посох и багряный плащ» («Пророк»). Да и кто в домашней круговерти и суете станет разглядывать в возвратившемся после непродолжительного странствия домочадце – пророка, кроме самого притомившегося и проголодавшегося путника?

И вот я возникаю у порога…

Меня здесь не считают за пророка!

Я здесь, как все. Хоть на меня втроем

Во все глаза глядят они, однако

Высокого провидческого знака

Не могут разглядеть на лбу моем.

Они так беспощадны к преступленью!

Здесь кто-то, помню, мучился мигренью?

– Достал таблетки?! Выкупил заказ?

– Да разве просьба та осталась в силе?..

– Да мы тебя батон купить просили!

– Отправил письма? Заплатил за газ?..

И я молчу. Что отвечать – не знаю.

То, что посеял, то и пожинаю.

А борщ стоит. Дымит еще, манящ!..

Но я прощен. Я отдаюсь веселью!

Ведь где-то там оставил я за дверью

Котомку, посох и багряный плащ.

Он принадлежал к братству фронтовых поэтов. Его призвали в армию после девятого класса (изначально сходные судьбы оказались у Юлии Друниной, у прозаика Бориса Васильева, у драматурга Геннадия Мамлина, у Булата Окуджавы…). В 1943-м, не достигнув восемнадцати, окончил артиллерийское училище и был отправлен на фронт командиром взвода. Война для него закончилась в Силезии. Но еще долго его строки приходили оттуда, где между боями «Гамлета играл ефрейтор Дядин и в муках руки кверху простирал», с тех самых полей, изуродованных войной и захлебнувшихся кровью, где навсегда осталось громкое эхо взрыва, и его товарищ

…привстал на колено, губы грызя.

И размазал по лицу не слёзы,

А вытекшие глаза.

Стало страшно. Согнувшийся вполовину,

Я его взвалил на бок.

Я его, выпачканного в глине,

До деревни едва доволок.

Он в санбате кричал сестричке:

– Больно! Хватит бинты крутить!.. —

Я ему, умирающему, по привычке

Оставил докурить.

А когда, увозя его, колеса заныли

Пронзительно, на все голоса,

Я вдруг вспомнил впервые: у друга ведь были

Голубые глаза.

…Кажется, Межиров рассказывал, как в послевоенные годы он и несколько поэтов-фронтовиков, ещё не перешагнувших тридцатилетний рубеж, попали в «историю». Был среди них и Винокуров.

Один из них увлекся красивой мотоциклисткой, отважно летавшей под куполом цирка по разведенному мосту. Межиров, хорошо знавший многих цирковых, взялся познакомить влюблённого поэта с артисткой. Адрес был ему известен, но он предупредил, что за девушкой ухаживает известный жокей, ревнивый и драчливый, так что хорошо бы избежать встречи с ним.

Дабы поддержать товарища в трудную минуту, знакомиться с мотоциклисткой пошли всей компанией. По уговору все, кроме Винокурова, поднялись с бутылкой коньяка на второй этаж деревянного дома, где жила заранее предупрежденная мотоциклистка, а Винокуров был оставлен внизу «на стреме» – дежурить в подъезде у входной двери и в случае непредвиденного появления жокея попытаться по-любому задержать его и подать сигнал об опасности.

«Верхние» засиделись, Винокуров уже терял терпение, как вдруг в подъезд вошёл жокей. Понимая, что в открытом бою ему жокея не одолеть, Винокуров бесстрашно бросился тому в ноги и крепко ухватил за лодыжки, жокей повалился на него, Винокуров же, мужественно терпя наносимые ему удары, хватку не ослаблял и кричал нарочито громко в надежде быть услышанным товарищами, тем более что дверь в квартире мотоциклистки должна была оставаться приоткрытой. Наконец шум борьбы и крики Винокурова были услышаны верхними посетителями, они кубарем скатились вниз и отбили державшегося из последних сил Винокурова.

Николай Глазков, самобытный поэт, непревзойдённый мастер афористичных строк, откликнулся четверостишием:

Сил последних не жалея,

Винокуров бил жокея.

Винокурова за это

Уважаю как поэта.

Глазков – бессрербреник, чудаковатый, часто непредсказуемый в поступках.

О нем, словно ненароком задержавшемся в детстве, – у Бориса Слуцкого стихотворение «Коля Глазков»:

Это Коля Глазков. Это Коля,

шумный, как перемена в школе,

тихий, как контрольная в классе,

к детской принадлежащий расе…

В середине 70-х в Алма-Ате, во внутреннем дворике гостиницы «Казахстан», ранним весенним утром, видимо, не успев опохмелиться, Глазков, бородатый и костлявый, гордо вышагивал вокруг большого фонтана абсолютно голым, смачно шлепая по каменному бордюру непомерно большими ступнями. Шествие продолжалось недолго – подоспели милиционеры…

Евгений Винокуров и Белла Ахмадулина

…Однажды и я пришла в «Новый мир» со стихами. Винокуров стихи взял, спросил:

– А как с новой книжкой?.. Вот это стихотворение войдёт? – он выдернул из-под скрепки листок. – Я почему спросил? Если надо, я напишу предисловие, только не обижайтесь – короткое. – И почему-то добавил: – Я в каждую новую книгу обязательно включаю старые стихи – из лучших. Люди иногда с первого раза не вчитываются, не улавливают главной мысли. А так – легче запоминается.

На такой поворот разговора – о предисловии – я не рассчитывала, хотя именно Винокуров дал мне в 1966 году рекомендацию в СП. Он тут же, при мне, набросал страничку с цитатой из «семейного» стихотворения, которое, видимо, перекликалось в чём-то с его собственными, обращёнными к жене Тане, невероятно обаятельной и дружественной ко мне и Володе, работавшей тогда в «Кругозоре». Стихотворение начиналось: «Жить бы да жить, тебя целовать. / Наших детей миловать баловать. / В праздник, внося пироги с курагой, / Дверь прикрывать осторожно ногой…» – ну и так далее. И заканчивалось: «Радостно, ловко, спокойно, легко / Детям ко сну наливать молоко. / Верить, что всё будет ясно и впредь. / Вечером сесть телевизор смотреть. / Спать на руке твоей до петухов. / И, как отравы, бояться стихов».

Предисловие Винокурова открыло мою книжку «Тень яблони». И я им горжусь. По-моему, благодаря этому предисловию книжка вышла в твердом переплете…

Когда Таня в самом начале перестройки ушла от Евгения Михайловича к знаменитому и заслуженно почитаемому Анатолию Рыбакову, автору «Кортика», «Детей Арбата», «Тяжелого песка», мы дома жалели Винокурова, но Таню могли понять, рассудили: так бывает – дочь Ирина выросла, жизнь с поэтом – нелегкое бремя, брак за многие годы себя изжил, вероятно. Остались лишь памятники его любви к ней – «Моя любимая стирала…», «Она» («Любовь? Да нет! Откуда?! Вряд ли это! А просто так: уйдёт – и я умру»), «Когда уходит женщина…»). Осталось его размышление о счастье: «Поэт должен быть счастливым… Поэт может работать – в отличие от всех других профессий – только при повышенной “температуре”, только “заболев” счастьем».

Вскоре после этого мы снова встретили Евгения Михайловича. Вернее, мы обедали в том же самом Дубовом зале ЦДЛ (тогда ещё доступном писателям), и к нам, как всегда, подсел Винокуров. Володя начал его утешать:

– Не переживай, главное – стихи…

Ну и дальше в том же духе. И вдруг Винокуров воздел руки, полузасучив рукава водолазки:

– О чем ты говоришь, старик?! – вскричал он, косясь на меня. – Танечка, не обижайтесь, но нести сквозь всю жизнь гнет чужих настроений, капризов, обид… Да я освободился, я свободен, как птица… – и опустил руки, как будто закончив полет.

Не знаю, насколько он был искренен в этот момент. Думаю, это была самозащита – знак, что вопрос закрыт для обсуждения и чужой жалости.

«Поэт должен быть счастливым…»

Свобода – сестра одиночества.

Но с ним оставались не только известные стихи. Всё ещё оставалась его непосредственность. Как бы нерастраченная детскость, которая могла вызвать улыбку.

За столиком в Пестром зале ждём с ним, когда Володя принесёт всем троим кофе. Винокуров, оглядывая соседние столики, неожиданно спрашивает:

– Вы в поликлинику нашу на диспансеризацию ходите?

Киваю.

– Мне месяц назад там кардиограмму делали, – сообщает, привычно упираясь ладонями в ребро столика и слегка откидываясь на спинку кресла. – И вдруг забегали вокруг меня: «Не двигайтесь! Вам нельзя! У вас опасное состояние! У вас, кажется, обширный инфаркт!» – заставили лечь на каталку и убежали. Лежу. Проходит десять минут, пятнадцать – никого нет. Замёрз – начало весны, окно распахнуто. Пытаюсь дотянуться до пиджака, чтобы укрыться, – не могу. Так и до воспаления лёгких недалеко. Ну, я встал, надел пиджак, вышел из кабинета, поравнялся с регистратурой, где медсестра и кардиологиня что-то весело между собой обсуждают. Забыли обо мне. Не стал их отвлекать, так и ушёл домой. И живу! Никакого инфаркта! И главное, мой организм стал омолаживаться! Не верите? Мне неделю назад зуб выдрали, нижний, боковой, так вот: сегодня утром языком трогаю ямку, а в ней новый зуб прорезается. Представляете? Не верите? Дайте палец!

Протягиваю ладонь. Он аккуратно берёт мой указательный палец и, к моему смущению, засовывает его себе в рот, начиная водить им по нижней челюсти.

– Ну? Тюфствуете пилочку? – картаво спрашивает с моим пальцем во рту.

– Вроде бы да.

– Может, и вправду омолаживаюсь? И волосы стали быстрее расти…

Спустя непродолжительное время в том же Пестром зале, чуть ли не за тем же самым столиком, заговорщицки понизив голос и подавшись к нам с Володей почти вплотную, голова к голове, сообщил, обращаясь к мужу:

– Меня тут с одной женщиной познакомили. Недавно. По-моему, из какой-то московской газеты. Ну, посидели, выпили. Она к себе пригласила. Приехали. Разделись. Нагота ее… Нагота моя… Это меня оглушило, старик. Я ей прямо сказал, что не могу вот так сразу. Я ведь не скот. Надо привыкнуть. Ну как так – сразу? Пообещал назавтра приехать…

– Ну – и? Поехал?

– Поехал, – неохотно отозвался «ходок». И подытожил: – Но открытия, старик, не получилось! Проза.

Перечитала дома винокуровскую «Наготу»:

С детских лет и мне завет завещан

скромности. Его я берегу…

Но я видел раздеванье женщин

на крутом рассветном берегу… —

и вспомнила пародию Александра Иванова на это стихотворение:

Бесконечной скромностью увенчан,

в размышленьях проводящий дни,

наблюдал я раздеванье женщин,

не нарочно – боже сохрани!

Небосвод безбрежен был и ясен,

вжавшись в землю, я лежал за пнём,

притаившись. Был обзор прекрасен,

слава богу, дело было днем.

Весь сосредоточен, как дневальный,

я сумел подметить, что хотел:

Эллипсообразны и овальны

впадины и выпуклости тел!

Искупались… Волосы намокли.

Высохли. Оделись. Я лежу.

Хорошо, что с детства без бинокля

я гулять на речку не хожу!

Между тем надвигались абсолютно непредсказуемые 90-е. Для многих из нас попытка страны свернуть к свободе слова, свободе личности, свободе странствий была долгожданной, и мы дружно ходили на митинги, чувствуя окрылённость и надежду. Однако к мечте о свободе человеческие души и сердца, как выяснилось вскоре, приходят значительно раньше, чем осознание реальной возможности/невозможности её торжества. Начались годы пустых прилавков, несметных очередей за чем угодно, безденежья. Разрухи. Мы с Володей тогда ещё не получали пенсий, средства на сберкнижках – его и моей – сгорели в одночасье, на руках оставалось только на батон в день. Выручали нас, как и многих, запасы круп, постного масла, сахара. Не густо, но не смертельно. Когда мы поженились в 1964 году, наш совместный бюджет позволял нам долгое время только покупаемые в кулинарии гречневую кашу по 34 копейки за килограмм (крупу было не достать) и отварное вымя по 60 копеек. Но мы были счастливы, потому что всё остальное, кроме любви, казалось малозначительным. Как-то даже нам крупно повезло: Володя получил по почте гонорар 98 копеек за перевод какого-то стихотворения, и тут же пришло извещение на посылку из Верхней Грязнухи от его мамы.

– Это мама прислала сало, – решил он. – Купим на гонорар десяток яиц и – за салом!

В предвкушении яичницы на сале дома раскрыли посылку: она была доверху наполнена аккуратно обернутыми в исписанные листки из школьных тетрадок целехонькими яйцами… Сюжет – почти по О`Генри.

Винокуров не производил впечатления человека, способного к обустройству быта. Привыкший к частым изданиям и большим тиражам книг, Таниной заботе, лауреат Госпремии, он мужественно переносил все испытания, связанные с ведением немудрёного домашнего хозяйства, с добычей пропитания, с одиночеством.

Человек пошёл один по свету,

Поднял ворот, запахнул полу.

Прикурил, сутулясь, сигарету,

Став спиною к ветру,

на углу.

В парк вошёл. Зеленоватый прудик.

В лодках свежекрашеных причал.

Отломил, посвистывая, прутик,

По ноге зачем-то постучал.

Плюнул вниз с дощатого помоста.

Так, лениво плюнул, не со зла.

Ничего и не случилось, просто

Понял вдруг:

а жизнь-то ведь прошла.

Известие о его смерти прозвучало неожиданно. Прощались с ним морозным ясным январским днем 1993-го.

И разве важно, когда это произошло – зимой или летом? Главное – прошла жизнь Поэта.

Он ушёл в своё далеко, оставив дома, теперь уже навсегда, «котомку, посох и багряный плащ».