Вальтер Скотт

Айвенго. Квентин Дорвард

Глава I

Они беседовали той порой,

Когда стада с полей брели домой,

Когда, наевшись, но не присмирев,

Шли свиньи с визгом нехотя в свой хлев.

Поп. Одиссея

В той живописной местности веселой Англии, которая орошается рекою Дон, в давние времена простирались обширные леса, покрывавшие большую часть красивейших холмов и долин, лежащих между Шеффилдом и Донкастером. Остатки этих огромных лесов и поныне видны вокруг дворянских замков Уэнтворт, Уорнклиф-парк и близ Ротерхема. По преданию, здесь некогда обитал сказочный уонтлейский дракон; здесь происходили ожесточенные битвы во время междоусобных войн Белой и Алой розы; и здесь же в старину собирались ватаги тех отважных разбойников, подвиги и деяния которых прославлены в народных песнях.

Таково главное место действия нашей повести, по времени же описываемые в ней события относятся к концу царствования Ричарда I, когда возвращение короля из долгого плена казалось желанным, но уже невозможным событием отчаявшимся подданным, которые подвергались бесконечным притеснениям знати. Феодалы, получившие непомерную власть в царствование Стефана[19], но вынужденные подчиняться королевской власти благоразумного Генриха II[20], теперь снова бесчинствовали, как в прежние времена; пренебрегая слабыми попытками английского государственного совета ограничить их произвол, они укрепляли свои замки, увеличивали число вассалов, принуждали к повиновению и вассальной зависимости всю округу, каждый феодал стремился собрать и возглавить такое войско, которое дало бы ему возможность стать влиятельным лицом в приближающихся государственных потрясениях.

Чрезвычайно непрочным стало в ту пору положение мелкопоместных дворян, или, как их тогда называли, франклинов, которые, согласно букве и духу английских законов, должны были бы сохранять свою независимость от тирании крупных феодалов. Франклины могли обеспечить себе на некоторое время спокойное существование, если они, как это большей частью и случалось, прибегали к покровительству одного из влиятельных вельмож их округи, или входили в его свиту, или же обязывались по соглашениям о взаимной помощи и защите поддерживать феодала в его военных предприятиях, но в этом случае они должны были жертвовать своей свободой, которая так дорога сердцу каждого истого англичанина, и подвергались опасности оказаться вовлеченными в любую опрометчивую затею их честолюбивого покровителя. С другой стороны, знатные бароны, располагавшие могущественными и разнообразными средствами притеснения и угнетения, всегда находили предлог для того, чтобы травить, преследовать и довести до полного разорения любого из своих менее сильных соседей, который попытался бы не признать их власти и жить самостоятельно, думая, что его безопасность обеспечена лояльностью и строгим подчинением законам страны.

Завоевание Англии норманнским герцогом Вильгельмом[21] значительно усилило тиранию феодалов и углубило страдания низших сословий. Четыре поколения не смогли смешать воедино враждебную кровь норманнов и англосаксов или примирить общностью языка и взаимными интересами ненавистные друг другу народности, из которых одна все еще упивалась победой, а другая страдала от последствий своего поражения. После битвы при Гастингсе[22] власть полностью перешла в руки норманнских дворян, которые отнюдь не отличались умеренностью. Почти все без исключения саксонские принцы и саксонская знать были либо истреблены, либо лишены своих владений; невелико было и число мелких саксонских собственников, за которыми сохранились земли их отцов. Короли непрестанно стремились законными и противозаконными мерами ослабить ту часть населения, которая испытывала врожденную ненависть к завоевателям. Все монархи норманнского происхождения оказывали явное предпочтение своим соплеменникам; охотничьи законы и другие предписания, отсутствовавшие в более мягком и более либеральном саксонском уложении, легли на плечи побежденных, еще увеличивая тяжесть и без того непосильного феодального гнета.

При дворе и в замках знатнейших вельмож, старавшихся ввести у себя великолепие придворного обихода, говорили исключительно по-нормандско-французски; на том же языке велось судопроизводство во всех местах, где отправлялось правосудие. Словом, французский язык был языком знати, рыцарства и даже правосудия, тогда как несравненно более мужественная и выразительная англосаксонская речь была предоставлена крестьянам и дворовым людям, не знавшим иного языка.

Однако необходимость общения между землевладельцами и порабощенным народом, который обрабатывал их землю, послужила основанием для постепенного образования наречия из смеси французского языка с англосаксонским, говоря на котором они могли понимать друг друга. Так мало-помалу возник английский язык настоящего времени, заключающий в себе счастливое смешение языка победителей с наречием побежденных и с тех пор столь обогатившийся заимствованиями из классических и так называемых южноевропейских языков.

Я счел необходимым сообщить читателю эти сведения, чтобы напомнить ему, что, хотя история англосаксонского народа после царствования Вильгельма II[23] не отмечена никакими значительными событиями вроде войн или мятежей, все же раны, нанесенные завоеванием, не заживали вплоть до царствования Эдуарда III. Велики национальные различия между англосаксами и их победителями; воспоминания о прошлом и мысли о настоящем бередили эти раны и способствовали сохранению границы, разделяющей потомков победоносных норманнов и побежденных саксов.

Солнце садилось за одной из покрытых густой травою просек леса, о котором уже говорилось в начале этой главы. Сотни развесистых, с невысокими стволами и широко раскинутыми ветвями дубов, которые, быть может, были свидетелями величественного похода древнеримского войска, простирали свои узловатые руки над мягким ковром великолепного зеленого дерна. Местами к дубам примешивались бук, остролист и подлесок из разнообразных кустарников, разросшихся так густо, что они не пропускали низких лучей заходящего солнца; местами же деревья расступались, образуя длинные, убегающие вдаль аллеи, в глубине которых теряется восхищенный взгляд, а воображение создает еще более дикие картины векового леса. Пурпурные лучи заходящего солнца, пробиваясь сквозь листву, то отбрасывали рассеянный и дрожащий свет на поломанные сучья и мшистые стволы, то яркими и сверкающими пятнами ложились на дерн. Большая поляна посреди этой просеки, вероятно, была местом, где друиды совершали свои обряды. Здесь возвышался холм такой правильной формы, что казался насыпанным человеческими руками; на вершине сохранился неполный круг из огромных необделанных камней. Семь из них стояли стоймя, остальные были свалены руками какого-нибудь усердного приверженца христианства и лежали частью поблизости от прежнего места, частью – по склону холма. Только один огромный камень скатился до самого низа холма, преградив течение небольшого ручья, пробивавшегося у подножия холма, – он заставлял чуть слышно рокотать его мирные и тихие струи.

Два человека оживляли эту картину; они принадлежали, судя по их одежде и внешности, к числу простолюдинов, населявших в те далекие времена лесной район Западного Йоркшира. Старший из них был человек угрюмый и на вид свирепый. Одежда его состояла из одной кожаной куртки, сшитой из дубленой шкуры какого-то зверя, мехом вверх; от времени мех так вытерся, что по немногим оставшимся клочкам невозможно было определить, какому животному он принадлежал. Это первобытное одеяние покрывало своего хозяина от шеи до колен и заменяло ему все части обычной одежды. Ворот был так широк, что куртка надевалась через голову, как наши рубашки или старинная кольчуга. Чтобы куртка плотнее прилегала к телу, ее перетягивал широкий кожаный пояс с медной застежкой. К поясу была привешена с одной стороны сумка, с другой – бараний рог с дудочкой. За поясом торчал длинный широкий нож с роговой рукояткой; такие ножи выделывались тут же, по соседству, и были известны уже тогда под названием шеффилдских. На ногах у этого человека были башмаки, похожие на сандалии, с ремнями из медвежьей кожи, а более тонкие и узкие ремни обвивали икры, оставляя колени обнаженными, как принято у шотландцев. Голова его была ничем не защищена, кроме густых спутанных волос, выцветших от солнца и принявших темно-рыжий, ржавый оттенок и резко отличавшихся от светло-русой, скорее даже янтарного цвета, большой бороды. Нам остается только отметить одну очень любопытную особенность в его внешности, но она так примечательна, что нельзя пропустить ее без внимания: это было медное кольцо вроде собачьего ошейника, наглухо запаянное на его шее. Оно было достаточно широко для того, чтобы не мешать дыханию, но в то же время настолько узко, что снять его было возможно, только распилив пополам. На этом своеобразном воротнике было начертано по-саксонски: «Гурт, сын Беовульфа, прирожденный раб Седрика Ротервудского».

Возле свинопаса (ибо таково было занятие Гурта) на одном из поваленных камней друидов сидел человек, который выглядел лет на десять моложе первого. Наряд его напоминал одежду свинопаса, но отличался некоторой причудливостью и был сшит из лучшего материала. Его куртка была выкрашена в ярко-пурпурный цвет, а на ней намалеваны какие-то пестрые и безобразные узоры. Поверх куртки был накинут непомерно широкий и очень короткий плащ из малинового сукна, изрядно перепачканный, отороченный ярко-желтой каймой. Его можно было свободно перекинуть с одного плеча на другое или совсем завернуться в него, и тогда он падал причудливыми складками, драпируя его фигуру. На руках у этого человека были серебряные браслеты, а на шее – серебряный ошейник с надписью: «Вамба, сын Безмозглого, раб Седрика Ротервудского». Он носил такие же башмаки, что и его товарищ, но ременную плетенку заменяло нечто вроде гетр, из которых одна была красная, а другая желтая. К его шапке были прикреплены колокольчики величиной не более тех, которые подвязывают охотничьим соколам; каждый раз, когда он поворачивал голову, они звенели, а так как он почти ни одной минуты не оставался в покое, то звенели они почти непрерывно. Твердый кожаный околыш этой шапки был вырезан по верхнему краю зубцами и сквозным узором, что придавало ему сходство с короной пэра; изнутри к околышу был пришит длинный мешок, кончик которого свешивался на одно плечо, подобно старомодному ночному колпаку, треугольному ситу или головному убору современного гусара. По шапке с колокольчиками, да и самой форме ее, а также по придурковатому и в то же время хитрому выражению лица Вамбы можно было догадаться, что он один из тех домашних клоунов или шутов, которых богатые люди держали для потехи в своих домах, чтобы как-нибудь скоротать время, по необходимости проводимое в четырех стенах.

Подобно своему товарищу, он носил на поясе сумку, но ни рога, ни ножа у него не было, так как предполагалось, вероятно, что он принадлежит к тому разряду человеческих существ, которым опасно давать в руки колющее или режущее оружие. Взамен всего этого у него была деревянная шпага наподобие той, которой арлекин на современной сцене производит свои фокусы.

Выражение лица и поведение этих людей было не менее различно, чем их одежда. Лицо раба или крепостного было угрюмо и печально; судя по его унылому виду, можно было подумать, что мрачность делает его ко всему равнодушным, но огонь, иногда загоравшийся в его глазах, говорил о таившемся в нем сознании своей угнетенности и о стремлении к сопротивлению. Наружность Вамбы, напротив того, обличала присущее людям этого рода рассеянное любопытство, крайнюю непоседливость и подвижность, а также полное довольство своим положением и своей внешностью. Они вели беседу на англосаксонском наречии, на котором, как уже говорилось раньше, в ту пору изъяснялись в Англии все низшие сословия, за исключением норманнских воинов и ближайшей свиты феодальных владык. Однако приводить их разговор в оригинале было бы бесполезно для читателя, незнакомого с этим диалектом, а потому мы позволим себе привести его в дословном переводе.

– Святой Витольд, прокляни ты этих чертовых свиней! – проворчал свинопас после тщетных попыток собрать разбежавшееся стадо пронзительными звуками рога.

Свиньи отвечали на его призыв не менее мелодичным хрюканьем, однако нисколько не спешили расстаться с роскошным угощением из буковых орехов и желудей или покинуть топкие берега ручья, где часть стада, зарывшись в грязь, лежала врастяжку, не обращая внимания на окрики своего пастуха.

– Разрази их, святой Витольд! Будь я проклят, если к ночи двуногий волк не задерет двух-трех свиней… Сюда, Фангс! Эй, Фангс! – закричал он во весь голос мохнатой собаке, не то догу, не то борзой, не то помеси борзой с шотландской овчаркой.

Собака, прихрамывая, бегала кругом и, казалось, хотела помочь своему хозяину собрать непокорное стадо.

Но, то ли не понимая знаков, подаваемых свинопасом, то ли забыв о своих обязанностях, то ли по злому умыслу, пес разгонял свиней в разные стороны, тем самым увеличивая беду, которую он как будто намеревался исправить.

– А, чтоб тебе черт вышиб зубы! – ворчал Гурт. – Провалиться бы этому лесничему. Стрижет когти нашим собакам, а после они никуда не годятся. Будь другом, Вамба, помоги. Зайди с той стороны холма и пугни их оттуда. За ветром они сами пойдут домой, как ягнята.

– Послушай, – сказал Вамба, не трогаясь с места, – я уже успел посоветоваться по этому поводу со своими ногами: они решили, что таскать мой красивый наряд по трясине было бы с их стороны враждебным актом против моей царственной особы и королевского одеяния. А потому, Гурт, вот что я скажу тебе: покличь-ка Фангса, а стадо предоставь его судьбе. Не все ли равно, повстречаются твои свиньи с отрядом солдат, или с шайкой разбойников, или со странствующими богомольцами! Ведь к утру свиньи все равно превратятся в норманнов, и притом к твоему же собственному удовольствию и облегчению.

– Как же так – свиньи, к моему удовольствию и облегчению, превратятся в норманнов? – спросил Гурт. – Ну-ка объясни. Голова у меня тупая, а на уме одна досада и злость. Мне не до загадок.

– Ну, как называются эти хрюкающие твари на четырех ногах? – спросил Вамба.

– Свиньи, дурак, свиньи, – отвечал пастух. – Это всякому дураку известно.

– Правильно, «суайн» – саксонское слово. А вот как ты назовешь свинью, когда она зарезана, ободрана, рассечена на части и повешена за ноги, как изменник?

– Порк, – отвечал свинопас.

– Очень рад, что и это известно всякому дураку, – заметил Вамба. – А «порк», кажется, нормандско-французское слово. Значит, пока свинья жива и за ней смотрит саксонский раб, то зовут ее по-саксонски; но она становится норманном и ее называют «порк», как только она попадает в господский замок и является на пир знатных особ. Что ты об этом думаешь, друг мой Гурт?

– Что правда, то правда, друг Вамба. Не знаю только, как эта правда попала в твою дурацкую башку.

– А ты послушай, что я тебе скажу еще, – продолжал Вамба в том же духе. – Вот, например, старый наш олдермен[24] – бык: покуда его пасут такие рабы, как ты, он носит свою саксонскую кличку «окс», когда же он оказывается перед знатным господином, чтобы тот его отведал, бык становится пылким и любезным французским рыцарем Биф. Таким же образом и теленок «каф» – делается мосье де Во: пока за ним нужно присматривать – он сакс, но когда он нужен для наслаждения – ему дают норманнское имя.

– Клянусь святым Дунстаном, – отвечал Гурт, – ты говоришь правду, хоть она и горькая. Нам остался только воздух, чтобы дышать, да и его не отняли только потому, что иначе мы не выполнили бы работу, наваленную на наши плечи. Что повкуснее да пожирнее, то к их столу; женщин покрасивее – на их ложе; лучшие и храбрейшие из нас должны служить в войсках под началом чужеземцев и устилать своими костями дальние страны, а здесь мало кто остается, да и у тех нет ни сил, ни желания защищать несчастных саксов. Дай Бог здоровья нашему хозяину Седрику за то, что он постоял за нас, как подобает мужественному воину; только вот на днях прибудет в нашу сторону Реджинальд Фрон де Беф, тогда и увидим, чего стоят все хлопоты Седрика… Сюда, сюда! – крикнул он вдруг, снова возвышая голос. – Вот так, хорошенько их, Фангс! Молодец, всех собрал в кучу.

– Гурт, – сказал шут, – по всему видно, что ты считаешь меня дураком, иначе ты не стал бы совать голову в мою глотку. Ведь стоит мне намекнуть Реджинальду Фрон де Бефу или Филиппу де Мальвуазену, что ты ругаешь норманнов, вмиг тебя вздернут на одном из этих деревьев. Вот и будешь качаться для острастки всем, кто вздумает поносить знатных господ.

– Пес! Неужели ты способен меня выдать? Сам же ты вызвал меня на такие слова! – воскликнул Гурт.

– Выдать тебя? Нет, – сказал шут, – так поступают умные люди, где уж мне, дураку… Но тише… Кто это к нам едет? – прервал он сам себя, прислушиваясь к конскому топоту, который раздавался уже довольно явственно.

– А тебе не все равно, кто там едет? – спросил Гурт, успевший тем временем собрать все свое стадо и гнавший его вдоль одной из сумрачных просек.

– Нет, я должен увидеть этих всадников, – отвечал Вамба. – Может быть, они едут из волшебного царства с поручением от короля Оберона[25]…

– Замолчи! – перебил его свинопас. – Охота тебе говорить об этом, когда тут под боком страшная гроза с громом и молнией. Послушай, какие раскаты. А дождь-то! Я в жизни не видывал летом таких крупных и отвесных капель. Посмотри, ветра нет, а дубы трещат и стонут, как в бурю. Помолчи-ка лучше, да поспешим домой, прежде чем налетит гроза! Ночь будет страшной.

Вамба, по-видимому, постиг всю силу этих доводов и последовал за своим товарищем, который взял длинный посох, лежавший возле него на траве, и пустился в путь. Этот новейший Эвмей[26] торопливо шел к опушке леса, подгоняя с помощью Фангса пронзительно хрюкающее стадо.

Глава II

Монах был монастырский ревизор.

Наездник страстный, он любил охоту

И богомолье – только не работу.

И хоть таких аббатов и корят,

Но превосходный был бы он аббат:

Его конюшню вся округа знала,

Его уздечка пряжками бренчала,

Как колокольчики часовни той,

Доход с которой тратил он, как свой[27].

Чосер

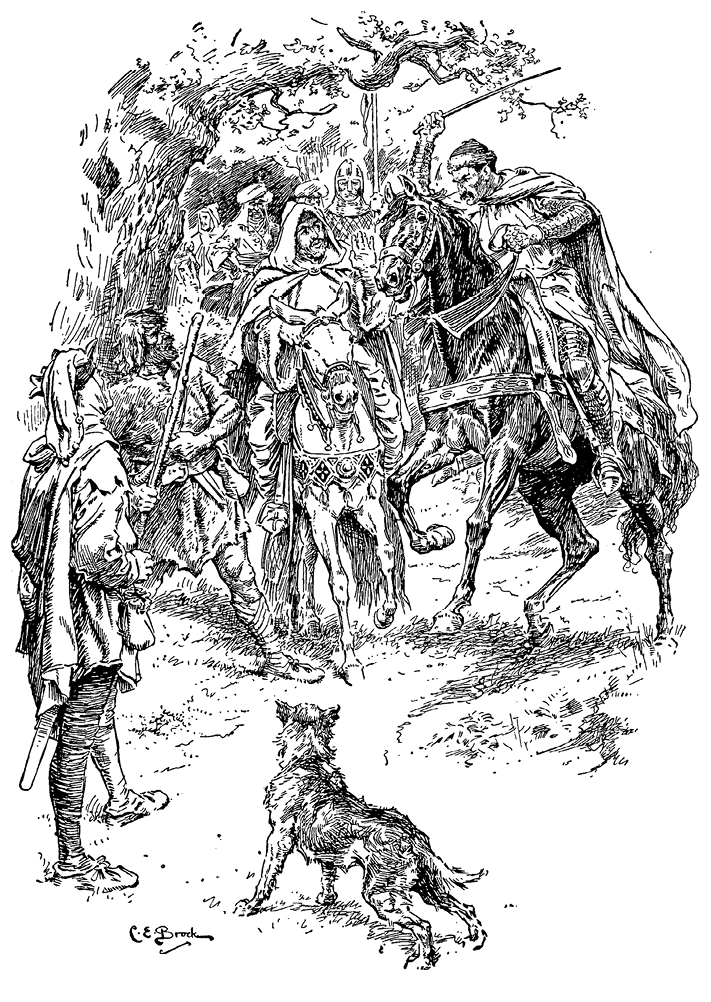

Конский топот все приближался, и, несмотря на увещевания и брань своего спутника, Вамба, которому не терпелось поскорее увидеть всадников, то и дело останавливался под разными предлогами: то рвал с высокого куста незрелые орехи, то заглядывался на проходившую мимо деревенскую девицу, и поэтому всадники довольно скоро настигли их.

Кавалькада состояла из десяти человек; двое, ехавшие впереди, были, по-видимому, важные особы, а остальные – их слуги. Сословие и звание одной из этих особ нетрудно было установить: это было, несомненно, духовное лицо высокого ранга. На нем была одежда монаха-францисканца, сшитая из прекрасной материи, что противоречило уставу этого ордена; плащ с капюшоном из самого лучшего фламандского сукна, ниспадая красивыми широкими складками, облегал его статную, хотя и немного полную, фигуру.

Его лицо так же мало говорило о смирении, как и одежда – о презрении к мирской роскоши. Черты его лица были бы приятны, если бы глаза не блестели из-под нависших век тем лукавым эпикурейским огоньком, который изобличает осторожного сластолюбца. Впрочем, профессия и положение приучили его так владеть собой, что при желании он мог придать своему лицу торжественность, хотя от природы оно выражало благодушие и снисходительность. Вопреки монастырскому уставу, равно как и эдиктам пап и церковных соборов, одежда его была роскошна: рукава плаща у этого церковного сановника были подбиты и оторочены дорогим мехом, а мантия застегивалась золотой пряжкой, и вся орденская одежда была столь изысканна и нарядна, как в наши дни платья красавиц квакерской секты: они сохраняют положенные им фасоны и цвета, но выбором материалов и их сочетанием умеют придать своему туалету кокетливость, свойственную светскому тщеславию.

Почтенный прелат ехал верхом на сытом, шедшем иноходью муле, сбруя которого была богато украшена, а уздечка, по тогдашней моде, увешана серебряными колокольчиками. В посадке прелата не было заметно монашеской неуклюжести – напротив, она отличалась грацией и уверенностью хорошего наездника. Казалось, что, как ни приятна была спокойная иноходь мула, как ни роскошно его убранство, все же щеголеватый монах пользовался таким скромным средством передвижения только для переездов по большой дороге. Один из служителей-мирян, составлявших его свиту, вел в поводу превосходного испанского жеребца, на котором монах выезжал в торжественных случаях. В те времена купцы с величайшим для себя риском и бесконечными затруднениями вывозили из Андалузии таких лошадей, бывших в моде у богатых и знатных вельмож. Седло и сбруя на этом великолепном коне были покрыты длинной попоной, спускавшейся почти до самой земли и расшитой изображениями крестов и иных церковных эмблем. Другой служитель вел в поводу вьючного мула, нагруженного, вероятно, поклажей настоятеля; двое монахов того же ордена, но низших степеней ехали позади всех, пересмеиваясь, оживленно разговаривая и не обращая никакого внимания на остальных всадников.

Спутником духовной особы был человек высокого роста, старше сорока лет, худощавый, сильный и мускулистый. Его атлетическая фигура вследствие постоянных упражнений, казалось, состояла из одних костей, мускулов и сухожилий; видно было, что он перенес множество тяжелых испытаний и готов перенести еще столько же. На нем была красная шапка с меховой опушкой, из тех, что французы зовут mortier[28] за сходство ее формы со ступкой, перевернутой вверх дном. На лице его ясно выражалось желание вызвать в каждом встречном чувство боязливого почтения и страха. Очень выразительное, нервное лицо его с крупными и резкими чертами, загоревшее под лучами тропического солнца до негритянской черноты, в спокойные минуты казалось как бы задремавшим после взрыва бурных страстей, но надувшиеся жилы на лбу и подергивание верхней губы показывали, что буря каждую минуту может снова разразиться. Во взгляде его смелых, темных, проницательных глаз можно было прочесть целую историю об испытанных и преодоленных опасностях. У него был такой вид, точно ему хотелось вызвать сопротивление своим желаниям – только для того, чтобы смести противника с дороги, проявив свою волю и мужество. Глубокий шрам над бровями придавал еще большую суровость его лицу и зловещее выражение одному глазу, который был слегка задет тем же ударом и немного косил.

Этот всадник, так же как и его спутник, был одет в длинный монашеский плащ, но красный цвет этого плаща показывал, что всадник не принадлежит ни к одному из четырех главных монашеских орденов. На правом плече был нашит белый суконный крест особой формы. Под плащом виднелась несовместимая с монашеским саном кольчуга с рукавами и перчатками из мелких металлических колец; она была сделана чрезвычайно искусно и так же плотно и упруго прилегала к телу, как наши фуфайки, связанные из мягкой шерсти. Насколько позволяли видеть складки плаща, его бедра защищала такая же кольчуга; колени были покрыты тонкими стальными пластинками, а икры – металлическими кольчужными чулками. За поясом был заткнут большой обоюдоострый кинжал – единственное бывшее при нем оружие.

Ехал он верхом на крепкой дорожной лошади, очевидно для того, чтобы поберечь силы своего благородного боевого коня, которого один из оруженосцев вел позади. На коне было полное боевое вооружение; с одной стороны седла висел короткий бердыш с богатой дамасской насечкой, с другой – украшенный перьями шлем хозяина, его колпак из кольчуги и длинный обоюдоострый меч. Другой оруженосец вез, подняв вверх, копье своего хозяина; на острие копья развевался небольшой флаг с изображением такого же креста, какой был нашит на плаще. Тот же оруженосец держал небольшой треугольный щит, широкий вверху, чтобы прикрывать всю грудь, а книзу заостренный. Щит был в чехле из красного сукна, и поэтому нельзя было увидеть начертанный на нем девиз.

Вслед за этими двумя оруженосцами ехали еще двое слуг; темные лица, белые тюрбаны и особый покрой одежды изобличали в них уроженцев Востока. Вообще в наружности этого воина и его свиты было что-то дикое и чужеземное. Одежда его оруженосцев блистала роскошью, восточные слуги носили серебряные обручи на шеях и браслеты на полуобнаженных смуглых руках и ногах. Их одежда из шелка, расшитая узорами, указывала на знатность и богатство их господина и составляла в то же время резкий контраст с простотой его собственной военной одежды. Они были вооружены кривыми саблями с золотой насечкой на рукоятках и ножнах и турецкими кинжалами еще более тонкой работы. У каждого торчал при седле пучок дротиков фута в четыре длиною, с острыми стальными наконечниками. Этот род оружия был в большом употреблении у сарацин[29] и поныне еще находит себе применение в военной игре, любимой восточными народами и называемой «эль-джерид». Лошади, на которых ехали слуги, были арабской породы: сухощавые, легкие, с упругим шагом, тонкогривые, они ничем не напоминали тех тяжелых и крупных жеребцов, которых разводили в Нормандии и Фландрии для воинов в полном боевом вооружении. Рядом с этими громадными животными арабские лошади казались изящной, легкой тенью.

Необычный вид этой кавалькады возбудил любопытство не только Вамбы, но и его менее легкомысленного товарища. В монахе он тотчас узнал приора аббатства Жорво, известного по всей округе за большого любителя охоты, веселых пирушек, а также, если верить молве, и других мирских утех, еще менее совместимых с монашескими обетами.

Но в те времена не слишком строго относились к поведению монахов и священников, так что приор Эймер пользовался доброй славой среди соседей своего аббатства. Его веселый и вольный нрав и постоянная готовность даровать отпущение мелких прегрешений делали его любимцем всех местных дворян, титулованных и нетитулованных, со многими из которых он был в родстве, так как принадлежал к именитой норманнской фамилии. Дамы в особенности были расположены относиться без излишней суровости к поведению человека, который не только являлся неизменным поклонником прекрасного пола, но и отличался умением прогонять смертельную скуку, слишком часто одолевавшую их в старинных покоях феодальных замков. Настоятель с азартом увлекался охотой, у него были лучшие соколы и борзые во всей северной округе, этим видом спорта он завоевал симпатии дворянской молодежи; с людьми почтенного возраста он разыгрывал другую роль, что отлично ему удавалось, когда это было нужно. Его поверхностная начитанность была достаточно велика, чтобы внушить окружающим невеждам почтение к его учености, а важная осанка и возвышенные рассуждения об авторитете Церкви и духовенства поддерживали мнение о его святости. Даже простой народ, который всех строже судит поведение высших сословий, относился снисходительно к легкомыслию приора Эймера. Дело в том, что Эймер был очень щедр, а за милосердие, как известно, отпускается множество грехов. Большая часть монастырских доходов находилась в его полном распоряжении. Это давало ему возможность не только много тратить на свои прихоти, но и оказывать щедрую помощь соседним крестьянам. Если и случалось приору Эймеру с излишней пылкостью скакать на охоте или чересчур засиживаться на пиру, если кому-нибудь приходилось видеть, как на рассвете он пробирается через боковую калитку в стене своего аббатства, возвращаясь домой после свидания, продолжавшегося целую ночь, люди только пожимали плечами и примирялись с такими проступками настоятеля, вспоминая, что точно так же грешили и многие из его собратий, не искупая своих грехов теми качествами, какими отличался этот монах. Словом, приор Эймер был очень хорошо известен и нашим саксам. Они неуклюже поклонились ему и получили его благословение: «Benedicite, mes filz»[30].

Но диковинная внешность спутника Эймера и его свиты поразила воображение свинопаса и Вамбы так, что они не слыхали вопроса настоятеля, когда он осведомился, не знают ли они, где можно было бы остановиться на ночлег. Особенно удивила их полумонашеская-полувоенная одежда загорелого иностранца и странный наряд и невиданное вооружение его восточных слуг. Очень вероятно также, что для слуха саксонских крестьян неприятен был язык, на котором было им преподано благословение и задан вопрос, хотя они и понимали, что это значит.

– Я вас спрашиваю, дети мои, – повторил настоятель, возвысив голос и перейдя на тот диалект, на котором объяснялись между собою норманны и саксы, – нет ли по соседству доброго человека, который из любви к Богу и усердию к святой нашей матери Церкви оказал бы на нынешнюю ночь гостеприимство и подкрепил бы силы двух смиреннейших ее служителей и их спутников? – Несмотря на внешнюю скромность этих слов, он произнес их с большой важностью.

«Двое смиреннейших служителей матери Церкви! Хотел бы я поглядеть, какие же у нее бывают дворецкие, кравчие и иные старшие слуги», – подумал про себя Вамба, однако же, хотя и слыл дураком, остерегся произнести свою мысль вслух.

Сделав мысленно такое примечание к речи приора, он поднял глаза и ответил:

– Если преподобным отцам угодны сытные трапезы и мягкие постели, то в нескольких милях отсюда находится Бринксвортское аббатство, где им, по их сану, окажут самый почетный прием; если же они предпочтут провести вечер в покаянии, то вон та лесная тропинка доведет их прямехонько до пустынной хижины в урочище Копменхерст, где благочестивый отшельник приютит их под своей крышей и разделит с ними вечерние молитвы.

Но приор отрицательно покачал головой, выслушав оба предложения.

– Мой добрый друг, – сказал он, – если бы звон твоих бубенчиков не помутил твоего разума, ты бы знал, что clericus clericum non decimat[31], то есть у нас, духовных лиц, не принято просить гостеприимства друг у друга, и мы обращаемся за этим к мирянам, чтобы дать им лишний случай послужить Богу, оказывая помощь Его служителям.

– Я всего лишь осел, – отвечал Вамба, – и даже имею честь носить такие же колокольчики, как и мул вашего преподобия. Однако мне казалось, что доброта матери Церкви и ее служителей проявляется, как и у всех прочих людей, прежде всего к своей семье.

– Перестань грубить, нахал! – крикнул вооруженный всадник, сурово перебивая болтовню шута. – И укажи нам, если знаешь, дорогу к замку… Как вы назвали этого франклина, приор Эймер?