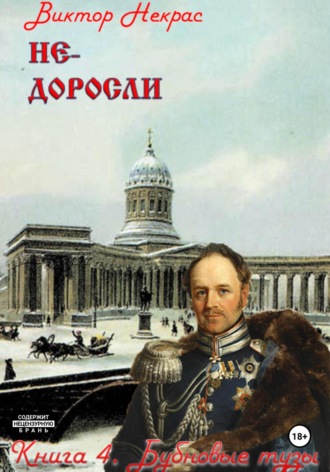

Виктор Некрас

Бубновые тузы

– Что? – тревога в голосе управителя словно передалась мичману, усилив его собственную, и вновь затопила всю душу. В Петербурге! Что это там, в Петербурге?!

– Мятеж, барин, – к тревоге и почтению в голосе Федота примешался откровенный страх. – Гвардия на площадь вышла, против государя нового, Николая Павловича. Хотя, говорят, Константина и какую-то Конституцию на престол. Жена цесаревича, должно быть…

В другое время Дмитрий Иринархович откровенно захохотал бы, но не сейчас – в ушах колоколами грохотал набат, перед глазами всё плыло и шаталось.

– И что? – онемелыми губами спросил он. Пошарил рукой, отыскивая опору, ухватился за резную дверную ручку морёного дуба, выдохнул. – Чем дело закончилось? Кто ныне государем у нас?!

– Николай Павлович, – с пиететом ответил Федот, выпрямляясь. – Он повелел тех мятежников картечью из пушек раскатать. И раскатали…

Мичмана шатнуло, но вовремя пойманная дверная ручка помогла устоять на ногах.

Картечь…

– Это слухи или?.. – слабая надежда всё ещё теплилась. Чего только не болтают люди.

– Да какие там слухи, Дмитрий Иринархович, – безжалостно ответил Федот, не понимая, с чего это молодой господин так побледнел. – Во всех газетах прописано…

– Привёз газеты? – надежда трепыхнулась ещё раз и исчезла.

Конечно же, привёз…

Вчерашний день будет, без сомнения, эпохою в истории России. В оный жители столицы узнали, с чувством радости и надежды, что Государь Император Николай Павлович воспринимает Венец своих предков, принадлежащий ему и вследствие торжественного, совершенно произвольного Государя Цесаревич Константина Павловича, и по назначению в бозе почивающего Императора Александра, и в силу коренных законов империи о наследии престола. Но Провидению было угодно, сей столь вожделенный день был ознаменован для нас и печальным происшествием, которое внезапно, но лишь на несколько часов возмутило спокойствие в некоторых частях города. <…> Уже по исходе первого часа дошло до сведения его величества, что часть Московского полка (как сказывали, от 5 до 4 сот человек), выступив из своих казарм, с развёрнутыми знамёнами, и провозглашая императором великого князя Константина Павловича, идёт на Сенатскую площадь. <…> Они построились в батальон-каре перед Сенатом; ими начальствовали семь или восемь обер-офицеров, к коим присоединились несколько человек гнусного вида во фраках. Небольшие толпы черни окружили их и кричали: «Ура!». <…> К ним подъехал Санкт-Петербургский военный губернатор, граф Милорадович, в надежде, что его слова возвратят их к чувству обязанности, но в ту самую минуту стоявший возле него человек во фраке выстрелил по нём из пистолета и смертельно ранил сего верного и столь отличного военачальника. Он умер в нынешнюю ночь.

<…>

Но государь император ещё щадил безумцев, и лишь при наступлении ночи, когда уже были вотще истощены все средства убеждения, и самое воззвание преосвященного митрополита Серафима пренебрежено мятежниками, его величество наконец решился, вопреки желанию сердца своего, употребить силу. Вывезены пушки, и немногие выстрелы в несколько минут очистили площадь. Конница ударила на слабые остатки бунтовавших, преследуя и хватая их. Потом разосланы по всем улицам сильные дозоры, и в шесть часов вечера из всей толпы возмутившихся не было уже и двух человек вместе; они бросали оружие, сдавались в плен. В десять часов взято было дозорами более пятисот, они скитались рассеянные; виновнейшие из офицеров пойманы и отведены в крепость.

<…>

Признания уже допрошенных важнейших преступников и добровольная явка главнейших зачинщиков, скорость, с коей бушующие рассеялись при самых первых выстрелах, изъявления искреннего раскаяния солдат, кои сами возвращаются в казармы оплакивать своё минувшее заблуждение, всё доказывает, что они были слепым орудием, что провозглашение имени цесаревича Константина Павловича и мнимая первая присяга, от коей его императорское высочество сам произвольным и непременным отречением своим разрешил всех, служили только покровом настоящему явному намерению замысливших сей бунт, навлечь на Россию все бедствия безначалия.29

Завалишин выронил газету, и огромный, сложенный вчетверо лист бумаги повалился сначала на колени мичмана, а потом сполз на пол. Дмитрий Иринархович о стоном закрыл лицо руками.

Что ж вы натворили-то, господи?!

Где-то в глубине дома нарастал весёлый шум и суматоха – пришли ряженые со звездой, и из прихожей уже доносилось пение:

Кишки да ножки в печи сидели,

В печи сидели, на нас глядели,

На нас глядели, в кошель хотели.

Скажите, прикажите,

У ворот не держите,

Кочергами не гребите,

Помелами не метите,

Винца стаканчик поднесите!

А ему вдруг мгновенно представилась промороженная заиндевелая площадь, сумрачные ряды солдат, клубы дыма с грохотом вылетают из пушечных жерл, визжит вспоротый картечью воздух, горячая кровь плавит снег и застывает на булыжной мостовой. И мёртвые тела на снегу – застывшее восковое лицо, испачканное кровью.

Лица друзей.

Кто из них ещё жив, а кто схвачен или «добровольно явился»?

Завалишин не хотел знать ответа.

3. 30 декабря 1825 года, Санкт-Петербург, правление Российско-Американской компании

Жандармский офицер невольно вызывал у надворного советника Булдакова симпатию. В годах, но не распустился, не обрюзг, не заплыл жиром – подтянутый и стройный, в каждом движении понимающему взгляду ясно читается готовность к действию (а людей на своём веку Михаил Матвеевич повидал немало и научился в них разбираться). Немного портило впечатление то, что офицер (штабс-ротмистр, – определил надворный советник по эполетам) то и дело морщился, словно ему что-то мешало.

– Итак, сударь?.. – Михаил Матвеевич какую-то неуловимую долю мгновения помедлил, но штабс-ротмистр, тем не менее, её уловил.

– Штабс-ротмистр Воропаев, к вашим услугам, – он не отчеканил, не отрапортовал, просто сообщил свой чин и фамилию – без вальяжной ленцы и покровительственного тона, как следовало бы ожидать – в городе поговаривали, что при нынешнем царе да после четырнадцатого декабря жандармерия скоро войдёт в большую силу, и естественно было бы ожидать от них высокомерия.

– Надворный советник Булдаков, – в тон ему сообщил офицеру директор. – Директор Российско-Американской компании. Чем могу быть полезен?

Говорить «чем могу служить?» не хотелось.

– К вам, – Воропаев ощутимо выделил голосом слово «вам», – ваше высокоблагородие, у меня вопросов нет никаких. Кроме одного – могу ли я видеть лейтенанта Дмитрия Завалишина?

«Зачем этому жандарму Дмитрий Иринархович? – недоумение встало в душе тяжёлой волной, и почти тут же директор догадался. – Четырнадцатое декабря!». Наверняка лейтенант во что-то замешан – Гвардейский флотский экипаж чуть ли не в полном составе вышел на Сенатскую. Удивительно было бы, чтоб этот пусть и мальчишка, но волевой, деятельный и маниакально честный мальчишка не был замешан. Самому надворному советнику недавно сравнялось пятьдесят девять, и на суету молодёжи он часто смотрел покровительственно и снисходительно – постоянно помнилась народная мудрость «Кто понял жизнь, тот никуда не торопится».

Жандарм ждал, и на его лице постепенно появлялось странное выражение – словно он терял терпение. И он по-прежнему продолжал морщиться.

– Вам нехорошо, штабс-ротмистр? – участливо спросил директор, и на недоумевающий взгляд офицера пояснил. – Вы всё время морщитесь.

– Прошу прощения, – Воропаев несколько смутился, оправил мундир (новый, недавно пошитый, а вот панталоны чуть подкачали – не голубоватые жандармские, а тёмно-синие, васильковые, – драгунские, изрядно потёртые, но ещё добротные). И почти тут же штабс-ротмистр, словно прочтя мысли надворного советника, подтвердил его догадку. – Гастрит у меня, боюсь, язва скоро будет. У аварцев в яме заработал. Я ведь в жандармерии недавно, только с лета, до того в драгунах служил, горцев замирял. Вот и угодил в плен…

Надворный советник коротко кивнул – признание Воропаева о его боевом прошлом оставило Михаила Матвеевича равнодушным.

– Однако мы отклонились, ваше высокоблагородие, – офицер вернул разговор в русло, отрешившись от на мгновение овладевшей им слабости. – Так я могу видеть лейтенанта Завалишина?

– Лейтенант Завалишин сейчас находится в отпуске, – медленно, раздумывая над каждым словом. – Его нет в Петербурге уже полтора месяца.

– Вот как, – с лёгким замешательством пробормотал штабс-ротмистр. – Это несколько меняет дело… но именно, что несколько.

Он несколько мгновений помолчал, разглядывая стол директора, словно увидел на нём что-то экзотическое, вроде индейского томагавка, сплетённого из прутьев гибиска и с заострённым камнем в навершии. Но томагавка на столе не было, он висел на стене за спиной директора – подарок чугацкого тайона30 ещё из тех времён, когда Булдаков сам торговал в Русской Америке – на Кадьяке и в Ситхе.

– Могу я узнать, куда он отбыл в отпуск, ваше высокоблагородие? – выпрямляясь и опять чуть морщась спросил Воропаев.

– Разумеется, – любезно отозвался директор, но почти тут же переспросил. – В свою очередь я хотел бы знать, какая у жандармского офицера нужда в моём подчинённом?

Штабс-ротмистр опять помолчал какое-то время, потом сказал сухо и официально:

– У меня приказ к его арестованию по делу бунтовщиков четырнадцатого декабря.

– Он… замешан? – Михаил Матвеевич замер на мгновение, одновременно страшась ответа и ожидая его. Но Воропаев разочаровал его ожидания:

– Я не в курсе таких подробностей, ваше высокоблагородие, – сказал он всё так же сухо и официально. – Моё дело – арестовать его и доставить на офицерскую гауптвахту Зимнего дворца.

Надворный советник задумчиво покивал и позвонил в колокольчик. Велел появившемуся на пороге секретарю:

– Павел Сергеевич, голубчик, будьте любезны – нужен адрес, по которому отбыл в отпуск лейтенант Завалишин.

Воропаев удалился, чуть звякая шпорами – трик-трак, дзик-дзак! – и это звяканье, хоть и негромкое, долго ещё слышалось из коридора через неплотно притворённую секретарём дверь. А надворный советник обессиленно упал в кресло – набитая конским волосом кожаная подушка мягко приняла его, спружинила и отпустила. Директор компании откинулся на спинку кресла и задумался. Думал долго, глядел в невысокий, покрытый разводами сырости потолок. Мысли путались, цеплялись одна за другую, мешали одна другой. В конце концов директор рывком встал из кресла, набил трубку, прикурил от свечи в канделябре31 и принялся расхаживать по кабинету, на каждом повороте невольно взглядывая за окно – на улице сгущались тёмно-синие петербургские сумерки, кое-где уже и горели фонари. Вот очередной зажёгся прямо около ворот правления компании. Булдаков остановился у окна, опёрся коленом на широкий низкий подоконник (колено чувствовало сквозь сукно панталон ледяной холод отполированного дерева) и, попыхивая трубкой, глядел через окно, как со столба неторопливо и размеренно, без лишней суеты, спускается по складной железной лесенке фонарщик. Вот он спрыгнул с последней ступеньки, встряхнулся, разгоняя застывшую кровь и стряхивая с тулупа снег, подхватил лесенку и, не складывая её, зашагал к следующему столбу.

Можно бесконечно смотреть на то, как работает другой человек, – пришло в голову где-то слышанное, чья-то глупая мысль. Глупая, которая притворялась умной.

За спиной бесшумно отворилась дверь, истопник длинном армяке (директор видел его отражение в подёрнутом инеем стекле) втащил в кабинет невеликое бремя дров. Осторожно, чтобы не громыхнуть и не повредить ничего – ни изразцов, ни паркета – истопник опустил дрова на прибитый к полу железный лист перед каминной решёткой, выпрямился и покосился на директора:

– Камин-то топить, ваше благородие?

Помнит, – подумал с кривой усмешкой Михаил Матвеевич, не оборачиваясь. Завтра новогодье, многим хочется со службы уйти пораньше. И большинство надеются, что директор Российско-Американской компании – не исключение.

То так, не исключение. А только праздник не нынче ночью, а только ещё завтра.

– Топи, Потапыч, топи, – вздохнул Булдаков, отходя от окна и снова усаживаясь в кресло. Опять пыхнул трубкой, покосился на бумаги, разложенные по столу, никакая работа на ум не шла после визита штабс-ротмистра. Истопник удовлетворённо кивнул, споро, но без лишней суеты уложил дрова, высек огонь, и скоро в камине весело плясали языки огня, с лёгким треском облизывая звонкие берёзовые поленья, а в трубе загудел дым. Истопник с поклоном скрылся за дверь, а Михаил Матвеевич, несколько мгновений полюбовавшись огнём (живой огонь и текущая вода – вот на что можно смотреть бесконечно, а не на то, как другой человек работает!), вдруг замер. Несколько мгновений он смотрел куда-то на стену рядом с камином остановившимся взглядом, обдумывая пришедшее в голову, потом кивнул сам себе, словно с чем-то соглашаясь и потянулся к колокольчику.

– Павел Сергеевич, будьте любезны доставить мне все докладные записки и рапорты Дмитрия Иринарховича, – и в ответ на удивлённый взгляд секретаря уточнил. – Все, в том числе и те, которые ещё не переданы выше.

Бумаг накопилось немало – толстая картонная папка была набита до отказа, едва хватало тесёмок, чтобы её завязать. Надворный советник криво улыбнулся, вспомнив, как шептались за спиной у Завалишина – что, если бы его изредка не одёргивало начальство, то он это самое начальство утопил бы в бумагах. Впрочем, злые языки злыми языками, а идеи из Завалишина и впрямь летели, как струи из фонтана. И далеко не все из них были пустыми. Лучше даже сказать – пустых среди них пока что директор не встречал ни одной. Вот только не все из них можно было сразу подавать наверх – иные требовалось подредактировать – в увлечении сочинительским пылом лейтенант Завалишин порой допускал такие обороты, что прицепись к письму злопыхатель или крючкотвор – совсем нетрудно было бы трактовать их как оскорбление величества или подстрекательство к бунту.

Неосторожен Дмитрий Иринархович, ох, неосторожен, – вздохнул директор, пытаясь развязать узелок на тесёмке.

– Позвольте помочь, ваше высокоблагородие, – предложил секретарь, но Булдаков только отмахнулся:

– Я сам, Павел Сергеевич, спасибо, ступайте.

Секретарь на мгновение задержался на пороге, обернулся, словно пытался что-то разглядеть – то ли то, как тучный директор будет развязывать крохотный узел, ковыряя его коротко стриженными тупыми ногтями или цепляя его зубами (вот заняться больше нечем надворному советнику!) то ли то, что директор будет делать с бумагами (не твоего ума дело, голубчик! вот уж точно!). Пожал плечами с лёгким недоумением и даже чуть обиженно и скрылся за дверью.

Мучиться с узлом директор не стал. Перочинным ножом перехватил тесёмку, и бумаги из раскрытой папки веером рассыпались по паркету прямо около камина. А, сгорел сарай, гори и хата! Надворный советник сдёрнул с кресла подушку, швырнул её на пол рядом с ворохом бумаг, примостился на подушке, вытянув измученные подагрой тощие ноги – старческие, кривые, в сбившихся набок чулках (и так стал сам себе жалок в этот миг!).

Вот проект об обзаведении земледелием в Русской Америке с основанием постоянных поселений в Калифорнии и переселением туда крестьян-добровольцев из крепостных.

В огонь!

Вот докладная о пользе утверждения русского флота на Сандвичевых островах и его крейсировании от оных до Сакраменто.

В огонь!

Вот предложение об овладении всем течением реки Амур, дабы утвердить русское господство на Дальнем Востоке и наладить регулярную торговлю мехами с Китаем.

В огонь!

Вот критика миссии Резанова в Калифорнии и Японии с указанием по пунктам, что именно сделано не так, и как именно нужно было это делать.

В огонь!

Вот докладная о необходимости союза с нарождающимися революционными хунтами Америки в пику испанскому правительству и Северо-Американским Соединённым Штатам.

В огонь!

Вот меморандум об опасности доктрины Монро для русских владений в Северной Америке – с резолюцией «Предерзостно!, сделанной лично рукой покойного государя.

В огонь!

Бумаги корчились в огне, чернели и рассыпались пеплом. Булдаков, чуть прикусив губу, пошевелил в глубине камина кованой тяжёлой кочергой, разгребая обгорелые листы. Огонь вспыхнул веселее.

Грамотный купец вовремя избавляется от убыточных и опасных активов.

Лицо директора было каменно-равнодушным.

4. 2 января 1826 года, Архангельская губерния, Поморский берег, Онега.

Серебро лежало в ларце тяжёлой грудой, тусклым блеском отражая огоньки светцов и свечей. Частой россыпью темнела чернь, отливала золотом эмаль. Старинное узорочье, ещё от прапрабабки, небось, из времён самого царя Алексея Михайловича, а то и Ивана Васильевича даже. Да и ларец хорош – морёный дуб да рыбий зуб, орех да узорная ковань – тоже старинная работа, тех ещё мастеров, которых сейчас вряд ли где сыщешь.

Приданое, шуликун32 его возьми.

Впрочем, Акулина лукавила сама перед собой – смотреть на старинное серебро ей нравилось. Потому и на гулянку сегодня не пошла, ни на посиделки, ни буянить с молодняком – радости не было на душе, вот и тешила её узорочьем. Хотя кто иной как раз наоборот, побуянить бы пошёл. Святое дело на святки кому-нибудь ворота снегом завалить, а то наметать на крыльцо сугроб по самую кровлю, притоптать плотнее, чтоб хозяин наутро из дома выйти не мог; поленницу развалить, раскидать по всему двору, сани на кровлю повети втащить, ограду разобрать да жерди в сугроб воткнуть стоймя. Ворчит на другой день хозяин сквозь зубы, суетится на дворе, а виноватых искать не пойдёт. А то и искать их не надо, сами у ворот похаживают за через заплот поглядывают – поймёт хозяин намёк или не поймёт. Не поймёт – ну и бог с ним, сам разберётся. А поймёт – поднесёт по стаканчику да вяленого палтуса с пирогом – сами всё в порядок приведут. А хозяин и рад тоже с ними угоститься. Сам когда-то таким был, сам то же самое творил, потому – понимать надо! Потому – праздники, святки, божье время! А таких, кто ругаться бегает, виновных ищет, а то и подраться норовит – таких не любят. Из года в год пакостят.

Хаживала и Акулина на такое озорство с парнями и девками, собиралась и нынче, а только с вечера вдруг подкатило к душе – стало грустно, как частенько в последнее время бывало, вот и осталась дома – на старинное серебро поглядеть, жемчуга погладить – пусть и не настоящие индийские, а здешние, северные, речные, а всё ж таки! Так и представлялось, что вот в этих жемчугах да эмалях бы, да вот под венец… с ним!

Акулина воровато оглянулась, словно рядом кто-то мог подслушать её мысли.

Но рядом никого не было – одна в пустой горнице.

Где-то далеко, за двумя дверьми, за рубленой стеной, за сугробами снега, шумели ряженые – слышался девичий визг, смех парней, выкрики – кто-то хорохорился перед другими, выпячивая грудь. Акулина так и представила, как Спиря Крень (почему-то сразу подумалось, что это именно он – провалиться бы ему!), подбоченясь, гоголем ходит да покрикивает. В берестяной машкере33 с настоящим свиным пятаком, приклеенным к берёсте на рыбий клей, и овчинном тулупе навыворот.

Представилось вдруг вживую, и Акулина фыркнула, чуть ли не хрюкнула со смеху – до того уморительным ей вдруг представилось зрелище.

После того, как на летних посиделках Спиря едва не схлестнулся с кадетами (а у него уже и свинчатка в рукаве была наготове, она-то, Акулина, это хорошо видела), он стал вести себя так, словно она ему что-то обещала. А ей даже видеть его морду было противно. И вот удивительное же дело – парень как парень, не косой, не кривой, не рябой, силой бог не обидел, не дурак… чего ей ещё надо-то?

Не чего, а кого, – тут же возразила она сама себе, и почувствовала, что краснеет. Захлопнула резную крышку и отодвинула ларец подальше. Встала из-за стола, прошлась по горнице от красного угла до печи и обратно, словно пыталась этим прогнать смущение и злость.

Наверху, в полухолодной летней горнице, пели на пять голосов – к матери пришли три подруги, да приживалка с ними:

Вдоль улочки, вдоль широкой,

Вдоль по лавочке, по торговой,

Вдоль по травоньке, вдоль по мураве

По лазоревым цветочкам,

Во танец пошла красная девка.

Голоса звенели – вёл неожиданно (для тех, кто не знает) сильный и звонкий голос приживалки Лукерьи. Вроде и поглядеть не на что, сморщенная старушонка, а голос – одарил бог. За тот голос и держали на дворе – работы никакой Лукерья делать не могла, а вот голосом хозяевам потрафила. А уж мать с подругами подхватывали и подпевали.

Танцовала девушка, приустала,

Приустала красная, задремала;

Задремала, спать ложилась

К милому дружку на колени.

Акулина остановилась у окошка – поглядеть наружу было уже нельзя – ставни на ночь заложили, поберечь тепло. Заслушалась. Так и представилось – сидят впятером у печной трубы (кирпичная труба проходила из нижнего жила через горницу, от неё тянет теплом – вьюшка там, наверху), жужжит, крутится прялка, на светцах трепещут огоньки. Приживалка сучит пряжу шершавыми от многолетней работы ладонями, мотает клубок. А на столе, застелённом небелёной скатертью – пляшка медовухи, поливные и стеклянные стаканы, кутья горкой, олений окорок, копчёная сиговина, мочёная клюква, тульские пряники, калитки и козули.

Гостеванье не гостеванье, посиделки не посиделки.

Всё враз.

Милой во гусельцы играет,

Сам девушку потешает…

«Стань, девушка, , стань ластушка!

Воно идёт твой батюшка

Со родимой со матушкой!» –

– «Иванушка – мой батюшка;

Васильюшка животочек –

Тот мой миленький дружочек.

Я батюшки не боюсь,

Родимого не стыжусь!

Играть пойду, – не спрошусь,

С игры приду, – не скажусь,

С кем гуляю, – не стыжусь!»

Не про неё ль и поют?

На душе захолонуло – неволей вспомнились опять те посиделки в июле. Вот ведь дурища – сама к Власу на шею полезла. А ему то и не нужно вовсе! О питерской небось мечтает, расфуфыренной, в фижме да с декольтой!

Акулина топнула ногой, сжала кулаки.

На дворе глухо подал голос Молчан – коротко рявкнул и тут же смолк. Кого-то несло. Мгновение Акулина раздумывала, не убрать ли ларец с глаз подальше, но так и не шевельнулась – домашние знали про её любимую утеху, а по голосу Молчана было ясно – пришёл кто-то свой.

Отец из гостей воротился, должно быть. Святки – время гостевания. Обычно отец с матерью ездили в гости по родне вместе – к родне да к друзьям, таким же купцам-промышленникам, да к своякам-свояченицам. А сегодня на обоих какой-то стих нашёл: отец – к брату двоюродному в мужскую компанию, а мать – дома с женщинами.

Рановато он, – хмыкнула про себя Акулина, глянув на часы английской работы на стене (дорогая штука даже для онежского купца – отец неложно гордился перед всем городом тем, что у него есть дома часы, как и у больших господ).

Должно быть случилось что-то.

Отец ступал тяжело, грохнул дверью в сенях – должно быть, был гневен или просто не в духе. Интересно, с чего, – у Акулины на душе вдруг непонятно от чего похолодело, словно она предчувствовала, что отцовский гнев будет касаться именно её.

«Господи, пронеси», – прошептала она, но креститься не стала, просто нашла взглядом икону на тябле34. Потом подумала пару мгновений и вдруг, решившись, села за стол, снова раскрыла ларец и сложила руки перед собой – паинька, да и только. Сидит себе, никого не трогает, узорочье разглядывает.

Наверху завели новую песню.

Молодость, молодость, девичья красота!

Я не думала, молодость, измыкати тебя!

Измыкала молодость чужая сторона,

Чужа дальня сторонка,

В чужих людях живучись,

Много горя видучись;

По утру рано встают,

Да долго есть не дают…

Отец долго отряхивался в сенях, словно снаружи валил снег. Может и вправду валил – Акулина не знала, за весь вечер ни разу не выглянула во двор. Не было радости на душе. Опять грохнул дверью, когда пролез в жило, хмуро огляделся. Точно не в духе.

– Мать где? – спросил, словно плюнул.

Акулина не успела ответить, он уже понял сам по тому, что доносилось сверху.

Я у батюшки, у матушки

Тешена дочка была;

Я без спроса, без веленья

Не ходила никуда;

– Не про тебя поют, – процедил отец, скидывая шубу. Покосился на дочь, словно ожидая, что она примет у него шубу и повесит. Не дождался, насупился ещё сильнее, сам набросил шубу на гвоздь в стене. – Ой, не про тебя.

– Не про меня, – согласилась Акулина без улыбки.

– Гляди, Окуля, – пригрозил отец. – Терплю я тебя, а как-нибудь возьму вожжи…

– Случилось что, батюшка? – спросила дочь елейным голосом.

– Случилось, – забрасывая бобровую шапку на другой гвоздь, туманно повторил отец. И повторил задумчиво. – Случилось.

Прошёл к столу, сел напротив Акулины.

– У Алексея Яковлича брат его был…

– Капитан-исправник? – Акулина чуть приподняла бровь. – Дядя Прохор?

Капитан-исправник тоже приходился отцу двоюродным братом, а значит, ей – дядей.

– Не перебивай, – отец говорил миролюбиво, его злость, казалось, куда-то испарилась. – Послушай лучше.

Акулина притихла.

Я без рыбки уж не сяду,

Без калачика не съем,

Без милого спать не лягу,

Без надежды не усну;

Хотя усну, – во сне вижу…

Что сказали про милого:

Милый не жив, не здоров;

Что сказали про милого –

Милый без вести пропал…

– Развылись, – неприязненно процедил отец, покосившись на потолок. – как чуют будто, – он снова повернулся к дочери – Акулина смотрела огромными глазами – словно что-то почуяла тоже. – Прохор рассказал, что в Питере смутьяны-офицеры мятеж подняли против государя…

Акулина кивнула – об этом она, как и всяк человек в Онеге, уже знала, новость разнеслась сразу после Рождества.

– Так там и брат твоего любезного Власа замешался, – отец внезапно опять разозлился. – Аникушка Логгинович, госпо́да с посконным рылом! В крепости сидит нынче! Капитан-исправник про то велел никому не болтать, потому я только тебе и говорю.

Акулина опять молча кивнула – слова не шли. Хотелось возразить что-то отцу, а возразить было нечего.

– И чтоб я тебя больше не видал рядом с этим висельником! – рыкнул отец. Акулина открыла было рот возразить, но отец чуть пристукнул кулаком по столу. – Помолчи! А то я не видел, как ты перед ним хвостом вертишь! Да, он сам там не был – сопляк ещё для таких дел! – а только яблочко от яблоньки…

– Ты ж, батюшка, не против был, – неуверенно возразила Акулина, подавленная огромностью открывшейся беды.

– Был, – подтвердил отец хмуро. – Пока мятежа не случилось. А теперь – не велю. Не хватало ещё нам, Агапитовым, висельной родни.

Что недавно мой милой

Вдоль по улице прошёл,

Шибко, громко просвистел,

На окошко проглядел…

На моём ли на окошке

Там лежала да приметка,

С винограда ветка…

– Не будет у тебя, батюшка, такой родни, – сказала Акулина спокойно (спокойно! – только б слёзы не рванулись!). – Я бы к нему и под виселицу побежала. Да только ему иное надо. Море, да ветер, эполеты да паруса…

Отвернулась.

Слёзы всё-таки прорвались.