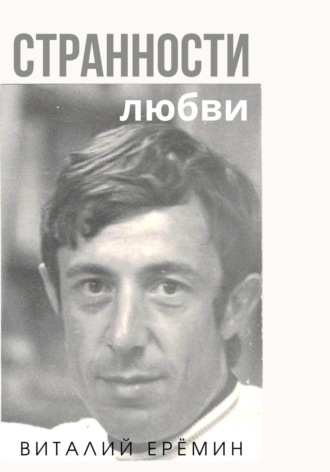

Виталий Ерёмин

Странности любви

НАВАЖДЕНИЕ

Славин был на работе, когда Наташка позвонила ему. Он сразу узнал ее голос, но не поверил ушам, когда она назвала себя. Стало трудно дышать, и бросило в жар.

Дома он достал из тайника ее фотографию. Держать открыто не рисковал, жена бы порвала на кусочки. Как же заныло сердце, как защемило… Какая же загадочная штука человеческая – память. Когда ученые догадаются, как она работает, тогда только станет ясно, что такое человек. Но у Славина сработала сейчас не та память, какую мы обычно имеем в виду. Совсем другая.

…Наташка жила совсем рядом с ним, чуть ли не в соседних домах, но он ни разу ее не видел. И вот это случилось. Сначала он прошел мимо и застыл, глядя ей вслед. Потом испугался: а вдруг никогда больше не увидит эту светлую шатенку с яркими карими глазами. Догнал ее и сказал, задыхаясь от спазма.

– Знаете, а ведь знакомиться на улице – прилично.

Девушка замедлила шаги, вглядываясь в его лицо. Это был профессиональный взгляд художницы. И молчала. Тогда он закончил:

– Случайных встреч не бывает.

Девушка молча пошла своей дорогой, но медленно, а он шел рядом. У нее висела на плече плоская деревянная коробка, кажется, мольберт. Не говоря ни слова, он снял этот ящик и повесил на себя. Она не сопротивлялась. Он сказал совсем банальность, мол, удивительное рядом, потом говорил что-то еще, она только улыбалась. Потом он коснулся ее пальцев, она не убрала их. И тогда он взял в свою руку ее ладошку. Сделать это спустя минуты после встречи было, конечно, невообразимым нахальством, но его тянуло взять ее руку, словно магнитом. Что-то похожее чувствовала и она. Их пальцы переплелись.

Они пропустили все стадии. Не было цветов, коробок с конфетами, ресторанов, походов в кино, рассказов о себе, зарождения душевной близости, кристаллизации чувств. Спустя два-три часа после первого поцелуя они уже раздевали друг друга.

Мама отпускала ее к подругам, как солдата в увольнительную. Строго на два-три часа, и только днем. Думала, убережет. И ведь уберегла до 20 лет. Она не стеснялась, несмотря на казарменное воспитание мамы. Она только повторяла: «Наконец-то!» Происходящее было для нее не утратой, а избавлением.

Он никак не обольщал ее. Не включал нежную музыку. Не открывал бутылку с вином. И даже не подумал об этом. Их обоих трясла лихорадка. Они будто лишились дара речи. Она только говорила, словно в бреду: «Я сделаю тебя счастливым». Словно понимала, как тяжело ему никого не любить. Но в этом обещании счастья не было нужды. Ее красота сама по себе была обещанием счастья. Хотя… Славин говорил себе: такая девушка не может не любить свое отражение в зеркале. А если так, то неужели ее отношение к нему не ограничивается ее отношением к себе? В это трудно было поверить.

Каждый день Наташка прибегала, и они тут же падали в постель. Потом она одевалась и бежала домой. Только через неделю она спросила: «А ты предохраняешься?» Он удивился: «А зачем?» Он пошел бы на хитрость, если бы она велела ему предохраняться. Он готов был на все, только бы сделать ее своей навсегда. Славин признался, что он в разводе. О-о-о! Наташка сказала, что мама ни за что не даст согласия на их брак. У мамы для нее своя кандидатура ни разу не женатого кандидата наук. Но она не отступит. Они поженятся тайно. Она покажет запись в паспорте, и мама смирится, хотя едва ли.

Славин позвонил в загс. Ему пообещали сделать это по знакомству завтра же. Ошалевший Славин объявил маме, что он встретил, наконец, самую-самую. В подтверждение показал фото Наташки в ее паспорте. Мама озадаченно посмотрела на него и ничего не сказала. Это было очень странно.

На другой день он заехал за Наташкой. Она впервые села в машину без улыбки до ушей и проговорила тихо.

– Тебя хочет видеть моя мама.

– Ты ей сказала? – удивился Славин.

– Ей сказала твоя мама, что ты бываешь забывчив – у тебя позади два брака и два брошенных ребенка. Ты рецидивист, Олежка.

Славин был в шоке. Как мама могла узнать ее адрес? Вот олух! Очень просто. Не только посмотрела фотографию Наташки в паспорте, но и заглянула на страницу, где значится прописка.

Наташка смотрела погасшими глазами.

– Мама сказала, что обойдется без твоих объяснений, только верни паспорт.

– Нет, я должен с ней поговорить! – вскинулся Славин.

– Не надо, – простонала Наташа. – Ты ее не уговоришь.

Она чуть помолчала и добавила, что этого и ей уже не надо.

Если бы Славин мог убить себя в этот момент без оружия, он бы сделал это сгоряча, не задумываясь.

На прощанье Наташка подарила ему свою фотографию. И взяла с него слово, что он вернется к жене. И загадочно добавила: «А потом видно будет. Жизнь длинная».

– Мама, что ты наделала?! – сказал дома Славин.

– Я все сделала правильно, – сказала, как отрезала, мама.

Общие знакомые сообщили Славину, что Наташка вышла замуж на другой день после того, как едва не зарегистрировалась с ним. Мужем стал тот самый кандидат мамы. Славин вернулся к жене и дочери. Жена не могла простить ему измену, но все же родила еще и мальчика.

Славин жил по инерции, не разрешая себе увлечений, считая себя обязанным вырастить детей. Время от времени он доставал из тайника фотографию Наташки и тут же прятал. Не мог любоваться, и опасно было – в любое мгновение жена могла застать врасплох. Однажды так и случилось. Но он успел закрыть книгу с фотографией. И страшно испугался взгляда жены – ему почудилось, что она догадалась. И вот Наташка появилась вновь, и что теперь с этим делать?

Они встретились в кафе на Тверской. Она вошла своим изящным, решительным, шагом. Он встал из-за столика. Она бросилась ему на шею. Он вдыхал запах ее роскошной гривы. Она уткнулась ему в шею и тоже вдыхала, вдыхала… Кто-то похлопал в ладоши.

Потом они сидели за столиком, держась за руки. Официантка спросила, что им принести. Они слышали, но не отвечали. «Может, что-нибудь из аптечки?» – спросила официантка. – «Что-нибудь от гипноза», – уточнила Наташка. На столе появились две чашки кофе и две рюмки с коньяком.

– О господи! – вздохнула Наташка и выпила махом.

Славин вспомнил: вот и тогда она выражала свои чувства почти междометиями. Но ее всегда можно было понять. Он изъяснялся гораздо членораздельней. И тогда, и сейчас.

– Ты проездом?

– Я давно в Москве. Увидела тебя по телеку. Говорю мужу: вот мой первый мужчина. Возможно, он станет моим третьим мужем. Могу познакомить. Он наверняка женат, говорит муж. Олежка, до какой степени ты женат? Не отвечай. Ответ – на твоем лице. Тогда что нам мешает довести начатое дело до конца? Олежка, вглядись. Я лучше, чем была.

Лучше? Не то слово! С какого-то столика ей прислали веточку розы. Она вежливо поднесла ее к носу и положила на стол. Как многие провинциалки, она была равнодушна к цветам, считая их излишним лирическим пафосом.

– Помнишь, я обещала сделать тебя счастливым? Теперь нам уже никто не помешает. Я делаю тебе предложение. Сколько тебе надо на раздумье?

– Ты невероятная, – сказал Славин.

Ее яркие карие глаза погасли. Но тут же снова ожили.

– Все равно ты должен познакомиться с моим мужем.

По дороге она рассказала: муж из знатного казахского рода, потомок хана, служит в кагэбэ аналитиком, учится сейчас в академии. Скорее всего, его оставят в Москве, а значит, служебная трешка станет его собственностью. Он может обменять ее на однушку и двушку. Так что разбежаться им не проблема. Она все равно уйдет от него.

Муж был дома. Красивый казах с тонкими чертами лица. Доброжелательно пожал руку. Предложил кофе и пошел в кухню. Наташа завела Славина в небольшую комнату. Там за ученическим столом сидел мальчик лет четырнадцати. Высокий, ладный, копия мать. «А это Игорь», – сказала Наташа. – А это…», – она запнулась, не зная, как лучше назвать Славина. «Я понял, – сказал мальчик, – это старая любовь, которая не ржавеет».

«Пойду накрою стол», – Наташа вышла. Славин разглядывал мальчика, чувствуя странное волнение. – «Вы знаете, из-за чего мама разошлась с моим отцом?» – спросил Игорь. Славин пожал плечами. «Ему страшно не нравилось, что я похож на маму». – «Что за нелепость?» – удивился Славин. – «Да нет, все логично», – по-взрослому возразил мальчик.

Потом они сидели вчетвером, за кухонным столиком, как в железнодорожном купе. Говорили о Казахстане, где жили раньше. О трудном привыкании к Москве, к ее воздуху, многолюдью, суете. На это ушло минут десять, потом то ли тихий ангел пролетел, то ли дурак родился. Славин сказал, что ему пора. Наташа пошла проводить. До метро шли медленно, как за катафалком.

Славин должен был сказать то, чего она ждала, а он был словно в ступоре. Он еще не понял, не догнал, зачем на самом деле она зазвала его к себе.

– Зачем ты это сделала? – спросил он, наконец.

Экий ты недогадливый, – читалось на лице Наташки. Она молча поцеловала его в щеку и пошла обратно.

«Она рождена для ложа и известного кресла, для наслаждений и отборного потомства. Она должна была к своим тридцати пяти годам родить минимум троих, а у нее только один сын и ни одной дочери, – говорил себе Славин, на пути к дому. – Неужели она вышла за этого потомка хана для того, чтобы попасть в Москву? Ну, не влюбилась же она в него. Хотя, почему нет? А если влюбилась, то как-то слишком быстро разлюбила».

Но не это главное. Главное – почему она развелась с первым мужем. Ему не нравилось, что сын – ее копия. Стоп! Значит, подозревал, что отец – не он. Какой балбес, сколько детей бывают похожи только на матерей или только на отцов. Нет, едва ли он балбес. У него были основания так думать. Еще раз стоп! Когда родился мальчик? В каком месяце после их с Наташкой расставания? Они расстались в августе. Если мальчик от него, он должен был родиться в мае. Я потерял голову тогда и снова теряю сегодня, – думал Славин.

Тут зазвонил телефон. Это была она, Наташка.

– Я не стала тебе говорить, но ты должен знать, прежде чем принять решение. Я беременна. Естественно, от этого мужа, от потомка хана. Но он об этом не знает. Он благородный человек. Мы уже договорились: он разменяет свою трешку. Нам с Игорем отдаст двушку.

Она только прямо не сказала: тебе, Олежек, надо только собрать чемодан.

Славину трудно было собраться с мыслями. Его пришибли слова о беременности. Он не подумал, а почувствовал, что это уже слишком.

– Наташа, нельзя нам возвращать друг друга.

Он сказал это и тут же возненавидел себя, как дезертира.

– Согласна. Жениться – значит, убить то, что было, – она повесила трубку.

«Надо как-то вернуть фотографию, подумал Славин. – Тогда только пройдет это наваждение. Хотя, не факт».

Прошлом еще несколько лет. Дочь вышла замуж, а сын, копия мать, отвернулся от Славина. В их семье не было настоящей любви, а значит ни в чем не было смысла. К этому времени он переварил прожитую часть жизнь, а прожитая часть переварила его.

Он купил себе квартиру. Жена нашла себе пару, а дети так и не узнали, чем он пожертвовал ради них. Но он ни о чем не жалел. Он обрел мудрость, которая всему, как молитва в церкви, находит утешения. Он говорил себе, что с Наташкой он жил бы в страхе потерять ее любовь. Это была бы попытка удовлетвориться одной женщиной, а красота тоже изнашивается и надоедает. И вообще, всему приходит конец, и самая красивая любовь – не исключение. Он по-прежнему любил воспоминания, но при этом не мог себе простить, что до такой степени увлекся. Ему казалось, что Наташа была невысокого мнения о его уме: по-настоящему умные так безумно не влюбляются.

И раньше, и сейчас ему встречались женщины-охотницы, женщины-кошечки и другие разновидности. Но он то ли принадлежал к однолюбам, то ли судьба не давала ему второго шанса. Стараясь забыть Наташку, сравнивая с ней других женщин, он не ослаблял, а только усиливал тоску по ней.

Он позвонил ей, помня, как они два раза расстались, и вовсе не надеясь провести с ней остаток жизни. Он трезво сознавал, что теперь они могут любить не друг друга, а только свои вспоминания. «Я только отдам ей фотографию», – говорил он себе.

Он встретил ее у метро. Она стеснялась, что пополнела. Они подъехали к набережной Москвы-реки. Сели на скамейку. Посмотрели друг другу в глаза. Он взял ее руку, и почувствовал, что ничего не изменилось и не кончилось.

Его квартира была рядом. Через минуту после того, как они вошли, их одежда уже валялась вокруг постели. Только теперь они были способны что-то говорить друг другу.

– Странно, что ты так ни в кого и не влюбился, – сказала Наташка.

Славин пошутил:

– Мне хватило одного несчастья в жизни.

– Олежка, я не могла ослушаться мамы. Мама есть мама. Зато потом я приехала в Москву, чтобы все вернуть. И зато я родила дочь. Хочешь взглянуть на нее?

Она вынула из сумочки фото дочери. Ух ты, какая метисочка! И опять-таки вылитая Наташка, только с экзотическими глазами.

Потом показала фотографии двоих детей Игоря. Сколько же красоты она наделала в жизни.

– Когда у Игоря день рождения? – как бы невзначай спросил Славин.

– 17 мая, – быстро ответила Наташа и осеклась. – Но это ничего не значит. Даже не думай. Если бы я была в чем-то уверена, я бы сама тебе сказала.

– Когда ты ушла от своего хана?

– Задолго до того, как родила дочь. – Наташка натянуто рассмеялась. – Ах, Олежка, кто от кого родился, кто от кого ушел, – такие мелочи жизни. На днях я сама собиралась тебе позвонить. Похоже, у нас патология в хронической форме. Другого объяснения этого безобразия у меня нет.

Славин не унимался:

– Сходство или несходство можно определить не только по лицу, но и по фигуре. Ты покажешь мне фото Игоря в плавках?

– О, как все запущено, – Наташа уже не смеялась.

Она думала сейчас, что Славин повел себя ничуть не лучше ее первого мужа.

– Неужели тебе мало того, что он мой сын? Может, потребуешь экспертизу ДНК?

Славин сказал:

– Твой первый муж наверняка заметил, что мальчик – не от него во всех деталях. С ног до головы. А я, применительно к себе, уверен в обратном. Так что не надо мне никакой экспертизы. Но на фотографию я бы взглянул.

Наташка смотрела на него со снисходительной нежностью. Уж она-то знала, что ноги сына сделаны, как под копирку.

А Славин думал, что любить воспоминания о любимой женщине все же легче, чем ее в натуре и повседневности. Теперь он готов был ко всему. И в то же время – не готов.

Всю дорогу до ее дома они молчали. Машина остановилась у подъезда. Наташка чего-то ждала. Наверно, каких-то последних слов. Славин вынул из кармана ее фотографию и проговорил, будто был один.

– Женщина моей жизни.

Наташка отозвалась, глядя на него прекрасными влажными глазами.

– Мужчина моей жизни.

Он протянул ей фотографию. Она положила ее в сумочку. У подъезда обернулась. Так называемый прощальный взгляд.

«Ну, вот и всё!»

ДУХОВНЫЙ СЕМИТ

Шахматный клуб. За одним из столиков Иванов и его партнер Петров. Оба с виду интеллигентные люди. Только у Петрова позиция хуже

– Слушай, Володька, а ты случаем не еврей? – неожиданно спрашивает Петров.

Иванов смотрит ошарашено на окруживших столик болельщиков и находит замечательный ответ:

– А ты случаем не гомосек?

– Я просто полюбопытствовал, а ты взял и оскорбил меня, – говорит Петров.

– Нет, это ты первым его оскорбил, иначе бы он так не ответил, – говорит Петрову один из болельщиков.

– Спросить человека, еврей он или не еврей – разве оскорбление? – говорит Петров. И обращается к Иванову. – Есть правило, Володька. Еврей тот, кого принимают за еврея. Ты умный, у тебя нос крючком. К тому же ты Владимир.

– Хорошо, предположим, я еврей, что дальше? Что это меняет? Позиция у тебя все равно безнадежная, – говорит Иванов.

– Зато мы внесли ясность, – говорит Петров.

– Хочешь вывести меня из себя? – спрашивает Иванов.

– Не думал, что ты так отреагируешь, – ухмыляется Петров. – Если ты не еврей, мог бы спокойно ответить: нет, я не еврей. А ты обозвал меня гомосеком. Ты же знаешь, у меня жена, дети.

– Гомосеки разные бывают, – говорит Иванов.

– Вот сейчас ты меня еще раз оскорбил. Я тебя ни разу, а ты меня уже два раза, – отвечает Петров.

Иванов все же выиграл, но вернулся домой в плохом настроении. Жена Маша смотрела ток-шоу Владимира Канарейкина. Не говоря ни слова, она налила Иванову сто граммов, достала из банки соленый огурец. Иванов расслабился и объяснил, что произошло.

– Можно хорошо играть в шахматы, слыть умным человеком и быть при этом идиотом, – сказала Маша. – И вообще, Петров антисемит. Он и меня подозревает. Но меня – обоснованно, а тебя – не знаю.

Иванов напрягся:

– Что значит «обоснованно»?

Иванов жил с Машей считанные месяцы, еще не успел рассмотреть все скелеты в ее шкафу. Убавив звук в телевизоре, Маша совершила явку с повинной. Достав фотоальбом, ткнула пальцем в фотографию своих родителей. Вся в отца, жгучего брюнета, и ничего от матери – курносой блондинки. На самом же деле, отец был донской казак, а мать – чистокровная еврейка.

«Интересный, однако, денёк!» Иванов потянулся к бутылке. Когда наливал себе, Маша подставила свою рюмку. На ее лице читалось желание напиться. Они оба хотели что-то сказать друг другу, но тут Канарейкин в который раз объявил в прямом эфире, что он еврей. «Да что ж такое!» – подумал Иванов.

Видя теперь в жене эксперта, он спросил, зачем Канарейкин делает это в каждой своей программе.

– Сама гадаю, – сказала Маша. – Рисуется. Они там все артисты, то есть кривляки.

– Но никто так часто не гордится своей национальностью, – сказал Иванов. – Если гордится, значит, ставит евреев выше русских.

– Сама не понимаю, – поддержала Маша. – Живешь в России – считай себя русским и не кокетничай. Канарейкину уже под шестьдесят, а он, как был, так и остается сынком еврейской мамы. Все истерики – маменькины сынки, а он – истерик. Гора мышц, может тянуть воз вместо быка, а дух – телячий. Вот и корчит из себя крутого. Комплиментами ласкает мужиков направо-налево. (Здесь она передразнила Канарейкина) «На что еще обратил свой взгляд ваш острый мозг»? Скольких умниц уже испортил своей лестью.

Маша символически сплюнула и налила себе водки. Подумала и великодушно плеснула Иванову. Выпила, не чокаясь и сказала:

– Нельзя слепо любить свою нацию. У меня и к русским вагон претензий. Но сейчас мы говорим о самом древнем народе.

– Китайцы древнее, и говорим мы о Канарейкине, – поправил Иванов.

– Я его насквозь вижу. Он бабник и сладострастник, – сказала Маша.

– А что такое, по-твоему, сладострастник? – придрался Иванов.

– Не что, а кто. Кто любит заниматься любовью.

– Тогда я тоже сладострастник, – напомнил Иванов. – Тебе ль не знать.

Маша пропустила выпад мимо ушей. Вцепившись в Канарейкина, она уже не могла отпустить его, не ощипав половину перьев.

– Канарейкин воздвиг себе репутацию любящего отца. Хотя на самом деле любит только себя. Дикое тщеславие и любовь к детям – вещи несовместные.

Иванов налил Маше еще, и она прибавила пыла:

– Они все отъявленные бабники и сладострастники. От Троцкого до Березовского. От Бабеля до Немцова. При этом жуткие выпендрежники. Еврей, который не считает себя самым умным и успешным, неполноценный еврей. Но среди русских баб у них хорошая репутация. Как бы верные мужья, как бы хорошие отцы. А на самом деле – просто хорошие имитаторы. Если бы были настоящими, еврейки не выходили бы за русских, как моя мама.

Иванов спросил, кем же сама Маша себя считает.

– Конечно, русской, кем же еще? Если бы чувствовала себя еврейкой, давно бы уехала в Израилевку, – сказала Маша. И неожиданно добавила. – Но мне не нравится, как ты смотришь на свою невестку.

– Как я на нее смотрю?

– Как отъявленный антисемит.

– А чего она печет такие тощие пироги с капустой? Капустой жмется!

Иванов сделал вид, что пошутил, а на самом деле считал экономию капусты важным показателем. Ему не нравилось также, что сын стал редко приезжать к нему. Придумал оправдание, мол, у невестки сбой в вестибулярном аппарате, совсем не переносит езды, а приезжать ему одному – значит, оставлять ее в одиночестве.

– Еврейки отбивают русских мужей от родителей, – сказал Маше Иванов. – Ты – редкое исключение.

– Тут я с тобой, пожалуй, соглашусь, – отвечала Маша. – Я тоже это замечала. Но скажи спасибо, что невестка еще не увезла твоего сына в Израилевку.

Иванов потянулся за ещём, в смысле, к бутылке.

– Бедолага, – пожалела его Маша. – Сколько несчастий сразу. Но ты перетерпи все кучкой – потом легче будет. (Иванов направил на Машу вопрошающий взгляд). Не знаю даже, как ты это воспримешь… Ну, короче, сын у тебя тоже еврей, Вова. Точнее, первая жена твоя не сказала тебе, что она еврейка. А сын только недавно узнал от нее. Просил тебя подготовить.

Иванов нервно захохотал. Потом умолк и снова захохотал. Открыл свой фотоальбом и стал рассматривать фотографии родителей. Потом старые снимки с изображениями деда и бабки. Маша переживала за него.

– Все у тебя нормально. Смотри, какие чисто русские лица.

– Тогда откуда у меня горбинка на носу?

– Далась тебе горбинка. У Карла Маркса нос картошкой, а он кто?

Ночью Иванов долго мял подушку. Какого черта он вызверился на Петрова? Ну, в самом деле, чего обидного в вопросе, еврей ли он? «Но я обиделся, – признавался себе Иванов, а значит… Что из этого следует? Значит, быть евреем, по мне, не есть хорошо. Стало быть, я скрытый антисемит. Но при этом меня не очень покоробило, когда Маша призналась мне, что она еврейка. Но совсем другое дело – с сыном. Почему? Да все просто. Маша никуда не денется, а сын отдалится еще больше. Потому как знает точно, что я отчасти все же антисемит. Сколько раз я при нем проявлял себя в этом качестве… Такое не забывается».

Иванов встал и выпил снотворное. В соседней комнате зажегся свет. Маша принялась читать книжку. «А ведь у нас из-за этой ерунды все может рухнуть», – подумал Иванов.

Он начал строить оправдания. По всей жизни среди его друзей было немало евреев. Даже больше, чем русских. Значит, или он притягивает их, или сам к ним тянется. А значит, в любом, случае никакой он не антисемит. Просто не любит в евреях худшие качества. Но ведь и в русских он то же самое не любит.

Иванов зашел к Маше, присел на краешек софы, взглянул на обложку книги в ее руках. Это был Василий Розанов.

– Не ты один маялся, – сказала Маша. – Этот известный антисемит даже собирался перейти в еврейство. Вот ведь как.

– Что значит перейти в еврейство? – спросил Иванов. – Это что же, пройти известный обряд?

– Вовсе не обязательно, – сказала Маша. – Можно просто объявить себя духовным евреем. Не по крови, а по духу.

– Дух и есть кровь, – возразил Иванов.

– Не хватай меня за язык, – огрызнулась Маша. – Ты сам натуральный духовный еврей.

– А это что такое? – озадачился Иванов.

– Не что, а кто, – занудно поправила Маша. – Что тут жевать-то? Духовный – это духовный. То есть не по крови, а по тому, как человек живет свою жизнь. Со смыслом или без, успешно или тупо.

– Слово «еврей» мне не нравится, – закапризничал Иванов.

– Хорошо, я, невестка и твой сын, будем называть тебя семитом, – снизошла Маша.

– Мне чуется в этом какой-то подвох, – уже развлекался Иванов.

– Ну, правильно. В душе ты все равно неисправимый антисемит, – сказала Маша.

Она высунула из-под одеяла ступню и пыталась сложить из трех пальцев фигу. Иванов ласково взял эти пальцы в ладонь. Маша отложила книжку и гостеприимно откинула одеяло, Иванов лег рядом, сказав при этом:

– Не зря Розанов называл евреев нацией вечной эрекции.

Маша вздохнула:

– Еще говорят, евреи – более интенсивная форма той национальности, среди которой они живут. Этот интенсив – есть защита. А антисемитизм – есть зависть. Ты пьян, мой чистокровный русский друг, а значит должен быть задушевным, как я. Хотя я не очень пьяная, и это неправильно, в таком состоянии я сегодня не усну.

Она налила Иванову и себе еще и сказала тост:

– А знаешь, какая эмоция на эту тему мне больше всего нравится у Розанова? «Да будет благословен еврей. Да будет благословен и русский».