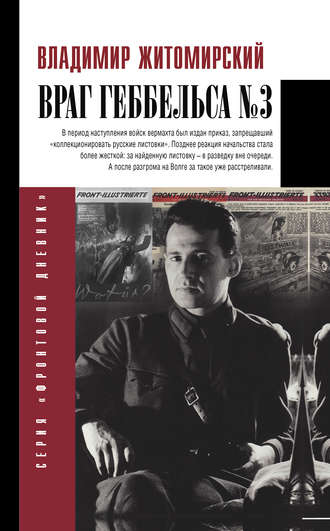

Владимир Житомирский

Враг Геббельса № 3

«Голуби кувыркались высоко в синем небе. Мы впервые выпустили голубей и не знали, как их вернуть в голубятню. Потом новое огорчение постигло нас. Огорчение имело четыре ноги и хвост. Кошка повадилась отрывать головы нашим голубям сквозь перекладины дверцы. Мы стали беспощадно мстить… Новое увлечение, шахматы, вытеснило голубей. Мы устраивали бесконечные шахматные турниры. Помнишь, друг моей юности Володька, как мы пришли в настоящий шахматный клуб? И там играли лысые и очкастые доктора. И я устроил маленькую сенсацию, выиграв у московского мастера во время сеанса. Эта была единственная проигранная им партия. Потом ты стал моряком и жил в Ленинграде. Где ты теперь, Владимир?»

В еще более давние годы уводит нас новая запись. Она говорит и о выборе будущего пути и месте, которое займет в жизни Александра его отец, точнее – память о нем.

«Отец играл на виолончели. Это случалось с ним редко. Я пришел к нему, запыхавшись от радости. Я принес ему мой первый рисунок. Это был странник в дырявом рубище. Толстый том – издание Вольфа, и на правой странице иллюстрация с четверостишием: «Духовной жаждою томим, / В пустыне мрачной я влачился, /И шестикрылый серафим /На перепутье мне явился…» Сказочно красивый серафим не привлек моего внимания. Странник – вот первый мой рисунок… У отца были умные, очень внимательные глаза, и очень красивые. Он сказал мне: «Ну, иди, заканчивай…». В этом были удивление и гордость. Я был счастлив… Мы очень похожи с тобой, отец, но я потерял иллюзии раньше тебя. Ничего, что я был маленьким, когда ты умер. Я знаю тебя. Я знаю, как ты поступил бы в том или другом случае. Любовь к тебе взрослеет вместе со мной».

Нечастая похвала, которая слышалась за сдержанными словами, окрылила юного Шуру, как его называли домашние, а вслед за ними и все родные и знакомые на протяжении всей жизни. «Шура», «Александр», но – не «Саша», такого слышать не доводилось. Напутствие моего деда стало для него пророческим. Сколь, как сейчас бы сказали, «судьбоносное» для него, столь и трогательное событие, запечатлено им в рисунке на соседней полосе

В его семье было еще трое братьев и три сестры. Глава семейства работал в аптеке на первом этаже. Он рано ушел из жизни. Мой отец потерял своего отца в 13-летнем возрасте, в растерзанном гражданской войной родном Ростове-на-Дону: сыпной тиф. Мать (мою бабушку) с необычным для сегодняшнего уха именем Слава мне довелось увидеть, когда в 1945 году отец привез меня в разбомбленный Ростов. Я с трудом узнал в очень пожилой седой женщине девушку с роскошной русой косой, фото которой под толстым стеклом всегда стояло на рабочем столе отца. В ростовской квартире еще запомнился ящик, заполненный разнообразными фотокамерами: в семье увлекались фотоделом. Видимо, это осталось в его подсознании. Отец придет к пониманию значения фотодокумента как элемента искусства, но позднее, когда освоит карандаш, перо и кисть.

Мать и бабушка

Отец художника

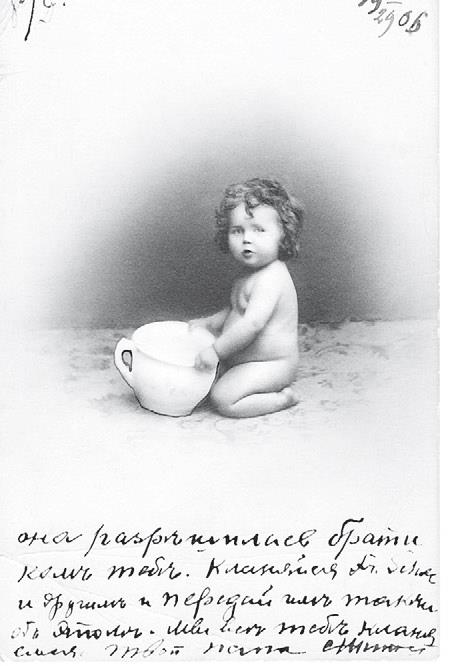

В открытке, посланной отцом будущего художника своему старшему сыну, находившемуся в тот момент в Германии, сообщалось о рождении брата

Гимназист

(3-й справа в 3-м ряду)

Между тем в школе уроки рисования Шуре казались скучными. В итоговой ведомости за один из классов в графе «оценка» даже появилась удивительная запись: «Рисования избегает». Могли ли думать учителя, что в городской картинной галерее рисунки этого шалуна будут висеть на самом почетном месте?.. А тогда ему хотелось скорее сбежать на берег Дона, где ждала лодка и трое закадычных друзей.

Как не вернуться хотя бы умозрительно в те безоблачные годы?

«Жара была невероятная. Казалось, мозги вытекают через нос. Каблуки прилипали к мягкому асфальту. Пыльная листва не давала прохладной тени. Стоял июль в Ростове. Мы все лето провели в шлюпке моего друга. Шлюпка называлась «Посейдон». В Ростове ее знали все. Именно в эти дни нас осенила мысль пойти на веслах в Азов.

Володька, Адольф, Дода и я – вот из кого состояла наша молодая жизнерадостная и непрактичная команда. Мы взяли до смешного мало еды, брезентовую палатку, книги и мелкокалиберную «винтовку». Двое на веслах, один на руле, один отдыхает. Каждые полчаса – смена. С провизией мы расправились довольно скоро. Единственная еда, которая нам повстречалась, – это серая цапля в камышах на Казачьем острове. Но то ли наши пульки не долетали до нее, то ли не причиняли ей никакого беспокойства, – цапля не обращала на нас внимания.

К вечеру мы пришли в какую-то станицу под Азовом и там заночевали. Отдыхавший там наш общий приятель Инька напросился ночевать к нам в шлюпку – в доме его закусали блохи. Три банки и корма были заняты нашей командой. Иньке пришлось устроиться на дне под банками. Видимо, он прихватил несколько блох с собой. Всю ночь он ворочался, и банки под нами ходили ходуном. Мне надоела эта канитель, и еще до рассвета я открыл пальбу из нашего ружьеца.

Солнце выползало из тумана над рекой почему-то овальным желтком. Мы отправились на базар. Обнаружили хорошие арбузы, превосходный каймак – сливки с топленого молока, и отвратительные папиросы. Вся остальная еда кудахтала, крякала и блеяла, и мы не знали, как с ней обращаться… Азов почему-то потерял для нас прелесть, и мы, будучи в нескольких километрах от него, сели на весла и погребли домой. Сочетание каймака с арбузами сказалось довольно скоро. У меня и Доды заболели животы. Как назло, кругом были рыбаки и среди них немало рыбачек. Мы подчалили к камышам. Забрались поглубже и только расположились «покомфортабельней», как с дикими воплями вылетели обратно и кубарем с головой плюхнулись в воду. В камышах нас облепила туча слоноподобных комаров.

…Жара, степь, камыши, ковыль. Голубое, выжженное солнцем небо. Над степью струйки горячего воздуха. В нашей шлюпке нас разморило окончательно. И вдруг – ветерок. Нежный, как дыхание любимой женщины. Мы воткнули два весла, натянули брезент. Получился первобытный квадратный парус. Трое спят, один на руле. Каждый час – смена. Ветерок между тем крепчал. Смеркалось. Мы уже прошли яхт-клуб. Несколько километров и – Ростов. На руле я. Вдруг дикий треск разбудил команду и…меня в том числе. Резким ударом нас сбросило на дно шлюпки. Казалось, произошло непоправимое. Рулевой все проспал, и окрепший ветер вогнал нашу лодку в перила деревянного моста. К счастью, никто из нас не пострадал. Мы возвращались домой обгорелые, голодные и счастливые.

Дома моя любимая мать накормила меня. Я лег немного отдохнуть. А проснувшись, не мог понять: почему светло, почему я одетый? Оказалось, я проспал в одежде 14 часов кряду. Вечером мать боялась меня разбудить, она знала, что я уйду шляться с друзьями».

И рядом – зарисовка: нос лодки с гребцом, на заднем плане – фермы моста.

Гребля дала запас прочности для мышц, состояние которых уже на моей памяти отец поддерживал интенсивной утренней гимнастикой. Уже в возрасте 47 лет он предложил мне состязаться с ним взапуски по песчаному пляжу Паланги. И я был рад убедиться, что он в очень хорошей форме.

…Друзья-подростки гребли самозабвенно, ощущая свою власть над могучей рекой, особенно когда двигались против течения. Однажды их перегнал пароход с трубой, из которой валил дым. Перегнал бы и перегнал – да приятелей задело то, что стайка девушек в матросках и нарядных платьицах стала им показывать нос, хохотать, и даже донеслось нечто вроде: «Дистрофики, видно, а грести пытаются…». Мальчишки переглянулись: «Покажем задавакам?!». И взяли такой темп, что поравнялись с судном. Капитан заметил игру и тоже приказал поддать ходу, дым повалил вовсе черный. Но друзей было не удержать – задор придал им еще больше сил, и они перегнали соперника, успев заметить восхищение на лицах барышень. На их счастье, впереди оказался островок, к которому друзья и поспешили причалить, словно именно туда и неслись на своей лодке. Вывалившись из нее, отлеживались на песке добрый час – сил шевельнуться не осталось. «Пусть знают, кто на нашей реке самый скорый», – в конце концов сумел проговорить один из друзей. Упорство (не упрямство) – это качество, формировавшееся в детские годы, впоследствии очень помогало ему в жизни. И когда осваивал профессию, и когда искал «место под солнцем».

«Единственный из нашей команды, о котором я знаю, что он жив и как с ним обошлась судьба, это я. Володька, Адольф и Дода, перемолола ли вас жизнь или вы командуете своей судьбой? Живы ли? Одно я вам скажу ребята: больше я у руля не сплю. Но… мечтаю проспать 14 часов кряду!»

Связь с закадычными друзьями надолго прервалась. Лишь в конце 50-х, когда мы всей семьей на майские праздники поехали в Ленинград, отец одного из них там нашел. Мы были приглашены в гости. Старый дом, темно-бордовые обои, прикрепленные к стенам декоративные тарелки… Хозяин пережил блокаду, оставившую о себе память – больные ноги. И – сдержанность до сухости. Никаких особых «А помнишь?… А вот мы тогда с тобой…». Мне показалось, что нити давней дружбы, подтверждение которой, хотя бы в виде эха, отец мечтал найти, за минувшие годы пересохли. Не стоит называть его имени, ведь это не так и важно.

Детство, Дон, счастье общения с рано ушедшим отцом, материнское тепло – сюда возвращался он своими воспоминаниями в нелегкие минуты.

«Каникулы я проводил в Ростове, у моей матери. Соседи ее уезжали на все лето, и в моем распоряжении оказывались две комнаты. День был насыщен солнцем и приятным трудом. Я греб, купался. Валялся на песке, носился по пляжу, играл в пинг-понг, ухаживал за девушками… Как-то после обеда я растянулся на диване – меня ждал еще длинный вечер. Во дворе неожиданно заиграла шарманка. Она играла старинный вальс надтреснутым голосом. Потом шарманщик играл этот же вальс в соседнем дворе. Я задремал. И сквозь дремоту я слышал, как вальс звучит в следующем дворе. Все дальше и дальше, и совсем далеко, едва слышно и нежно доносился окутанный тишиной, солнцем и голубым небом этот же вальс, превращенный в волшебную музыку. Я заснул, улыбаясь, и сквозь сон чувствовал на лице улыбку…

Мой Ростов, война изранила и растерзала тебя. Война выгнала мою мать из дома. Но ты навсегда останешься в моей памяти счастливым городом моего детства и юности».

Рядом – симпатичная иллюстрация: носки ботинок удобно лежащего человека, раскрытая книга, деревья за окном. Автопортретом это назвать, конечно, трудно. Но ясно, чьи это ноги в замечательных туфлях.

Поиск собственного почерка. Экслибрисы, 1924

Автор раз за разом стремится вернуться в эту прекрасную страну – свое детство, свою юность – перед тем, как на несколько часов устроиться на каляном от холода клеенчатом редакционном диване. Особое место там занимал цирк с его праздничностью и блеском.

«На желтый пол, усыпанный опилками и залитый прожекторами, вышел ярко одетый человек. “Коля Квариани, стУдент тИфлисского универсИтета! – восклицает он с пафосом, коверкая ударения. – Музыка, туш!” На том же подъеме он объявляет по очереди всю шеренгу почти голых мужчин с уродливо развитой мускулатурой – под кожей у них словно спрятаны и перекатываются пудовые гири. Каждый из разрекламированных им выходит из ряда вперед, кланяется, музыка играет туш. Один в черной маске, это неизвестный. Он снимет маску и назовет себя, если будет побежден. Наши детские сердца замирают от восторга. Соревнование протянется много вечеров. И все вечера на неизвестно где добытые деньги мы будем покупать билеты у швейцара цирка и, затаив дыхание, следить за французской борьбой. В своей прелестной наивности мы не подозревали этих немолодых и таких сильных мужчин, судей, сидящих за отдельным столиком с графином воды, в недобросовестности. Нам и в голову не могло придти, что эти взрослые дяди кладут друг друга на лопатки по расписанию. Судья ложился на пол и проверял, обе ли лопатки коснулись ковра. И разъяренный борец переворачивал судейский столик с графином, а мы исступленно кричали вместе с толпой и с побежденным борцом “Неправильно!”.

Потом быстрыми неслышными шагами в зеленых ливреях, белых чулках и черных лакированных туфлях выходили четверо. Ловко скатывали ковер, проверяли стальные тросы, протянутые от широкого, оббитого красным бархатом круга, куда-то в темноту купола, и начинался праздник бесстрашия, ловкости, красоты и мужества. Мы все были влюблены в стройную блондинку, делавшую милый реверанс в публику и кидавшую в аплодирующую толпу ослепительные улыбки.

Акробаты. Любовь к их смелости, к изяществу, родившемуся из точности движений, к этому искусству, помноженному на математику, я пронес через всю жизнь. Всем лирическим тенорам вместе взятым я не аплодировал так сильно, как каждому ловкому, гибкому акробату, показывающему новый номер под куполом.

…Оркестр умолк, и только барабан, взвинчивая нервы, выбивает дробь. Акробат вверху затянул острую часть своего номера, он повторяет свой трюк много раз, он повторяет его бесконечно, он вот-вот сорвется… Толпа ревет: “Довольно!”. Но он никогда не срывается.

Освещенная прожекторами арена, стальные нити, скользящие в темноту, оркестр, бравурный и экспансивный, полные, напудренные, сильно декольтированные дамы в ложах, поглядывающие на борцов и боксеров, духота, веера, неповторимая смесь запахов конюшни и зверинца, пудры и пота. Демократичное, прекрасное зрелище!

Но вот объявляют: ”Вильямс Труцци с дрессированными лошадьми!” Появляется прекрасно сложенный человек, немолодой, но очень моложавый, в белом костюме, в канотье, с длинным, великолепно щелкающим хлыстом. Он показывает чудеса дрессировки. Белые большие лошади, с очень точно нарисованными яблоками на крупе, танцевали вальс с шоколадными лошадьми. Между номерами болтаются под ногами, мешая всем, в том числе и ливрейным служащим манежа, клоуны. Они смешно падают и плоскими, примитивными остротами смешат толпу. Антракт.

Нам нравятся взрослые дамы. Мы открыто глазеем на них, и нам, мальчишкам, кажется, что они нас замечают. Публика чинно кружит по фойе. Под ногами апельсиновые корки и фантики от конфет. Антракт длинный. И тут начинается самое главное. Мы бежим в конюшни. Мы кормим лошадей сахаром. Его за гроши здесь же продают конюхи. Нежные, черные, замшевые губы лошади осторожно берут сахар с детских ладоней. Я чешу лошадь за ухом, треплю ее по шее. Она довольно пофыркивает. Я смотрю в ее большие, печальные и красивые глаза. Мы очень нравимся друг другу, и мы с сожалением расстаемся. Нас разлучает второй звонок. Мы протискиваемся между сидящими, устраиваемся на своих местах, и снова перед нами разворачивается феерическое, радостное, шумное, яркое, веселое зрелище.

Я люблю цирк».

Текст, занявший в этот раз целых три страницы, конечно, дополнен иллюстрацией: подросток кормит лошадь из цирка Труцци. Причем ранние впечатления оказались столь сильными, что отец вернулся к этой теме спустя многие десятилетия, в конце 70-х. Это были легкие, воздушные рисунки, в которых чувствовалась атмосфера циркового действа, стремление артистов радовать зрителей, пусть и ценой скрытого от них изнурительного тренажа.

…Видимо, кто-то, зная его раннюю увлеченность цирком, порекомендовал его, тогда еще совсем молодого художника, Владимиру Леонидовичу Дурову в качестве автора костюмов для животных для новой постановки.

Два дня провел Александр у Дурова. До костюмов дело так и дошло, но встречи запомнились навсегда:

«“Вы ведь не боитесь собак? – с таким вопросом обратился ко мне знаменитый дрессировщик животных. – Нет, я с ними дружу. – А со злыми собаками, что на цепях, во дворах? – Я спокойно иду в такие дворы. – Вот видите, вы с ними как равный с равными, вы их не боитесь и не угрожаете им. К вам, должно быть, и все дети идут? – Да…”

Всю историю человечества Дуров рассматривал с позиции взаимоотношения человека и животных. «Вы помните, – говорил он, – в Библии святой отшельник жил в пещере, ворон приносил ему пищу, волк охранял его, и другие животные шли к нему. Затем описывались другие случаи. Все это не выдумки, все это правда». Он показал мне фотографию крестьянина с широко открытыми, внимательными глазами. Рассказал, что когда тот вошел в комнату Дурова, ручной ворон слетел со своей полки и сел ему на плечо. Этот крестьянин шел пешком в Москву триста километров, нес письмо Михаилу Ивановичу Калинину. Дуров показал письмо – полуторапудовую каменную плиту, на которой инкрустацией из маленьких камешков была изложена жалоба. Крестьянин надеялся, что так письмо не положат под сукно. А оставил его у прославленного артиста в надежде, что через него оно наверняка попадет «всесоюзному старосте».